বংশপরম্পরা

শমীক রায়

[মূল রচনাটি ইংরেজীতে, এইখানে ক্লিক করলে দেখা যাবে]

সাক্ষাৎ পরিচয় যাঁর সাথে খুবই স্বল্প সেরকম মানুষকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলে কী করা যায়? সে কারণে যখন বিকাশ রায় সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য আমার ডাক এলো তখন আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু খানিক চিন্তাভাবনা করে আমি উপলব্ধি করলাম যে মানুষটিকে আমি ভালো করে চিনিনি, কিন্তু যিনি আমার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে মিশে আছেন তাঁকে স্মরণ করার এমন সুযোগ আর কোথায় পাবো, কবে পাবো? তাই দুয়েকটা লঘু মুহূর্তের কাহিনীর খাপে মোড়া এই রচনাকেই হতে হবে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। যে মানুষকে আমি কেবল ছায়াছবির ছায়াতে দেখেছি মাত্র, এ হলো আমার ওপর তাঁর প্রভাবের গভীরতা মাপার এক প্রচেষ্টা।

যখন কী লিখি, কী লিখি-র ধাঁধায় ঘুরছি তখন একজন বললেন একটা কাজ করো, অন্যদের জিজ্ঞাসা করো তাঁরা বিকাশবাবু সম্পর্কে কী ভাবেন, তারপর তা গুছিয়ে সঙ্কলিত করো। আমার মনে হলো, সেটা ঠিক হবে না, সেটা হবে তঞ্চকতা। সে তো যা আমার কথা সে কথা বলা হবে না, সে হবে আমার হাতে অন্যের শ্রুতিলিখন। বিকাশবাবুকে নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা স্বল্প হতে পারে কিন্তু তাঁর চরিত্রের ছাঁচে আজও আমার জীবন গড়া হচ্ছে, আমার সন্তানদের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য।

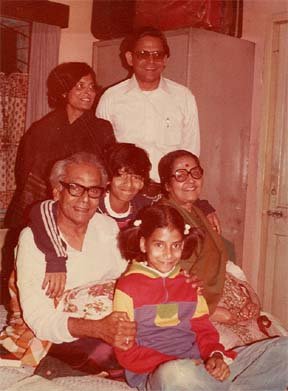

বিকাশবাবুকে নিয়ে কিছু লেখার উপাদান আমার কাছে খুব বেশী নেই, তবে যা আছে তা তাঁর স্মৃতিতে আপ্লুত। পুরোনো ছায়াছবির স্টিল; তাঁর স্বাক্ষরিত "অমর চিত্রকথা" বইয়ের গুচ্ছ -- আমি শুধু দুবারই সই চেয়েছিলাম কারুর কাছে, তারই একটি (আলি আকবর খান অন্যটি); আমার আপনজনদের কাছে শোনা তাঁর  কথা; আমার জন্মের পর তিনি যখন আমেরিকায় আমাকে দেখতে আসেন, তখন আমার বাবার তোলা আমাদের ছবি; তাঁর অভিনীত কিছু ছবি যা আমি দেখেছি আর আমার ভাঙা বাংলায় অল্পবিস্তর যা বুঝেছি। আর সবকিছু ছাপিয়ে আছে যোধপুর পার্কে অনেক, অনেক দিন আগে তাঁর বাড়ীতে তাঁকে স্বচক্ষে দেখার স্মৃতি।

কথা; আমার জন্মের পর তিনি যখন আমেরিকায় আমাকে দেখতে আসেন, তখন আমার বাবার তোলা আমাদের ছবি; তাঁর অভিনীত কিছু ছবি যা আমি দেখেছি আর আমার ভাঙা বাংলায় অল্পবিস্তর যা বুঝেছি। আর সবকিছু ছাপিয়ে আছে যোধপুর পার্কে অনেক, অনেক দিন আগে তাঁর বাড়ীতে তাঁকে স্বচক্ষে দেখার স্মৃতি।

১৯৭৬ সালে দেশে গিয়ে আমি যোধপুর পার্কে দাদু আর ঠাকুমার বাড়ী গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গত, আমার ঠাকুমার নাম কমলা, সায়েব নাতির খাতিরে তিনি হয়ে গেলেন 'অরেঞ্জ'। সে বাড়ীতে প্রবেশের প্রথম স্মৃতি হতেই হবে তাঁদের পোষা টিয়াপাখীকে ঘিরে। পাখীটি বেশ বাজদার, তার বাংলা বুলির ঝুলিও গালভারী কথায় ভর্তি। কলকাতা শহরের একটা আটপৌরে বাড়ীতে এমন রঙীন পাখীর সরব উপস্থিতি দেখে আমি সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই পাখী নির্দ্বিধায় চিপ্চিপ করে ডেকে, শিস দিয়ে, বুলি বলে, খাঁচায় আটকানো পাখীরা যা যা করে, তাই করতে লাগলো -- সে তো ওই বাড়ীর, ওই পরিবারেরই প্রাণী। এই পাখীটার কথা মনে এলেই আজও আমার দাদু-ঠকুমাকে মনে পড়ে যায়, কেন তা আজও বুঝতে পারিনি।

তার পরের স্মৃতিতে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি তাঁর ছোট্টো পুজোর ঘরে বসে পুজো করছেন। আমার দাদু এই প্রাত্যহিক পুজো কখনো বাদ দিতেন না, এই পুজো তাঁর পায়ের তলায় মাটির ছোঁয়া এনে তাঁকে আরাম আর শান্তি দিতো। ওঁর পুজো শেষ হবার পর আমি আর আমার বোন ওঁদের দুজনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। হঠাৎ প্রণাম পেয়ে ওঁরা একটু বিব্রত হলেন মনে হলো, কিন্তু এদিকে আবার আমেরিকান সায়েব নাতিনাতনী একেবারে দিশি মতে প্রণাম করলো, তার খুশীর ভাবটাও লুকোনো রইলো না। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে, অর্ধেক কথা বোঝে না, কলকাতার চালচলন জানেনা কিছুই -- এমন নাতিনাতনী নিয়ে বিরক্ত হবার কথা, ওঁরা কিন্তু পরম সুখে আমাদের সব সহ্য করে আমাদের ভালোবেসে যেতেই লাগলেন।

কলকাতায় এই দ্বিতীয় যাত্রাতেই দেখেছিলাম দাদু আর বাবার মধ্যে কী অসম্ভব হৃদ্যতা আর মনস্থির করেছিলাম যে আমার বাবার সঙ্গে ঠিক এমন একটা সম্পর্ক আমার চাইই চাই। বারান্দায় বসে কফি আর সিগারেট সহযোগে তাঁদের ধুন্ধুমার আড্ডা! সেখানে শেক্সপিয়ার আছেন, হলিউডের ছবি আছে। রহস্যকাহিনী আছে, রাজারাজড়ার গল্প আছে। আর অবশ্যই বাঙালী সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কথা আছে, আমার ছ-বছরের বুদ্ধিতে তার মানেই হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাংলা সিনেমা আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত (আমার আমেরিকার বাড়ীতে তো এদের সদাই রাজত্ব)।

বিশ বছর পরে দাদু আর বাবা যে অভিজ্ঞতার শরিক আমি আর আমার বাবাও সেই অভিজ্ঞতার ভাগ পেয়েছি। আমি তখন নিউ ইয়র্ক শহরে থাকি, বাবা মাঝে মাঝেই আমার কাছে বেড়াতে আসেন। থার্ড অ্যাভেনিউ আর থার্টিয়েথ স্ট্রীটের মোড়ে মারিয়ার ক্যাফে, আমি আর বাবা হরদম যাই। মারিয়ার অশেষ দয়া, সে আমাকে আর বাবাকে প্রশ্রয় দেয়, সময়মতো ক্যাফিন সরবরাহ করে যায় আর আমরা তাই খেয়ে অদম্য উৎসাহে রাজাউজির মেরে যাই মাঝরাত পেরিয়ে। দাদু আর বাবা যেমনটি করতেন, আমরাও তেমনি বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, পরিবার, বিকাশবাবুর সিনেমা, সব কিছুর শ্রাদ্ধ করি, মাঝে মাঝে একটা টিয়াপাখীও কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে। বাবা যেমন বলেন যে দাদুর সঙ্গে এই আড্ডা তাঁর জীবনের আঙুলে-গোণা শ্রেষ্ঠ সুখস্মৃতির একটি, আমাদের ক্যাফের আড্ডাও আমার কাছে তাই। দাদু জানতে পারলে অত্যন্ত খুশী হতেন, এটা নিশ্চিত।

দাদুকে আমার মনে পড়ে একজন সহজ, সাদাসিধে লোক বলে। তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে বড়াই করতে ভালোবাসতেন, অভিনেতা-জীবনও তাঁর অপছন্দ ছিলো না আর সর্বোপরি তাঁর স্ত্রীর প্রেমে তিনি ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নম্র এবং বিনয়ী। যশোলাভ তাঁর কাছে দুঃসহ ছিলো বলে মনে হয় না, কিন্তু সে লাভের আতিশয্য যেন তাঁকে জীবনের মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত না করে, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিলো। তাঁর কাছে অভিনয় ছিলো চারুকলা, তার চর্চায় তাঁর মনঃসংযোগ ছিলো গভীরভাবে ঐকান্তিক। ১৯৭৭ সালে তিনি আমাকে টলিউডে একটা ছবির সেট দেখতে নিয়ে যান, সেখানে তিনি সেদিন একটা ছবি পরিচালনা করছেন, ছবির নাম 'ভোলা ময়রা' বা 'সব্যসাচী' গোছের কিছু একটা হবে। ছবির গল্পটা দাদু নিশ্চয় আমাকে বলেছিলেন, আমি সব বেমালুম ভুলে গেছি, কিন্তু মনে আছে দাদুর সাজ ছিলো একটা কালো স্যুট আর টাই। সেটে ঘুরে ঘুরে তিনি আমাকে চেনালেন ক্যামেরা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক, আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সহ-অভিনেতাদের আর যাঁরা সেখানে নানা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে। আমার এটা মনে আছে যে ওখানকার কর্মী যাঁরা, যাঁদের আমরা স্টেজ হ্যান্ড বলি, তাঁদের সঙ্গে যখন পরিচয় করালেন তখন তাঁরা যেন সমস্তরের লোক, কোনো তফাৎ বোঝা যাবেনা। তখন বয়স কম হলেও সে সমাজে আর্থ-সামাজিক স্তরবিভাগটা যে খুব চড়া সেটা বুঝতে শিখেছি, সেখানে এমন ব্যবহার প্রায় বৈপ্লবিক মনে হয়েছিল। বিকাশবাবু তাঁদের মান রেখে কথা বললেন, তাঁরাও সে সম্মান ফিরিয়ে দিলেন। আমার কৈশোরে এই ঘটনাটির অভিঘাত গভীর, মানুষজনের সঙ্গে আমার আজকের ব্যবহারের রীতি তৈরী হয়েছে এই ঘটনাকে ঘিরে। এই নম্রতা, এই বিনয় আমি দাদুর মতো পেয়েছি কিনা জানিনা, তবে আশা যে জিনের প্রভাব কিছুটা আমাতে বর্তেছে।

দাদু ছিলেন সিনেমার লোক কিন্তু সত্তরের দশকে তিনি কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি নহবৎ বলে একটা নাটকে কাজ করতেন। এ নাটক কলশো করেও দেখানো হতো। আমি শুনেছি যে এই কলশো করতে দাদু পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে যেতেন, সেখানে এক অঞ্চলের সব গ্রাম থেকে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লোক এক একটা শো দেখতে আসতেন। এই নাটক গ্রামজনতার মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয় আর গ্রামের এই খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে দাদু হয়ে ওঠেন এক উজ্জ্বল তারকা। গ্রামের মানুষ, যাঁরা সাধারণত এ ধরণের বিনোদনের সরাসরি সুযোগ পান না, তাঁদের কাছে এই নাটক পৌঁছে দিতে পারছেন, তাতে দাদুর উৎসাহ আর আনন্দ দুইই ছিলো প্রবল।

বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন এই নাটক দেখতে, অবশ্য স্টেজে।আমার উৎসাহ তো চরমে, দাদুকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে দেখবো! আমরা একেবারে সামনের রোতে বসলাম, নাটকে দাদুর প্রবেশ অডিটোরিয়ামের সেই পেছন থেকে। হলের মধ্যের পথ দিয়ে দাদু এলেন, তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে হল গম্গম করতে লাগলো। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। একেবারে আমার সামনে। তারপর দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন যে তাঁর নাতি এসেছে আমেরিকা থেকে, এই যে সেই নাতি। আমাকে বললেন, দাদা চলো আমার সঙ্গে, তোমাকে কলকাতা দেখিয়ে দিই। নাটকের কোথাও এই সংলাপ লেখা ছিলো না। আমি তো প্রাণের দায়ে আমার বাবার হাত আঁকড়ে ধরে বসে আছি। আর হাপুস নয়নে কাঁদছি।

সারা বিশ্ব তাঁর আমেরিকান নাতিকে দেখুক, দাদু এই চেয়েছিলেন। আমি আবার এক ছেলের এক ছেলের এক ছেলে। দাদু ছিলেন পুরোনোপন্থী লোক, দেশের পুরোনো রীতিনীতি তিনি মানতেন তাই এই বংশরক্ষার ব্যাপারটা তাঁর কাছে ছিলো খুব জরুরী। এই সূত্রে তাঁর মনে আমার জন্য ছোটো হলেও একটা বিশেষ জায়গা ছিলো কোথাও। কিন্তু আমার বাবার বেলায় যা করেছিলেন, আমার বেলাতেও তিনি তেমনি করে আমাদের তাঁর এই পেশার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অভিনেতা হিসেবে নিজের কৃতি নিয়ে তিনি গর্বিত কিন্তু তাঁর পরিবারকে সে পথে টানতে চাননি। তখন আমার ছ-বছরের মন এসব কিছু বুঝতো না কিন্তু অনেক অনেক বছর পরে তাঁর কথার গুরুত্ব আমি বুঝতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস।

বিকাশবাবু ভালোবাসতেন তাঁর কাজ আর তাঁর পরিবার। আর তিনি তাঁর পরিবারকে বাঁচিয়ে চলতেন তাঁর কাজের হাত থেকে। বড়ো হয়ে আমি বুঝতে পেরেছি কেন। জেনেছি যে সিনেমা ব্যাপারটা খুব জনপ্রিয় হতে পারে কিন্তু পেশা হিসেবে সেটিকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখা হয় না। পেশা হিসেবে একে বরণ করলে অর্থ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা, দুটোর কোনোটাই পাওয়া যায় না। যশপ্রাপ্তি, হ্যাঁ, তা ঘটতে পারে বটে। অন্যান্য দরকারী আনুষঙ্গিক -- নৈব। সে কারণে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে দেখিয়েছেন উচ্চশিক্ষার পথ, প্রচারের তীক্ষ্ণ নির্দয় আলোক থেকে স্ত্রীকে রেখেছেন আড়াল করে।

দাদু চলে গেছেন অনেক দিন হলো, তবু আমার জীবনে তাঁর প্রভাব আজও খুব প্রকট। কলকাতায় আমি যতোবার গেছি, প্রতিবারই সেখানে তাঁর নাম আর যশ আমার পথের সব বাধা দূর করে দিয়েছে। এই কয়েক বছর আগে, কলকাতায় ছমাস কাটাবার পর আমেরিকায় ফেরৎ আসছি। সঙ্গে কী একটা যন্ত্র আছে যা কলকাতায় ঢোকার সময় আমার ডিক্লেয়ার করা উচিত ছিলো, ভুলে গেছি। এয়ারপোর্টে কাস্টমসের লোকেরা আমায় ছাড়বেন না -- কেন এখানে এসেছিলে, কী নিযে যাচ্ছো, ইত্যাদি। বললাম বিকাশ রায়ের বিধবা কমলা রায়, আমার ঠাকুমা, তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। মন্ত্রের মতো কাজ হলো, তাঁরা সঙ্গে লোক দিয়ে আমাকে প্লেনে তুলে দিলেন। এ ব্যাপারে একটা একশো টাকার নোটেরও কোনো ভূমিকা থাকতে পারে অবশ্য।

আমার আর আমার সন্তানদের ওপর তাঁর প্রভাবের কথা বললাম। এতো গভীর অনুভূতির কথা একটা ছোটো রচনায় বলা যায় না। আমার মেয়েদের বড়ো হতে দেখি, আর তাদের মধ্যে আমি বিকাশবাবুকে দেখি। তারা বিনয়ী, নম্র, সুভাষিণী, শিল্পমনা। তারা মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে।বড়ো মেয়ে বাচ্ছাদের প্রিয়, ছোটো মেয়ে সদাহাস্যময়ী, অবশ্য ছোটো মেযেদের যা রীতি, একটু বেশী আদর চায়। তাদের মন প্রশান্ত, আমার দাদুকে ঠিক যেমন দেখেছি। কে জানে কোনো একদিন দাদুর মতো ওরাও হযতো ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে।

এখন ভিডিও চ্যানেলে প্রায়ই যাই বিকাশবাবুর ছবির খোঁজে। পেলে দেখি, মেশে একটু বিষণ্ণতা, অনেক গর্ব। অনেক লোকে ইউটিউবে তাঁর ছবির কাটিং তুলে সাধারণের নাগালে এনে দিয়েছেন। আমি আবার সেই সব লিঙ্ক অন্যদের কাছে পৌঁছে দিই তাঁর কাজের কথা প্রচার করার জন্য। আমার কাছে তাঁর ছবির কিছু স্টিল আছে, তাদের পেছনের কাহিনী জানতে ইচ্ছে করে; জানতে ইচ্ছে করে তাঁর সিনেমার প্রতিটি মুহূর্তে কী ঘটছে তার কথা; যে সব চরিত্রে প্রাণদান করেছেন, তাদের কথা। এ সবই আমার বয়োপ্রাপ্তির আগে হতে পারে কিন্তু আমি একজন বড়ো মাপের মানুষের উত্তরসূরী। তাঁর জন্য মন কেমন করে কিন্তু এটুকু সান্ত্বনা পাই যে তাঁর কীর্তি আমাদের ছাড়িয়ে ঐতিহ্য হয়ে বেঁচে থাকবে আমাদের সন্তানদের আর তাদের সন্তানদের মধ্যে!

লেখক পরিচিতি - বিকাশ রায়ের তরুণ ও একমাত্র পৌত্র। আমেরিকায় জন্ম, লালন, কর্ম। নৃতত্ত্ববিদ্যার স্নাতক, এখন নিজের ব্যবসা চালান। স্ত্রী ও দুই কন্যা নিয়ে থাকেন পেনসিলভেনিয়াতে।

(আপনার মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।

Copyright © 2014 Abasar.net. All rights reserved.