‘ভাঙা দিনের ঢেলা’ –

সৌম্যকান্তি জানা

প্রায় চার দশক আগের কথা। সুন্দরবন অঞ্চলের তৎকালীন এক প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। স্কুলের নিজস্ব মাঠ ছিল না, তাই স্থানীয় একটা ক্লাবের মাঠে হত স্কুলের আন্তঃ শ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও। টিফিন টাইমে বা ছুটির পর ছাত্রদের খেলার মাঠ ছিল ওইটাই। ছোটো থেকেই শরীর-স্বাস্থ্যে আমি ছিলাম রোগা-পাতলা ও দুর্বল। এজন্য অধিকাংশ সময় আমার জায়গা হত সাইড লাইনের বাইরে। আঘাত লাগার ভয়ে ফুটবল বা কাবাডি খেলা আমার একেবারেই অপছন্দ ছিল। যদিও ফুটবল খেলা দেখা ছিল আমার নেশা। কিন্তু বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। স্কুলের প্রতিযোগিতায় তাই আমি ১০০ মিটার দৌড়ে নাম দিতাম। এতে নাম দেওয়ার সুবিধা হল দৌড়টা অন্ততঃ শেষ করা যেত, হোক না প্রতিবার সবার শেষে পৌঁছোতাম। একবার লং জাম্প দিতে গিয়ে গোড়ালিতে চোট পেয়ে অনেকদিন ভুগেছিলাম বলে ওই ইভেন্টে আর নাম দিতাম না। নিয়ম ছিল, অন্ততঃ দুটো ইভেন্টে নাম দিতেই হবে। খেলাধুলোয় আমার মতো ‘অকর্মার ঢেঁকি’ প্রতি ক্লাসেই দু’একজন থাকত। খেলার স্যার সুধাংশু বাবু খেলার মাঠে আমাদের ওই উপাধি ধরেই ডাকতেন। তা ওই ‘অকর্মার ঢেঁকি’-রা একটা দলগত ইভেন্টে প্রতিবার অংশ নিত। সাথে দু’চারটে করিৎকর্মাও থাকত। আমিও ওই খেলায় অংশ নিতাম, কারণ আমার মনে হত এই খেলাতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া আমরা যারা ফুটবল, কাবাডি, খো খো খেলতাম না বা খেলার সুযোগ পেতাম না তারা মাঠের ধারে অল্প কিছুটা জায়গাতেই ওই খেলাটা খেলতে পারতাম। খেলাটা আমার ভালোই লাগত দুটো কারণে। প্রথমত: ব্যক্তিগত অদক্ষতার কারণে তাড়াতাড়ি ‘আউট’ হয়ে গিয়ে বেশিক্ষণ বিশ্রামের সুযোগ মিলত। আর দ্বিতীয়ত: ওই খেলায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না। খেলাটা একান্তই গ্রাম্য একটা লোকক্রীড়া, যদিও তা আমাদের শৈশব ও কৈশোরে স্কুলের প্রতিযোগিতার ইভেন্ট হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিল। পাড়াতেও মাঠে বা খামারে কয়েকজন ছেলে জুটে গেলেই খেলা যেত। মূলতঃ ছেলেদের খেলা। খেলাটার নাম মোরগ লড়াই।

মোরগ লড়াই |

দৌড়ে আমি সেবারও যথারীতি সবার শেষে পৌঁছেছি। সুধাংশুবাবু সবার সামনে রসিকতা করে বললেন, “পড়াশুনায় ক্লাসে যেমন সৌম্যর ফার্স্ট হওয়া নিশ্চিত, ঠিক তেমনই খেলাধুলোয় শেষের দিক থেকে ফার্স্ট হওয়াও নিশ্চিত।” মাঠে সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছিল। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। অপমানিত বোধ করছিলাম। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রঘু ক্লাসে থার্ড বা ফোর্থ হত, কিন্তু খেলাধুলোতেও ছিল চৌকশ। ও যদি পারে, আমি কেন ওর সিকিভাগও পারিনা? নিজের ওপর রাগও হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে মোরগ লড়াই। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী ‘পিছড়ে বর্গের’ খেলুড়েদের মধ্যেও আমি শেষের দিক থেকে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হই বরাবর! এবারেও কি ওই ফল আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে? ইতোমধ্যে কয়েকজন মাঠের ধারে ওই দু’চারজন মোরগলড়াই বিশেষজ্ঞ প্রতিযোগী অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। আমি চুপচাপ বসে ভাবছিলাম, আমার জন্য নিশ্চিত স্থানটার কি সামান্য পরিবর্তন করা যায় না? একটু কি এগোনো যায় না? কিন্তু কীভাবে? আমি ওদের অনুশীলন দেখতে লাগলাম মন দিয়ে। ওদের মধ্যে দু’জন ছিল যারা প্রতিবার প্রথম তিনটে স্থানের মধ্যে একটা দখল করতই। দেখলাম, একজন যখন আর একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্য উদ্যত তখন সে পালটা ধাক্কা দেওয়ার অভিনয় করে দ্রুত সরে যাচ্ছে। ফলে যে ধাক্কা দিতে উদ্যত সে ভারসাম্য হারিয়ে টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে বা পড়ে যাচ্ছে। বাঃ, এটা তো দারুণ কৌশল। আমি তো কখনও ভেবে দেখিনি। স্থির করে নিলাম, “এই কৌশলেই আজ খেলব।”

মাঠের এক প্রান্তে চুন দিয়ে বৃত্তাকার একটা দাগ দেওয়া। তার মাঝে প্রতিযোগীরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত। দু’জন বাদে সবাই বাম পায়েই দাঁড়িয়েছে। আমিও ওভাবেই দাঁড়িয়েছি। সবার ডান পা ডান হাত দিয়ে ধরা। আর বাম হাত পিঠের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ডান হাতের কনুই ধরা। যে দু’জন ডান পায়ে দাঁড়িয়েছে তারা বাম পা ধরেছে বাম হাত দিয়ে। খেলা শুরু হওয়ার মুখে। সবাই নিজের নিজের জায়গায় সামান্য লাফিয়ে ভারসাম্য রাখছে। শুধু স্যারের হুইসলের অপেক্ষা। আমি বৃত্তাকার দাগের পরিধি বরাবর এমন একটা দিকে দাঁড়ালাম যেদিকে দক্ষ খেলুড়েগুলো নেই। স্যার হুইসল বাজাতেই শুরু হল খেলা। আমি আমার প্ল্যানমাফিক খেলা শুরু করলাম। লাফাতে লাফাতে একজন যেই আমাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারতে এল আমি শরীরকে একটু পিছিয়ে নিলাম। ব্যস, সে বেচারা ভারসাম্য হারিয়ে পা ছেড়ে দিল। স্যারের হুইসল বেজে উঠল – ‘আউট’! আমি পালিয়ে পালিয়ে খেলতে লাগলাম। অন্যদিকে টপাটপ আউট হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে যে দু’একজন আমাকে ধাক্কা দিতে আসছে আমিও ধাক্কা দেওয়ার ভান করে সরে যাচ্ছি। এভাবে তিনজন আউট হয়ে গেল। ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খেলাটা গড়িয়ে চলল। অনেকক্ষণ বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে রয়েছি। কোনোদিন তো এত সময় টিকে থাকিনি। পা ব্যথা করছিল। হঠাৎ খেয়াল করে দেখি এতজন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র শেষ পাঁচজন টিকে রয়েছে, আর তাদের মধ্যে ‘অকর্মার ঢেঁকি’ আমিও আছি! ততক্ষণে অনেক ছাত্র—দর্শক গোল করে আমাদের ঘিরে খেলা দেখছে আর থেকে থেকে হাততালি দিচ্ছে। কে যেন বলে উঠল, “সাব্বাস সৌম্য। চালিয়ে যা। ফাইট।” মুখ তুলে দেখি রঘু। মনে মনে জোশ বেড়ে গেল। খেলার মাঠে আমাকে কেউ কোনোদিন উৎসাহ দেয়নি। আসলে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি! মনে হল আমার পায়ে আর ব্যথা নেই! ক্লাসের মধ্যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার তৃপ্তি প্রায় প্রতিদিন পেয়ে এসেছি। পরীক্ষায় বরাবর প্রথম হতাম বলে লড়াইয়ের স্বাদ সেভাবে অনুভব করিনি। কিন্তু খেলার মাঠে লড়াইয়ের স্পিরিট যে কী জিনিস আমি সেই প্রথম অনুভব করলাম। ততক্ষণে অন্য চার প্রতিযোগী আমাকেও টার্গেট করে ফেলেছে। সংখ্যা কমে যাওয়ায় আর কতক্ষণ পালিয়ে বেড়ানো সম্ভব? তবুও ধাক্কা বাঁচিয়ে সরে যেতে লাগলাম। আমাদের ক্লাস এইটের অমলেন্দু মোরগ লড়াইয়ে প্রতিবারেই প্রাইজ পায়। সেও আছে বাকি চারের মধ্যে। পড়াশুনায় খুব ফাঁকিবাজ হলে কী হবে, মোরগ লড়াইয়ে ওস্তাদ। গাঁট্টাগোট্টা চেহারায় বেশ শক্তি আছে। একী। অমলেন্দু আমাকেই দেখি টার্গেট করেছে। ও একপায়ে লাফাতে লাফাতে আমার দিকেই আসছে! আমি পালাতে লাগলাম। অমলেন্দুর দিকে লক্ষ্য দিতে গিয়ে খেয়ালই করিনি ক্লাস সেভেনের ছেলেটাও আমাকে টার্গেট করে নিয়েছে! অমলেন্দুর ধাক্কা এড়ানোর জন্য যেই আমি পেছুতে গিয়েছি সেই ছেলেটা আমাকে দিল ধাক্কা। আর টাল সামলাতে পারলাম না। ডান পা থেকে ডান হাত আপনা আপনি খুলে গেল। আর ডান পা পড়ে গেল মাটিতে। স্যারের হুইসল বেজে উঠল – ‘আউট’! প্রাইজ পাওয়ার দু’ধাপ আগে থেমে গেল আমার লড়াই। খেলাধুলায় অনভ্যাসের ফলে আমার শক্তি ছিল কম। কায়দাকানুনও তেমন জানতাম না। কিন্তু সেই প্রথম অনুভব করলাম, বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করা যেতে পারে, কিন্তু খেলার মাঠে সাফল্যের জন্য বল ও বুদ্ধি দুটোই চাই। আর পরিণত বয়সে এসে বুঝেছি, সংসার জীবন, সমাজ জীবন হল একটা খেলার মাঠ যেখানে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে গেলে বল ও বুদ্ধির প্রয়োজন। এ বল হল অর্থবল, লোকবল আর মানসিক বল। বুদ্ধি যস্য, বলং তস্য। ডারউইনের “সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট” মেনে বিজয়ী হয় তারাই!

যে সব খেলা গায়ে-গতরে হয় না, সেই সব খেলাই ছিল আমার মনপসন্দ। কিন্তু মেয়েরাই মূলতঃ সেইসব খেলা খেলত। আমাদের সময়ে প্রতি ক্লাসে ছ’সাতজনের বেশি মেয়ে পড়ত না। প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে তখনও নারীশিক্ষার বার্তা সঠিকভাবে এসে পৌঁছায়নি। আবার স্কুলে মেয়েদের সাথে ছেলেদের মেলামেশাতেও ছিল কঠোর বিধিনিষেধ। আর তাই সহপাঠিনীদের সাথে খেলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় অবশ্য ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলোর মধ্যে কোনও প্রাচীর ছিল না। তখন লুকোচুরি, কানামাছি, এলাটিং-বেলাটিং, কড়ি খেলা, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, পিট্টু, ইকিড়-মিকিড়, বউ-বাসন্তী, পাতা-পাতা, গোল্লাছুট – কত খেলাই না একসাথে খেলতাম টিফিনের সময় বা স্কুল ছুটির পর। সব খেলার কথা এখন মনেও পড়ে না। তবে বাড়িতে আমার খেলার একজন সঙ্গী ছিল – আমার পিসতুতো বোন টাপু। আমরা প্রায় সমবয়সী ছিলাম। পিসিমার বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একই পাড়াতে হওয়ায় শৈশব থেকেই আমি আর টাপু একসাথে খেলতাম। টাপুর সাথে জুটে যেত পাড়ার আরও কিছু সমবয়সী মেয়ে। ওদের সাথে কিত-কিত, চোর-পুলিশ, বউ-বাসন্তী, হুঁশ-ধাপ্পা, অষ্টাকষ্টী আর ষোলোগুটি বেশি খেলতাম। ওরা এক একজন পাঁচটা প্রায় গোলাকার টালির টুকরো নিয়ে উবু হয়ে বসে নাচন-গুটি খেলত। কী অনায়াস দক্ষতায় ওরা একটা গুটিকে শূন্যে তুলে দিয়ে সেটি মাটিতে পড়ার আগেই মাটি থেকে বাকি চারটে গুটিকে তুলে নিয়ে একই হাতে পড়ন্ত গুটিটাকে লুফে নিত। সামান্য মনঃসংযোগের ঘাটতি হলেই গুটি মাটিতে পড়ে যেত বা মাটিতে থাকা সব গুটি তোলা যেত না। গুটি না লুফতে পারলেই ‘আউট’! ম্যাজিক শোতে বল নিয়ে এমন লোফালুফি খেলা দেখা যায়। দর্শকের করতালিতে মুখরিত হয় অডিটোরিয়াম। কিন্তু আমাদের গ্রামের কচি কচি মেয়েগুলো এই নাচন-গুটি নিয়ে যে অসামান্য দক্ষতা ও মনঃসংযোগের নমুনা দেখায় তাকে তারিফ করার কেউ থাকে না! সুখের কথা, টিভি আর মোবাইলের বাড়বাড়ন্তে খেলাটি কমে গেলেও গ্রামীণ সুন্দরবন এলাকার ছাত্রীরা এখনও সময় পেলে ওই নাচন-গুটি খেলে।

নাচন-গুটি |

আমি হাজার চেষ্টা করেও নাচন-গুটি খেলায় টাপু বা অন্য মেয়েদের সাথে পেরে উঠতাম না। বিরক্ত হয়ে নাচন-গুটির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে দিয়েছিলাম সেই সাত-আট বছর বয়সেই। কিন্তু অষ্টাকষ্টী খেলায় টাপুদের সাথে আমি সমানে টক্কর দিতে পারতাম। মাটির উঠোনে কাঠি দিয়ে দাগ কেটে বানানো হত ২৫ ঘরের বর্গাকার ছক। ছকের প্রতি লাইনে পাঁচটা ঘর। প্রতি ধারের মাঝের এবং কেন্দ্রীয় ঘরকে গুণ চিহ্নের মতো ‘ঢ্যারা’ দাগ দেওয়া হত। চারজন মিলে খেলতাম। খেলাটা এখনকার লুডো খেলার মতো। প্রত্যেকে বসত ছকের এক এক দিকে। সবার গুটি হত মাটির কলসির ভাঙা টুকরো বা ভাঙা টালির টুকরো। প্রত্যেকের চারটে করে মোট ষোলোটা গুটি। গুটিগুলো রাখা হত যে-যার দিকের ঢ্যারা দেওয়া ঘরে। লুডোতে যেমন থাকে ছক্কা, তেমনই অষ্টাকষ্টী খেলায় থাকে চারটে কড়ি। এই কড়ি হল দেশি খেজুরের অর্ধেক বীজ। বর্ষাকালে গাছে ঝুলত কাঁদি কাঁদি খেজুর। পাকা খেজুর রাতে ঝরে পড়ত গাছের তলায়। ভোর হতে না হতে বাটি নিয়ে ছুটে যেতাম খেজুর গাছের তলায়। কুড়িয়ে আনতাম পাকা খেজুর। আয়েস করে খেতাম। আর তারপর সেগুলোর দানা রেখে দিতাম। তখন গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই পান খাওয়ার চল ছিল। ফলে সব বাড়িতেই সুপারি কাটার জন্য জাঁতি থাকত। সেই জাঁতি দিয়ে খেজুরের দানার লম্বালম্বি খাঁজ বরাবর কেটে দিলে তৈরি হয়ে যেত দুটো কড়ি। কখনও খেজুর দানাকে আড়াআড়ি মাঝ বরাবর কেটে তৈরি করা হত গুটি। খেজুরের দানা ছাড়া এই খেলা খেলা যেত না বলে বর্ষাকালে এই খেলাটা বেশি খেলা হত। অবশ্য অনেকে সারা বছর ধরে খেলার জন্য খেজুরের দানা জমিয়ে রেখে দিত।

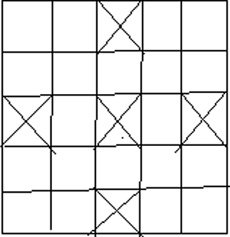

অষ্টাকষ্টী খেলার ছক |

হাত খুলত, অর্থাৎ গুটি ঘর থেকে বেরুত চারটে কড়ি চিৎ হয়ে পড়লে। একে বলতাম ‘চক’। যতগুলো চিৎ হয়ে পড়বে তত ঘর গুটি চালানো যাবে। একটা কড়ি চিৎ হয়ে পড়লে তাকে বলতাম ‘কষ্টী’। দুটো চিৎ হয়ে পড়লে ‘দুরি’, তিনটে চিৎ হয়ে পড়লে ‘তিরি’। আর একটাও চিৎ হয়ে না পড়লে ‘অষ্টা’। মনে হয় এভাবেই খেলাটার নাম হয়েছে অষ্টাকষ্টী। খেলা শুরু হলে বাম দিক দিয়ে গুটি চালানো শুরু হত। তারপর গুটি ডান দিক দিয়ে ঘুরে এসে সবদিকের দ্বিতীয় লাইনের ঘরগুলো ঘুরে এসে শেষে কেন্দ্রের ঢ্যারা কাটা ঘরে গুটিকে ঢোকাতে পারলে তবেই জিত। পথে কোনও ঘরে অন্যের গুটি পেলে তা ‘খেয়ে’ নেওয়াও যেত। এই খেলার এটাই ছিল সবচেয়ে মজা। এই খেলা লুডোর প্রায় গ্রাম্য সংস্করণ। স্কুলের ধারেকাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি এমন মেয়েরাও সময় পেলে এই খেলা খেলত। বুদ্ধি এবং কৌশল দুটোই দরকার হত এই খেলায় যা অধিকাংশ গ্রাম্য বালিকাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য করেছি। এ খেলা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের গ্রাম। তবে টিভি আর মোবাইল ফোনের দাপটে অষ্টাকষ্টীর মতো অসংখ্য গ্রামীণ খেলা আর কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

অষ্টাকষ্টী খেলার কথা বলতে গিয়ে এই খেলার মতোই আরও একটা খেলার কথা মনে পড়ে গেল। একটু কঠিন আর একটু বেশি বুদ্ধির খেলা ছিল। ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়ার সময় স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে শিখেছিলাম। ষোলোটি গুটি নিয়ে খেলা হত বলে এর নাম ছিল ষোলো গুটির খেলা। মেয়েরাই বেশি খেলত এই খেলা, তবে দুজন ছেলে বা একজন ছেলে ও একজন মেয়েও খেলত। স্কুলে ছুটির দিনের দুপুরে আমি আর টাপুই হতাম প্রতিদ্বন্দ্বী। পরে জেঠতুতো দাদাদের সাথেও খেলতাম। খেজুরের দানাকে গুটি বানিয়েই আমরা খেলতাম। সেক্ষেত্রে খেজুরের চারটে দানাকে জাঁতি দিয়ে আড়াআড়ি ও চারটে দানাকে লম্বালম্বি কেটে আটটা করে দু’রকম গুটি বানাতাম। অষ্টাকষ্টীর মতোই মাটিতে কাঠি বা ভাঙা কলসির টুকরো দিয়ে দাগ কেটে ঘর বানাতাম। এই খেলার ছক ও পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। ষোলো গুটির খেলাকে দাবা খেলার আদিম সংস্করণ বলা যেতে পারে।

ষোলো গুটি খেলার ছক |

খেলার শুরুতে ছকের মাঝের লাইনে কারও গুটি থাকতো না। গুটি চালা যেত দু’ভাবে – ছোটো বর্গাকার ঘরের কর্ণ বরাবর কিংবা সোজাসুজি। মূল লক্ষ্য থাকতো কীভাবে অন্যের গুটি খেয়ে নেওয়া যায়। প্রতিপক্ষের গুটি ডিঙোতে পারলেই সেই গুটি খাওয়া হয়ে যেত। খেলোয়াড়ের লক্ষ্য থাকতো কীভাবে নিজের গুটি বাঁচিয়ে অন্যের সব গুটি খেয়ে নেওয়া যায়। যার গুটি প্রতিপক্ষ সব খেয়ে নেবে সে হবে হেরো। এই খেলায় দাবার মতো আক্রমণ ও রক্ষণে সমান নজরদারী চালাতে হত। বাড়ির মা-মাসি-পিসিদেরও দেখেছি দুপুরে বা বিকেলে উঠোনে বসে নিবিষ্ট মনে ষোলো গুটি খেলতে। শুনেছি, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই খেলাকে মোগল-পাঠান খেলাও বলে। ষোড়শ শতকে মোগলদের সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই খেলার উৎপত্তি কিনা তা অবশ্য ইতিহাস গবেষকরাই বলতে পারবেন।

যখন বেশ ছোটো ছিলাম তখন টাপুদের সাথে এক্কা-দোক্কা খেলা মাঝে মাঝেই খেলতাম। আমাদের এলাকায় এই খেলাকে অবশ্য কিত-কিত খেলা বলতাম। আজও এই খেলা গ্রামীণ সুন্দরবন থেকে হারিয়ে যায়নি। এই খেলাতে আমার মায়ের বেশ উৎসাহ ছিল, কারণ আমাদের উঠোনে কিত-কিত খেলা শুরু হলে মা মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াত ও উৎসাহ দিত। শাড়ি পরে এক পায়ে লাফিয়ে কিত-কিত খেলা অসুবিধাজনক হলেও মা কয়েকবার শাড়ি পরেই আমাদের সঙ্গে খেলেছিল বলে আমারও আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। দুটো দলে ভাগ হয়ে আমরা খেলতাম। আমাদের উঠোনে বা সামনের রাস্তায় মাটির উপর কাঠি দিয়ে দাগ টেনে ঘর বানানো হত। ছ’ঘরের মধ্যে চতুর্থ ঘর হল বিশ্রাম ঘর। কিছুটা চওড়া টালি বা মাটির কলসি ভাঙাকে বানানো হত চাড়া। প্রতিটি ঘরে এক একবার করে চাড়া ফেলে তা এক পায়ে লাফিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের টোকায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে হত। টোকা আস্তে বা জোরে হলে আউট হওয়ার সম্ভাবনা। চাড়া দাগে পড়লে বা দাগ পেরিয়ে পুরো বাইরে চলে গেলে চলবে না। প্রতিযোগীকে মুখেও কিত-কিত করে ডাকতে হয়। যে সফলভাবে সব ঘর অতিক্রম করতে পারে সে একটা ঘর কিনে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ওই কেনা ঘরে কেউ চাড়া ফেলতে পারে না। এভাবে যে সবগুলো ঘর কিনে নিতে পারে সেইই হয় বিজয়ী। এখনও গ্রামে বিকেলের নরম রোদ-মাখা রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যে যাওয়ার সময় কানে কচি গলায় কিত-কিত শুনতে পাই তো দাঁড়িয়ে যাই, আর ক্ষণিকের জন্য ফিরে যাই হারিয়ে যাওয়া শৈশবের দিনগুলোতে।

এক্কা-দোক্কা বা কিত-কিত - খেলার ঘর / খেলার ছবি |

আরও তিনটে খেলার কথা খুব মনে পড়ে – বউ-বাসন্তী, ধাপ্পা-হুঁশ আর পাতা-পাতা খেলা। ছোটবেলায় ধাপ্পা-হুঁশ আর পাতা-পাতা খেলা খুব খেলতাম। এখনও খেলাগুলো আমাদের গ্রামীণ সুন্দরবন এলাকা থেকে হারিয়ে যায়নি। আমার কন্যাকেও এই তিনটে খেলা খেলতে দেখি পাড়ার সমবয়সীদের সাথে। আমিও টাপুসহ আরও অনেকের সাথে খেলতাম। তবে ছেলেরা এই খেলা খুব বেশি খেলত না। তিনটে খেলারই শুরুতে একটা সাধারণ পদ্ধতিতে বউ, বর বা চোর নির্ধারণ করা হত। প্রতিযোগীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলত, “রস, কষ, সিঙাড়া, মস্ত, বুলবুলি”! এই কথাটার যে কী অর্থ তা আমি আজও বুঝিনি। যাইহোক, এই কথাটা বলার সাথে সাথে নিজের দুটো হাতের তালু দিয়ে তালি দেওয়ার ভঙ্গিতে এক জায়গায় রাখা হত। হাতের তালু কখনও থাকত উপরের দিকে, কখনও নিচের দিকে। একজনের তালুর অবস্থান অন্যদের থেকে আলাদা হলে তাকে বর বা চোর হতে হত। বউ-বাসন্তী খেলার সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল বরের বউ উদ্ধার। কিন্তু যারা বউয়ের বাড়ির লোক হত তারা কিছুতেই বউকে নিয়ে যেতে দেবে না। ধাপ্পা-হুঁশ খেলাতে একজন হত চোর, আর বাকিরা লুকোত। চোর যাকে দেখতে পাবে তার নাম ধরে ডেকে বলবে ‘হুঁশ’। ব্যস, সে এবার হয়ে যাবে চোর। আর যারা লুকিয়েছে তাদের কেউ যদি পেছন থেকে চোরকে ছুঁয়ে বলে ‘ধাপ্পা’ তবে চোরকে আবার চোর হয়ে যেতে হত। সাধারণতঃ চোর হতে কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাকেই বেশিরভাগ সময় চোর হতে হত! পাতা-পাতা খেলাতেও একজনকে চোর হতে হত। আর বাকি প্রতিযোগীরা প্রত্যেকে এক একটা বৃত্তাকার ঘরে দাঁড়াত। তারপর চোরের নির্দেশ পেলেই সবাই নিজের ঘর ছেড়ে মুখে ‘কিত কিত’ আওয়াজ করতে করতে চোরের বলা পাতা আনতে ছুটত। প্রত্যেককে সাতটি করে পাতা সংগ্রহ করে নিজের ঘরে এনে একসাথে জড়ো করতে হত। তারপর চোরের চোখ বেঁধে দিয়ে সবাই সেই পাতার গোছা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে দিত। এর পর চোর যার পাতার গোছা আগে খুঁজে পেত সেই পরে বার হত চোর। এই খেলার বিশেষত্ব হল, সমস্ত খেলোয়াড়কে নানারকম গাছের নাম জানতে হত। কিন্তু সবাই চাইত এমন গাছের পাতা সে আনতে বলবে যা অন্যদের কাছে চেনা নয়। আর তাই সবাই বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে স্থানীয় নানা লতা, বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষের নাম জেনে নিত। এইভাবে নিজের এলাকার উদ্ভিদ-গোষ্ঠী (ফ্লোরা) সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যেত ছোটবেলা থেকেই। এভাবেই আমি অনেক ছোটবেলা থেকে কানশিরা, মুসাকর্ণ, কুকসিমা, চাঁদপাট, পুণর্ণবা, আপাং, কেঁউ, বামনহাটি, কলাবতী, কেশুত, নুনিয়া, হাতিশুঁড়, ভৃঙ্গরাজ, পেটারি, বৃহতী, ওকড়া, বেথুয়া ইত্যাদি অসংখ্য গাছ চিনে গিয়েছিলাম। শুধু আমি নয়, এভাবে গ্রামের বেশিরভাগ লোক বংশানুক্রমে স্থানীয় উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর নাম জানত ও চিনত। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির সাথে সাথে গাছগাছালি ও পাখ-পাখালি চেনার দিনও প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

আর একটা খেলা আমাদের পাড়ায় কাউকে খেলতে দেখতাম না, হয়তো খেলার উপযোগী মাঠ না থাকাই কারণ। তবে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় ছেলে-মেয়ে দল বেঁধে চুটিয়ে খেলেছি সেই খেলা – গোল্লাছুট। টিফিনের সময় স্কুলের সামনের মাঠে দল বেঁধে খেলতাম। মাঠের মাঝে একটা গর্তে একটা লাঠি পুঁতে রাখা হত। এই গর্তকে বলা হত গোল্লা। গোল্লাকে কেন্দ্র করে মাঠে ২৫/৩০ ফুট ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার দাগ টানা হত। তারপর কিছু দূরে একটা গাছকে চিহ্নিত করা হত সীমানা হিসেবে। দুটো দল তৈরি করা হত। দলের সবচেয়ে দক্ষ খেলোয়াড় হত গোদা। সে গোল্লাতে পোঁতা লাঠি ধরে থাকত। লাঠি না পেলে গোদা গর্তে গোড়ালি চেপে দাঁড়াত। গোদার হাত ধরে বাকি চার বা ছ’জন গোল হয়ে গোরু দিয়ে পোয়াল খড় মাড়াই করার মতো ঘুরত। প্রতিপক্ষ দলের বাকিরা পাহারায় থাকত যাতে বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় ছুটে গিয়ে গাছটাকে ছুঁতে না পারে। গাছ ছুঁতে পারলে সে জয়ী, আর গাছ ছোঁয়ার আগেই যদি প্রতিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে দেয় তো সে ‘আউট’। প্রতিপক্ষের নজর ও নাগাল এড়িয়ে ছুটে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে কতজনের যে হাত-পা ছড়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই। এই খেলা খেলতে গিয়ে একবার পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়ে অনেকদিন ভুগেছিলাম। এখনও গ্রামে পাড়া আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে, মাঠও আছে। কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে গোল্লাছুট। তসলিমা নাসরিনের লেখা “বালিকার গোল্লাছুট” কবিতাটা আজ বড়ো বেশি করে প্রাসঙ্গিক মনে হয়:

‘বালিকারা এখনও কি খেলে হাওয়ায়

উড়িয়ে চুল গোল্লাছুট খেলা?

আমার আবার ইচ্ছে করে খেলি

এখনও মাঝে মধ্যে আকুপাকু করে পায়ের আঙুল

ধুলোয় ডুবতে চায় গোপন গোড়ালি।

ইচ্ছে করে যাই,

পৃথিবীর সমস্ত বয়স্ক বালিকা দিই

গোল্লা থেকে ছুট।’

গোল্লাছুট |

ছোটবেলায় আমার দুটো নেশা ছিল – এক, লোকাল বাসের টিকিট জমানো এবং দুই, কাচের গুলি জমানো। প্রথম শখের কথা বাবা জানতো বলে প্রতিদিন বাসপথে স্কুলে যাতায়াতের সময় পাওয়া দুটো টিকিট কখনও ফেলে দিত না। বাবা রাতে বাড়ি ফিরলে আমার প্রথম কাজ ছিল বাবার পাঞ্জাবির পকেটে হাত গলিয়ে টিকিট দুটো সংগ্রহ করা। এভাবে টিকিটের অনেকগুলো বান্ডিল বানিয়েছিলাম। খেলার সঙ্গী না পেলে একটা ছোটো ব্যাগ গলায় ঝুলিয়ে তাতে মৃত আপেল শামুকের মুখের অনেক চাকতি ভরতাম। ওগুলো হল আমার খেলনা পয়সা। এক হাতে নিতাম টিকিটের বান্ডিল। তারপর কখনও উঠে যেতাম বাড়ির উঠোনের আতা গাছে কিংবা নতুন তৈরি করা মাটির ঘরের জানালায়। আতা গাছের ডাল কিংবা জানালার রড হয়ে যেত বাসের হাতল। তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অনর্গল বাসের ইঞ্জিনের আওয়াজ করতাম, আর মাঝে মাঝে ‘পিঁ পিঁ’ শব্দ করে হর্ন বাজাতাম। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের ঘর-ঘর শব্দ করা বন্ধ করে কাল্পনিক যাত্রীদের সাথে কথা বলে টিকিট কাটতাম। একে একে এসে যেত আমার স্টপেজ আশ্রম, নতুন পুল, ভাণ্ডারী পুল, করবাড়ি, ময়নাপাড়া, পোল্ট্রি, বাসন্তী ময়দান, পাকাপুল হয়ে কাকদ্বীপ। জানালায় ও আতা গাছে বাসের ঘণ্টীর মতো একটা দড়ির সাথে কাঠি ও টিনের কৌটো বেঁধে রাখতাম। দড়ি টানলেই কাঠিটা কৌটোর গায়ে আঘাত করে ঘণ্টীর আওয়াজ তুলত। আর বাসের ‘কন্ডাক্টর কাম হেল্পার’ আমি স্টপেজ এলেই বাস থামিয়ে আমার বাসের কাল্পনিক যাত্রীদের ওঠাতাম ও নামাতাম। সেই সময় কাকদ্বীপ-নামখানা লোকাল ৯৪ নং রুটের সমস্ত বাসের নম্বর টিকিট দেখে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। যখন বাসে চেপে কাকদ্বীপ শহরে যেতাম তখন আগে লক্ষ্য করতাম কোন নম্বরের বাসে উঠেছি। আমার কাল্পনিক বাসটা যখন সত্যি হয়ে ধরা দিত তখন মনটা অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠত। নির্জনে অবসরে আজও সেইসব স্মৃতি মনের মাঝে ভেসে উঠে আমাকে স্মৃতিভারাক্রান্ত করে তোলে।

এবার আসি দ্বিতীয় শখের প্রসঙ্গে। স্কুলে বা রাস্তায় কোথাও কাচের গুলি পড়ে থাকতে দেখলে অবধারিতভাবে তা উঠে আসত আমার পকেটে। কেন জানি না বাবা এই গুলি খেলা একদম পছন্দ করত না। তাই কুড়োনো গুলিগুলো একটা কৌটোতে ভরে লুকিয়ে রাখতাম। কাচের গুলির প্রায় দ্বিগুণ সাইজের আর একপ্রকার গুলি নিয়ে বড়ো ছেলেদের খেলতে দেখতাম। এই গুলিগুলো পাথরের তৈরি। আমরা গ্রামের ছেলেরা কাচ ও পাথর উভয় গুলিকেই অধিকাংশ সময় মার্বেল বলতাম। পাথরের গুলি অবশ্য কুড়িয়ে পেতাম না। বাবার অনুপস্থিতিতে কাচের গুলি নিয়ে একাই খেলতাম। কিন্তু বেজায় লোভ ছিল পাথরের গুলির উপর। একবার মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পাড়ার দোকান থেকে বাবাকে লুকিয়ে চারটে পাথরের গুলি কিনেছিলাম। আর তারপর সেই গুলি নিয়ে পাড়ার দাদাদের সাথে কয়েকবার গুলি খেলেছিলাম। এবং অবশ্যই লুকিয়ে। গ্রামে সব রাস্তাই ছিল মাটির। বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছর রাস্তা মোটামুটি মসৃণই থাকত। তাই রাস্তার কোনও ক্রসিং বা বাঁকের কাছে যেখানে রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত চওড়া হত সেখানেই জমত গুলি খেলা। পাড়ার স্কুলছুট ছেলেরা সারা দুপুর গুলি খেলত। ধান রোয়ার পর পাড়ার পুরুষদের আর তেমন কোনও কাজ থাকত না। ফলে বয়স্ক লোকেরাও গুলি খেলায় যোগ দিত। সেই সময় রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করে ধান চাষের প্রচলন হয়নি। মূলতঃ দুধেশ্বর, খয়রাশাল, ঝিঙেশাল, সীতাশাল ইত্যাদি দেশীয় ধান চাষ করা হত। ফলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধানজমিতে শোল, ল্যাটা, কই, মাগুর, শিঙি, চ্যাঙ, ভেটকি, বোয়াল, ট্যাংরা, পাবদা, ফলুই, সরপুঁটি নানা মাছ পাওয়া যেত। গ্রামের পুরুষরা সেই মাছ ধরার জন্য সারাদিন মাঠে ছিপ ফেলত। এদের বেশিরভাগই বঁড়শিতে কেঁচোর টোপ গেঁথে মাঠে ছিপ ফেলে রেখে গুলি খেলত। মাঝে মাঝে গিয়ে ছিপ তুলে দেখে নিত মাছ আটকেছে বা টোপ খেয়ে ফেলেছে কিনা। যেহেতু ওই সব ছেলে বা পুরুষেরা বয়সে অনেকটাই বড়ো এবং সাধারণ কথার মাঝেও গ্রাম্য অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করত ও বয়সোচিত গোপনীয় বিষয়ে আলোচনা করত, সেজন্যই আমার শিক্ষক পিতা আমাকে গুলি খেলতে দিতে অসম্মত ছিল। তবুও সুযোগ বুঝে কয়েকবার পাড়ার বয়স্কদের সাথে খেলেছি এবং প্রতিবার গুলি খুইয়ে মন খারাপ করে ফিরে এসেছি। খেলার নিয়ম ছিল, নির্দিষ্ট দাগের বাইরে থেকে কিছুটা দূরে একটা গর্তে সবার গুলি ছুঁড়তে হবে। যে গুলিগুলো গর্তে পড়বে সেগুলো সরাসরি তার দখলে আসবে, আর যেগুলো গর্তের বাইরে পড়বে সেগুলোকে নিজের গুলি দিয়ে আঘাত করে গর্তে ফেলতে হবে। ফেলতে না পারলে গুলি ফেরৎ দিতে হবে। বুড়ো আঙুল মাটিতে ছুঁয়ে মধ্যমাতে গুলি রেখে তা দিয়ে তাক করে মাটিতে রাখা গুলি আঘাত করতে হত। অনভ্যাসের জন্য বাম হাতের মধ্যমায় বেশ ব্যথা হত। তাছাড়া বাড়িতেও মাঝে মাঝে নিজেই দু’তিনজন সেজে যখন খেলতাম তখনও মধ্যমায় বড্ড ব্যথা হত। তাই গুলি খেলার শখ বড়ো হয়ে আর পুষে রাখিনি।

গুলি খেলা |

আরও একটা খেলার ব্যাপারে বাবার অসম্মতি ছিল। মাটির ভাঙা কলসি বা টালির টুকরো একটা নির্দিষ্ট দাগের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে সামনে কিছুটা দূরে ছুঁড়ে খেলা হত। ওই টুকরোকে বলা হত চাড়া। নিয়মটা আজ আর মনে পড়ে না, খেলার নামটাও মনে নেই, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে সিগারেটের প্যাকেট জমিয়ে তাসের মতো বান্ডিল করে তবেই এই খেলায় নামা হত। খেলায় হারলে ওই তাস খোয়া যেত। পাছে ছোটো থেকে সিগারেটের প্রতি আকৃষ্ট হই, মনে হয় সেজন্যই আমার বাবা আমাকে ওই খেলা খেলতে দিত না। আবার এমনও হতে পারে খেলাটার সাথে জুয়া খেলার সাদৃশ্য থাকায়, মানে তাস খোয়ানো বা তাস লাভের ব্যাপার থাকায় বাবা খেলাটাকে অপছন্দ করত।

আমাদের সময়ে ধান কেটে নেওয়ার পর মাঠ ফাঁকা হয়ে গেলে বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে খেলা হত ডাংগুলি। বাঁশের কঞ্চি কেটে বানানো হত ক্রিকেটের উইকেটের সাইজের ডাণ্ডা আর বেলের সাইজের গুলি। গর্তে গুলি রেখে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে তা দূরে পাঠাতে হত। দূরে ওই গুলি লোফার জন্য বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা ওত পেতে থাকত। ধরতে না পারলে গুলি ছুঁড়ে গর্তের উপর রাখা ডাণ্ডায় লাগাতে হত। গুলি লুফে নিলে বা ছুঁড়ে ডাণ্ডায় লাগাতে পারলে আউট! ডাংগুলি খেলাটাকে তাই ক্রিকেট খেলার প্রাচীন সংস্করণ বললে অত্যুক্তি হয় না। এই খেলাটাকে আমি খুব ভয় পেতাম বলে খেলতাম না। ছোটবেলায় একবার মাঠে রাখাল ছেলেদের সাথে ডাংগুলি খেলতে গিয়ে গুলি সপাটে এসে লেগেছিল আমার পেটে। খুব ফুলে গিয়েছিল। ব্যথাও হয়েছিল প্রচুর। বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে এজন্য খুব বকুনি খেয়েছিলাম। পেটে না লেগে গুলিটা যদি চোখে লাগত তাহলে কী হত? এই ডাংগুলি খেলতে গিয়েই চোখে গুলি লেগে আমাদের পাশের দোলুই পাড়ার একটা ছেলে একটা চোখ হারিয়েছিল।

ডাংগুলি খেলা |

তবে শেষে দুটো খেলার কথা বলব যে খেলাগুলো দেখেছি যত, যে খেলাগুলো খেলার কথা ভেবেছি যত তার এক শতাংশও খেলার সুযোগ পাইনি। খেলা দুটো হল গাদি আর হাডুডু। রোগাপাতলা চেহারা আর খেলাধুলোয় অপটু হবার জন্য এই দুটো শক্তিনির্ভর খেলায় আমি মোটেই অন্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারতাম না, আর তাই দলে ঠাঁই পেতাম না। কিন্তু তা বলে খেলা দুটোর প্রতি আদৌ আগ্রহ কমেনি। হাডুডু আর কাবাডি একইরকম খেলা। খামারে বা মাঠে হাডুডুর কোর্ট বানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় খেলা হত বর্ষাকাল বাদে প্রায় সারা বছর। স্বাধীনতা দিবসে ও প্রজাতন্ত্র দিবসে নানা ক্লাব হাডুডু প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। অনেক দূর গ্রাম থেকে লোক খেলা দেখতে আসত। আমার বাবা হাডুডু খেলার রেফারি হত বলে বাবার সাথে অনেক প্রতিযোগিতা দেখার সুযোগ পেয়েছি। তবে গ্রামের কিশোর ও যুবকদের অবসর সময়ে, বিশেষত: বিকেলের দিকে প্রায়ই নিয়ম করে কোনও একজন লোকের খামারে কোর্ট তৈরি করে খেলা হত। তখন গ্রামের দিকে শর্টস পরা তেমন প্রচলন হয়নি। আন্ডার-প্যান্টের উপর লুঙ্গি পরে তারপর তা কাছা দিয়ে সেঁটে লোক হাডুডু খেলত। আমার বাবা যৌবনে নামী হাডুডু খেলোয়াড় ছিল বলে নানা জায়গায় নানা জনের মুখে শুনেছি, আর এই খেলার ক্ষেত্রে বাবার অযোগ্য সন্তান হিসেবে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি। তাও মাঝে মাঝে পাড়ার রোগা-পাতলা আমার সমগোত্রীয় কিশোরদের সাথে খেলতাম। কিন্তু তাতেও ওদের সাথে এঁটে উঠতে পারতাম না। অধিকাংশ সময় বিপক্ষের ব্যূহে ধরা পড়ে আউট হয়ে যেতাম। কাছাকাছি কোথাও হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতা হচ্ছে জানতে পারলে আমার সেখানে যাওয়া চাই-ই চাই।

হাডুডু খেলা |

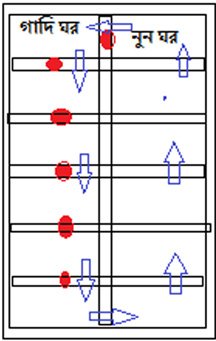

যে খেলাটাকে আমরা এখনও গাদিখেলা বলি সেটাই অন্যত্র দাড়িয়াবান্ধা খেলা নামে পরিচিত। আমার শৈশব ও কৈশোরে এমন কোনও পাড়া দেখিনি যেখানে মাঠ থেকে আমন ধান ওঠার পর কোদাল দিয়ে মাঠ মসৃণ করে গাদি খেলাত কোর্ট বানানো হয়নি। গাদি কোর্ট হত লম্বায় প্রায় ৫০ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় ২০ ফুট। মাঝে কোদাল দিয়ে লম্বালম্বি মাটি তুলে অগভীর নালার মতো একটা প্রায় এক ফুট চওড়া দাগ দেওয়া হত। আবার সমদূরত্বে আড়াআড়ি পাঁচটা সমান্তরাল একইরকম দাগ দেওয়া হত। এটা হত ছ’জনে খেলার কোর্ট। কোর্টের প্রথম ঘরকে বলা হত গাদিঘর, আর তার পাশের অর্থাৎ শেষ ঘরটিকে বলা হত নুন ঘর। আক্রমণকারী দলের সবাইকে গাদি ঘর থেকে পর্যায়ক্রমে এক একটা ঘর পেরিয়ে উলটো প্রান্তের ঘরে পৌঁছে আবার সেই ঘর পেরিয়ে নুন ঘরে পৌঁছে শেষে গাদি ঘরে পৌঁছোতে হত। নুন ঘর পেরিয়ে গাদি ঘরে পৌঁছোতে পারলে তবেই আক্রমণকারী দল পয়েন্ট পেত। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা ঘিরে রাখত প্রতিটি ঘর। কোনও দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম হলে কোর্টের ঘর কমিয়ে নেওয়া যেত। দু’দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা হত সমান। টসে জয়ী দল সাধারণতঃ আক্রমণে যেত। তাদের লক্ষ্য হত রক্ষাকারী দলের প্রহরীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক একটা ঘর পেরোনো। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় ছুঁয়ে দিলেই আক্রমণকারী দলের সেই খেলোয়াড় ‘মোর’ হয়ে যেত। তখন আক্রমণকারী দল পয়েন্ট হারাত। রক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়েরা সমান্তরাল আড়াআড়ি দাগে এক একজন দাঁড়াত, আর দলের সবচেয়ে দক্ষ খেলোয়াড় দাঁড়াত মাঝের লম্বালম্বি ঘরে। সে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ওই দাগ বরাবর যেতে পারত। নুন ঘর পাহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আমাদের পাড়ার গোপালদাকে দেখেছি সবসময় লম্বালম্বি দাগে দাঁড়াতে। সে দু’দিকে হাত প্রসারিত করে মাথাটাকে একটু নিচু করে দু’চোখ দিয়ে মনে হয় দু’দিকে লক্ষ্য রাখত যাতে ডান বা বাম কোনও দিক দিয়ে বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় বেরিয়ে যেতে না পারে। মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি, অর্থাৎ দুটি চোখ দিয়ে একই বস্তু দেখে। কিন্তু আমাদের গোপালদাকে দেখে বা ওই দায়িত্বে থাকা অন্য দলের খেলোয়াড়দের দেখে মনে হত ওদের দৃষ্টি মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতো একনেত্র।

ছ’জনের গাদি কোর্ট |

প্রায় প্রত্যেক বিকেলে জমে উঠত গাদি খেলা। বিকেল চারটে-সাড়ে চারটে থেকে বড়রা হাজির হয়ে যেত। শারীরিকভাবে সক্ষম ও প্রত্যুৎপন্নমতি যুবকদের নিয়েই তৈরি হত দল। পঞ্চাশোর্ধ্ব কোনও কোনও লোককেও দেখতাম দারুণ খেলছে। তবে দুপুরের দিকে বা বিকেলে বড়োদের খেলা শুরু হওয়ার আগে ওই কোর্টে পাড়ায় ছোটো ছেলে ও মেয়েরাও খেলত। ছুটির দিনে আমিও থাকতাম সেই দলে। আর এভাবেই তৈরি হত ভবিষ্যতের গাদি খেলোয়াড়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কৈশোরে পৌঁছে নিজের অদক্ষতার কারণে বড়োদের দলে জায়গা করে নিতে পারিনি। তখন দর্শক হয়ে খেলার স্বাদ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। যদিও সেইসময় কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা কখনও হাডুডু বা গাদি খেলত না, তবে খেলার দর্শক হিসেবে অনেক মেয়েই আসত। গাদি খেলার উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নানা মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন এই খেলার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের প্রতিরোধ এড়িয়ে সামন্ত প্রভুদের ভূমি দখলের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। আবার কারও মতে, চোরের নুন ঘর থেকে নুন চুরি করে গাদি ঘরে জমা করা আর পাহারাদারের চোর ধরার সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে এই খেলার মাধ্যমে। ভারতের জাতীয় খেলা হিসেবে হাডুডু অর্থাৎ কাবাডি কিছুটা গুরুত্ব পায় বলে অনেক স্কুলে এখনও ছাত্রদের কাবাডি শেখানো হয়। কিন্তু সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকায় এখন আমন ধান কাটা হলে পাড়ার ছেলেরা কোদাল দিয়ে মাঠ মসৃণ করে নেমে পড়ে ব্যাট-বল নিয়ে। আর তাই আমাদের শৈশব ও কৈশোরের অন্যতম জনপ্রিয় গাদি খেলা এখন মৃত্যুপথযাত্রী।

উত্তেজনাপূর্ণ গাদি খেলার দৃশ্য |

প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি আর ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ইত্যাদি খেলার বিপুল বানিজ্যিকরণের ফলে সারা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে অসংখ্য লোকক্রীড়া। আমাদের সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রামের স্কুলেও অনেক ছাত্র-ছাত্রীর দেখা মিলেছে যারা গোল্লাছুট, গাদি খেলা, অষ্টাকষ্টী বা ষোলোগুটি খেলার নামই শোনেনি। আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা কোনোদিন ছোটবেলায় কানামাছি, বউ-বাসন্তী, ধাপ্পা-হুঁশ, গুলিখেলা ইত্যাদি খেলেইনি। আজকের প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে খেলা মানে কম্পিউটার গেম। বিনোদন মানে টিভিতে অ্যানিমেশন ফিল্ম কিংবা মোবাইলে হোয়াটস অ্যাপ ও ফেসবুক। শৈশবে ও কৈশোরে শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের জন্য খেলাধুলোর কোনও বিকল্প আজও নেই। বাংলার চিরন্তন গ্রামীণ লোকক্রীড়াগুলো এতদিন সেই ভূমিকাই পালন করে এসেছে। এইসব খেলার জন্য প্রয়োজন হয়না কোনও মহার্ঘ্য উপকরণ। কিন্তু শারীরিক দক্ষতা, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধৈর্য বাড়ানোর এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তোলার অনবদ্য মাধ্যম এইসব গ্রামীণ খেলা। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদকে রক্ষা করার জন্য চালু হয়েছে সংরক্ষণ আইন। বিপন্ন লোকসংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে নানা সরকারি উদ্যোগ। কিন্তু বিপন্ন লোকক্রীড়াকে রক্ষা করার জন্য সরকারি বা বেসরকারি তরফে এই বাংলায় কিংবা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে শুনিনি। অষ্টাদশ শতকে যখন ইংল্যান্ডের তৎকালীন গ্রামীণ খেলা ক্রিকেটের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছিল তখন ক্রিকেটকে বাঁচাতে ইংল্যান্ডের ধনী মানুষেরা এগিয়ে এসেছিল। লর্ডসে তৈরি হয়েছিল মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এম সি সি) যা ‘ভদ্রলোকেদের ক্লাব’ নামে পরিচিতি পায়। সেই থেকে ক্রিকেটের নাম হয় ‘ভদ্রলোকেদের খেলা’ (Gentleman’s game)। বাংলার গ্রামীণ খেলাগুলির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে চাই এমনই কোনও উদ্যোগ। নতুবা আজকের প্রবীণ ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরা মানসপটে তাঁদের শৈশব ও কৈশোরের খেলাঘর বাঁধার সযত্নলালিত স্মৃতি শুধু এঁকেই যাবেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছুই আর রেখে যেতে পারবেন না। বলতে হবেই – “খেলাঘর মোর ভেঙে গেছে হায় নয়নের যমুনায়”।

লেখক পরিচিত - বেড়ে ওঠা, স্কুলের পড়াশুনা কাকদ্বীপে। লেখালেখি,গানবাজনার চর্চা শৈশব থেকেই। ১৯৯২ সালে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বর্তমানে কাকদ্বীপের কাছে একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের একজন সক্রিয় সংগঠক। ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটিকা, প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত প্রথম সারির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

(আপনার মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।

Copyright © 2014 Abasar.net. All rights reserved.