বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান

বিংশশতাব্দীতে

বিজ্ঞানে কিছু

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং ঘটনা

( ৪)

জৈব

যৌগ পৃথকীকরণে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির কৃত্কৌশল

( Column

Chromatography Technique for Organic Compound

Separation )

আবিষ্কার : ১৯০১

খীষ্টাব্দ

বিজ্ঞানী : মিখাইল টিভেট, রশিয়া

একটা সাদা দড়ি

বা সুতা (string)-র একটা দিক ঝুলন্ত অবস্থায়

রঞ্জকের পাত্রে নিমজ্জিত করে রাখলে দড়িটি

রঞ্জককে শুষে নিতে শুরু করে । কিন্তু রং বিভিন্ন

হলে দড়ি ধরে ওঠার দূরত্বও হবে বিভিন্ন । বহুদিন

ধরেই রঞ্জক প্রস্তুতকারকরা 'ক্রোমাটোগ্রাফি'

ব্যবহার করে আসছেন, মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন রংকে

আলাদা করার কাজে, বিশেষতঃ যদি মিশ্রণের উপাদানগুলি

অল্প পরিমাণে হয় । এই কৃত্কৌশলটি অত্যন্ত

প্রযোজ্য যখন মিশ্রণের উপাদানগুলির ভৌতিক

(physical) ও রাসায়নিক (chemical) ধম একই

হয় এবং সাধারণ পৃথক্করণের উপায়গুলি কাজে দেয়

না । 'ক্রোমাটোগ্রাফি' কথাটির অর্থ রং দিয়ে

লেখা [গ্রীক ভাষায় : khromatos অর্থ রং, graphos

অর্থ লিখিত]। ক্রোমাটোগ্রাফি কৃত্কৌশলটি আবিষ্কার

করেন মিখাইল সোয়েট (Mikhail tswett) ১৯০৬

খ্রীষ্টাব্দে ।

ক্রোমাটোগ্রাফি-তে

আলাদা করার কৃত্কৌশলগুলির ভিত্তি হল মিশ্রণে

উপাদানগুলির বিন্যাস- স্থির (stationary)

এবং সচল (mobile) অবস্থা । স্থির অবস্থাটি

হতে পারে একটি শোষকের কলাম, একটি কাগজ, একটি

পাতলা শোষকের আবরণ কাচের উপর, ইত্যাদি, যার

মধ্য দিয়ে সচল অবস্থা যায় । সচল অবস্থাটি

হতে পারে তরল পদার্থ বা গ্যাস । যখন স্থির

কঠিন অবস্থাকে একটি কলাম হিসাবে নেওয়া হয়,

প্রথাটিকে বলা হয় 'কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি' (

চিত্র ) ।

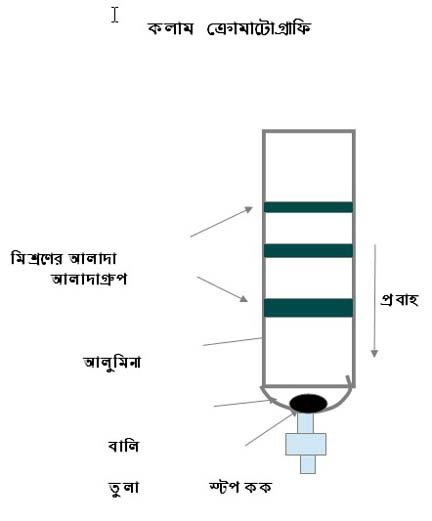

কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি

চিত্র : কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি

কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি-তে

সাধারন শোষকগুলি হল সিলিকা, আলুমিনা, ক্যালসিয়াম

কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়া,

স্টার্চ, ইত্যাদি । দ্রাবক (solvent) নির্বাচন

করা হয় শোষক ও দ্রাবকের প্রকৃতি বিচার করে

। মিশ্রণের উপাদানগুলির কত তাড়াতাড়ি পৃথক্করণ

হবে তা' নির্ভর করবে শোষকের তত্পরতা এবং দ্রাবকের

বিপরীত-ধর্মিতার উপর । যদি শোষকের তত্পরতা

খুব উচ্চ হয় এবং দ্রাবকের বিপরীত-ধর্মিতার

খুব কম হয়, পৃথক্করণ হবে খুব ধীরে, কিন্তু

তার গুণমান হবে ভাল । অন্যদিকে যদি শোষকের

তত্পরতা নিম্নস্তরের হয় এবং দ্রাবকের বিপরীত-ধর্মিতার

উচ্চস্তরের হয়, পৃথক্করণ হবে খুব তাড়াতাড়ি,

কিন্তু গুণমান হবে নিকৃষ্ট অর্থাত্ উপাদানের

পৃথক্করণ ১০০-শতাংশ বিশুদ্ধ হবে না ।

শোষককে তরলায়িত (slurry) করা হয় উপযুক্ত তরল

পদার্থ সংযোগে এবং ঢালা হয় একটি নলাকৃতি টিউবে

যার তলাটি হল ছিদ্রপূর্ণ বা তুলা দিয়ে আটকানো

। যে মিশ্রণটিকে আলাদা করতে হবে, তাকে একটি

উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত করে টিউবে উপর দিক

থেকে ঢালতে হবে । মিশ্রণ টিউব ধরে যত নামবে

উপাদানগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় শোষিত হবে ; যার

শোষণ-ক্ষমতা সবথেকে বেশি সে থাকবে সবথেকে

উপরে এবং সেই মতন নলের উপরথেকে নীচে আলাদা

আলাদা ব্যাণ্ড তৈরি হবে । যে পদ্ধতিতে শোষক

থেকে উপাদানগুলিকে ব্যাণ্ডে রূপান্তর করা

হয়, তাকে বলে 'এলুশন' (এলতেেওন) ।

( ৫)

মনুষ্য-রক্তের

শ্রেণির আবিষ্কার

আবিষ্কার : ১৯০১

খ্রীষ্টাব্দ

বিজ্ঞানী : কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার

১৭১৮

খ্রীষ্টাব্দে হারভে 'রক্তসংবহন' আবিষ্কার

করার পর থেকেই ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলেছিল মানুষের

দেহে শোণিত সংক্রমণ করার জন্য । ফরাসী দার্শনিক

ডেনিস এবং শল্যচিকিত্সক মারে প্রথম চেষ্টা

চালান মানুষের দেহে ভেড়ার রক্ত (১৫০ মিলিলিটার)

সংক্রমন করার । পরবর্তীকালে আরও অনেকে এই

প্রচেষ্টা চালান কিন্তু ফল হয় মারাত্মক ।

ফলশ্রুতি হিসাবে শোণিত সংক্রমণ বন্ধ হয়ে যায়

।

এক শতাব্দী পরে আবার প্রচেষ্টা হয় শোণিত সংক্রমণের

। ১৮১৯ খ্রী-তে ব্ল্যান্ডেল ইতিহাসে প্রথম সাফল্যের

সঙ্গে শোণিত সংক্রমণ করান, একজন মানুষের শরীর

থেকে আরেকজনের শরীরে । তবে সাধারণভাবে বলা

যায় শোণিত সংক্রমণ প্রচেষ্টা হতাশাজনক হয়ে

দাঁড়ায় ; কখনও বা রোগী সুস্থ হন, কখনও বা

তাঁর মৃত্যু হয় । বস্তুতঃ, এর কারণ মানুষের

কাছে অজ্ঞাত ছিল ।

অস্ট্রিয়া-র স্কলার কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার

এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন ১৯০০ খ্রী-তে ।

একটা টেস্ট টিউবে তিনি নিজের লোহিত রক্তকণিকা

সঙ্গে মেশালেন নিজের শরীরের রক্তাম্বু (blood serum), কোনও পুঞ্জীভবন হতে দেখলেন না : যখন

বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তকণার সঙ্গে রক্তাম্বু

মেশালেন, দেখলেন পুঞ্জীভুত হচ্ছে বা কখনও

কখনও হচ্ছে না । এই ঘটনা অবশ্য অনেকেরই নজরে

এসেছিল, কিন্তু ল্যাণ্ডস্টাইনার ছাড়া কেহই

ব্যাখ্যা দিতে পারেননি । লোহিত রক্তকণিকার

দু'প্রকারের বিশেষ গঠনবিন্যাস আছে যারা একত্রে

অথবা আলাদা ভাবে থাকতে পারে । রক্তাম্বু-র

একটি প্রতিরক্ষিকা (antibody) আছে, নাম লোহিত

রক্তকণিকার ভিতরের বিশেষ গঠনের agglutinin;

এই agglutinin যখন লোহিত রক্তকণিকার বিশেষ

গঠনবিন্যাসের মধ্যে পড়ে, পূঞ্জীভবন হয় যা

রোগীর রক্তসংবহন-কালে মারাত্মক হতে পারে ।

এর থেকে ল্যাণ্ডস্টাইনার একটি সিদ্ধান্তে

উপনীত হন যে, মনুষ্য রক্ত-শ্রেণী হল বংশাণুধৃত

।

১৯০৯ খ্রী-তে সমস্যার সমাধানকল্পে ল্যাণ্ডস্টাইনার

রক্তকে চারটি শ্রেণী-তে ভাগ করলেন-

A, B, AB এবং O। ডাক্তাররা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে

সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ করে রক্তসংবহন করতেন

।

যেহেতু রক্ত-সংবহন পূর্বে ধারাবাহিকভাবে বিফল

হয়েছে, সাধারণ চিকিত্সকরা এটি ব্যবহার করা

থেকে বিরত থাকতেন ; তবে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী

এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন

। নাটকীয়ভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এনে দিল রক্ত-সংবহন

পরীক্ষার এক বিশাল সুযোগ । যেহেতু যুদ্ধে

আহতদের জীবন নিয়ে সমস্যা, রক্ত-সংবহন প্রথা

হয়ে দাঁড়ালো আহতদের মৃত্যুর নিশ্চিত দরজা

থেকে ফিরিয়ে আনার এক অস্ত্র । ডাঃ ওল্ডেনবার্গ

প্রথম পুঞ্জীভবনের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য

রক্ত-মিলান পরীক্ষা শুরু করলেন রক্ত-সংবহন

প্রক্রিয়ার আগে । দু'জন ব্যক্তির মধ্যে রক্তসংবহন

তখনই সম্ভব যখন কোনও পূঞ্জীভবন হবে না লোহিত

রক্তকণিকা আর রক্তাম্বু মেশালে । এই প্রক্রিয়া

বিশাল সাফল্য এনে দিল এবং প্রচুর জীবন বাঁচলো

। পরবর্তী বত্সরগুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও

ব্যবহারের ফলে রক্ত-সংবহন হয়ে দাঁড়ালো একটি

নিরাপদ ব্যবস্থা, এবং ১৯২০ খ্রী-র শেষদিকে

ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকায় রক্ত-সংবহন হয়ে দাঁড়ালো

মেডিকেল শাস্ত্রের একটি সফল ও সর্বগ্রাহ্য

প্রক্রিয়া ।

আমরা এখন জানি বিভিন্ন জাতির নরনারীর রক্ত-শ্রেণী

বিভিন্ন রকমের । যথা, শ্রেণী O খুবই সাধারন

UKতে, শ্রেণী B- এশিয়া মহাদেশে । O শ্রেণী

হল সব থেকে পুরাণো- প্রস্তরযুগ থেকে এর অস্তিত্ব

পাওয়া যাচ্ছে । শ্রেণীদ্বয় A ও B পরে এসেছে

অভিপ্রয়াণ মারফত্, যেমন আফ্রিকা থেকে ইয়োরোপ

খ্রী-পূর্ব ২০,০০০ থেকে ১০,০০০ -এর মধ্যে

।

বিশদ তথ্যের জন্য

দেখুন : অবসর-স্বাস্থ্য বিভাগ, 'রক্ত অনুপ্রবেশীকরণের

কথা' ।

দ্র:

The

Discovery of Human Blood Group, www.nobelkepu.org.cn/english/life/134450.shtml

শঙ্কর

সেন

( চলবে

)