আমাদের

দেখা গঙ্গোত্রী ও গোমুখ (৩) (আগে

যা প্রকাশিত হয়েছে)

আরও কিছুটা

হাঁটার পর দেখি সবুজ বনানীর মধ্যে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো

দাঁড়িয়ে আছে এক পাকা বাড়ি। থমকে গেলাম। কি ব্যাপার? না, গঙ্গোত্রীর

জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। যাক, তবু ভাল, এখনকার দিনে বিদ্যুৎ

না থাকলে চলে না তাই যতই বেমানান হোক এই প্রকৃতির মাঝে এই

‘বিভীষিকা’ মেনে না নিলে চলে না। আমাদের গতি কিন্তু থামালাম

না। অল্প পরেই দেখি আমাদের সামনে পথ কিছুটা নিচের দিকে নেমে

গেছে এবং সেই পথে এগিয়ে এক গুহার মধ্যে পৌঁছলাম (চিত্র- ১৬,

১৭ ও ১৮)।

চিত্র-১৬:

পাণ্ডব-গুহার পাশে ১

চিত্র-১৭:

পাণ্ডব-গুহার পাশে ২

চিত্র-১৮:

পাণ্ডব-গুহা

সামনেই

আগুন জ্বালাবার চিহ্ন আর তাই গুহার ভিতরটা কালো রঙের হয়ে গেছে।

গুহার মধ্যে এক দিকে মানুষ বাস করার প্রমাণ রয়েছে। এ ছাড়া

ভিতর সম্পূর্ণ ফাঁকা। আর এগোলাম না আমরা, বিকেল হয়ে আসছে,

অন্ধকার হবার আগেই ফিরতে হবে। তা ছাড়া ইচ্ছে আছে সুন্দরানন্দজীর

সঙ্গে তাঁর আশ্রমে দেখা করবো। ফেরার পথে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

থেকে একজনকে পেলাম, তিনি ওই কেন্দ্রের কর্মী। ফের সেই সকালে

একজন এখানে কাজে আসবেন। এখন কেন্দ্রের দরজা বন্ধ করে, অবশ্য

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালিয়ে রেখেই গঙ্গোত্রীতে বাড়ি ফিরছেন।

তাঁর কাছেই জানতে পারলাম যে আমরা পাণ্ডব গুহায় ঢুকেছিলাম,

এবং গঙ্গোত্রী থেকে এর দূরত্ব ২কিমি.। সারা ভারতে অনেক গুহার

নাম ‘পাণ্ডব গুহা’ এবং স্থানীয় লোকেরা দাবি করেন যে বনবাস

কালে বিশেষ করে অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাণ্ডবেরা সেই গুহায় কাটিয়ে

ছিলেন। গঙ্গোত্রীর এই গুহা তার ব্যতিক্রম নয়।

সুন্দরানন্দজীর

আশ্রমের নাম ‘হিরণ্যগর্ভ তপোবন কুটি।’ সেবকের নাম লেখা আছে

‘সুন্দরানন্দ।’ গঙ্গোত্রীর দিক থেকে গৌরিকুণ্ড পোঁছবার আগেই

রাস্তার বাঁ দিকে শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে ফুল-ফলের গাছ ঘেরা

এই কুটি। সামনেই এক ঢালু ছাদওয়ালা দো-চালা ঘর, ঘর না বলে ঢাকা

বারান্দা বলাই ভাল। পিছনের দেয়ালে তাঁর গুরুদেবের বেশ বড় দুটো

বাঁধানো ছবি। আর রয়েছে অসংখ্য বনজ সম্পদ, কাটুম-কুটুম, নানা

রঙের, নানা আয়তনের আর নানা আকৃতির পাথর, আর ওনার তোলা হিমালয়ের

বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি। তথাকথিত ঘরের বাইরেও একই রকম অনেক জিনিস

রয়েছে, কেবল মাত্র আয়তনে সেগুলো ভিতরেরগুলোর চাইতে বড় (চিত্র-২০)।

অর্থাৎ আশ্রম না বলে প্রাকৃতিক জাদুঘর বললে কিছুমাত্র ভুল

বলা হয় না।

চিত্র-২০:

সুন্দরানন্দজীর কুটিতে ঢাকা বারান্দা

আশ্রমে

ঢোকার মুখেই ডান পাশে অসংখ্য পাকা ফল সহ এক আপেল গাছ। সেই

সুমিষ্ট ও সুপক্ব রসালো আপেল সুন্দরানন্দজী আমাদের দিলেন,

আমরা সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোর স্বাদ গ্রহণ করতে আরম্ভ করার লোভ

থেকে বিরত থাকতে পারলাম না। অনেকক্ষণ ওনার সঙ্গে হিমালয়ে ভ্রমণ

সম্পর্কে তাঁর কথা শুনলাম। হিমালয়ের বিভিন্ন শিখর আর তালের

তাঁর তোলা ফটোগ্রাফের বই আছে, সেই বই দেখলাম। এই বইএর ছবি

ডিজিটাল ক্যামেরা বাজারে আসার আগে তোলা। ডিজিটাল ক্যামেরা

ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না জানতে চাইলাম ওনার কাছে।

উনি বললেন যে তাঁর সে অভিজ্ঞতা হয়েছে আর এও বললেন যে ভাল ছবি

তোলা এখন খুব সহজ হয়ে গেছে। পাঠকের মধ্যে যাঁরা সুন্দরানন্দজীর

সম্বন্ধে জানেন না, তাঁদের বলি যে আমি এঁর কথা সেই বিখ্যাত

হিমালয় ভ্রমণকারী ও বর্ণনাকারী উমাপ্রসাদের বইএ প্রথম পড়ি।

উমাপ্রসাদবাবু তাঁর লেখা “গঙ্গাবতরণ” বইএ (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম মিত্র-ঘোষ সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৩, ষষ্ঠ

মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৪১) ‘কালিন্দী খাল’ পর্বে গঙ্গোত্রী-গোমুখ

থেকে কালিন্দী খাল হয়ে বদরীনাথে আসার জুলাই ১৯৬৩ সালের বিবরণীতে

সুন্দরানন্দজীর সম্পর্কে বলেছেন, ওনার বক্তব্যই উদ্ধৃত করি,

“স্বামী সুন্দরানন্দজীর কুটিয়াতেও চলি।

দুর্গম তুষারপথে তাঁর সঙ্গে যাব। আমাদের এ পথের কাণ্ডারি তিনি।

অথচ আমার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। কদিন রোজই ধর্মশালায় আসেন।

ব্যবস্থাদির যথেষ্ট সাহায্যও করেন।

.... চমৎকার মানুষ। ত্রিশের কোঠায় বয়স মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের

শরীর। শ্যামবর্ণ। একরাশ দাড়িগোঁফ। ঢেউখেলানো কালো চুল পিঠ

ছুঁয়েছে। লম্বা গড়ন। কঠোর যোগাভ্যাসে দেহের দৃঢ় বাঁধন। ‘য়্যাথ্লেট্’-এর

মত। কর্মঠ, সজীব, প্রাণবন্ত। মনের উৎসাহ চোখে মুখে, সারা অঙ্গে,

চালচলনে যেন ঠিক্রে পড়ে। সঙ্গে থাকলে শান্ত ধীর ভাবে স্থির

হয়ে বসার কথা মনেই হয় না। যেন ঝড়ের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলে।

মনে হয় ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের গহন বনে, উড়ে চলি ঐ উত্তুঙ্গ হিমশিখরে।

তাঁরও অন্তরের বাসনা তাই। গাড়োয়াল-বিশেষতঃ গঙ্গোত্রী গোমুখ

অঞ্চলে বহু অজানা দুর্গম স্থানে ঘুরেছেন, হিমবাহের উপরও ঘুরে

ঘুরে দেখেছেন। প্রকৃতই হিমালয়-প্রেমিক।”

উমাপ্রসাদবাবুর লেখা অনুযায়ি, ওনার বয়স আন্দাজ করলাম যে এখন

৮০র কাছাকাছি। ওনাকে দেখে এখন আমাদের মনে হলো শান্ত সমাহিত

ভাব, কথা বলেন অতি ধীর-স্থির ভাবে, তবে দৃঢ়চেতা মানুষের প্রমাণ

তাঁর মধ্যে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারা যায় (চিত্র-২১)।

চিত্র-২১: সুন্দরানন্দজী

আশ্রম

থেকে বেরিয়ে আমরা সেবা সদনে ফিরলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাগীরথীর

তীর আর দোকান গুলো দেখে বেড়ালাম। তারপর গঙ্গোত্রী মন্দিরে

গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখে ঘরে ফিরে সারাদিনের দর্শনের বিষয় আলোচনা

আর আগামী কালকের গোমুখ যাত্রার ব্যবস্থাদি করে রেখে লেপের

তলায় আবার চলে গেলাম।

৩-গঙ্গাবতরণ

গঙ্গা নদীর উৎস গোমুখ।

অবশ্য কোনও নদীর উৎস মাত্র একটি জায়গায় হতে পারে না, বিশেষ

করে সে নদী যদি বরফ গলা জল থেকে অর্থাৎ গ্লেসিয়ার গলে হয়।

একাধিক স্থান থেকে জল ক্রমশ সংযোজিত হতে হতে বিরাট নদীতে পরিণত

হতে পারে, কতকটা যেন ‘বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধুর উৎপত্তি।‘

গঙ্গা নদীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। গোমুখে ভাগীরথী, কেদারনাথের

আরও উপর থেকে উত্থিত হয়ে মন্দাকিনী আর বদরীনাথের উপর আরও উত্তরে

শতোপন্থ থেকে অলকনন্দা, এই তিন প্রধান জলধারার সমষ্টি গঙ্গা।

অবশ্য এই তিনটি নদীও আলাদা আলাদা ভাবে আরও অনেক নদীর জল গ্রহণ

করেই নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে। তবে মোটামুটি বলা যায় যে গঙ্গোত্রী

হিমবাহের বিভিন্ন অংশেই এই তিন নদীর উৎস। তা হলেও ভূগোলে যাই

বলুক না কেন, গঙ্গার উৎপত্তির স্থল বলতে আমরা গোমুখকেই মনে

করে থাকি। এই ধারণার মূল কারণ কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনি। ঐতিহাসিকগন

বলে থাকেন যে পুরাণে ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। খুঁজে নিতে পারলে

ইতিহাস, বিশেষ করে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারা যায়।

অর্থাৎ বিভিন্ন পুরাণ, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রতীকাকারে

বর্ণিত করেছে। পুরাণে মর্তে অর্থাৎ পৃথিবীতে গঙ্গা নদীর জন্মের

ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। সাধারণ ভাবে সেই কাহিনিগুলোই

আমরা ‘গঙ্গাবতরণ’-এর ইতিহাস ও ভূগোল হিসাবে গ্রহণ করে থাকি।

কিন্তু আসল কথাটা তার মধ্যে থেকে বুঝে নেওয়াই আসল কথা।

বিভিন্ন পুরাণে গঙ্গাদেবীর

নদী রূপে পৃথিবীতে আগমনের কারণ হিসাবে মোট সাতটি কাহিনি আছে

(সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, নবম সংস্করণ, পৌষ, ১৪১২,

এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, পৃ.

১৩৪)। প্রত্যেকটি কাহিনিতেই যে গঙ্গাদেবীর পৃথিবীতে আনয়নে

সগর-বংশীয় ভগীরথের কাজ তা কিন্তু বলা নেই। এই সাতটির মধ্যে

দুটি মাত্র কাহিনির আমি উল্লেখ করছি, এবং এই দুটিই সাধারণ

মানুষেরা জানেন। প্রথমটি হলো অষ্টবসুগণের পৃথিবীতে জন্ম সম্পর্কে।

মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে অষ্টবসুগণ পৃথিবীতে জন্ম নিতে বাধ্য

হন তবে নিজেদের গর্ভধারিণী নির্ধারণ করার সুযোগ গ্রহণ করে

গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে তাঁদের মাতা হ’তে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা

মেনে নিয়ে গঙ্গা দেবী পৃথিবীতে নিজের পতিরূপে কুরুরাজ শান্তনুকে

পাবার ব্যবস্থা করেন। শান্তনুর ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তান অষ্টবসুগণের

পরস্পর প্রথম সাতজনকে জন্ম মাত্রেই গঙ্গায় বিসর্জন দেন গঙ্গাদেবী

তাঁদের মধ্যে বিবাহের পূর্বের কথা মতো। অষ্টম সন্তান হিসাবে

অষ্টবসুগণের কনিষ্ঠতম জন্ম গ্রহণ আর গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দেবার

কালে দুঃখী পিতার প্রশ্ন করার অপরাধে নবজাতককে গঙ্গাদেবী সঙ্গে

নিয়ে চলে যান আর ৩৬ বছর পরে সর্ব বিদ্যা বিশারদে পরিণত করে

শান্তনুকে ফেরত দেন। আমরা সকলেই জানি যে শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর

সেই সন্তান দেবব্রত, পরবর্তী সময়ে ভীষ্ম নামে পরিচিত হন।

এই কাহিনি পৃথিবীতে গঙ্গাদেবীর নদী রূপে আগমনের ইতিহাস হিসাবে

মনে করা হয় কি ভাবে, আমি তা বুঝতে পারি না। প্রথমত, অষ্টবসুমাতা

হিসাবে গঙ্গা দেবী পৃথিবীতে যদি এসেও থাকেন তা হলে সে তো মানবী

রূপে, নদী রূপে নয়। আবার এটা মেনে নিলেও পূর্বেই যদি গঙ্গা

নদী রূপে পৃথিবী বা ভারতে না থাকতো তা হলে মানবী গঙ্গা কি

করে নদী গঙ্গায় সদ্যোজাত সাত সন্তানদের বিসর্জন দিতেন? অনেকে

বলতে পারেন যে একই বস্তুর দুই রূপ, কে জানে তা হলেও কি করে

নদীর আগমনের কথা মানা যায় বলতে পারছি না, কেননা গঙ্গা দেবী

তো আবার ফিরেও গেলেন স্বর্গে। তাহলে? আর ভূগোলের কথা, আরও

অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।

দ্বিতীয় পৌরাণিক কাহিনিটির

বিশ্লেষণ করলে গঙ্গানদীর উদ্ভবের খবর কিছুটা পাওয়া যায়, এমন

আমরা ভাবতেই পারি। এবার সেই কাহিনিটি মনে করে নেওয়া যাক। অযোধ্যার

রাজা সগরের ৬০,০০০ সন্তানদের উদ্ধারের জন্যে তাঁর চতুর্থ পুরুষের

(সগর-অসমঞ্জ-অংশুমান-দিলীপ-ভগীরথ) যে কীর্তি পুরাণে বর্ণিত

তা আমরা জানি। এই কাহিনিতে গঙ্গাদেবীর পৃথিবীতে আগমনকালে মহাদেবের

জটায় অবরুদ্ধা হয়েছিলেন একটি বিশেষ কারনে। ভগীরথের পুনর্বার

তপস্যার ফলে গঙ্গার বারিধারা জটা থেকে বাহির হবার সুযোগ পান।

তবে এই জটায় বাঁধা পড়ার আগে মনে হয় তিনি তুষারের আকার (গঙ্গোত্রী

হিমবাহ) ধারণ করেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই গোমুখে তরলাকারে (জল

রূপে) নির্গত হন। প্রচণ্ড গতিবেগে জলরাশি ধারণ করার ক্ষমতা

পৃথিবীর নেই সন্দেহে গঙ্গাদেবী নিচে নামতে দ্বিধা করেন। তাই

ভগীরথকে আবার তপস্যা করে মহাদেবকে নিযুক্ত করতে হয় তরলাকার

গঙ্গা দেবীকে নিজ মস্তকে ধারণ করার জন্যে। এই সময়েই সেই জলধারা

মহাদেবের জটায় বাঁধা পড়েন। যাই হোক মহাদেব যখন সেই জলধারা

মুক্ত করে দেন, গঙ্গা নদী সমগ্র উত্তর ভারতকে বিধৌত করা এবং

সগরের সন্তানদের উদ্ধার করার পর সাগরের সঙ্গে মিলিত হন।

এই পৌরাণিক কাহিনির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা শঙ্কু

মহারাজ (বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, সপ্তদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৯, পৃ-১৭৩)

করেছেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করা না করা পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে

তাঁরই লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি,

“খ্রীঃ পূঃ ২৮ শতকে ব্যাবিলনের রাজা হলেন অর্কভিস বংশের সরগন।

অর্ক মানে সূর্য। কাজেই সগরই হয়’ত এই সরগন।.........

......... রাজমহল পর্যন্ত ছিল সমুদ্র। অগস্ত্য জল নিষ্কাসন

করে উদ্ধার করেছেন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। কিন্তু সেখানে জল নেই-ঊশর

মরুভূমি।

সগর ষাট হাজার প্রজাকে নিয়োজিত করলেন তাঁর সেচ পরিকল্পনায়।

পুত্রের মর্যাদা দিলেন তাদের। অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন।

অশ্ব মানে জল। ষাট হাজার প্রজা খাল কাটতে শুরু করল। রাজা ধুন্ধুমার

যমুনা ও সরস্বতীকে নিয়ে এসেছিলেন। সগর সম্ভবত সেই দক্ষিণামুখী

জলধারা পুবমুখে নিয়ে চললেন। পথে জলের ধারা চোরাবালিতে হারিয়ে

গেল। যজ্ঞাশ্ব চুরি গেল। কপিল মানে রুদ্র। ষাট হাজার পুত্র

জলাভাবে মারা গেলেন। অংশুমান জলধারাকে উদ্ধার করলেন। কপিল

মুনি অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। অংশুমানের ছেলে দিলীপও পরিকল্পনার

কাজ চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত দিলীপের ছেলে ভগীরথ জলের ধারা

সাগর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত জল পাওয়া গেল না।

জল খুঁজতে ভগীরথ গেলেন বিষ্ণুপাদ শৃঙ্গে-গোমুখীর পঁচিশ মাইল

উত্তর-পূর্বে। পেলেন বরফাবৃত ব্রহ্ম কমণ্ডলু বিন্দুসার হ্রদ।

বরফ কেটে সৃষ্টি করলেন গোমুখী... মহাদেবের জটা বেয়ে প্রাণময়ী

বসুধারা নেমে এল মর্তালোকে.....।“

এই ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক সত্যতার সম্পর্কে আমার প্রশ্ন করার

জ্ঞান নেই, তা হলেও আমার মনে কিছু সন্দেহ জাগে। যেমন,

১। এই ব্যাখ্যানুযায়ী রাজমহল পর্যন্ত সমুদ্রের বিস্তৃতির কথা

বলা হয়েছে যা পরে অগস্ত্য মুনি নিষ্কাশন করেন। অর্থাৎ তার

আগে সেখানে গাছ-পালা ছিল না। পরেও জলের অভাবে গাছ-পালা খুব

একটা বেশি পরিমাণে নিশ্চয় জন্মাতে পারেনি। সরগমের সময় থেকে

আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছর কেটেছে। আমরা রাজমহলের দক্ষিণে

কয়লার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানি, আর এও জানি যে ভূগর্ভে কয়লার

গঠন হতে প্রায় ৩০ কোটি বছর লাগে, আর কয়লার জন্যে লাগে প্রচুর

জঙ্গল। তা হলে সমুদ্র যদি থেকেও থাকে ওই অঞ্চলে তা হলে সে

অন্তত ৩০ কোটি বছরেরও আগে।

২। হিমালয় পর্বতমালার গঠন প্রায় সাত কোটি বছর আগে মোটামুটি

সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ এখনও পর্যন্ত স্থিতাবস্থায় আসেনি।

পর্বতমালা গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিমবাহগুলির গঠন ও তার

থেকে নদীগুলির উৎপত্তি হয়ে যাবার কথা। আর তার অনেক আগে থেকেই

টেথিস সাগর অবলুপ্ত হতে আরম্ভ করে।

আমার মনে হয়, অন্তত এই দুটি কারণের কষ্টি পাথরে পুরাণের উপরোক্ত

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রমাণিত হতে পারে না। তবে আগেই বলেছি,

আমার জ্ঞান এই বিষয়ে সীমিত, তাই আমার ধারণা, কেবল মাত্র ধারণাই।

সত্যি যদি কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হয়ে থাকে, আমার তা জানা নেই।

কোনও পাঠক যদি এই বিষয়ে আলোকপাত করেন, তা হলে আমার মতো অনেকেই

উপকৃত হবে।

পুরাণে একটা বিষয়ে কোনও

উল্লেখ নেই, কিন্তু সেই ঘটনা বর্তমানে বেশ প্রাধান্য পেতে

আরম্ভ করেছে তার সুদূর প্রসারী পরিণতির কারণে। পাঠকের নিশ্চয়

মনে পড়ছে গৌরিকুণ্ডের কথা? সেই কুণ্ডে ভাগীরথী প্রায় ১০/১২

মিটার উপর থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জল পড়ে নিচে এক শিব লিঙ্গের

মাথায়। প্রচুর পরিমাণে জল থাকার কারণে আমি অবশ্য সেই শিবলিঙ্গ

দেখতে পাইনি। বলা হয় এইখানেই মহাদেবের জটায় গঙ্গাদেবী বাঁধা

পড়ে যান। গল্প আছে যে এর কারণ হলো গঙ্গাদেবী মনে করেন যে মহাদেবকে

ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবেন নিজের উচ্ছলতা (শক্তি) দিয়ে। মহাদেব

গঙ্গাদেবীর মনের কথা আগে থেকেই বুঝতে পেরে জলধারা নিজের জটায়

আটকে রাখেন তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যে। অসুবিধায় পড়েন রাজা

ভগীরথ। তাঁকে আবার তপস্যায় বসতে হয়। পরের ঘটনা আগেই বর্ণনা

করেছি, তাই আবার না বলে মূল কথায় আসি। এই কুণ্ড আর তার পরে

বেশ কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত নদীর দুই পারের পাথরের গঠনের

সঙ্গে জটার মিল কল্পনা করা যায়। অনেকে মনে করেন যে সেই মিলের

কারণই জটায় বাঁধা পড়ার কাহিনির উদ্ভব।

সে যাই হোক, বলা হয় যে গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে অবতরণ কালেই শিবের

জটায় বাঁধা পড়া ইত্যাদি ঘটে ছিল। অর্থাৎ বলতে হয় গৌরিকুণ্ড

হল গঙ্গাদেবীর নদী রূপে পৃথিবীতে অবতরণের স্থল। তা হলে গোমুখ

বা গোমুখী আবার কেন? পুরাণের বক্তব্য কিন্তু গঙ্গাদেবীর স্বর্গ

থেকে মর্তে অবরোহণের কালেই মহাদেবের জটায় নামার কথা আছে। তাহলে

বলতে হয় যে গোমুখ, অর্থাৎ গঙ্গা বা ভাগীরথীর উৎস স্থল এবং

গৌরিকুণ্ড একই জায়গায় হবে।

আমার মনে হয় পৌরাণিক কালের অনেক আগে, যখন ভৌগোলিক নিয়মে গঙ্গা

বা ভাগীরথীর উদ্ভব হয় গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখের সামনেই পাথরের

স্তর তখন থেকেই কিছুটা নিচুতে ছিল বলে তীব্র বেগে বরফ গলিত

জলের স্রোতে সেই পাথর ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে জটার আকার ধরণ

করেছে। তুষার যুগ যতই শেষের দিকে আসছে, ক্রমশ হিমবাহের মুখ

ততই পিছিয়ে যাচ্ছে (recession of glacier)। আমরা জানি যে তুষার

যুগের সময় থেকেই উষ্ণায়ণ শুরু হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগে,

বিশেষ করে কিছু বছরের মধ্যে এই উষ্ণায়ণ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ

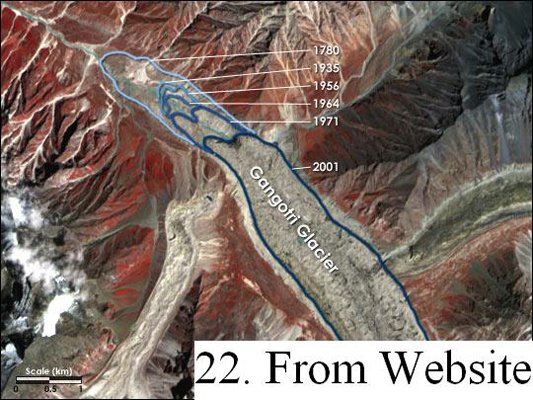

করেছে (চিত্র-২২)।

শঙ্করাচার্য, গঙ্গোত্রীর

গৌরিকুণ্ড থেকে গোমুখ প্রায় ১৮কিমি. দূরে পেয়েছিলেন। এখন ১৯কিমি.

থেকে কিছুটা আরও পিছিয়ে গেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ (অবশ্য

ইংরাজিতে একে হিমবাহের লেজ বা snout বলা হয় ) অর্থাৎ ভাগীরথীর

উৎস স্থল বা গোমুখ। পরে আবার একবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসবো।

ড.

শুভেন্দু প্রকাশ চক্রবর্তী

(চলবে)