আমাদের

দেখা গঙ্গোত্রী ও গোমুখ (৪)

(আগে যা প্রকাশিত

হয়েছে)

৪।

গোমুখের পথে চিরবাসায় পৌঁছানো

ওঃ, পাঠক মনে হয় অধৈর্য

হয়ে পড়েছেন, আমার এই তথ্য ও তত্ত্বকথা পড়তে পড়তে। তবে কি ব্যাপার

জানেন, আমার এই এক বদ স্বভাব, বেড়াতে গেলেই সেই স্থানের সম্পর্কে

বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব জানা চাই। যাই হোক আমরা যতই না চেষ্টা

করি সূর্যাস্তের আগেই হাঁটা পথে যাত্রা করতে, কিন্তু এতদিনেও

তা সম্ভব হলো না। আজও সূর্যাস্তের সময় তো দূরের কথা সকাল ৮টার

পরই সেবা সদন থেকে বেরোতে পারলাম। আগের দিন এক পথপ্রদর্শক

নিযুক্ত করেছিলাম, সে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে এক অন্য যাত্রীদল

নিয়ে চলে গেল।

বেশ কিছু জিনিস আমাদের

সঙ্গে রয়েছে, যেমন, কিছু উলের জামা আর এক প্রস্থ পোশাক। এগুলো

বিশেষ সময়ে কাজে লাগবে ভেবে সঙ্গে নিয়েছি। একটা একটু বড় ব্যাগে

সেগুলো ভরা হয়েছে। আমরা কেউই ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে পারবো না

পাহাড়ে। ভাগ করে নিলেও সকলকার পক্ষে সুবিধের হবে না। সিঁড়ির

আশপাশে অল্প সংখ্যক পোর্টার বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম।

ওরা আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে অনেক বেশি দর হাঁকতে লাগলো।

গাইডের দরও কম নয়। শেষে অনেক দরাদরি করে ওদের মধ্য থেকে একজন

পোর্টার আর একজন গাইড সঙ্গে নিলাম, যথাক্রমে মোট ৭৫০ ও ৫০০

টাকায় রফা করে। এর পর আমরা সিঁড়িতে উঠতে আরম্ভ করলাম ঠিক সকাল

৮:৪৫ মিনিটে। সিঁড়ির ধাপ বেশ উঁচু, এই সিঁড়িতে উঠতেই আমাদের

কষ্ট হতে লাগলো, ভয় পেলাম এর পর তাহলে কি হবে। শুনলাম মন্দিরে

আসার রাস্তার ধারে আর একটি পথ এই দিকে আসছে আর সেই পথেও প্রথমেই

সিঁড়ি আছে আর সেইগুলোর ধাপ আরও বেশি উচ্চতার। একটু দূরেই সেই

পথের সঙ্গে আমাদের পথ মিশে গেল। কিছু দূর এগোবার পর দেখতে

পেলাম বন বিভাগের চেকপোস্ট। এই অঞ্চল গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যানের

মধ্যে পড়ে তাই এখানে ঢোকার জন্যে জন প্রতি ৪০ টাকা করে প্রবেশ

মূল্য দিতে হলো এখানে।

প্রথম দিকে পথের ধারে অনেক গাছ রয়েছে, বেশ ছায়ার মধ্যে দিয়ে

হাঁটা। অল্প পরেই কিছু কিছু জায়গায় গাছ নেই, সেখানে বেশ গরম

হতে লাগলো। মেঘ হীন সুনীল আকাশ। ধুলা-হীন পরিবেশ, কাজেই রোদও

প্রচণ্ড প্রখর, ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও। মনে হতে লাগলো যে পাহাড়ে

উঁচুতে ওঠার জন্যে যা কষ্ট হচ্ছে তার চাইতে বেশি কষ্ট হচ্ছে

রোদের জন্যে। সেবা সদন থেকে বেরোবার সময় বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল

তাই গরম পোশাক পরেছিলাম আমরা। এবার সেগুলো একে একে খুলে ফেলে

পোর্টারের কাছে রাখা ব্যাগে ভরা হতে লাগলো। এখন হাল্কা হয়ে

আবার হাঁটা।

গঙ্গোত্রী মন্দির পরিসর

থেকে শিবলিঙ্গ তুষার কিরীট দেখা যায়। এখন আমরা প্রায় পূর্ব

দিকেই এগোচ্ছি, তাই এই রাস্তা থেকেও সেই তুষার কিরীট দেখা

যাচ্ছে কিছুটা ডান দিকে। তবে সামনে পাহাড়ের দেয়াল, তাই নিচের

অংশ দেখা যাচ্ছে না। হিমালয়ের যে সমস্ত বিভিন্ন তুষার শিখর

গুলো অপরূপ, শিবলিঙ্গ সেগুলোর মধ্যে অনন্য। আরও কয়েকটা তুষার

শীর্ষ দেখা যাচ্ছে, তবে সেগুলোর নাম আমার জানা নেই। পথপ্রদর্শকের

কাছে জানতে চাইলাম, তারও জানা নেই।

পাহাড়ের হাঁটার পথ হিসাবে এই পথ বেশ চওড়া, প্রায় তিন/চার মিটার।

খুব বেশি পাথর পড়ে নেই, তবে সমানে উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা

ভাগীরথীর বাম পার ধরে এগোচ্ছি। তাই আমাদের বামদিকে পাহাড় আর

ডান দিকে নদীর খাত। খাত এখানে বেশ চওড়া, তা প্রায় ৫০/৬০ মিটার

হবে, কিছু কিছু জায়গায় আরও বেশি। অবশ্য সম্পূর্ণ খাত জুড়ে

জল নেই। আমাদের পথ প্রায় নদীর তল থেকে ৩০/৩৫ মিটার উপর দিয়ে।

এক/দেড় কিলোমিটার হাঁটার পর দেখি অপর পারে একেবারে ভাগীরথীর

ধারার সমতলেই এক পাকা বাড়ি, কুঁড়ে ঘরের আকারে। কোনও সাধুর

আশ্রম হবে মনে হয়, তবে কোনও মানুষের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল

না। আরও কয়েক মিনিট হাঁটার পর, পিছন দিকে নিচে তাকিয়ে দেখি

নদীর পাশেই এক সুন্দর মন্দির । গাছের ফাঁক দিয়ে দেখার জন্যে

সুন্দরতা আরও বেড়ে গেছে। গাইড বললে যে এর নাম রাম-মন্দির,

নতুন তৈরি হয়েছে। পাশ দিয়েই, যদিও অনেকটা উপর দিয়ে হেঁটে আসার

সময় আমরা মন্দির দেখতে পাইনি।

গাইড আমার সঙ্গেই হাঁটছিল, আমার মনে হলো আমার স্ত্রী, ভারতীর

সাহায্যের দরকার হতে পারে, তাই ওর সঙ্গে হাঁটতে বলে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভারতীর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো। এর পর থেকে

সে সবসময় ভারতীর কাছা-কাছি থেকেছে আর অনেক সময় তাকে কঠিন জায়গায়

হাত ধরেও পার করে দিয়েছে। এই সুযোগে এই দুই যুবক, গাইড ও পোর্টার,

তাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলি। প্রথমে ওদের উপর আমার বেশ রাগ

হয়েছিল, বেশি টাকা দিতে আমাকে বাধ্য করেছিল বলে। পরবর্তী সময়

সে রাগ আর আমি পোষণ করে রাখেনি তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা, সহমর্মিতা

ও সহায়তার জন্যে। তখন আমার মনে হয়েছে যে তারা যা কষ্ট করে

তাতে এই কটা পয়সায় কি করে চলবে। এই পয়সাও তারা রোজগার করতে

পারে বছরে মাত্র পাঁচ কি ছয় মাস। বাকি সময় তাদের রোজগারের

সুযোগ কোথায়? আমাদের পোর্টার, বছর ত্রিশ বয়সের গিরীশ চন্দ্র

পাণ্ডে, বাকি সময় উত্তরকাশীর এক রেস্তোঁরায় বাসন মাজে। তার

শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা আমি অবশ্য জানতে চাইনি। পথপ্রদর্শক

যুবকটির বয়স আরও কম, ২২ বা ২৩ বছর হবে, নাম অমিত কুমার রাণা।

মৃদুভাষী ও শান্ত স্বভাবের। নিজে থেকে বুঝে ও বেশ কয়েক বার

ভারতীকে হাত ধরে অসুবিধাজনক আর কঠিন জায়গা পার করে দিয়েছে,

তাকে বলতে হয়নি।

দেখতে দেখতে দুপুর ১২টা

বাজল। শুনলাম আমরা মাত্র ৫কিমি. হেঁটেছি, আরও ৯কিমি. হাঁটলে

তবে রাত কাটানোর জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। প্রায় সওয়া তিন ঘন্টায়

এই ৫কিমি. এসেছি, মানে ঘন্টায় মাত্র দেড় কিলোমিটার! অত্যন্ত

ধীরে হাঁটা। এই গতিতে হাঁটলে এখনও ছয় ঘণ্টা লাগবে, অর্থাৎ

আলোর অভাব হবে শেষের দিকে। পরে তো গতি আরও কম হয়ে যাবার কথা।

আমার বেশ ভয় হলো, বিশেষ করে আমার কন্যা শুভ্রমালা যখন বললে,

”এতক্ষণে মাত্র ৫কিমি., তাতেই জীবন বেরিয়ে গেল?”

চিত্র-২৩:

প্রথম সাঁকো

যাক কি আর করা যায়, চেষ্টা

করতে লাগলাম হাঁটার গতি একটু বাড়াতে। কিছু পরে এক স্রোতস্বিনী

পার হলাম। এখন একে ৭/৮ মিটারের এক চওড়া নালা বলা যায় (চিত্র-২৩)।

তবে জলের পরিমাণ অনেকটাই, আর বাঁ দিকের পাহাড় থেকে খুব ঢালে

নেমে ডান দিকে বেশ কিছুটা নিচে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

স্বাভাবিক ভাবেই জলের স্রোত প্রচণ্ড। নালার দুই পাশে প্রচুর

সংখ্যক ছোট বড় বোল্ডর রয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে, তার থেকেই

প্রমাণ হয় যে সময় সময় এই নালা বেশ চওড়া, প্রায় ৩০/৪০ মিটারেরও

নদীর আকার নেয়। পার হলাম কি করে? নালার উপরে মই-এর মতো এক

সাঁকোর উপর দিয়ে। সাঁকোর কোনও দিকে ধরার ব্যবস্থা নেই। ৫০/৬০

সেমি. দূরত্বে পাশাপাশি দুটো চির গাছের কাণ্ড ফেলে রাখা আছে

আর তাদের মধ্যে সংযোগ রেখেছে প্রায় ৩০সেমি. অন্তর চিরেরই ৬/৭সেমি.

চওড়া তক্তা, যেগুলো কাণ্ডের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকানো। পাশাপাশি

দুজন মানুষ পার হতে পারবে না। ভারতী সাঁকোর উপরে একটু অস্বস্তি

পাচ্ছে দেখে অমিত ছুটে কায়দা করে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে পার করে

দিলো। আমার পার হতে ভয় হচ্ছিল তা নয় তবে মনে হচ্ছিল যে মাত্র

দুই/এক মিটার নিচের গর্জন রত জলের ধারা আমাকে বলছে, “আয় আমার

সঙ্গে চল, আমরা দুজনে নিচে ভাগীরথীর কোলে লাফিয়ে পড়ি।“ বাই-ফোকাল

চশমা যাদের, বিশেষ করা যারা নতুন সেই চশমা ব্যবহার করছে, তাদের

বেশ অসুবিধে হবে এই সাঁকো পার হতে। ভারতীর নালা পার হবার দৃশ্য

আমি ভিডিও করতে ভুলিনি।

এই জায়গায় আমাদের সঙ্গে

এক নতুন সহযাত্রী যোগ হলেন, বাঁকুড়ার মধ্যবয়সী শ্রীশঙ্কর বিশ্বাস।

ওনার আর আমাদের অবস্থা একই, আমরা হাঁটতে পারছি না। আমাদের

সাঁকো পার হবার সময় ওনার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, পরিচয় আদান

প্রদানের জন্যে। লক্ষ করেছিলাম যে ওনার দুই সঙ্গী ওনাকে ফেলে

বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। ব্যাপারটা শঙ্করবাবু লক্ষ করেননি।

অগত্যা উনি আমাদের সঙ্গেই হাঁটতে থাকলেন। একটা মুস্কিলের ব্যাপার

শঙ্করবাবু একটু পরেই বুঝতে পারলেন, জলের বোতল ও ওষুধের প্যাকেটও

ওনার সঙ্গীরা নিয়ে চলে গেছে। আমাদের তিন জনের কাছেই বেশি করে

জল ছিল, তাই আমরা ভাগাভাগি করে পান করতে পারলাম। হাঁটার কষ্ট

আর জলের প্রয়োজন পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের এক সঙ্গে

থাকতে বাধ্য করেছিল। একেবারে গঙ্গোত্রীতে ফেরার পরেই শঙ্করবাবু

তাঁর সঙ্গীদের দেখা পেয়েছিলেন। পাহাড়ে হাঁটার সময় নিজের সঙ্গীকে

ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করা যায় না, এই কথাটা

বলার জন্যেই আমি এই ঘটনার বর্ণনা করলাম। এটা যদি কেদারনাথ

বা অমরনাথের রাস্তায় হতো, যেখানে অনেক যাত্রী এক সময়ে যাত্রা

করে, সেখানে এই পরিস্থিতিতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না, তবে

ওষুধও নিয়ে চলে যাওয়া? কি আর বলবো।

চির বা পাইন গাছের কাণ্ড

বা ডালের ব্যবহার বিভিন্ন কাজে এখানে বা হিমালয়ের যে কোনও

জায়গায় খুবই প্রচলিত। কারণ স্বাভাবিক। প্রচুর পরিমাণে এই গাছ

এই সমস্ত অঞ্চলে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এই গাছের কাণ্ড সমতলের

শাল গাছের কাণ্ডের মতো সরল ও টেকসই। আশ্চর্যের কথা যে এখানেও

বেশ কয়েকটা শাল গাছ আমি দেখতে পেলাম। এক বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে

আমার আলাপ হলো এই পথে, তিনি বললেন যে বন বিভাগ থেকে এই বনে

শাল গাছ লাগানো হচ্ছে এবং এই পরিবেশেও এর বৃদ্ধি ভালই হচ্ছে।

গঙ্গোত্রী থেকে এগোনোর পর থেকেই কিছু কিছু ভূর্জ বা বার্চ

গাছ দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন জাতের পাইন তো অসংখ্য রয়েছেই। ভূর্জপত্রের

গাছের আকারের সঙ্গে বড় পেয়ারা গাছের সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে

পাতার আকারের। তবে দূর থেকেও এই গাছ চেনা যায় এর কাণ্ডের সাদা

রং থেকে। অনেকটা ছাল ওঠা ইউক্যালিপ্টাস গাছের কাণ্ডের রঙের

মতো। ইউক্যালিপ্টাসের কাণ্ডের ছাল ওঠে বিশেষ সময়ে আর ছাল ওঠা

কাণ্ড খুব মসৃণ হয়। ভূর্জপত্রের গাছের ছাল আলগা হয়ে যায় আর

টেনে তুলে না নিলে গাছের সঙ্গে লেগেই থাকে। বিশেষ সময় আছে

কি না ছাল ওঠার, তা অবশ্য জানি না। আর ছাল ছাড়া কাণ্ড তেমন

মসৃণ নয় এবং সাদার মধ্যে একটু লালের আভা দেখা যায়। অনেক কাল

আগে ভূর্জ পত্র মানে আমি ভাবতাম ভূর্জ গাছের পাতা। পরে জেনেছি

যে ভূর্জপত্র মানে এই নামের গাছের কাণ্ডের ছাল। এই পত্র এককালে

লেখার কাজে ব্যবহার হতো। এখনও মাদুলি, কোষ্ঠী ইত্যাদিতে এর

ব্যবহারের চল আছে।

ভাগীরথীর ধার দিয়েই সমানে চলেছি। কখনও জলের তলের কাছে আমরা

চলে আসছি, পরক্ষণেই বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠে যাচ্ছি। তবে জল

তল কখনোই ২৫/৩০ মিটারের কম দূরে হচ্ছে না। এখন অনেক স্থানেই

নদীর খাত বেশ চওড়া, অবশ্য জলের ধারার প্রস্থ একই রকম রয়েছে।

নদীর তলের হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে বেশ কিছু ছোট ছোট ঝর্ণার

উৎপত্তি হয়েছে। সেই সব স্থানে নদীর গুরুগম্ভীর গর্জন যেন শতগুণে

বেড়ে যাচ্ছে। আবার অনেক জায়গাতেই কিছুটা সমতল থাকার জন্যে

নদী ছোট সরোবরের আকার নিয়েছে, সেখানে জল আপাত স্থির মনে হচ্ছে,

তবে লক্ষ করলে বোঝা যায় জলের নিচের দিকে প্রচণ্ড স্রোতের উপস্থিতি।

পাহাড়ে পথ কখনও একটা

নিশ্চিত স্থানে থাকে না। প্রায়ই উপরের থেকে পাহাড়ের কিছু অংশ

ধসে পড়ে যায়, সঙ্গে মানুষের করা রাস্তা নিয়ে। মানুষ কিন্তু

দমে যায় না। সেই ধ্বংসাবশেষ না সরাতে পারলে, হয় আরও নিচে দিয়ে

আর নয় উপর দিয়ে নতুন পথ করে নেয়, যত দিন পর্যন্ত না প্রকৃতি

আবার তা ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক বছর ধরে বিশেষ বিশেষ এইরকম

পাহাড়ি রাস্তায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা

হচ্ছে। সিমেন্ট কংক্রিটের সাহায্যে ভঙ্গুর স্থান-গুলোয় রাস্তা

তৈরি করে এবং খাতের দিকে সিমেন্ট দিয়ে পাথরের দেয়াল গেঁথে

লোহার বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় প্রয়োজন মনে করলে পাহাড়ের

দিকেও ওইরকম দেয়াল গাঁথা হয়। সেই দেয়াল ও লোহার বেড়া এই পথেও

কিছু জায়গায় করা হয়েছে, আবার অনেক জায়গায় সেগুলো ভেঙ্গেও গেছে

দেখতে পেয়েছি। প্রকৃতি ও মানুষে এমন টানাটানি চিরকাল চলে আসছে।

এই দড়ি টানাটানির মাঝে পড়ে পাহাড়ি রাস্তা তার নিজস্য বৈশিষ্ট্য

তৈরি করে নিয়ছে। আর এই রকম রাস্তা দিয়ে হাঁটার ‘আনন্দ’ই হলো

পাহাড়ে হাঁটার বৈশিষ্ট্য (চিত্র-২৪)।

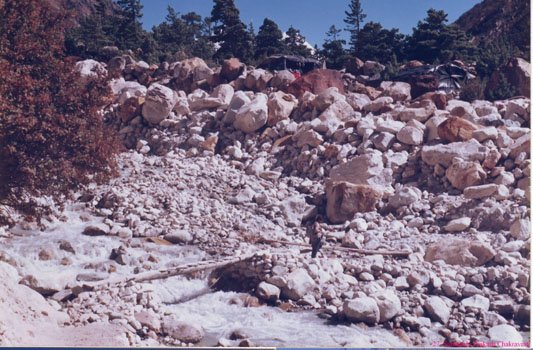

চিত্র-২৪:

চিরবাসার পথে

আমরা অক্টোবরের প্রথম

দিকে এই যাত্রা করছি। মেঘ হীন ঘন নীল আকাশ, শরতের পেঁজা তুলো

মেঘও বিশেষ নেই। ধস নামার সম্ভাবনা নেই বললেই হয় এখন। তবে

এই সময় যে বৃষ্টি হবে না পাহাড়ে, শপথ নিয়ে কেউ বলতে পারে না।

২০১০ সালেই এই অঞ্চলে সেপ্টেম্বর শেষে ও অক্টোবরে প্রচণ্ড

বৃষ্টি ও ধস নামে তাই চারধাম যাত্রা বেশ বিঘ্নিত হয়েছিল। এই

সময় বাঙ্গালি ও বিদেশি ছাড়া খুব বেশি যাত্রী এদিকে আসে না।

মে-জুন মাসে সারা ভারতের যাত্রীরা ভিড় করে। এই সময়ে সুনীল

আকাশ পাওয়া যায় প্রধানত, তবে আশপাশে বরফ থাকে না, কিন্তু মে-জুন

মাসে বরফের পরিমাণ অনেক থাকে। হাঁটা পথে সেই কারণে কিছুটা

অসুবিধা ভোগ করতে হয় বৃষ্টি না হলেও। তবে প্রকৃতির শোভা, আমার

মনে হয় বেশি উপভোগ করা যায় তখন।

কেদারনাথ ও যমুনোত্রী,

চার ধামের যেখানে এখনও হাঁটা পথ রয়েছে, পথের ধারে এক কিলোমিটার

এবং কিছু ক্ষেত্রে ৫০০ মিটার অন্তর দূরত্বের চিহ্ন দেওয়া আছে।

এই পথে তা নেই, অন্তত আমরা পায়নি। হঠাৎ দেখলাম লেখা রয়েছে,

‘গঙ্গোত্রী ৯কিমি।’ অর্থাৎ চিরবাসা আর ২কিমি. দূরে। তখন সময়

২টা। আনন্দ হলো, হাঁটার গতি অন্তত কিছুটা বাড়াতে পেরেছি বলে।

আরও দেড়/দুশো মিটার হাঁটার পরই দূরে সামনের দিকে ভাগীরথীর

খাত অনেকটা চওড়া মনে হচ্ছে, আর তার পিছনেই ঘন জঙ্গলের মতো

হয়ে থাকা লম্বা গাছ দেখা যাচ্ছে (চিত্র-২৫ ও ২৬)।

চিত্র-২৫:

চিরবাসা দেখা যাচ্ছে আর রাজকীয় ভঙ্গীমায় ভাগীরথী শীর্ষত্রয়

তার উপরে

চিত্র-২৬:

চিরবাসার কাছ থেকে

বুঝতে পারলাম ওই জায়গাটা

নিশ্চয় চিরবাসা আর আমরা চির গাছ দেখতে পাচ্ছি। একটু পরেই রাস্তা

কিছুটা আরও বাঁদিকে ঘুরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চিরবাসা আরও ডান

দিকে হয়ে গেল। এবার ভাগীরথীর বাঁ দিকেও তুষারাবৃত পাহাড় দেখতে

পাওয়া গেল। পাহাড়ের শীর্ষ বেশ চওড়া, তাই তাকে উপত্যকা বললেই

বোধ হয় ঠিক হয়। মানচিত্র দেখে পরে বুঝতে পারি যে ওটা ৬০০২

মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ‘থেলু’ পর্বত। আর দেখা গেল আমাদের সামনে

চিরের জঙ্গলের উপর দিয়ে সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা তিনটি কাছাকাছি

শীর্ষ ‘ভাগীরথী ১, ২ ও ৩।’ অপূর্ব, রাজসিক। এ ছাড়া আর কোনও

বিশেষণই এদের মানায় না। উচ্চতা যথাক্রমে ৬৮৫৬, ৬৫১২ ও ৬৪৫৪

মিটার। পাহাড়ের অনেক নিচ পর্যন্তই দেখা যাচ্ছে। অমিত বলল যে

এই পাহাড়গুলির ঠিক নিচেই আমাদের লক্ষ্য ‘গোমুখ।‘ সে আমাকে

সেই লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে বলল, তবে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।

দৃশ্য দেখে আমরা অভিভূত, বেশ কিছুক্ষণ ছবি তোলায় ব্যয় করলাম।

তার পর আবার হাঁটা।

চিত্র-২৭:

চিরবাসা ঢোকার মুখে সাঁকো

এই প্রথম আমাদের পথ ভাগীরথীর

ধারা থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। কিছুটা উতরাই পথে নেমে সামনেই

এক পাহাড়ি নদী পেলাম। বাঁ দিকের পাহাড় থেকে ভীষণ গর্জন ও ভয়ঙ্কর

স্রোত সহ প্রচণ্ড উচ্ছল নদী ডান দিকে বয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় ভাগীরথীর

সঙ্গে মিলনেচ্ছায়। সেই মিলনস্থল অবশ্য দেখা যাচ্ছে না এখান

থেকে। এর উচ্ছলতা ও জলের পরিমাণ দেখে একে আর নালা বলতে পারলাম

না। আগের স্রোতস্বিনী যতটা জায়গা নিয়ে ছিল, এ তার থেকে অনেক

বেশি জায়গা নিয়ে আছে (চিত্র-২৭)। তাই নদীর উপরে সাঁকোয় পৌঁছবার

আগে বেশ কিছুটা ছোট-বড় বোল্ডারের উপর দিয়ে হাঁটতে হলো। সাঁকোর

গঠন একই রকম, তবে দৈর্ঘ্যে বেশি, প্রায় ৯/১০ মিটার। পার হলাম।

ঘড়িতে তখন ৩:০৫। বোল্ডার জমা রাস্তা এবার কিছুটা উপরে উঠে

গেছে। এখনো অন্যান্যরা আসেনি। তাই সুবিধা মতো একটা বোল্ডারে

বসে পড়ে সামনের দৃশ্য দেখতে থাকলাম। পার করে আসা পথ অনেকটা

দেখা যায় এখান থেকে। ভাগীরথীর পথও বেশ কিছু দূর পর্যন্ত দেখা

যাচ্ছে। নদীর তলের অল্প উপরে বসে আমি। কয়েক জন যাত্রী ঘোড়া

চেপে ও পায়ে হেঁটে নদী পার হলো। এক যুবক, সামনের দিকে ঘোরানো

ব্যাক-স্ট্রাপে এক ঘুমন্ত শিশু নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। দূর

থেকে যুবককে বাঙালি বলে মনে হলো। বসে বসে সামনের সেই সমস্ত

দৃশ্যর ভিডিও তুলেছিলাম। মিনিট দশেক পর কন্যা সাঁকো পার হলো।

আগে লক্ষ করিনি, এবার দেখলাম গিরীশ শুভ্রমালার পাশ দিয়ে নদীর

অন্য পারে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীকে দেখতে পেলাম

ধীর পদক্ষেপে সাঁকোর দিকে নামছে। কিন্তু সাঁকোর উপরে পা না

দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আর অমিত তাড়াতাড়ি করে ওর সামনে চলে এসে

হাত ধরে সাঁকোর উপর দিয়ে ভারতীকে নিয়ে পার হতে লাগলো। ঠিক

পিছনে গিরীশ যেমন পাখি-মা তার শিশুকে আগলায়, ভারতীর পিছন থেকে

হাত দুটো ছড়িয়ে তেমন ভাবে এগোতে থাকলো, যদি কোনও ভাবে ভারতী

সাঁকো থেকে পড়ে যায়, শূন্যেই ওকে সামলে নেবে আরকি। এই অভূতপূর্ব

দৃশ্য আমি ভিডিও রেকর্ড করতে ভুলিনি।

আমি যে বোল্ডারের উপর বসে ছিলাম, তার কিছুটা উপরের দিকে পলিথিন

ছাওয়া এক টেন্ট দেখতে পেলাম। সামনে তার চা জলখাবারের ব্যবস্থা

আর পিছন দিকে দুই সারিতে ঢালাও কম্বল পাতা বিছানা করা রয়েছে,

যাত্রীদের রাত কাটানোর জায়গা। ভারতী বলল যে ওর মাথা ঘুরছে।

তাড়াতাড়ি করে টেন্টের ভিতর ঢুকে একটা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ড.

শুভেন্দু প্রকাশ চক্রবর্তী

(চলবে)