আমাদের

দেখা গঙ্গোত্রী ও গোমুখ (৬)

(আগে যা প্রকাশিত

হয়েছে)

৭।

গোমুখ

এখন পথের আশপাশ প্রায়

সম্পূর্ণ ঊষর, আর সেই পথ থেকে ভাগীরথীর ধারা বেশ কিছুটা

দূরে। তা হলেও জল-কল্লোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছোট মতো এক

গিলা পাহাড় পার হলাম। বাঁ দিকের পাহাড় এখন বেশি উঁচু নয়।

সেই পাহাড় আর আমাদের পথের মাঝে অনেক বোল্ডার। নদীর বিপরীত

পারেও পাহাড়ের শ্রেণী। তা হলেও সেগুলোর মাথার উপর দিয়ে শিবলিঙ্গ

দেখা যাচ্ছে (চিত্র-৩০)। তার সঙ্গে সময় সময় আমার অজানা আরও

কয়েকটা তুষার শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। গঙ্গোত্রী থেকে আমরা শিবলিঙ্গের

পূর্ব প্রান্ত দেখতে পাই তা একেবারে খাড়া দেয়াল। আর এই পথ

থেকে এর দক্ষিণ প্রান্ত দেখি এবং এই দেয়াল কিছুটা হেলানো।

চিত্র-৩০:

ভুজবাসা থেকে গোমুখের দিকে যেতে শিবলিঙ্গ শীর্ষ

প্রায় এক ঘণ্টা চলার

পর সকাল দশটা নাগাদ আমাদের ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিল। আমাদের

এবার অমিত নদীর তীরের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললও। মিনিট তিন/চারেক

হাঁটার পরই আমরা বুঝতে পারলাম কেন আমাদের ঘোড়া থেকে নামিয়ে

দিয়েছে। সামনের দিকে দৃষ্টি আটকে বিরাট বিরাট বোল্ডার ছড়িয়ে

আছে, পথ বলে কিছু নেই। কোনও বোল্ডার ডিঙ্গিয়ে, কোনও বোল্ডার

পাশ কাটিয়ে আবার কোনও বোল্ডারের উপর পা দিয়ে নিচে লাফিয়ে

নেমে বা পাশের আর একটা বোল্ডারে আর এক পা দিয়ে কিছুক্ষণ

চললাম। বোল্ডারের উপর পা দিতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে যে বোধ

হয় পা স্লিপ করে যাবে বা বোল্ডার তার মাথা ঝাঁকিয়ে, জানিনা

বোল্ডারের মাথা বলে কিছু আছে কি না, আমাকে ফেলে দেবে। যাই

হোক, তেমন কিছু হলো না। এমন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের

মধ্যেই হঠাৎ এক বিস্তীর্ণ বালুকাময় সমতল প্রান্তরে এসে পড়লাম।

ভেবে পেলাম না যে এই এমন বোল্ডারে ভরা জায়গায় এক বিরাট খেলার

মাঠ কি করে তৈরি হল। পার হলাম সেই মাঠ। আবার সেই বোল্ডার

ভরা পথ, আবার তেমন অদ্ভুত চলা। এরই মধ্যে দেখি সুজিত আর

লক্ষ্মীদা গোমুখ দর্শন করে ফিরে আসছে। সুজিত আমাকে সাবধান

করে দিল যে আমি যেন তার বৌদিকে গোমুখে ভাগীরথীর জলে স্নান

করতে না দিই। ভারতীর ওইখানে স্নানের ইচ্ছার কথা ওর জানা

ছিল।

মনে হল এই রকম অদ্ভুত

চলা যেন অন্তহীন। তবে ঘড়ি জানাচ্ছে যে মাত্র মিনিট বিশেক

হয়েছে। শেষে বোল্ডার বিহীন এক জায়গায় পৌঁছলাম। সামনেই তখন

ভাগীরথী, আমরা একেবারে নদীর তলেই দাঁড়িয়ে। বেশ কিছুক্ষণ

আগে থেকেই অবশ্য নদীর উপস্থিতি যে কাছাকাছি তা বুঝতে পারছিলাম

গর্জনের কারণে। মাথা তুলে দেখলে হয়ত বা নদী দেখতেও পেতাম।

কিন্তু পথ দেখতেই এত ব্যস্ত ছিলাম যে পায়ের দিকে দৃষ্টি

ছাড়া অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার সাহস হয়নি। এতক্ষণে সেই লাফিয়ে,

পাশ কাটিয়ে, বেঁকে-চুরে চলা থেকে বিরতি পেয়ে কিছুটা স্বস্তি

পেলাম আর তার সঙ্গে সামনেই ভাগীরথীর দর্শন লাভ করে মন প্রফুল্ল

হলো আর দৃষ্টি গেল আমার বাঁ দিকে। “কি দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও

ভুলিব না।” দেখলাম প্রায় ৫০/৬০ মিটার দূরে আমাদের লক্ষ্য

গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ ও তার সঙ্গে ভাগীরথী বা গঙ্গার উৎস

মুখ, গোমুখ। বরফের দেয়াল আর তার নিচে কিছুটা বাঁ দিকে প্রায়

অর্ধচন্দ্রাকার গহ্বর। সেখান দিয়ে কল-কল ধ্বনি সহ নৃত্যরতা

সদ্য মুক্তি প্রাপ্তা বা সদ্য প্রসূতা তুষার বিগলিত ধারা

ভাগীরথী, মর্ত ভূমিতে আগমন করছেন (চিত্র-৩১,৩২, ৩২a)। এ

সত্যই যে কোনও কবির কাব্য সৃষ্টির ক্যাটালিস্ট। শঙ্কারাচার্য

সম্ভবত এই দৃশ্য দেখার আগেই গঙ্গার তরঙ্গ-লহরী দেখে তাঁর

সেই বিখ্যাত, এখনও ভক্ত জনের মুখে মুখে “দেবী সুরেশ্বরি

ভগবতী গঙ্গে .....” ঘোরে, সেই গঙ্গা স্তব রচনা করেছিলেন।

এই দৃশ্য দেখে কি বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন জানি না। কালিদাস

যদি এখানে আসতেন, ভাবতে পারি না যে তিনি কোন কাব্য সৃষ্টি

করতে পারতেন। আর রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ আসলে?

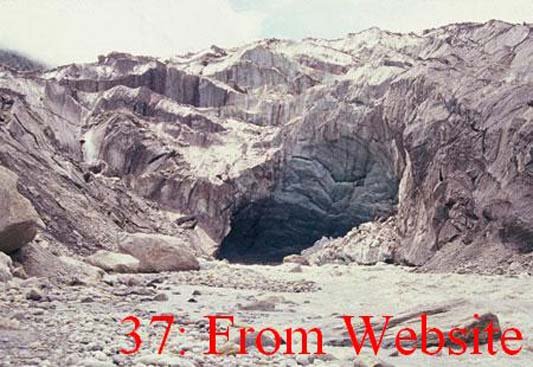

চিত্র-৩১:

গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ। বাঁ দিকে গোমুখ। উপরের দিকে হিমবাহের

অংশ খসে গেছে। সামনের দেয়ালও হেলে আছে

চিত্র-৩২:

২০০৭ সালের জুন মাসের গোমুখ ছবিঃ

অজয় মান্না

চিত্র-৩৩ক:

২০১০ সালের জুন মাসে গোমুখ ছবিঃ

তুষার বুচ

এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে আমি আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের

কথা সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিলাম। জানি না কতক্ষণ

পরে আমি আমার উপস্থিত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলাম। সঙ্গে

সঙ্গে আমি আমার স্ত্রী ও কন্যার জন্যে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরালাম।

মালাকে ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম কয়েক মিটার

দূর থেকে। আর দেখি ভারতী তার ঈপ্সিত স্নান সাঙ্গ করে পাথরের

উপর ভিজা কাপড় শুকাতে দিচ্ছে। আমার খুব আশ্চর্য লাগলো যে

ও আমার থেকে এতটা আগে কি করে এখানে পৌঁছাতে পারলো যে আমার

অলক্ষ্যে স্নান পর্যন্ত সারা হয়ে গেল? গত কাল যার হাঁটতে

কষ্ট হচ্ছিল, আজকে সে কোন বলে বলিয়ান হয়ে এই বোল্ডার ভরা

জায়গা এত তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে আসতে পারলো। পরে জেনেছিলাম

যে ও আমাদের মালবাহক, গিরীশকে বলেছিল যে ওকে সে যেন তাড়াতাড়ি

ভাগীরথীর ধারে নিয়ে যায় যাতে ও তার স্বামীর আগেই ওখানে পৌঁছে

স্নান সেরে নিতে পারে, কেননা ওর স্বামী ওকে স্নান করতে বাধা

দেবে। স্নান করার পর সদ্য নিঃসৃত ভাগীরথীর ধারার পাশেই পূজার

উদ্দেশ্যে কিছুটা সমতল জায়গা দেখে বসে পড়লো। পূজার যাবতীয়

উপকরণ একেবারে বাড়ি থেকেই সঙ্গে করে এনেছিলো। গিরীশের সহায়তায়

আসার পথে কিছু নাম না জানা ফুলও জোগাড় করেছিলো পূজার জন্যে।

সেই বরফের মধ্যে গুহার

দিকে আমার আরও কিছুটা এগোবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু অমিত

মানা করাতে আমার সেই ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। প্রসঙ্গত বলি যে

২০০৯ সালে যখন থেকে গোমুখ যাত্রার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

চালু হয়েছে, আমরা যেখান পর্যন্ত এসেছি সেখান পর্যন্ত আসাও

নিয়ম বহির্ভূত। কিছু আগে আমি যে বোল্ডার ভরা পথের মাঝে বেশ

বড় ফাঁকা মাঠের কথা বলেছিলাম, সেইখানেই বেড়া দেওয়া হয়েছে

এবং যাত্রীদের আর এগোতে মানা করা হছে। আমার এক পরিচিত গত

বছর, ২০১০ সালে উত্তরকাশীর D.F.O., গঙ্গোত্রী ন্যাশানাল

পার্কের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে গোমুখ গিয়েছিলেন জুন মাসে।

তাঁর বক্তব্য যে মানা করা সত্যেও কিছু যাত্রী এগিয়ে তো বটেই

একেবারে গোমুখের কাছেও চলে যায়। অবশ্য গত অক্টোবরে আবার

গুহার কাছ পর্যন্ত যেতে দিয়েছে বলে আমি শুনেছি। অমিত কেন

আমাকে গুহার কাছে যেতে বাধা দিয়েছিল তার কারণ সম্পর্কে কিছু

বলি। বরফ-গুহার ছাদ থেকে বরফের ছোট-বড় চাঁই প্রায়ই খসে নিচে

পড়ে। পাশের দেয়াল থেকেও বরফ খসে পড়া কিছু মাত্র বিচিত্র

নয়। তাই সেই গুহার মধ্যে তো বটেই, কাছাকাছি যাওয়াও খুবই

বিপজ্জনক। আমার ভাই ও তার দুই বন্ধুর ১৯৯০ সালে ওখানে যাবার

কথা বলেছি। ওরা গুহার মধ্যে দুই/তিন মিটার দূর পর্যন্ত গিয়েই

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে, ভিতরে ছোট-বড় স্ল্যাবের আকারে পাথর

ও বরফের চাঙ্গড় পড়ে থাকতে দেখে। যে স্ল্যাবের উপরে গিয়ে

ফিরে এসে ছিল, ওরা বেরিয়ে আসার পর মুহূর্তে সেটার উপর গুহার

ছাদ থেকে একটা বিরাট আকারের বরফের চাঁঙড় ভেঙ্গে পড়ে। আমার

এক পরিচিত ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন যে ১৯৯৬ সালে ওনারা গোমুখে

গিয়েছিলেন। উনি শুনেছিলেন যে তার আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৫-এ

তিন/চার জন বাঙালি যুবক গুহার মধ্যে বরফের চাঁই পড়ে একেবারে

অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি দূর থেকে হ্যান্ডিক্যামে বিশেষ জুম

লেন্স লাগিয়ে বরফ পড়তে না দেখলেও নিচে অনেক বরফের চাঁই পড়ে

থাকতে দেখেছিলাম, যা নিশ্চয়

গুহার ছাদ থেকেই পড়েছিল। আমার দেখা গোমুখ সম্পর্কে এবার

আরও কিছু বর্ণনা করি।

গঙ্গোত্রী হিমবাহর অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৮৯২মি.

থেকে প্রায় ৭০০০মি. পর্যন্ত উচ্চে। প্রায় ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে

আর ০.৫ থেকে ১.৫কিমি. প্রস্থে। গভীরতা প্রায় ১৫ মিটার, হিমবাহের

মুখের কাছে। ভূগোলে একে অবশ্য ‘লেজ’ বা Snout বলা হয়। এই

মুখ বা লেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে। মুখের আকার

প্রায় ১৩/১৪ মিটার উঁচু বরফের দেয়াল। গুহা সহ দেয়াল প্রায়

৩০ মিটার প্রস্থে। তবে গুহার অংশ বাদ দিয়ে দেয়াল ভূমির সঙ্গে

একেবারে লম্ব ভাবে নেই. সামনের দিকে কিছুটা হেলে আছে। দেয়াল

এখানে অবশ্য মসৃণ নয়। দেয়ালের উপরের অংশ ভেঙ্গে নিচে পড়ে

গাছে, হয়তো তার পিছনের বরফের চাপ সহ্য করতে না পেরে আর এখন

কিছুটা উষ্ণতার বৃদ্ধিও হয়েছে বলে বরফ গলেও যাচ্ছে। সরল

রেখা বরাবর কিন্তু দেয়াল ভাঙ্গেনি, করাতের দাঁতের মত ভেঙ্গেছে।

দাঁত গুলো সবই অবশ্য বরফ। দেয়ালের নিচের অংশও কিছুটা হেলে

গেছে, এখনই হয়তো ভেঙ্গে পড়বে। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ভেঙ্গে

পড়েনি অবশ্য। এই দেয়ালে, আগেই বলেছি কিছুটা বাঁ দিকে এক

গুহা, আর সেই গুহাই ভাগীরথীর উৎস-মুখ, বা গোমুখ। শুনেছি

আগে নাকি দেয়ালের মাঝামাঝিই এই গুহা বা গোমুখ ছিল। উত্তরকাশীর

ভূমিকম্পের পর এই গুহার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায়

১৫ মিটার ব্যাসার্ধের অর্ধচন্দ্রাকার গুহা। বরফের চাপের

কারণে যে কোনও হিমবাহর নিচে বরফের তরলীকরণ হয় এবং তরলীভূত

বরফ, অর্থাৎ বরফ গলা জল বাইরে বেরিয়ে আসে। ভাগীরথীর উৎস

প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে এমন ভাবেই হয়েছে। অনেকে গুহার নিচে

থেকেও প্রস্রবণের মতো জল বেরোতে দেখেছেন। হতেই পারে যে বরফ-স্তর

ভূমি-তল থেকে নিচেও আছে। সেই নিচের স্তর থেকে তরলীভূত বরফ-জল

বাইরে বেরিয়ে আসার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা নেই। পাঠকের

মনে হতে পারে ভাগীরথীর সমস্ত জল-ধারা এই গুহা-মুখ থেকেই

বেরোচ্ছে। তা কখনই নয়। আসলে কোনও নদী, বিশেষ করে বড় নদীর

কখনই একটিমাত্র উৎস হতে পারে না। ভাগীরথী বা গঙ্গার ক্ষেত্রেও

তাই। মন্দাকিনী ও অলকনন্দা, মোটামুটিভাবে একই, অর্থাৎ গঙ্গোত্রী

হিমবাহের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিঃসৃত হয়ে, এবং আরও অনেক নদীর

জলধারা সংগ্রহ করে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে গঙ্গা নদীকে সমৃদ্ধ

করেছে।

কেন এই বরফ-গুহা, গোমুখ

নামে প্রসিদ্ধ? গাভির মুখের সঙ্গে কি এর মিল আছে? অনেকে

কল্পনা করেন যে হিমবাহের দুই পাশের পাহাড় যেন গাভির দুই

সিং, আর গুহা-গহবর, গাভির মুখ-বিবর। আমি সেই কাল্পনিক ছবির

সঙ্গে আমার সামনে উপস্থিত প্রাকৃতিক ছবির মিল খোঁজার চেষ্টা

করে বিফল হলাম। তার প্রধান কারণ হিমবাহের দুই দিকের পাহাড়ই

হিমবাহের উচ্চতার থেকে খুব একটা বেশি নয়, বিশেষ করে হিমবাহের

ডান দিকে। তাই সিং-এর সঙ্গে মেলাবার কোনও প্রাকৃতিক আকৃতি

আমি পেলাম না। উত্তরকাশীর ভূমিকম্পের আগে এই দুই পাহাড়ের

আকারের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় নেই তাই তখনকার অবস্থার কথা

আমি বলতে পারব না। আমার মনে পড়ল যে রাজস্থানের আবু-পর্বতের

খুবই কাছে অনেক নিচে এক প্রস্রবণ দেখেছিলাম, তার মুখটিও

গোমুখ নামে পরিচিত। গুপ্তকাশীতেও মন্দির চত্বরে স্থিত প্রস্রবণের

মুখকে, গোমুখ বলা হয়। এমন আরও ‘গোমুখ’ থাকতে পারে। তবে এই

দুটি ক্ষেত্রেই প্রস্রবণের মুখে পিতলের ‘Spout’ লাগানো আছে,

যার জল বেরোবার জায়গাটা গাভির মুখের আকারে গঠিত। এই বার

আমি অন্যদের লেখার সাহায্য নিচ্ছি, এই প্রশ্নের উত্তরের

খোঁজে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (“গঙ্গাবতরণ,” প্রথম ‘মিত্র-ঘোষ’

সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৪, পৃ-২৯) লিখেছেন,

“নামকরণের কারণ খুঁজি। গাভীর মুখ, --হয়ত কবি-চিত্তের কল্পনার

কথা। তবু মনে হয়, সামনের দুইটি বরফের চুড়ার সঙ্গে গরুর শিঙ-এর

সাদৃশ্য এবং বরফের বিরাট গুহাটি মুখবিবর মাত্র। আবার মনে

হয়, গো অর্থে পৃথিবীও তো হয়। পৃথিবীর এই তুষার-বিবরই তো

এ নদীর উৎস-মুখ—তা-ই বুঝিবা গো-মুখ।“

যে শঙ্কু মহারাজ (“বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা”, মিত্র ও

ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০০৭৩, সপ্তদশ মুদ্রণ,

বৈশাখ ১৪০৯, পৃ-১৬৫) তাঁর ভ্রমণ কাহিনিকে কল্পনার মিশ্রণ

দিয়ে উপন্যাসে পরিণত করেছেন, তিনি কিন্তু এই হিমবাহ ও গোমুখের

বর্ণনা অত্যন্ত কম কথায় ও সরল ভাবে করেছেন,

“সামনে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। আপাতদৃষ্টিতে প্রকাণ্ড একটা পাথর

ও মাটি মেশান বরফের দেয়াল। দুই পাহাড়ের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে।“

পরের ছত্রেই আবার লিখছেন,

“হিমবাহ-নিঃসৃত জলধারা ঐ গুহামুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে গঙ্গারূপে।”

দেখা যাচ্ছে যে শঙ্কু

মহারাজ, হিমবাহ আর হিমবাহের মুখ বা স্নাউটের মধ্যে পার্থক্য

করেননি। আমরা জানি যে বরফের দেয়াল আসলে হিমবাহের মুখ। এই

মুখ থেকে ভাগীরথীর বা গঙ্গার আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে আগেই আমরা

বিচার করেছি। শঙ্কু মহারাজের হিমবাহ সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য,

‘প্রকাণ্ড একটা পাথর ও মাটি মেশান বরফের দেয়াল’-এর যথার্থতা

সম্পর্কে খুব সহজেই বলা যায়। স্কুলের ভূগোল পাঠ্য বইয়েই

লেখা আছে যে হিমবাহ মানে বরফের নদী। সাধারণ নদীর মতো এরও

গতি আছে তবে তা খুবই মন্থর। তাই যে দিকে নদী অর্থাৎ বরফ

এগোয়, সঙ্গে নিয়ে চলে পাথর, মাটি ইত্যাদি। হিমবাহের সামনে

সেই ভগ্নস্তূপ বা জঞ্জাল (debris, rubbish) তাই সব সময়েই

থাকে। তবে Snout এগিয়ে যেতে পারে না, কারণ সেখানে সাধারণ

ভাবে উষ্ণতা perennial বরফ থাকার থেকে অধিকতর থাকে। Snout-কে

তাই শঙ্কু মহারাজ বরফের সঙ্গে পাথর ও মাটির দেয়াল বলেছেন।

বিভিন্ন লেখায়, আর

কয়েক জন গোমুখ দেখে আসা মানুষের কাছে শুনে মনে হয়েছে যে

গোমুখের আয়তন সবসময় এক থাকে না, পরিবর্তিত হয় (চিত্র- ৩২,

৩২a, ৩৬, ৩৭) । সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। আমার তোলা ভিডিও

ছবি দেখে সেই পরিচিত ভদ্রলোক যাঁর কাছে গুহার মধ্যে দুর্ঘটনার

কথা শুনেছিলাম, তিনি বলেন যে তাঁর দেখা গুহা আমার দেখা গুহা

থেকে অনেক ছোট ছিল। অক্টোবর মাসের গুহার আয়তন থেকে মে-জুন

মাসের গুহার আয়তন কম থাকা স্বাভাবিক, কেননা মে মাসের পর

থেকে বরফ গলে যাবার পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। তবে উমাপ্রসাদবাবুর

(পূর্বোক্ত বই, পৃ-২৯) দেখা গুহার যে আয়তনের কথা বলেছেন,

তেমন বড় গুহার চেহারা হওয়া বেশ অস্বাভাবিক। উনি লিখেছেন,

“বরফের প্রকাণ্ড গুহা। তিন-চারশ ফুট উঁচু, শতখানেক ফুট চওড়া।”

হিমবাহের মধ্যে গুহা, তা কোনও সময়েই হিমবাহের থেকে বেশি

উচ্চতা বিশিষ্ট বা অধিকতর দৈর্ঘ্যের হতেই পারে না। গঙ্গোত্রী

হিমবাহের উচ্চতা বা গভীরতা তার ‘মুখের’ জায়গায় কোনও সময়েই

৩০ মিটারের (প্রায় ১০০ ফিট) বেশি নয়। তিন-চারশ ফিট, অর্থাৎ

প্রায় ১০০-১৩০ মিটার? অসম্ভব। যদিও আমি প্রায় ৫০/৬০ মিটার

দূর থেকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল এ প্রায় ১৩/১৪মি. (প্রায়

৪০/৪৫ ফিট) ব্যাসার্ধের মোটামুটি অর্ধচন্দ্রাকার গুহা।

এই সুযোগে আমি আমার

এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের জানাই। গুহার এবং গুহার

ভিতরের ছবি আমার স্টিল ক্যামেরায় (তখন আমার কাছে ডিজিটাল

স্টিল ক্যামেরা ছিল না) বেশি জুম করে নেবার ইচ্ছায় পিঠের

ব্যাগ থেকে টেলিফটো লেন্স বের করতে গিয়ে দেখি যে সেখানে

সেই লেন্স নেই। আশ্চর্য, ভুজবাসাতেও সেই লেন্স আমি ব্যবহার

করেছি উড়ন্ত পাহাড়ি ময়নার ঝাঁক ভাল করে দেখবার জন্যে, তা

হলে কি আমি সেখানেই সেই লেন্স ব্যাগে না ভরে বাইরে রেখে

ঘোড়ায় চেপে চলে এসেছি? কি হবে? তাহলে তো লেন্স গেল? অমিত

আর গিরীশ বললে, “অগর আপ ওয়াঁহা রখে হৈ তো আপকো ওয়াপাস মিল

যায়গা। ইয়হাঁ কোই চিজ খো নহি যাতা।“ আহা, তাই যেন সত্য হয়,

তবে মনে মনে আমি নিশ্চিত লেন্সের মালিক বদলের ব্যাপারে।

এর পর পরে সময় মতো হবে।

একটা বিষয়ে আমি বেশ

দ্বিধায় বা দ্বন্দ্বে পড়লাম। আমার সামনে দিয়ে ভাগীরথীর জল-ধারা

তীব্র বেগে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ধাবমানা। হঠাৎ হঠাৎ ভূমিতলের

পরিবর্তন না থাকার কারণে যেমন সাধারণত পাহাড়ি নদীতে ছোট

ছোট ঝর্ণার উৎপত্তি হয় তা এখানে নেই। নদীর গর্ভেও বেশি সংখ্যক

বড় বড় পাথর পড়ে নেই। তাই জলস্রোতের পথে বাধা তেমন ভাবে হচ্ছে

না। প্রবাহমান জলের পরিমাণও প্রচুর নয়। এই পরিস্থিতিতেও

জলধারার প্রবাহের সময় কেন প্রচণ্ড কর্ণবিদারী শব্দের উদ্ভব

হচ্ছে? আমার ধারণা হলো যে এ নিশ্চয় ‘ডাক্ট এফেক্ট’-এর (Duct

effect) মতো কোনও কারণে। নদীর দুই তীরের কাছা কাছি খুব একটা

না হলেও মোটামুটি উঁচু পাহাড়ের মাঝে প্রায় বদ্ধ নলের উদ্ভব

হয়েছে, যার এক প্রান্তে হিমবাহের দেয়াল ও গুহা। তাই প্রায়

সমস্ত শব্দই পাহাড়ের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে সেই প্রাকৃতিক

নলের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে, আর ধূলিকণা শূন্য বাতাসে কিছু

মাত্র ক্ষয়-প্রাপ্ত হচ্ছে না। তাই এই ভয়ঙ্কর গর্জন।

আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ হিমবাহ, যার থেকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ

নদী প্রণালীর জন্ম, যে নদী প্রণালী পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ

মানবগোষ্ঠীকে পুষ্ট করে, তার সামনে এসে তার বর্তমান অবস্থার

কথা বিচার না করলে সেই মানবগোষ্ঠীর প্রতি ঘোর অপরাধ করা

হবে। হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছেন, আমি পৃথিবীর বর্তমান উষ্ণায়ণের

কারণে বিশেষ করে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গলন ও পশ্চাদপসরণের

সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই।

প্রধান বক্তব্যের আগে এই হিমবাহ সম্পর্কে দু-চার কথা বলি।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের সম্পর্কে কিছু কথা আগেই বলা হয়েছে। তা

ছাড়া জানার মতো কথা হলো যে যেমন বড় নদীর সঙ্গে উপনদী থাকে

এই ‘হিম-নদী’-র রক্তবর্ণ (১৫.৯কিমি.), চতুরঙ্গী (২২.৪৫কিমি.)

আর কীর্তি (১১.০৫কিমি.) হলো তিনটি ‘উপ হিম-নদী।’ এই হিমবাহগুলির

কথা আমি এক বিশেষ কারণে বললাম। রক্তবর্ণ হিমবাহ গঙ্গোত্রী

হিমবাহের উত্তর দিক থেকে প্রথম এসে মিশেছে গোমুখের বেশ কাছেই।

রক্তবর্ণ হিমবাহের কথা বলতে গিয়ে উমাপ্রসাদবাবু (উপরোক্ত

বি, পৃ-৫৩) বলেছেন যে “নাম না থাকলে, এই নামই দিতাম—“ এর

রং দেখে। গোমুখের গুহার মধ্যে আর গঙ্গোত্রী হিমবাহের দেয়ালের

গায়ে লাল রঙের রেখা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। ভিডিও ছবিতেও সেই

রং বোঝা যায়। আমার তাই মনে হয়েছিল যে এই লাল রং দুই হিমবাহের

মিলনের প্রমাণ। চতুরঙ্গীর আবার নাকি চার রকম রং আছে, সাদা,

লাল, নীল ও হলুদ।

এই কাহিনির প্রথম দিকেই

আমি বলেছি যে সম্ভবত গোমুখ, অর্থাৎ গঙ্গা বা ভাগীরথীর উৎপত্তির

স্থান গঙ্গোত্রীর গৌরিকুণ্ডেই ছিল। তার মানে কালক্রমে হিমবাহের

মুখ ক্রমশ পূর্ব দিকে পিছিয়ে গেছে। উমাপ্রসাদবাবু এই তত্ত্ব

সম্পর্কে কিছু সম্ভাব্য তথ্যও উপস্থিত করেছেন (পূর্বোক্ত

বই, পৃ-৪৮), যেমন,

“বিশেষজ্ঞরা বলেন, গঙ্গোত্রীর ঐ হিমবাহ এককালে বিস্তীর্ণ

ছিল গঙ্গোত্রীর তীর্থক্ষেত্র পর্যন্ত, --যেখানে এখন গঙ্গাদেবীর

মন্দির।.....গঙ্গোত্রীতে নদীর বুকে ও আশপাশের পাথরের আকৃতি

তারই সাক্ষ্য দেয়।"

হিমবাহের এই মুখ পেছিয়ে যাওয়া তাহলে প্রাচীন কাল থেকেই,

অর্থাৎ হিমবাহের গঠনের সময় থেকেই হয়ে আসছে। তবে হিমবাহের

জন্ম থেকে এত লক্ষ বছরে হিমবাহ ও তৎসঙ্গে গুহামুখ পেছিয়েছে

মাত্র ১৭/১৮ কিলোমিটার। গত শ’তিনেক বছরের মধ্যে, যখন থেকে

পরিমাপ রাখা হচ্ছে তখন থেকে পেছিয়েছে প্রায় সম্ভবত ২/৩ কিলোমিটার

আর বিংশ শতাব্দীর শেষ ২০/৩০ বছরেই প্রায় ১ কিলোমিটার। অর্থাৎ

উষ্ণায়ণের হার ইদানীং প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র-২২)।

ফলস্বরূপ এর থেকে উদ্ভূত নদীর এবং আমাদের কি হবে আশঙ্কা

করে আমরা ভীত। এখন যে কোনও মানুষ জানেন যে এ হলো পরিবেশের

উপর মানুষের ধ্বংসাত্মক হস্তক্ষেপের ফল। এই হস্তক্ষেপের

পরিমাণ কিছুটা কমাবার জন্যে স্থানীয় ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই এলাকা অনেক কাল আগে থেকেই “গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যান”-এর

অন্তর্গত ছিল। কিন্তু যে কোনও জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করতে

গেলে যে সমস্ত নিয়মাদি মেনে চলতে হয় তা এখানে প্রয়োগ করা

হতো না, কেবল মাত্র কিছু প্রবেশ মূল্য দেওয়া ছাড়া। তা ছাড়া

জাতীয় উদ্যানের মধ্যে রাতে থাকার কোনও ব্যবস্থা নিয়ম মাফিক

করা হতো না। আমায় অবশ্য চিরবাসার টেন্টের মালিক, আলম রাণা,

টেন্ট করার জন্যে সরকারকে টাকা দেবার কথা বলেছিল। পরে আমার

মনে হয়েছে যে সেই ব্যাপার বোধহয় নিয়মানুসারে ছিল না। যাই

হোক এখন উদ্যান কর্তৃপক্ষ কিছু remedial ব্যবস্থা নিয়েছেন।

যেমন, দিন প্রতি গোমুখের যাত্রীর সংখ্যা ১৫০-এ বেঁধে দেওয়া,

ওই রাস্তায় ঘোড়ার ব্যবহারে বাধা, হাঁটা পথের ধারে যাত্রীদের

থাকার ও খাবারের দোকানের সাময়িক ব্যবস্থা বন্ধ করা, পথে

পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করা, ইত্যাদি। এখন গোমুখ যেতে হলে

আগাম উত্তরকাশীস্থিত D.F.O.-র কাছ থেকে প্রবেশ মূল্য, গোমুখ

যাবার নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করে এবং প্রবেশকারীর ID Card-এর

ফটোকপি দিয়ে অনুমতি প্ত্র নিতে হবে। তবে সারা পৃথিবীতে যদি

পরিবেশের উপর ধ্বংসাত্মক হস্তক্ষেপ বন্ধ না হয়, এই স্থানীয়

ব্যবস্থা বিশেষ কাজের হবে কি না, সন্দেহ হয়।

এবার আবার আমি গোমুখের

সামনে ফিরে আসি। ভাগীরথীর তীরে তীব্র বেগে হিমেল বাতাস বইছে।

নির্মল সুনীল আকাশে সূর্য প্রায় মধ্য গগণে। অদ্ভুত ব্যাপার,

ঠাণ্ডা বাতাস কিন্তু রোদের তেজ কম নয়। তাই বড় বোল্ডারের

ছায়ায় গেলে বেশ ঠাণ্ডা আর রোদে বেশ গরম, উষ্ণতার পার্থক্য

ভালই। ভাগীরথীর ধারার উপরে একটা পাথরে বসে আছেন শঙ্করবাবু।

দেখে মনে হয় যেন ধ্যানরত। মালা এক টুকরো বরফ হাতে সুন্দর

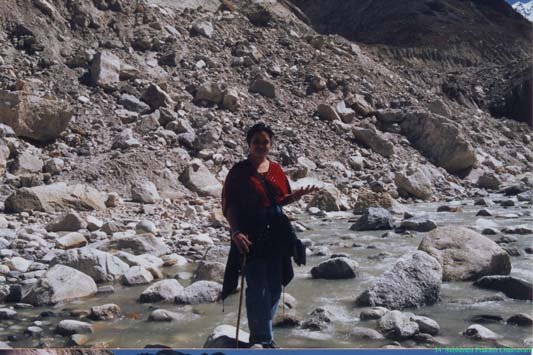

এক pose নিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় তার ছবি তুলতে বলল (চিত্র-৩৪)।

চিত্র-৩৪:

গোমুখের সামনে শুভ্রমালা এক টুকরো বরফ হাতে নিয়ে

কাছাকাছি বরফ নেই,

তবে মাত্র এক টুকরো বরফ ভারতী যেখানে পূজা করছিল, তার কাছেই

পড়ে ছিল। সম্ভবত গোমুখ-গুহা থেকে জলে পড়ে ভেসে এসে এইখানে

পাথরে আটকে গেছে। লক্ষ করলাম ভারতী পূজার জন্যে সঙ্গে নিয়ে

আসা প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করে বারবার বিফল হচ্ছে। শেষে

গিরীশ পাথর সাজিয়ে ঢাকা এক মন্দিরের মতো জায়গা তৈরি করে

তার মধ্যে প্রদীপ জ্বালাতে সফল হলো। এর পর পূজা নির্বিঘ্নে

সম্পন্ন হলো প্রায় দুপুর ১২:৩০ মিনিটে (চিত্র-৩৫)। আমরা

প্রসাদ পেলাম, আমসত্ত্ব, এলাচদানা, বাদাম, কাজু, কিসমিস।

আমরা তা গ্রহণ করে তৃপ্ত হলাম। বেশ কয়েকটা পাহাড়ি ময়নাও

পূজা স্থলে হাজির হয়েছিল, তারাও প্রসাদ গ্রহণ করলো।

চিত্র-৩৫:

লাল সোয়েটার গায়ে ভারতী পূজা করছে। সামনে অমিত ও গিরীশ বসে।

মাঝে এক পাথরে বসে শঙ্করবাবু

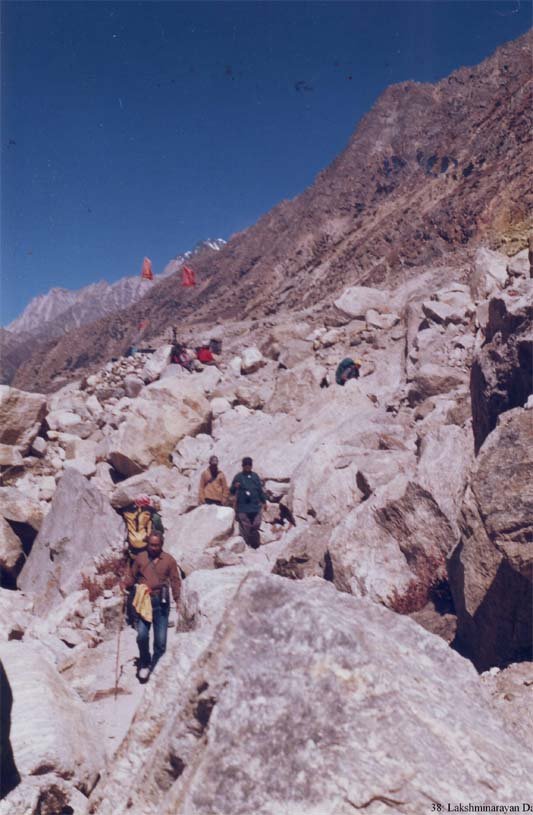

চিত্র-৩৮:

ফেরার পথে

ছবিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

আরও কিছুক্ষণ সেই স্বর্গীয়

পরিবেশের স্বাদ গ্রহণ করে ১টা নাগাদ ফেরার পথ ধরলাম (চিত্র-৩৮)।

০২:১৫ মিনিটের মধ্যেই ভুজবাসায়, আসার পথে যে দোকানের সামনে

বসেছিলাম, সেখানে পৌঁছে গেলাম। দূর থেকেই বসার পাথরটার উপর

হলুদ রঙের কাপড় চোখে পড়ল। আমি ক্যামেরা, লেন্স ইত্যাদি খাপের

মধ্যে না রেখে নরম হলুদ কাপড়ে মুড়ে রাখতে অভ্যস্ত। ঘোড়া

থেকে নেমেই দৌড়ে গিয়ে সেই কাপড়ে হাত দিতেই বুঝতে পারলাম

তার মধ্যে আমার টেলি লেন্স রয়েছে। অমিত, গিরীশ আর সহিসরা

সকলেই বলল যে দেখলেন তো, বলেছিলাম, এখানে কোনও জিনিস খোয়া

যায় না। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তা ফলে গেল।

চিরবাসায় আলমের টেন্টে

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সাঁকোর উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হলাম।

ঘোড়াগুলো সেই তীব্র স্রোতের মধ্যেই জলের উপর দিয়ে পার হলো।

এর পরে যে সাঁকো, সেখানে আমি ও ভারতী হেঁটে কিন্তু মালা

আর শঙ্করবাবু ঘোড়ায় চেপে নদীর জলের অল্প ঝাপটা খেতে খেতে

পার হলো। এই সাঁকোর বেশ কিছুটা পর দেখতে পেলাম ছোট এক ঝর্ণা

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। কেন জানি না যাবার সময় এটা দেখতে

পাইনি। ঝর্ণা পার হবার পর আমার মনে হলো, সত্যই তো, এই পথে

দুটো পাহাড়ি নদী পেয়েছি কিন্তু এটা ছাড়া কোনও ঝর্ণা নেই

কেন? অক্টোবর মাসেও যমুনোত্রীর, কেদারনাথের, এমন কি গঙ্গোত্রীর

পাকা রাস্তার ধারেও ছোট বড় অনেক ঝর্ণা দেখা যায় কিন্তু প্রায়

১৯কিমি. পথে এর অভাব কেন?

দেখতে দেখতে ৫টা বেজে গেল। মনে হয় এখনো ৩/৪কিমি. বাকি আছে

গঙ্গোত্রী পৌঁছাতে। কিছুক্ষণ আগে থেকে আকাশে মেঘ জমছিল,

এখন দেখছি প্রায় সম্পূর্ণ আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে, এবং পশ্চিম

দিক, অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর দিকে কালো মেঘ, বৃষ্টি এই এলো বোলে।

এই সময় ভারতী ঘোড়া থেকে নেমে পড়তে চাইলো এই বলে যে ওর মাথা

ঘুরছে। ওকে নামাবার জন্যে সহিস ওর ঘোড়া দাঁড় করালো, কিন্তু

তাড়াতাড়ি করার জন্যে অন্য সহিসেরা তাদের ঘোড়া দাঁড় না করিয়ে

এগোতে থাকলো। আমরা দাঁড়াতে বললে ওরা বললো যে মাইজিকে নেয়ে

ওর ঘোড়ার সহিস ঠিক চলে আসবে। ৬:৩০-এর একটু পরেই আমরা সেবা

সদনে পৌঁছে গেলাম। মালা তার মায়ের জন্যে ছটফট করছিল। বেশ

অন্ধকার হয়ে গেছে। অমিত আর গিরীশ ওদের পথের দিকে এগিয়ে গেল।

৭/৮ মিনিটের মধ্যে ভারতী হেঁটে ফিরে আসলো আর বললো যে কয়েক

মিনিট দাঁড়াবার পরেই অনেকটা সুস্থ বোধ করে, তবে আর ঘোড়ায়

চাপতে রাজি হয়নি। ওর সহিস ওকে নাকি প্রায় দৌড় করিয়ে নামিয়ে

এনেছে। আমরা সকলেই সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটের মধ্যেই সেবা সদনে

ফিরে আসি গোমুখ থেকে ঘোড়ায় চেপে এই ১৯কিমি. পথ ‘চলা’ দুপুর

১:৩০ মিনিটে আরম্ভ করে।

আমাদের গঙ্গোত্রী আর

গোমুখ দর্শনের বর্ণনা এখানেই শেষ করা উচিত ছিল, কিন্তু অনেক

ব্যাপার শেষ করতে চাইলেও শেষ হয়না। এই ক্ষেত্রেও আর একটি

ঘটনার কথা না বললে এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গোমুখ

থেকে ফিরে আসার পরের সকালে আমাদের কেদারনাথের উদ্দেশ্যে

যাত্রা। এক দিনে পৌঁছানো বেশ কঠিন, সেই কারণে আমরা উত্তরকাশীতে

রাত কাটানোর কথা চিন্তা করেছি। তা ছাড়া ওখান থেকে নচিকেতা

তাল দেখবার ইচ্ছে আছে। যাই হোক সর্দারজী আমাদের সকাল সকাল

বেরোবার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই অনুসারে সকাল ৭টা নাগাদ আমরা

নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে চলেছি। আমি

সেবা সদনের হিসাব মিটিয়ে শেষে বেরিয়েছি, বেশ কিছু সময় পরে।

অল্প হাঁটার পর রাস্তার উপরে ভারি স্ট্যাণ্ডে বড় মুভি ক্যামেরা

লাগানো রয়েছে দেখতে পেলাম। ক্যামেরাম্যান ক্যামেরার সঙ্গে

নেই। রাস্তায় লোক জন ওই সময়ে এমনিতেই কম, তবে কিছু মানুষ

চলা ফেরা করছে লক্ষ হলো। আমি নিজের মনে এগোচ্ছি। বেশ জোরে

কেউ বলল ‘action।’ আমার সামনে দেখি বিদেশিনীর মতো দেখতে

আর zero size-ওয়ালা এক মহিলা বিড় বিড় করতে করতে রাস্তায়

হাঁটছে। সম্ভবত কোনও সিনেমার জন্যে শুটিং হচ্ছে। কে জানে

ব্যাগ নিয়ে আমার পথে হাঁটার ছবি কোনও সিনেমায় ঢুকে গেল কি

না।

আমাদের নিয়ে গাড়ি প্রায় সকাল ৭টায় উত্তরকাশীর দিকে যেতে

আরম্ভ করলো।

(শেষ)

ড.

শুভেন্দু প্রকাশ চক্রবর্তী

ছবিঃ

লেখক