বিশেষ ভ্রমণ সংখ্যা

ডিসেম্বর ৩০, ২০১৫

রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণ

শুক্লা রায়

বাংলায় ভ্রমণ সাহিত্য শুরু হয়েছিল চৈতন্যের আমলে। ১১৭৭ বঙ্গাব্দে

বিজয়রাম সেন লেখেন ‘তীর্থমঙ্গল’, তাতে কাশী ও প্রয়াগ ভ্রমণের বর্ণনা

আছে। ১৮৬৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকাহিনীতে বর্মাভ্রমণ,

উড়িষ্যা ভ্রমণ, যোশীমঠ ভ্রমণ ইত্যাদি পাওয়া যায়। সঞ্জীবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর দাদা) ‘পালামৌ’

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে এক স্মারক। ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় জলধর সেনের

লেখা ভ্রমণ কাহিনী ‘হিমালয়’। প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ভ্রমণ

কাহিনী ‘হিমালয়ের মহাতীর্থে‘ ও সুখপাঠ্য।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

|

ভ্রমণ কাহিনীতে বাঙলার যে ঐতিহ্যের উষ্ণীষ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে

একটি বহুমূল্য উচ্চ পালক বসিয়েছেন। তাঁর লেখা ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর

পত্র’, ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’, ‘জাপান-যাত্রী ’, ‘জাভা-যাত্রীর পত্র’,

‘রাশিয়ার চিঠি’ পড়ে আমরা শুধু যাত্রাপথের বর্ণনা নয়, সে সব দেশের

রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা ও অন্যান্য নানা বিষয় সম্বন্ধে জানতে

পারি। ভ্রমণ সাহিত্যে যাত্রাপথের বর্ণনা, যাত্রাস্থানের নাম, নূতন

স্থানের সৌন্দর্য, সহযাত্রীদের নাম বা অন্য ধরণের কোনো অভিজ্ঞতা

থাকলে সাধারণত: তাই বর্ণনা করেন লেখক। কিন্তু ভ্রমণ সাহিত্যেও

রবীন্দ্রনাথ অনন্য। কারণ মাত্র ১৭ বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ

সাহিত্যের এই আবশ্যিক উপাদানগুলির সাথে যুক্ত করেছেন তাঁর তীক্ষ্ণ

পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ শক্তি ও রসবোধকে। সেই দেশের রীতিনীতি, শৃঙ্খলাবোধকেও।

সর্বোপরি ভালোবেসে সেই দেশকে গ্রহণ করে তার নাড়িটিও অনুভব করেছেন।

সেইজন্যই রচনার স্বাদগ্রহণের সাথে সাথে সেই দেশের মর্মটিও আমরা

অনুধাবন করি।

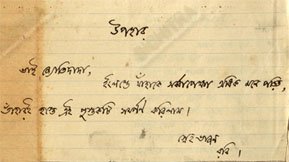

‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ - উৎসর্গ পত্রের

পাণ্ডুলিপি

|

কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ নিয়মিত ‘ভারতী’

পত্রিকায় প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণ দুটি অংশে বিভক্ত

– ১) য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ২) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি। এই প্রবন্ধে

আলোচনার সুবিধার জন্য দুটিকে একত্রে রাখা হবে। ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া

যায় যাত্রাপথের বর্ণনা (জাহাজে, ট্রেনে), বিভিন্ন দেশের যাত্রীদের

আচরণ, যাত্রাপথে নিজেদের ভুল ভ্রান্তির বর্ণনা, বিভিন্ন দেশের

কাল্পনিক ও বাস্তবিক বর্ণনা, ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে ইউরোপের

প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা, ভারতের সামাজিক পরিবেশের সাথে ইউরোপের

সামাজিক পরিবেশের তুলনা, ভালো ইংরেজ ও মন্দ ইংরেজ, ইংলন্ডের শিক্ষা

ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট, গৃহকোণ, নিমন্ত্রণ বাড়ির বর্ণনা ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর - 'জ্যোতিদাদা'

|

মাতৃহীন কিশোর রবির ভারতে স্কুলে পড়াশোনায় মন বসছিল না, বাড়ি

থেকে ঠিক করা হয় যে ব্যারিস্টার হবার জন্য তাঁকে ইউরোপে পাঠানো

হবে। বোম্বাই থেকে তিনি জাহাজে রওনা দিয়েছিলেন দাদা সত্যেন্দ্রনাথের

সঙ্গে। জাহাজে সমুদ্র পীড়া (sea sickness) এর ফলে ছ’দিন মাথা তুলতে

পারেন নি; শয্যাগত ছিলেন। কিন্তু জাহাজের স্টুঅর্ড তার কেবিনে

এসে তাঁকে জোর করে খাওয়াত। এই প্রসঙ্গে স্টুঅর্ড এর মন্তব্য নিয়ে

বেশ মজা করেছেন,

‘আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল ... আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল।

দিনের মধ্যে যখন –তখন সে আমার জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; ...

বলত না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)'

ছ’দিন তাঁরা যখন এডেনের কাছে এলেন, সমুদ্র তখন অনেকটা শান্ত। স্টুঅর্ড

এর পরামর্শে কিশোর রবির বিছানা ছেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা,

’উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার

করা, কাঁধের সাথে তার ভালোরকম বনে না; চুরি করা কাপড়ের মতো শরীরটা

আমার যেন ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা

কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেকদিন পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম।’

অনেক সময়েই কল্পনার সাথে বাস্তবের মিল ঘটে না, যেমন কিশোর রবির

কল্পনায়,

‘আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম ...দূরদিগন্তে গিয়ে

নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে দিয়েছে কল্পনায় মনে করতেম যে একবার যদি

ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি ... অমনি আমার সুমুখে অকূল অনন্ত

সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পরে যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই

থাকত; কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে জাহাজ

যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের

কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন তৃপ্তি হয়

না।’

লাজুক কিশোর কবি জাহাজে মহিলাদের সাথে মেশেন নি। এই বিষয়ে তাঁর

বক্তব্য,

‘কি বলতে কি বলে ফেলি ... পাছে তাদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা

খেয়ে যাই, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি –

এইরকম সাতপাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের থেকে অতি দূরে থাকতেম।’

কিশোর রবির এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ জাহাজে আহারের সময়

একদিন ব্রেকফাস্ট খাবার সময় রুটি ছুরি দিয়ে কাটতে গিয়ে ছুরিটা

পিছলে গিয়ে দুটো আঙুলের মাঝখানটা কেটে যাওয়ায় তিনি লজ্জায় কেবিনে

পালান। কিশোর রবির মহিলাদের বিষয়ে আগ্রহ ছিল কিন্তু এগোনোর সাহস

ছিল না। বরং পুরুষদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি লেখেন,

‘ব- মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল,

হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত ... তাঁর একটা গুণ আছে তিনি কখনও বিবেচনা

করে মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন সকল সময়ে তার মানে না থাকুক,

তিনি নিজে হেসে আকুল হন ... বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাধাসিদা

নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভাল লাগে। আমাকে তিনি ‘অবতার’,

গ্রেগরি সাহেবকে ‘গড়গড়ি’ বলতেন আর এক যাত্রীকে ‘রুহি মৎস্য’ বলিয়া

ডাকিতেন।’

উপরোক্ত রচনা সতের বছরের কিশোরের বলে মনেই হয় না; তাঁর তীক্ষ্ণ

পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণের পরিপক্কতা দেখে রীতিমত পরিণত মানুষের

রচনা বলে মনে হয়। জাহাজে তিনি রাগী, অসভ্য ইংরেজকে দেখেছিলেন-

‘জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। তার তালবৃক্ষের মতো শরীর ... শজারুর

কাঁটার মতো চুল ... মাছের মতো ম্যাড়ম্যাড়ে চোখ, তাকে দেখলেই আমার

গা কেমন করত ... প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরেজি,

ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের

সমস্ত চাকরবাকরকে অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন ও দশ দিকে দাপাদাপি

করে বেড়াচ্ছেন । তাকে কখনো হাসতে দেখিনি ...যার দিকে একবার কৃপাকটাক্ষে

নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করিতেন।’

জাহাজে ইউরোপ থেকে ফেরার পথে তিনি উপরোক্ত ব্যক্তির থেকেও খারাপ

ইংরেজ দম্পতির দেখা পেয়েছিলেন,-

‘আজ ডিনার টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড

জোয়ান গোরা ও তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার

গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকিস্বরে বললেন – পাখাওয়ালারা

রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমায়। জোয়ান লোকটা বললে তার একমাত্র

প্রতিবিধান লাথি কিংবা লাঠি-----’

এসব শুনে কিশোর রবি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং অপমানিত বোধ করেন।

তিনি লেখেন,

‘আমার বুকে হঠাৎ যেন তপ্ত শূল বিঁধল ... আমিও তো সেই অপমানিত জাতের

লোক, আমি কোন লজ্জায় কোন সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং

একত্রে দন্তোন্মীলন করি।’

সেই দরিদ্র মানুষটির প্রতি তিনি সহমর্মিতা অনুভব করে বলেন,

‘যখন একজন অস্থিজর্জর অর্ধ উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপর লাথি

বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগনও

তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন তোমাদের কিছুতেই শ্রেষ্ঠ

বলে মনে হয় না।’

মহিলারা সাধারণত দয়ালু হন, কিন্তু এই আত্মসুখী মহিলাকে দেখে

তার অবাক লেগেছিল। এইসব দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য তিনি তখন থেকে

আজীবন লেখনী ধারণ করেছিলেন, কবিতায়, গল্পে ছড়ায়, ছবিতে।

আবার একই সময়ে তেমনি ভদ্র ইংরেজদের ও তিনি দেখেছেন। এদের সম্বন্ধে

তিনি বলেন,

‘মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখতে পাবে, তাঁরা তোমাকে নিতান্ত সঙ্গিহীন

দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন ...’

অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক। তার মতে ভদ্র সাহেবরা,-

‘অ্যাংলো- ইন্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের

মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও

উদ্ধত গর্বিত হয়ে ওঠেন না। '

তিনি ইউরোপ থেকে ফেরার একজন ভালো ইংরেজকে দেখেছিলেন। তার বর্ণনায়,

’জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা ... দেখি ...একজনের জিনিসপত্র

একটি কোনে রাশিকৃত হয়ে আছে। বাক্স –তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে

লেখা আছে,’ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস’ । বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে

ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয়নি

... এমন সময়ে একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরেজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে

আমাকে সহাস্যমুখে শুভপ্রভাত অভিবাদন করলেন - মুহূর্তের মধ্যে আমার

আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে

যাত্রা করছেন। এর শরীরে ইংলন্ডবাসী ইংরেজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার

ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে’।

এডেন থেকে সুয়েজ যেতে তাঁদের পাঁচ দিন লেগেছিল। সুয়েজ থেকে ইটালিতে

দুভাবে যাওয়া যায় -১) সুয়েজ রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে

গিয়ে, সেখানে অপেক্ষমাণ স্টিমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালি

পৌঁছান যায় ২) সুয়েজে নেমে নৌকোয় করে খানিকটা পথ এগিয়ে ট্রেনে

করে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে স্টিমারে চেপে ভূমধ্যসাগর

পার হওয়া। রবীন্দ্রনাথদের এই দ্বিতীয় পথ দিয়ে যেতে হয়েছিল। কবির

কল্পনায় আফ্রিকা পুরো অনুর্বর মরুভূমি; কিন্তু রাস্তার দুপাশে

তিনি শস্যক্ষেত্র, থোলো থোলো খেজুরশুদ্ধ গাছ দেখেছেন, দেখেছেন

কোঠাবাড়িও। এই যাত্রাপথে ধুলোর আধিক্যে, ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে

তাঁরা আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছলেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে তাদের জন্য

অপেক্ষমাণ ‘মঙ্গোলিয়া’ জাহাজে চেপে তাঁরা ভূমধ্যসাগর যান।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী, তাতে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান,

বিভিন্ন দেশের মানুষ, হরেক রকমের দোকানপসার আছে। বেশিরভাগ দোকানের

সাইনবোর্ড ফরাসী ভাষায় লেখা। এখানের বিশাল বন্দরে ইউরোপীয়, মুসলমান

সব ধরণের জাতির জাহাজ আছে, শুধুমাত্র হিন্দুদের কোনো জাহাজ নেই।

এই ঘটনা তাকে বিষণ্ণ করেছিল।

জাহাজে ইটালিতে পৌঁছলেন পাঁচদিনে; তখন রাত দুটো বা তিনটে। নানান

ঝামেলায় রাতে ব্রিন্দিসির হোটেলে থাকতে হল। পরদিন একটি আধভাঙ্গা

গাড়ি করে শহর দেখতে বেরলেন। ব্রিন্দিসি ছোটখাটো শহর, ভিক্ষুক ভিক্ষা

করছে, রাস্তায় মানুষ গল্পগুজব করছে, ঢিলেঢালা শহর, মানুষজন। তাঁরা

ফলের বাগানে সাদা-কালো আঙুর, পিচ, আপেল নানা জাতীয় ফল দেখেছিলেন।

সেখানে প্রথমে একজন বুড়ির কাছ থেকে তাঁরা ফল কেনেন নি; কিন্তু

একজন যুবতী সুন্দরী মেয়ের কাছ থেকে কিনলেন ফল। ইটালির মেয়েরা সুন্দরী,

তাদের চোখ, চুল, ভ্রু কালো অনেকটা আমাদের দেশের মতো।

ব্রিন্দিসি থেকে ট্রেন ছাড়ল প্যারিসের উদ্দেশে বিকেল তিনটেতে।

রাস্তার দুধারে আঙুরের ক্ষেত, জলপাই এর বাগান, ভুট্টার ক্ষেত,

ফলের ক্ষেত, মাঝে মাঝে দু একটা বাঁধানো কুয়ো, দূরে দূরে দুটো-একটা

বাড়ি। রাতে যখন ভোজনশালায় ডিনারে বসেছেন তখন উল্টোদিকের একটা ট্রেন

এসে দাঁড়াল। একদল মহিলা-পুরুষ কৌতূহলী হয়ে তাদের খাওয়া দেখতে শুরু

করল; দু-একটি সুন্দরীও। ট্রেন ছাড়বার সময় কবির সহযাত্রীরা তাদের

দিকে রুমাল, টুপি আন্দোলিত করলেন, চুম্বন সংকেতও। তারাও ঘাড় নেড়ে

উত্তর দিল। সকালে প্যারিসে পৌঁছলেন। জমকালো শহর প্যারিসে সব কিছুই

প্রকাণ্ড। প্যারিসে পৌঁছে তাঁরা যান টার্কিশ বাথে, সেখানে খুব

গরম একটা ঘরে বসেও রবির ঘাম হয়নি। তখন তাঁকে আরও গরম একটা ঘরে

নিয়ে যাওয়ায় তার ঘাম হয়। তারপর আধঘণ্টা ধরে দলাই-মালাই। এরপর অন্য

একটা ঘরে কখনো গরম জল কখনও হিমশীতল জলের বর্ষণ হল শরীরে। হাঁপাতে

হাঁপাতে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তাঁর মতে টার্কিশ বাথে স্নান

করা আর ধোপার বাড়ি কাপড় পাঠানো এক জিনিস।

ব্রিন্দিসি থেকে তাঁরা প্যারিসে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু

তাঁরা যেই ট্রেনে যাচ্ছিলেন তা প্যারিসে না যাওয়ায় তাদের ট্রেন

বদল করতে হয় প্যারিসের কাছাকাছি একটি স্টেশনে। তখন রাত দুটো, ভীষণ

ঠাণ্ডা, জিনিসপত্র বেঁধে তাঁরা অল্প দূরে, শুধুমাত্র তাদের তিনজনের

জন্য, দাঁড়িয়ে থাকা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে উঠে, তিনটের সময়

প্যারিসের জনশূন্য বিশাল স্টেশনে পৌঁছান। সুপ্তোত্থিত দু-একজন

‘মসিয়’ আলো হাতে এলেন। অনেক কষ্টে কাস্টম হাউসকে জাগিয়ে কাগজপত্র

সব পরীক্ষা করিয়ে গাড়ি ভাড়া করে আলোকোজ্জ্বল, নিদ্রামগ্ন প্যারিসের

খানিকটা পথ পেরিয়ে তাঁরা হোটেল ট্যার্মিন্যুতে তাদের শোবার ঘরে

এলেন। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, কার্পেট আবৃত, সুন্দর শয্যার ঘর। বেশ

বদলের সময় দেখলেন অন্য আর একজনের ওভারকোট। এই বিষয়ে তিনি লেখেন,

‘ওভারকোটটি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েছে; যার কোট সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে

গভীর নিদ্রায় মগ্ন ...লোকটি কে ... তার ঠিকানা কোথায় কিছুই আমরা

জানি নে ...মনে হচ্ছে একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলাম এ কুর্তিটিও

তার। সে বেচারা বৃদ্ধ শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিস

অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ করে মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস

শিথিল হয়ে এসেছে ...।’

কবির আশংকা সঠিক ছিল না, পরে এই ওভারকোটের মালিককে তা ফেরত দেওয়া

সম্ভব হয়েছিল। ট্রেনে যেতে যেতে তিনি দেখেন, প্রকৃতির সঙ্গে ইউরোপবাসীর

ঘনিষ্ঠ এই সম্পর্ক তিনি লক্ষ করেছেন। অন্যদিকে তিনি ভারতের প্রকৃতি

ও দেশবাসী সম্পর্কে বলেন,-

‘একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ

মানব উদাসীনভাবে শুয়ে – এই ভাব য়ুরোপের নয় এই ভাব আসলে ভারতের।’

তিনি আরও বলেন,’-

‘আমরা তো জঙ্গলে থাকি; খালবিল বনবাদাড় ভাঙারাস্তা ...খেত থেকে

দুমুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের

মধ্যে নেমে চিংড়ি মাছ ধরে আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটা কতক তেঁতুল

পাড়ি তারপর শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করে একবেলা অথবা দুবেলা কোনরকম

করে আহার চলে যায়। অনায়াস জীবন আমাদের, কঠিন পরিশ্রম করে আমাদের

জীবিকা নির্বাহ করতে হয় না। সেইজন্য আমরা জীবনের মূল্য দিই না,

পরলোকের সুখভোগের দিকে তাকিয়ে থাকি। সেইজন্যই আমরা ম্যালেরিয়া

বা ওলাওঠা (ডায়েরিয়া) হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা ভাবি না,’...

ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি

বন্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। দেশকে কি আমরা পেয়েছি না পেতে

চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে এখানে কেবল অনিচ্ছুক

পথিকের মতো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে

বিশ-পঁচিশটা বছর ডিঙ্গিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।’

ইউরোপীয়দের ভাবনায় জীবন একটাই, তার জন্যই যত কিছু আয়োজন, সব কিছু

তাকে ঘিরে। কঠিন পরিশ্রম করে ফসল ফলানো ও জীবিকা নির্বাহ করতে

হয় জন্য ইউরোপীয়রা জীবন ও প্রকৃতির সঠিক মূল্য জানে। অন্যদিকে

ভারতবাসীর ধারনা ঐহিক সুখ ইহলোকে নয় পরলোকে। তাই ভারতবাসী জীবনকে

তুচ্ছ করে দেখে পরলোককে উচ্চ স্থান দেয়। যে কোনো কিছু অনায়াসে

পেলে মানুষ তার মূল্য দেয় না।

ইংল্যান্ডে মানুষ ভীষণ ব্যস্ত। তারই এক সজীব ছবি –

‘ইংলন্ডে ... রাস্তা দিয়ে যারা চলে ...বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস

করে চলছে পাশের লোকদের উপর ভ্রুক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদবেগ,

সময় তাদের ফাঁকি না দিয়ে পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত

লন্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন চলছে। লন্ডন থেকে

ব্রাইটনে আসবার পথে দেখি উপর দিয়ে একটা, নীচ দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে

একটা ... ট্রেন ছুটছে । সে ট্রেনগুলোর চেহারা লন্ডনের লোকদেরই

মতো ... মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে চলছে। দেশ ত এই একরত্তি,

দু পা চললেই ভয় হয় সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে

পাই নে। এ দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে

মারামারি করতে হয় –শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক

নেই, তার পরে কম খেলে এ দেশে বাঁচবার জো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার

জন্য অনেক খাওয়া চাই ... তার উপরে মদ আছে। এ দেশে যার ক্ষমতা আছে

সেই মাথা তুলতে পারে, দুর্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই - একে প্রকৃতির

সঙ্গে যুদ্ধ, তাতে কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি

করছে।’

অন্যদিকে ভারতবর্ষে,- সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র-

‘এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে, নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান

দিয়ে বসে থাকতে পারে। আমাদের দেশে জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয়।’

ইউরোপে পাহাড়ি –পাথুরে মাটিতে শস্য ফলানোর জন্য মানুষকে অপরিমাণ

খাটুনি খাটতে হয়, জীবিকা নির্বাহের জন্যও প্রচুর পরিশ্রম করতে

হয়। আর ঠাণ্ডার দেশ হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে জামাকাপড়ের প্রয়োজন এবং

শরীরকে গরম রাখবার জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। এইজন্য আমাদের

দেশের তুলনায় অনেক বেশি রোজগার করতে হয় ইউরোপিয়ানদের। আমাদের দেশের

সমতলভূমি অনেক উর্বর। তাই অনেক কম খাটনিতে এখানে ফসল ফলানো যায়।

আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ায় অধিক পরিমাণ কাপড়জামার ও প্রয়োজন হয়

না। এ দেশে সমতলভূমির পরিমাণ ঐ সব দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তাই

প্রতিযোগিতাও অত তীব্র নয়। এ দেশের মানুষের চাহিদাও অনেক কম। সেজন্য

এই দেশের মানুষ আয়াসে থাকতে পারে। দিন বড় হওয়ায় সময় নিয়েও ততটা

ভাবেনা।

ইউরোপের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন, -

‘মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত –এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই।

... এ টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ পদসঞ্চারে

চলছে ত চলছেই রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে ... এখানে আকাশটা

সমতল, মনে হয় না মেঘ করেছে ...’ মজা করে লেখেন, ‘লোকের মুখে শুনতে

পাই বটে যে কাল বজ্র ডেকেছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর

নেই যে তার মুখ থেকে সে সংবাদ পাই। সূর্য ত এখানে গুজবের মধ্যে

হয়ে পড়েছে।’

এই প্রেক্ষিতেই তিনি লিখেছেন,

’আজ ব্রাইটনে অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এ দেশে রবি যেদিন

মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকেন না

সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে। এ

দেশে যদিও বাড়ির ভিতর নেই তবু এ দেশের মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যরূপা

এমন আমাদের দেশে নয়। ...দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে; লোকে বলছে

কাল পরশুর মধ্যে আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ

ডিগ্রি অবধি নেমে গেছে ... রাস্তার মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির

খুব শক্ত হয়ে জমেছে ... সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।’

অন্যদিকে আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, এখানে রোদের আধিক্য বেশি।

বর্ষাও আসে মহা সমারোহে,

‘আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি আসে তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ,

বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় – তাতে কেমন একটা উল্লাসের ভাব আছে; এখানে তা

নয়। আমাদের দেশে শীত এমন প্রখর নয় বরং আরামদায়ক।’

ইংল্যান্ডের মানুষদের কিছু অদ্ভুত আচরণের কথা তিনি লিখেছেন,-

’এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে । একদিন Dr

– এর ভাইয়ের সাথে বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফটোগ্রাফ

ছিল... আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরী

হয়, মানুষ হাতে করে আঁকে না। আমার চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। ঘড়ির

দোকানের ...ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার

জন্মাবার চেষ্টা করতে লাগল ...আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক

একজন সত্যিই হেসে ওঠে ... কত লোক হয়ত আমাদের জন্য গাড়ি চাপা পড়তে

পড়তে বেঁচে গিয়েছে । প্যারিসে আমাদের গাড়ির একদল ইস্কুলের ছোকরা

চিৎকার করতে করতে ছুটছিল ... এক একজন চেঁচাতে থাকে – “ Jack ,

look at the blackies”.

শ্বেতাঙ্গদের বাদামী চামড়া বা কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি স্বাভাবিক

অবজ্ঞা, তাদের ধারণা,- দুনিয়া সম্বন্ধে তারা যা জানে অন্যরা তার

ভগ্নাংশও জানে না। সেদিন থেকে আজ দেড়শ বছর পরে আজও সেই ভাবনার

খানিকটা এখনও বিদ্যমান। ইংলণ্ডে আসার আগে কবির কল্পনায় ছিল,

’এই ক্ষুদ্র দ্বীপের ...সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমুলারের

বেদব্যাখ্যা, টিন্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা,

বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি।’

বাস্তবেও সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু মজার ঘটনা বই কেনবার জন্য তাকে

খেলনাওয়ালাকে হুকুম করতে হয়েছিল। কবি সেখানে প্রচুর মদের, জুতোর,

মাংসের, খেলনার দোকান দেখেছেন কিন্তু বইয়ের দোকান নয়। এই ঘটনা

তাঁকে অবাক করেছিল।

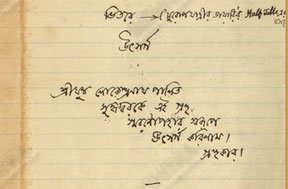

'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'র উৎসর্গপত্র

|

বিলেতে ছাত্ররা যখন পড়তে যায়, পেয়িং গেস্ট থাকে কোনো বাড়িতে তখন

নিজের জন্য তারা আলাদা ঘর পায়। তাতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি,

ঘরে একটা বড় আয়না ঝোলান, কৌচ, কতগুলো চৌকি, একটা ছোট পিয়ানো থাকে।

অথচ দেশে সেই একটা স্যাঁতসেঁতে ঘরে একটা তক্তপোষ, চারদিকে অগোছালো

হুঁকো ছড়ান, বাড়ির উঠোনে গরু বাঁধা, দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া, বারান্দা

থেকে ভিজে কাপড় শুকাচ্ছে। বাড়িতে নিজের ঘর বলে কিছু ছিল না। একই

ঘরে দাদার সঙ্গে থাকতেন, সবাই যাতায়াত করছে সেই ঘর দিয়ে, কেউ লিখছে,

কেউ পড়ছে, গুরুমশাই আবার ছোটভাইকে পড়াচ্ছেন। ঘরে গুছিয়ে রাখা বই

নিয়ে গেছে ছোট ভাগ্নি, অনেক খুঁজে তাকে উদ্ধার করা হল। এরকম স্থান

থেকে বিলেতে যাওয়া ছাত্রটির স্বভাবতই প্রথম প্রথম ভারী অস্বস্তি

লাগে। তিনি মজা করে এই বিষয়ে লিখেছেন,’ –

‘...তাদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাদের জন্যে এখানে ঘর ঠিক করে

রেখেছিলেন ...বন্ধুদের ডেকে বলেন, “এখানে কি আমরা বড়মানুষি করতে

এসেছি? আমাদের বাপু বেশি টাকাকড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে

না।”

বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন , কারণ তখন তারা ভুলে গেছেন যে

বহুপূর্বে তাদেরও একদিন এইরকম দশা ঘটেছিল । ...অত্যন্ত বিজ্ঞতার

স্বরে বললেন,

’এখানকার সব ঘরই এইরকম’।

ইউরোপে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান দেওয়া হয়। তাই

মানুষের নিজস্ব ঘরের সাথে তাকে কিছু privacy ও দেওয়া হয়। কারো

ঘরে কেউ হুটহাট করে ঢুকে পড়ে না। আর কারো ঘরে প্রবেশ করতে গেলে

মানুষ তার দরজায় নক করে, তার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে। কাজেই সবাই

নিজের ঘর নিজের সুবিধেমত ব্যবহার করতে পারে।

ওইদেশে ইঙ্গবঙ্গদের কথা লেখেন তিনি,-

‘এখানে যাঁরা আসেন, অনেকেই কবুল করেন না যে তাঁরা বিবাহিত, যেহেতু

স্বভাবতই যুবতী কুমারী সমাজে বিবাহিতদের দাম অল্প। অবিবাহিত বলে

পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিত সমাজে যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু

বিবাহিত বলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা ও-রকম অনিয়ম করতে দেয়

না।’

ইঙ্গবঙ্গদের বিষয়ে তিনি আরও লেখেন,

‘বাঙ্গালীরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার- ব্যবহারের

যত নিন্দা করেন, এমন একজন ভারতদ্বেষী অ্যাংলো–ইন্ডিয়ানও করেন না

... তিনি...ভারতবর্ষের নানারকম কুসংস্কার নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস

করেন ...একজন ভারতবর্ষীয় এসে হিন্দুস্থানিতে কিছু জিজ্ঞাসা করলে

মহা খাপ্পা হয়ে হয়ে চলে যান ...একজন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন

তখন কিছুতেই তের জনকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন না ...বলেন “আমি

নিজে বিশ্বাস করি নে কিন্তু যাদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে ভয়

পান তাই এই নিয়ম পালন করতে হয়” --’

অর্থাৎ ঐ দেশের কুসংস্কারগুলো মেনে চলা যায় বা চলতে হয়, সেগুলো

ঠিক কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে না; অথচ দেশের কুসংস্কার নিয়ে অন্য

জাতির সঙ্গে হাসিঠাট্টা করা যায়।

তিনি বিয়ের বাজারে মেয়েদের পণ্য করে তোলার ব্যাপারে সখেদে লেখেন,-

“আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত

করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না;

এখানেও তেমনি মাগ্গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে

পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু

যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা

ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে

বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রংচঙে পুতুল গড়ে তোলা

যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত,

আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত, আমাদের দেশের

ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের

পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও

অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয় কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার

জন্যে তৈরি।”

আরও একটি বিষয়ে তিনি এদেশের সমাজের সঙ্গে ও দেশের মিল পান,

‘এখানেও পুরুষরা হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা,

স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চালিয়ে

নিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার বলে মনে করেন।’

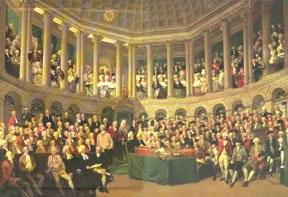

কিশোর রবি তার সঙ্গীদের সঙ্গে লন্ডনে হাউস অফ কমন্সে গেছিলেন।

একটা বড় ঘরের চারপাশ দিয়ে থিয়েটারের ড্রেস সার্কেলের মতো গোল গ্যালারি,

তার একদিকে বসে দর্শকরা, অন্যদিকে সাংবাদিকরা। গ্যালারির নিচের

স্টলে মেম্বারদের জন্য দুই সারিতে পাঁচটা করে দশটা বেঞ্চ। তাতে

একদিকে বসেন সরকারপক্ষ অন্যদিকে বিরোধী দল। এদের সামনে প্ল্যাটফর্মের

উপর মাথায় সাদা পরে বসে থাকেন স্পিকার। কেউ অন্যায় আচরণ করলে তিনি

তার প্রতিবাদ করেন।

হাউস অফ কমন্স

|

কবি এই বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা লেখেন,-

’আমরা যখন গেলেম, তখন ও’ডোনেল বলে একজন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা

বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

হাউসের ভাবগতিক দেখে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। যখন কেউ বক্তৃতা করছে,

তখন হয়ত অনেক মেম্বার মিলে ইয়া ইয়া করে চিৎকার করছে, হাসছে। আমাদের

দেশের স্কুলের ছাত্ররাও এরকম করে না। অনেক সময় বক্তৃতা হচ্ছে আর

মেম্বাররা কপালের উপর দিয়ে টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন।

একবার দেখলাম ভারতবর্ষ নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে নয়-দশজনের বেশি

মেম্বার ছিল না ... আর যেই ভোট নেবার সময় হল অমনি চারদিক থেকে

সবাই উপস্থিত ... চারটের সময় পার্লামেন্ট খোলে। আমরা চার বাঙালি

চারটে না বাজতেই গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো হাউস খোলে নি, দর্শনার্থীরা

হাউসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চারি দিকে বার্ক,

ফক্স, চ্যাটাম, ওঅলপোল প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্তি।

প্রতিটি দরজায় পাহারাওয়ালা পাকা চুলের পরচুলা পরা। আমাদের কাছে

স্পিকার্স গ্যালারির টিকিট ছিল। হাউস অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণির গ্যালারি

আছে – স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি, স্পিকার্স গ্যালারি, ডিপ্লোম্যাটিক

গ্যালারি, রিপোর্টারস গ্যালারি, লেডিস গ্যালারি ... স্পিকার মহাশয়

গরুড় পক্ষীটির মতো তার সিংহাসনে উঠলেন। হাউসের সব সভ্যরা আসন গ্রহণ

করলেন। কাজ আরম্ভ হল। হাউসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হাউসের

পূর্ব অধিবেশনে এক একজন মেম্বার বলে রাখেন যে, আগামী বারে আমি

অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তার উত্তর দিতে হবে। সেদিন

ও’ডোনে ... জিজ্ঞাসা করলেন যে, “একো এবং আর দুই –একটি খবরের কাগজে

জুলুদের প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে সে

বিষয়ে গভর্নমেন্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি

খৃষ্টানদের অনুচিত নয়? অমনি গভর্নমেন্টের দিক থেকে সার মাইকেল

হিক্সবিচ উঠে ও’ডোনেলকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে

যত আইরিশ মেম্বার ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন।

এইরকম অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। উত্তর

প্রত্যুত্তর পর্ব সমাপ্ত হলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন

হাউস থেকে অধিকাংশ মেম্বার উঠে চলে গেলেন। দু একটা বক্তৃতার পর

ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হাউসে দাখিল করলেন।

বৃদ্ধ ব্রাইটকে অত্যন্ত দেখলে ভক্তি হয়, তার মুখে ঔদার্য আর দয়া

যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না।

হাউসে ... যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন

এমন সময় গ্ল্যাডস্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর

নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে

বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বার আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পুরে

গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে

লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তার প্রতি কথা,

ঘরের যেখানে যে লোক বসেছিল, সকলেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডস্টোনের

কী একরকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরণ আছে, তার প্রতি কথা মনের ভিতরে গিয়ে

যেন জোর করে মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয় ... গ্ল্যাডস্টোন অনর্গল

বলেন বটে কিন্তু তার প্রতি কথা ওজন করা, তার কোনো অংশ অসম্পূর্ণ

নয় ...তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন ... মনে হয় যা বলছেন তাতে তার

আন্তরিক বিশ্বাস। গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা যেমন থামল, অমনি হাউস

প্রায় শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দু দিকের বেঞ্চিতে ছ-সাতজনের বেশি আর

লোক ছিল না।

দু’শ বছর ইংরেজ শাসনের পর ভারতবর্ষের সংবিধান–এর ধারাগুলো ব্রিটিশ

ও আমেরিকার শাসনতন্ত্র থেকে গৃহীত। এদেশের পার্লামেন্টের ও দুটো

কক্ষ– লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভায় সরকারবিরোধী দলের কথাবার্তা

শুনতে চাওয়া হয় না। ঐ দেশের মতো এদেশেও বক্তব্য শুনতে না চাইলে

প্রবল অসভ্যতা করা হয়। ভালো বক্তার বক্তব্য শোনার জন্য ভিড় হয়।

মিল অনেক দিকেই।

“বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে “বাড়িওয়ালা” বলে একটা জীবের অস্তিত্ব

আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, “বাড়িওয়ালী”র সঙ্গেই তাঁদের

সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোনোপ্রকার বোঝাপড়া, আহারাদির

বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুর যখন প্রথম

পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক ইংরজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের

‘সুপ্রভাত’ অভিবাদন করলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার

যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা

দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসংকুচিত

স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি

অন্ত রইল না" –

আসলে ভারতে বঙ্গবাসীরা যখন ইংরেজ মহিলাদের দেখেছেন তখন তারা প্রভুর

স্ত্রী, কাজেই দাপুটে। আর ওদেশে তাদের স্বামী জুটত না বলে স্বামী

অন্বেষণে তারা আসত এ দেশে। কিন্তু বিলেতে তাদের পেয়িং গেস্ট এই

বঙ্গ যুবকেরা। কাজেই তাদের আদর – আপ্যায়ন করতে হবে নিজের সাংসারিক

স্বাচ্ছল্যের জন্য। আর স্বদেশে মানুষ স্বাভাবিক থাকে। এদেশে আসবার

পর ইংরেজ মহিলারা প্রভুর স্ত্রী হিসেব অহংকারী হয়ে ওঠে। কাজেই

ভারতে তাদের আচরণ আর ইউরোপে তাদের আচরণে অনেক তফাৎ।

বিলেতে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য ইঙ্গবঙ্গদের আচরণের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার

কথাও বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট

ছিলেন সেখানে স্বামী – স্ত্রীর মধ্যে মিল ছিল না ঝামেলাও নয়। কিন্তু

পরে তিনি যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ছিলেন সেখানে তাদের সঙ্গে কিশোর

রবির বেশ ভাব হয়ে গেছিল। সেই পরিবারের জনসংখ্যা এরকম, পরিবারের

কর্তা, তার স্ত্রী, তাদের চার মেয়ে, দুই ছেলে তিন দাসী কিশোর রবি

ও ট্যাবি নামে একটি কুকুর। এই পরিবারের গল্প যাক কিশোর রবির কথায়,’

...

“ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থার খুড়ো

বলে ডাকে। এথেল ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে আমি কেবল একলা তারই আঙ্কল

হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবি করে তবেই তার দুঃখ। একদিন টম তার

ছোটো বোনকে রাগাবার জন্য একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল আমারই আঙ্কল

আর্থার। তখনই এথেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে

আরম্ভ করে দিল। টম ভারি ছেলেমানুষ ... একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,”আচ্ছা

আঙ্কল আর্থার ইঁদুরেরা কি করে?” আঙ্কল বললেন,” তারা রান্নাঘর থেকে

চুরি করে খায়।“ সে একটু ভেবে বললে,“ চুরি করে? আচ্ছা চুরি করে

কেন?” আঙ্কল বললেন, “তাদের খিদে পায় বলে।“ শুনে টমের ভালো লাগল

না। সে বরাবর শুনে এসেছে যে জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া

অন্যায় ... যা হোক , এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধ্যে বেলা আমোদে

কেটে যায় – গান বাজনা বই পড়া। আর এথেল তার আঙ্কল আর্থারকে ছেড়ে

এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না”।

ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে কিশোর রবি নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে

বড় হয়ে উঠেছেন। নানা ধরনের শরিকদের মধ্যে বড় হবার জন্য জীবনের

বহু বিচিত্র ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীনও হয়েছেন তিনি। তার প্রতিভার

সাথে যুক্ত হয়েছে সে সব বিষয়ও। সেইজন্য তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি,

শাণিত অভিজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথের

ভ্রমণ সাহিত্য তাঁর উত্তরসূরিদের বেশ প্রভাবিত করেছিল।

পরবর্তীকালে ভ্রমণ সাহিত্যে তাঁর বেশ কয়েকজন উত্তরসূরিদের মধ্যে

পাই সৈয়দ মুজতবা আলি (যিনি সরাসরি তাঁর ছাত্র), অন্নদাশঙ্কর রায়,

প্রবোধ কুমার সান্যাল, সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রমুখদের। সৈয়দ মুজতবা আলি ‘চাচা কাহিনী’, ‘দেশে বিদেশে’ তার এইসব

লেখায় বিচিত্র রসের যোগান দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর লেখায় ভ্রমণ

কাহিনীর মধ্যে আর একটি ধারার প্রবর্তন করেন যেখানে শুধু ব্যক্তি

মানুষ নয় সাধারণ মানুষদের দেখা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রভক্ত প্রবোধ কুমার

সান্যালের লেখা ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ তে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী তাঁর লেখা ‘রম্যাণী

বীক্ষ্য’ তে ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে রোমান্সের আমদানি করেছেন যা পাঠককুলকে

মুগ্ধ রেখেছে। আর ঈশ্বরভক্ত উমাপ্রসাদ ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত

করেছেন ঈশ্বরানুভূতি। বিশ্বাস – অবিশ্বাসের অনুভূতি দূরে সরিয়ে রাখলে

তাঁর রচনাও পড়তে বেশ ভালো লাগে। রবীন্দ্র অনুসারী ভ্রমণ সাহিত্যিকরাও

নিজ নিজ রচনায় স্বাতন্ত্র্য-এর দাবী করতে পারেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যের আরো একটি ধারাকে পুষ্ট করেছেন।

লেখক পরিচিতি - উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাহিত্যপ্রীতি

। স্কুলশিক্ষক বাবা ও গৃহবধূ মা দুজনেই প্রবল সাহিত্যনুরাগী। অর্থনীতিতে

স্নাতকোত্তর শুক্লার প্রথম প্রকাশিত রচনা বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলের

ম্যাগাজিনে ছোট গল্প ১৯৭৬ সালে। তারপর দীর্ঘদিন পরে স্বামী্র উৎসাহে

লেখা শুরু করেন , তখন প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘নতুন পথ এই সময় ‘ এ ২০০০

এ । বাংলা স্টেটসম্যান, যুগশঙ্খ পত্রিকায় এবং কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের

বেশ কিছু পত্রিকা থেকে ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । ছোট

গল্প লিখতে স্বচ্ছন্দ্য হলেও প্রবন্ধ লিখতে পছন্দ করেন ।

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য

অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।