ওপন সোর্স আন্দোলনের ধারাবাহিকতা

শ্যামল সেন

ওপন সোর্স সফটওয়্যার কি সেটা নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক বিতর্ক ছিল। কিন্তু সেটা আজ আর নেই। যে সফটওয়্যার প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য, নকশা, সোর্স কোড আর ডকুমেন্টেশন সব কিছুরই দরজা সবার কাছে খোলা তাই ওপেন সোর্স। যে কেউ সফটওয়্যারটিকে ব্যবহার করতে পারে বা নিজের দরকারমতো বদল করতে পারে। যে ওপন সোর্স সফটওয়্যার লিখছে তার দায়বদ্ধতা হলো স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সফটওয়্যারটির দরজা খোলা রাখার।

উনিশশো পঞ্চাশের দশক থেকেই এ নিয়ে চিন্তাভাবনার শুরু। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সফটওয়্যার প্রেমীদের মননের অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ওপন সোর্স একটা আন্দোলনের আকার নিয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে এটা একটা সমাজ বিবর্তনের প্রয়াস, চিন্তার সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার উৎপাদনকে মুক্ত করার চেষ্টা। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের এই প্রগতি মানুষের ক্রমাগত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছাকে প্রমাণ করে।

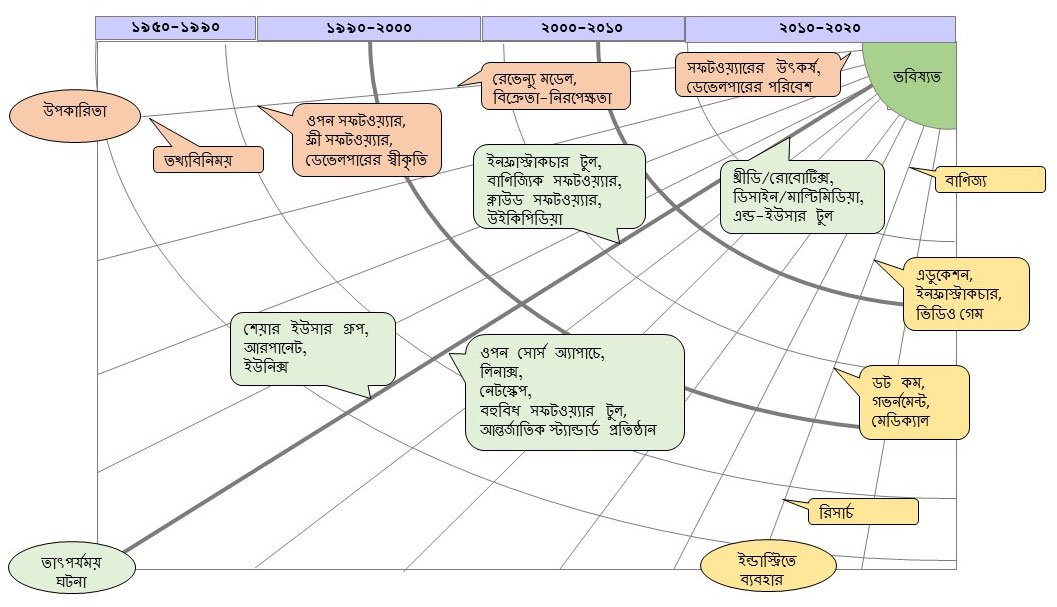

এই বিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা আছে, সেটা লক্ষ্যণীয়।

চিত্র ১ - ওপেন সোর্স আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যময় ঘটনা, তাদের উপকারিতা ও ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার |

উনিশশো পঞ্চান্নতে প্রথম সফটওয়্যার দেয়া নেয়ার সূচনা হয় শেয়ার ইউসার গ্রূপের মাধ্যমে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ইউনিভ্যাক, আইবিএম, ডেক - যারা মেইনফ্রেম এর পথিকৃৎ, তারা কম্পিউটারের সঙ্গে সফটওয়্যার বিনাশুল্কে বিতরণ করতো। এটিঅ্যান্ডটি সত্তরের দশকে তাদের ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমকে সরকারী আর গবেষণামূলক কাজে বিনাশুল্কে ব্যবহার করতে দিতো।

ষাটের দশকের শেষে আরপানেটের সূচনা। ইন্টারনেট বিবর্তনের পেছনে আরপানেট এর অবদান অতুলনীয়। সেই সঙ্গে ওপন সোর্সের সূচনাতেও আরপানেটের অনন্য অবদান রয়েছে। আমেরিকার নতুন কমিউনিকেশনের নেটওয়ার্ক তৈরী করার সময়ে তাদের প্রোটোকল আর ম্যানেজমেন্ট উন্নত করতে যে কাজ আরপানেট হাতে নেয় তাতে তারা প্রথম ওপন আরএফসি (রিকোয়েস্ট ফর কমেন্ট) সিস্টেম শুরু করে। এই ঘটনার তাৎপর্য ওপন সোর্সের ইতিহাসে খুব বিশেষ। এই প্রথম সবার অধিকার জন্মাল উন্নয়নের একটা বিশেষ ধারার ওপরে, তাতে নিজের অবদান রাখার ব্যাপারে।

আশির দশকে বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক প্রোগ্রাম লেখা হতো। বেসিক ইন্টারপ্রিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ প্রোগ্রাম লেখক আর কম্পিউটার এর মধ্যে কোনো ভাষাগত তারতম্য এতে দরকার হয় না, এতে কোনো আলাদা কম্পাইলার এর দরকার হয় না। তাই বেসিক প্রোগ্রাম চালাতে প্রোগ্রামের সোর্স কোড সবসময়েই দরকার হতো। সেই অর্থে বেসিক ওপেন সোর্স ছিল, বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে।

তবে আশির দশকেই সফটওয়ারের ইতিহাসে একটা তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটে যখন রিচার্ড স্টলম্যান শুরু করলেন জিএনইউ (পুরো নাম জিএনইউ, নট ইউনিক্স) ফ্রি সফটওয়্যার আন্দোলন। ফ্রি সফটওয়্যারকে অবশ্য ওপন সোর্সের সব শর্ত মেনে চলতে হয় না। দুটো ঠিক এক নয়, তবে পরবর্তী কালে ফ্রী সফটওয়্যার আর ওপন সোর্স মিলে একটা কমন নাম হয় - ফস (পুরো নাম ফ্রি এন্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার)। ফ্রি এন্ড ওপেন সোর্স হার্ডওয়্যারের কমন নাম হয় ফশ (এফওএসএইচ)।

উনিশশো একান্নব্বইতে লিনাক্সস অপারেটিং সিস্টেম এলো, ওপেন সোর্সের ধ্বজা ধরে। লিনাক্সের অবদান ওপন সোর্সের প্রগতিতে অসামান্য। লিনাক্স জিএনইউ লাইসেন্সে বাজারে এলো। আজ লিনাক্স কম্পিউটার সার্ভারে সবথেকে জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম।

উনিশশো তিরানব্বই সালে অ্যাপাচে এইচটিটিপি সার্ভার এর সূত্রপাত। পরবর্তীকালে অ্যাপাচে ওপন সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন এর সূচনা হয় কিন্তু তারও আগে ওপন সোর্স অ্যাপাচে এইচটিটিপি সার্ভার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সহজলভ্য আর ফ্রী বলে ডট কমের যুগে লিনাক্স আর অ্যাপাচে এইচটিটিপি সার্ভার সব স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলো ব্যবহার করতে শুরু করে। অথচ অ্যাপাচেতে কোনো কর্মচারী নেই, সব কাজই করে ভলান্টিয়াররা।

উনিশশো আটানব্বইতে আর একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে। নেটস্কেপ তাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ন্যাভিগেটরের সোর্স কোডের দরজা সবার কাছে খুলে দেয়। কম্পিউটার ব্রাউজারের জগতে নেটস্কেপ এককালের অগ্রণী, তাই এই ঘটনা তখনকার দিনে খুবই বৈপ্লবিক ছিল। এই আলোড়ন সিলিকোন ভ্যালিতে অনেক নতুন ঘটনাপ্রবাহ তৈরী করে। এটা ঘটার এক মাসের মধ্যে ওপন সোর্সের নামকরণ আনুষ্ঠানিক ভাবে হয় ক্যালিফোর্নিয়াতে এক স্ট্রাটেজি সেশনে। ওপন সোর্স ইন্টারন্যাশনাল (ওএসআই) এর দুজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরিক রেমন্ড আর মাইকেল টিম্যান এই সেশনে ছিলেন। এই সময় থেকে শুরু করে ওপন সোর্সের রথ নিজের নামেই চলতে থাকে।

পূর্ববর্তী সময়ের অধিকাংশ সফটওয়্যারের মালিকানা নির্দিষ্ট ছিল, সেগুলো ব্যবহার করতে লাইসেন্স লাগতো, সকলের হাতে সেগুলো পৌঁছাতো না। সে সফটওয়্যারকে ডাউনলোড করা যেত না, রদবদল করে নিজের কাজের উপযুক্ত করা যেত না। সফটওয়্যার ছিল দামী জিনিষ, অনেকেই অর্থের কারণে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারতো না। নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে এর সমাধান করতে ওপন সোর্স একটা আন্দোলনের আকার নেয়। এই সময়ে যাদের নেতৃত্বে এটা সম্ভব হয়েছিল তাদের দূরদৃষ্টি যে সুদূরপ্রসারী ছিল তা আমরা আজকের দিনের সফটওয়্যার মার্কেট দেখলে বুঝতে পারি। এদের মধ্যে আইইটিএফ (ইন্টারনেট এঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স) আর ডব্লিউথ্রীসি (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসরসিয়াম) যেমন ছিল তেমনই ছিল সেন্ডমেল, পার্ল, পাইথন, অ্যাপাচের প্রতিষ্ঠাতারা, যারা নিজেরা বরাবর ওপন সোর্স সফটওয়্যার সবার জন্য লিখে এসেছেন।

প্রথমে আমেরিকার, পরে অন্যান্য দেশের সরকারি দফতরগুলো ওপন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করতে শুরু করে। এদের মধ্যে মিলিটারী দফতরগুলোও ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ওপন সোর্স সফটওয়্যার চালু হয়। প্রগতির ধারায় এই বড় বড় ক্ষেত্রগুলো খুলে যাবার অবদান অনেক। বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি, যেমন যারা কম্পিউটার সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক তৈরী করে, তারা ওপন সোর্স ব্যবহার করতে শুরু করে। হেলথকেয়ারে সারা পৃথিবীতে ওপন সোর্স নানান সম্ভাবনা খুলে দেয়। ওপন মেডিকাল রেকর্ড সিস্টেম (ওপনএমারেস) সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আফ্রিকাতে ব্যবহার হতে শুরু করে, মহামারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রযুক্ত হয়। কয়েক বছর আগেও এই প্রগতি ছিল অভাবনীয়।

যারা ওপন সোর্স সফটওয়্যারের ডেভেলপার তাদের মধ্যে একটা পরার্থপরতা থাকে এটা ভাবা যেতেই পারে। কম্পিউটার সমাজ আর জনসাধারণ তাদের কাজে উপকৃত হয় সেটা তাদের অনুপ্রাণিত করে। শুধু তাই নয়, ওপন সোর্স ডেভেলপাররা অন্যান্য সৃজনশীল ডেভেলপারদের সঙ্গে যুক্ত হয়, নতুন নতুন সফটওয়্যার প্লাটফর্ম সম্বন্ধে জানতে পারে, সফটওয়্যার জগতের নতুন ভাবধারণার অন্তর্জগতে তাদের ঢোকার রাস্তা অনেকটা অবারিত হয়ে যায়।

তবে সেই সঙ্গে মনে রাখলে ভালো যে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কাজে একটা স্বীকৃতি প্রত্যাশা করি। এটা মানবধর্ম। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা অহংবোধ আছে, স্বীকৃতির মাধ্যমে সেটা চরিতার্থ হয়। আমাদের সৃজনী অভিব্যক্তিকে এটা সঞ্জীবিত করে। এই অদৃশ্য শক্তিও বরাবর ওপন সোর্সের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

নিয়মমতে প্রচলিত ওপন সোর্স সফটওয়্যার বদল করে ব্যবহার করতে গেলে তাকে কপি করে নতুন কোড যোগ করার জন্য নতুন শাখা তৈরী করতে হয়, আর সে শাখাগুলো আবার ওপন সোর্স লাইব্রেরিতে রেখে দিতে হয় যাতে অন্যরা সেটা ব্যবহার করতে পারে। এটার অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, বিশেষ করে যদি নতুন শাখাগুলো কোনো কোম্পানির বা উদ্যোগের কোনো বিশেষ প্ৰডাক্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তবে সবক্ষেত্রেই ডেভেলপারের নাম সাধারণত তার কীর্তির সঙ্গে বরাবরের জন্য নথিবদ্ধ থাকে।

গত সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণ ছিল ডট কমের যুগ। এই সময়ে ইন্টারনেটের সহযোগিতায় স্টার্ট আপের জগতে একটা আলোড়ন তৈরী হয়। হাজার হাজার স্টার্ট আপ কোম্পানি তখন ওপন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহারে ব্রতী হয়। কোনো অর্থ বিনিয়োগ না করেও পাওয়া মূল্যবান সফটওয়্যার তাদের অগ্রগতিতে সহায়ক ছিল। এছাড়াও সারা পৃথিবীতে বড় বড় কোম্পানিগুলোও তখন অনেক ওপন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করতে শুরু করে। কম্পিউটার আর্কিটেকচারের মূল নীতি ও স্ট্রাটেজি এতে প্রভাবিত হয়। কি সফটওয়্যার ব্যবহার হবে, বা নিজেদের সফটওয়্যার ডেভেলমেন্ট কি ভাবে হবে, স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপগুলো কোন কোম্পানিদের সঙ্গে হবে, এসব নিয়ে ধারণাগুলোর আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করে।

এই সময়ে অ্যাপাচে সার্ভার, ওপন অফিস, পিএইচপি, রেইলস, পার্ল, মাইসিকুয়েল, পোস্টগ্রেস জাতীয় সফটওয়্যার টুলসের সঙ্গে বাণিজ্যিভিত্তিক ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আরো অগ্রসর হয়। এদের মধ্যে এডুকেশন কোর্সওয়্যার ছিল, যেমন এমআইটির ওপন কোর্সওয়্যার আর মুডল, যেগুলো আজও খুবই জনপ্রিয়। ড্রাগ ডিসকভারি আর হেলথকেয়ারে ওপন সোর্সের ব্যবহার আরো বাড়তে থাকে। ওপন সোর্স আন্দোলনের চেহারাটা তখন আরো পরিণত হয়।

ওপন সোর্সের ধারণাটা শুধু সফটওয়্যারেই সীমিত নয়, এটা একটা স্বতন্ত্র প্রত্যয়, যেটা আরো অনেক জায়গাতেই প্রযোজ্য। অনেক দিন থেকেই ওপন সোর্স হার্ডওয়্যারের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা ছিল, দামী হার্ডওয়ারের বিকল্প হিসেবে খুব কম দামে আরডুইনো বা রাস্পবেরি পাই অনেকদিন থেকেই চালু ছিল। এগুলো ছিল খুব কম দামের কম্পিউটার, যেগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ইলেকট্রনিক জিনিষ যে কেউ তৈরী করতে পারে। স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ওপন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম দামী কম্পিউটার তৈরী শুরু হলো। স্টক মার্কেটের তাৎক্ষণিক খবর, সংবাদপত্র, মেডিক্যাল তথ্য ইন্টারনেট খুলেই পাওয়া যেতে শুরু করলো। তথ্যর ওপরে মালিকানার পরিকাঠামোটা পাল্টাতে শুরু করলো। এ সবকিছুর মধ্যে উইকিপিডিয়ার অবদান বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। ছোট্ট প্রতিষ্ঠান উইকিপিডিয়া, জনসাধারণের দানে চলে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উইকিপিডিয়া পরিণত হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম এনসাইক্লোপিডিয়াতে। সবথেকে বড় কথা, এই এনসাইক্লোপিডিয়ার তথ্যর সবটাই সারা পৃথিবীর মানুষের দেওয়া। এখানে তথ্য সংযোজন আর পরিমার্জন করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, যা মেনে চললে যে কেউ এই জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে। ক্রাউডসোর্স করা হলো উইকিপিডিয়ার মূলমন্ত্র। ঠিক একইভাবে ইউটিউব এবং অন্যান্য মিউসিক শেয়ারিং ওয়েবসাইট ক্রাউডসোর্স ভিত্তিক।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত বই এরিক রেমন্ডের "দ্য ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড দ্য বাজার" লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ দিয়ে তখনকার ওপন সোর্সের অগ্রগতির কারণ বিশ্লেষণ করে। মাইক্রোসফটের সফল বাণিজ্যিক আর টেকনিকাল উৎকর্ষের সঙ্গে যখন কেউই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না তখন হাজার হাজার মৈত্রীবদ্ধ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় বাজারে আসে লিনাক্স। এই অগ্রগতিতে কোনো কেন্দ্রীভূত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ছিলোনা, কোনো মনোপলি ছিলোনা, পুরোটাই হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে, খোলামেলা ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের ভিত্তিতে। এই ঘটনা নতুন যুগে নতুন ভাবে সৃষ্টি আর বাণিজ্য করার রাস্তার নিশানা দেখায়। আর সেই সঙ্গে নতুনভাবে ভবিষ্যতের ক্ষমতার কাঠামো নির্ধারণ করে। এই বইতে বর্ণনা করা হয় ওপন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের দুই মডেল - ক্যাথিড্রাল আর বাজার। ক্যাথিড্রাল মডেলে সফটওয়্যার বাজারে ছাড়ার আগে শুধু সীমিত সংখ্যার ডেভেলপাররা সোর্স কোড দেখতে পায়। আর বাজার মডেলে জনসাধারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সোর্স কোড দেখতে পায় ডেভেলপমেন্টের যে কোনো সময়ে।

প্রথমদিকে ওপন সোর্স ব্যবহার করায় কিছু সমস্যা ছিল। ওপন সোর্স ব্যবহার করার নিরাপত্তা কতটা - সফটওয়্যার কতটা সিকিওর, এতে প্রব্লেম দেখা দিলে কার সাহায্য নেওয়া যাবে, সফটওয়্যার এর টেস্টিঙ যথেষ্টভাবে করা হয়েছে কিনা - এসব নিয়ে সঙ্গত দুশ্চিন্তা ছিল বাণিজ্যিক মহলে। ওপন সোর্স ডেভেলপমেনট স্বেচ্ছাসেবকরা করে থাকে - কোনো সময়সীমা ধরে ওপন সোর্সভিত্তিক প্রজেক্ট এগোতে পারে কিনা সেটাও নিশ্চিত ছিল না। যত দিন গেছে, এগুলোর ম্যানেজমেন্টের রাস্তা তত নির্দিষ্ট হয়েছে। নানাভাবে এগুলোর মোকাবিলা করার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক আর সাপোর্ট সিস্টেম তৈরী হয়েছে।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রবলভাবে ওপন সোর্স সফটওয়্যার বাজারে আসতে শুরু করে, আর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। রেড হ্যাট, সুসে, উবুনটু, অ্যাপাচে, আইবিএম, মিউলসফ্ট, অরাক্ল, প্রগ্রেস, লগলজিক, সেনচা, স্প্রিং, গিট্, টালেন্ড আর আরো অন্য বহু প্রতিষ্ঠান ওপন সোর্স সফটওয়্যারের শামিল হয়। প্রথমদিকে প্রবলভাবে ওপন সোর্সের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মাইক্রোসফট এই অগ্রগতিতে অংশ নিতে শুরু করে। সান মাইক্রোসিস্টেম জাভা কে সম্পূর্ণভাবে ওপন সোর্স করে দেয়। লিনাক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড বাজারে আনে গুগল। অ্যান্ড্রয়েড আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় সব কম্পিউটারে আর স্মার্টফোনে অগুনতি সফটওয়্যার বাজারে আসতে থাকে, কারণ ডেভেলপমেন্ট এর কাজ অনেক সহজ হতে শুরু করে। সাইবারসিকিউরিটি, ওয়ার্কফ্লো, কোলাবোরেশন, ই-কমার্স, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস চ্যাট ইত্যাদি অনেক দিকে প্রযোজ্য ওপন সোর্স সফটওয়্যার পাওয়া যায়, আর ব্যবহার হতে থাকে।

ছোট বড় সব সংস্থার কাছেই তখন ওপন সোর্সের সুবিধাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। এগুলোকে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে পাওয়াটাই এখানে সব নয়। এগুলোকে বদল করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলোতে প্রায়শই কোনো বিক্রেতার কাছে দায়বদ্ধ হতে হয় না। খোলা বাজারের জন্য তৈরী বলে এগুলোতে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বেশি ব্যবহার করা হয়, ফলে অন্যান্য সফটওয়্যার এর সঙ্গে এগুলো ব্যবহার করতে অসুবিধা কম হয়। এগুলো ব্যবহার করে যদি কোনো সমস্যা দেখা যায় তাহলে বিকল্প ওপন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করবার মাশুল বেশি হয় না। এই সফটওয়্যারগুলো অডিট করার রাস্তাও নির্দিষ্ট থাকে ওপন সোর্সের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে।

এসব ছাড়াও ওপন সোর্সের যে আরো অনেক সুবিধা আছে সেটাও পরিষ্কার হতে শুরু করে। ভালো ডেভেলপার পাওয়া, তাদের চাকরিতে নিযুক্ত করা, তাদের ধরে রাখা, এসব সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক কোম্পানিরই এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ডেভেলপারদের বাজার ভালো, চাকরি করার অনেক বিকল্প জায়গা, তারা সৃজনশীল, তারা সহজেই অপছন্দের জায়গা ছেড়ে দিতে রাজী। তাদের অনেকেই ওপন সোর্সের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে চায়। তারা বিশ্বাস করে না যে ওপন সোর্স কোনো প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। তারা ওপন ডিবেট চায়, চায় ভালো মেন্টর, আবার অন্যদের মেন্টর হতে। তাদের জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরী করতে বাণিজ্যিক সংগঠনগুলো উদ্যমশীল। যাতে করে তারা নিজেদের কাজের জায়গাতেই অনুকূল প্রবেশ পায়, অন্য ডেভেলপার সহকর্মী আর কোম্পানিতে ব্যবহার করার সফটওয়্যারের আকৰ্ষণ যাতে তাদের ধরে রাখে, সেইজন্যও কোম্পানিগুলো ওপন সোর্স ব্যবহার করে।

আজকের দিনে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ধারাতে পরিবর্তন অনেক হয়েছে। ডেভঅপ্স, যেখানে ব্যবসার মূল খাতের লোকেরা, ডেভেলপাররা, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার অপারেশন্স, টেস্টিং স্পেসালিস্টরা - সবাই একটা নির্দিষ্ট ধারাতে কাজ করে বেশির ভাগ জায়গায়। এতে বেশি কোয়ালিটি সফটওয়্যার আরো দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়। ইম্প্লিমেন্টেশনের পরিকল্পনা আর প্রণালী দুই পাল্টেছে এতে। যারা প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে পারে তাদের সংজ্ঞাও পাল্টেছে। আজকের নেতারা নিজেদেরকে ডেভেলপমেন্টের মূল খাতের বাইরে রেখেও নেতৃত্ব দিতে পারে - নিজেদের মূল্য তারা অন্যভাবে আর পরিবর্ধিতভাবে আনতে পারে পুরো ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াটার মধ্যে। টীমের সবার মূল্য যাতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তাদের সবার অংশগ্রহণ করতে যেন কোনো ঘাটতি না থাকে, এগুলো আজ অনেক জরুরি হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় ডেভেলপারদের জন্য ক্লাস থাকে, তাতে ফ্যাকাল্টি থাকে, ক্লাব থাকে, গুণগত বিভাগ অর্থাৎ মেরিটোক্রেসি থাকে, বহুতা আর বৈচিত্র্যের সমন্বয় থাকে, কিন্তু শ্রেণীনির্বিশেষে সবার মূল্য সবার সমান হয়।

কোম্পানিভেদে প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন রকম হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্ৰডাক্টের টেকনোলজি আর্কিটেকচার সংক্রান্ত তথ্যজ্ঞাপন আর যোগাযোগের রাস্তা হয় একমুখী – সেখানে ডেভেলপারদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে তথ্য বিনিময় করা হয় না, বা হলেও হয় শুধু প্ৰডাক্ট বাইরের বাজারে ছাড়ার সময়ে। সেখানে বেশির ভাগ সময়ে ডেভেলপাররা নিজেদের গন্ডীর মধ্যে কাজ করে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান টেকনোলজির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ঠিক আগে তথ্য বিনিময় করে, কিন্তু সিদ্ধান্তকে গঠন করার সময়ে নয়। যতদিন সেটা না হয় ততদিন দুইরকম ধাপে তথ্য রাখা হয়, একটা ডেভেলপার আর পার্টনারদের জন্য আর একটা স্পনসর আর ম্যানেজমেন্ট টীম এর জন্য। ওপন সোর্স ব্যবহারে পারদর্শী সেই প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা জ্ঞানকে বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রথম থেকেই দুইমুখী যোগাযোগ রাখায় বিশ্বাস করে। শুধু যে যে তথ্য সবার সামনে আগে থেকে তুলে ধরলে প্ৰডাক্টের ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া হয় তা বাদে আর সব কিছুতেই ওপন ডায়ালগ আর ডিবেটের কদর এই কোম্পানিগুলো করে থাকে।

ওপন সোর্স সফটওয়্যার সবসময়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হতে পারে না, কারণ এগুলো ব্যবহার করতে গেলে, কোনো সমস্যা হলে সেগুলোর জন্য কোড সংশোধন করতে গেলে, বা এগুলোর ক্রমাগত উন্নতি করতে গেলে লোকবল লাগে। আজকের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো ওপন সোর্সকে ভিত্তি করে কাজ শুরু করেছিলো তাদের মধ্যে রেড হ্যাট, গুগল থেকে শুরু করে শুগারসিআরএম, লিবরঅফিস ইত্যাদি কোম্পানি পড়ে। এদের রেভেনিউএর নানান পদ্ধতি আছে। দু রকম লাইসেন্স, যার একটা কম ব্যবহার আর ডেভেলপারদের জন্য পাওয়া যায়, আর একটা বেশি সংখ্যার লোকের জন্য, এভাবে শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। প্রথমটা ফ্রি, দ্বিতীয়টা নয়। সফটওয়্যারের সার্ভিসের জন্য, ফ্রি সফটওয়ারের উপরে বাড়তি সফটওয়্যার পাবার জন্য, পার্টনারদের ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য, সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস হিসেবে পাবার জন্য অর্থব্যয় করতে হয়। এভাবে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর অর্থাগম হয়। এছাড়াও আরো রেভেনিউএর রাস্তা থাকে - নানান প্রতিষ্ঠান থেকে ফান্ডিং পেয়ে, সোর্সকোড দেরিতে বা প্রডাক্টের বাজারে থাকার শেষ সময়ে ওপন করে আর তার আগে মূল্যের বিনিময়ে সোর্স কোড বিতরণ করে অর্থাগম করে থাকে অনেক কোম্পানি।

গত কয়েক বছরে ওপন সোর্স আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আগে যা আমরা নিজের বা সমবেত চেষ্টায় করতে পারতাম না তা আজ সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা হয়। সফটওয়্যারের সমবেত শক্তি মানুষের শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে চলেছে। সারা পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রচেষ্টার ফসল আমাদের নতুন ক্ষমতা, নতুন গতি দিয়েছে। আজকের অ্যানালিটিক্স সিস্টেমগুলো নানান মাইক্রোসার্ভিসের জটিল সমন্বয়, যার মধ্যে অনেকটাই ওপন সোর্স। গবেষণায়, বাণিজ্যে, মেডিকাল উন্নয়নে, সব জায়গাতেই ব্যবহার হচ্ছে ওপন সোর্স সফটওয়্যার আর ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়া। ক্লাউড কম্পিউটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং, রোবোটিক্স, মাল্টিমিডিয়া, গ্রাফিকাল আর ক্রিয়েটিভ ডিসাইন, সব জায়গাতেই অভূতপূর্ব রাস্তা খুলে যাচ্ছে এই নতুন পথে চলতে চলতে। ভবিষ্যতের টেকনোলজির পথ নির্ধারণ করতেও এই নতুন পথে চলার সাফল্য একটা অনুপ্রেরণা আর উপাদান।

লেখক পরিচিতি: লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা আর রেডিও ফিজিক্সের স্নাতক। বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী, নিউ ইয়র্কের কয়েকটি বাণিজ্য, স্টার্ট-আপ ও শিক্ষাসংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

(আপনার মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।

Copyright © 2014 Abasar.net. All rights reserved.