রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী

সঞ্জয় সেনগুপ্ত

মৃত্যুর বছরখানেক আগে এক ঘরোয়া সভায় রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ‘আমার গান যাতে আমার গান ব’লে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো’। ঐ যে ‘আমার গান বলে মনে হয়’ এমন কথা তাঁর গানের এক বিশেষ স্বভাবের দিকেই ইঙ্গিত দেয়। জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত নিয়ে বহুবার অনেক কথাই বলেছেন যেগুলি থেকে নিষ্কাশিত হয়ে আসে তাঁর নিজের গানের সেই বিশেষত্বের কথা। এতদিন পরে সেইসব কথার অর্থ অনুধাবন করা এমন কিছু মুশকিল নয়, কারণ এখন রবীন্দ্রনাথের গানের স্বভাব কিংবা চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গানের ঘরানা। বলতে পারি, তাঁর গায়কী। এই গায়কী সুরের বা স্বরলিপির তারতম্যে নেই, নেই বাণীর পাঠভেদে। কথা আর সুরকে পেরিয়ে বা সবটা মিলিয়ে এমন এক ঢং যাকে শুনলেই বুঝতে পারি এই তো রবীন্দ্রনাথের গান।

গানের এই গায়কী বা ঘরানা এখন একটিমাত্র নেই। বিচিত্র তার প্রকাশ। তার রূপেরও বদল ঘটেছে বহুবার। এতদিন পরে এখন হয়ত সময় হয়েছে জেনে নেবার রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিবিধ গায়কীর মধ্যে কোনটি তাঁর নির্বাচিত, কাঙ্ক্ষিত, কিংবা তাঁর গানের নিকটতর আত্মীয়! কোন্ ঢঙের চলনে চকিতে বুঝে যেতে পারি, এই তো রবীন্দ্রনাথের গান! নদীর কোন্ শাখায় চোখ রেখেই যেমন জানতে পারি এই হল আদিম গঙ্গা।

রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার সূচনা হয় উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুসরণে ; সেই প্রথম পর্বে প্রধানত ছিল ব্রহ্মসংগীত, ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবগুলিতে পরিবেশনের জন্য। বাড়িতে যে গানের আবহ ছিল আর সেইসঙ্গে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠদের রচনার উদাহরণ তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ছিল কবির ধর্মসংগীতগুলি। কিন্তু তার আগেই বেশকিছু গান কিশোর বয়সেই তিনি রচনা করেছেন যেগুলির সুরযোজনায় তৎকালীন বাংলা গানের প্রচলিত সুরের ‘ডিজাইন’ চোখে পড়ে। এডওয়ার্ড টমসনকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটি,

‘In my hymns, my Brahmasangit, I have adopted and taken wholesale older tunes from Tansen, the best of our composers; In these, I have used orthodox forms. But for my own songs I have invented very freely.’

কথাটি অতীব যথার্থ। এইসব ব্রহ্মসংগীত তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিবিধ ব্রহ্মোৎসবে গীত হত। কিছু অনুজ্ঞা এবং কিছু নিজস্ব উৎসাহেও এধরনের অধিকাংশ গান রচিত হয়েছিল। ধর্মসংগীতের পাশাপাশি যে অন্য ধরনের গানের রচনাও চলেছিল তার প্রচলন স্বগৃহে বা বান্ধবসভায় ছিল; আর প্রচলিত ছিল নিজের এবং অগ্রজ-অগ্রজাদের নাট্যাভিনয়ে।

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে গান রচনার যেমন প্রাচুর্য এল তেমনি সেই গানের চর্চাও কিছু বিস্তৃত হল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মারফত কবির গান কিছু প্রচার পেল, তার সঙ্গেই এই শহরে এবং শহরতলির ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারেও তাঁর গানের প্রচলন দেখা গেল। রচয়িতা স্বয়ং গায়ক হিসেবেও খ্যাতি পেলেন। দেশি-বিদেশী গানের চর্চায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ এবং ভঙ্গিতে যে একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল সেকথা তাঁর শ্রোতাদের স্মৃতিলেখায় সুলভ্য। ‘টেনর’ কণ্ঠ ছিল, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মধ্যমে তিনি সুর ধরতেন আর তারসপ্তকের সা পর্যন্ত গলা উঠত।

মাইক এসেছে অনেক পরে। রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক কিংবা নট-গায়কদের কণ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে উন্মোচন করেই গাইতে হত সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে বাংলা গানের যে বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথের চিরকালের আলোচিত আর আদৃত বিষয় ছিল সেই বাণীর উচ্চারণও স্পষ্টভাবেই উন্মুক্ত হত। তালের মাত্রাভাগও নিশ্চয় দেখান হত প্রখরভাবেই। আকৈশোর রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন এই ধরনের গানের ভঙ্গিতে। মধ্যবয়সেই গানের কণ্ঠ তাঁর জখম হয়ে যায় চিরদিনের মত, কিন্তু গান গাইবার সুযোগ বা আনন্দ থেকে কখন বিরত থাকেননি। ষাট বছর পেরিয়েও যখন রবীন্দ্রনাথ ‘ফাল্গুনী’ নাট্যে গান করছেন কিংবা ‘ঋতুরঙ্গ’ নাট্যাভিনয়ে আরও পরে, বা শান্তিনিকেতনে দূরের বৈতালিকদলের সঙ্গে ‘দেহলী’ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েই গলা মিলিয়ে দিচ্ছেন তখনও তাঁর গানের সেই ভঙ্গি, যাকে আমরা তাঁর গায়কী বলেই মনে করি, সেটি সম্পূর্ণ স্বস্থানে রয়েছে। সীতা দেবীর কথাতেই জানতে পারি ‘যাঁহারা সেকালে তাঁহার গান না শুনিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে তাঁহার কণ্ঠ কতখানি মধুর ও শক্তিশালী ছিল। সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ তাঁহার একার কণ্ঠস্বরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল’। শান্তিনিকেতনের এই ঘটনার সময়ে কবির বয়স ছিল পঞ্চাশ। পঞ্চাশ পেরিয়েও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের খবর পাওয়া যায় রামগড় পাহাড়ে, রথীন্দ্রনাথের কথায়, ‘বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে গাইতেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে গাছপালা পাহাড় যেন কেঁপে উঠত’।

এসব ক্ষেত্রে গানের গলার সঙ্গেই চলে আসে তাঁর ঘরানাটি এবং একথাও জানা আছে যে, শব্দোচ্চারণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর মমতা ছিল আমৃত্যু। তাঁর আবৃত্তিও সেই তথ্য জানায়। রবীন্দ্রনাথের গানের এই ভঙ্গি তাঁর কাছেই শিক্ষিত, তাঁর আত্মীয়জনের মধ্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রমশ বিকীর্ণ হল। তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ; দিনেন্দ্রনাথের গম্ভীর, দরাজ কণ্ঠে গানের কথা এখনও শান্তিনিকেতনের বয়স্কজনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

সস্ত্রীক দিনেন্দ্রনাথ

এছাড়াও দিনেন্দ্রনাথের স্বরক্ষেপ,- সেইসঙ্গে পঙক্তিগুলিকে কেটে কেটে উচ্চারণ যেখানে মাত্রাভাগ দীপ্র হয়ে উঠছে, এই ধরনের ভঙ্গি দিনেন্দ্রনাথের রেকর্ড থেকে আমরা এখনও শুনতে পাই। তাঁর পরেই আরেকজনের নাম করা যায়, তিনি হলেন অমিতা সেন। তাঁর কণ্ঠের রেঞ্জ ছিল প্রভূত ; উচ্চারণে বাণীগুলি যে কী পরিমাণে জ্বলে উঠতে পারে তার প্রমাণ সেই পুরনো রেকর্ডেই যখন শুনি ‘আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি অভিশাপ গেল লেখি’ এই শব্দকয়টি।

অমিতা সেন

এই অমিতা সেন বা খুকুকে রবীন্দ্রনাথ গান শেখাতে প্রভূত আনন্দ এবং তৃপ্তি পেতেন তার কারণ মনে হয় নিজের গায়নভঙ্গীটি পূর্ণভাবে দেখেছিলেন এই গায়িকার মধ্যে। অমিতা সেন অবশ্যই প্রাথমিকভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজেও এই গায়নভঙ্গীর কিছু প্রভাব পড়েছিল। সেখানে উপাসনার গানে চালটা ছিল ধ্রুপদাঙ্গ ; সহজে চলে এসেছিল খোলা গলায় নিপুণ লয়কারীতে গান-পরিবেশনের অভ্যাস। চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের কণ্ঠ যে অতীব মনোগ্রাহী ছিল তা হয়ত নয় কিন্তু অনায়াসে সুরের পথ বেয়েই সেই কণ্ঠ উঠে যেত তারসপ্তকে। সুপ্রভা রায়, সুবালা আচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মনে পড়ে এমন কয়েকজনের নাম – এঁদের গান ছিল খোলা আকাশের জন্য, দরাজ গলার। এঁদেরই পূর্বসূরি বলা চলে অমলা দাশকে; তাঁর কণ্ঠে সুরের স্বাচ্ছন্দ্য কঠিন গানকেও অন্তরঙ্গ করে তোলে। এঁদের অনেকের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনলেই ধরা যায় যে, উচ্চারণে কিঞ্চিৎ তফাত আছে কিন্তু ভঙ্গিটি রবীন্দ্রনাথের প্রার্থিত।

শান্তিনিকেতনে বহুকাল চলেছিল দিনেন্দ্রনাথের গায়নভঙ্গী। তিরিশের দশকের আশ্রমকন্যা রমা সেনের জবানিতে দেখা যাচ্ছে, পঙ্কজকুমার মল্লিক রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাচ্ছেন; তার মধ্যে ছিল ‘আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে’।

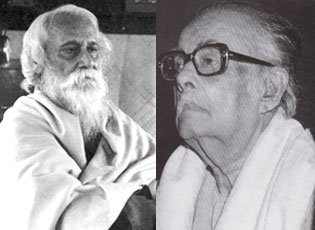

রবীন্দ্রনাথ ও পঙ্কজ মল্লিক

‘আজ সবার রঙে’ গান সম্বন্ধে গুরুদেব বলেছিলেন এখানে ওরা অন্যরকম করে গায়। বলেই আমাদের গাইবার জন্য বললেন। গলা ছেড়ে আমরা ঝড়ের বেগে গানটি গাইলাম’। দুটি তথ্যের দিকে আমাদের মন দেওয়া প্রয়োজন, অন্যরকম করে গাওয়া আর গলা ছেড়ে ঝড়ের বেগে গান গাওয়া। দিনেন্দ্রনাথ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণরীতিতে একই ধরনের যে গায়কীর চেহারা পাওয়া যায়, সেই গায়কীর ধারক হলেন শান্তিদেব ঘোষ; তাঁর সুযোগ ছিল যে তিনি আশৈশব শান্তিনিকেতনে পালিত। দিনেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এবং ভক্ত শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের গায়ন-সাহচর্যও সহজেই পেয়েছেন। সরগমের বাঁধা পথ বেয়ে রাগরাগিণীর জাল ছড়িয়ে গানকে ধরেননি। কথার মতই সরলতায় এসেছে গান, খোলা গলায় তাকে তরজমা করেছেন এবং উচ্চারণে তো বটেই, লয়কারীতেও সম্পূর্ণভাবে দিনেন্দ্রনাথের অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীর যথার্থ উত্তরসাধক হলেন শান্তিদেব ঘোষ। তাঁর কণ্ঠের আওয়াজ অনেকের কাছে মনোগ্রাহী মনে নাও হতে পারে, শ্রুতি বা অর্ধস্বর ইত্যাদি চিকণভাবে সর্বদা নাও আসতে পারে। তথাচ এই গানের গায়কী তার দোষগুণ নিয়েই সম্পূর্ণরূপে শান্তিদেব ঘোষের গায়ন-ভঙ্গিতে বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সে তাঁর গানেরই আরেক ধরনের ঘরানা দেখা দিল। তার প্রধান হোতা হয়েছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। শৈলজারঞ্জন পরিণত বয়সে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। তাঁর বাস ছিল পূর্ববঙ্গে। সেকালে ময়মনসিংহ-কুমিল্লায় গানের চর্চা ছিল যথেষ্ট; হিমাংশু দত্ত সুরসাগর প্রমুখ তৎকালের জনাদৃত সুরকারেরা অনেকে এসেছিলেন এইসব অঞ্চল থেকে। গানের কণ্ঠ তাঁদের গৌরবজনক ছিল না, সুরের খুঁটিনাটি জ্ঞান এবং দৃষ্টি তাঁদের ছিল যথেষ্ট। শৈলজারঞ্জনকে এই গোষ্ঠীভুক্ত বলা যায়। শোনা যায়, দিনেন্দ্রনাথের আশ্রমবাসের শেষপর্বে শৈলজারঞ্জন তাঁর কাছে গান তুলেছিলেন। কিন্তু সেই বয়সে কণ্ঠ বাঁ ভঙ্গির বদল নতুনভাবে আর আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে গান শিখিয়েছেন, সঙ্গীতভবনের আরেক ছাত্রী রাজেশ্বরী বাসুদেবকেও শিক্ষা দিতেন। কিন্তু রাজেশ্বরীর অল্প বয়স ছিল, গায়নভঙ্গীটি রবীন্দ্রানুসারী হবার সুযোগ ছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথের গায়কী রাজেশ্বরীর কণ্ঠকে সুসজ্জিত করে তুলল। শৈলজারঞ্জনের শিক্ষকতায় শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবনে রবীন্দ্রনাথের গানের নতুন এক গায়কী জন্ম নিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই কাণ্ডারী - শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রচলিত গায়নরীতি রবীন্দ্রনাথ এবং দিনেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের গানের একটি প্রধান গায়কী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। এই ধারায় এসেছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, চিত্রা মজুমদার প্রমুখ। সুরনির্ভর এইসব কণ্ঠের গান শুনে শুনে এই ধরনকেই রবীন্দ্রনাথের গানের মৌল ঘরানা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন সবাই। সেই ‘ঝড়ের বেগে গান’ গাওয়ার রীতি কিছু লুপ্ত হল। হয়ত কবির বেশকিছু গানে ঐ ধরনের গায়কী মর্যাদা পেয়ে যায়। এই গায়নরীতির শিল্পী সুবিনয় রায় সম্বন্ধে উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ধ্রুপদাঙ্গ গানের তিনি এক সার্থক রূপকার। তার কারণ অবশ্য, বিষ্ণুপুর ঘরানাতে ধ্রুপদ গানের শিক্ষা সুবিনয় রায় নিয়েছিলেন প্রয়াত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি রচনা এবং রক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বরলিপি প্রথমদিকে করেছেন দিনেন্দ্রনাথ, অনাদিকুমার দস্তিদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঙালিচরণ সেন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে এবং রেকর্ড ইত্যাদিতে তাঁর গানের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখেই স্বরলিপি সম্বন্ধে সতর্ক হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর নিজের সুর সম্বন্ধে বিস্মৃতি ছিল প্রবাদতুল্য। স্বয়ং স্বরলিপি তৈরী করতে পারেন না বলে অল্পবিস্তর ক্ষোভও ছিল। দিনেন্দ্রনাথও গান করার সময়ে যে স্বরলিপি অনুসরণ করতেন এমন প্রমাণ তাঁর রেকর্ডে অন্তত পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, পুরনোকালের রবীন্দ্রনাথের গানের সাধক-সাধিকারা কেউই স্বরলিপি দেখে বা স্বরলিপি অনুসরণ করে গান করতেন না। কনক দাসের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। তা সত্ত্বেও কবির মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল স্বরলিপি-নির্ভর গানের প্রসার। তার একটি ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, মুক্ত কণ্ঠে গাইবার স্বাচ্ছন্দ্যটি ক্রমে লুপ্ত হল। রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের সমান মর্যাদার অধিকারী তার কথা; রবীন্দ্রনাথের মতে, বাংলা গানের চরিত্রই সে-ধরনেরঃ ‘হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে নারাজ – বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী’। এবং রবীন্দ্রনাথের গান তৈরীর ক্ষেত্রে কথা আর সুর গলাগলি হয়েই যে দেখা গেছে তার প্রমাণের জন্য কবির কথার উদ্ধৃতি এখনও বাহুল্য মাত্র। গানের স্বরলিপিতে সুরের ছকটি থাকে, কথার উচ্চারণের নির্দেশটি সেখানে ঊহ্য। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের গানে যে-কালে স্বরলিপি অনুসারী সুরের দিকে অত্যধিক নজর গেল, বাণীর মহিমা সেখানে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলই। ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের গানের বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানে সুরের রক্ষণের দিকেই যত যত্ন, ঠিকঠাক সুরে শ্রুতি অর্ধশ্রুতি অর্ধস্বর ইত্যাদি প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেসবেই শিল্পীরা এবং তাঁদের আচার্যগণ মনোযোগী হলেন। কথার মূল্যকে সুরের কাছে বিকিয়ে দেওয়া হল। শব্দোচ্চারণের পিছনে গীতসাধকের অন্তরের আগুনটি আর জ্বলল না।

অথচ রবীন্দ্রনাথের গানের ঘরানা শুধু সুর তান ঠাট নিয়ে নয়, কথার মূল্য সেখানে সমধিক। এক-একটি পঙক্তির মাত্রাভাগেই বোঝা যায় যে, শিল্পী স্বরক্ষেপে গানের বাণীকে অনুধাবন করেছেন কিনা। বিষাদের সঙ্গে লক্ষ করা গিয়েছে, শৈলজারঞ্জন এবং তাঁর গায়কী-বদ্ধ শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর উচ্চারণে যথেষ্ট যত্নশীল নন। অবশ্যই সেখানে সুরেলা কণ্ঠ প্রভূত, ঐশ্বর্যবান তাঁদের সুরবিহারের সহজ দক্ষতা। কথাকে তাঁরাও নিশ্চিত সরলভাবেই উচ্চারণ করেন, কিন্তু সেই অতিরিক্ত সারল্য তারল্যের এক রূপান্তর। গানের বাণীকে তাঁরা অনুভব করেন, রোমাঞ্চিত হয়েছেন, স্পষ্ট স্বরক্ষেপে সংবেদী শ্রোতার মননে সেই কথার তরঙ্গকে পৌঁছে দিতে পেরেছেন এমনতর প্রমাণ খুবই স্বল্প সময়ে পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানকে তাঁরা সুরের বাহনেই শ্রোতাদের কর্ণে প্রবেশে প্রয়াসী। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথা এখানেই মনে পড়ে যায়, ‘মনে পড়ল কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেছি; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করছে গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিংবা দুই-একটা মাত্র মীড়ের ঝাপটা দেবে, গানের সেই মর্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সঙ্গীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে লোটন-পায়রার মতো পালটিয়ে পালটিয়ে উড়িয়ে চলেছে, তখন কি রকম বিরক্ত হয়েছি’। এই বিরক্তির অংশভাগী এখন আমরাও যখন দেখি সারা সকাল বা সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে সুরেলা গলায় দুর্বল উচ্চারণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবৃত্তিঃ ভরাট কণ্ঠে সুর আর বাণীর যুগলমিলনের অনুপস্থিতি সেখানে আমাদের শুধু অতৃপ্ত আর ক্লান্তি দান করে।

গত কয়েক দশক ধরে এই শুদ্ধ সুরের চর্চার জোয়ারে এসেছে আবার রবীন্দ্রনাথের খেয়ালাঙ্গ, বিশেষ করে টপ্পা-অঙ্গের গানের প্রাদুর্ভাব। এ ধরনের গান অধিকাংশই হিন্দি-ভাঙা গান। কথায় যদি বা কিছু ‘ওরিজিন্যালিটি’ বা অপূর্বতা কবির সেই সৃষ্টিতে থাকেই, সুরের যোজনায় সেখানে তিনি মূল গানের কাছেই পূর্ণ ঋণী। এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের গান বলতে অনেক রসিকেরই দ্বিধা থেকে যায়। অথচ এসব গান গাওয়ার মধ্যে অধুনা শিল্পীদের প্রবল প্রবণতা; এখানে কায়দা বা ক্ষমতা দেখানোর সহজ সুযোগ আসে। স্বরলিপির সৌজন্যে কবির এ ধরনের গানের মূল রূপটি আর ধরা যায় নাঃ এমত সন্দেহের কারণ হল, রবীন্দ্রনাথ নিজে খুব তানকর্তবের যে পক্ষপাতী ছিলেন না সে তো তাঁর রচনা থেকে শুধু নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রাচীন গায়িকাদের কাছ থেকেই শুনেছি। এমনকি, প্রমথ চৌধুরীর মনে হয়েছিল, ‘তিনি [রবীন্দ্রনাথ] তানের পক্ষপাতী ছিলেন না। খেয়ালের বেপরোয়া তানের ও টপ্পার অবিশ্রান্ত কম্পনের সাধনা তিনি করেননি। সঙ্গীতের এ দুই কাজ বাঙালীদের কোনোকালেই শ্রোত্র-রসায়ন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কানে এ-জাতীয় টপ্পা, খেয়াল শ্রুতিকটু’। তারপরেই প্রমথ চৌধুরীর কথাটি বিশেষ স্মরণযোগ্য – ‘সুর যখন কথার সঙ্গে সন্ধিবিচ্ছেদ করে যন্ত্রসংগীতের বৃথা নকল করে, কবির কানে তা গ্রাহ্য হয় না’।

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লিখিত গ্রন্থ

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, এই ধরনের শিল্পীদের মধ্যে খুব কমজনেরই কণ্ঠে তানকর্তব পরিচ্ছন্নভাবে আসে, টপ্পার জমজমাও সাধারণত হয়ে যায় ঠুংরির তান। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, রাজেশ্বরী দত্ত – এরকম কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ কণ্ঠেই তানের ব্যাপারটা হয়ে পড়ে কণ্ঠের এক উদ্ভট কসরত।

এত কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হল কারণ, এই ধরনের গানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বভাবটি নেই অর্থাৎ ওনার গানের গায়কী এসব গানে পাওয়া যায় না। এ সব গানেও নিশ্চয় উপভোগের স্বাদ মেলে কিন্তু সেই আস্বাদ-দানের জন্য শিল্পীর যেন ভাবনা থাকে না, হয়ে পড়ে দক্ষতা-প্রদর্শনের এক উপায় মাত্র। শুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুসারী হয়ে ওঠে এখানে রবীন্দ্রনাথের গান, তাঁকে পেরিয়ে সেই আকাশটি মেলে না যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের ঘরানা প্রবলভাবে দীপ্তিমান, কিংবা বলি, আজকের অনেক শিল্পীই সেই আকাশের খবর রাখেন না, কণ্ঠের বদলে সেখানে জায়গা জোড়ে নাসিকা, যেমন উপলব্ধিকে তাড়িয়ে চলে আসে স্বরলিপির শুষ্ক আবৃত্তি।

দিনেন্দ্রনাথ – শান্তিদেব কিংবা শৈলজারঞ্জন প্রচলিত গায়কী ছাড়া শহর কলকাতায় বহুকাল ধরে আরেক ধরনের রবীন্দ্রনাথের গান জনপ্রিয়, যেখানে গায়কী শিল্পীর নিজস্ব মুদ্রাদোষ কিংবা ভঙ্গি থেকেই উপজাত। পঙ্কজ মল্লিক বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের উত্তরপুরুষ শিল্পীদের কণ্ঠটি শ্রবণযোগ্য, সুর স্বরলিপি-নির্ভর, ভঙ্গিটিকে বলা চলে আধুনিক বাংলা গানের সমান্তরাল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসারে তাঁদের প্রয়াস স্বীকার করেও বলতে হয়, সেই গানের ঘরানাটি তাঁদের অনায়ত্ত। যে সুকণ্ঠে তাঁরা সলিল চৌধুরী, নচিকেতা বা পুলক – গৌরীপ্রসন্নর গান নিবেদন করেন তার থেকে তফাৎ থাকে না রবীন্দ্রনাথের গানের।

এমনকি শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই যাঁদের পেশা তাঁদের মধ্যে পূর্বসূরিদের এমনতর মন খারাপ করা প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে। সেই সঙ্গে উল্লেখ থাকুক, এই শহরে ব্রাহ্মসমাজ রবীন্দ্রনাথের গানকে পুরুষ পরম্পরায় লালন করে এসেছে তার ধর্মজীবনের অঙ্গরূপেই। সেই সমাজের নিয়মিত সঙ্গীতশিল্পীদের কণ্ঠে এবং ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের গানের আরেক গায়কী মেলে যার সঙ্গে, আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের গানের গায়কীর খুব পার্থক্য নেই।

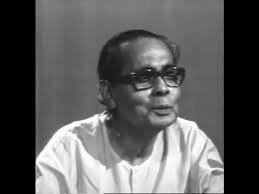

দেবব্রত বিশ্বাস

এইসব শিল্পীদের মধ্যে শেষ প্রধান পুরুষ দেবব্রত বিশ্বাস; তাঁর শেষপর্বের গানে স্বরলিপি বিরুদ্ধ কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতেও পারে, রোগজীর্ণ শরীরের ক্লান্ত কণ্ঠ হয়ত তাঁর অন্ত্যজীবনে সবরকম গানের প্রতি সুবিচার করেনি। কিন্তু, ওজস্বী কণ্ঠের গুণে, শব্দের স্বরক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীটি শেষ পর্যন্ত প্রোজ্জ্বল ছিল। দেবব্রতই সম্ভবত একতম গায়ক যাঁর পরিবেশনরীতিতে রবীন্দ্রনাথের গান এবং গণনাট্যের গান পৃথক হয়ে যেত।

কলকাতার সাংস্কৃতিক স্বভাবে রবীন্দ্রনাথের গান এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল। এখানকার রবীন্দ্রনাথের গানের চর্চায় যাঁরা তাঁর গায়কীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন, শুধুই রবীন্দ্রনাথের গানকে শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গীভূত করেছেন তেমন একাধিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীর অন্য চেহারাও মেলে। শুভ গুহঠাকুরতার প্রতিষ্ঠান থেকে বহু শিল্পী সৃষ্টি হয়েছেন যাঁদের গানে সেই প্রাতিষ্ঠানিক এক ধরনের গায়কী লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা কথাকে গৌণ করে দেখেছেন, সুর এবং তালকেই গানের প্রধান নট বলে ভেবেছেন। নির্বাচনে এবং উচ্চারণে গানের বাণী অপেক্ষা সুরবিহারের প্রতি নিষ্ঠাবান এই গায়কী, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের গানের ঘরানায় অবশ্য আসন পেতে পারে। এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ ফসল ঋতু গুহ – তিনটি সপ্তকে তাঁর কণ্ঠের অনায়াস চলন এবং অতীব মেজাজে গানের গতিকে চালনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। ‘রবিতীর্থ’ রবীন্দ্রনাথের গানের তাল লয় বাণীকে এবং সব মিলিয়ে সেই গানের ভাবনাকে রূপায়ণ করেন – তাঁদের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পূর্বা দাম প্রমুখ যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের ঘরানাটি যথার্থ দাম পেয়েছে। ‘দক্ষিণী’ গায়কীর ধরনে যদি শৈলজারঞ্জন-অনুসারী, তাহলে ‘রবিতীর্থ’ হয়ত দিনেন্দ্রনাথ-শান্তিদেবের গায়কীর আশীর্বাদজাত। তার কারণ অবশ্য সুচিত্রা মিত্র। রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী প্রসঙ্গে এই শিল্পীর আলোচনা কিছু বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সুচিত্রা মিত্র সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ শোনা যায়, তাঁর গলা উপরে অনায়াসে উঠত না বা তিনি টপ্পা-অঙ্গের গানে যথেষ্ট কুশলী ছিলেন না।

সুচিত্রা মিত্র

ঋতু গুহ

অথচ সুচিত্রা মিত্রর গানেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গায়কীর সম্পূর্ণ চেহারা- উন্মুক্ত, সানন্দ এবং প্রতিটি শব্দোচ্চারণের পিছনে স্রষ্টার যে স্বপ্ন তার নিপুণ উন্মোচন। সুচিত্রা মিত্রর গানেই অনভ্যস্ত অবাঙালি শ্রোতা যে বারবার রবীন্দ্রনাথের গানকে আবিষ্কার করেন, তার প্রমাণ বহু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য সেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্ত্যজীবনের রোজনামচা থেকে কিছু উদ্ধার করা যাক -‘সুচিত্রা মিত্রের উচ্চারণ-ভঙ্গি এবং গীতি-ভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গায়ন তারই কণ্ঠে সবচেয়ে মধুর। সে-ই আ-করে তারই গান গায়। সবচেয়ে ভালো গান সে-ই গেয়ে থাকে। নির্বাচন তারই শ্রেষ্ঠ। সব গান সকলের মুখে জমে না। তার গলায় প্রাণ ভরে যায়’।

রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীতে কথা আর সুরের সমান আসন পাতা – সুরেলা কণ্ঠ যে তাঁর গানের বিশিষ্ট স্বভাবকেও স্বচ্ছ এবং সুন্দর করে তোলে তারও উদাহরণ নিশ্চয় যথেষ্ট আছে। কিন্তু সুরকে স্বরলিপি-অনুগামী করে শ্রুতি বা অর্ধস্বর নিয়ে শুধু ব্যস্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের গানকে বদ্ধ পল্বল-প্রতিম করে তোলার উদাহরণও এখন বিস্তর। এবং সেই সুরের নির্গমন যদি নাসিক্যধ্বনিরই আরেক চেহারা হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের গানের ঘরানা আরও দূরে সরে যায়। আবার ধূর্জটিপ্রসাদকে স্মরণ করি, কিছু বিষাদ আছে তাঁর সেদিনের ডায়েরিতে,

“মোটামুটি বলা চলে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাক ও ন্যাকামি’ এই বিষয়ে যদি কেউ মজা করে কিছু লেখেন তো তাঁকে মনে মনে আশীর্বাদ করব। ভাগ্যিস দিনুদা বেঁচে নেই”।

আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী নিয়ে আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক সঙ্গী, এই বিদগ্ধ সঙ্গীতবিদের পরিহাস আজ আরও নিদারুণ সত্য হয়ে গেছে।

রচনার প্রথমেই কবির যে অনুনয়ের কথাটি লিখেছি সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন,

‘তাই বলি, আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত, নাওয়ার ঘর কিংবা এমনি সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত’।

সেই খোলা গলায় গান গাওয়ার ফুর্তিটিই তাঁর গানের ঘরানা। একথা নিশ্চয় মনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে বেদনা আর বিষাদ চিরকালের সম্পদ, কিন্তু তাকে শুধু কথায় আর সুরে ‘ধরিলে তো ধরা দেবে না’। শুধু গলা চেপে, দাঁত চেপে, নাক দিয়ে শুদ্ধ সুরের প্রকাশে যে কান্না শোনা যায় তাকে রবীন্দ্রনাথের গানের বেদনা, এমনকি ঘরানা বলতে বাধে। সুর আর বাণী – সমস্তটা মিলিয়ে তৃতীয় এক ভুবন সেখানে সৃষ্টি করতেই হয় যাকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সকল সুরের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের সেই বাসনাই ছিল। সেখানে শ্রুতি অর্ধশ্রুতি থাকতেও পারে কিন্তু তাকে পেরিয়ে যাবে আরেক অনুভব যাকে বলতে পারি আবিষ্কার কিংবা বলা যায় শিল্পীর ‘ইন্টারপ্রিটেশন’।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি সে কথাই বলেননি পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি-র ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখের পৃষ্ঠাতে,

‘তাল আর সা-রে-গ-ম যখন কেবলমাত্র বাহিরের তথ্যরূপে কানের উপর, মনের উপর পড়তে থাকে, তখন তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সেই তাল আর সা-রে-গ-ম’র ভিতর থেকেই সঙ্গীতকে দেখতে পাই তখন মাত্রায় অমাত্রকে, সীমায় অসীমকে, পাওয়ায় অ-পাওয়াকে জানি- তখন সেই আনন্দে মনে হয় এর জন্যে সব দিতে পারি। কার জন্যে ? ঐ সা-রে-গমের জন্যে ? ঐ ঝাপতাল-চৌতালের জন্যে। দূন-চৌদূনের কসরতের জন্যে ? না—এমন কিছুর জন্যে যা অনির্বচনীয়, যা পাওয়া না পাওয়ায় এক হয়ে মেশা; যা সুর নয়, তাল নয়, সুরে-তালে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে সুর-তালের অতীত যা, সেই সঙ্গীত’।

রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীর চাবিকাঠি এখানেই।

লেখক পরিচিতি – পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সঞ্জয় সেনগুপ্ত বিশিষ্ট গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রাহক। একইসঙ্গে সাহিত্য ও সঙ্গীত অনুরাগীও। বাংলা তথা হিন্দি আধুনিক ও ছায়াছবির গান নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন। বেশ কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত। ভারতীয় তথা পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীত-এ সমান ভাবে উৎসাহী। ক্রিকেট অন্ত প্রাণ, সঞ্জয় স্কুল/কলেজ লেভেলে ক্রিকেট খেলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। ফুটবলও তাঁর অতি প্রিয় খেলা।

Copyright © 2014 Abasar.net. All rights reserved.