বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা

বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা - জানুয়ারি, ১৫, ২০১৭

বাংলা রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনি – সৃষ্টি

ও স্রষ্টা

দীপক সেনগুপ্ত

রহস্যের প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। যা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার

সঙ্গে খাপ খায় না, আপাতদৃষ্টিতে যার কার্য-কারণ সম্পর্ক স্পষ্ট

নয়, সেই আলো-আঁধারি ধোঁয়াশা ভাব আমাদের মনকে বিস্মিত করে, রোমাঞ্চ

জাগায়, অনেক সময় আতঙ্কেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু ঘটনা অলৌকিক

বলে অনেকে ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁরা তাঁদের জীবনে এ ধরনের বেশ

কিছু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলেও দাবি করেন। এ নিয়ে অনেক বিতর্কও

হয়েছে। তবে এর অনেকগুলির পিছনেই হয়ত রয়েছে কিছু স্বার্থান্বেষী

মানুষের চক্রান্ত। কিছুদিন আগে এ রকম কয়েকটি ঘটনা টেলিভিশনের মাধ্যমে

সামনে এসেছে। পুরোনো কয়েকটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি এগুলির কেন্দ্রস্থল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে সে সব বাড়িতে।

বাড়ির বাসিন্দারা তো বটেই আশেপাশের লোকরাও ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে

সন্ধ্যার পরে। তবে একবিংশ শতাব্দীর মানুষকে তো বোকা বানানো অত

সহজ নয়। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে এ সবের পিছনে রয়েছে কিছু

বিষয়লুব্ধ ও স্বার্থান্বেষী মানুষের ষড়যন্ত্র। অন্য ধরনের কিছু

হিংসাজনিত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, খুন ইত্যাদি।

এ সব ক্ষেত্রে সমাজে শান্তি বজায় রাখতে অপরাধীকে খুঁজে বের করে

শাস্তি দেওয়াটা জরুরি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে অপরাধী ধরা পড়লেও বহু

ঘটনার সমাধান থাকে অধরা। এ সব ক্ষেত্রেই গোয়েন্দার প্রয়োজন হয়ে

পড়ে। পুলিশের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ ত রয়েইছে, তার সঙ্গে রয়েছে

বেশ কিছু প্রাইভেট ডিটেকটিভ সংস্থা। অনেকেই বিপদে পড়ে এদের শরণাপন্ন

হন উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের জন্য। গোয়েন্দার কাজ হল গোপনে তথ্য

সংগ্রহ করে, বুদ্ধি খাটিয়ে অপরাধীকে খুঁজে বের করা। এ জন্যই সুকুমার

সেনের মন্তব্য –

“পৃথিবীতে মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসে জীবনচর্যার

দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য শিল্প-কল্পনাকে যদি বৃক্ষের উপমা দিই তবে

সে বৃক্ষের প্রথম উদ্গত শাখাগুলির অন্যতম হবে শিকার-চিত্র ও গোয়েন্দার

গল্প। শিকারির কাজ ও গোয়েন্দাগিরি দুই-ই এক ব্যাপার – গোপন অনুসন্ধান

করে ফাঁদ পেতে অথবা আঘাত করে আয়ত্ত করা।”

বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি লেখা হয়েছে অনেক পরে। এর মূল প্রেরণা

এসেছে বিদেশি গল্পের হাত ধরে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এডগার অ্যালেন

পো-র (১৮০৯-১৮৪৯) কথা। তার রচিত Murders in the rue morgue ফিলাডেলফিয়া

থেকে গ্রাহামস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় ১৮৪১-এর এপ্রিল মাসে এবং

এটাকে পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি বলে ধরা হয়। ডিটেকটিভের নাম

ছিল মঁসিয়ে দুপ্যাঁ (Dupin)। মজার কথা, এর এক বছর পরেই ১৮৪২ সালে

ইংল্যান্ডে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

খোলা হয়। চার্লস ডিকেন্সের Bleak house-এর রেশ ধরে উইলকি কলিন্স

রচনা করেন The woman in white (১৮৫৯) ও The moonstone (১৮৬৮)।

এর পরে এসেছেন আর্থার কোনান ডয়েল ডিটেকটিভ শার্লক হোমস ও সহকারী

ডাঃ ওয়াটসনকে নিয়ে। তার লেখা গল্পগুলি The adventures of Sharlock

Holmes (১৮৯২) ও The memoirs of Sharlock Holmes ১৮৯৪ সালে গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয়েছিল। ‘আর্থার কোন্যান ডয়েল–জীবন ও সাহিত্য’ নামে এ

বিষয়ে একটি তথ্য সমৃদ্ধ বই লিখেছেন প্রসাদ সেনগুপ্ত। গোয়েন্দা

কাহিনির চেয়ে ঐতিহাসিক গল্প লিখতেই ডয়েলের ভাল লাগত এবং সে কারণেই

তিনি শেষ গল্পে শার্লক হোমসকে মেরে ফেলে হাত ধুয়ে ফেলেন। কিন্তু

অনুরাগী পাঠকেরা ছাড়বে কেন ? অতএব শার্লক হোমসকে বাঁচিয়ে তুলে

ডয়েলকে লিখতে হয় Hound of the Baskervilles (১৯০২)। এটি পরবর্তীকালে

অনেকেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এরই আদলে ‘জিঘাংসা’ (১৯৫১) নাম দিয়ে

অজয় করের পরিচালনায় বাংলায় চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, অনেক পরে হিন্দিতে

হয়েছে ‘বিশ সাল বাদ’ (১৯৬২)। এ প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে আগাথা ক্রিস্টির

(১৮৯০-১৯৭৬) নাম তো উল্লেখ করতেই হয়। ইংল্যান্ডের মহিলা গোয়েন্দা

কাহিনির এই লেখিকাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসাবে গণ্য করা

হয়। আগাথা মিলার বিয়ের পরে হয়েছিলেন আগাথা ক্রিস্টি। তার সৃষ্ট

ডিটেকটিভের নাম এরকুল পোয়ারো (Poirot)। মোট ৬৭টি গোয়েন্দা কাহিনী

রচনা করেছেন তিনি, প্রথমটির নাম ছিল The mysterious affairs at

styles (১৯২০)। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা – The murder on the links

(১৯২৩), The mystery of the blue train (১৯২৮), Murder on the

orient express (১৯৩৪) প্রভৃতি। সবশেষে উল্লেখ করা যায় অনেক আগে

(১৮৪৪) প্রকাশিত ডব্লিউ রেনল্ডস রচিত Mysteries of the court of

London বইটির কথা। এক সময় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বইটি।

এটি পরে ‘লন্ডন রহস্য’ নামে কয়েক খন্ডে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় লেখা গোয়েন্দা কাহিনির কথা বলতে গিয়ে বিদেশের অনেক

লেখার কথা আলোচনায় এসে গেল। কিন্তু এটা অপ্রাসঙ্গিক নয় ; এসব লেখার

দ্বারাই প্রাণিত হয়ে বাংলায় গোয়েন্দা গল্প লেখা শুরু হয়। সকলেই

যে হুবহু অনুকরণ করেছেন তা নয়, তবে মূল প্রেরণা যদি বিদেশি গল্প

থেকে না আসত তবে রবীন্দ্রনাথ হয়ত সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরী থেকে

এডগার অ্যালেন পো বা অন্যান্য কাহিনি পড়তেন না। ফলে আমরা হয়ত সম্পত্তি

সমর্পণ, ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, নিশীথে প্রভৃতি রহস্য গল্পের স্বাদ

পেতাম না বা হারাতাম পাঁচকড়ি দে-র দেবেন্দ্রবিজয় বা গোবিন্দরামকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কবিগুরু ও তাঁর শান্তিনিকেতন কিন্তু

বৃটিশ রাজত্বে গোয়েন্দাদের নজরে পড়েছিল। প্রকৃতির নিভৃত অন্দরে

এই বিখ্যাত লোকটির কাছে কারা যাতায়াত করছে, কী তাদের কার্যকলাপ

ও উদ্দেশ্য এটা নিয়ে গোয়েন্দাদের ধন্দ ছিল। গোয়েন্দা খাতায় রবীন্দ্রনাথের

পরিচয় – “Rabi Tagore, I.B. suspect Number 11.” তাঁর নামে আসা

চিঠিও মাঝে মাঝে খুলে পড়ে সন্দেহজনক কিছু না থাকলে তবেই তাঁর কাছে

পাঠানো হত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছিল যখন দুটি

আলাদা জায়গা থেকে লেখা চিঠি একই খামের মধ্যে ভরে ডাকঘর থেকে তাঁর

কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

এটা এখন সকলেরই জানা যে বর্গীদের মতই এক সময়ে দেশে ঠগীদের অত্যাচার

অসহনীয় রূপ নিয়েছিল। ইংরেজ প্রশাসনকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে এদের

দমন করতে। এই উদ্দেশ্যেই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন উইলিয়াম হেনরি

শ্লীম্যান (Shleeman) (১৭৮৮-১৮৫৬)। তাঁরই অধীনে দারোগা ছিলেন বরকতউল্লা

নামে একজন বুদ্ধিমান বাঙালি যুবক। পরে ধূর্ততার জন্য লোকমুখে তাঁর

নাম হয় বাঁকাউল্লা, যাঁর চাতুর্যের ও দক্ষতার কিছু কাহিনি ইংরাজিতে

রচিত হয়েছিল। লেখকের নাম জানা না থাকলেও ‘বাঁকাউল্লার দপ্তর’ নাম

দিয়ে ১২টি অধ্যায়ে বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয়। ‘বাঁকাউল্লা দপ্তরে’র

হাত ধরেই নারীরা গোয়েন্দা কাহিনিতে স্থান পেতে শুরু করে। এরকমই

অপর একটি বই ছিল ‘সেকালের দারোগার কাহিনি’, লেখক গিরিশচন্দ্র বসু।

ডাকাতি দমনের যে চেষ্টা ইংরেজ শাসকরা করেছিল সে আমলেরই এক দারোগা

ছিলেন তিনি। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তিনি আত্মজীবনীর ভঙ্গিতে

বর্ণনা করেছেন ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত বইটিতে। এটি সে অর্থে গোয়েন্দা

কাহিনি না হলেও সূচনা হিসাবে ধরা যেতে পারে নিশ্চয়ই। গিরিশচন্দ্র

দারোগার চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত। কাহিনিটি

প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘নবজীবন’ নামক মাসিক পত্রে ১২৯৩-এর

শ্রাবণ সংখ্যা থেকে। সূচনা অংশে গিরিশচন্দ্র যা বলেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য।

কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি –

“…… ইংরাজের অধীনে দেশীয় কত শত বিদ্বান

বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাসন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় বিভাগে

বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনো করিতেছেন কিন্তু কেহই বঙ্গভাষায়

তাঁহার বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক কিম্বা আহ্লাদের কার্য্য

বিবেচনা করেন নাই। আজকাল কত জন কত রূপক কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন;

কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন

অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক

বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবীকালে

বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে

সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠকগণের

মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইতিহাস লেখকদিগের সাহায্যের

উদ্দেশে, এই দেশের দস্যুগণের কীর্ত্তি কলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব

পুলিসের কার্য্যপ্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।”

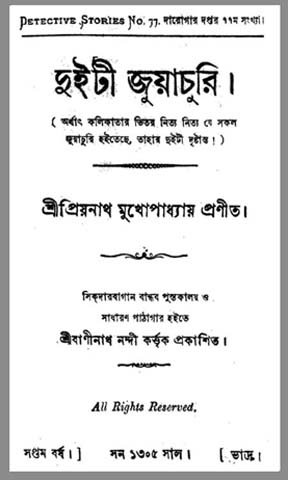

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছিলেন

তেত্রিশ বছর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। ‘আদরিণী’ ১৮৮৭),

‘ডিটেকটিভ পুলিস’-১ম খন্ড (১৮৮৭), ‘বনমালী দাসের হত্যা’ (১৮৯১)

প্রভৃতি পুস্তক রচনা করলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু

‘দারোগার দপ্তর’ লিখে। ১৯১১ সালে অবসর গ্রহণ করে আত্মজীবনীর (১৩১৮)

সূচনায় তিনি লিখেছেন – “দীর্ঘকাল ডিটেকটিভ পুলিসের কার্য্য করিয়া

যে সকল মকর্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি

তাহা আমি অনেক সময় ‘দারোগার দপ্তরে’ প্রকাশ করিয়া থাকি।” ‘দারোগার

দপ্তর’-এর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৮৯৩ সালে এবং এর পর ধারাবাহিকভাবে

পুস্তকগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। প্রতিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০-৪৮।

পুস্তিকাগুলির বিভিন্ন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হত। কয়েকটি

সংখ্যার নাম - ২২নং সংখ্যা ‘বিষম সমস্যা’, ২৩নং সংখ্যা ‘বলিহারি

বুদ্ধি’, ৭৪নং সংখ্যা ‘ঘর-পোড়া লোক’ (অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির

চরম দৃষ্টান্ত), ৭৭নং সংখ্যা ‘দুইটি জুয়াচুরি’ (অর্থাৎ কলিকাতার

ভিতর

নিত্য নিত্য যে সকল জুয়াচুরি হইতেছে, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত),

৭৮নং সংখ্যা ‘শেষ লীলা’ (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়),

১৪০নং সংখ্যা ‘বিষম বুদ্ধি’ (অর্থাৎ হত্যাকারীকে বাঁচাইবার অদ্ভুত

রহস্য!), ১৪৬নং সংখ্যা ‘পাহাড়ে মেয়ে’, ১৫৭নং সংখ্যা ‘ভীষণ হত্যা’

(অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোক হত্যার ভীষণ রহস্য), ১৫৯নং সংখ্যা ‘দীর্ঘকেশী’,

১৭৯নং সংখ্যা ‘প্রতিশোধ’ ইত্যাদি। ‘দারোগার দপ্তর’ পাঠক মহলে যথেষ্ট

সাড়া ফেলেছিল। লক্ষ করা যেতে পারে কোনান ডয়েলের প্রথম ডিটেকটিভ

কাহিনি ‘এ স্টাডি ইন স্কারলেট’ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে এবং সে বছরেই

প্রিয়নাথের ‘ডিটেকটিভ পুলিশ’ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বইটি

সম্বন্ধে ১৮৮৮ সালের ২৫শে জানুয়ারির Indian Mirror মন্তব্য করে

–“We have also read with attention another book composed by

the same author, and styled ‘Detective Police’. The book has

also been written by following the story of a man who was actually

tried by the High Court of Calcutta on the most serious charges

and is up to the date undergoing the term of punishment in the

criminal jail of Alipore”। ‘দীর্ঘকেশী’ কাহিনিটি সুকুমার সেন

‘ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি’ বইতে সম্পূর্ণটাই উদ্ধৃত করেছেন।

‘দারোগার দপ্তর’-এর কার্যালয় বা প্রকাশনার স্থান কিন্তু বারবার

পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন - ১৪নং হুজুরি মলস লেন, ১৬২নং বহুবাজার

স্ট্রিট, সিকদারপাড়া বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি,

প্রকাশক ছিলেন উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী। চাকুরিরত অবস্থাতেই প্রিয়নাথের

‘দারোগার দপ্তর’ বেরোতে শুরু করে এবং অবসর গ্রহণের পরেও পুস্তিকা

প্রকাশিত হয়েছে।

ভিতর

নিত্য নিত্য যে সকল জুয়াচুরি হইতেছে, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত),

৭৮নং সংখ্যা ‘শেষ লীলা’ (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়),

১৪০নং সংখ্যা ‘বিষম বুদ্ধি’ (অর্থাৎ হত্যাকারীকে বাঁচাইবার অদ্ভুত

রহস্য!), ১৪৬নং সংখ্যা ‘পাহাড়ে মেয়ে’, ১৫৭নং সংখ্যা ‘ভীষণ হত্যা’

(অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোক হত্যার ভীষণ রহস্য), ১৫৯নং সংখ্যা ‘দীর্ঘকেশী’,

১৭৯নং সংখ্যা ‘প্রতিশোধ’ ইত্যাদি। ‘দারোগার দপ্তর’ পাঠক মহলে যথেষ্ট

সাড়া ফেলেছিল। লক্ষ করা যেতে পারে কোনান ডয়েলের প্রথম ডিটেকটিভ

কাহিনি ‘এ স্টাডি ইন স্কারলেট’ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে এবং সে বছরেই

প্রিয়নাথের ‘ডিটেকটিভ পুলিশ’ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বইটি

সম্বন্ধে ১৮৮৮ সালের ২৫শে জানুয়ারির Indian Mirror মন্তব্য করে

–“We have also read with attention another book composed by

the same author, and styled ‘Detective Police’. The book has

also been written by following the story of a man who was actually

tried by the High Court of Calcutta on the most serious charges

and is up to the date undergoing the term of punishment in the

criminal jail of Alipore”। ‘দীর্ঘকেশী’ কাহিনিটি সুকুমার সেন

‘ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি’ বইতে সম্পূর্ণটাই উদ্ধৃত করেছেন।

‘দারোগার দপ্তর’-এর কার্যালয় বা প্রকাশনার স্থান কিন্তু বারবার

পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন - ১৪নং হুজুরি মলস লেন, ১৬২নং বহুবাজার

স্ট্রিট, সিকদারপাড়া বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি,

প্রকাশক ছিলেন উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী। চাকুরিরত অবস্থাতেই প্রিয়নাথের

‘দারোগার দপ্তর’ বেরোতে শুরু করে এবং অবসর গ্রহণের পরেও পুস্তিকা

প্রকাশিত হয়েছে।

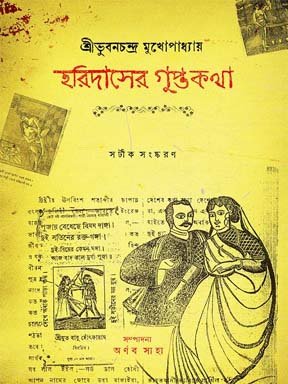

জর্জ ডবল্যু. এম. রেনল্ডসের Joseph Wilmot অবলম্বনে ভুবনচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় ‘এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা’  (১৮৭০-৭৩)

রচনা করার পর ছয় বছর ধরে (১৮৭৩-৭৯) প্রকাশ করেন ‘আমার গুপ্তকথা-আশ্চর্য্য!!!’

১৯০৪ সালে বেরিয়েছিল ‘আর এক নতুন! হরিদাসের গুপ্তকথা’। হয়ত নামের

জন্যই এই ‘গুপ্তকথা’ নামাঙ্কিত বইগুলি লিখেই ভুবনচন্দ্র বিখ্যাত

হয়েছিলেন। তাঁর এ ধরনের আরও কয়েকটি বই ‘বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা’,

‘বিলাতী গুপ্তকথা’, ‘সংসার শর্বরী বা ভবকারাগারের গুপ্তকথা’ ইত্যাদি।

চার খন্ড ‘মার্কিন পুলিশ কমিশনার’ (‘হারাধনের অনুসন্ধান’, ‘মেয়ে

চুরি’, ‘অপূর্ব্ব নারী ডিটেকটিভ’ ও ‘জলবিবি’), ‘গুপ্তচর’ (১৮৯৮),

ফরাসী লেখক ইউজিন সু রচিত Wandering Jew অবলম্বনে ‘ঠাকুরবাড়ীর

দপ্তর’ (চার খন্ড), মারী কোয়েলির Sorrows of satan –এর বঙ্গানুবাদ

‘সন্তপ্ত শয়তান’ (১৯০৩-০৪), Mysteries of the court of London-এর

কয়েক খন্ডে অনুবাদ ‘লন্ডন রহস্য’ (১৯১২-১৪) প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য

রচনা। ‘সাহিত্য পদবাচ্য’ গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হবার আগে বটতলার

বেশ কিছ বই পাঠক সাধারণের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। বাণিজ্যিক

কারণে অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকের নাম দিয়েও অন্যের লেখা বই ছাপা হয়েছে।

(১৮৭০-৭৩)

রচনা করার পর ছয় বছর ধরে (১৮৭৩-৭৯) প্রকাশ করেন ‘আমার গুপ্তকথা-আশ্চর্য্য!!!’

১৯০৪ সালে বেরিয়েছিল ‘আর এক নতুন! হরিদাসের গুপ্তকথা’। হয়ত নামের

জন্যই এই ‘গুপ্তকথা’ নামাঙ্কিত বইগুলি লিখেই ভুবনচন্দ্র বিখ্যাত

হয়েছিলেন। তাঁর এ ধরনের আরও কয়েকটি বই ‘বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা’,

‘বিলাতী গুপ্তকথা’, ‘সংসার শর্বরী বা ভবকারাগারের গুপ্তকথা’ ইত্যাদি।

চার খন্ড ‘মার্কিন পুলিশ কমিশনার’ (‘হারাধনের অনুসন্ধান’, ‘মেয়ে

চুরি’, ‘অপূর্ব্ব নারী ডিটেকটিভ’ ও ‘জলবিবি’), ‘গুপ্তচর’ (১৮৯৮),

ফরাসী লেখক ইউজিন সু রচিত Wandering Jew অবলম্বনে ‘ঠাকুরবাড়ীর

দপ্তর’ (চার খন্ড), মারী কোয়েলির Sorrows of satan –এর বঙ্গানুবাদ

‘সন্তপ্ত শয়তান’ (১৯০৩-০৪), Mysteries of the court of London-এর

কয়েক খন্ডে অনুবাদ ‘লন্ডন রহস্য’ (১৯১২-১৪) প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য

রচনা। ‘সাহিত্য পদবাচ্য’ গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হবার আগে বটতলার

বেশ কিছ বই পাঠক সাধারণের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। বাণিজ্যিক

কারণে অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকের নাম দিয়েও অন্যের লেখা বই ছাপা হয়েছে।

এর পর উল্লেখ্য নাম প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক প্যারীমোহন

সরকারের পুত্র শরচ্চন্দ্র দেব (সরকার)। তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম

প্রেরণাদাতা ছিলেন পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। ‘দারোগার দপ্তরে’র

ধাঁচেই তিনি শুরু করলেন সংকলিত ‘গোয়েন্দা কাহিনি’। এগুলির বিক্রির

বহর দেখে বোঝা যায় ক্রাইম কাহিনি কীভাবে পাঠককুলকে সম্মোহিত করেছিল।

এর প্রতিটি খন্ড সপ্তাহে দু’দিন করে ফর্মা ধরে বিক্রি হত। একটি

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে –“গোয়েন্দা কাহিনি এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ

লক্ষ ফর্ম্মা বিক্রীত হইয়াছে।” সব সংখ্যাই বিক্রি হত ‘শ্রীশরচ্চন্দ্র

সরকার সংকলিত’ নাম দিয়ে, যদিও লেখক কিন্তু একা শরচ্চন্দ্র ছিলেন

না ; মণীন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, পাঁচকড়ি দে প্রমুখ হাত

লাগিয়েছেন এসব লেখায়। এগুলি ছাপা হত ৪৯নং ফিয়ার্স লেনের মোহন প্রেসে।

এরকম কয়েকটি বইয়ের নাম – ‘রঘু ডাকাত’ (দু’খন্ড), ‘খুন না হত্যা’

(তিন খন্ড), ‘ভীষণ নরহত্যা’, ‘ভীষণ নারীহত্যা’, ‘ডবল খুন’ ইত্যাদি।

এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল ‘রঘু ডাকাত’। সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই

বিদগ্ধ জন ও ‘সাহিত্যের লোকেরা’ এই লেখাগুলি পড়ে উপভোগ করতেন।

এক একটি সংখ্যা উৎসর্গ করা হয়েছিল এক একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির

নামে। এদের মধ্যে ছিলেন – মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রাজানারায়ণ

বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি।

একটু খাপছাড়া ভাবে হলেও এখানে আর এক জনের কথা উল্লেখ করা দরকার।

তিনি হলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মনে করা হয় যে তিনি হলেন প্রথম ‘ভদ্রস্থ’

লেখক যিনি রহস্য কাহিনি লিখেছেন। ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত

তাঁর একটি লেখার নাম ‘চুরি না বাহাদুরী?’ অনেকেই লেখাটির প্রশংসা

করেছেন। বারিদবরণ ঘোষের মন্তব্য –

“...... একজন কৃতী লেখকের কথা

বলে নিই । ভদ্রলোক যে কেন আর রহস্য কাহিনি লিখলেন না জানিনা। তিনি

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । ...... রহস্যজনক গোয়েন্দা গল্পের যথার্থ স্রষ্টা

তাকে বলা চলত যদি তিনি এ পথে থাকতেন। রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি,

ভৌতিক আবেশ রচনা ও শেষাবধি কৌতুক নির্মাণে সিদ্ধহস্ত লেখক ট্রেনের

মধ্যে দুই ভদ্রলোকের চুরি ও গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার একটা ঠাসবুনুনিতে

পাঠকদের অভিভূত করে রাখেন।” [

গল্প পড়তে ক্লিক করুন ]

একটা সময়ে সামান্য একটা ব্যবহার্য জিনিসও বিলেত থেকে আমদানি

হত। স্বদেশি দ্রব্য সবে তখন বাজারে আসতে শুরু হয়েছে। হেমেন্দ্রমোহন

বসু, এইচ. বোস. নামেই যিনি সমধিক খ্যাত, এ দেশে ‘কুন্তলীন’ মাথার

তেল, ‘দেলখোস’ এসেন্স ও ‘তাম্বুলীন’ পানের মশলা আবিষ্কার করেন।

৬৩নং বহুবাজার স্ট্রিটে তার কুন্তলীনের দোকান ও প্রেস ছিল। তিনি

‘কুন্তলীন’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন এবং তাতে গল্প লেখার

প্রতিযোগিতা আহ্বান করে শ্রেষ্ঠ গল্প লেখককে পুরস্কৃত করতেন। শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ এই ‘কুন্তলীন পুরস্কার’

পেয়েছিলেন। গল্প লেখকদের তাঁদের লেখার মধ্যে সুকৌশলে কুন্তলীন

দেলখোস ইত্যাদি নাম ঢুকিয়ে দিতে হত। ব্যবসায়িক স্বার্থ সিদ্ধি

করা ছাড়াও এই উদ্যোগ কিছু তরুণ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ লেখককে প্রেরণা

জুগিয়ে তাঁদের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে।

গোয়েন্দা গল্প লিখে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে পুরস্কার পেয়েছিলেন রজনীচন্দ্র

দত্ত (প্রথম পুরস্কার ত্রিশ টাকা), দীনেন্দ্রকুমার রায় (দ্বিতীয়

পুরস্কার কুড়ি টাকা) এবং অন্যান্যরা। দীনেন্দ্রকুমার পরে ক্রাইম

কাহিনি অনুবাদও করেছেন, তাঁর অন্যান্য লেখাও রয়েছে। রজনীচন্দ্র

দত্ত রচিত ‘অদ্ভুত হত্যা’ নামক গল্পটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর লেখার

পর (তাঁর ‘চুরি না বাহাদুরী?’ নামক গল্প) একটি মৌলিক ডিটেকটিভ

গল্প বলে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন। তিনি ‘অদ্ভুত হত্যা’ শীর্ষক

গল্পটি তাঁর বইতে পুরোটাই উদ্ধৃত করেছেন।

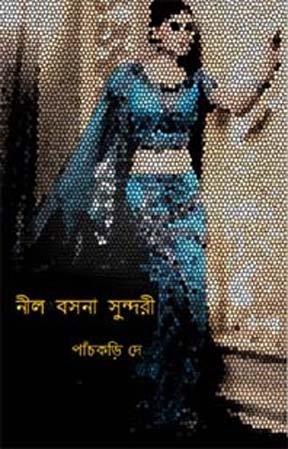

এবার আসি পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কথায়। গোয়েন্দা কাহিনি

লিখে জনপ্রিয়তায় যিনি প্রায় রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন

তিনি হলেন কেদারনাথ দে-র পুত্র পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫)। ‘যমুনা’

পত্রিকার ফণীন্দ্রনাথ পাল, তাঁর দাদা যতীন্দ্রনাথ পাল এবং পাঁচকড়ি

দে-এই তিন জন মিলে বিরামহীনভাবে লিখে গিয়েছেন। জোড়াসাঁকোর ৭নং

শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে পাঁচকড়ির একটা বইয়ের দোকান ছিল – পাল ব্রাদার্স।

একটি ছাপাখানাও তাঁর ছিল – বাণী প্রেস। তার দোকানের নাম কেন ‘পাল

ব্রাদার্স’ হল বা যতীন্দ্রনাথ পালের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তিনি

কেন আর কোন বই লিখলেন না এ নিয়ে অনেক কথাই শোনা যায়। সে যাই হোক,

পাঁচকড়ির প্রথম রচনা ‘সতী শোভনা’। মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠার বই, তবে

মূল রচনাটা আকর্ষণীয়। তাঁর অন্যান্য বই – ‘মায়াবী’, ‘মায়াবিনী’,

‘মনোরমা’, ‘হত্যাকারী কে?’, ‘নীল বসনা সুন্দরী’ (‘অবসরে’ বেরিয়েছে),

‘জীবন্মৃত রহস্য’, ‘হত্যা রহস্য’, ‘ভীষণ প্রতিশোধ’, ‘ভীষণ প্রতিহিংসা’,

‘গোবিন্দরাম’, ‘মৃত্যু বিভীষিকা’, ‘হরতনের নওলা’ (কোনান ডয়েলের

Sign of four-এর অনুবাদ), ‘কালসর্পী’, ‘পরিমল’, ‘প্রতিজ্ঞাপালন’,

‘লক্ষ টাকা’ প্রভৃতি। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম

ডিটেকটিভ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনিতে

তিনি গোয়েন্দার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। সবচেয়ে পরিচিত চরিত্র

ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয় ও তার গুরু অরিন্দমবাবু। কোন কোন রচনায়

গোয়েন্দার নাম গোবিন্দরাম, কোথাও কীর্তিচন্দ্র আবার কোথাও রামপাল।

সাড়া জাগানো ‘হত্যাকারী কে?’ উপন্যাসে গোয়েন্দা ছিলেন বৃদ্ধ অক্ষয়কুমার

- “একজন পুরাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের

নাম ডাক যশ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত

বোধ করিলাম। সেই দিনই বৈকালে আমি অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে গেলাম।” এখানে

একটা কথা বলে রাখা ভাল। অনেকে মনে করেন পাঁচকড়িবাবুর অনেক বইয়ের

লেখক আসলে ধীরেন্দ্রনাথ পাল। সুকুমার সেন লিখেছেন –“পাঁচকড়ির এক

প্রধান লেখক বা ‘গোস্ট লেখক’ ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ পাল। ... পাঁচকড়ি

দে’র কৃতিত্বের কতখানি ধীরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য তা নির্ণয় করা যায়নি।”

পাঁচকড়ি দে-র ‘মায়াবিনী’ যখন ‘গোয়েন্দার দপ্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত

হতে শুরু হয় তখন গল্পটির নাম ছিল ‘জুমেলিয়া’। প্রথম কয়েক ফর্মা

বেরোবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে সম্পূর্ণ বইটি ‘মায়াবিনী’

নামে প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। এখানেই প্রথম আবির্ভাব গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয়ের।

এরপর ১৯০১ সালে ‘মায়াবী’, দেবেন্দ্রবিজয়ের সঙ্গে আসেন তার গুরু

অরিন্দমবাবু। কোথাও কোথাও উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি ‘মায়াবী’ বেরিয়েছিল

‘মায়াবিনীর’ আগে। ‘জীবন্মৃত রহস্য’ বেরোয় ১৯০৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের

নোবেল প্রাইজ পাবার বছরে লেখক এই বইটি উৎসর্গ করেন কবিগুরুকে।

উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল –“শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর / শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর / মহাশয় করকমলেষূ।” ‘জীবন্মৃত রহস্য’ বইটি সম্বন্ধে স্টেটসম্যানের

মন্তব্য –“This is a sensational hypnotic novel in Bengali”।

সম্ভবতঃ ‘হিপ্নোটিক’ শব্দটির অভিঘাতে পঞ্চম সংস্করণে বইটির নাম

হয় ‘সেলিনাসুন্দরী’ ; বিজ্ঞাপিত হয়েছে –“এবার জীবন্মৃত-রহস্য উপন্যাসের

নাম পরিবর্তন করিয়া ‘সেলিনাসুন্দরী’ নামকরণ হইল। তাহার কারণ -

কেহ কেহ ‘জীবন্মৃত-রহস্য’ নাম শুনিয়া মনে করেন, ইহাতে জন্মান্তরবাদ

সম্বন্ধে কোন দার্শনিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে এবং ভূত প্রেতেরও

অসদ্ভাব হইবে না; সুতরাং এই ভয়ে পুস্তক হস্তস্থ করিতে সাহস করেন

না। দেখিলাম, এক্ষেত্রে নামের পরিবর্তন সমীচীন।”

পাঁচকড়ি দে-র বই বিক্রি এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর বই ইংরাজি,

হিন্দি, উর্দু, তামিল, তেলেগু, মারাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন  ভাষায়

অনূদিত হয়েছে। বই বিক্রির টাকায় তিনি কলকাতায় তিনটি প্রাসাদোপম

বাড়ি তৈরি করেছিলেন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত ‘নীলবসনা সুন্দরী’ পাঠকমহলে

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটি সম্বন্ধে ‘জাহ্নবী’ মাসিক পত্রিকার

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সমালোচনা উদ্ধৃত

করে পাঁচকড়ি প্রসঙ্গ শেষ করি। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন –“নীলবসনা

সুন্দরী, হত্যাকারী কে? শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এই দুইখানি ডিটেকটিভ

উপন্যাস আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, আমরা সচরাচর ইংরাজি ও ফরাসীয়

লেখকদের রচিত যেসব ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করি, তদপেক্ষা সমালোচ্য

উপন্যাস দুখানি কোন অংশে হীন নহে। ভাষা বেশ সরল, সুন্দর যেন জলধারার

মত বহিয়া যাইতেছে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে, মুন্সিয়ানার সহিত, ওস্তাদির

সহিত পাঠককে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতে বাধ্য

করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা জন্মে।

লেখকের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নহে।”

ভাষায়

অনূদিত হয়েছে। বই বিক্রির টাকায় তিনি কলকাতায় তিনটি প্রাসাদোপম

বাড়ি তৈরি করেছিলেন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত ‘নীলবসনা সুন্দরী’ পাঠকমহলে

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটি সম্বন্ধে ‘জাহ্নবী’ মাসিক পত্রিকার

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সমালোচনা উদ্ধৃত

করে পাঁচকড়ি প্রসঙ্গ শেষ করি। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন –“নীলবসনা

সুন্দরী, হত্যাকারী কে? শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এই দুইখানি ডিটেকটিভ

উপন্যাস আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, আমরা সচরাচর ইংরাজি ও ফরাসীয়

লেখকদের রচিত যেসব ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করি, তদপেক্ষা সমালোচ্য

উপন্যাস দুখানি কোন অংশে হীন নহে। ভাষা বেশ সরল, সুন্দর যেন জলধারার

মত বহিয়া যাইতেছে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে, মুন্সিয়ানার সহিত, ওস্তাদির

সহিত পাঠককে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতে বাধ্য

করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা জন্মে।

লেখকের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নহে।”

লেখক হিসাবে দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) একটি পরিচিত নাম।

গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনি ছাড়া দীনেন্দ্রনাথ ‘পল্লীচিত্র’, ‘পল্লীবৈচিত্র’,

‘পল্লীকথা’, ‘সেকালের স্মৃতি’ প্রভৃতি বই লিখেও পাঠকসমাজের প্রশংসা

কুড়িয়েছেন। দীনেন্দ্রকুমারের প্রথম ডিটেকটিভ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল ‘কুন্তলীন পুরস্কার’ পুস্তিকায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। এই সময়েই

লিখেছেন ‘হামিদা’, ‘পট’, ‘অজয়সিংহের কুঠী’, ‘আমিনা বাঈ’ প্রভৃতি

গোয়েন্দা কাহিনি। পরে প্রকাশিত হয়েছে – ‘রূপসী মরুবাসিনী’, ‘ভূতের

জাহাজ’, ‘পিশাচ পুরোহিত’, ‘জাল মোহান্ত’, ‘চীনের ড্রাগন’ ইত্যাদি।

এর মধ্যে কিছু রয়েছে ইংরাজি রহস্য কাহিনির অনুবাদ। উপেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় ফাল্গুন ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ‘নন্দন কানন’ নামে একটি ক্রাইম

ও রহস্য কাহিনি সিরিজ প্রকাশ করেন।

দীনেন্দ্রকুমার ছিলেন এর সম্পাদক। দ্বিতীয় বছরে ‘নন্দন কানন’

পত্রিকার নাম বদলে মাসিক ক্রাইম সিরিজ রাখা হয়। এই সিরিজে লেখা

প্রকাশ করে দীনেন্দ্রকুমার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এতে প্রকাশিত

বহু গল্প বিলাতি Monthly magazine of fiction বই থেকে আহৃত। উপেন্দ্রনাথের

সঙ্গে দীনেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর দীনেন্দ্রকুমার নিজেই

‘রহস্য লহরী সিরিজ’ নামে ডিটেকটিভ কাহিনি বের করা শুরু করেন। সব

বইতেই গোয়েন্দার নাম ছিল মিস্টার ব্লেক ও তার সহকারী স্মিথ। দু’শ

সতেরোটি বই প্রকাশিত হয়েছিল এই সিরিজে। এর সঙ্গে ‘নন্দন কানন’

সিরিজের বই যোগ করলে বইয়ের সংখ্যা হয় প্রায় পাঁচশ’। ‘নন্দন কানন’

ও ‘রহস্য লহরী’র প্রভাবে বটতলার বইগুলির চাহিদা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে

আসে। মাসিক পত্রিকায় দীনেন্দ্রনাথের সম্ভবতঃ বহু লেখা ছড়িয়ে আছে

যা এখনো অগ্রন্থিত। সাহিত্যিক হিসাবে দীনেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট ছিল

তার বিষয় বৈচিত্র্য । ‘বসুমতী’ পত্রিকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক

সব সংস্করণের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর কৃত শেষ অনুবাদ ‘কথাশিল্পীর

হত্যারহস্য’ (উপন্যাস) নামে ‘মাসিক বসুমতী’র ১৩৫০-এর বৈশাখ সংখ্যা

থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (‘কলিকাতার সেকাল ও একাল’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের

রচয়িতা) ও সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যও হাত লাগিয়েছিলেন গোয়েন্দা

কাহিনি লেখায়। রচনার কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে কথা বেশি লিখলাম না।

তবে একজনের কথা উল্লেখ করতেই হয়, তিনি হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(১৯০৩-১৯৩৯)। সুকুমার সেন তার তথ্যবহুল বইটিতে এই লেখকের উল্লেখ

কেন করলেন না, বোঝা গেল না। মনোরঞ্জনের জন্ম ফরিদপুরে (এখন বাংলাদেশে)

২৭শে কার্তিক ১৩১০ বঙ্গাব্দে। বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থাতেই সংস্কৃত

ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ব্যাকরণ সহ এই ভাষা নিজেই আয়ত্ব

করেছিলেন তিনি এবং একটি বিতর্ক সভায় সংস্কৃতে বক্তব্য পেশ করে

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীও হয়েছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি

ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে রিপন কলেজে অধ্যাপনাও

করেছেন। তাঁর বাবা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

তিনি ছিলেন ছোটদের প্রিয় ‘রামধনু’ মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

পত্রিকার তৃতীয় বছরে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন মনোরঞ্জন। এই পত্রিকাতেই

বেশ কয়েকটি রহস্য ও ডিটেকটিভ কাহিনি লিখেছিলেন তিনি। তাঁর গল্পে

ডিটেকটিভ একজন জাপানী, নাম হুকাকাশি। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের

পেছনে ডাফ ষ্ট্রীটে ছিল এই বিখ্যাত অপরাধ-তত্ববিদ ও গোয়েন্দার

বাস। ছদ্মবেশ ধারণে সুনিপুণ হুকাকাশি মারামারি ও আগ্নেয়াস্ত্র

ব্যবহারের চেয়ে মগজ খাটিয়ে রহস্যভেদেই ছিলেন অধিক অভ্যস্ত। তবে

জাপানী যুযুৎসুর প্যাঁচও বেশ ভালই জানা ছিল। তার সাকরেদ ছিল রণজিৎ

বা কখনো অভিজিৎ। জটিল সমস্যা সমাধানে হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্তর

মত ঘন ঘন নস্যি নিতে দেখা যেত তাকে। হুকাকাশি নিঃসন্দেহে বাঙালি

পাঠকদের বিশেষ করে ছোটদের মনে স্থান করে নিয়েছিল। মাত্র ৩৬ বছর

বয়সে পরলোক গমন না করলে মনোরঞ্জন আরও রচনার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে

গোয়েন্দা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন। প্রসঙ্গত, মনোরঞ্জনের

গোয়েন্দা কাহিনি ও ডিটেকটিভ হুকাকাশির রেশ ধরেই শিবরাম চক্রবর্তী

তার স্বভাব সিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে গল্প লিখেছিলেন, তার গোয়েন্দার নাম

ছিল কল্কেকাশি। ‘রামধনু’তে প্রকাশিত মনোরঞ্জনের গোয়েন্দা কাহিনিগুলি

হল – ‘পদ্মরাগ’ (উপন্যাস, শ্রাবণ ১৩৩৫ থেকে ১৭ কিস্তিতে), ‘ঘোষ

চৌধুরীর ঘড়ি’ (উপন্যাস, আশ্বিন ১৩৩৭ থেকে ১১ কিস্তিতে), ‘সোনার

হরিণ’ (উপন্যাস, মাঘ ১৩৪১ থেকে ২৬ কিস্তিতে), ‘শান্তি ধামের অশান্তি’

(ছোটগল্প, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩), ‘তের নং বাড়ীর রহস্য’ (ছোটগল্প, শ্রাবণ,

১৩৪৪), ‘হীরক-রহস্য’ (ছোটগল্প, কার্ত্তিক, ১৩৪৪), ‘চণ্ডেশ্বরপুরের

রহস্য’ (ছোটগল্প, মাঘ, ১৩৪৪)। ‘সংসক্তপুরের রহস্য’ নামে একটি ছোটগল্প

প্রকাশিত হয়েছিল সুনির্মল বসু সম্পাদিত ‘আরতি’ বার্ষিকীতে (১৯৩৮)।

মনোরঞ্জনের লেখার ভক্ত ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং সত্যজিৎ রায়ও। হেমেন্দ্রকুমার রায় তার ‘ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন’

বইটি মনোরঞ্জনকে উৎসর্গ করেন; তাতে তিনি লিখেছিলেন “স্বর্গীয় সুহৃদ,

সাহিত্য-সেবক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য / দেখা পেয়েছি দু’দিন, মনে

রাখব চিরদিন।” গোয়েন্দা কাহিনির বাইরেও মনোরঞ্জনের অনেক লেখা রয়েছে।

তার অনুজ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যও ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত

লেখক। মনোরঞ্জনের লেখার একটি নমুনা এখানে রইল [গল্প পড়তে ক্লিক করুন ]

সম্ভবতঃ চল্লিশের দশকের শেষে ‘দেব সাহিত্য কুটীরের’ জন্ম। এখান

থেকে ছোটদের অজস্র বই বেরিয়েছে। এই প্রকাশনা সংস্থাটি বহু বছর

ধরে পূজার সময় একটি বার্ষিকী বের করত। এক এক বছর নাম হত এক এক

রকম যেমন, ‘দেবালয়’, ‘আগমনী’, ‘পরশমণি’, ‘অরুণাচল’, ‘উত্তরায়ণ’

ইত্যাদি। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন

‘পরশমণি’ বইটি। রঙিন ছবিতে ভরা এই বইগুলি ছিল ছোটদের খুবই প্রিয়।

প্রতি বছর অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে যার লেখা না থাকলে মন খারাপ

হত, তিনি হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)। রহস্য, রোমাঞ্চ

ও গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে দেব সাহিত্য কুটির প্রধানতঃ দুটি সিরিজ

বের করেছিল – ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ সিরিজ ও ‘প্রহেলিকা’ সিরিজ। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ

লেখকেরা এই বইগুলি লিখেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন – হেমেন্দ্র কুমার

রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বুদ্ধদেব

বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলবালা

ঘোষজায়া, দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

কাঞ্চনঞ্জঙ্ঘা সিরিজের কয়েকটি বই – ‘অন্ধকারের বন্ধু’, ‘রাত্রির

যাত্রী’, ‘কেউটের ছোবল’, ‘উদাসী বাবার আখরা’, ‘গুপ্ত ঘাতক’, ‘মিসমিদের

কবচ’, ‘মুখ আর মুখোস’, ‘নিঝুম রাতের কান্না’ আর প্রহেলিকা সিরিজের

– ‘ডাকাত কালীর জঙ্গলে’, ‘রাত যখন সাতটা’, ‘দেশের ডাক’, ‘ঝড়ের

প্রদীপ’, ‘অপরাধের কারখানা’, ‘মৃত্যুদূত’, ‘নৈশ অভিযান’ প্রভৃতি।

‘সব্যসাচী’ ছদ্মনামে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু বই লিখেছেন।

এক সময়ে হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন ছোটদের (এবং সেই সঙ্গে বড়দেরও)

অত্যন্ত প্রিয় লেখক। বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমারের

রচনা – ‘অদৃশ্য মানুষ’, ‘আজব দেশে অমলা’, ‘মানুষের গড়া দৈত্য’,

‘কিং কং’ ইত্যাদি। সে সময়টা ছিল ছোটদের স্বর্ণযুগ। সে সব কল্পনার

জগৎ এখন স্কুলপাঠ্য পুস্তকের পরাক্রমে পরাহত হয়েছে। কী লাভ হয়েছে

জানা নেই। কাঞ্চনঞ্জঙ্ঘা সিরিজের মোট চব্বিশটি বইয়ের মধ্যে গোয়েন্দা

কাহিনি ছিল এগারোটিতে। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন সব চেয়ে বেশি সংখ্যক-চারটি।

ছোটদের জন্য তিনি লিখলেও বড়রাও এগুলি উপভোগ করেছেন। খুব সহজ ভাষায়

তিনি যেভাবে রহস্য ঘনীভূত করে তুলে সেটা উন্মোচন করতেন, পাঠককে

সেটা আকর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত। তিনি লেখার কোথাও

সচেতন ভাবেই কোন করুণ রসের সৃষ্টি করেন নি। তাঁর মতে –“এ্যাডভেঞ্চার

গল্পের উদ্দেশ্যই হল, দুঃসাহসী দৃঢ় চরিত্রের ছেলেমেয়ে গড়ে তোলা।”

তাঁর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বা গোয়েন্দা গল্পে তিনি তিন জোড়া গোয়েন্দা

(বা রহস্যভেদী) ও সহকারী সৃষ্টি করেছেন। এরা হলেন – জয়ন্ত ও মানিক,

বিমল ও কুমার এবং হেমন্ত ও রবীন। জয়ন্ত-মানিক এবং বিমল-কুমারের

সাহায্যকারী পুলিশ অফিসার হলেন ইনস্পেকটর সুব্দরবাবু এবং হেমন্ত-রবীনের

ভূপতিবাবু ও সতীশবাবু। কোন কোন কাহিনিতে পুরাতন ভৃত্য রামহরি ও

প্রভুভক্ত সারমেয় ‘বাঘা’কেও ভুলবার নয়।

পাঁচকড়ি দে’র ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয় বা অরিন্দমবাবুর মতো হেমেন্দ্রকুমার

রায়ের গোয়েন্দা জয়ন্ত কিন্তু বয়স্ক নয়। ছোটদের কাছে আকর্ষণীয় হবে

না ভেবে হেমেন্দ্রকুমার তাঁর ডিটেকটিভের বয়স অনেক কম করেছেন। জয়ন্তর

বীরত্বব্যঞ্জক ও আকর্ষণীয় চেহারার বর্ণনা করা হয়েছে ‘জয়ন্তের কীর্তি’

বইটিতে –“জয়ন্তের বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না-তবে তার লম্বা চওড়া

চেহারার জন্য বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড় দেখায়। তার মত দীর্ঘদেহী

যুবক বাঙালী জাতির মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না – তার মাথার উচ্চতা

ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ভিড়ের ভিতরেও সে নিজেকে লুকোতে পারত না, সকলের

মাথার উপরে জেগে থাকত তার মাথাই। রীতিমত ডন-বৈঠক, কুস্তি, জিমন্যাস্টিক

ক’রে নিজের দেহখানিকেও সে তৈরি করে তুলেছিল। বাঙালীদের মধ্যে সে

একজন নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা বলে বিখ্যাত। আপাততঃ এক জাপানী মল্লের

কাছ থেকে যুযুৎসুর কৌশল শিক্ষা করছে।” এ চেহারার বর্ণনা এবং জয়ন্তের

নানা দুঃসাহসিক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি পড়ে ছোটরা হয়ত তাদের শরীরটাকে

গড়ে তোলার উৎসাহ পেত। হেমেন্দ্রকুমারের নিজের একটা সংগ্রহশালা

ছিল। দু’খানা ঘর ভর্তি ছিল দুষ্প্রাপ্য বই, নানা মূর্তি ও নামকরা

চিত্রকরদের আঁকা ছবিতে। হেমেন্দ্রকুমার তার অনেক গল্পের মধ্য দিয়ে

ছোটদের বিজ্ঞান-চেতনা ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই নাম করতে হয় ‘জয়ন্তের কীর্তি’ বইটির। মানুষের

দেহকে জিইয়ে রেখে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করে পরে আবার

তাকে জীবিত করে তোলার প্রচেষ্টা কাল্পনিক ঠিকই কিন্তু এ বিষয়ে

অনেক বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষার কথাও বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে

তিনি ১৯১২ সালে নোবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক রকফেলার ইনস্টিটিউটের অ্যালেক্সিস

ক্যারেলের নামও উল্লেখ করেছেন। হেমেন্দ্রকুমারের অনেক লেখাতে এরকম

বিজ্ঞানের ছোঁয়া আছে। বইটির শেষে জয়ন্ত ঘটনার বিজ্ঞান-ভিত্তিক

সারমর্মও ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক হেমেন্দ্রকুমার আবেদন রেখেছেন

–“পাঠকেরা যেন শুষ্ক ও নীরস বলে জয়ন্তর বক্তৃতার অংশ বাদ দিয়ে

না যান। এই অংশে যা আছে, তা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ওর প্রত্যেক

লাইনটি মন দিয়ে না পড়লে এই উপন্যাসের কোন সার্থকতাই থাকবে না।”

গোয়েন্দাদের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা ছোটদের

আত্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল নিশ্চিত ভাবে।

ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর চরিত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক। বিপুল ভুঁড়ির

অধিকারী ভোজনরসিক সুন্দরবাবু্র ঘন ঘন “হুম” শব্দটি উচ্চারণ খুবই

উপভোগ্য। অনেক সময়েই তিনি সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা ত দূরের

কথা নিজের বোকামিতে সমস্যা তৈরি করেছেন। গম্ভীর পরিবেশ ও আলোচনার

মধ্যে তার নির্বুদ্ধিতা হাস্যরসের সৃষ্টি করে সমগ্র ঘটনাকে আরও

উপভোগ্য করে তোলে। মানিকের কাজই ছিল মাঝে মাঝে সুন্দরবাবুর পেছনে

লাগা। তদন্তে প্রবৃত্ত হয়ে কোন ‘ক্লু’ পেলে শামুকের নস্যদানী থেকে

জয়ন্তর ঘন ঘন নস্য নেওয়ার অভ্যাসটাও লক্ষণীয়।

১৯০৩ সালে পনেরো বছর বয়সে ‘বসুধা’ পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমারের

প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে ‘মৌচাক’ পত্রিকায় ‘যকের ধন’

প্রকাশিত হলে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। এর পর ছোটদের জন্য বিরামহীন

ভাবে লিখে গিয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার। বর্তমান রচনাটির শিরোনাম যখন

‘সৃষ্টি ও স্রষ্টা’ , তখন স্রষ্টার কথা ত কিছু বলতেই হবে। নামকরা

এস্রাজ বাদক রাধিকাপ্রসাদ রায়ের পুত্র প্রসাদদাস রায় ছিল হেমেন্দ্রকুমারের

পিতৃদত্ত নাম। ছদ্মনামে লিখতে গিয়ে পরে সেই নামই স্থায়ী হয়ে যায়।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন নাটকপ্রিয়। শিবরাম

চক্রবর্তীর ভাষায় – “...... শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরেই বেশির

ভাগ সময় কাটাতে দেখেছি তাঁকে।” নাট্যকলা বিষয়ক ‘নাচঘর’ পত্রিকাটির

পরিকল্পনা তারই এবং তিনি এর সম্পাদকও ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার নিজে

শরীর চর্চা করতেন। ‘ডেয়ার ডেভিল’ গোছের লোক ছিলেন তিনি। বহু অদ্ভুত

ও রোমাঞ্চকর ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে এমন

অনেক ঘটনা লিখে গিয়েছেন তিনি। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় এই লোকটি কিন্তু

কবিতা লিখেছেন অনেক এবং গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে ছবি আঁকাও শিখেছেন

কয়েক বছর। সঙ্গীত ছিল অত্যন্ত প্রিয়। নিজে গান লিখেছেন প্রায় চারশ’র

মত। ‘সুরলেখা’ নামে একটি সঙ্গীতের বইও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর লেখা

গানে সুর দিয়েছেন শচীন দেব বর্মন, হিমাংশু দত্ত, কাজী নজরুল ইসলামের

মত ব্যক্তিবর্গ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কয়েক পংক্তি দিয়ে হেমেন্দ্র

প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন –“ ...... এসেছেন

হেমেন্দ্রকুমার, সঙ্গে তার মঙ্গোলীয় ছাঁচের মুখ একজন তরুণ ভদ্রলোক।

...... হেমেন্দ্রকুমার এসেই তারপর ঘোষণা করলেন এবার তিনি সকলকে

গান শোনাবেন। গান সব তার রচনা আর গাইবেন হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গী

সেই অজানা তরুণ। অসময়ে অদ্ভুত প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কিন্তু গান

শুনে সবাই মুগ্ধ। ... পরে যিনি সঙ্গীতের জগতে ভারত বিখ্যাত সেই

অজানা তরুণ ছিলেন সেই শচীন দেব বর্মন।” প্রসঙ্গতঃ হেমেন্দ্রকুমারের

লেখা ‘ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে’ গানটি শচীন দেব বর্মনের কন্ঠে গ্রামোফোন

রেকর্ডে প্রকশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)। গোয়েন্দা কাহিনির লেখকদের

মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। জন্ম উত্তরপ্রদশের জৌনপুরে। পিতার ইচ্ছা

মেটাতে পাটনা থেকে আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করেন, কিন্তু মন বসাতে

পারেন নি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রীতি ছিল অসাধারণ। ফুটবল

ছিল প্রিয় খেলা, সুন্দর হারমোনিয়ামও বাজাতে পারতেন। সেনোলা কোম্পানি

তাঁর কয়েকটি পালা রেকর্ড করেছে। কলকাতায় যখন আসতেন সঙ্গে থাকত

নিজের লেখা গল্প। ছোট গল্প কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও প্রথম

উল্লেখযোগ্য গল্প ‘রক্তসন্ধ্যা’ (১৯৩০), প্রথম উপন্যাস ‘বিষের

ধোঁয়া’ (১৯৩০-৩২)। এবার গোয়েন্দা কাহিনি । তাঁর লেখা গল্পে গোয়েন্দার

নাম ছিল ‘ব্যোমকেশ বক্সি’। ডিটেকটিভ, গোয়েন্দা ইত্যাদি নামগুলি

পছন্দ না হওয়ায় ব্যোমকেশ নিজেকে ‘সত্যান্বেষী’ বলেই তুলে ধরতে

ভালবাসে । পুলিশি নয়, তার কাজ হল আসল ঘটনার উদ্ঘাটন, সত্যের অন্বেষণ।

শরদিন্দুর প্রথম গোয়েন্দা গল্প ‘পথের কাঁটা’ প্রকাশিত হয় ‘মাসিক

বসুমতী’ পত্রিকায় ১৩৩৯-এর মাঘ সংখ্যায়। সাইকেলের ঘন্টার ঢাকনায়

ছোট ফুটো করে ঘন্টার ভিতরে বসানো স্প্রিং-এর সাহায্যে একটা গ্রামোফোনের

পিনকে সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করার অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন এবং এটির

সাহায্যেই শত্রুর বা ‘পথের কাঁটা’র বক্ষভেদ করে মৃত্যু ঘটানোর

কথা বলা হয়েছে গল্পটিতে। নিঃসন্দেহে মৌলিক চিন্তা। এর পরে ফাল্গুন

সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘সত্যান্বেষী’ গল্পটি। পরে বেরোলেও কাহিনির

সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে এটিকেই প্রথম গল্প হিসাবে

ধরা হয়। ‘সত্যান্বেষী’তেই অতুলচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে ব্যোমকেশের

আগমন একটি মেস বাড়িতে। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় পরে তার অভিন্ন

হৃদয় বন্ধু ও সহায়ক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যে অসামান্য

পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী শক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যোমকেশ অবশেষে

অপরাধীকে চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সেটা এক কথায় অসাধারণ।

এ দুটি গল্পের অনুসারী হয়ে পর পর প্রকাশিত হয়েছে আরও আটটি গল্প

– ‘সীমন্তহীরা’, ‘মাকড়সার রস’, ‘অর্থমনর্থম’, ‘চোরাবালি’, ‘অগ্নিবান’,

‘উপসংহার’, ‘রক্তমুখী নীলা’, ‘ব্যোমকেশ ও বরদা’। এই দশটি গল্প

লেখার পর শরদিন্দু আর ব্যোমকেশকে নিয়ে গল্প লেখেননি। কারণ, তাঁর

মনে হয়েছে এই ‘সিরিজে’র গল্প পাঠকদের হয়ত আর ভাল লাগবে না। অনেক

পরে একবার তিনি কলকাতায় পরিমল গোস্বামীর বাড়িতে এসেছিলেন। সে সময়

বাড়ির ছেলেমেয়েরা জানতে চায় কেন তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে আর লিখছেন

না। শরদিন্দু বুঝতে পারেন এ ধরনের গল্পের চাহিদা তখনও রয়েছে। দীর্ঘ

পনেরো বছর পর তিনি আবার ব্যোমকেশের গল্প লিখতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে

তাঁর প্রথম গল্প ‘চিত্রচোর’ (পৌষ ১৩৫৮)। বাইশটি গল্প লেখার পর

তিনি মৃত্যুর মাস কয়েক আগে লিখতে শুরু করেন শেষ গল্প ‘বিশুপাল

বধ’, কিন্তু এটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। শোনা যায় শরদিন্দুর

রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র গুপ্তর

অনুরোধে সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল গল্পটির সমাপ্তি টেনেছিলেন |

শরদিন্দু অমনিবাসে অসমাপ্ত 'বিশুপাল বধ'-ই মুদ্রিত হয়েছিল।

শরদিন্দু ছিলেন কোনান ডয়েল এবং আগাথা ক্রিস্টির ভক্ত। শার্লক

হোমস ও ওয়াটসনকে দেখে ব্যোমকেশ ও অজিতকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে

অনেকে মনে করলেও বয়স ও মানসিকতায় তাদের মধ্যে অনেক অমিল রয়েছে।

শরদিন্দু একের পর এক ব্যোমকেশ কাহিনি যখন লিখে গিয়েছেন, গল্পের

মধ্যে তিনি সময়ের সঙ্গে ব্যোমকেশের সাংসারিক অবস্থা ও পরিবর্তনের

দিকটাও নজরে রেখেছেন। ব্যোমকেশ বিয়ে করেছে ‘সত্যবতী’ নামের একটি

মেয়েকে, যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ‘অর্থমনর্থম’ গল্পে। বিয়ের

পরে হ্যারিসন রোডের বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলায় নতুন বাড়ি

তৈরি করে চলে এসেছে সবাই। সবাই বলতে সঙ্গে রয়েছে অকৃতদার অজিত

এবং সর্বক্ষণের বাড়ির কাজের লোক পুঁটিরাম। পুঁটিরাম প্রথম থেকেই

ব্যোমকেশের সঙ্গী এবং সংসারের একজন সদস্যের মতই তার অবস্থান। ব্যোমকেশের

একটি ছেলে হয়েছে সে কথাও বলা হয়েছে। ‘অদ্বিতীয়’ গল্পটি শুরুই হয়েছে

ব্যোমকেশ সত্যবতীর ঘরোয়া বিবাদ দিয়ে। গল্পে এসবের উল্লেখ থাকলেও

এগুলি কখনই কাহিনিতে গুরুত্ব পায় নি, মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে নি।

ব্যোমকেশের গল্পের কাহিনিকার মুখ্যতঃ অজিত হলেও, শরদিন্দু কিন্তু

সব গল্পে অজিতকে আনেন নি। কারণ বোঝা গেল না। অবশ্য তাঁর দেওয়া

একটি কৈফিয়ৎ হচ্ছে – অজিত একটা বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, লিখবার সময়

কোথায় ? তাছাড়া তার ভাষাও সেকেলে রয়ে গেছে, একঘেয়ে মনে হচ্ছে।

‘বেণীসংহার’ কাহিনির শুরুতেই রয়েছে একটা সকাল বেলার কথা –“অজিত

ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের

বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। ...” ‘বেণীসংহার’ গল্পটি ব্যোমকেশ

অজিতের সাহায্য ছাড়া নিজেই লিখে শেষ করেছে। শরদিন্দুর ব্যাখ্যা

যাই হোক, একজন মনযোগী পাঠক হিসাবে প্রথম দিকের গল্পগুলির সঙ্গে

একাত্ম হয়ে গেলে কাহিনির মধ্যে অজিতকে ছেড়ে থাকতে কিন্তু মন চায়

না।

অন্যান্য বহু গোয়েন্দা কাহিনির মতো ব্যোমকেশ কাহিনিতে কেন অ্যাকশন

বা গোলাগুলি নেই, এ প্রশ্নের উত্তরে শরদিন্দুর বক্তব্য –“আমার

মেজাজের সঙ্গে গোলাগুলি খাপ খায় না। তাছাড়া গোয়েন্দা কাহিনিকে

আমি ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা

কাহিনি নয়। প্রতিটি কাহিনিকে আপনি শুধু সামাজিক সমস্যা হিসাবেও

পড়তে পারেন। কাহিনির মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই।

মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়-ব্যোমকেশ

তারই সমাধান করে। কখনো কখনো সামাজিক সমস্যাও এর মধ্যে দেখাবার

চেষ্টা করেছি। যেমন ‘চোরাবালি’ গল্পে আছে বিধবার পদস্খলন।। একটি

কথা, জীবনকে এড়িয়ে কখনো গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করি নি।” এ

প্রসঙ্গে বলা যায়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনিকে

অন্ত্যজ শ্রেণীর এবং সাহিত্য পদবাচ্য নয় বলে অনেকে মনে করতেন।

এসব লেখাকে ‘বটতলা’ শ্রেণীভুক্ত করার একটা মানসিকতাও ছিল। এ সম্পর্কে

শরদিন্দুর বক্তব্য, যে লেখা কোনান ডয়েল লিখে গিয়েছেন সেসব লিখতে

তাঁর অন্তত কোন লজ্জা নেই। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসগুলি

এক অসাধারণ সৃষ্টি। সম্প্রতি শরদিন্দুর কাহিনি অবলম্বনে একাধিক

চলচ্চিত্র রূপায়িত হয়েছে, ব্যোমকেশের সবগুলি গল্প নিয়ে দূরদর্শনে

‘সিরিয়াল’ও তৈরি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে মঞ্জু দে’র পরিচালনায় ‘শজারুর

কাঁটা’ ছায়াছবি নির্মিত হয়েছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যয়ের

ছদ্মনাম ছিল ‘চন্দ্রহাস’।

শরদিন্দু ভুতে বিশ্বাস করতেন। জীবনের রহস্যময় দিকগুলিতে তাঁর

একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠ করেছেন, চর্চাও

করতেন। বহুবার প্ল্যানচেটেও বসেছেন। ‘প্রেতাত্মার’ ‘জানানো’ অনেক

বিষয়ই সত্যি বলে পরে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আমিও দীর্ঘদিন

প্ল্যানচেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। শরদিন্দুবাবুর নামও যুক্ত। যাক,

সেসব অন্য কাহিনি ।

ভাষার মাধুর্যে ও অনায়াস গতিময়তায় শরদিন্দুর লেখা যেন বাস্তবে

রূপ পরিগ্রহ করে। সম্পূর্ণ দেশীয় পরিবেশে ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে

তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি পাঠকের মনকেও সঙ্গী করে এগিয়ে চলে। শরদিন্দু

প্রসঙ্গ শেষ করি সুকুমার সেনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে –“ভুতের গল্প,

ডিটেকটিভ গল্প, ঐতিহাসিক গল্প এবং নাট্যচিত্র লেখায়ও ইনি অসাধারণ

স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভৌতিক এবং ডিটেকটিভ

গল্পে তাঁহার দক্ষতা ইংরেজি গল্পের প্রায় সমতুল্য। শরদিন্দুবাবুর

স্টাইল অনায়াসসুন্দর সহজ ও স্বচ্ছ রচনারীতির মনোহর আদর্শ। যে গুণ

থাকিলে অনাড়ম্বর রচনা কালের সম্মার্জনীর স্পর্শ এড়াইতে পারে সে

গুণ শরদিন্দুবাবুর অনেক গল্পে বিদ্যমান।”

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির কথা বলতে গিয়ে নীহাররঞ্জন গুপ্তর (১৯১১-১৯৮৬)

কথা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। বাবা সত্যরঞ্জন ও মা লবঙ্গলতা দেবীর পুত্র

নীহাররঞ্জনের জন্ম ১৯১১ সালে অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার ইতিনা

গ্রামে। সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্ম নীহাররঞ্জন অল্প বয়স থেকেই লিখতে

শুরু করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল

কলেজ) পড়বার সময়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ছোটদের উপন্যাস ‘রাজকুমার’

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ‘শিশুসাথী’ পত্রিকায়। দ্বিতীয়

বিশ্ব যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর ডাক্তার হিসাবে বহু দেশ তিনি ঘুরেছেন।

এবার তাঁর গোয়েন্দা কাহিনির কথায় আসা যাক। ত্রিশের দশকে লেখকের

‘কালো ভ্রমর’ প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এর পর আর দুটি খন্ড লিখেছেন

তিনি। বইটি বাজারে আসা মাত্র ছোটদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। নীহাররঞ্জনের

গোয়েন্দা কাহিনিতে ডিটেকটিভ ছিলেন কিরীটি রায়, সঙ্গে সহকারী সুব্রত

রায়। দু’জনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ‘কালো ভ্রমরে’র দ্বিতীয় খন্ডে।

প্রথম খন্ডে শুধু সুব্রতর কথাই বলা হয়েছে। গোয়েন্দা গল্পের লেখকেরা

অনেক সময়েই তাদের সৃষ্ট গোয়েন্দাদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, হয় চেহারার বর্ণনায় বা বুদ্ধির

প্রখরতায় অথবা উভয় দিক দিয়েই। এটা না হলে, গোয়েন্দাদের বিভিন্ন

কার্যকলাপ, অপরাধীদের পিছু নেওয়া বা সূক্ষ বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে

রহস্যের সমাধান হয়তো পাঠকদের মনে দাগ কাটবে না, গ্রহণযোগ্য হবে

না। নীহাররঞ্জনের লেখনীতে সুব্রতর চেহারার বর্ণনা –

“ ...... সত্যি

ভীমসেনই বটে। বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর এমন চমৎকার দেহসৌষ্ঠব বড়

একটা দেখা যায় না। উঁচু, লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুটেরও উপর সুব্রত।

পেশল, উন্নত শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী ব্যায়ামে যেন সজাগ ও সুস্পষ্ট।

কালো দেহের রঙ, দেখলে মনে হয় এ কোন সুদক্ষ কারুশিল্পীর কুঁদে তোলা

চমৎকার একখানি পাথরের মূর্তি। এক মাথা লম্বা লম্বা চুল। সুব্রত

রায়কে ভয় করত না বাঁকুড়া শহরে এমন লোক ছিল কি না সন্দেহ। অথচ ভয়

কাকে বলে সুব্রত তা জানত না।”

প্রাথমিক ভাবে একটা সম্ভ্রমের ভাব

জাগিয়ে তুলতে এরকম বর্ণনা যথেষ্ট কার্যকরী।

এ হেন সুব্রতকেই একটা পারিবারিক সমস্যায় বিপাকে পড়ে দুর্বৃত্তদের

পিছু নিয়ে পরাহত হয়ে কিরীটির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। টালিগঞ্জের সুন্দর

একটা দোতলা বাড়িতে কিরীটির বাস। কাকার কাছেই মানুষ হয়েছেন তিনি।

এখন নির্জলা শখের গোয়েন্দাগিরি করেন। সঙ্গে থাকে নেপালী চাকর জংলী

ও ড্রাইভার হীরা সিং। তবে এরা অপরাধীদের পিছনে ধাওয়া করে না। কিরীটি

পরে বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর নাম কৃষ্ণা। নীহাররঞ্জন কিরীটির চেহারার

বর্ণনা দিয়েছেন –

“ প্রায় সাড়ে ছ-ফুট লম্বা। গৌরবর্ণ। মজবুত হাড়ের

ফ্রেমে বলিষ্ঠ এক পৌরুষ। মাথা ভর্তি ব্যাকব্রাশ করা কোঁকড়ানো চুল।

চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েড চশমা। নিখুঁতভাবে কামানো দাড়িগোঁফ।।

ঝকঝকে মুখ। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। আমুদে সদানন্দ। এবং প্রখর

রসবোধ। অসাধারণ বাকচাতুর্য। কিন্তু মিতবাক।”

নীহাররঞ্জন নিজে ব্রহ্মদেশে

কর্মোপলক্ষে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। তাই ‘কালো ভ্রমর’ কাহিনিটির

অনেকটা জুড়ে আছে রেঙ্গুন। হেমেন্দ্রকুমার ও শরদিন্দুর লেখার প্রভাবে

নীহাররঞ্জন গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর এ ধরনের গ্রন্থের

সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর । কয়েকটি বই – ‘বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল’ (১৩৪৬),

‘রক্তলোভী নিশাচর’ (১৩৪৯), ‘অদৃশ্য কালো হাত’ (১৩৫৩), ‘মৃত্যুবাণ’

(১৩৫৪), ‘কালো ছায়া’ (৪ খন্ড, ১৩৫৫-৫৭), ‘বিষের তীর’ (১৩৫৮) ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও রয়েছে কিশোর সাহিত্য (‘রাজকুমার’, ‘বাদশা’, ‘লালুভুলু’

ইত্যাদি), ‘রাতের রজনীগন্ধা’, ‘উত্তরফাল্গুনীর’ মত সামাজিক উপন্যাস

এবং ইতিহাস আশ্রিত কাহিনি (‘অস্তি ভাগীরথী তীরে’, ‘তালপাতার পুঁথি’,

‘ইতিহাস কথা বলে’ ইত্যাদি)। অনেক গল্প চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে।

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ নীহাররঞ্জন যুদ্ধের অবসানে লন্ডনে গিয়ে স্নাতোকত্তর

ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানে কৌতূহলবশতঃ আগাথা ক্রিস্টির বাড়িতে গিয়ে

তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। অনেকের মতে রহস্য গল্প ও গোয়েন্দা

কাহিনি রচনায় নীহাররঞ্জনের খ্যাতি হেমেন্দ্রকুমারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

তাঁর এ ধরনের রচনা ‘কিরীটি অমনিবাস’ (১৪ খন্ড) নামে গ্রন্থিত হয়েছে।

নীহাররঞ্জনের গোয়েন্দা গল্পের একটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করতেই

হয়। বহু লেখায় যৌনতা ও যৌন-আবেগ ছড়িয়ে আছে। সে অর্থে এগুলি মূলত

বড়দেরই পাঠ্য। গোয়েন্দা কাহিনি রচয়িতাদের মধ্যে সম্ভবত নীহাররঞ্জনই

ছিলেন একমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। ‘আলোক আঁধারে’, ‘হীরকাঙ্গুরীয়’,

‘নগরনটী, ‘ঘুম ভাঙার রাত’, ‘নীলকুঠী’ নামক গল্পগুলি এর সাক্ষ্য

বহন করে। পেশায় চিকিৎসক হবার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক তথ্য

ও জ্ঞান স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়।

শোনা যায় একবার অভিনেতা উত্তককুমার স্বয়ং হাজির হয়েছিলেন নীহাররঞ্জনের

কাছে ‘কিরীটি রায়’কে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করার আর্জি নিয়ে। লেখক

রাজি হননি। মানসপুত্র কিরীটিকে অন্যের হাতে সঁপে দিয়ে রূপান্তর

ঘটাতে হয়তো মন চায়নি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছেন –

“আমি

জানি ‘কিরীটি শুধু একা আমার নয় – বহু বহু জনার প্রিয় – আমার লেখক

জীবনের সে এক বিশেষ প্রাপ্তি – স্বীকৃতি। ...... প্রৌঢ়ত্বের সীমা

অতিক্রম করতে বসে আমার তাই বারবার মনে হয় ওকে খুঁজে না পেলে আমার

কিছুই পাওয়া হত না।”

নীহাররঞ্জন একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে,

নিজের কলমটি এগিয়ে দিয়ে অটোগ্রাফ প্রার্থনা করেছিলেন। অটোগ্রাফের

শেষে কলমটি ফিরিয়ে নিয়ে কবিগুরুকে বলেছিলেন যে তিনি লেখক হতে চান।

উত্তর পেয়েছিলেন –“রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া পেন দিয়ে লিখলেই লেখক হওয়া

যায় না।” লেখক কিন্তু নীহাররঞ্জন হয়েছিলেন। কিরীটি কাহিনিতে মোহিত

প্রমথনাথ বিশীর লেখনীতে কিরীটির মূল্যায়ন –

“ ... কিরীটি রায় যখন

সুশৃঙ্খল যুক্তিবিশ্বাসের দ্বারা অপরাধীর কার্য পরম্পরাকে বিশ্লেষণ

করে তখন আমাদের মনে হয়, এ তো নিতান্তই সহজ ও সরল। সহজ মাত্রেই

যে সরল নয় সেকথা আমাদের স্মরণে থাকে না। এবং কাহিনি শেষ করার পরে

কাহিনির ঊর্ধ্বে জেগে থাকে পাঠকমনে রহস্যকাহিনির রহস্যভেদী নায়ক

কিরীটির ব্যক্তিত্ব, তার তীব্র তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ, পরিমিতি বোধ,

ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিন্যমুক্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। যা কিরীটি রায়কে

সমসাময়িক ডিটেকটিভ কাহিনির নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের

আসন দিয়েছে এবং তার স্রষ্টাকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্যক্ষ

সাফল্য।”

এখন বয়স যাঁদের সত্তরের কাছাকাছি এবং অল্প বয়সে গোয়েন্দা কাহিনির

ভক্ত ছিলেন, তাঁরা ‘মোহন সিরিজে’র দুই একটা বই পড়েননি এমন সম্ভাবনা

কম। এক সময়ে শশধর দত্তের লেখা ‘মোহন সিরিজ’ বাজার মাতিয়ে রেখেছিল।

শশধর দত্তর (১৯০১-১৯৫২) জন্ম আরামবাগের হরাদিত্য গ্রামে, বাবা

উপেন্দ্রনাথ দত্ত, মা শেখরবালা দেবী। সংবাদপত্রে চাকরি নিয়ে জীবনে

বহু জায়গা ঘুরে বেড়ালেও তারই ফাঁকে তিনি লিখে গিয়েছে্ন। তাঁর রচিত

মোহন সিরিজের বইয়ে ‘হিরো’র ভূমিকায় আছে মোহন। তার কোন সহকারী নেই;

সে একাই এক’শ। মোহনের একটা বৈশিষ্ট ছিল, সে ছিল ধনীদের শত্রু ও

গরীবের বন্ধু। ধনীদের অর্থ লুঠ করে সেই অর্থে গরীবদের সাহায্য

করেছে সে। এদিক থেকে দেখলে প্রখ্যাত ‘রবিন হুডে’র সঙ্গে তার তুলনা

করা চলে। মূলতঃ এই রবিন হুড মার্কা কার্যকলাপের জন্যই মোহনকে পাঠকরা

পছন্দ করত। মাঝে মাঝে অবশ্যই থাকত প্রেমিকা রমার সঙ্গে তার প্রেম

কাহিনি। যতদূর মনে পড়ে শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে মোট ২০৬টি মোহন

সিরিজের বই বেরিয়েছিল। ‘মোহন ও জহ্লাদ’ বইটি ছোট বেলায় আমার খুব

ভাল লেগেছিল মনে আছে। মোহনের কান্ডকারখানা পড়লে সে অলৌকিক ক্ষমতার

অধিকারী ছিল ধরে নিতে হয়। যে সব অবস্থায় ও প্রতিকুল পরিবেশে মৃত্যু

নিশ্চিত, সে সব পরিস্থিতি থেকেও সে অনায়াসে অবিশ্বাস্য ভাবে নিজেকে

মুক্ত করে আনে। শশধর দত্তের লেখা মোহন সিরিজের কয়েকটি বই – ‘কারাগারে

মোহন’, ‘মোহন ও রমা’, ‘নারীত্রাতা মোহন’, ‘দস্যু মোহন’, ‘বার্লিনে

মোহন’ ইত্যাদি। এই সিরিজের অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্যই অর্দ্ধেন্দু

মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘দস্যু মোহন’ বইটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত

হয় ১৯৫৫ সালে। মোহনের ভূমিকায় ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা প্রদীপকুমার।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যাঁরা মোহন সিরিজের বইয়ে মোহনের অসামান্য

দক্ষতা ও বীরত্বের কাহিনি পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বপনকুমারের

লেখা বইয়ে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জি ও সহকারী রতনলালের সঙ্গে পরিচিত।

স্বপনকুমারের এই বইগুলি বিভিন্ন ‘সিরিজে’র অন্তর্গত হয়ে দেদার

বিকিয়েছে। বইগুলি ছিল ছোট আকারের – এখনকার অনেক লিটল ম্যাগাজিনের

মতো, পৃষ্ঠা সংখ্যাও কম। প্রচ্ছদে ছিল রোমহর্ষক সব রঙিন ছবি, দেখলেই

খুলে পড়তে ইচ্ছা করে। চিত্রকর ছিলেন নারায়ণ দেবনাথ, শৈলেশ পাল,

তুষার চ্যাটার্জি প্রমুখ শিল্পীরা। প্রতি বইয়ের দাম ছিল আট আনা,

তবে আমি রাস্তার পাশে চাদরের উপর স্তূপ করে রাখা স্বপনকুমারের

বই চার আনা দামেও বিক্রি হতে দেখেছি। সেগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত

কে জানে। এই বইগুলি বিভিন্ন সিরিজের নামে বিক্রি হত যেমন, – ‘কালো

নেকড়ে সিরিজ’ (‘কালো নেকড়ের প্রতিহিংসা’, ‘কালো নেকড়ের ষড়যন্ত্র’,

‘আকাশপথে কালো নেকড়ে’ ইত্যাদি), ‘বাজপাখী সিরিজ’ (‘বাজপাখির রক্তলীলা’,

‘বাজপাখির প্রতিহিংসা’, ‘মহাশূন্যে বাজপাখি’ ইত্যাদি), ‘বিশ্বচক্র

সিরিজ’ প্রভৃতি। বইগুলি পড়া হয়ে গেলে এগুলি সংগ্রহে রেখে দিতে

কিন্তু লোকে আগ্রহী ছিল না। হাতে হাতে ঘুরে শেষে হারিয়ে যাওয়ার

জন্যই যেন এগুলির জন্ম। অথচ নতুন অপঠিত বইয়ের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য।

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কথায় – “পড়িনি মানে। ভীষণ পড়তাম।

অবশ্য সেটা সাময়িক উত্তেজনা। পড়ার পর বইগুলি হারিয়ে যেত বা হাতে

হাতেই অন্য কোন বন্ধুর কাছে চলে যেত। বইগুলি রেখে দেওয়ার কথা কখনও

মনে হয়নি।”

সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে (১৯২৭-২০০১) ওরফে স্বপনকুমারের জন্ম রাজশাহীতে

আইনজীবী পরিবারে। ডাক্তারি পড়বার খুব ইচ্ছা ছিল, ভর্তি হয়েছিলেন

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে। অর্থাভাবে পড়া বন্ধ হবার উপক্রম হলে

লিখতে শুরু করেন গোয়েন্দা কাহিনি। ডাক্তারি পাশ করেছেন কিন্তু

কখনো ডাক্তারি করেননি। তবে ‘টেক্সট বুক অব প্যাথোলজি’, ‘টেক্সট

বুক অব অ্যানাটমি’, ‘হোম নার্সিং’ ইত্যাদি নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের

বই লিখেছেন প্রচুর, বিক্রিও হয়েছে অজস্র। সবজি চাষ ও পশুপালনের

বইও লিখেছেন। অদৃষ্ট চিরকাল অপ্রসন্নই থেকেছে সমরেব্দ্রর উপর।

অনেক প্রকাশক তাঁকে দিয়ে অনেক লিখিয়ে নিয়েছেন কিন্তু সব সময় তাঁর

প্রাপ্যটুকু দেন নি। বিদ্যুতের খরচ বাঁচাবার জন্য শিয়ালদা ষ্টেশনে

আলোর নীচে বসেও লিখেছেন তিনি। এই সমরেন্দ্রনাথই ‘শ্রীভৃগু’ নামে

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই লিখেছেন, এগুলির চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। পরে

অবশ্য ‘ভৃগু’ নামে অনেকেই লিখেছেন। কোনটা কোন ভৃগু কে জানে! তবে

সম্প্রতি ‘লালমাটি প্রকাশন’ স্বপনকুমার নামে লেখা বইগুলি একত্রিত

করে ‘স্বপনকুমার সমগ্র’ নাম দিয়ে প্রথম খন্ডটি প্রকাশ করেছেন।

নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। স্বপনকুমার অন্তত বাঙালির

মন থেকে মুছে যাবেন না।

একটা গোয়েন্দা কাহিনির বইয়ের কথা মনে পড়ছে। নামটা মনে নেই। বইটিতে

গল্প ছিল একটাই কিন্তু এক একটি পরিচ্ছেদ এক একজন লেখকের লেখা।

বিভিন্ন লেখকের লেখা পরিচ্ছেদগুলি নিয়েই সম্পূর্ণ হয়েছে বইটি,

কিন্তু এতে গল্পের আকর্ষণ বা ধারাবাহিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

অভিনব পরিকল্পনা সন্দেহ নেই।

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) এখন বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক হলেও

এক সময় কিন্তু বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ‘প্রবাসী’তে ধারাবাহিকভাবে

(বৈশাখ ১৩২২ থেকে) বেরিয়েছিল তাঁর উপন্যাস ‘সেখ আন্দু’। পাঠকমহলে

যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল এই উপন্যাসটি। জীবনে তাঁকে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা

সহ্য করতে হয়েছে। স্বামী নরেন্দ্রমোহন, যিনি এক সময়ে তাঁর সাহিত্য

চর্চায় উৎসাহ জুগিয়েছেন, তিনি হঠাৎ হয়ে গেলেন বদ্ধ উন্মাদ ও স্ত্রীর

সাহিত্য রচনার বিরোধী। যাই হোক, অন্যান্য রচনার সঙ্গে শৈলবালা

রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনি রচনাতেও হাত দিয়েছেন। তাঁর রচিত রহস্য

উপন্যাস ‘চৌকো চোয়াল’ প্রকাশিত হয়েছে ‘বঙ্গশ্রী’ মাসিক পত্রিকায়।

গোয়েন্দা কাহিনি ‘জয়-পতাকা’ বইটি বেরিয়েছিল ‘দেব সাহিত্য কুটীর’

থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের নামাঙ্কিত হয়ে। কাহিনির মূল বিষয়টি ছিল

– চৌধুরীদের বাড়িতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে ছোটবাবুর ছেলে প্রসন্নকুমার

এসেছেন কলকাতা থেকে, সঙ্গে দুই সতীর্থ বন্ধু জীমূতবাহন ও কিশোরকুমার।

সপ্তমীর রাতে চন্ডীমন্ডপে যাত্রা চলছে, মহা হৈ চৈ। সে রাতেই খুন

হন পাশের পাড়ার এক ব্যক্তি। পুলিশ তো ছিলই, সঙ্গে জীমূতবাহন ও

বাকি দু’বন্ধুও তদন্তে নেমে পড়ে। তদন্ত করতে গিয়ে পাশের এক পোড়ো

বাড়ি থেকে জীমূতবাহন কুড়িয়ে পায় একটা কঞ্চি, মাথায় জড়ানো এক টুকরো

ন্যাকড়া। এটাকেই রহস্যচ্ছলে জীমূতবাহন নাম দিয়েছে ‘জয়-পতাকা’।

ন্যাকড়াটি ক্লোরোফর্মে ভিজিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে একজন ঘুমন্ত লোকের

নাকের কাছে ধরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছে। অপরাধীকে ধরার মূল

কৃতিত্ব জীমূতবাহনের। দেখা গেল, খুনের ঘটনায় দুঃখিত হয়ে সবচেয়ে

বেশি যে কান্নাকাটি করেছিল, সেইই আসলে খুনী। সুপরিকল্পিত ঘটনাটির

পরিবেশনাও সুন্দর।

শৈলবালা বহু সংখ্যক গোয়েন্দা কাহিনি লেখেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি

সম্ভবতঃ একাধিক নূতন লেখিকাকে গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় উদ্বুদ্ধ

করেছেন। অগ্রগণ্যা হলেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২)। তাঁরই

লেখনীতে আমরা পেয়েছি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা গোয়েন্দা কৃষ্ণাকে।

সেকালের সমাজের রীতি মেনে প্রভাবতীর বিয়ে হয়েছিল মাত্র ন’বছর বয়সে।

অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে কর্পোরেশন

স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন তিনি। আঠারো বছরের কাছাকাছি বয়সে ‘ভারতবর্ষ’

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বিজিতা’। বড়দের জন্য

লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের উপযোগী লেখাও প্রাণভ’রে লিখেছেন তিনি।

তাঁর রোমহর্ষক এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী – ‘বন্দী জেগে আছো?’, ‘আঁধার

রাতের যাত্রী’, ‘আসামের জঙ্গলে’ ইত্যাদি বইগুলি ছোটদের খুবই প্রিয়

ছিল। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ থেকে প্রকাশিত কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের তাঁর

দু’টি গোয়েন্দা কাহিনি ‘গুপ্তঘাতক’ ও ‘হত্যার প্রতিশোধ’। প্রথম

বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে একটি হত্যাকাহিনী এবং তারই প্রতিশোধের

কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয়টিতে। সে অর্থে ‘হত্যার প্রতিশোধ’কে ‘গুপ্ত

ঘাতকে’র দ্বিতীয় পর্ব বলা যেতে পারে। তার সৃষ্ট মহিলা গোয়েন্দা

কৃষ্ণা একের পর এক রহস্যের সমাধান করে অপরাধীকে খুঁজে বের করছে।

এই ঘটনাগুলিকে নিছক গোয়েন্দা কাহিনি না বলে, মহিলা প্রগতির চিহ্ন

হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ থেকে ‘কৃষ্ণা

সিরিজ’ নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রভাবতীর সাতখানি গোয়েন্দা কাহিনি

– ‘কারাগারে কৃষ্ণা’, ‘মায়াবী ও কৃষ্ণা’, ‘কৃষ্ণার অভিযান’, ‘কৃষ্ণার

পরিচয়’, ‘বনে জঙ্গলে কৃষ্ণা’, ‘মুক্তিপথে কৃষ্ণা’ ও ‘কৃষ্ণার জয়যাত্রা’।

রচনা ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। কিন্তু সত্যজিতের ফেলুদাকে

বাদ দেওয়া যায় কি ? প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা একজন প্রতিভাবান

গোয়েন্দা। তিনি নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেন ‘প্রদোষ সি. মিটার, প্রাইভেট

ইনভেস্টিগেটর’ নামে। রিভলবার বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার তাঁর খুব

পছন্দের নয়, তাঁর প্রধান সম্বল ‘মগজাস্ত্র’। এই মগজাস্ত্র বা মস্তিষ্ককে

কাজে লাগিয়ে সূক্ষ বুদ্ধি প্রয়োগ করে রহস্যের জাল ছিন্ন করেন তিনি।

ফেলুদা শুধু গোয়েন্দাই নন, তাঁর জ্ঞানের সীমা একাধিক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত,

বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে। তাঁর আবার খুড়তুতো ভাই ও সহকারী তপেশ

রঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসেকে ছাড়া চলে না। অসাধারণ ডিসিপ্লিনড ও সময়ানুবর্তী

ফেলুদার মধ্যে অনেকে স্রষ্টা সত্যজিতের ছায়া দেখতে পান। ব্যোমকেশ

ও ফেলুদা দু’জনেরই ইন্টেলেকচুয়াল স্তরে মূলতঃ চলাফেরা, রহস্য সমাধানের

ধরনটাও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায় সত্যজিতের একাধিক ছায়াচিত্রে ফেলুদার চরিত্রে অভিনয়

করেছেন। তাঁর মত একটু অন্যরকম – “ব্যোমকেশ আমার বরাবরের প্রিয়।

ফেলুদা যদিও ভাল লাগে, ব্যোমকেশের মধ্যে নানা ধরনের মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণ করার একটা পৃথক বিচক্ষণতা আছে, পরতে পরতে। কিন্তু ব্যোমকেশের

বাঙালিয়ানা অনেক বেশি সাহেবি। আমজনতার চেনা। কিন্তু মধ্যবিত্ততাও

আছে তার মধ্যে।”

এই রচনার উদ্দেশ্য গোয়েন্দা কাহিনির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা নয়।

সে জ্ঞানও আমার নেই। ছোটবেলায় এ ধরণের লেখা পড়তে খুব ভাল লাগত,

তারই রেশ ধরে কিছু লেখক ও তাদের লেখার কথা উল্লেখ করেছি মাত্র।

কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা হয় ত কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বল্প

পরিসরে বাদ পড়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রেমেন্দ্র

মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

সম্প্রতি এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম। একটা পারিবারিক দুর্ঘটনার

আকস্মিকতায় তিনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দীঘাতে বেড়াতে

গিয়ে তাঁর একমাত্র কন্যা অপহৃত হয়েছে। কিছুদূরে ঝাউবনের কাছে বালির

উপর পড়ে ছিল তার ওড়নাটি। ঘটনার পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও

মেয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। ভদ্রলোক অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে

প্রকৃতির। কিছুদিন হ’ল নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন প্রাইভেট গোয়েন্দার

সন্ধানে। প্রথমে ব্যোমকেশ বক্সির খোঁজ করে জানতে পেরেছেন যে তিনি

আর ইহলোকে নেই। বহু লোকের কাছে জয়ন্ত-মানিকেরও সন্ধান করেছেন।

উত্তর পেয়েছেন, ‘কোন জয়ন্ত-মানিক ? কলকাতায় কয়েক হাজার জয়ন্ত মানিক

আছে।’ এরপর তিনি লালবাজারে সুন্দরবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ধমক খেয়ে

ফিরে এসেছেন। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে একজন সহৃদয় ভদ্রলোক তাকে পরামর্শ

দিয়েছেন ‘আপনি একেনবাবুর সাহায্য নিন।’ কিন্তু খোঁজ করে তিনি জানতে

পেরেছেন, একেনবাবু সুজন দাশগুপ্তকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কেস হাতে

নেন না। তবে একেনবাবু তদন্ত চালালে নিশ্চিতভাবে ফল আশা করা যায়।

আপাতনিরীহ এই গোয়েন্দা অত্যন্ত অমায়িক ভাবে সবাইকে ‘স্যার’ বলে

সম্বোধন করলেও অপরাধীকে ছেড়ে কথা বলেন না। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত

তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই তিনি সমস্যার সমাধানে

পারদর্শী। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান অবলম্বন সেই ‘মগজাস্ত্র’। উদভ্রান্ত

ভদ্রলোক এখন একেনবাবুর খোঁজ করছেন।

তথ্যসূত্র : গোয়েন্দা কাহিনি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সুকুমার সেনের

আকর গ্রন্থ ‘ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি’ বাদ দিয়ে চলা সম্ভব না।

সঙ্গে রয়েছে হেমেন্দ্রকুমার রচনাবলী, কিরীটি অমনিবাস এবং অন্যান্য

বই। এছাড়া যেসব লেখকের রচনা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারা হলেন

– বারিদবরণ ঘোষ, শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়,

সুজয় বিশ্বাস, পল্লব মিত্র, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মধুরিমা সেন,

সুমন সেনগুপ্ত ও বিনোদ ঘোষাল।

[ বিশেষ দ্রষ্টব্য : রচনাটিতে যেখানে যেখানে মূল লেখক/আলোচকের

উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে মূল বানান অপরিবর্তিত ]

লেখক পরিচিতি - বহু বছর বি.ই. কলেজে (এখন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, শিবপুর ( IIEST,shibpur )) অধ্যাপনা করেছেন। কিছুদিন হল অবসর নিয়েএখন সেখানে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আছেন। অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স নিয়ে গবেষণা করলেও একাধিক বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে - জ্যোতিষশাস্ত্র, পুরনো কলকাতার সংস্কৃতি, ইত্যাদি। অবসর সময়ে 'অবসরে'র সঙ্গে সময় কাটান।

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর

লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য

অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।