শরদিন্দু সংখ্যা

অবসর (বিশেষ) সংখ্যা , এপ্রিল ৩০, ২০১৫

বাঙালির গল্পকার

ঋজু গাঙ্গুলি

দুপুরবেলা। মাথার ওপর ফ্যানটা ট্যাকর-ট্যাকর করে ঘুরছে। বাইরে কোথাও কোন ছাদ-ঢালাই কি সিঁড়ি-বানাই কাজের অঙ্গ হিসেবে ঠাঁই-ঠাঁই আওয়াজ, এক-আধটা পাখির ডাক, গাড়ির হালকা গর্জন আর কিছু সরল ও আপাত-অর্থহীন শব্দ (যাদের হালের ভাষায় হোয়াইট নয়েজ বলা হয়ে থাকে)। এই অবধি শুনেই কি মনটা বিছানা বা সোফার দিকে এগোতে চাইছে? ঘাবড়াবেন না, এই রোগটি আপনার একার নয়। এটি যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বাঙালিকে ভার্টিকাল থেকে হরাইজন্টাল বানিয়ে এসেছে। তাহলে এইবার ভাবুন: আপনার পাঠক যদি হন মূলত সেই শ্রেণিভুক্ত, যাঁরা পড়ার সময় পান সকাল আর সন্ধে-রাতের মাঝের এই সময়টাতেই, তাহলে আপনার কাজ ঠিক কতটা কঠিন? হ্যাঁ, আপনার পক্ষে আছে দুটো জিনিস: (১) আপনার পাঠকদের চিত্ত/কাল-হরণ করার জন্যে টিভি নেই; (২) ইন্টারনেট বা মোবাইল তো দূরের কথা, টেলিফোন বস্তুটিও রীতিমত দুর্লভ। এবার আমার বলতে ইচ্ছে করছে (একদা জনপ্রিয় সেলফ-হেল্প বই-এর নাম থেকে ঝেড়ে): “তখন তুমি করবে কী?”, কিন্তু উত্তরটা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে একের পর এক সাহিত্যিক তাঁদের লেখার মাধ্যমে দিয়ে গেছেন, যাঁদের মধ্যে প্রায় ম্যানুয়াল-প্রণেতা হওয়ার সম্মান দাবী করতে পারেন শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়। ম্যানুয়ালটা খোলার আগে একটু শিবের গীত করে নিলে কি আপনি রেগে যাবেন? রাগুন গে, আমি থামছিনা।

সাক্ষরতা বাড়তে থাকার ফলে যখন সংবাদপত্রের পাশাপাশি সাহিত্যপত্রের আবির্ভাব হল, তখন থেকেই সেই সব পত্রিকার লেখকদের এটা মাথায় রাখতে হয়েছে যে তাঁদের লেখা পড়বেন মূলত মহিলারা, এবং সেইসব পুরুষেরা যাঁরা নিজেদের ধর-মার রুটিনের মধ্যেও লেখার আকর্ষণ কোনমতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না।  অর্থাৎ, লেখায় কটা চরিত্র এল, বা তারা কী ধরনের কীর্তিকলাপ করল, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল লেখার ন্যারেটিভ, এবং (আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে) একটি পর্যায় বা এপিসোড থেকে পরের পর্যায়ে পাঠককে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ফ্রান্সের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-গুলোয় আলেকজান্ডার দুমা এই ব্যাপারটায় সিদ্ধিলাভ করেন, আবার বালজাকের মত সাহিত্যিক কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ঠিক তেমনভাবে কব্জা করতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সাহিত্যপত্র ছিল বেশ কিছু, কিন্তু তাতে যেসব লেখা প্রকাশিত হত সেগুলো বিশেষ-বিশেষ কারণে বিখ্যাত (এমনকি বেস্টসেলার) হলেও তাদের সার্বজনীন আবেদন কতটা ছিল তাই নিয়ে আমার প্রভূত সংশয় আছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, যেমন “নীল দর্পণ” বা বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন লেখা (যাদের প্রায় সবই অনুবাদ বা ভাবানুবাদ)। কিন্তু বাংলায় প্রথম সাহিত্যিক, যিনি এই ন্যারেটিভ-ভিত্তিক কাঠামোটাকে পুরোদস্তুর কব্জা করেন, তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমার এই দাবিটিকে নস্যাৎ করার আগে একবার বইপাড়া বা অনলাইন বুকস্টোরগুলো থেকে খোঁজ নিয়ে দেখবেন প্লিজ; বঙ্কিম এখনো বেস্টসেলার!

অর্থাৎ, লেখায় কটা চরিত্র এল, বা তারা কী ধরনের কীর্তিকলাপ করল, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল লেখার ন্যারেটিভ, এবং (আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে) একটি পর্যায় বা এপিসোড থেকে পরের পর্যায়ে পাঠককে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ফ্রান্সের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-গুলোয় আলেকজান্ডার দুমা এই ব্যাপারটায় সিদ্ধিলাভ করেন, আবার বালজাকের মত সাহিত্যিক কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ঠিক তেমনভাবে কব্জা করতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সাহিত্যপত্র ছিল বেশ কিছু, কিন্তু তাতে যেসব লেখা প্রকাশিত হত সেগুলো বিশেষ-বিশেষ কারণে বিখ্যাত (এমনকি বেস্টসেলার) হলেও তাদের সার্বজনীন আবেদন কতটা ছিল তাই নিয়ে আমার প্রভূত সংশয় আছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, যেমন “নীল দর্পণ” বা বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন লেখা (যাদের প্রায় সবই অনুবাদ বা ভাবানুবাদ)। কিন্তু বাংলায় প্রথম সাহিত্যিক, যিনি এই ন্যারেটিভ-ভিত্তিক কাঠামোটাকে পুরোদস্তুর কব্জা করেন, তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমার এই দাবিটিকে নস্যাৎ করার আগে একবার বইপাড়া বা অনলাইন বুকস্টোরগুলো থেকে খোঁজ নিয়ে দেখবেন প্লিজ; বঙ্কিম এখনো বেস্টসেলার!

বঙ্কিমের লেখার মডেল ছিল একেবারে ক্লাসিকাল। ইংরেজি থেকে শুরু করে ল্যাটিন সাহিত্যের ক্ষীর তুলে তিনি আমাদের জন্যে ভালো-ভালো একসেট ছাঁচ বানিয়ে দিয়ে যান, যার মধ্যে ঐতিহাসিক-ট্র্যাজিক-কমিক-ধার্মিক-সামাজিক সবই ছিল। কিন্তু ওই শতাব্দীর শেষেই দেখা যায় যে পাঠকদের, যাঁর মধ্যে মহিলারা, ছাত্ররা, এবং তরুণ-তরুণীরাই মুখ্য, পড়ার রেওয়াজে পরিবর্তন আসছে, যার পেছনে যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-পাঠ, তেমনই আছে ইংরেজি জনপ্রিয় ‘পেনি ড্রেডফুল’ ঘরানায় লেখা রহস্য-রোমাঞ্চ। তারপর বাংলায় এলেন এক শরতের চন্দ্র, এবং বাঙালি কাত হয়ে গেল (বই হাতে, বিছানায় বা তক্তপোষে, নিদেনপক্ষে আরামকেদারায়)। কলেজ স্ট্রিটে এক পলকের একটু দেখা দিলেও দেখা যাবে যে বঙ্কিমের পরে এই আরেক চট্টোপাধ্যায় শুধু যে বেস্টসেলার তাই নন, ধারাবাহিক বিক্রিবাট্টার ব্যাপারে এঁর ধারেকাছে কেউ আসবেন না (ওপার বাংলায় হুমায়ুন আহমেদ হয়তো আসেন, কিন্তু পদ্মার ইলিশ কাঁটাতার পেরোতে পারলেও পদ্মাপারের বইপত্র বিজিবি-বিএসএফ চক্করে ফেঁসে যায় বলে আমরা এপারে তার ঠিক হদিস পাইনা)। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, ঠিক কী মশলা দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃজন করতেন, যা পিকে-কে ভুল প্রমাণ করে তাঁর লেখাকে বিরিয়ানি বানালেও বাকিদের চচ্চড়ি ছাড়া কিছু বানাতে দিচ্ছে না? তাতে রয়েছে সমকালীন বাংলা, তার জাতি-ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার-কুসংস্কার-অভ্যাসে দীর্ণ সমাজ, তার অবহেলিত-উপেক্ষিত-অথচ চার দেওয়ালের মধ্যে প্রবল প্রভাবশালী মহিলামহল, তার স্বপ্ন-দুঃসাহস, তার বাঁধনভাঙা যৌবন, আর তার ট্র্যাজেডি! তাঁর পরে বাংলা কাঁপালেন তিন বন্দোপাধ্যায়, যাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ এমনই এক আশ্চর্য ঘরানায় লেখালেখি করতে লাগলেন  যা বাংলায় সর্বার্থে অভূতপূর্ব। ইতিমধ্যে দূরের আকাশে ঘনায়মান কালো মেঘেদের আনাগোনা ঘটল মাটির মানুষের জীবনেও। বাংলার সাহিত্যের পরিবেশ থেকে শুরু করে চাওয়া-পাওয়ার সংজ্ঞাগুলো, সবই উপন্যাস-ছোটগল্প-গদ্যকবিতা, এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বদলে যেতে থাকল।

যা বাংলায় সর্বার্থে অভূতপূর্ব। ইতিমধ্যে দূরের আকাশে ঘনায়মান কালো মেঘেদের আনাগোনা ঘটল মাটির মানুষের জীবনেও। বাংলার সাহিত্যের পরিবেশ থেকে শুরু করে চাওয়া-পাওয়ার সংজ্ঞাগুলো, সবই উপন্যাস-ছোটগল্প-গদ্যকবিতা, এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বদলে যেতে থাকল।

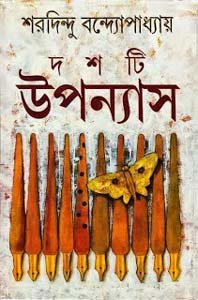

কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যেও বাঙালি কি গল্প শোনা বন্ধ করেছিল? বর্ষার সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে হোক বা আলো-জ্বলা শহরের সুবাসিত ঘরে, বাঙালি গল্পের সন্ধান করে চলেছিল, আর সেই চাহিদা মেটাতে, খাঁটি বঙ্কিমী স্টাইলে বাঙালিকে গল্প শোনাতে এসেছিলেন আর এক শরতের চাঁদ (এই আশ্চর্য সমাপতনটা নিয়ে এখনো কেন গবেষণা হয়নি বলুন তো?): শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়। বাজারের তাগিদে শরদিন্দু অজস্র লিখেছেন, যার মধ্যে সবগুলোই যে উতরেছে বা কালজয়ী বলে নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছে, একথা বলা যাবেনা। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো, ঠিক কী-কী লিখেছেন শরদিন্দু? শরদিন্দু অমনিবাসের ১২টি খণ্ড বদলে হওয়া চারটি সংকলন থেকে পাচ্ছি:

(১) সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ-এর মোট তেত্রিশটি (৩৩) রহস্য কাহিনি, যার মধ্যে ছটি (৬) উপন্যাস, বাকিরা কয়েকটি নভেল্লা আর অধিকাংশই ছোটগল্প।

(২) ঐতিহাসিক কাহিনি, যার মধ্যে পাঁচটি (৫) উপন্যাস আর সতেরোটি (১৭) গল্প।

(৩) হাসি-কান্নার হিরে-পান্না মেশানো, আবার লাল আর কালোর শেডে সাজানো দশটি (১০) রোমান্টিক উপন্যাস।

(৪) মোট একশো তিরাশিটি (১৮৩) নানা স্বাদের ছোটগল্প, যার মধ্যে একত্রিশটি (৩১) অলৌকিক রসের, বাকিদের কোথাও নির্মল কৌতুক, কোথাও নির্মম সত্যের নৃশংস অথচ সুশোভন পরিবেশন।

এ বাদে শিশু ও কিশোরপাঠ্য এক বিপুল সম্ভার রচনা করেছেন শরদিন্দু, কিন্তু আমি সেই লেখাগুলোর প্রসঙ্গে যাচ্ছিনা, কারণ তাদের নিয়ে পৃথক আলোচনা হবে অন্য লেখায়। তবু, শরদিন্দুর লেখার যেটুকু পরিচয় আমি দিলাম তা থেকে এটা নিশ্চই স্পষ্ট হয় যে আমরা, মানে ভাত-মাছ-কমলালেবু-আচার-পায়েস-দুগ্গাপুজো-দলাদলি এবং হাজার সমস্যায় আকীর্ণ হয়েও একটু ভালো আগামীকালের প্রত্যাশী বাঙালি, মোটামুটি যা-যা পড়তে চাই, তার সবই উনি লিখে গেছেন। আর এই সাহিত্য-সম্ভারের মধ্যে থেকে আমি এমন তিনটি বিষয়ের দিকে সুধীজনেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলোতে এখনো শরদিন্দু অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রথমেই আমি শরদিন্দুর সবথেকে বিখ্যাত, এবং ক্রমশ অধিকতর খ্যাতিমান হয়ে ওঠা চরিত্রের, আর তার আখ্যানমালার কথা বলব। হ্যাঁ, আমি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কথা বলছি। গত চার মাসের মধ্যে আমাদের সামনে চার-চারজন ব্যোমকেশ নানা রূপে টিভি আর সিনেমার পর্দায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং তার পরেও মিডিয়ায়, বিশেষত সোস্যাল মিডিয়ায়, সেই চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনি-বর্ণন নিয়ে সমালোচনার ঝড় চলছে। এর থেকে দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হয়: -

১. ‘বাঁকাউল্লার দপ্তর’দিয়ে শুরু হওয়া বাংলায় রহস্যভেদের ঘরানায় অজস্র নাম থাকলেও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে, নিছক হু/হাউ/হোয়াই-ডান-ইট-এর ঊর্ধ্বে মানবমনের খাঁটি কিয়ারসক্যুর হিসেবেও জাজ্বল্যমান এই গল্পগুলো আমাদের মনের সিংহাসনে এমন মর্যাদায় আসীন, যে তাদের বর্ণনায় কোথাও কোন ত্রূটি-বিচ্যুতি হচ্ছে ভাবলেই আমাদের নিজস্ব গর্বের জায়গাটা আহত হয়।

২. ডিটেকটিভ বলুন বা রহস্যভেদী, ফেলুদা বলুন বা কর্নেল বা কিরীটি, ব্যোমকেশের চেয়ে বেশি খাঁটি বাঙালি চরিত্র আমরা আর কোথায় পাব, যে আচারে –বসনে-কথায় নিজের বাঙালিয়ানা অটুট রাখে, আবার একই সঙ্গে থাকে সাহসী, নির্ভীক, নৈতিক, এবং আপোষহীন?

শরদিন্দু নিজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:

“.... গোয়েন্দা কাহিনিকে আমি ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনি নয়।..... মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়... ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে...।”

অন্যান্য বাঙালি গোয়েন্দা বা রহস্যভেদীদের কার্যাবলী বিবৃত করার সময় লেখকেরা কী ভাবেন তা অনেক সময়েই জানা যায়না, কিন্তু এই সাক্ষাৎকার-এর অংশটুকু থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে বাজারে চালু, অথচ সাহিত্যমোদীদের দ্বারা উপেক্ষিত রহস্য গল্পের ধারাটিকে খুব সচেতন ভাবে এড়িয়ে শরদিন্দু তৈরি করতে চেয়েছিলেন এক সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা। এই গল্পগুলো শরদিন্দু যখন লেখা শুরু করেন সেই সময়ে, মানে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, ইংরেজিতে রহস্য-রোমাঞ্চের ঘরানায় চারটি বড় দিক-বদল হয়ে গেছে:

[ক] আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসের মাধ্যমে রহস্য কাহিনি শুধু জনপ্রিয়ই হয়নি, কার্যত একটা আলাদা সাহিত্যরীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে;

[খ] আগাথা ক্রিস্টি তাঁর এঁরক্যুল পয়রোর গল্পগুলোয় বুদ্ধির দীপ্তি আর পাঠককে বিপথগামী করে তোলার মত অজস্র তথ্য আর আভাস ছড়িয়ে দেওয়ার এক নিজস্ব স্টাইল প্রবর্তন করেছেন;

[গ] আটলান্টিক-এর ওপারে ড্যাশেল হ্যামেট আর রেমন্ড শ্যান্ডলার প্রতিষ্ঠা করেছেন “কথা কম, কাজ বেশি” এক ১০০% মার্কিন রহস্যকাহিনি, যে লেখনরীতি ‘হার্ড-বয়েল্ড’ স্টাইল হিসেবে আজও খ্যাত;

[ঘ] এলেরি কুইন-এর লেখাগুলোয় (বিশেষত যেগুলো পরবর্তী সময়ে রেডিওতে সম্প্রসারণের জন্যেই লেখা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফেয়ার-প্লে রহস্যভেদের পদ্ধতি, যাতে সব সূত্র পাঠকের সামনে দেওয়া থাকবে, আর পাঠককে চ্যালেঞ্জ করা হবে গোয়েন্দার আগে রহস্যভেদ করতে।

কিন্তু ভেবে দেখুন তো, শরদিন্দুর লেখা ব্যোমকেশের কাহিনিগুলোকে কি ঠিক এই চারটি ছাঁচের মধ্যে কোন একটাতেও পুরোপুরি ফেলা যাচ্ছে (শার্লক হোমসের কথা আলাদা, পৃথিবীর সব ধরণের রহস্য কাহিনিকেই ওই ব্র্যাকেটে ফেলা যায়)? তার থেকেও বড় কথা, ব্যোমকেশ-এর শেষ ও অসমাপ্ত গল্প “বিশুপাল বধ” প্রকাশিত হওয়ার (অগাস্ট ১৯৭১) পর প্রায় চুয়াল্লিশ বছর হতে চলল, আমরা কি প্রাপ্তবয়স্ক-দের জগতে তার জায়গা নিতে পারে এমন একটিও রহস্যভেদী বা সত্যান্বেষী পেয়েছি? অতঃপর, অদ্বিতীয় ব্যোমকেশ!

দ্বিতীয়ত, আমি আসব শরদিন্দুর লেখা ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রসঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় ঐতিহাসিক কাহিনির যে কাঠামোটি বানিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে প্রায় সব সাহিত্যিক সেটিকেই অনুসরণ করেছেন। এতে আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ সংঘাতের সময় বেছে নিয়ে তার পটভূমিতে কিছু চেনা আর কিছু অচেনা চরিত্রের মাধ্যমে চিরন্তন (মানিক বন্দোপাধ্যায় যাকে প্রাগৈতিহাসিক বলেছেন) অনুভূতি আর আবেগের এক অনুপম কোলাজ তৈরি করার চেষ্টা চলে, যাতে একটা গল্প বলা যায় যা ইতিহাসের মূল কথনটি অবিকল রেখেও অনেক নতুন কথা, নতুন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সন্ধান দেয়। পাঠকমাত্রেই জানেন যে কাজটা অসম্ভব কঠিন! আর তাঁরা এটাও জানেন যে বঙ্কিম ছাড়া আর একমাত্র সাহিত্যিক যিনি বাংলায় এই ধারায় লিখে সমালোচকের শ্রদ্ধা আর পাঠকের অবিমিশ্র মুগ্ধতা পেয়েছেন, তিনি হলেন শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়। কীভাবে? এর সূত্র শরদিন্দু নিজেই দিয়ে গেছেন, কখনো কোন সাক্ষাৎকারে, কখনো বা তাঁর আশীর্বাদ-ধন্য সাহিত্যিক শংকরের উদ্দেশ্যে বলা কথায়: সংস্কৃত ভাষায় স্বোপার্জিত ব্যুত্পত্তি, যার ফলে তাঁর ব্যবহৃত কঠিনতম শব্দও আমরা অক্লেশে পড়ে ফেলতে পারি, আর মানে পুরোপুরি না বুঝেও সেই সব শব্দ আর বাক্য দিয়ে তৈরি করে নিতে পারি নিজস্ব এক মহল, যেখানে অভিনীত হয় জীবননাট্যের রোমাঞ্চকর একের পর এক অংক। কিন্তু শুধু সংস্কৃত ভাষা দিয়ে, বা ইতিহাস গুলে খেলেও যে ঐতিহাসিক কাহিনি নির্মাণ করা যায়না, তার ভূরিভূরি নজির বাজারে ছড়িয়ে আছে। এই উপন্যাস এবং গল্পগুলো থেকে ইতিহাসকে যদি সরিয়ে নেন, তাহলেও কিন্তু আপনি এদের ছেড়ে উঠতে পারবেন না, কারণ এতে শুধু যে ঘটনার ঘনঘটা আর অসির ঝনঝনানি আছে তাই নয়, এতে আছে ভরপুর রোমান্স, ক্রোধ, লালসা, ভয়, আনন্দ, কৌতূহল, এবং টানটান ন্যারেটিভ। এই সব জীবনরসের ফল্গুধারায় সতেজ আখ্যানের আবেদন অন্তত গল্পপ্রিয় বাঙালির কাছে “প্রাগৈতিহাসিক”। তাই এই রচনাতেও শরদিন্দু একমেবাদ্বিতীয়ম!

তৃতীয়ত আমি আসব শরদিন্দুর ছোটগল্পের, বিশেষত তাঁর লেখা অলৌকিক-অতিলৌকিক গল্পের প্রসঙ্গে। গোদা বাংলায় এই ঘরানাটিকে আমরা ‘ভূতের গল্প’ বলতে অভ্যস্ত হলেও ইংরেজি হরর/উইয়র্ড টেলস-এর যতরকম গোত্রভেদ করা যায় (যার মধ্যে গোস্ট স্টোরিজ অবশ্যই একটা) তার প্রায় সব কটিই শরদিন্দুর একত্রিশটি গল্পে বর্তমান। যদি আমি গোত্র ধরে-ধরে গল্পের নাম বলতে চাই, তাহলে সেটা একেবারে অশালীন কীর্তি হবে, তাই আমি ওই লাইনে হাঁটছি না। আমার বক্তব্য দ্বিবিধ: -

(১) সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পাশাপশি শরদিন্দু যে “ভূতান্বেষী” বরদার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন, তেমন চরিত্র বাংলায় এসেছে আর মাত্র দুটি: প্রেমেন্দ্র মিত্রের “ভূতশিকারী” মেজকর্তা, আর অনীশ দেবের “ভূতনাথ” প্রিয়নাথ জোয়ারদার। কোন তুলনায় না গিয়েও একথা বলাই যায় যে আমি যে দুই লেখকের নাম করলাম, তাঁরা দুজনেই বাংলার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে খ্যাত, জনপ্রিয়, এবং বহুপঠিত। কিন্তু ওই দুটি চরিত্রের আজ অবধি কটি কাহিনি আপনার পড়ার সুযোগ হয়েছে? “আনন্দমেলা” আর “কিশোর ভারতী” পড়ে যদি আপনার শৈশব কেটে থাকে তাহলে হয়তো মেজকর্তা আর তাঁর খেরো খাতার (হ্যাঁ, কলকাতার সবচেয়ে লম্বা রুটের বাসে ফেলে যাওয়া একটা ব্যাগের মধ্যে যেটা গল্পগুলোর লেখক খুঁজে পেয়েছিলেন, আর ব্যাগের মালিকের নাম-ঠিকানার সন্ধানে যেটিকে তিনি বাড়ি নিয়ে গেছিলেন) কথা আপনার মনে পড়তে পারে, কিন্তু আপনি কি আদৌ জানতেন ভূতনাথ-এর কথা?

(২) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে অদ্ভুত রসের গল্প, যা পড়া হয়ে যাওয়ার পরেও “শেষ হয়ে হইল না শেষ” অনুভূতিটা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, আর হঠাৎ করেই একটু ভয়, একটু গা-শিরশিরানি ভাবটা ভেজা বাতাসের মত ঘাড়ের কাছটা ছুঁয়ে যায়, শরদিন্দুর মত করে আর কেউ কী লিখতে পেরেছেন আজও? গল্পের নামের লিস্ট দিতে গেলে শেষ করতে পারবনা, তাই আমি শুধু আমার প্রিয়তম গল্পটির কথাই লিখি: “কামিনী”। শরদিন্দুর লেখা শেষ অলৌকিক-অতিলৌকিক গল্প এটিই। নিতান্ত সহজ ভাষায়, একটিও অবান্তর বা অতিকথিত বাক্যের অবতারণা না করে শরদিন্দু পাঠককে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যান, যেখানে দেখা আগুনের আড়ালে না-দেখা সর্বনাশের আভাসটা উঁকিঝুঁকি মারে আগাগোড়া, আর ধাক্কাটা লাগে একেবারে শেষে এসে। উফফফ! আজ অবধি হাজার দুয়েক ভূতের/ভয়ের/অদ্ভুতুড়ে গপ্প পড়ে ফেলেছি, কিন্তু এমন গল্প লাখে একটা লেখা হয়। জানি, এই ট্রোপ ব্যবহার করে গাদাগাদা গল্প লেখা হয়েছে ও হবে, কিন্তু শেষে কী হবে তা জেনেও যে গল্প ছেড়ে ওঠা যায়না, তার থেকে ভালো আর কিছু কি হতে পারে (প্লিজ, ঝালনুন দিয়ে জলপাই-এর তুলনা আনবেন না, ওটা স্বর্গীয় জিনিস)?

তাহলে হে সুধীজন, আমি কি আমার কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলাম? “তুঙ্গভদ্রার তীরে”, “ঝিন্দের বন্দী”, “চিড়িয়াখানা” আর “কামিনী” যাঁর কলম থেকে বেরোয়, গভীর আর্থসামাজিক বিশ্লেষণের বাইরে নিখাদ গল্প পড়ার কথা ভাবলেই বাঙালির মনে তাঁর কথাই কেন ওঠে, সেটা কি আমার হাবুডুবু খাওয়া কথায় ঠিক বোঝা গেল? যদি গিয়ে থাকে তবে বাঁচালেন, ব্যোমকেশকে নিয়ে করা পরের সিনেমাটা দেখতে আমরা একসঙ্গে যাব। আর যদি আমার কথাগুলো নেহাত প্যাচাল-পাড়া বলে ঠেকে, তাহলে আর আপনার সময় নেব না, বরং শরদিন্দু অমনিবাস নিয়ে পড়তে থাকুন, সময়টা ফাটাফাটি কাটবে।

লেখক পরিচিতি - এক উদ্যমী পাঠক, যিনি বিপ্লব, চোখের জল, মানবচরিত্রের অতলস্পর্শী গভীরতা, সিন্ডিকেট, সারদা, ধোনি, ইত্যাদি তাবড় বিষয় থেকে দূরে, স্রেফ বেঁচে থাকার গল্প পড়তে চান। নিজের ভালবাসা থেকেই দীর্ঘদিন বইয়ের রিভিউ করছেন।

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর

লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য

অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।