সুকুমার রায় স্মরণে

অবসর (বিশেষ) সংখ্যা, এপ্রিল ৩০, ২০১৬

আমার জোছ্না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার

কেয়া মুখোপাধ্যায়

সুকুমার রায়

|

সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষে খুব হৈ চৈ হয়েছিল বলে শুনিনি। জন্মের একশ পঁচিশ বছরও পেরিয়ে গেল চার বছর আগে, নীরবেই। হুজুগপ্রিয় বাঙালি চরিত্রের সঙ্গে ব্যাপারটা একটু বেমানান কি? তবে একটা কথা অকপটে বলা যায়, তাঁর রচনার মধ্যে এমন কিছু আছে যা এইসব বিশেষ উপলক্ষতেই শেষ হয়ে যায় না। উপলক্ষের চেয়ে তা অনেক বড়। উপলক্ষকে ছাপিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ভাবনা আর ভাললাগার সঙ্গী হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, সুকুমার রায়ের অন্তত একটি বই লেখাপড়া-জানা বাঙালির ঘরে ঘরে থাকে। স্কুলে বাংলার সিলেবাসে তাঁর লেখা আবশ্যিক। কিন্তু স্কুলের গণ্ডীতে ঢোকার আগে, কথা বলতে শেখার পর থেকেই তাঁর ছড়া আর কবিতা বাংলার শিশুদের আনন্দ আর অবকাশের সঙ্গী।

ছোটবেলার রঙ

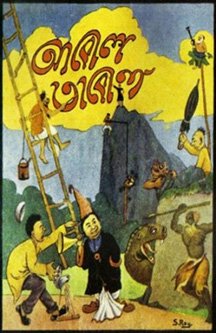

আমার ছোটবেলার প্রিয় উপহারগুলির অন্যতম ‘আবোল তাবোল’। ওই আবোল তাবোল হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে খুলে গেল একেবারে একটা নতুন দুনিয়া। মোমরঙের বাক্সে ঘুমিয়ে থাকা লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা রঙগুলো সবার চোখ এড়িয়ে চুপিচুপি কেমন জানি মিশে গেল প্রতিদিনের জীবনে। তারপর ইস্কুল, বাড়ি, একটু খেলা আর অনেক পড়ার মাঝে নতুন নতুন বন্ধু। তখন থেকে সেই যে ‘রামগরুড়ের ছানা’ কিংবা ‘গোমড়াথেরিয়াম’-এর সঙ্গে ইস্কুলের দিদিদের আর ‘না হাসির বাসা’-র সঙ্গে ক্লাসরুমের মিল খোঁজা শুরু হল, তার রেশ রয়ে গেল বড়বেলাতেও।

ছন্দে মজায় কবিতায়

সুকুমার রায়ের কবিতা মানেই দারুণ মজা। নানা ধরণের হাসির ব্যবস্থা সেখানে। মুচকি হাসি, হাহা-হিহি-হোহো থেকে অট্ট হাসি আর উদ্দাম হাসির আয়োজন পাতায় পাতায়। ইংরেজি ‘ননসেন্স’ কথাটার ‘আবোল তাবোল’-এর চেয়ে ভাল বা সার্থক বাংলা আর হয় না। তবে এ কিন্তু পাগলের আবোল তাবোল প্রলাপ নয়। নেশাগ্রস্তের অকারণ বকবকানিও নয়। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল অত্যন্ত গভীর, সচেতন রচনা। কবিতার এই আবোল তাবোল পাঠ ঋদ্ধ হবার মত। আবোল তাবোল-এর মুখবন্ধে সুকুমার রায় নিজে এর ধরণকে ‘খেয়াল রস’ বলেছিলেন। সংশয় প্রকাশও করেছিলেন, ‘ইহা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হইতে পারে’ বলে।

সুকুমার রায়ের কবিতা মানেই দারুণ মজা। নানা ধরণের হাসির ব্যবস্থা সেখানে। মুচকি হাসি, হাহা-হিহি-হোহো থেকে অট্ট হাসি আর উদ্দাম হাসির আয়োজন পাতায় পাতায়। ইংরেজি ‘ননসেন্স’ কথাটার ‘আবোল তাবোল’-এর চেয়ে ভাল বা সার্থক বাংলা আর হয় না। তবে এ কিন্তু পাগলের আবোল তাবোল প্রলাপ নয়। নেশাগ্রস্তের অকারণ বকবকানিও নয়। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল অত্যন্ত গভীর, সচেতন রচনা। কবিতার এই আবোল তাবোল পাঠ ঋদ্ধ হবার মত। আবোল তাবোল-এর মুখবন্ধে সুকুমার রায় নিজে এর ধরণকে ‘খেয়াল রস’ বলেছিলেন। সংশয় প্রকাশও করেছিলেন, ‘ইহা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হইতে পারে’ বলে।

‘শব্দকল্পদ্রুম’-এ ছিল বৃহস্পতির মন্ত্র। সেই দশটি লাইনের প্রথম দুটি আর শেষ দুটি লাইন এসেছে দ্রিঘাংচু-র মন্ত্রে। বৃহস্পতির মন্ত্রটা মনে করা যাক একবার:

‘হলদে সবুজ ওরাং ওটাং

ইঁট পাটকেল চিৎপটাং

গন্ধগোকুল হিজিবিজি

নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি

নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা

নেই মামা তার কানা মামা

চিনে বাদাম সর্দি কাশি

ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি

মুশকিল আসান উড়ে মালি

ধর্মতলা কর্মখালি।’

পরবর্তীকালে ‘সুকুমার সমগ্র’ প্রকাশের সময় বইটির ভূমিকায় সত্যজিৎ রায় তাঁর বাবার রচনার একটি সুখপাঠ্য আলোচনা করেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে মূল্যায়নও করেছেন। ‘বৃহস্পতির মন্ত্র’ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ লিখেছেন:

‘খাঁটি ননসেন্সের এর চেয়ে সার্থক উদাহরণ পাওয়া মুশকিল। কোথায় বা কেন যে এর সার্থকতা, এই অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যসমষ্টির সামান্য অদল বদল করলেই কেন যে এর অঙ্গহানি হতে বাধ্য, তা বলা খুবই কঠিন। এর অনুকরণ চলে না, এর বিশ্লেষণ চলে না এবং জিনিয়াস ছাড়া এর উদ্ভাবন সম্ভব নয়’।

এই যে শেষ কথাটি বললেন সত্যজিৎ, সেটিই আসল কথা। তাঁর পরে আরো অনেক সাহিত্যিক সফল হাস্যরস এনেছেন বাংলা সাহিত্যে। শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। রম্যরচনাও। কিন্তু তাঁরা কেউই অসামান্য সুকুমারীয় হাস্যরসের সার্থক উত্তরসূরী হতে পারেননি।

আসলে সুকুমার রায় এমন এক জিনিয়াস, যাঁর মাথায় দুরন্ত সব ভাবনার উদ্ভাবন ঘটে চলে অবিরল, অনর্গল। কম্পিউটার প্রোগ্রাম-এর মত আবোল তাবোল-এর ব্যাকরণ সাজানো সেই জিনিয়াসের মাথায়। কী নেই তার মধ্যে! ছন্দের নানা চমকপ্রদ সম্ভাবনা, অবিশ্বাস্য সব মিল, শব্দের ধ্বনির মিলকে ঘিরে অচেনা শব্দের মধ্যে আত্মীয়তা- যা হয়তো সচারচর খেয়াল করি না কিন্তু কেউ দেখিয়ে দিলে বিস্ময়ের শেষ থাকে না, তারই সঙ্গে একই শব্দের অসংখ্য অর্থের ওপর অনায়াস দখল। আর এই সব কিছুকে ছাপিয়ে এক লাগামহীন কল্পনার উড়ান।

আমরা যারা সাধারণ, এই পৃথিবীর সম্ভব আর অসম্ভবের ধারনা আমাদের কমবেশি একইরকম। একটা ছোট বাক্সের মধ্যে অনায়াসে এঁটে যাবে সেসব ধারণা। বাক্সের বাইরে সেসব লাফিয়ে বেরোতে পারে না সহজে।

ঠিক এখানেই তাঁর মত জিনিয়াসের সঙ্গে তফাৎ আমাদের। একটা আস্ত মস্ত অসম্ভবের পৃথিবীই যেন সাজানো তাঁর কল্পনায়। একটু নাড়া দিলেই সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে ‘মজারু’ জীবজন্তুর দল। কিম্ভূত আর অদ্ভুত মানুষ। এদের সকলের আচার ব্যবহার কথাবার্তা ভাবনা আর পরিবেশ- সবই এমন মজাদার যে বলতেই হবে, ‘উঠছে হাসি ভস্ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে’।

আসলে কল্পনার উড়ান আর ভাষার অব্যর্থ প্রয়োগ– এই দুভাবে, আর প্রায়শ দুটোকেই একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে সুকুমার তাঁর ছড়া কবিতার জগৎ তো বটেই, তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিতেই একটা দুর্দান্ত কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

এমনটা তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব, ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দের বিস্তার আর কল্পনার উন্মুক্ত আকাশ – সব কিছুর অলি-গলি-রাজপথ যাঁর সম্যক জানা। ভাষাই হোক কি কল্পনা, ব্যাকরণের কোন নিয়ম কতটুকু পেরোলে বেশ অন্যরকম মজা হয় আর কতখানি পেরিয়ে গেলে তা নষ্ট হয়, এসবই বিলক্ষণ জানেন তিনি। নিয়ম জানলে তবে না নিয়ম না মানার স্বতঃস্ফূর্ততায় এভাবে মেতে ওঠা যায়!

যা কিছু আমাদের কল্পনায় - তার প্রকাশ ভাষাতেই। তাই কল্পনার আকাশে রামধনু রঙ না থাকলে ভাষাও জৌলুস হারাবে। কল্পনা আর ভাষা, দুদিকেই স্বপ্নের জাদুকর সুকুমার।

আমার ভারি প্রিয় মজার কবিতা ‘খিচুড়ি’।

হাঁস ছিল, সজারুও, (ব্যাকরণ মানি না),

হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না ৷

বক কহে কচ্ছপে—'বাহবা কি ফুর্তি !

অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ মূর্তি' ৷'

টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—

পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা ?

ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,

চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি !

শব্দের শরীর নিয়ে কী মজার পরীক্ষা নিরিক্ষা! কখনো আগের শব্দটার ল্যাজ কেটেছেন, কখনো পরের শব্দের মুণ্ডু। আর তারপর ধড়ে মুড়ো সন্ধি। ইংরেজিতে বলে ‘পোর্টম্যান্টো’। এই শব্দটার সৃষ্টি করেছিলেন লুই ক্যারল। এইভাবে যে নতুন নতুন শব্দ এল, তাতে কল্পনার রাজ্যেও একেবারে হৈহৈ কাণ্ড! অদ্ভুত, কিম্ভূত সব জানোয়ারের দেখা মিলল। সুকুমার লিখলেন, হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি-র কথা। আমরা মনে মনে বানিয়ে নিলাম বিছাগল, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ শব্দগুলোও। ছোটবেলায় পড়তাম আর ভাবতাম, এদের কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে কেমন হবে! চেহারা নিয়ে কল্পনার অবকাশ অবশ্য খুব বেশি ছিল না। আমার দুটো ‘আবোল তাবোল’-এর একটায় ছিল সুকুমার রায়ের স্কেচ, অন্যটায় বিমল দাসের। দুটোই সেরা। সেখানেই দেখা পেয়েছিলাম সব্বার।

‘খাই খাই’-তে আছে ভাষা নিয়ে নানান খেলা। সেই যে ছিল,

‘চলে হনহন

ছোটে পনপন

‘ঘোরে বনবন

কাজে ঠনঠন

বায়ু শনশন

শীতে কনকন...’

আবার,

‘চলে খচখচ

রাগে গজগজ

জুতো মচমচ...’

কিংবা ‘আবোল তাবোল’-এর পাতায়,

ঢপ্ ঢপ্ ঢাক ঢোল ভপ্ ভপ্ বাঁশি,

ঝন্ ঝন্ করতাল্ ঠন্ ঠন্ কাঁসি।

এই ধন্যাত্মক শব্দগুলো একটা ছবি তৈরি করে মনে। শিশুরা যখন ভাষা শেখে, তখন শব্দ নিয়েই তাদের খেলা। ধন্যাত্মক শব্দগুলোর দিকে স্বাভাবিক ভাবেই ঝোঁক থাকে তাদের। সেটা মাথায় রেখেই সুকুমারের শব্দ চয়ন। এমনি করেই তাদের ভাষা নিয়ে খেলা করতে দেন সুকুমার। ভাষার খেলা খেলতে খেলতেই তাদের মাথায় চারিয়ে দেন অনুসন্ধিৎসা। প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা তখন:

‘...সোডার বোতল খুললে কেন ফসফসিয়ে রাগ করে?

কেমন করে রাখবে টিকি মাথার যাদের টাক পড়ে?

ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয়?

মাথায় যাদের গোল বেঁধেছে তাদের কেন “পাগোল” কয়?

কতই ভাবি এসব কথার জবাব দেবার মানুষ কই?

বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।’

‘আবোল তাবোল’-এর ‘শব্দকল্পদ্রুম’ কবিতায় আবার আরেক মজা।

‘ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্কা---

ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্কা!

শাঁই শাঁই পন্পন্, ভয়ে কান্ বন্ধ---

ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?

হুড়মুড় ধুপ্ধাপ্- ওকি শুনি ভাই রে!

দেখ্ছ না হিম পড়ে- যেও নাকো বাইরে।’

এখানে খেলা শব্দের ধ্বনি আর অর্থ নিয়ে। কয়েকটা শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন দুটো অর্থে। একটাতে ধ্বনি বা আওয়াজের অনুষঙ্গ আর অন্যটায় সাধারণ কাজের অর্থ। ‘ফোটা’ কাজটা ফুলের বেলায় একরকম, আর পটকার বেলায় অন্যরকম। ‘ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্’, এমন শব্দে ফুল ফোটে না। ‘শাঁই শাঁই পন্পন্’ শব্দে তার গন্ধও ছোটে না। ফুলের সবই নিরুচ্চারে। পটকার মত সে সোচ্চার নয়। হুড়মুড় ধুপ্ধাপ্ – এ তো পাথর ধ্বসে পড়ার শব্দ! অথচ সুকুমার লিখলেন এমন শব্দেই হিম পড়ছে। ঠিক তেমনি ‘খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্’ শব্দে কাটে রাত, ‘ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যথা বাজে’ আর ‘ফট্ ফট্ বুক ফাটে’। ধ্বনি আর অর্থের এই ধন্ধুমার ঝগড়া ঘটিয়েই মজা তৈরি করেছেন সুকুমার। এমন অসম্ভবের মজায় পড়তে পড়তে হেসে গড়িয়ে পড়ি।

আবার পান্তভূতের জ্যান্ত ছানাকে যখন মা-ভূত আদর করে, সে অপরূপ শব্দকল্পনা সুকুমারের পক্ষেই সম্ভব শুধু! কী বিচিত্র সে ভাষা,

‘...ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁত্কা রে,

অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁত্কা রে!

ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টি রে,

ওরে আমার হামান-ছেঁড়া যষ্ঠিমধুর মিষ্টি রে।

ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,

ওরে আমার জোছ্না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।

ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্ রে,

ছিঁচকাঁদুনে ফোক্লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে—”

শব্দের সঙ্গে তাঁর কল্পনা মিলে মিশে যেত এমন অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ততায়, যে তাদের আর আলাদা করার উপায় উপায় থাকে না আর।

স্বপ্নরাজ্যে পাড়ির ছবি মনে এঁকে দেন তিনি।

‘...পাখি হয়ে পেরিয়ে যেতাম

কত পাহাড় নদী

দেশ বিদেশের অবাক ছবি

এক পলকের দেখে সবই

সাতটি সাগর পাড়ি দিতাম

উড়ে নিরবধি...’

কিন্তু একই সঙ্গে বলেন আরো কিছু গভীর কথা।

‘এমন যদি হয়

আমায় দেখে এই পৃথিবীর

সবাই পেতো ভয়

মন্দটাকে ধ্বংস করে

ভালোয় দিতাম জগৎ ভরে

খুশির জোয়ার বইয়ে দিতাম

এই দুনিয়াময়।’

এটুকুই। ভারি উপদেশ চাপিয়ে দেওয়া নয়। খুশির জোয়ার বইয়ে দেওয়ার ইচ্ছের কথা বলেই থেমে গেলেন। কিন্তু ছোট হলেও বুঝতে পারি, মন্দকে ধ্বংস করে ভালোয় ভরিয়ে দেওয়াতেই জগতের খুশি। এইখানেই তাঁর সার্থকতা।

বোধহয় ইস্কুলে ক্লাস ফোরে তখন, দু’জন দু’জন করে বেছে নিয়ে, অভিনয় হল ‘জীবনের হিসেব’।

‘বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে,

মাঝিরে কন, “বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?

চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?”

বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।’

শেষে গিয়ে এমন বিদ্যের জাহাজটি পড়লেন বেজায় বিপদে।

‘খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,

বাবু দেখেন, নৌকাখানি ডুবলো বুঝি দুলে!

মাঝিরে কন, “একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,

ডুবলো নাকি নৌকা এবার? মরব নাকি আজি?”

মাঝি শুধায়, “সাঁতার জানো?”- মাথা নাড়েন বাবু,

মূর্খ মাঝি বলে, “মশাই, এখন কেন কাবু?

বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,

তোমার দেখি জীবন খানা ষোল আনাই মিছে!”

সহজ কথা যায় না বলা সহজে। অথচ কত সহজে আসল কথাটি বোঝানো হল! আমরাও বুঝতে পেরেছিলাম।

আর চারটে লাইন। এমন মিঠে ভালবাসার কথা কি শোনা গেছে আর?

‘তোর গানে পেঁচি রে

সব ভুলে গেছি রে—

চাঁদামুখে মিঠে গান

শুনে ঝরে দু’নয়ান।’

কলেজে পড়ি তখন। আমাদের চেনা এক পেঁচা তার পছন্দের পেঁচিটিকে সুর করে শুনিয়েছিল এই কটা লাইন। দিব্য কাজ হয়েছিল!

খ্যাপামির উড়ান, খেয়ালখুশির চিড়িয়াখানা

ভাষা আর ছন্দকে ঘিরে একরকম মজা। আর একরকম মজা কল্পনানির্ভর। কখনো সেটা নানারকমের মানুষকে নিয়ে, আবার কখনো অসম্ভব সব জীবজন্তুর এক নতুন চিড়িয়াখানা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। মানুষের স্বভাবের অসঙ্গতি, উদ্ভট কাণ্ডকারখানা বা অভাবিত, অবিশ্বাস্য কথাবার্তাকেই কল্পনার রঙে আর একটু অতিরঞ্জিত করে নিয়ে শোনান সুকুমার। আর কল্পনার স্বপ্নউড়ানে তৈরি হয় মস্ত এক খেয়ালখুশির চিড়িয়াখানা। প্রথমটা তাঁর আবিষ্কার। পরেরটা তাঁর উদ্ভাবন।

তাঁর কল্পনার দুনিয়াটা ভরা কিছু খ্যাপাটে, বাতিকগ্রস্ত লোকে। এরা তা বলে ভয়ঙ্কর কিছু নয়। বেশ হৃদয়গ্রাহী পাগল এরা। মনে পড়ে তাদের?

‘হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ,

রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।’

কাঠ সিদ্ধ চেটে না খাক, এমন খ্যাপাটে বুড়ো তো সত্যি দেখা যায়। কাঠ সেদ্ধ ব্যাপারটা সুকুমারীয় অতিরঞ্জন। আর সেখানেই এই কবিতার মজা।

হেড আপিসের বড়বাবু তো কতই আছেন চারদিকে। তাঁদের কেউ কেউ বাতিকগ্রস্তও বটে। সেরকমই একজন হঠাৎ খেপে উঠলেই মহা বিপদ, ঠিক যেমনটি সুকুমার আঁচ করেছেন।

“আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর

“গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।

“ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,

“মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।

“গোঁফকে বলে তোমার আমার— গোঁফ কি কারো কেনা?

“গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।”

কিছু না কিছু বিষয়ে খ্যাপামি কি আমাদের সকলেরই নেই? তেমনি কিছু খ্যাপাটে লোকের কথা শোনান সুকুমার। কারোর গানের গুঁতোয় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত, কারোর ব্যবসা ছায়া ধরা, কেউ আবার লড়াই খ্যাপা। কোনও বুড়ো কাকুকুতু দেয় আর কোনও খুড়ো আবিষ্কার করে দৌড়ে চলার নতুন একখানা কল। কোনও রাজা নতুন গন্ধ পেয়ে ভয়ে অস্থির, আবার কোনও ডানপিটে খোকা ‘শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে’ বা কেউ ‘খেলার ছলে হাতি লোফেন যখন তখন’। কেউ অকারণ হাসির আহ্লাদী, আবার কেউ কাঁদুনে।

বল্গাহীন এই খ্যাপামির দুনিয়ায় সবটাই কিন্তু সেসব চরিত্রের কৃতিত্ব নয়। সুকুমার তাঁর বর্ণনায় সৃষ্টি করেন নানা অসঙ্গতি। সৎ পাত্রের এমন বর্ণনা দেন, যাতে তার সব নেতিবাচক দিকগুলো ‘সৎ’ কথাটাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে অবিরত।

‘মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো—

রঙ যদিও বেজায় কালো;

তার উপরে মুখের গঠন

অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।

বিদ্যে বুদ্ধি? বলছি মশাই—

ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!

ঊনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে

ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।’

আবার তাঁর আর এক মজা হল, যা কিছু একেবারে স্বাভাবিক, তাকেই অত্যাশ্চর্য আর অস্বাভাবিক করে দেখানো,

‘শুনছ দাদা! ঐ যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,

সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?

শুনছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?

চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?’

এবার একটু উঁকি দেওয়া যাক তাঁর আস্ত মস্ত আজব চিড়িয়াখানাটিতে। ‘আবোল তাবোল’-এ খিচুড়ি প্রাণীদের দিয়ে শুরু হয়ে, একে একে দেখি কুমড়োপটাশ, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, পান্তভূত আর তার ছানা, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশ গরুদের মিছিল। ‘হযবরল’-র কাক্কেশ্বর কুচকুচে, হিজবিজবিজ, ব্যাকরণ সিং, বিচারক প্যাঁচা, সাক্ষী জোগাড় করা কুমির, আসামী সজারু– এরা সকলেও এই চিড়িয়াখানার সদস্য। ‘হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী’-র হ্যাংলাথেরিয়াম, ল্যাগব্যাগর্নিস, গোমড়াথেরিয়াম, বেচারাথেরিয়াম আর চিল্লানোসোরাস – এরাই বা বাদ যাবে কেন? খেয়ালখুশির চিড়িয়াখানার এই আজব জীবগুলোতে মানুষের চরিত্রেরই নানা প্রতিফলন।

গল্পের মজা, নাটকেরও

রুমাল থেকে বিড়াল হওয়ার হদিশ লুকিয়ে ছিল তাঁর কলমের ডগায়। ‘হযবরল’ না হয় ফ্যান্টাসি। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড-এর মত। উদ্ভট জীবজন্তুর সঙ্গে উদো বুধোর মতো মানুষও থাকতে পারে সেখানে। অসম্ভবেরই অনায়াস আমন্ত্রণ সেখানে। কিন্তু পাগলা দাশু? সে তো আর স্বপ্ন নয়। ফ্যান্টাসিও নয়। এ হল ঘোর বাস্তব, তবে অঘটন নির্ভর। দেখা যায় না, স্কুল কলেজে যারাই একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে বাহাদুরি করতে যায়, তাদেরকেই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়? এও ঠিক তাই। কখনো সেই ফ্যাসাদের কারণ দাশুর পাগলামি কি খ্যাপামিতে আবার কখনো বা নেহাতই ঘটনাক্রমে। প্রবল আত্মবিশ্বাসী চরিত্রগুলোর কেউ সবজান্তা, কেউ চালিয়াত, কেউ পেটুক, কেউ সর্দার আর কেউ বা নিজেই নিজের অতিবুদ্ধির শিকার। পড়ার মজাই আলাদা!

সত্যজিৎ রায়ের মতে, ‘সন্দেশ’-এ প্রকাশিত ছোটগল্প ‘দ্রিঘাংচু’ই তাঁর পিতার শ্রেষ্ঠ রচনা ক’টির মধ্যে অন্যতম। বিশ্বাস বস্তুটি মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে, তার একটা সুন্দর উদাহরণ। আমার আর একটা প্রিয় গল্প ‘রাজার অসুখ’। রাজার খুব অসুখ। মনও ভাল নেই। পারিষদেরা উদ্বিগ্ন। কেমন করে সারবে রাজার অসুখ? ভিনদেশি এক চিকিৎসক এসে নিদান দিলেন, এক সুখী মানুষের জামা পড়লে তিনি সেরে উঠবেন। অনেক খুঁজে দেখা গেল, ‘যার ভাণ্ডারে রাশি রাশি সোনাদানা ঠাসাঠাসি’, সে-ও সুখী নয়। সুখী বরং গাছতলার এক ভবঘুরে। একমাত্র তার কাছেই দুনিয়াটা এক মজার জায়গা। কিন্তু তার কোনও জামা-ই নেই! ক্লাস ফাইভে আমাদের ছিল ‘খেয়ালখুশির খাতা’। মজা করেই এই গল্পটার নাট্যরূপ দিয়েছিলাম সেখানে। তারপর সরস্বতী পুজোর সন্ধেয় সেই নাট্যরূপ অবলম্বনেই ‘রাজার অসুখ’ নাটকের অভিনয় হয়েছিল। আমি তাতে মন্ত্রী। কীসব আনন্দের দিন!

সুকুমারের নাটকের বৈচিত্র্যই বা কম কী! কখনো কথা নিয়ে খেলতে খেলতে ঘটে যাওয়া সব অভাবিত কাণ্ডের ‘অবাক জলপান’, পাগলাগারদের নতুনতর আখ্যান ‘ঝালাপালা’ কিংবা রামায়ণের ঘটনা নির্ভর ভয়-ভক্তি-সম্ভ্রমহীন প্যরোডির মজায় ভরা ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’। ঘটনা আর সংলাপের অসামান্য নিদর্শন সব নাটকেই। ভাষা নিয়ে যতরকম মজা হতে পারে, তার কিছুই বাদ নেই।

‘ঝালাপালা’-র ভুল ইংরেজি-হিন্দি-সংস্কৃত বলা পণ্ডিতের কয়েকটা সংলাপ তো অবিস্মরণীয়!

“কেষ্টাঃ ...'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্-' মানে কি?

পণ্ডিতঃ 'আই'- 'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো- গয়ে ওকারে গো গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল- গরুর চক্ষে জল- অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে- কেন কাঁদিতেছে- না উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা- 'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদোমখানা- গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না- তাই না দেখে, 'আই গো আপ্ ' গরু কেবলি কান্দিতেছে-”

আর মজার গান? সেও তো অতুলনীয়!

‘যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান, আজকাল তাকেই কিনা সব অবজ্ঞা করিতেছে— এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান।’

অন্য রচনাতেও অনন্য

আশ্চর্য জগৎ নির্মাণের ক্ষমতা সুকুমারের সহজাত। কিন্তু তাঁর ফ্যান্টাসিময়তার সঙ্গে মিশে ছিল তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণশক্তি। ‘তোমরা জান’ অথবা ‘তোমরা নিশ্চয়ই জান’ বলে বৈঠকি মেজাজে শুরু করে গল্পের মতো করে তিনি বলে যান পৃথিবীর নানা প্রান্তের খবর, ইতিহাস কি জীবজন্তুর কথা, বিজ্ঞানের কথা। ছোটদের জন্যেই মূলত। কিন্তু আবেদনে লেখাগুলি সকলের। বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই বৈজ্ঞানিক মনের সঙ্গে সাহিত্যরস মিলে লেখাগুলোকে অসামান্য করে তুলেছে। অথচ সুকুমারের লেখা প্রসঙ্গে এইসব মণিমুক্তো নিয়ে সচরাচর আলোচনা হয় না।

আসলে বাঙালি বড় হতভাগ্য। তাই মূলত শিশু সাহিত্যিকের তকমাতেই আমরা বেঁধে রাখতে চেয়েছি সুকুমার রায়কে। এমনকি শিশুসাহিত্যের সীমাটাও ‘ছড়াকারের’ গণ্ডিটুকুতে আটকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা কম হয়নি। সেই চেষ্টায় ঢাকা পড়ে গেছে ‘লক্ষ্মণের’ শক্তিশেলের মতন অসাধারণ নাটক। ‘দ্রিঘাংচু’-র মতো অসামান্য ছোট গল্প। বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর একগুচ্ছ প্রবন্ধ। আর ছবি? চিত্রকার সুকুমারও কি কোনদিনও প্রাপ্য মর্যাদা পেয়েছেন? বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন বলেই এডওয়ার্ড লিয়র বা লুইস ক্যারলের মত স্বীকৃতি পাওয়া হয়নি সুকুমারের।

তাঁর লেখা নিয়ে এত কথা বলা যায় যে শেষ হবে না! এই প্রবন্ধ পড়ার চেয়ে অনেক মহৎ কাজ হবে সরাসরি সুকুমার রায়ের রচনাসম্ভারে ডুবে যাওয়া।

ছোটদের, বড়দেরও – সকলের সুকুমার

স্কুলে যাবার আগেই মৌখিক আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে, ছন্দের খেলায় আর দোলায় সুকুমারের কবিতাকে ভালবেসে ফেলে শিশুরা। তারপর বাংলার স্কুলেও সুকুমারের কবিতা, গল্প কি নাটক উপভোগের সুযোগ থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, স্কুলের পরীক্ষাও সুকুমার পড়ার মজা আর আনন্দ কেড়ে নিতে পারে না। তাঁর মত মজাদার লেখক আর কজন আছেন বিশ্বসাহিত্যে?

সুকুমার রায় ছোটদের লেখক। কিন্তু সেটুকু বললে সবটা বলা হয় না। আবার বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, তিনি বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য। এও বোধহয় খানিকটা অতিশয়োক্তি। একথা ঠিক যে তাঁর ছোটদের কবিতাগুলোতেও বড়দের ভাবনাচিন্তার রসদ যথেষ্ট পরিমাণে মজুত। বাংলার সমাজ নিয়ে ব্যঙ্গ, রূপকের আড়ালে খোঁচা নিশ্চয়ই আছে। তবে বড় পাঠকদের কেউ সেই বিশেষ অর্থগুলোকে বাদ দিয়ে পড়লেও কিছু কম উপভোগ করবেন না। বরং বেশি বুঝে পড়তে গিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধরা যদি সুকুমারের অসামান্য মজাটাকে উপেক্ষা করেন, তবে নির্ঘাত ঠকবেন। আর ছোটরা? মনে রাখতে হবে সন্দেশের পাতায় বাংলা শিশুসাহিত্যের যে অবিস্মরণীয় জগৎ ডানা মেলেছিল, সুকুমার রায়ের সাহিত্য আর অলঙ্করণ ছিল তার অন্যতম সম্পদ। কবিতার ভেতরে লুকিয়ে থাকা গভীরতর অর্থ ছোটদের কাছে তেমন স্পষ্ট না হলেও তাদের আনন্দের কখনো কমতি হবে না।

সুকুমার রায় ছোটদের, বড়দেরও। তিনি সকলের, চিরকালের। ছোটরা তাদের মত করে পড়ুক, বড়রা নিজেদের মত। তাঁর লেখা নিয়ে ছোট-বড়য় কাড়াকাড়ি হোক।

ভাগ্যিস আামাদের সুকুমার রায় ছিলেন! তাই তো পাগলা দাশু, প্রোফেসর হেঁশোরাম, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, কুমড়োপটাশ, হিজবিজবিজ, রামগরুড়ের ছানা, গঙ্গারাম আর তাদের এমনই সব অবিস্মরণীয় সঙ্গীসাথীদের কথা ভেবে এই মাগগিগণ্ডার বাজারে বাঙালি এখনও হাসতে ভুলে যায়নি! কত সুকুমারীয় অব্যর্থ লাইন যে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্যাচ লাইন বা সিগনেচার মার্ক হয়ে গেছে- তারও কি হিসেব আছে? ‘গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা’, ‘রামগড়ুড়ের ছানা’, ‘কুমড়োপটাশ’, গোমড়াথেরিয়াম, ‘একুশে আইন’ –। তেমন তেমন ক্ষেত্রে বাক্যবন্ধগুলো ব্যবহার করে মোক্ষম কথাটি বলতে পারার তৃপ্তি কি পেতাম সুকুমার রায় ছাড়া?

তেমনি সব কিছু হওয়ার চেষ্টায় গড়পড়তা বাঙালির কিচ্ছু না হতে পারার দুঃখই কি মিলে যায় না ‘কিম্ভূত’-এর সঙ্গে?

‘কেউ যদি তেড়েমেড়ে বলে তার সামনেই-

“কোথাকার তুই কেরে, নাম নেই ধাম নেই?”

জবাব কি দেবে ছাই, আছে কিছু বলবার?

কাঁচুমাচু ব’সে তাই, মনে শুধু তোল্পাড়-

“নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু

মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু ।

মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,

নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!”

আর ‘হযবরল’-র উধো-বুধো? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিয়ে, একচল্লিশ বেয়াল্লিশ এর বদলে উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস কমানোর সুপ্ত ইচ্ছেটা তাদের মত আমাদের সবার মনেও লুকিয়ে নেই?

আর ছোটবেলা থেকে আজ অবধি তাঁর যে আশ্চর্য কনসেপ্টটা মোহিত করে রেখেছে আমাকে, তা হল  “ফুটোস্কোপ”।

“ফুটোস্কোপ”।

‘আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি “ফুটোস্কোপ” দিয়ে,

দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।

কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন্ দিকে থেকে যায় চাপা ;

কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্ ঠকে কাঁপা। ’

আজকাল চাদ্দিক দেখেশুনে মাঝে মাঝেই মনে হয়, কারো কারো মগজে একবার উঁকি দিয়ে দেখলে মন্দ হয় না! আহা, যদি হাতের কাছে পেতাম যন্ত্রটা! জিনিয়াস না হলে এমন বিরল উদ্ভাবনী ভাবনা উঁকি দিতে পারে কখনো?

মাত্র ছত্রিশ বছরেই গানের পালা সাঙ্গ করে মেঘ মুলুকে ভেসে গিয়েছেন সুকুমার রায়। আমাদের জন্যে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন একটা অন্য জগৎ। সে যেন আর এক ‘নেভারল্যান্ড’। একবার সেখানে ঢুকে পড়তে পারলেই বয়সটা এক্কেবারে থমকে যায়।

শৈশব কৈশোরের রঙিন দিনগুলো কেটেছিল তাঁর হাত ধরে। সেসব দিন পেরিয়ে এসে আজও, এখনো অজস্র মন খারাপ করা মুহূর্তে সুকুমার তাঁর আবোল তাবোল লাইন দিয়ে এক চিলতে হাসি এঁকে দেন। সেই হাসির হাত ধরেই তিনি বারবার ফিরে আসেন আমার কাছে। মন ভাল করে দেন।

বাকি জীবনেও দেবেন, ঠিক জানি।

লেখক পরিচিতি - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এখন আমেরিকার স্যান অ্যান্টোনিওতে প্রবাস-জীবন। ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। লেখালেখি শুরু স্কুল ম্যাগাজিন থেকে। কলেজ জীবন থেকে রেডিওর প্রতি ভালোবাসা। আকাশবাণী কলকাতাতে রেডিও জকি প্রায় এক দশক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার পাশাপাশি বেড়ানো আর গান শোনায় কাটে ছুটির অবকাশ। মনের আনাচ-কানাচ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া খেয়ালখুশির রঙচঙে টুকরো কাচের বর্ণময়তাকে অক্ষরে অক্ষরে ধরে রেখেছেন প্রথম বই ‘ঠিক যেন ক্যালেইডোস্কোপ’-এর পাতায়।

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর

লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য

অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।