ভূমিকা

এই বিভাগে

যে-সব ফুলের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে যে নামে আমরা চিনি, অন্য

দেশের লোকেরা সেই নামে চিনবে না। আমাদের দেশের ফুলের কথা অন্য

দেশের লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে - ফুলের বৈজ্ঞানিক নামটি জানতে

হবে। তাই বাংলা নামের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফুলটির বৈজ্ঞানিক নামটাও

(Botanical name) দিয়েছি। এই বৈজ্ঞানিক নাম প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা

বলে নেওয়া ভালো। কোন উদ্ভিদের সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা

কতগুলি নিয়ম ব্যবহার করেন। প্রথমে তাঁরা স্থির করেন যে উদ্ভিদটি

কোন পরিবার বা family-র অন্তর্গত। এটি বিচার করা হয় উঁচু পর্যায়ের

কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। পরিবারের নাম সব সময়েই 'eae'

দিয়ে শেষ হয়। একটি পরিবারের মধ্যে আবার বহু উপ-পরিবার বা genus

থাকে। উপ-পরিবারগুলি সৃষ্টি করা হয় তাদের কতগুলি গঠন ও বৈশিষ্ট্যের

ভিত্তিতে। এই উপ-পরিবারের মধ্যে আবার এক বা বহু উদ্ভিদ শ্রেণী

(species) থাকতে পারে। শ্রেণী বা species বলতে সেগুলিকেই বোঝানো

হয় - যাদের থেকে স্বাভাবিক ভাবেই সম-জাতিয় উদ্ভিদ জন্মায়।*কোন

বিশেষ উদ্ভিদ শ্রেণীর পরিচয় দিতে গেলে আমাদের শুধু উপ-পরিবারের

নাম বললেই চলবে না, তার সঙ্গে আরেকটি গুণবাচক পদ (specific epithet)

যোগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, Oleaceae একটি পরিবার। এই পরিবারের

অন্তর্গত হল Jasminum উপ-পরিবার। এখন Jasminum প্রায় দুশো ধরণের

হতে পারে। যদি আমরা বলি Jasminum sambac-তাহলে সেটি হবে বেলফুল।

যদি বলা হয় হয় Jasminum auriculatum - তাহলে বোঝাবে জুঁই।

ফুলের পূর্ণ

পরিচয়ের জন্য গুণবাচক যে-পদ ব্যবহার করা হয়, তা ফুলের রং, পাপড়ির

বিন্যাস, ফুলগাছের পাতার আকার, উদ্ভিদের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য,

কোথায় সেটি প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল, কে আবিষ্কার করেছিলেন, ইত্যাদির

নানান সূত্র থেকে আসতে পারে। এগুলি ল্যাটিনে লেখা হয় বলে ল্যাটিন

না জানলে এর অর্থ বোঝা সম্ভব নয়।

এটা ঠিক

কথা যে, সাধারণ ভাবে ফুলের গাছ দেখলে আমাদের প্রথমেই ফুলের রঙ

আর তার আকারটাই চোখে পড়ে। কিন্তু খেয়াল করলে, সেই গাছ ও ফুলের

অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাবো ও আমাদের মনে থাকবে। এগুলোকেই

অনেক সময়ে ফুলের নামকরণে কাজে লাগানো হয়। যেমন,

(১) ফুলগুলির

পাপড়ি ও তাদের বিন্যাস (petal arrangements) বিভিন্ন শ্রেণীর ফুলে

বিভিন্ন ভাবে হয়। কোথাও কয়েকটি পাপড়ি একটি কি দুটি আবর্তে বা স্তরে

সাজানো থাকে। কোথাও তারা সাজানো থাকে বহু স্তরে।

(২) পাপড়ির

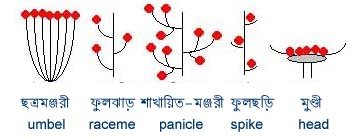

বিন্যাস ছাড়াও, ফুলগুলির বিন্যাসও (inflorescences)নানা ভাবে হতে

পারে। নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

(৩) ফুলেরা

নিজের স্বভাবে (habit) নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেউ হয় উর্ধমুখী

(erect), কেউ আনুভূমিক (horizontal), কেউ থাকে নতমুখী (nodding),আর

আর কেউ কেউ একেবারে নিম্নমুখী (pendent)। গাঁদা যেরকম সব সময়েই

উর্ধমুখী, কলমি আনুভূমিক, জবা নতমুখী।

(৪) ফুলের

আকারও নানা রকমের হয় - সেটাতো আমরা দেখতেই পাই।

- ঘণ্টার

আকারের (campanulate)- যেমন, আফ্রিকান টিউলিপ;

- ফানেল-এর

(funnel) মত - যেমন, কলকে;

- ট্রাম্পেট-এর

(trumpet) মত - যেমন, সন্ধ্যা মালতী;

- নলের

মত উঠে হঠাত্ প্রায় সমতলে ছড়ানো (salverform)- যেমন, নয়নতারা;

- চারটে

পাপড়ি চার দিকে মুখ করে থাকে(cruciform)-যেমন, নাগেশ্বর;

- গামলা-র(bowl) মত;

- প্লেট

বা saucer -এর মত, ইত্যাদি।

(৫) পাতার

বৈশিষ্ট্য একটু চেষ্টা করলে আমরা বুঝতে পারবো। এর আকার ও বিন্যাস

দুটোই লক্ষ্যণীয়। যে সব গাছে গোটা গোটা পাতা লাগানো থাকে (যেমন,

বকুল, শাল, ইত্যাদি) সেগুলিকে এক ফলক (simple

leaf) বলা হয়। বহু

গাছে (যেমন, কামিনী, শিমূল, বেল, কৃষ্ণচূড়া, ইত্যাদি) পাতার একটা

ডাঁটার দুই পাশে ছোট ছোট পাতা সাজানো থাকে। এগুলি হল বহু-ফলক (compond leaf) পাতা। বহু-ফলক পাতার ছোট ফলককে পত্রক (leaflet)বলা হয়।

বহুফলক পাতা নানা রকমের হতে পারে। যেমন, কামিনী পাতার ছোট ফলকগুলি

একটা শিরদাঁড়ার দুই পাশে সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে - অনেকটা পাখীর

পালকের ফড়ের মত। সেইজন্য এই ধরণের পাতাকে পক্ষাকার (pinnate)

বলা হয়। কিন্তু শিমূল বা বেলফুলের ক্ষেত্রে পাতার বোঁটার এক জায়গা

থেকে পত্রকগুলি বার হয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন আঙুল ফাঁক করে একটি

হাত। সেইজন্য এই ধরণের বহু-ফলক পাতাকে করতলাকার (palmate) বলা

হয়।

কোন কোন বহু-ফলক পাতার (যেমন,

শিরীষ) শিরদাঁড়া এক জায়গা থেকে ডান দিকে ও বাঁ দিকে জোড়ায় জোড়ায়

পত্রক সাজানো থাকে, এগুলিকে যুগ্ম-পক্ষাকার (paripinnate) বলা হয়।

কামিনীর পাতা অযুগ্ম-পক্ষাকার, কারণ শিরদাঁড়ার এক জায়গা থেকে দুই

দিকের দুটি পত্রক বার হয় নি - আগুপিছু করে হয়েছে। তাই এই ধরণের

পাতার চূড়োতে একটি পত্রক থাকে - যেটি যুগ্ম-পক্ষাকার পাতায় থাকে

না।

কৃষ্ণচূড়ার পাতা বহু-ফলক,

কিন্তু কামিনীর মত পক্ষাকার জাতীয় নয়। এর মূল বোঁটার দু-পাশে যে

ডালের মত বোঁটা আছে, তাতেই পত্রকগুলো সাজানো থাকে। এর পাতাকে তাই

দ্বি-পক্ষাকার (bipinnate)বলা হয়। এই একই নিয়মে সজনের পাতা ত্রি-পক্ষাকার।

এবার পাতার কিনারা নিয়ে একটু

আলোচনা করা যাক। বকুল গাছের পাতার কিনারা ঢেউ খেলানো। এই জন্য

এধরণের পাতাকে তরঙ্গায়িত (undulated) বলা হয়। জবা-র পাতার কিনারা

যেন ঠিক দাঁতের মত কাটা কাটা। তাই এই পাতাকে দন্তুর (dentate) নাম

দেওয়া হয়েছে। আবার গোলাপের পাতার কিনারা যেন করাতের দাঁতের মত।

এই ধরণের পাতাকে সদন্তুর (serrate) বলা হয়। যে-সব পাতার কিনারার

দাঁতগুলো গোলাকার (যেমন, থানকুনি পাতা), সেগুলি গোলদন্তুর (crenate) বলে

পরিচিত।

এবার পাতার আকারের প্রসঙ্গে

আসা যাক। যেসব পাতা চওড়ায় খুব কম, কিন্তু লম্বা, সেগুলিকে রেখাকার

(linear) বলা হয়। পাতা চওড়ায় যতটা, তার থেকে যদি দুই বা তিনগুন

লম্বা হয় (যেমন, রঙ্গন, গোলক চাঁপার পাতা), তাহলে তাকে আয়তকার

(oblong) বলা যেতে পারে। পাতার আগা ও গোড়ার অংশ যদি সরু থাকে এবং

মাঝখানটা মোটা হয় (যেমন, মাধবীলতা, টগরের পাতা), তাহলে তাকে অণ্ডাকার

(elliptical) বলা হবে। তলাটা মোটা আর আগাটা যদি ক্রমে সরু হয়ে

যেতে থাকে (যেমন, করবী, মালতী, দোপাটি-র পাতা), তাহলে সেটি হবে

বল্লমাকার (lanceolate) । কিছু পাতার গোড়াটা সরু আগাটা মোটা (যেমন,

কামিনী, আকন্দ-র পাতা), এই পাতাগুলি মুষলকার (squatulate) হিসেবে

পরিচিত। লাট্টুকে মাঝখান থেকে কাটলে যে-আকার পাওয়া যায়, সেই আকারের

পাতাকে (যেমন, জবার পাতা) লাট্টু-আকার (Ovate) বলা হয়। এইসব পাতা

চওড়ার চেয়ে লম্বায় প্রায় দ্বিগুন হয়। লাট্টুর আকারের পাতা - কিন্তু

সরু দিকটা বোঁটার কাছে আর চওড়া দিকটা আগায় রয়েছে - এরকম পাতাও

(যেমন, সেগুন) অনেক গাছে দেখা যায়। এগুলোকে উপলাট্টু-আকার (obovate)

বলা যেতে পারে। পানের পাতার (বা হৃদ্পিণ্ডের) মত চেহারার পাতাগুলোকে

তম্বুলাকার (cordate) হয়। ঠিক বৃত্তাকার পাতা দেখা যায় না। কিন্তু

পদ্ম, মুচকুন্দ পাতাগুলি প্রায় গোলাকার। এই ধরণের পাতা (orbicular)

বলে পরিচিত।যে-সব

পাতার নিচের দুটি দিক কানের লতির মত তাদের বলা হয় (auriculate)। বলা

বাহুল্য যে, এ ছাড়াও আরও বহু রকমের পাতার আকার দেখতে পাওয়া যায়।

ডালে পাতার সজ্জা বা বিন্যাস

গাছের আরেকটা বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু গাছের ডালে বিপরীতমুখী জোড়া

জোড়া পাতা সাজানো থাকে। এই রকম পত্র-বিন্যাসে সাধারণত এক জোড়া

পাতা যদি উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে তাহলে তার উপরের পাতা-জোড়াটি

পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে থাকবে। এগুলিকে বিপরীত পত্র-বিন্যাস বলে।

কোন কোন গাছে ডালের একটা

জায়গা থেকে কেবল একটি পাতা বার হয়। কিন্তু সেগুলি ডালের উপরে helix বা

স্ত্রুï-এর আকারে সাজানো থাকে। এই ধরণের বিন্যাসকে একান্তর বিন্যাস

বলা হয়।

অনেক সময়ে ডালের এক জায়গা

থেকে তিন দিকে তিনটি পাতা সাজানো থাকে (যেমন, করবীর পাতা)। এই

রকম পাতা সাজানোকে স্তবকিত (whorl) পত্রবিন্যাস বলা হয়। বলা বাহুল্য

এগুলি ছাড়াও আরো অনেক রকমের পত্রবিন্যাস আছে।

তবে সবচেয়ে

বড় কথা হল ফুলের সৌন্দর্য ও তার সুগন্ধকে উপভোগ করা। চুলচেরা বিচার

করতে গিয়ে তা থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

___________

* এর

পরেও আরও সূক্ষ্মতর বিভাগ আছে যেমন, sub-species,

varietas (variety) and forma, cultvas (cultivated)- কিন্তু সেগুলি

নিয়ে আমরা এখানে দুশ্চিন্তা কোরব না।

সহায়িকা: জগদানন্দ রায়, গাছপালা, ১৩২৮ সাল।