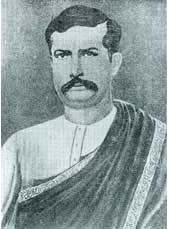

সঞ্জীবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ - ১৮৯৯)

চব্বিশ পরগণার

কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্ম । বাবা যাদবচন্দ্র । মেদিনীপুর স্কুল

ও হুগলী কলেজে পড়াশুনো । সঞ্জীবচন্দ্রের ছোট ভাই ছিলেন সাহিত্যসম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

সঞ্জীবচন্দ্র

দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু আড্ডার নেশা, আমোদপ্রিয়তা,

আলস্য, ইত্যাদির জন্য তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হতে পারে নি

। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর দাদার সম্পর্কে বলেছেন, "ওঁর

প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভষ্মাচ্ছন্ন, কখন

প্রদীপ্ত ।" বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি

যে, যেদিন কলেজে পরীক্ষা, সেদিন সঞ্জীবচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের

সঙ্গে দাবাখেলা নিয়ে এতো মত্ত যে, পরীক্ষার কথা বেমালুম ভুলে

গেছেন! ছোট ভাইয়ের চাপে পড়ে ল কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু শেষ

করলেন না । চাকরি করতে গিয়ে জায়গা পছন্দ না হলে চাকরি ছেড়ে চলে

আসতেন । আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ওঁর লেখার ও কাজের ব্যাপারে

প্রবল উৎসাহ আসতো । সেই উৎসাহের জোয়ারে কলম থেকে চমৎকার দুয়েকটা

লেখাও বার হত । আসলে কোনো কিছুতে বহুদিন ধরে লেগে থাকার ক্ষমতা

বা মানসিকতা ওঁর ছিল না । কাঁঠালপাড়ায় নিজের বাড়িতে স্থাপিত

বঙ্গদর্শন ছাপাখানা থেকে বহুদিন বঙ্গদর্শন পত্রিকা ছাপা হয়েছিল

। কিছুদিন এই পত্রিকার সম্পাাদনাও উনি করেন । কিন্তু বেশিদিন

ছাপাখানা চালাতে পারেন নি ।

সঞ্জীবচন্দ্র

দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু আড্ডার নেশা, আমোদপ্রিয়তা,

আলস্য, ইত্যাদির জন্য তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হতে পারে নি

। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর দাদার সম্পর্কে বলেছেন, "ওঁর

প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভষ্মাচ্ছন্ন, কখন

প্রদীপ্ত ।" বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি

যে, যেদিন কলেজে পরীক্ষা, সেদিন সঞ্জীবচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের

সঙ্গে দাবাখেলা নিয়ে এতো মত্ত যে, পরীক্ষার কথা বেমালুম ভুলে

গেছেন! ছোট ভাইয়ের চাপে পড়ে ল কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু শেষ

করলেন না । চাকরি করতে গিয়ে জায়গা পছন্দ না হলে চাকরি ছেড়ে চলে

আসতেন । আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ওঁর লেখার ও কাজের ব্যাপারে

প্রবল উৎসাহ আসতো । সেই উৎসাহের জোয়ারে কলম থেকে চমৎকার দুয়েকটা

লেখাও বার হত । আসলে কোনো কিছুতে বহুদিন ধরে লেগে থাকার ক্ষমতা

বা মানসিকতা ওঁর ছিল না । কাঁঠালপাড়ায় নিজের বাড়িতে স্থাপিত

বঙ্গদর্শন ছাপাখানা থেকে বহুদিন বঙ্গদর্শন পত্রিকা ছাপা হয়েছিল

। কিছুদিন এই পত্রিকার সম্পাাদনাও উনি করেন । কিন্তু বেশিদিন

ছাপাখানা চালাতে পারেন নি ।

চাকরি উপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিহারের পালামৌতে কাটান । সঞ্জীবচন্দ্রের

ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অনুরাগ ছিল । এগুলি নিয়ে নিজে অনেক

পড়াশুনোও করেছেন । ওঁর লেখা ইংরেজি বই ভএনগঅল ঋযওতস : থহএরে

ঋগেহতস অনদ েঅয়লেতেেএস এক সময়ে শিক্ষিত সমাজে বেশ একটা আলোড়ন

এনেছিল । ওঁর বাংলা রচনার হাত ছিল ঝর্ঝরে; বিষয়বস্তুকে সরস করে

পরিবেশন করতে পারতেন । ওঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে দামিনী,

মাধবীলতা, কণ্ঠমালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বেশ কিছু প্রবন্ধের

বইও (বাল্যবিবাহ, যাত্রা সমালোচনা, ইত্যাদি) উনি লিখেছেন ।

নিজের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে

সঞ্জীবচন্দ্রের উৎসাহ ছিল । বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্রর মৃত্যু

এবং'পুনাবির্ভাব(?)'-কে কেন্দ্র করে সঞ্জীবচন্দ্র একটি অসামান্য

ঐতিহাসিক রচনা 'জাল প্রতাপচাঁদ' লিখেছিলেন । কিন্তু সে-যুগে

লেখাটি খুব একটা সমাদর পায় নি । বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের

সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করার সময়ে বইটির নাম শুধু উল্লেখ করেছিলেন

। 'সাধনা' পত্রিকায় বইটির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের

লেখার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর মনে হয়েছিল এই

রকম অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে একটা বই লেখা ক্ষমতার অপব্যবহার ।

একমাত্র অক্ষয়কুমার সরকার বইটিকে 'বিগত বর্ষের সর্ব্বপ্রধান

ঐতিহাসিক পুস্তক' বলে সন্মান দিয়েছিলেন । সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমণবৃত্তান্ত

'পালামৌ' অবশ্য সে-যুগে বহু প্রশংসিত হয়েছিলো । নিচের রচনাটই

তারই জের টেনে লেখা ।

পালামৌর

পর

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে

দুইটি কথা লিখিতে বসিয়াছৈ । লিখিবার একটা ওজর আছে । এক সময়ে

একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা

তাঁহার রোগ ছিল । যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেখানে গিয়া গল্প

আরম্ভ করিতেন ; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে

থাকিত না । অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প

শুনিতে আগ্রহ করে । একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন,

আর তোমার গল্প ভাল লাগে না, তুমি চুপ কর । কালা ঠাকুর উত্তর

করিয়াছিলেন, তা কেমন করে হবে, এখনও যে এ গল্পের অনেক বাকি ।

আমারও সেই ওজর । যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলিব

যে, তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি ।

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া

গাছ ।....... মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলের উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত

হইয়া থাকে । হিন্দুস্থানীয়েরা কেহ কেহ শখ করিয়া চালভাজার সঙ্গে

এই ফুল খাইয়া থাকেন । শুখাইয়া রাখিলে, এই ফুল অনেক দিন পর্যন্ত

থাকে । বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া দু-তিন মাস কাটায়

। পয়সার পরিবর্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মজুরি শোধ হয় । মৌয়ার

এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই ।

মৌয়ার ফুল শেফালিকার মত

ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে । সেখানে অজস্র

মাছি-মৌমাছি ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন

পুরিয়া যায় । বোধ হয়, দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে । একদিন ভোরে

নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দ যেন স্বপ্নবৎ কী একটা অস্পষ্ট সুখ আমার

স্মরণ হইতে-হইতে আর হইল না । কোন্ বয়সের কোন্ সুখের স্মৃতি,

তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে-দিকে মনও যায় নাই । পরে

তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল । অনেকের এইরূপ স্মৃতিবৈকল্য ঘটিয়া

থাকে । কোনো একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোনো একটি সুর শুনিয়া অনেকের

মনে হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন মন যেন আহলাদের

কাঁপিয়া উঠে । অথচ কী জন্য এই আহলাদ, তাহা বুঝা যায় না । বৃদ্ধেরা

বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখস্মৃতি । তাহা - হইলে হইতেও পারে ;

যাঁহাদের পূর্বজন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব । কিন্তু আমার

নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি । বাল্যকালে

আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর

ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত

। সেই সঙ্গে ঘরে-বাহিরে, ঘাটে-পথে হরিনাম - অস্ফুট স্বরে, নানা

বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা

গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কিনা স্মরণ

নাই, এখনও ভাল লাগে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার

অন্তরের অন্তরে কোথাও লুকানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল

। কেবল সুর নহে, লতা-পল্লব-শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই

অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গীগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমসুবাসিত সেই

প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ - সকলগুলি একত্রে উপস্থিত

হইল । সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা, কেবল মৌমাছির শব্দে

সুখ নহে ।

অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে

না, দশ বছর পরে তাহার স্মৃতি ভাল লাগিবে । অদ্য যাহা সুখ বলিয়া

স্বীকার করিলাম না, কল্য আর তাহা জুটিবে না । যুবার যাহা অগ্রাহ্য,

বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য । দশ বৎসর পূর্বে যাহা আপনিই আসিয়া

জুটিয়াছিল, তখন হয়ত আদর পায় নাই, এখন তাহা জুটে না, সেইজন্য

তাহার স্মৃতিই সুখদ ।

নিত্য মুহূর্তে এক-একখানি

নূতন পট আমাদের অন্তরে ফটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া

যাইতেছে । আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু আছে, যাহা-কিছু আমরা

ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে । সচরাচর পটে কেবল

রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে-পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ-স্পর্শ,

সকলই থাকে । ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে-কথা থাক ।

প্রত্যেক পটের এক-একটা

করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনীর স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া

পড়ে, বহুকালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয় ।

যে-পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম, বোধহয়, মৌমাছির

সুর তাহার পটবন্ধনী ।

কোনো পটের বন্ধনী কী, তাহা

নির্নয় করা অতি কঠিন ; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনি কবি । তিনিই

কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ, গন্ধ,

স্পর্শ, সকল অনুভব করাইতে পারেন । অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত

কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না ।

মোয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত

হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার । ইহার মাদকতা-শক্তি

কতদূর, জানি না, কিন্তু বোধহয়, সে-বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই,

কেননা আমার একজন পরিচারক একদিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না

কাঁদিয়াছিল । তাহার প্রাণও যথেষ্ঠ খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত

টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল । বিলাতি

মদের সহিত তুলনায় এ-মদের দোষ কী, তাহা স্থির করা কঠিন । বিলাতি

মদে নেশা আর লিকর দুইই থাকে । মৌয়ার মদে কেবল একটি থাকে, নেশা

- লিকর থাকে না ; তাহাই এ-মদের এত নিন্দা ; এ-মদ এত শস্তা ।

আমাদের ধেনোরও সেই দোষ ।

দেশী মদের আর-একটা দোষ,

ইহার নেশায় হাত-পা দুইয়ের একটিও ভাল চলে না । কিন্তু বিলাতি

মদে পা চলুক বা না চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে, বিবিরা তাহার প্রমাণ

দিতে পারেন । বুঝি আজকাল আমাদের দেশেরও দুই-চার ঘরের গৃহিণীরা

ইহার সপক্ষে কথা বলিলেও বলিতে পারেন ।

বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে

প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রাণ্ডি হইতে পারে, কিন্তু অর্থ

সাপেক্ষ । একজন পাদরি আমাদের দেশি জাম হইতে শ্যাম্পেন প্রস্তুত

করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই ।

আমাদের দেশি মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়,

অনেক অন্তর্জ্বালা নিবারিত হয় ।

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)