সুন্দরবনের জটার দেউল

জটার দেউল নামক মন্দিরটি সাম্প্রতিক কালের পত্র-পত্রিকার যতটা মনযোগ আকর্ষণ করেছে পশ্চিমবঙ্গের খুব কম পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে সে রকম দেখা যায়। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক গুরুত্বই হয়তো এর কারণ। জটার দেউলের সঙ্গে সুন্দরবনের নাম সংশ্লিষ্ট থাকলেও কেউ যদি জটার দেউল দেখতে গিয়ে সুন্দরবনের গাছ বা জঙ্গল দেখতে চান তবে আশাহত হতে হবে। এখন মন্দিরটি একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এক সময়ে গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। আদি গঙ্গার তীরে যে সব বর্ধিষ্ণু জনপদ গড়ে উঠেছিল সে সব জায়গা এবং অধুনা বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, প্রভৃতি অঞ্চল এক সময়ে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। যশোহরের রাজধানী, ধূমঘাট, প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জঙ্গল পরিষ্কার করে। তবে এ সব স্থানগুলি বরবরই কিন্তু জঙ্গলপূর্ণ ছিল না। ছোটবেলায় ‘সুন্দরবনে আর্জান সর্দার’ নামে একটি বই পড়েছিলাম। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে একটিমাত্র দোনলা বন্দুক হাতে, জনৈক আর্জান সর্দারের বাঘের পেছনে ধাওয়া করার সেই রোমাঞ্চকর কাহিনি মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বইটিতেই রয়েছে সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে হঠাৎ করে কোন বাড়ির ধ্বংশাবশেষ বা জনবসতির চিহ্ন চোখে পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে, বর্তমান চব্বিশ পরগনার ভাগীরথীর মোহনা অঞ্চলে একটি উন্নত জনবসতির অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তী সময়ে এইসব স্থান জনশূন্য হয়ে গভীর অরণ্যে ছেয়ে যায়। ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময়ে চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত হয়। এই কারণ কোনও প্রাকৃতিক কারণ হইতে পারে, কোনও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও হইতে পারে। তাহার পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর অরণ্যময়।” ইংরেজ আমলে মৃত্তিকা খননের সময় মাটির নীচে যে সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ও বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তাতে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এক সময়ে এখানে জনবসতি ছিল। ড: নীহাররঞ্জন রায়ের মতে,

এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ দশক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়ে সমৃদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জয়নগর থানার কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক), ডায়মন্ডহারবারের প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষণসেনের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক), ঐ দ্বীপেই লিপি-উৎকীর্ণ একঝাঁক মাটির শিলমোহর (একাদশ শতক), খাড়ি পরগণায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, দুই/চারিটি ভগ্ন মন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের মুদ্রা ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক বা একাধিক জনপদের ইঙ্গিত করে।

প্রশ্ন হল, এই সমৃদ্ধ জনপদের অবলুপ্তির কারণ কী? ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি দুর্যোগ সুন্দরবন অঞ্চলের স্বাভাবিক ব্যাপার। সেখানে যারা বসবাস করতে গিয়েছেন তারা এসব জেনেই গিয়েছেন। কাজেই সমগ্র অঞ্চল জনহীন হবার পেছনে মনে হয়, সুনামি বা ভুমিকম্পের মত কোনো আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ভূভাগের হঠাৎ অবনমনই প্রধানত কাজ করেছে। ড: রাধাকমল মুখার্জির মতে, “ঝড়ে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত ও ভূমিকম্প এবং কর্দমাক্ত তরল বাদা জমির উপর অরণ্যের ক্রমবর্ধমান ওজন ইত্যাদি কারণগুলোই সুন্দরবনের এই বিশাল অংশের ভূমি-অবনমনের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী।” তবে এই অঞ্চল মাঝে মাঝেই জনবসতি শূন্য হয়েছে এবং আবার জনপদ গড়ে উঠেছে। “যশোহর-খুলনার ইতিহাসে” সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, “…সুন্দরবন এক সময়ে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত ছিল, ইহার ভূমি তখন শস্যভারে হাস্যময়ী হইত। ইহার নগরীসমূহ হর্ম্যমন্দিরে সমৃদ্ধ এবং জন-কোলাহলময় ছিল…।” কেন জনবসতি লোপ পেল? এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত,

সময় সময় প্রদেশ বিশেষের অবনমনে, বঙ্গসাগরোপকূলের চিরসহচর ঝটিকা, প্লাবন ও ভূমিকম্পে সুন্দরবন ধ্বংসের যাহা বাকী ছিল, আরাকানবাসী মগ ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ফিরিঙ্গি জাতীয় জলদস্যুগণের দৌরাত্ম্যে তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল। এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে হার্মাদও বলিত। ইহারা গঙ্গাসাগর-সমীপবর্তী প্রদেশকে উৎসন্ন করিয়া – ‘ফিরিঙ্গির দেশ’ করিয়া লইয়াছিল এবং মগেরাও সুন্দরবনের অনেক স্থান লোকশূণ্য করিয়া পার্শ্ববর্তী দেশে এক ভীষণ অরাজকাতার সৃষ্টি করিয়া ‘মগের মুল্লুক’ করিয়া লইয়াছিল। …সুন্দরবনের অনেকস্থানে পূর্বে লোকের বসতি ছিল, এখন আর সে বসতি নাই বটে কিন্তু বসতিচিহ্নের অভাব নাই।

১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সাগরদ্বীপের দু’লক্ষ মানুষ জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল। ১৭৩৭-এর ভূমিকম্পে সমুদ্রের জল স্থলভূমির ৪০ ফুট উপরে উঠে আসে। বহুস্থান দীর্ঘদিন ধরে জলের নীচে থাকায় বহু লোক তাদের বাসস্থান হারিয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। প্রাণ হারিয়েছিল অসংখ্য লোক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হল দস্যুদের লুঠপাট ও অত্যাচার। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। পর্তুগীজরা ছিল পশ্চিম ভারতের বোম্বাই ও তৎসংলগ্ন স্থানের বাসিন্দা। অপরাধ করে তারা পালিয়ে চট্টগ্রাম উপকূলে এসে উঠত এবং ক্রমে মগদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দস্যুবৃত্তি শুরু করে। শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এদের পরাস্ত করার কেউ ছিল না। দুর্বৃত্তরা নির্বিচারে লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালাত এবং নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করত। তমলুক ও বালেশ্বরে দাসদাসী বিক্রির ভাল বাজার ছিল। একটা বিবরণে দেখা যাচ্ছে ১৬২৯ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে ১৮ হাজার মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। পর্তুগীজ পর্যটক পিরার্ডডালাভাল গোয়ার বাজারেও বাঙালি মেয়ে বিক্রি হতে দেখেছেন। মাঝে মাঝে এসব দস্যুদের দমন করার চেষ্টা চলেছিল ঠিকই কিন্তু সেসবই ছিল সাময়িক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বোম্বেটে, ও মগ দস্যুদের অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বর্গীর হাঙ্গামা। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠা নৌবাহিনী দক্ষিণবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে লুঠপাট চালিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে চলে গিয়েছে। ইংরেজ আমলে ধীরে ধীরে এদের প্রতিপত্তি কমে আসে। অতএব সুন্দরবন অঞ্চলে গড়ে ওঠা জনবসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার একাধিক কারণ বর্তমান।

রাধাকমল মুখার্জি লিখেছেন,

অনেকবার সুন্দরবনের উত্থান পতন হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ যুগের শেষভাগে পড়িয়াছিল এবং হিন্দুরাজত্বে পুনরায় জাগিয়াছিল; সেই হিন্দুর সময়ে পড়িয়াছিল, আবার পাঠানযুগে জাগিয়াছিল। পরে মোগলের মধ্যযুগে পড়িয়াছে, আর উঠে নাই। মোগল আমলের প্রথমভাগে পাশ্চাত্য যে সকল জাতি বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা সুন্দরবনকে এমন পতিত, অগম্য, হিংস্রসেবিত এবং অরণ্যাবৃত দেখেন নাই। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই; এমন আশ্চর্য পতন সুন্দরবন ভিন্ন অন্য কোথাও হয় না।

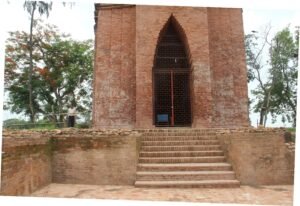

এবার আসা যাক জটার দেউল প্রসঙ্গে। জনহীন সবুজ প্রান্তরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই ঐতিহাসিক মন্দিরটি দণ্ডায়মান। এটির বর্তমান উচ্চতা ৮০/৮৫ ফুট; হয়তো উচ্চতা এক সময়ে আরও বেশি ছিল। দু’পাশে প্রস্থ ৩২ ফুট। প্রবেশপথে দরজার উচ্চতা ১৬ ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ন’ফুট। সিঁড়ি দিয়ে সাড়ে চার ফুট নেমে গর্ভগৃহে পৌঁছতে হয়। অসাবধান হয়ে সংস্কার করতে গিয়ে মন্দিরগাত্রের কারুকার্য বিলুপ্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক কালিদাস দত্ত লিখেছেন,

উক্ত মন্দির যখন আবিস্কৃত হয় তখন উহার চতুর্দিকে ইষ্টকের উপর বহুবিধ নকসাযুক্ত কারুকার্য ও ঐ মন্দিরের অনেক ছোট ছোট replica ছিল। উহার প্রবেশপথের উপরিভাগে ঐ সমস্ত replica-র দুই একটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আবিষ্কারের পর গৃহীত একটি আলোকচিত্রে ঐ মন্দিরের প্রতিকৃতি আছে। উহা দেখিলে পূর্বে ঐ মন্দিরটি কিরূপ সুষমামণ্ডিত ছিল তাহার ধারণা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্নমেন্টের প্রত্নতত্ব বিভাগের তত্বাবধানের দোষে এরূপ অবহেলার সহিত উহা সংস্কৃত হইয়াছে যে উহার সেই প্রাচীন সৌন্দর্যের আর অস্তিত্ব নাই। দুর্গম স্থানে অবস্থিতির জন্য মন্দিরটি এখনও খুব অবহেলিত অবস্থায় আছে।… গর্ভগৃহর মেঝে ৪ ফিট নিম্নে অবস্থিত। উহা ইষ্টক দিয়া গাঁথা। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেখানে পৌঁছানো যায়। ঐ গৃহটির চারিকোণে ৭/৮ ফিট ঊর্দ্ধ্বে, চারটি ইষ্টক নির্মিত তাক আছে। ঐগুলির উপরে প্রদীপ থাকিত। প্রদীপ শিখার কালো দাগ এখনও উহাদের উপরে দেখা যায়।…।

বস্তুত এটি একটি সাধারণ মন্দির ছাড়া সেরকম কোনও বিশেষ কারুকার্য আমার চোখে পড়েনি। প্রদীপ শিখার দাগও দেখা যায়নি। এটিকে একটি শিব মন্দির মনে করা হয় এবং শিবের জটা থেকেই মন্দিরের নাম জটার দেউল হয়েছে। অনেকে বলেন, এখানে একটি জটাধারী বাঘ ছিল, এবং তা থেকেই এই নামের উৎপত্তি। কিন্তু এটা নিতান্তই কষ্টকল্পিত মনে হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এখানে এখনও আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। ঘোড়দৌড়েরও ব্যবস্থা আছে। দৌড় মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানে এসেই শেষ হয়।

২০১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ‘দি টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে প্রকাশিত, আর্কিওলজিকাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া টেরাকোটা মন্দির জটার দেউলের সংলগ্ন স্থানে উড়িষ্যার মন্দিরের আদলে ‘জগমোহন’ ও ‘গর্ভগৃহ’ সহ বিরাট কাঠামো মাটি খুঁড়ে বের করেছে। তাদের মতে সেন আমলে (১১-১২ শতক) এই স্থান হয়তো একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ছিল। মাটির নীচ থেকে আরও যেসব জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফুলের কাজ করা ছাঁচে গড়া ইট, মাটির প্রদীপ, লাল ও ধূসর বর্ণের তৈজসপত্র, হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম, পাথর নির্মিত জল নিকাশের নালা, হাতির দাঁত ও ফুলের কাজ করা পাথরের দরজা ইত্যাদি। বর্ষাকালে মণি নদী প্লাবিত হলে, লবণাক্ত জল ও আর্দ্রতার হাত থেকে মন্দিরটি রক্ষা করতে একটি বিশেষ ধরণের প্লাস্টার ব্যবহৃত হত। সুন্দরবনের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মন্দিরটি কী করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আধুনিক প্রযুক্তিবিদদের কাছেও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

মন্দিরটির প্রাচীনত্ব নিয়েও মতভেদ রয়েছে। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে,

…মণি নদীর মোহনার কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে ‘জটার দেউল’ বলে। বহুদূর হইতে এই দেউল দেখা যায়; উহার উচ্চতা ৬০/৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবত উহা একটি বিজয়স্তম্ভ। ইহার বয়স ৪/৫ শত বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রতাপাদিত্যর আমলের বিজয়স্তম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে…।

প্রসঙ্গত, প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজা হন ১৫৮৭ সালে। ফ্রান্সিসকো রড্ডা নামক একজন পর্তুগীজ প্রতাপাদিত্যর গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যর পক্ষে যুদ্ধ করে একটি মোগল বাহিনীকে পরাস্ত করেন। অনেকের মতে এই যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে ‘জটার দেউল’ বিজয়স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল। ১৯১৪ সালে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অধ্যক্ষ ব্লাকিস্টোন মন্তব্য করেন যে মন্দিরটি তেমন পুরানো নয় এবং সে কারণেই এর গুরুত্ব কম। নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও কাশীনাথ দীক্ষিতও মনে করেছিলেন যে মন্দিরটি মোগল আমলেই নির্মিত। অবশ্য দীক্ষিত মহাশয় কয়েক বছর পরেই তাঁর মত পরিবর্তন করে বলেন যে ‘জটার দেউল’ ভুবনেশ্বর শৈলীর অন্তর্ভুক্ত এবং উড়িষ্যার মন্দির নির্মিত হবার পরে এটি নির্মিত হয়। এ প্রসঙ্গে কালিদাস দত্ত জানিয়েছেন,

ঐ মন্দিরের গঠন পদ্ধতি, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, পালযুগের নগর রীতিতে নির্মিত মন্দিরসমূহের অনুরূপ। উহার গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইষ্টকের আকারও ঐ সময়ে ব্যবহৃত ইষ্টকের ন্যায়। সে কারণে অনেকে উহাকে পালযুগের স্থাপত্য নিদর্শন বলিয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ববিদ পন্ডিত স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উহার নির্মানকাল সম্বন্ধে ঐ প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন…।

যার মোহনার কাছে জটার দেউল অবস্থিত সেই মণি নদী হল ঠাকুরাণী নদীর একটি শাখা।

১৮৭৫ সালে জনৈক জমিদার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি তাম্রফলক পান। তাতে খোদাই করা দেবনাগরী লিপি পাঠ করে জানা যায় যে ৮৯৭ শকাব্দে জনৈক নৃপতি জয়ন্তচন্দ্র এই মন্দিরটি নির্মান করেন। দুঃখের বিষয় এই লিপিপাঠ বা তাম্রফলকটির কোন ছবি কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং পরে ফলকটিরও আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। ১৮৯৬ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট List of Ancient Monuments in Bengal নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে। সেখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টির এরকম উল্লেখ রয়েছেঃ

The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1875 that a copper plate, discovered in a place a little to the north of Jatar Deul fixes the date of erection of the temple to be Raja Jayanta Chandra in the year 897 of the Bengali Saka era corresponding to A. D. 975. The copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee Durgaprosad Choudhury. The inscription is in Sanskrit and the date as usual was given in an enigma with the name of the founder.

এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা যিনি করেছেন তাঁর নামের সঙ্গে নির্মাণকাল হেঁয়ালিতে নির্দেশ করা হয়েছে বলে যা উল্লেখিত হয়েছে সেটা সে যুগের একটি প্রচলিত রীতি ছিল। প্রাচীন কালে আমাদের বহু শাস্ত্রবাক্য সূত্রাকারে রচিত হত এবং যথার্থ অধিকারী যারা নয় তাদের কাছে এসব অপ্রকাশিত থাকত। সেই রীতি অনুসরণ করেই হয়তো বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করার সাল তারিখ একটু হেঁয়ালিতে উল্লেখ করা হত। সঠিক কারণ জানা নেই। কৌতূহল নিরশনের জন্য প্রীতিতোষ রায় রচিত ‘বাংলার হারানো নদীর ইতিকথা’ বই থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিপ্রদাস পিপলাই বিরচিত ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ বলে ধরা হয়। রচনাকাল নির্দিষ্ট করতে যে শ্লোকটি রচিত হয়েছে সেটি হল,

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমান।

নৃপতি হুশেন শাহ গৌড়ের প্রধান।।

এই শ্লোকে সিন্ধু=সমুদ্র=৭, ইন্দু=চাঁদ=১, বেদ=৪, এবং মহী=পৃথিবী=১; অর্থাৎ ৭১৪১। এখন ‘অঙ্কস্য বামাগতি’ সূত্রানুসারে উলটো দিক দিয়ে দেখলে রচনাকাল দাঁড়ায় ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। এভাবেই অদ্ভুত ধাঁধার মাধ্যমে সাধারণত প্রতিষ্ঠাকাল বা রচনাকাল নির্দেশ করা হত। জটার দেউলের প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু জানা নেই, তবে অনেকের অনুমান তিনি চন্দ্রবংশীয় কোন নৃপতি হতে পারেন।

কলকাতা থেকে যাঁরা ‘জটার দেউল’ দেখতে যেতে চান, তাঁরা হয় নিজের গাড়ি বা ভাড়া গাড়ি করে রাস্তা ধরে যেতে পারেন। সকালের দিকে বেরোলে যানজট ছাড়া অনায়াসেই ঘন্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। বাইপাস দিয়ে গেলে পর পর পড়বে মুকুন্দপুর-কামালগাজি-নরেন্দ্রপুর-সোনারপুর-বারুইপুর-দক্ষিণ বারাসাত-জয়নগর মজিলপুর-মথুরাপুর-কাশীনগর-রায়দিঘি-জটার দেউল। এখন মজে যাওয়া আদিগঙ্গার পাশ দিয়ে অনেকটা রাস্তা যায়। বিভিন্ন বাজার ও গ্রাম বাংলা দেখতে দেখতে যাওয়াটা খুবই উপভোগ্য। ট্রেনে করে গেলে শিয়ালদা থেকে মথুরাপুর স্টেশনে নেমে ভাড়া গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। অটো পাওয়া যেতে পারে, ঠিক জানা নেই। কয়েক বছর আগেও যাঁরা মন্দিরটি দেখতে যেতেন, তাঁদের নৌকো করে মণি নদী পেরিয়ে জল কাদার মধ্য দিয়ে যেতে হত বলেই জানা যায়। কোনও বাঁধানো ঘাট ছিল না। এখন নদীর উপর সেতু হওয়ায় কোন সমস্যাই নেই।

জটার দেউলের একটা ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, সে জন্যে মন্দিরটি দেখতে আসার সার্থকতা। তবে মন্দিরের কোন কারুকার্য বা শৈল্পিক সৃষ্টিকর্ম দেখতে এলে আশাহত হতে হবে। আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি ভার নেওয়া সত্বেও সংস্কার সাধন করবার সময়ে কেন শিল্পকর্ম অক্ষত রেখে কাজ করা গেল না সেটা বোধগম্য নয়। এসব জিনিস একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাবার কোনও উপায় নেই।

——–

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, কমল। (পুনঃপ্রকাশ ২০১৬)। চব্বিশ পরগণাঃ উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন। কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং

রায়, প্রীতিতোষ (২০১২)। বাংলার হারানো নদীর ইতিকথা। কলকাতাঃ কোডেক্স।

সাঁতরা, তারাপদ। (১৯৭৬)। হাওড়া জেলার পুরাকীর্তিঃ তথ্যসংকলন ও গ্রন্থনা। রায়গঞ্জ, পঃ বঙ্গঃ ধানসিড়ি।