আমাদের

দেখা গঙ্গোত্রী ও গোমুখ

১-পথে

বন্ধুবর সহকর্মী, অনুজ-প্রতিম

শ্রীসুজিত রেজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল হরিদ্বার স্টেশনের

এন্ট্রির কাছে। সুজিত ঐদিন দুপুরে দিল্লি থেকে বাসে হরিদ্বার

এসে পৌঁছেছে। আর আমরা এই প্রায় বিকাল ৪টার সময় হাওড়া থেকে

এলাহাবাদ হয়ে এখানে এলাম। এলাহাবাদ হয়ে আসার কারণ এই পূজার

ভিড়ে সোজাসুজি হরিদ্বারে আসার ট্রেনের রিজার্ভেসন না পাওয়া।

আমাদের ট্রেন মাত্র দু ঘণ্টা দেরিতে হরিদ্বারে এলো। যাই

হোক আমাদের কথাই ছিল যে যত দেরিই হোক, হরিদ্বারে না থেকে

যতটা সম্ভব গঙ্গোত্রীর পথে এগিয়ে যাব। তাই আমরা দুজনে ছুটলাম

গাড়ির খোঁজে স্টেশনের বাইরে। সুমো গাড়ির স্ট্যান্ড স্টেশনের

ঠিক বাইরেই থাকা সত্ত্বেও আমরা সেদিকে গেলাম না, কেননা আমাদের

লক্ষ্য কোয়ালিস বা মাহিন্দ্রা ম্যাক্স জাতীয় গাড়ির। তাই

আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে এক সর্দারজীর সঙ্গে পরিচিত

হলাম। সর্দার অমরিক সিং সবেমাত্র তাঁর কোয়ালিস গাড়ি চেক

করতে এক সার্ভিস সেন্টারে ঢুকেছেন চার ধাম করার যাত্রী নিয়ে

ফিরে এসে। সর্দারজীর আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরোনোর জন্যে মানসিক

প্রস্তুতি ছিল না। তবে আমাদের অনুনয় মেনে নিয়ে এক ঘণ্টা

সময় চাইলেন বাড়ি ঘুরে আসার জন্যে। সেই সময় দিতে আমাদের রাজি

না হবার কোনও কারণ নেই, আমরাও এই মাত্র হরিদ্বার পৌঁছেছি,

মুখ-হাত ধোয়া আর কিছু খাওয়ার প্রয়োজন।

আমাদের নিয়ে সর্দারজী

হরিদ্বার স্টেশন থেকে গাড়ি স্টার্ট দিলেন নির্দিষ্ট সময়ের

মাত্র এক ঘণ্টা দেরিতে, মহাসপ্তমী, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

বিকাল ৬টায়। হৃষীকেশ, ব্যাসি, নরেন্দ্রনগর, হিন্দোলাখাল

ইত্যাদি পার হয়ে হরিদ্বার থেকে ৮৪কিমি. দূরে ১৬৭৬মি. উচ্চতায়

চম্বা পৌঁছলাম রাত ৮:১৫ মিনিটে আর এখানেই আজকের মত আমাদের

যাত্রার বিরতি দেওয়া হলো। গাড়ি দাঁড়াবার জায়গা্র সামনেই

হোটেল পাওয়া গেল। দুটো ঘর মাত্র ২০০ টাকা দিন প্রতি ভাড়া।

চম্বার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শোনা ছিল, প্রমাণ পেলাম

যে কথাটা ভুল নয়। আমাদের ঘরের সামনে লম্বা বারান্দা। সেখান

থেকে দেখতে পেলাম সামনের দিকে পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমশ নেমে

গিয়ে দূরে আবার পাহাড়ের সারির সঙ্গে মিশে গেছে। পাশাপাশি

তিনটে প্রায় একই উচ্চতার পাহাড়, মহাসপ্তমীর চাঁদের আলোয়

বোঝা যাচ্ছে সেগুলির সীমা রেখা। পাহাড়ের গায়ে জোনাকির মত

আলো লোকবসতির প্রমাণ দিচ্ছে, সিমলা কালীবাড়ির বারান্দা থেকে

যেমন দৃশ্য চোখে পড়ে। হোটেলের পিছন দিকে, অর্থাৎ বারান্দার

সামনে ও অল্প নিচে বাজনা, আলো ও আতসবাজি সহ কিসের যেন মিছিল

চলেছে রাস্তা দিয়ে। মনে হয় ‘নওরাত্রী’-র।

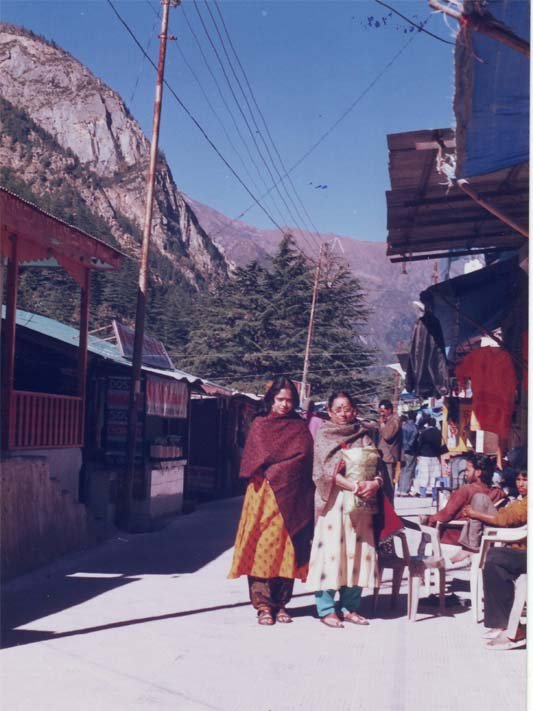

চিত্র-১

বাঁ দিক থেকে: শুভ্রমালা, শুভেন্দু, ভারতী ও সুজিত

ছবিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

পরের দিন সকাল সকাল

যাত্রা আরম্ভ হলো (চিত্র-১)। রাস্তার ধারে প্রচুর রডোডেন্ড্রণ

গাছ দেখা যাচ্ছিল। চম্বায় এর ফুলের স্কোয়াশ কিনতে পাওয়া

যায়, বেশ উপাদেয় শুনেছি, পান করার সুযোগ হয়নি। কিছু সময়

পরে নিউ-টেহরি পার হলাম। টেহরি বাঁধের গঠনের পর এর আশ-পাশের

অনেকটা বাঁধের জলে ডুবে গেছে, তার সঙ্গে বেশ প্রাচীন, কলকাতারই

সমসাময়িক শহর টেহরিরও সলীল সমাধি হয়েছে। তাই বাঁধ গঠনের

সঙ্গে সঙ্গেই এই নতুন শহরের পত্তন করা হয়েছে। নতুন রাস্তা

দিয়ে যেতে যেতে আমার মনে হতে লাগলো যে বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ

করে প্রকৃতিবিদদের এই বাঁধ-নির্মাণে বাধা দেবার কারণ গুলো।

সরকার কোন বাধাই মানেনি, তারা আশু লাভের কথাই চিন্তা করেছে।

পাহাড়ি রাস্তা যেমন

হয়, একদিকে পাহাড় আর এক দিকে গভীর খাদ, আমরা তেমন রাস্তা

দিয়েই যাচ্ছি। দার্জিলিং, এমনকি ছোট-নাগপুর বা রাজস্থানের

আবু-পাহাড়ের রাস্তায় যেমন প্রচুর ‘হেয়ার-পিন-বেণ্ড’ আছে,

এখনও পর্যন্ত তেমন বেণ্ড এই রাস্তায় পাওয়া যায়নি। আমার মনে

হল এই রাস্তা অনেক বেশি জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে বলে তেমন

বেণ্ডের প্রয়োজন হয়নি। পরে কি হবে জানা নেই, এখনও অনেক রাস্তা

বাকি। ধারাসুর ঠিক পরে ধারাসু-বেণ্ড থেকে আমরা ডান দিকের

রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে উত্তর দিকে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে

যমুনা নদীর উৎস স্থলের কাছের পাহাড়, ‘বন্দর পুঁছ’ দেখা যাচ্ছিল।

চলন্ত গাড়ি থেকেই পাহাড়ের সুন্দর ছবি তোলা গেল (চিত্র-২)।

চিত্র-২

ধারাসু বেণ্ডের কাছ থেকে বন্দর পূঁছ পর্বত শৃঙ্গ

ছবিঃ লেখক

বাঁ দিকে যমুনোত্রী

ও হর-কি-দুনের পথ। অবশ্য ওই দিকে হরিদ্বার থেকে দেরাদুন-মুসুরি

হয়েও আসা যায়। ধারাসু পর্যন্ত রাস্তা ১৯৪৯ সালে পাকা হয়।

এখান থেকে পায়ে হেঁটে আগেকার দিনে যাত্রী ৫/৬ দিনে গঙ্গোত্রী

পৌঁছতেন। ১৫/১৬কিমি. অন্তর যাত্রীদের বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের

জন্যে চটি ছিলো, তাই ওই ১৫/১৬কিমি. পথ যাত্রীদের একদিনে

পার করতেই হতো। মাঝে জন বসতিও বিশেষ ছিল না।

ডুন্ডা হয়ে যাবার

সময় শঙ্কু মহারাজের বিখ্যাত ভ্রমণোপন্যাস ‘বিগলিত করুণা

জাহ্নবী যমুনা’-য় (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০

০৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৮, সপ্তদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৯,

পৃ-৯৪) লেখা কথা মনে পড়ে গেল। এই গ্রাম জাড নামে এক যাযাবর

জাতীর শীতকালীন আবাস যারা নিজেদের রাজপুত বলে দাবি করে।

নৃতাত্ত্বিক মতে ওরা নাকি রাজনৈতিক কারণে তিব্বত থেকে পালিয়ে

আসা জাতি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যেমন দলাই লামার সঙ্গে

অনেক তিব্বতিরা ভারতে পালিয়ে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন।

ডুন্ডা পার হয়ে উত্তরকাশী পৌঁছলাম। রাস্তার ধারেও শহর রয়েছে,

কিন্তু প্রধান অংশ এই রাস্তা থেকে নেমে ভাগীরথী পার করে

নিচে থেকে আসার সময় ডান দিকে যেতে হয়। উত্তরকাশীতে আমরা

ফেরার পথে রাত্রিবাস করবো, এখন এখানে দুপুর ১টার পর এক ধাবায়

ভাত খেলাম। ১২১০মি. উচ্চতা বিশিষ্ট ভাটোয়ারিতে চা পানের

জন্যে সর্দারজী গাড়ী থামালেন প্রায় ৩টের সময় এখানকার বাস

টার্মিনাসে।

ছোট পাহাড়ি শহর আর

তার ছোট্ট বাস টার্মিনাস। আমি চা পান করি না, অন্যান্যদের

চা পান করার সময়টা আমি টার্মিনাসের আশপাশটা একটু ঘুরে আসতে

এগোলাম। ঠিক চত্বরের বাইরে গিয়েই দূরে অপূর্ব এক দৃশ্য দেখতে

পেলাম। বেশ উঁচু এক অজানা পাহাড়ের প্রায় শীর্ষ থেকে রূপালি

ফিতার মত এঁকে বেঁকে এক ঝর্ণা একেবারে নিচে নেমে এসেছে,

অবশ্য একেবারে নিচে সেই ঝর্ণা অদৃশ্য হয়ে গেছে গাছ-পালার

আড়ালে। কিছুটা নিচ দিয়েই খরস্রোতা ভাগীরথী তুমুল গর্জন সহ

বয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় সেই ঝর্ণা ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

ভাগীরথীর অপর পারের দৃশ্যও কিছু কম যায়না। সেখানে পাহাড়ের

গায়ে প্রথমে ধানে ভরা সবুজ মাঠ, মাঝে সুন্দর এক বাংলো প্যাটার্নের

বাড়ি। মাঠের পরেই পাহাড়ের গায়েও চাষ, পাহাড়ের বিশেষ রীতিতে।

নির্নিমেষ নয়নে সেই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা থেকে আমাকে বিরত

করল সুজিতের কথা,

“দেখুন শুভেন্দুদা, কি সুন্দর আর কত সস্তা আপেল।”

সুজিতের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই আবার ওর কথা, “চায়ের

থেকেও সস্তা, এক গেলাস চা ৫টাকা, আর একটা এত বড় রয়েল ডেলিসিয়াস

আপেলের দাম পড়ল মাত্র ৩টাকা।”

কেনা হলো কয়েক কেজি আপেল, মাত্র ২০টাকা প্রতি কেজি। এক কেজিতে

৭/৮টা হচ্ছে এত বড় আপেল হওয়া সত্ত্বেও। ওজন লক্ষ করে এত

গুলো ১কেজিতে হবার কারণ বুঝতে পারলাম। ওজনের চাইতে অনেক

বেশি দিচ্ছে, তা ছাড়াও মনে হলো বাটখারাও বেশি ওজনের, কি

করে তা সম্ভব হচ্ছে কে জানে। আমাদের অভিজ্ঞতায় এমনটা আগে

পাইনি।

আমার জানা ছিল যে হরসিলে নাকি আপেল খুব সস্তা। এর পর হরসিল

পৌঁছে দেখলাম যে আসলে হরসিল হলো আপেলের পাইকারি বাজার। বাজারে

বসেই ভাল আপেলগুলো প্যাক হচ্ছে আর বাইরে যেগুলো বিক্রি হচ্ছে

সেগুলো তেমন ভাল নয়।

ক্রমশ রাস্তার ধারে গাছের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর খাদের গভীরতাও

বাড়ছে। মেঘহীন নীল আকাশের নিচে রাস্তা চওড়া করার কাজ চলছে

জায়গায় জায়গায়। তাই গাড়ির গতি অনেক সময়ই ব্যাহত হচ্ছে। তা

ছাড়া সর্দার অমরিক সিং গাড়ি চালাচ্ছেন ভীষণ সাবধানে, মনে

হল ওনার কোয়ালিস কোন সময়েই ঘণ্টায় ২৫/৩০কিমি. বেগের থেকে

বেশি বেগে চালাচ্ছেন না। অনেক গাড়ি আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে

দেখে ওনাকে সেটা পয়েন্ট করেছিলাম। উনি তার উত্তরে আমাকে

বলেছিলেন, “লোডেড গাড়ি, উপর ব্যাগেজ। জরা সা ইধর-উধর হোগা

তো মুস্কিল হো যায়গা। হমেঁ পহুঁচনা হৈ, পহুঁচ যায়েঙ্গে।“

ওই কথা শুনে আমি পরে আর উচ্চবাচ্য করিনি। হরসিলের পর গাঙ্গনানি

পার হলাম। এখানে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। পায়ে চলার যুগে

যাত্রীরা এখানে গায়ের ব্যথা উপশম করার জন্যে এই প্রস্রবণের

কুণ্ডে স্নান করতেন। এখনও অনেক যাত্রীই স্নান করেন, আমরাও

হয়ত করতাম কিন্তু সময়ের অভাব, এখনই আলো কমে গেছে, গঙ্গোত্রী

পৌঁছাতে বেশ কিছুটা সময় আরও লাগবে। গঙ্গনানি না থেমে, লঙ্কা

ও ভৈরবঘাটিও (২৮৫০মি.) পার হয়ে গেলাম। এককালে ভৈরবঘাটির

চড়াই পার করা এক বিরাট ব্যাপার ছিল এর উচ্চতা আর দুরূহতার

জন্যে। পাকা রাস্তাও এই অংশে অনেক পরে হয়েছে। এখানে এক সেতু

নির্মাণ করার পর গাড়ি একেবারে গঙ্গোত্রী (৩৪১৫মি.) পর্যন্ত

সরাসরি পৌঁছাতে পারছে। আমরাও প্রায় ৭টার সময় গঙ্গোত্রী পৌঁছে

গেলাম।

২-গঙ্গোত্রী

গাড়ি সোজা রাস্তায়

এসে প্রায় লম্ব ভাবে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েই টার্মিনাসে পৌঁছে

গিয়ে দাঁড়ালো। বাস টার্মিনাস বেশ ছোট, এক সঙ্গে বেশি গাড়ি

এসে পড়লে গাড়ি দাঁড় করানো খুবই সমস্যা হবে বোঝা গেল। আমরা

সেপ্টেম্বরের শেষে এসেছি, এখন বেশি ভিড় নেই তা ছাড়া অন্ধকার

হয়ে গেছে, নতুন গাড়ি আর বিশেষ আসছে না, তাই অসুবিধে হলো

না। টার্মিনাসের এক দিকে খাড়া দেয়াল গাঁথা পাহাড়ের গা আর

এক দিকে ভাগীরথীর ধারা। দেখা যাচ্ছে না কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের

শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না, কারণ মাঝে হোটেলের সারি।

মাল-পত্র গাড়ির মাথা থেকে নামিয়ে সর্দারজীকে ছেড়ে দেওয়া

হলো, কারণ নিজস্ব গাড়ি বেশিক্ষণ টার্মিনাসে রাখা যায় না।

উনি গাড়ি নিয়ে কিছুটা নিচে নেমে থাকবেন বললেন। আমাদের মধ্যে

কয়েকজন থাকবার জায়গা খুঁজতে গেলাম। ভাগীরথীর ধার দিয়ে সমান্তরাল

রাস্তা। মাত্র ১৫০/২০০মি. দৈর্ঘ্যের হবে। দু ধারেই দোকান

আর হোটেল। এই রাস্তা গঙ্গোত্রী মন্দির বাঁ দিকে রেখে ভাগীরথী

পার করে এগিয়ে গেছে। মন্দিরের কাছাকাছি থাকবার জায়গা পেলাম,

‘পুরোহিত সেবা সদন,’ পাঁওয়ার প্রভিসন স্টোর নামে এক মুদিখানার

দোকানের পিছনে একই মালিকানার গেস্ট হাউসে। আশ্চর্যের কথা

যে পুরোহিত সেবা সদন নামটা কোথাও লেখা নেই। পরস্পর তিনটে

স্নানঘর সংলগ্ন ঘর, আর ঘরের সামনে টানা ঢাকা বারান্দা। প্রতি

ঘরে চার জন করে থাকা যেতে পারে। তিনটে ঘরের মোট ভাড়া লাগলো

৮০০টাকা দিন প্রতি। বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে সামনেই ভাগীরথী

বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি টার্মিনাস থেকে

সকলে মিলে সদনের ঘরে মাল-পত্র রেখে রাতের খাবার ৮টার মধ্যেই

খেয়ে নিয়ে যারা আগে গঙ্গোত্রী মন্দির দেখেনি, মন্দির চত্বরে

ঘুরে আসলো। বিগ্রহ দেখা সম্ভব হলো না কেননা তখন মন্দির দ্বার

বন্ধ হয়ে গেছে। সারা দিন গাড়ির ঝাঁকানি সহ্য করে আমরা সকলেই

ক্লান্ত, তাই বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হ্যাঁ, ঠাণ্ডা বেশ ভালই, মনে হল ১৫/১৬° হবে। তবে মোটা আর

ভারি লেপ দিয়েছে আমাদের, সেগুলোর সাহায্যে শীত মোটামুটি

কাটানো গেল।

চিত্র-৩

সেবা সদনের বারান্দা থেকে শিবলিঙ্গ শীর্ষ

ছবিঃ লেখক

সকালে ঘুম ভাঙলো ঠাণ্ডায়

আর ভাগীরথীর গর্জনে। সকালে স্বাভাবিক ভাবেই ঠাণ্ডা বেড়ে

গেছে বলে ঘুমের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ করেছে আর তার সঙ্গে জলের

শব্দ যোগ দিয়েছে। শব্দ কাল রাতে এই রকমই ছিল কিন্তু গভীর

ঘুম আমাদের আর শব্দের মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল,

তাই আমাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। যাক, আমরা প্রাতঃকৃত্য

সমাপনের পর মন্দির দর্শনে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। সামনের

বারান্দায় বেরিয়ে পূর্ব দিকে দৃষ্টি যেতেই কিছুটা দক্ষিণে

দেখতে পেলাম শিবলিঙ্গ (৬৫৪৪মি.) শীর্ষ (চিত্র-৩)। সকালের

সোনালি রোদে শীর্ষও সোনার রঙে রঞ্জিত।

চিত্র-৪ গঙ্গোত্রীর

রাস্তায় মন্দিরে পূজার পথে শুভ্রমালা ও ভারতী

ছবিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

আমাদের

হোটেল থেকে কিছুটা হেঁটে (চিত্র-৪) মন্দির পরিসরে ঢোকার

তোরণ, রাস্তার তল থেকে অল্প উঁচুতে। তাই ৫/৭টা সিঁড়ি উঠে

আবার অতগুলোই সিঁড়ি বেয়ে নামলাম মন্দির চত্বরে। তোরণের বাঁ

দিকে মন্দির (চিত্র-৫ ও ৬)।

চিত্র-৫

গঙ্গোত্রী মন্দির-১

ছবিঃ লেখক

চিত্র-৬

গঙ্গোত্রী মন্দির-২

ছবিঃ লেখক

২মি. ও প্রায় ২০ বর্গ

মিটার বেদির উপর প্রায় ১০মি. উচ্চতা বিশিষ্ট মর্মরে নির্মিত

এই বর্তমান মন্দির বিশেষ প্রাচীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম

ভাগে নেপালের এক সেনাধ্যক্ষ অমর সিং থাপা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা

করেন। পাঁচটি চতুষ্কোণ গম্বুজের আকারে শীর্ষ। স্বাভাবিক

ভাবে গর্ভগৃহের উপরে শীর্ষটি সবথেকে উঁচু। এটিকে ঘিরে এবং

লাগোয়া চারকোণে চারটি একই প্রকার কিন্তু ছোট শীর্ষ। এই প্রধান

শীর্ষের সামনের দিকে কিছুটা বাইরের দিকে বের করা অংশ রয়েছে।

প্রত্যেকটি শীর্ষের বাইরের দিকে অলিন্দ। ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া

চারটি করে কলশ এবং ত্রিশূল কয়েকটির শীর্ষে। কয়েকটিতে ত্রিশূলের

বদলে বর্শা ফলক। মন্দিরের গায়ে কোনও অলঙ্করণ নেই। চালা ধর্মী

ছাদ, তাতে টালির আকার খোদিত। কলশ আর বর্শা ফলকগুলি ছাড়া

হিন্দু মন্দির-শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরে পাওয়া যায় না।

যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী, এই মন্দির দুইই বেশির ভাগ হিন্দু

মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প থেকে ভিন্ন শৈলীতে নির্মিত। অনেকে

গঙ্গোত্রী মন্দিরে মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর প্রমাণ পেয়ে থাকেন।

সভাগৃহ ও গর্ভগৃহ সহ মন্দির বেশ ছোটই। গর্ভগৃহে ১মিটার দৈর্ঘ্যের

মা গঙ্গার মর্মরে নির্মিত কল্পিত মূর্তি। বেদির উপরে প্রস্থে

২মিটারের বেশি নয়, মন্দির প্রদক্ষিণ করার পথ। সামনের দিকে

বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠে সভাকক্ষে পৌঁছাতে হয়।

সভাকক্ষের অনেকটা বাইরের দিকে বের করা।

এই সময়ে বেশি ভিড় নেই

মন্দিরে। কিছু দক্ষিণ ভারতীয় আর কয়েকজন বাঙালি, এই হলো এখনকার

যাত্রী। মে-জুন মাসে সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রী এখানে ভিড়

করে। প্রয়োজনে ভিড় সামলাবার সুবিধার জন্যে সিঁড়ির মাঝে স্টিলের

বেড়া দিয়ে মোট তিন অংশে ভাগ করা। আমাদের মধ্যে যারা পূজা

দিলেন তারা ছাড়া বাকিরা মন্দিরের তুলনায় বেশ বড় এবং ঘেরা

মন্দির পরিসরে ঘুরে বেড়ালাম।

সাধারণত মন্দির কালীপূজার

দিন বন্ধ করে দেওয়া হয় শীতের জন্যে এবং পরের বছর অক্ষয় তৃতীয়ার

দিন খোলা হয়। মাঝের এই কটা মাসের বেশির ভাগ সময় মন্দির সহ

গঙ্গোত্রী বরফে ঢাকা থাকে। সেই সময় এক কালে এখানে জনা দশেক

সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ বাস করতেন না। কোনও বছরে ২০/২২ জনের

বেশি সন্ন্যাসী এখানে থাকতেন না। তবে শুনেছি আজকাল অনেকেই

নাকি এখানে থাকেন। হয়ত কোনও কালে শুনবো যে এখানে শীতে স্কি

করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং বিদেশি ভ্রমণকারীরা এই লোভেই এখানে

ভিড় করছেন। অবশ্য এখনও এখানে কিছু বিদেশি আসেন বিভিন্ন কারণে।

শীত কালে মন্দির বন্ধ হবার পর বিগ্রহ নিচে হরসিলের কাছে

এক গ্রাম ‘মুখওয়া’-য় স্থাপন ও পূজা করা হয়। বদরীনাথে পূজা

করেন দক্ষিণ-ভারতীয় নাম্বুদ্রী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, কেদারনাথে,

মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক অঞ্চলের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের এবং যমুনোত্রীতে

উত্তরাখণ্ডের উনিয়াল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তেমনই গঙ্গোত্রীতে

গঙ্গা দেবীর পূজারি হবার অধিকার এখানকারই ‘সেমওয়াল’ শ্রেণীর

ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত।

এখান থেকেও শিবলিঙ্গ

পর্বতশীর্ষ বেশ সুন্দর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মন্দিরের বিপরীত

দিকে ভাগীরথীর ধারা। দীর্ঘ ঘাট। নদীর খাতের অনেক জায়গাতেই

জল নেই, বড় বড় পাথরে ভরা। অনেকগুলো পে-লোডার রয়েছে সেখানে।

কয়েকটা তখন ব্যবহার হচ্ছে না আর কয়েকটা দিয়ে দেখলাম পাথর

সরান হচ্ছে। নিশ্চয় পাথর সরানোটাই আসল কাজ নয়, তবে লক্ষ্য

কোন কাজ, বুঝতে পারলাম না। আগের বার দেখেছিলাম, ঘাটের সিঁড়ি

ছুঁয়েই ভাগীরথীর তীব্র স্রোত বয়ে যেতে। কিছুটা ডান দিকে,

অর্থাৎ পশ্চিম দিকে নদীর অন্য পারে যাবার জন্যে লোহার সেতু।

সেতুর দিকে ঘাট হয়েই আমাদের হোটেলের সামনে চলে যাওয়া যেত

কিন্তু পথে বড় বড় পাথর পড়ে থাকার জন্যে সেটা প্রায় অসাধ্য

(চিত্র-৭)। ঘাটে নামবার সিঁড়ির ধারেই ছোট্ট এক ঘেরা জায়গায়

রাজা ভগীরথের ধ্যানরত মূর্তি। জটাজূটধারী মুখমণ্ডল সুন্দর

ও জীবন্ত। সেখানেই বেশ বড় পাথরের স্ল্যাব রয়েছে, লালচে রং।

বুঝতে পারলাম না সিঁদুর গোলার কারণে এই রং না এইই আসল রং।

শুনলাম এই পাথরের উপর বসেই রাজা ভগীরথ আরাধনা করেছিলেন।

এই পাথরের নিচের অংশ ঘাটের মেঝেতে ঢুকে আছে আর উপরের অংশ

অসমান। পরিসরের পূর্ব দিকে কিছুটা উঁচুতে পাহাড়ের কিছুটা

জায়গা জুড়ে গঙ্গাদেবীর মর্তে আগমনের ঘটনা বড় বড় মূর্তির

সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এ এক নতুন সংযোজনা, গত বার দেখিনি।

ওই দিকেই গোমুখ যাত্রার প্রায় ১৯কিমি. হাঁটা পথের প্রথম

অংশ, প্রায় শ’খানেক সিঁড়ি, ঘাটের দিক থেকে কিছুটা দেখা যায়।

চিত্র-৭

মন্দিরের সামনের ঘাট থেকে ভাগোরথীর ধারা, পশ্চিম

দিকে। ডান দিকে নীল রঙের বাড়িটা সেবা সদনের।

ছবিঃ লেখক

ঠিক যেমন বদরীনাথ আসলে

আদি গুরু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে এই স্থানের সম্পর্ক না জানলে

বদরীনাথ আসা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তেমনই গঙ্গোত্রীর সঙ্গে

আচার্যের সম্পর্ক না জানলে এখানে আসা নিরর্থক হয় বলে আমি

মনে করি। তাই আসুন মন্দির দর্শনের মাঝেই এই বিষয়ে কিছু কথা

মনে করে নেওয়া যাক। আচার্য তাঁর দ্বাদশ বছর বয়সে, অর্থাৎ

সম্ভবত ৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর ও পরে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন

জায়গায় তীর্থযাত্রা ও সনাতন ধর্মের বিজয় রথ চালিয়ে শেষে

কেদারনাথ থেকে গঙ্গোত্রী আসেন। তখনকার দিনে সেই পথ কতটা

দুর্গম আর কষ্টকর ছিল তা বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ

করে ওনার যাত্রা পথের যে অনুমান করা হয়, এখনকার দিনেও হিমালয়ে

যাঁরা ট্রেক করে থাকেন তাঁদের কাছে এই পথে ট্রেক সাধারণ

বা সহজ ব্যাপার নয়। আচার্যের সঙ্গে সেই পথে প্রচুর সংখ্যক

ভক্ত-শিষ্য ছিলেন, যাঁদের মধ্যে রাজা থেকে সাধারণ মানুষও

সামিল ছিলেন। তাঁরা কেদারনাথ থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ, বৃদ্ধকেদার

ও শেষে গোমুখ হয়ে গঙ্গোত্রী আসতে কম-বেশি এক পক্ষ কাল সময়

নেন। অবশ্য আগে গঙ্গোত্রী, না আগে গোমুখ এসেছিলেন তা নিয়ে

কিছু অনিশ্চয়তা আছে। গোমুখের পথে তুষারপাত ও ধসের কারণে

সকলেই খুব কষ্ট পান। গঙ্গোত্রী এসে সেখানে শঙ্করাচার্য এক

মাস কাল থাকেন। গোমুখ কষ্টকর পথের কারণে সাধারণ মানুষের

কাছে অগম্য হতে পারে ভেবে গঙ্গোত্রীতেই গঙ্গাদেবীর এক কল্পিত

মূর্তি স্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আর বলেন যে সেই মূর্তি

দর্শন করলেই গোমুখ দর্শনের পুণ্য লাভ হবে। এই কল্পিত মূর্তি

তাঁর তীর্থ-সঙ্গী দক্ষিণ-ভারতের কোনও রাজা এক মন্দির গঠন

করে স্থাপন করেন। কালের করালে নিশ্চয় সেই মন্দির আর সম্ভবতা

সেই মূর্তি হারিয়ে গেছে। বর্তমান মন্দিরের কথা তো আমি আগেই

উল্লেখ করেছি।

অনেকক্ষণ রইলাম মন্দিরের

আশেপাশে। প্রায় ১০টার পর সদনে ফিরে আসবার পথে প্রাতরাশ সারা

হলো। এর পর স্নানের পালা। আমি ও আরও কয়েকজন স্নানকে দূর

থেকেই নমস্কার জানালাম। কারণ গত কালকের প্রথম রাতের থেকেও

বেশি ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল এখন, শীতল বাতাস বইবার জন্যে। তবে

আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভাগীরথীতে স্নান করবার তোড়জোড় করতে

লাগলো। হোটেলের বারান্দা থেকে নেমেই ৮/১০ মিটারের মধ্যে

নদীর স্রোত বইছে, সেখানেই তারা স্নান করা আরম্ভ করলো। আর

আমি আমার হ্যান্ডিক্যাম সহ বারান্দায় সুবিধা মতো স্থান বেছে

নিয়ে বসে সম্পূর্ণ স্নান পর্ব নথি বদ্ধ করলাম। পরে মনে হয়েছে

স্টিল ছবিও কিছু তোলা উচিত ছিল। এই সুযোগে বলি যে ভিডিও

ছবি তোলার ব্যস্ততায় অনেক ক্ষেত্রেই স্থির ছবি তোলা হয়নি।

তখন অবশ্য এই কাহিনি লেখার কথা একবারও মনে হয়নি।

ড.

শুভেন্দু প্রকাশ চক্রবর্তী