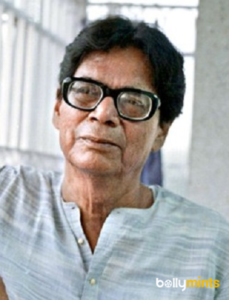

শতবর্ষের আলোয় - বিমল কর

বিমল কর আদ্যোপান্ত একটি সাহিত্যজীবন যাপন করে গিয়েছেন। চাকরি করেছেন সাহিত্যপত্রিকার অফিসে, সম্পাদকীয় বিভাগে। সংসারের দায়দায়িত্ব সামলেছেন, সামাজিক সম্পর্করক্ষার ক্ষেত্রেও অবহেলা দেখাননি, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল সাহিত্য। সাহিত্য ছিল চর্চায়, মেলামেশায়, এমনকী আড্ডাতেও। বিমল করের সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল প্রায় চার দশকের। আলাপের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমাদের ‘বিমলদা’ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অফিস ছিল চৌরঙ্গি এলাকায়। অফিস আওয়ার্স শেষ হওয়ার মুখে এক-এক করে বন্ধুবান্ধবরা জড়ো হতেন অফিসে, তারপর সদলে যাত্রা শুরু হত আড্ডাস্থলের দিকে। আড্ডার দুটি জায়গা ছিল। প্রথমটি ধর্মতলার কে সি দাশের রেস্টুরেন্ট। ওখানে চা, শিঙাড়া খাওয়ার পরে আড্ডা একটু সরে গিয়ে বসত কার্জন পার্কে। কার্জন পার্কে একটা ডালিম গাছ ছিল, বিমলদা ওই আড্ডার নাম দিয়েছিলেন ‘ডালিমতলার আড্ডা।’ সন্ধের মুখে আড্ডাধারীদের অনেকে আবার সরাসরি কার্জন পার্কে এসেও হাজির হতেন। আড্ডা চলত সাড়ে-সাতটা আটটা পর্যন্ত। আড্ডা গড়াত আড্ডার নিয়মে, খোলামেলা আড্ডা। কিন্তু একটা জিনিস অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম, সব আড্ডাই শেষ পর্যন্ত সাহিত্যে এসে মিশত। নিয়মিত ভবে ওই আড্ডায় আমার যাওয়া হয়ে উঠত না, তবে ওই ব্যাপারটা বরাবরই লক্ষ্য করেছি — লঘু মেজাজের আড্ডা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনায় পৌঁছে যেত। বিমলদার ‘সাহিত্যজীবন’টি কোনও কথার কথা নয়, সাহিত্যের আবহাওয়ায় তিনি শুধু লালিত হননি, কোনও এক আশ্চর্য উপায়ে সাহিত্যের ওই পরিমণ্ডলটি তিনি বুঝি সঙ্গে নিয়েও ঘুরতেন। তিনি সঙ্গে থাকা মানেই সাহিত্যের কথা ওঠা।

বিমলদার সঙ্গে পরিচয়ের একেবারে গোড়ার দিকের কথা বলি। তখন আমাদের বয়েস বাইশ-তেইশের আশেপাশে। লিটল ম্যাগাজিন করি, লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখক। নতুন ধরনের গল্প লেখার চেষ্টা করে থাকি। তবে বুঝতে পারছিলাম, বিচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করে বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছনো যাবে না। গল্প নিয়ে একটি আন্দোলন দরকার, সাহিত্য-আন্দোলন। এই ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে আমাদের ‘এই দশক’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল ‘শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প আন্দোলন।’ শাস্ত্রবিরোধিতার সঙ্গে আমাদের সনাতন শাস্ত্রের কোনও সম্পর্ক ছিল না। শাস্ত্রবিরোধী বলতে আমরা বোঝাতে চেয়েছিলাম প্রথাবিরোধী সাহিত্য; গতানুগতিক গল্পের বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিলাম আমরা।

এ নিয়ে আমরা আমাদের পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ, নিবন্ধও লিখেছি নতুন ধারার গল্প লেখার পাশাপাশি। আন্দোলন পূর্ণগতিতে চলেছিল বছর-দশেক, অনিয়মিত ভাবে আরও চার-পাঁচ বছর। প্রথার বাইরে গেলে যা হয়, প্রচুর নিন্দুক ও শত্রু জোটে। গোড়ার দিকে আমাদেরও জুটেছিল। আসলে চলতি হাওয়া ও স্থিতাবস্থার বাইরে গেলেই পাঠক অস্বস্তি বোধ করে মুখ ফিরিয়ে নেন, কিংবা নতুন সাহিত্যকে আক্রমণ করে বসেন। সাহিত্যের ইতিহাস বলে, এমন কাণ্ড সব দেশের সাহিত্যেই ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথের নতুন ধারার গল্প পত্রিকা-সম্পাদকের দফতর থেকে ফেরত এসেছে। আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘না ছিলাম বিখ্যাত, না ছিলাম অখ্যাত, ছিলাম প্রত্যাখ্যাত।’ ‘পথের পাঁচালী’ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের উচ্চাশা ছিল, কিন্তু দু’বছরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ‘অন্য ধারার’ এই উপন্যাসটি প্রকাশক পায়নি। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে ছাপতে রাজি হয়েছিল, তবে শর্তসাপেক্ষে। যদি পাঠকদের ভালো না লাগে, উপন্যাস মাঝপথে ছাপা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সৌভাগ্য, তেমন অঘটন ঘটেনি।

আমাদের আন্দোলনভিত্তিক পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করছিল। আমাদের সমবয়সি ও তরুণতর লেখকদের অনেকেরই নতুন এই ধারার লেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ছিল। তাঁদের লেখা আমরা আমাদের পত্রিকায় ছাপতামও। নতুন ধরনের এই সব গল্পের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত লেখকেরও। তবে আমরা কখনোই প্রতিষ্ঠিত কোনও লেখক বা সম্পাদকের লেখা আমাদের পত্রিকায় ছাপিনি। প্রথম থেকেই আমরা এই সঙ্কল্পে স্থির ছিলাম যে পত্রিকাটিকে কোনও অবস্থাতেই বড় পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হবে না।

তবে প্রতিষ্ঠিত অগ্রজ লেখক বা সম্পাদকদের সঙ্গে আমাদের অসদ্ভাব ছিল না। আমরা আমাদের পত্রিকা সবার কাছেই পাঠিয়ে দিতাম। বিমল করও ছিলেন সেই তালিকায়। অগ্রজ অনেক লেখকের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও বিমল করের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। তিনি হঠাৎ একদিন তাঁর পত্রিকা-দফতরে ডেকে পাঠালেন আমাদের। বিমল কর তখন ‘দেশ’ পত্রিকার গল্পবিভাগটি দেখতেন। পত্রিকার আরও কিছু দায়িত্বও পালন করতে হত তাঁকে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের গল্প সম্পর্কিত ‘পাগলামো’ নিয়ে তিনি কিছু প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু তেমন কোনও কথা তোলেননি তিনি। পত্রিকা পাঠানোর সুবাদে আমাদের লেখাপত্তর সম্পর্কে তাঁর একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়েছিল। তার উল্লেখ করে তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কী ধরনের গল্প লিখতে চাই, কেনই বা চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরে আমাদের সাহিত্যভাবনার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। তিনি মনোযোগ দিয়ে সব কিছু শুনেছিলেন, তারপর আমাদের অবাক করে দিয়ে ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য গল্প চেয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে। মনে আছে, সেদিন খানিকটা রাজ্য জয় করার ভঙ্গিতে পত্রিকা-অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা।

‘দেশ’ তখন বেশ উঁচু মানের সাহিত্যপত্রিকা। এই পত্রিকাটিতে ভালো কোনও লেখা বার হলে পাঁচজনের মুখে মুখে ফিরত। কেউ খারাপ কিছু লিখলে নিন্দা-সমালোচনার ঝড় উঠত। গল্পবিভাগের মর্যাদা বোধহয় একটু বেশিই ছিল। নতুন ধরনের গল্প লেখার ঝোঁক ছিল বিমল করের। পত্রিকা-অফিসের বাইরেও তাঁর গল্পভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল। ‘ছোটগল্প নতুন রীতি’ নামের একটি আন্দোলনের প্রবক্তাও ছিলেন তিনি।

আধুনিক গল্পে শুধু বিষয়ই নয়, গল্পের নির্মাণকৌশল বা রীতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ‘ছোটগল্প নতুন রীতি’র মাত্র পাঁচটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। যত দূর মনে পড়ছে, প্রথম সংখ্যার গল্পলেখক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ‘এই দশকের গল্প’ নামের একটি সংকলন-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে গল্পগুলি ছিল প্রধানত রীতিনির্ভর নতুন ধারার। এসব ঘটনা আমাদের গল্প-আন্দোলন শুরু করার পাঁচ-সাত বছর আগেকার। ওই সব গল্প আমাদের উজ্জীবিত করেছিল সন্দেহ নেই, তবে ডাডাইস্ট, স্যুররিয়েলিস্ট, ও পরবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক সাহিত্য-আন্দোলনও আমাদের সাহিত্যভাবনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

আমাদের গল্প-আন্দোলনকারীদের সদস্যসংখ্যা ছিল আট। সম্পাদকের ডাকে সাড়া দিয়ে ‘দেশ’ পত্রিকায় আমাদের গল্প লেখা শুরু হয়েছিল সাতের দশকের শুরু থেকে, এবং আমাদের কয়েকজন দেশ পত্রিকার নিয়মিত লেখকসূচিতেও ছিলাম দীর্ঘকাল। ওই পত্রিকায় লেখা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্যপ্রাণ ওই মানুষটি আমাদের প্রিয় বিমলদা হয়ে উঠেছিলেন। বিমল কর বিশেষ কোনও সাহিত্যবৃত্তে বাঁধা পড়েননি কখনো। অন্বেষণ, অনুসন্ধিৎসা তাঁর সাহিত্যধর্মে মিশেছিল বরাবরই। নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। নবতর বিষয়ভাবনা ও প্রকাশরীতির সাহায্যে নিজেকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা ওঁর মধ্যে বরাবরই লক্ষ করেছি। সাহিত্যকর্মে তার প্রক্ষেপও দেখা গিয়েছে। শতবর্ষের লগ্নে ব্যক্তিমানুষটির টুকরো-টুকরো নানান ছবি স্মৃতিপথে ভেসে উঠছে, সেসব নিয়ে কিছু লেখা যেতে পারে।

বিমলদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। আমার কর্মজীবনও শুরু হয়ে গিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে। কিছুকাল দৈনিক আনন্দবাজারে কাজ করার পরে চলে এসেছি ওই সংস্থারই ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে। সেটা ১৯৭৫ সাল, বিমলদা সেবার আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন ‘অসময়’ উপন্যাসটির জন্যে। তখন এই পুরস্কারটি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে একটু বেশি হৈ-চৈ হত। সেদিন অফিসে যেতেই আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার আমাকে ডেকে বললেন, ‘আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে বিমল করের একটা লম্বা সাক্ষাৎকার নিন তো, সামনের সংখ্যায় আমরা ওটি সান্ডে-তে ছাপব।’ ‘সান্ডে’ তখন আনন্দবাজার সংস্থার একটি জনপ্রিয় ইংরেজি সাপ্তাহিক। সর্বভারতীয় স্তরেও পত্রিকাটির বেশ কদর ছিল।

আমাদের একই অফিস, ফ্লোর ও দফতর শুধু আলাদা ছিল ‘দেশ’ পত্রিকার। আমি কাগজ-কলম নিয়ে পৌঁছে গেলাম বিমলদার কাছে। ওঁর লেখা এবং সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে আমি যথেষ্টই ওয়াকিবহাল, কিন্তু এই ধরনের সাক্ষাৎকারে বাড়তি কিছু কথা থেকে যায়ই। যেমন, এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সম্পর্কে লেখকের প্রতিক্রিয়া। যে উপন্যাসটি পুরস্কার পেয়েছে, সেটি সম্পর্কে লেখকের যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে ইত্যাদি। পরের সপ্তাহেই বিমল করের সচিত্র দীর্ঘ সাক্ষাৎকার বেরিয়ে গেল সান্ডে পত্রিকায়। লেখার যে হেডিং দিয়েছিলাম সেটির কথা আজও মনে আছে। হেডিং ছিল, “Owe much to my illness: Bimal Kar।” অল্প বয়সে বেশ কয়েকবার অসুখে পড়েছিলেন লেখক। সেদিনের সেই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, দুঃখবোধ তাঁকে কখনো ছেড়ে যায়নি। অসুখ তাঁকে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। বিমল কর জানিয়েছিলেন, সেই অন্তর্মুখিতা তাঁর সাহিত্যে কমবেশি রয়েই গেছে। কথাটির মধ্যে কোনও ভুল নেই। তাঁর গল্প-উপন্যাসে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়, কিন্তু সেই শারীরিক অসুস্থতা তাদের মনোভূমিকে প্রসারিত করেছে, যা শিল্পসম্মত প্রয়োজনীয় মাত্রা যোগ করেছে চরিত্রের বিকাশে।

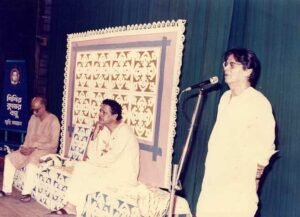

কিছুকাল বাদে কলকাতার একটি বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী, ‘সায়ক,’ বিমল করকে একটি সম্মাননা দেওয়ার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানস্থল উত্তর কলকাতার ‘রঙ্গনা’ থিয়েটারের কাছাকাছি আর একটি থিয়েটার হল। সায়কের পরিচালক মেঘনাদ ভট্টাচার্য ওই অনুষ্ঠানে বিমল করের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমাকে। বিমলদার নাটক নিয়ে বলবেন সুপরিচিত নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়। দুটি বক্তৃতার শেষে বিমলদা কিছু বলবেন। খুব ভালো প্রস্তাব। সম্মতি জানিয়েছিলাম সায়কের প্রস্তাবে। তারপরেই অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল আমার। বিমলদা পাশে বসে থাকবেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বকবক করে যাব, এটা কি ঠিক হবে? বরং প্রবীণ কোনও লেখক বক্তা হিসেবে থাকলেই ভালো হয়। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই, প্রস্তাবে সম্মতি তো দিয়েই ফেলেছি। নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান হল। নাটক ও সাহিত্যের লোকজনে পূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহ। অনুষ্ঠানটি আরও অনেকের সঙ্গে বিমলদারও ভালো লেগেছিল।

কয়েক বছর বাদে বিমলদাকে আরও একবার মঞ্চে পেয়েছিলাম। কলকাতার শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত তারাশঙ্কর পরিষদের অনুষ্ঠান। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিমল কর, প্রখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর সাহিত্য পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে এঁদের হাত থেকে আমি পদক, মানপত্র, অর্থমূল্যের চেক ইত্যাদি পেয়েছিলাম। অতিরিক্ত লাভ হয়েছিল এঁদের মুখ থেকে তিনটি মূল্যবান বক্তৃতা শোনা, যার মধ্যে আমারও খানিকটা জায়গা ছিল।

প্রতিটি লেখাতেই নিখুঁত, আরও নিখুঁত হওয়ার সাধনা ছিল বিমলদার। আর ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী। প্রতিদিন ওঁর লেখার বরাদ্দ ছিল ফুলস্ক্যাপের তিন পাতা। তখন এখানে কম্পিউটার যুগ চালু হতে ঢের দেরি। লংহ্যান্ডে লিখতেন। গবেষণাগারে কাজে লাগে, এমন কাগজই ছিল ওঁর পছন্দসই লেখার কাগজ। সৃজনশীল লেখায় কখনো ডট পেন ব্যবহার করতেন না। লিখতেন ঝর্না কলমে, সেই কলমও বাহারি ছিল। কালিও ছিল বিশেষ ব্র্যান্ডের। আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, উপন্যাসের শেষ দু-তিনটি অনুচ্ছেদ লিখতেন সবুজ কালিতে।

লেখার ব্যাপারে অতিমাত্রায় যত্নশীল ছিলেন, তবে খুঁতখুঁতুনিও কম ছিল না। এমন বহুবার হয়েছে, লেখা এগিয়ে গিয়েছে ত্রিশ/চল্লিশ পাতা, কিন্তু কিছুতেই তা মনে ধরছে না। এখন উপায়? অসম্ভব খুঁতখুঁতে লেখকের কাছে তখন বুঝি একটিমাত্র উপায়ই খোলা থাকত। তিনি তাই করতেন। লেখা পাতাগুলো নির্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেলে আবার শুরু করতেন শূন্য থেকে। যে-কোনও ধরনের লেখাতেই তাঁর মনোযোগ ছিল অসীম।

নয়ের দশকের শুরুর দিকে কলেজ স্ট্রিটের এক সম্ভ্রান্ত প্রকাশনসংস্থা আমার শ্রেষ্ঠ গল্প বার করেছিলেন। ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন প্রকাশক হুজুগ তুললেন—ওই বইটির ভূমিকা লেখাবেন বিমল করকে দিয়ে। আমি তাঁকে নানা ভাবে আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, ‘বিমলদা কারও বইয়েরই ভূমিকাটুমিকা লেখেন না, যাবেন না আপনি।’ কিন্তু প্রকাশককে ঠেকানো যায়নি। তিনি গিয়েছিলেন, এবং অবাক কাণ্ড, ভূমিকা লিখতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বিমলদা। আমার সৌভাগ্য, সংকলনের প্রতিটি গল্প খুঁটিয়ে পড়ে তিনি দীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছিলেন।

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন বিমলদা। গল্প, উপন্যাস, সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। ‘উড়ো খই’ ও ‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’ অসাধারণ দুটি স্মৃতিকথা। বিখ্যাত লেখকের শতবর্ষের আলোয় এই ভেবে রোমাঞ্চ জাগে যে, সেদিনের ওই তরুণ লেখক বন্ধুদের মধ্যে আমরাও বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে আছি।

—–

ছবিঃ লেখক ও অন্তর্জাল