সুন্দরবনে আদি ধানঃ কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

দাদখানি চাল মুসুরির ডাল

চিনিপাতা দৈ

দুটা পাকা বেল সরিষার তেল

ডিম ভরা কৈ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা, ‘কাজের ছেলে’ কবিতার লাইনগুলো শৈশব থেকেই অনেক বাঙালি শিশুদের মতো আমিও থেকে থেকে আওড়াতাম। কারণ তখন অতি দারিদ্র অধ্যুষিত আমাদের প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে চাল-ডাল জুটলেই মানুষ মনে করত অমৃত জুটেছে। গোয়ালে ছিল গোরু। ফলে চিনিপাতা দইয়ের অভাব হত না। কয়েত বেলের গাছ তো প্রায় সব বাড়িতেই পাওয়া যেত। সরিষার তেল অবশ্য কিনে আনতে হত। কিন্তু ডিম ভরা কৈ মাছের অভাব ছিল না। সারা বছরই পুকুর কিংবা বর্ষাকালে ধান জমিতে দেদার মিলত কৈ মাছ। পুরনো বড়ো বড়ো কৈ। তার রঙ প্রায় কুচকুচে কালো। আর বর্ষাকালে থাকত পেটভর্তি ডিম। খ্যাপলা জাল ফেলে তো বটেই, আটল বসিয়ে ও ছিপ দিয়ে যে কত ধরেছি – সেসব এখন গল্পকথা। কিন্তু দাদখানি চাল কখনও দেখিনি। ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করতাম, “আমাদের এখানে দাদখানি চাল হয়?” ঠাকুমা বলত, “তা জানিনা ভাই, কিন্তু দাদশাল ধান তো আমাদের চাষ হয়।”

আমার শিশুমনে তখন ধারণা হত দাদশাল আর দাদখানি হল একই চাল। বড় হয়ে অবশ্য জানলাম যে এ দুটি ধান এক নয়। দাদশাল হল সুন্দরবন অঞ্চলের এক দেশীয় প্রজাতির ধান।আর দাদখানি জাতের ধানের উৎপত্তি দিনাজপুরে। বাংলার সুলতান দাউদ খানের নামে ধানটির নামকরণ হয়। দাউদ খান থেকে পরিবর্তিত হয়ে দাদখানি নামের উৎপত্তি। আর সুন্দরবনের লবণাক্ততা সহ্য করতে সক্ষম ধানের জাত দাদশাল নামের পিছনেও এই দাউদ খানের নাম জড়িয়ে রয়েছে কিনা তা অবশ্য ইতিহাসবিদরা বলতে পারবেন। শুধু কি দাদশাল? আমাদের নিজস্ব জমি ছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন মানুষ তাদের জমিতে চাষ করত বালাম, মরিচশাল, পাটনাই, সবিতা পাটনাই, সীতাশাল, বাঁশপাতা, খেজুরছড়ি, রূপশাল, মালাবতী, বহুরূপী, চামরমনি, ভালুকি, আরও নানা রকম নামের ধান। তবে সব থেকে বেশি চাষ হত দুধেরসর জাতের ধান। সব থেকে বেশি দামে এই ধান বিক্রি হত। এখনও হয়। আভিজাত্যে সুন্দরবন অঞ্চলে ধানের রাজা হল দুধেরসর। থালায় বেড়ে দেওয়া গরম গরম ধবধবে সাদা সরু চালের এই ভাত হালকা সুগন্ধি ছড়াতো।

আমার শৈশবে দেখেছি, গ্রামের মানুষজন বাড়িতে খাওয়ার জন্য সাধারণত মোটা চাল ব্যবহার করত। আর সরু দুধেরসর চাল রেখে দিত কোনও অতিথি বাড়িতে এলে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য। আমাদের যে অল্প কিছু জমিজমা ছিল তাতে দুধেরসর, মালাবতী, বালাম, রূপশাল, সীতাশাল, সবিতা পাটনাই ইত্যাদি জাতের ধান চাষ হত। এই ধানগুলোর মধ্যে সীতাশাল ধানের প্রতি আমার বাড়তি আকর্ষণ ছিল। কারণটা আর কিছুই নয়, এই ধানের শিষে ধানের রঙ হত লালচে সোনালি। অদ্ভুত সুন্দর লাগত এই রঙ। এই ধান থেকে তৈরি চালের রঙ কিন্তু হত সাদা। খুব সরু সেই চালের ভাতও ছিল অসাধারণ। সীতাশালের কাঁচা শিষের ধান একটু শক্ত হলে নখ দিয়ে ধানের খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা চাল খেতাম। আর মালাবতী ধান আমাদের চাষ করা হত মুড়ির জন্য। মালাবতীর গাঁট্টা-গোট্টা চাল থেকে তৈরি মুড়ির স্বাদও ছিল অপূর্ব। শৈশবের সেসব স্মৃতি এখন রোমন্থন করেই আনন্দ পাই। কারণ সুন্দরবন অঞ্চলে দুধেরসর জাতের ধানটি ছাড়া দেশীয় জাতের প্রায় সব ধানই বিলুপ্তির পথে নয়তো বিলুপ্ত।

জঙ্গলে ঢাকা সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করে জমি উদ্ধার করার প্রথম উদ্যোগের কথা জানা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সেই সময় যশোরের জায়গিরদার খানজা আলী বা খান জাহান-এর জায়গিরদারের মধ্যে থাকা সুন্দরবন অঞ্চলে বন কেটে বসত তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সে উদ্যোগ কতখানি কার্যকরী হয়েছিল জানা যায় না। পরবর্তী সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ২৪ পরগনার কালেক্টর ক্লড রাসেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সুন্দরবনের জঙ্গল বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিজ দিয়ে নিষ্কর সুন্দরবনে কর আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে সেই উদ্যোগও সফল হয়নি। এর পরবর্তীতে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করে ধানের আবাদযোগ্য জমি তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। এই সময় সুন্দরবন অঞ্চলে যে সামান্য পরিমাণ আবাদি জমি পূর্ববর্তী সময়ে উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানে বঙ্গদেশের উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দারা লবণাক্ততা সহ্য করতে সক্ষম এমন ধানের বীজ এনে ছড়িয়ে দিয়ে যেত। শ্বাপদসংকুল সুন্দরবনে বাস করে ধান চাষ করার সুযোগ তখন ছিল না। তারা নৌকোয় করে এসে ধান ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেত, আবার ধান পাকলে নৌকায় করে এসে ধান কেটে নিয়ে চলে যেত। তবে সব সময় যে তারা ধান সংগ্রহ করতে সক্ষম হত তেমন নয়। কারণ বুনো মহিষ ও শুকরেরা প্রায়শই সেই ধান খেয়ে নিত। আবার দারিদ্রপীড়িত বঙ্গদেশের বহু জলদস্যু ও লুটেরা সেই ধান কেটে নিয়ে চলে যেত। হেঙ্কেল সাহেব সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুর খনন করে মিষ্টি জল ধরে রেখে মিষ্টি জলের ধানের জাত চাষ করার প্রথম পরিকল্পনা করেন। সেক্ষেত্রে জোয়ার ভাঁটা খেলা সুন্দরবনের দ্বীপগুলিকে বাঁধ দিয়ে ঘেরার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই পরিকল্পনা ইতিহাসে সুন্দরবন প্ল্যান নামে পরিচিত। তবে হেঙ্কেল সাহেবের এই পরিকল্পনাও সেভাবে সফল হয়নি।

১৮৭৯ সালে বাংলার বড়লাট স্যার রিচার্ড টেম্পেল এক আইন করে সুন্দরবনের জমি বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিজ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। কলকাতা, যশোর, খুলনা, হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদার সুন্দরবনের জলা জঙ্গল ভরা জমি লিজ নিয়ে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করে চাষবাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আর তার ফলে সুন্দরবনে তৈরি হয় নতুন জনবসতি। ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে গড়ে ওঠে বসতি। নোনা মাটিতে শুরু হয় ধানের চাষ।

ধানের বৈচিত্র্যে ভারতের স্থান প্রাচীনকাল থেকেই অগ্রগণ্য। ন্যাশনাল ব্যুরো অফ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস (২০০৭-০৮)-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ৮২৭০০ জাতের ধান চাষ হত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কোনও এক সময় এক আদিম ধানের জাত থেকে শত শত বছর ধরে এত প্রকারের ধানের জাত সৃষ্টি করেন। স্বাধীনোত্তর অবিভক্ত বঙ্গদেশে শোনা যায় ১০ হাজারের বেশি দেশিয় প্রজাতির ধান ছিল। চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ৫৫৫৬ টি জাতের দেশিয় ধান চাষ হত। আর পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রকাশিত নথি থেকে জানা যায় সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত সুন্দরবনে ৪৫ প্রকার দেশীয় প্রজাতির ধানের চাষ হত। তবে অন্যান্য আরও অনেক নথি থেকে জানা যায় যে সুন্দরবনে গত শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত একশোর বেশি জাতের দেশিয় ধান চাষ হত। এই জাতগুলির মধ্যে বেশি, মাঝারি বা কম লবণাক্ততা সহনক্ষম ধান ছিল।

সেই সব জাতগুলি হল –

অর্জুনশাল, অগ্নিশিখা, আঁশফল, আলতাপতি, উঠোশাল, কুট, কালিয়াবোরো, কালিন্দী, কনকচূড়, কেলিয়াস, কৈজুরী, কালোমোটা, কাঁটাবাঙ্গি, কেলেআউশ, কেটছবি, কুমড়োগোড়া, কামিনীভোগ, কবিরাজাশাল, কালাভাত, কুটেপাটনাই, কোকিলভাস, খেজুরছড়ি, খাড়া, গন্ধকস্তুরী, গেরুয়ামনি, গরান, গোপালভোগ, গোটাআউশ, গৌথুবি, গুনছি, গোবিন্দভোগ, গোলপেতি, গোবিমুড়ি, গেটু, গেতি, গিলিজিটি, ঘেউস, চিনেকামিনি, চামরমনি, ছিলতি, জামাইনাড়ু, জাইলা, ঝিঙেশাল, ড্যাগরা পাটনাই, ডাকচুয়া, ঢালসর, তুলসীঝুড়ি, তুলসিমুকুল, তালমুগুর, দরিয়াকাছি, দুর্গাভোগ, দুধকমল, দুধমোটা, দুধেরসর, দাদশাল, দর্শাল, ধারেশ্বর, ধুলোবীজ, নোনাশাল, নোনাবালাম, নাজনি, নোনাবকরা, নোনা ক্ষেতছড়ি, নোনা খরচা, নারকেলমুঠি, নরসিংহ, নাগেশ্বরী, পোকালি, পালই, পাটনাই, সবিতা পাটনাই, পিঁপড়েশাল, পাটনালহুর, পাটনাইলুরিয়া, পরিয়ামনি, পরমান্নশাল, পান্তুয়া, বাবুই, বাগারা, বাঁকতুলসী, বেনাফুল, বড়ান, বয়ারবাট, বিডিওমোটি, বালাম, বহুরূপী, বাঁশপাতা, বাঁশকাটি, বাদুমা, ভালুকি, মালাবতী, মৌলতা, মাতলা, মরিচশাল, মায়ের চুল, মাউলাটা, মেঘনাডুমুরু, মুগি, মাছকাঁটা, মাস্টার পাটনাই, যুগল, রানিআকন্দ, রূপশাল, রামশাল, রাবনশাল, লীলাবতী, লবনসুরা, লক্ষ্মীকাজল, লিওতানিবোরো, লক্ষ্মীশাল, লালধান, লালজোয়ারি, সরমা নোনা, সীতাশাল, সাদামোটা, সূর্যমনি, সুন্দরশাল, সোনালু, সালেয়া, হলদা পাটালি, হারমানোনা, হামাই, হাতিপাঞ্জর, হরিণখুরি, হারকোচ, হোগলা।

সুন্দরবনের প্রাচীন জাতের ধানগুলির নামকরণের উৎস সব বোধগম্য না হলেও কিছু কিছু বেশ বোঝা যায়। পৌরাণিক ব্যক্তি বা দেবদেবীর নামে নামকরণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, যেমন লক্ষ্মীকাজল, লক্ষ্মীশাল, গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, দুর্গাভোগ, অর্জুনশাল, সীতাশাল, রামশাল, সূর্যমনি, নাগেশ্বরী ইত্যাদি। বিভিন্ন গাছের নামে হয়েছে নামকরণ, যেমন আঁশফল, কুমড়োগোড়া, খেজুরছড়ি, ঝিঙেশাল, তুলসীঝুড়ি, বাঁকতুলসী, তুলসীমুকুল, তালমুগুর, নারকেলমুঠি, গরান, হোগলা, হরকোচ, বাঁশপাতা, বাঁশকাটি ইত্যাদি। সমুদ্র বা নদীর নামে হয়েছে দরিয়াকাছি, মাতলা, পোকালি, কালিন্দী, মেঘনাডুমুরু। পিঁপড়েশাল, হাতিপাঞ্জর, হরিণখুরি, বাবুই, মাছকাঁটা নামকরণ পশু-প্রাণীর নামে। ধানের বর্ণ, গন্ধ বা সৌন্দর্যের নিরিখে নামকরণ হয়েছে কালাভাত, দুধেরসর, দুধকমল, দুধমোটা, সাদামোটা, লালধান, লালজোয়ারি, গেরুয়ামনি, গন্ধকস্তুরি, রূপশাল, বহুরূপী, মালাবতী, আলতাপতি, সুন্দরশাল ইত্যাদি। সরু চালের ভাতের জন্য রূপশাল ধানকে সুন্দরবনের মানুষ একসময় খুব পছন্দ করত। এই চালের মুড়িও হয় খুব সুন্দর। সুগন্ধী পায়েসের জন্য গন্ধকস্তুরির কদর ছিল দারুণ। অবশ্য গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, কামিনীভোগ, দুর্গাভোগ ইত্যাদি সুগন্ধী চালেও পায়েস-পিঠে হত। চাষের সময় অনুযায়ীও ধানের নামকরণ হয়েছে, যেমন কালিয়াবোরো, গোটাআউশ। বিশেষ পার্বণে বা অনুষ্ঠানে ব্যবহারের নিরিখে নাম হয়েছে জামাইনাড়ু, পরমান্নশাল। সুন্দরবনের ধানের নামে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে পাটনার প্রভাব, যেমন পাটনাই, সবিতা পাটনাই, পাটনা লহুর, পাটনাইলুরিয়া, কুটে পাটনাই। আর নোনা জায়গায় ভালো জন্মায় বলে কিছু ধানের নামের সাথে নোনা শব্দটি অবশ্যম্ভাবী জড়িয়ে গেছে – নোনাশাল, নোনাবালাম, নোনাবকরা, হারমানোনা।

সত্তরের দশক থেকে আমি দেখেছি এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি জাতের ধান আমাদের এলাকায় চাষ হত। তবে তখন সব জাতের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল দুধেরসর। অন্য সব ধানের গ্রহণযোগ্যতা সুন্দরবন অঞ্চলে ক্রমশঃ কমে গেলেও দুধের সরের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বই কমেনি। অবশ্য আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে দুধেরসর উচ্চারণ ভেদে হয়ে গিয়েছে দুধেশ্বর!! মাঝারি ধরনের লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এই ধান। রান্নার পর এর রঙ হয় ধবধবে সাদা, ঠিক দুধের মতো। হাঁড়িতে এই ভাত ফোটালে দুধের সরের মতো সর পড়ত বলে মনে হয় এমন নামকরণ। চিকন সরু এই চাল থেকে ভাতও হয় সরু ও লম্বা। হালকা একটা সুন্দর গন্ধ আসে গরম ভাত থেকে। স্বাদেও অসাধারণ দুধেরসর চালের ভাত।

সুন্দরবনের শিশুদের মুখেভাতের সময় দুধেরসর চালের ভাত প্রথম শিশুর মুখে তুলে দেওয়া হয় বহুকাল ধরে। দুধেরসর চালে তামা, লোহা, দস্তা ইত্যাদি খনিজ এবং ভিটামিন এ, বি কমপ্লেক্স তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে থাকায় পুষ্টিগুণেও ভরপুর। সব মিলিয়ে ভেতোবাঙালির কাছে এই চালের জনপ্রিয়তা আজও অটুট। যেহেতু এটি দেশীয় জাতের ধান তাই উৎপাদন উচ্চফলনশীল ধানের মতো না হলেও চাষের খরচ খুব কম, কারণ সার-কীটনাশকের খরচ নেই বললেই চলে। আর যেহেতু এই ধানের বিক্রয়মূল্য অনেক বেশি তাই সুন্দরবনের চাষিরা এই ধান চাষ করতে আজও প্রবল উৎসাহী। তবে খই, মুড়কি ও মোয়ার জন্য সবার সেরা ধান হল সুগন্ধী কনকচূড়। মোয়ার জনপ্রিয়তা প্রবলভাবে থাকলেও কনকচূড় ধান চাষের পরিমাণ বর্তমানে অনেক কম। ভাপা পুরপিঠের জন্য জামাইনাড়ু চাল, পাটিসাপটার জন্য দাদশাল চাল আর খিচুড়ির জন্য হামাই বা গেটু চালের কদর অতীতে থাকলেও এখন আর নেই।

সত্তরের দশকে যখন আমি খুব ছোট তখন থেকেই ধানের দুটি নতুন জাতের নাম শুনতে পাই। নাম দুটি তখন বেশ অদ্ভুত লাগত। কেমন যেন অবাঙালি নাম – তাই চুং, IR-8। ওই সময় গ্রামের বহু মানুষের মুখে এই নাম দুটো ঘুরত। পরে বড় হয়ে জেনেছি এই দুটি ভ্যারাইটি হল উচ্চফলনশীল জাতের ধান। IR-8 ভ্যারাইটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এবং এটি ১৯৬৬ সালে ফিলিপিন্স ও ভারতে প্রথম চাষ হয়। মূলতঃ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ফিলিপিন্সের পেটা নামে একটি উচ্চফলনশীল ধানের জাতের সাথে তাইওয়ানের খর্বাকার জাতের ধান দী-জিও-উও-জেন ক্রশিং করিয়ে বিজ্ঞানীরা IR-8 সৃষ্টি করেন। তাইচুং নেটিভ-১ ভ্যারাইটির ধানও একটি উচ্চফলনশীল ধান। এটি তাইওয়ানে তৈরি করা হয়। একই বছরে এটি ভারতে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় ভারতে প্রবল খাদ্য সমস্যা নিরসনে এই দুটি জাতের ধান আনা হয়েছিল কারণ এদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। কিছুদিন পরেই আরও তিনটি জাতের ধানের নাম বিভিন্ন মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো। আমাদের উঁচু বাস্তু জমিতে চাষ হতে দেখেছি গ্রীষ্মকালে। এই তিনটি ভ্যারাইটি হল রত্না, জয়া, ও পদ্মা। গ্রীষ্মকালে চাষ হত এই ধান। ধানগাছগুলো হত খুব ছোট, কিন্তু শিষে থাকত প্রচুর ধান। নিয়মিত পুকুর থেকে মিষ্টি জল সেচতে হত ওই ধান জমিতে। পরে পরে এই ধানগুলোর উৎপাদন কমে গেল কিন্তু চাষের খরচ কমল না। প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার আর বিষ দিতে হত এই সব ধান চাষে। আমাদের কয়েকটা উঁচু বাস্তুজমিতে এইসব ধান চাষ করা হতো। তখন চাষবাস খুব একটা না বুঝলেও বড়দের আলোচনা থেকে এটুকু বুঝতাম যে এইসব উচ্চফলনশীল ধান আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য খুব একটা উপযোগী হচ্ছে না।

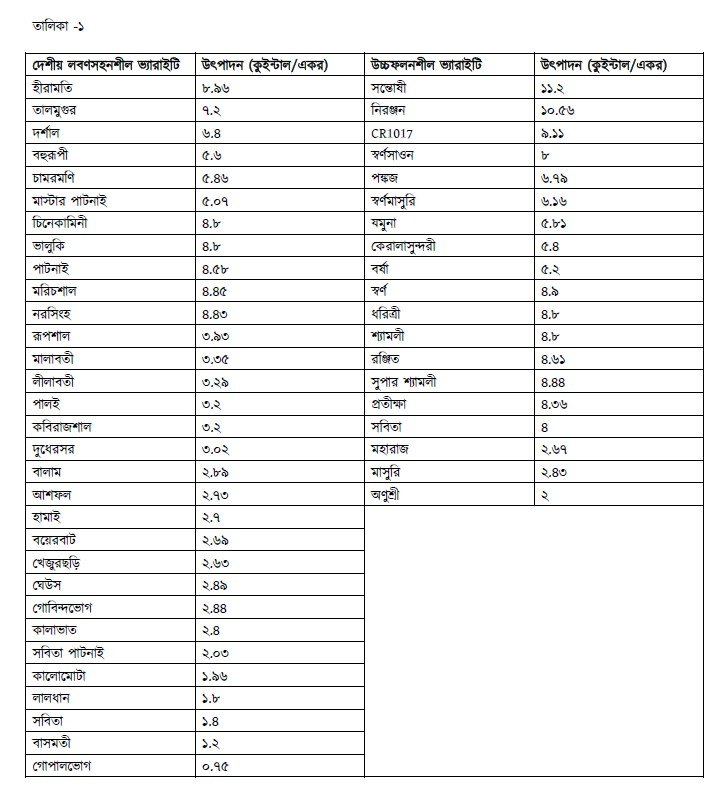

এর ঠিক পরে পরে ৭০ দশকের শেষ বা আশির দশকের শুরুতে আরও কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল ধানের ভ্যারাইটি সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ করা শুরু হয়, যেমন পঙ্কজ, পালই, স্বর্ণ, সবিতা, রঞ্জিত, মাশুরি, স্বর্ণ মাশুরি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আমাদের জমিতে পঙ্কজ, পালই, স্বর্ণ আর মাশুরি বেশি চাষ করা হত। আমাদের এলাকায় প্রথম পঙ্কজ ধানের চাষ করে আমার বাবা। সেই বছর দারুণ ফলন দেখে আমাদের বাড়ি থেকে পঙ্কজ ধানের বীজ এলাকার অনেক চাষি কিনে নিয়ে গিয়েছিল। মনে আছে এইসব উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রথম প্রথম ফলন হত বেশ বেশি। কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদন গেল কমে। সত্তরের দশকে সারা ভারত জুড়ে সবুজ বিপ্লবের পথ ধরে সুন্দরবনেও হাজির হয়েছিল এইসব উচ্চ ফলনশীল ধান। অস্বীকার করা যাবে না, দেশীয় লবণসহনশীল ভ্যারাইটির ধানের থেকে এইসব ভ্যারাইটির ধানের উৎপাদন যথেষ্ট বেশি হচ্ছিল (তালিকা-১), কিন্তু এইসব ধান থেকে উৎপন্ন চালের ভাত খেয়ে তৃপ্তি হত না। মাঝখান থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করল সুন্দরবন অঞ্চলের দেশি মাছ। মনে পড়ে যখন সুন্দরবন অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ শুরু হয়নি তখন মাঠে ছিপ ফেলে কত মাছ ধরেছি – কই, মাগুর, শিঙি, শোল, ল্যাটা, চ্যাং, এমনকি বোয়াল, ভেটকিও। দুটো ধান জমির মাঝে আলের যেখান দিয়ে জল যাতায়াত করত সেখানে মুগরি বা ঘুনি বসিয়ে ট্যাংরা, পাঁকাল, বেলে, চ্যালা, দাঁড়িকা, চিংড়ি, মৌরলা, – কত মাছ ধরতাম। ট্যাংরা ছিল চারটে জাতের। পুঁটি ছিল দু’রকম সরপুঁটি আর ছোট পুঁটি। কত রকমের চিংড়ি ধরতাম – চামনে, হন্যে, ঢোলা, পুকুরে চিংড়ি, এমনকি বাগদা, গলদাও। মাঠে বা খাল ও নালায় অমাবস্যা – পূর্ণিমায় ও তার দু’একদিন আগে পরে প্রচুর চিতি কাঁকড়া পাওয়া যেত। বর্ষায় মাঝে মাঝে মাঠে বড় বড় সমুদ্র কাঁকড়াও পাওয়া যেত। আর তেলা কাঁকড়া তো মিলত যথেষ্ট। ধানজমিতে কীটনাশকের ব্যবহার বাড়তেই মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়াগুলো ধীরে ধীরে গেল হারিয়ে। শুধু কি তাই? মারা গেল ব্যাঙ, সাপ, গোসাপ, শামুক, ইত্যাদি। আর সেই সব মরা মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া খেয়ে মারা গেল কত পাখিও। মারা গেল নানা উপকারী কীটপতঙ্গ আর কৃষকের বন্ধু কেঁচো। সুন্দরবনের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘনিয়ে এল উচ্চফলনশীল ধানের হাত ধরে।

উচ্চফলনশীল ধান চাষ করতে হলে প্রয়োজন মিষ্টি জল। সামান্য নোনা জল যদি জমিতে প্রবেশ করে তবে কোনও মতেই সেই জমিতে কয়েক বছর ওইসব ধানের চাষ সম্ভব নয়। তাই বর্ষার মিষ্টি জল ধরে রাখার প্রয়োজনে ও নোনা জলের প্রবেশ রুখতে নদীর সাথে যুক্ত খালগুলোকে নদীমুখের কাছে বেঁধে দেওয়া হল। ফলে জোয়ার-ভাটা গেল বন্ধ হয়ে। নিয়মিত যেসব নোনা জলের মাছ আমরা খাল থেকে নিয়মিত ধরতাম সে সুযোগ চলে গেল। আর ধীরে ধীরে নাব্যতা হারিয়ে খাল গেল মজে। অন্যদিকে জমিগুলো তার নিজস্ব উর্বরাশক্তি হারাল ব্যাপক রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে। তবে বিপদটা হল সবচেয়ে বেশি অন্য দিক থেকে। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বেশি লাভের আশায় উচ্চফলনশীল ধানের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হল যে সুন্দরবন অঞ্চলে চাষের উপযুক্ত লবণসহনক্ষম ধানের দেশীয় ভ্যারাইটিগুলো বিলুপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। একমাত্র ব্যতিক্রম দুধেরসর।

এভাবেই চলছিল গত শতকের শেষার্ধ থেকে নতুন শতকের আট বছর পর্যন্ত। সুন্দরবনবাসী বুঝতেই পারেনি লাভের আশায় কতখানি ক্ষতি করে ফেলেছে তাদের ভবিষ্যৎ। ২০০৯ সালের ২৫ মে ভয়ঙ্কর আইলা সাইক্লোন দিল চরম শিক্ষা। সাইক্লোনের সাথে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের অধিকাংশ দ্বীপ হল প্লাবিত। নোনা জলে ডুবে শেষ হয়ে গেল জমির ধান, পানের বরোজ আর পুকুরের মাছ। শুধু রক্ষা পেল দুধের সর ধান। যে সব চাষি দুধের সর চাষ করেছিল কেবল তাদেরই চোখের জল একটু শুকিয়েছিল। তবে এ বিপদের থেকেও বড় বিপদ নেমে এল বন্যা পরবর্তী সময়ে।

সুন্দরবনের যে সমস্ত কৃষিজমি নোনা জলে প্লাবিত হয়েছিল সেখানে পরের বছর তথাকথিত উচ্চফলনশীল ধান জন্মালই না। সুন্দরবনবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেল সুন্দরবন অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতিগুলিকে উপেক্ষা করে উচ্চফলনশীল ধান চাষ করার বিপদ। অনেকেই চেষ্টা করল নোনা জমিতে লবণাক্ততা সহনক্ষম দেশীয় ভ্যারাইটির ধান চাষ করতে। কিন্তু পাবেই বা কোথায়? ফলে কয়েক বছর পর ধীরে ধীরে জমির লবণাক্ততা কমতে চাষিরা আবার ফিরে গেল উচ্চফলনশীল ধানের চাষে। তবে কোনও কোনও প্রত্যন্ত এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও চাষি দুধের সর ছাড়াও কয়েকটি লবণাক্ততা সহনক্ষম জাতের ধান তখনও চাষ করত বলে তাদের কাছ থেকে আরও কেউ কেউ সেইসব ধানের বীজ নিয়ে চাষ করেছিল। এগুলির মধ্যে তালমুগুর, বহুরূপী, পাটনাই, হীরামতি, সবিতা, খেজুরছড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তবে সুন্দরবনবাসীকে চরমতম শিক্ষা দিয়েছে দুই মারাত্মক সাইক্লোন – ২০২০ সালের ১৬ মে আমফান এবং ২০২১ সালের ২৩ মে ইয়াস।আমফানে প্রায় ৫ মিটার উঁচু ঢেউ সুন্দরবনের নদীবাঁধ বহু জায়গায় ভেঙে দেয়। আর সেখান দিয়ে নোনা জল ঢুকে সাড়ে দশ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি প্লাবিত করে দেয়। নষ্ট হয় ৮৮,০০০ হেক্টর জমির ধান। একইভাবে ইয়াসও ধ্বংস করে প্রায় দু’লক্ষ হেক্টর কৃষিজমির ফসল। আমফানের সময় নদীতে ভাটা শুরু হয়ে যাওয়ায় জলের উচ্চতা খুব বেশি হয়নি, ফলে নদীবাঁধও খুব বেশি ভাঙেনি, যদিও ঝড়ের তীব্রতা বেশি থাকায় ঘরবাড়ি ও গাছপালা ভেঙেছিল অনেক বেশি। কিন্তু ইয়াসের সময় ঝড়ের তীব্রতা কম থাকলেও জলের উচ্চতা বেশি থাকায় নদীবাঁধ অনেক বেশি জায়গায় ভেঙে যায় এবং নোনা জলে প্লাবিত হয় অনেক বেশি এলাকা। ফলে আমফানের তুলনায় ইয়াসের সময় কৃষিজীবী সুন্দরবনবাসীর ক্ষতির পরিমাণ হয় অনেক গুণ বেশি। আর পর পর দু’বছর দুটো ভয়ঙ্কর সাইক্লোন ও নোনা জলের প্লাবন সুন্দরবনের কৃষিজীবী মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

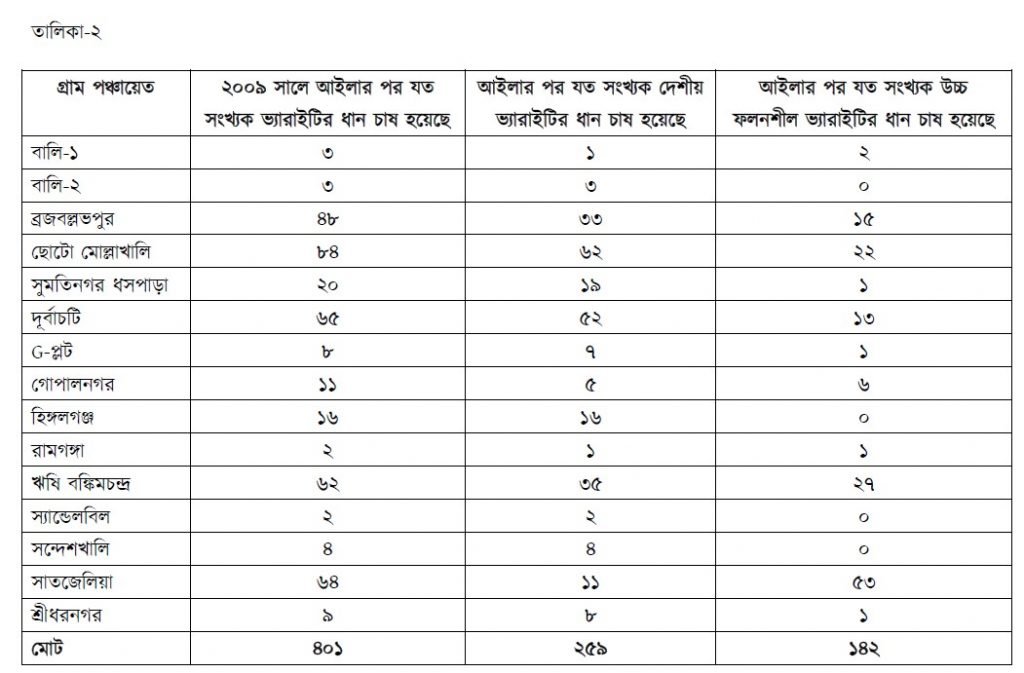

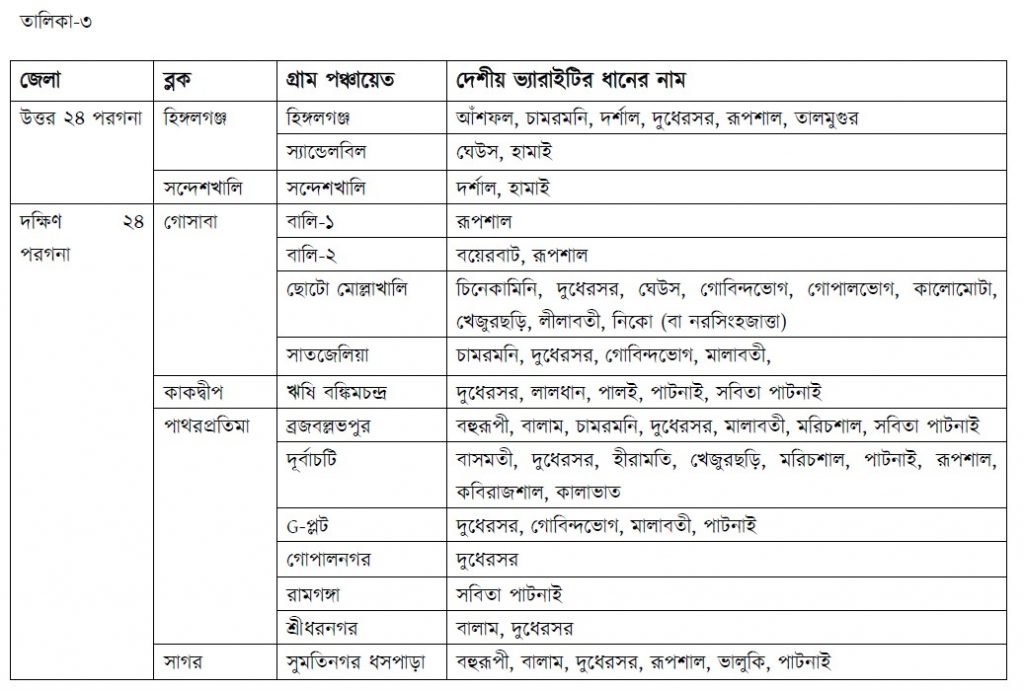

ইয়াস সাইক্লোনের পর থেকেই সুন্দরবনবাসী উপলব্ধি করতে শুরু করে যে লবণ সহনক্ষম ভ্যারাইটির ধান চাষ করা সুন্দরবনের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা থেকে জানা যায় সুন্দরবন অঞ্চলে লবণ সহনক্ষম ভ্যারাইটি ধানসহ আরও কিছু দেশীয় ভ্যারাইটির ধানের চাষ হয়েছিল। পাশাপাশি অনেক জায়গায় উচ্চফলনশীল ধানের ভ্যারাইটির চাষ কমেছিল (তালিকা-২)। তবে দেশীয় ভ্যারাইটিগুলির মধ্যে অধিকাংশ ভ্যারাইটির ধান বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দ্বীপে কোনও কোনও চাষি চাষ করায় এই ধানের ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। এইসব ধানের বীজ খোলা বাজারেও পাওয়া যায় না। ফলে সেই চাষিকে পরের বছর চাষের জন্য নিজেকেই বীজ সংরক্ষণ করতে হয়। আর অন্য কেউ চাষ করতে চাইলে প্রতিবেশীর কাছ থেকে বীজ ধান সংগ্রহ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। গবেষণাপত্রে ধানের তালিকায় দাদশাল, নোনাবকরা ও তালমুগুর – এই তিনটি উচ্চ লবণ সহনক্ষম ভ্যারাইটির সাথে আরও বেশ কিছু মাঝারি ও স্বল্প লবণ সহনক্ষম ভ্যারাইটির নাম উল্লেখ রয়েছে (তালিকা-৩)। তবে বাণিজ্যিক গুরুত্ব না থাকায় সুন্দরবনের চাষিদের কাছে এই ধানের বর্তমানে তেমন গুরুত্ব নেই, আগ্রহও নেই।

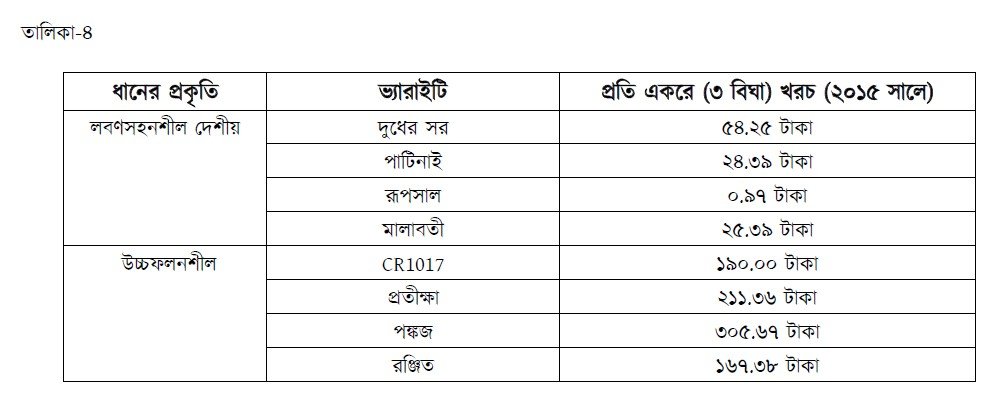

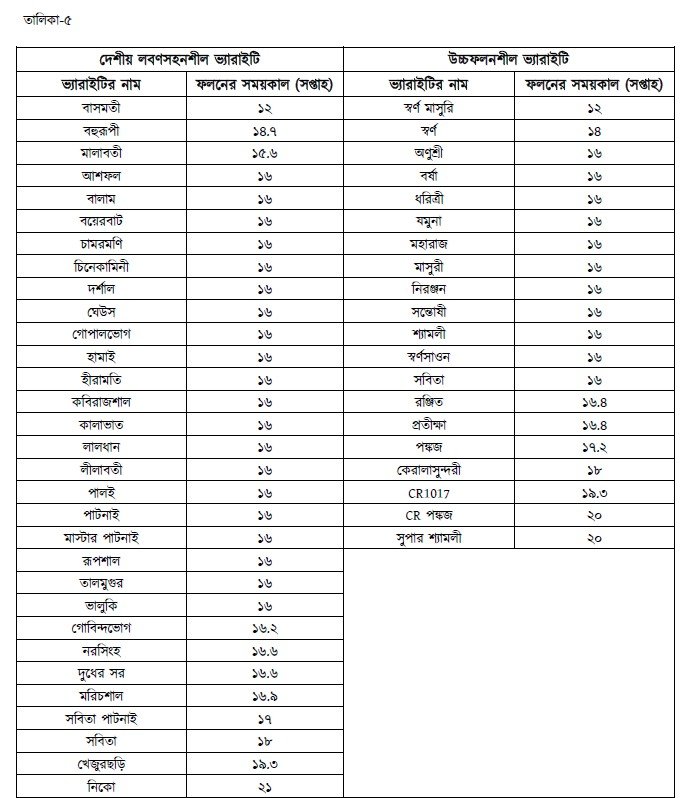

তবে দেখা গেছে সুন্দরবনের চাষিরা বর্তমানে মোটের উপর উচ্চফলনশীল ধানের জাতের প্রতি বেশি দুর্বল। দুর্যোগের স্মৃতি ফিকে হয়ে যেতে বেশি সময় নেয় না। ফলে লবণ সহনক্ষম দেশীয় প্রজাতির চাষে আগ্রহ কতটা থাকবে বা আদৌ থাকবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিভিন্ন ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে লবনসহনক্ষম কিছু উচ্চফলনশীল ধানের জাত আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলন বেশি হওয়ায় চাষিরা অনেকে সেদিকেও ঝুঁকেছে। এইসব ধানের মধ্যে অন্যতম জাত হল অমলসোনা, উৎপলা, চিনসুরা নোনা-১ ও ২, জাবাভা, বিকাশ, ভূতনাথ, মোহন, লুনা শাখি, লুনা সম্পদ, লুনা সুবর্ণ, লুনিশ্রী ইত্যাদি। এই জাতগুলির মধ্যে একাধিক রোগ প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যেমন ঝলসা রোগ, পাতা মোড়া রোগ, বাদামি দাগ রোগ, খোলা ধসা রোগ, টুংরো রোগ, বাদামি শোষক পোকা, মাজরা পোকা ইত্যাদি প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য। আবার উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদনমূল্যের তুলনায় দেশীয় লবণসহনক্ষম ভ্যারাইটির ধানের উৎপাদনমূল্য অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও বাজার-চাহিদা কম থাকায় দেশীয় ভ্যারাইটির চাষে সুন্দরবনের চাষিদের উৎসাহ কম (তালিকা-৪)। কিছু ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল ধান চাষের সময়কাল তো দেশীয় ভ্যারাইটির তুলনায় বেশি বা একই। তা সত্ত্বেও সুন্দরবনের চাষিরা এখনও ঝুঁকে রয়েছে উচ্চফলনশীল ভ্যারাইটির দিকে (তালিকা-৫)।

ডাবলু ডাবলু এফ (ইন্ডিয়া) সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বশেষ মনুষ্য বসতি গড়ে ওঠার আগে উচ্চ লবণ সহনক্ষম যে ছ’টি ধানের ভ্যারাইটি জন্মাত তাদের মধ্যে দুটি ভ্যারাইটি সুন্দরবনের চাষিদের দিয়ে চাষ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই দুটি ভ্যারাইটি হল হ্যামিল্টন এবং মাতলা। এই সংস্থা আরও চারটি ভ্যারাইটি পুনরায় এই অঞ্চলে ফলানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে। ইয়াসের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নোনা স্বর্ণ নামে লবণ সহনক্ষম একটি জাতের ধানের বীজ চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয় নোনা জল প্লাবিত জমিতে চাষের জন্য। এই ভ্যারাইটির ধান সুন্দরবন অঞ্চলে জন্মালেও এর বাণিজ্যিক মূল্য না থাকায় চাষিরা নিজের বাড়িতে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা ছাড়া আর এই ধান থেকে কোনও উপার্জন করতে পারেনি। আবার ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ পত্রিকায় ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে যে এই ভ্যারাইটির ধানটির লবণের প্রতি সহ্যক্ষমতা খুবই কম। সুতরাং সুন্দরবন অঞ্চলে নোনা স্বর্ণ জাতের ধান কখনওই বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না।

ইয়াস সাইক্লোনের পর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে হিঙ্গলগঞ্জে সুন্দরবনের আদি ভ্যারাইটির কয়েকটি ধানের বীজ চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে চাষ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই ভ্যারাইটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তালমুগুর, ঘেউস, খেজুরছড়ি এবং দর্শাল। বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে চাষিদের মধ্যে এই ধান চাষে আগ্রহ বেড়েছে। সরকারিভাবেও যদি এমন উদ্যোগ আরও নেওয়া যায় তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলের আদি ভ্যারাইটিগুলিকে শুধু ফিরিয়ে আনাই নয় বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়িয়ে চাষিদের মধ্যে চাষে আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব। ইদানীং শহুরে সৌখিন ও সম্পন্ন মানুষের মধ্যে দেশীয় চাল সংগ্রহ ও তা থেকে ভাত খাওয়ার আগ্রহ বেড়েছে। আর তাই বেশ কিছু ফুড কোম্পানি সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন চাষিকে দিয়ে সুন্দরবনের আদি ভ্যারাইটি ধান চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। তবে এইসব বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে সরকারি উদ্যোগ বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা সুন্দরবনের সময়ের দাবি।

———-

তথ্যঋণ:

Ghosh, S. and Chattopadhyay (2017, February). “A study on Indigenous rice varieties in Sundarban Delta and their role in ensuring local food security in the face of climate change threats.” Study sponsored by Ministry of Agriculture and Farmer’s Welfare. New Delhi: Govt. of India. Available: desagri.gov.in/…/2016-17-Indigenous-rice-varieties-in-Sundarban-delta-and-role-in-local-food-security-in-the-face-of-climate-threa.pdf

চিত্রঋণ – আন্তর্জাল

1 Comment