ছোটোদের জন্যে লেখা - বিবর্তনরেখার সন্ধানে

যে সময়ে বসে এই লেখাটি লিখছি, সে সময়ে এই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শিশু ও কিশোরেরা মানসিক ভাবে এক ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। জীবনের খুব ছোট্ট অথচ মধুর একটা পর্ব যেন তাদের জীবন থেকে বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। গত দুবছরের এই অতিমারির সময়টাতে অনেক শিশু কৈশোরে পা দিল আর অনেক কিশোর অনলাইন-খাঁচার ভিতর বদ্ধ থেকে থেকে তাদের কৈশোরকাল কাটিয়ে উঠল। সেই তোতাপাখিটির মত করে তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক পুঁথির পাঠ, অনলাইন টিউশনের মাধ্যমে। তাতে ওদের অ্যাকাডেমিক জ্ঞানলাভ যতটা হওয়ার কথা, ততটাই কি হল, নাকি তার চেয়েও বেশি হল, না কম হল – তা নিয়ে বিশ্লেষণ চলতে পারে। কিন্তু জীবনের একপ্রান্তে এসে বুঝতে পারি, ওই সময়টা হচ্ছে একজন ব্যক্তিমানুষের বিকশিত হয়ে ওঠার জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান সময়। আর সে বিকাশের উপাদানগুলির মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের থেকে পাওয়া অংশটুকুর ভাগ খুব সামান্য। বাকিগুলো হল মাঠে গিয়ে খেলাধুলো করা, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে গল্প করা, হৈচৈ করা, একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি, বন্ধুদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া, মাস্টারমশাইদের সান্নিধ্য পাওয়া, অচেনা, অজানা জগতের পর্দাগুলো একটা একটা করে খুলে যাওয়া, একটু আধটু বেড়া ভাঙা, একআধটু দুষ্টুমি, একটু আধটু বকুনি খাওয়া এবং এই সবকিছু নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে প্রথম সাহিত্যের জগতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এ সবই পরবর্তী জীবনের জন্যে অতি মূল্যবান উপাদান। বছর দশ বারোর এই সোনালী সময়টুকু থেকে দুটো বছর নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষতিটা হয়ত পরে আর পুষিয়ে দেওয়ার অবকাশ পাওয়া যাবে না। একটা অভাববোধ হয়ত ওদের মনে সারাজীবন ধরেই বয়ে বেড়াতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়টার গুরুত্ব বুঝতেন বলেই বলেছিলেন-

মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভাল হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না, বয়োবিকাশেরও তেমনিই একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতার সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক এই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে ‘ধন্য রাজা পুণ্যদেশ’।

অবশ্য এই অতিমারির সময়ে যা ঘটেছে তার জন্যে বিধাতাপুরুষ ছাড়া আর কাউকেই ঠিক দায়ী করা যাবে না। গোটা মানবসভ্যতার কাছে এই সময়ের ক্ষত যত এবং ক্ষতি যত, তা থেকে বেরিয়ে আসা একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা নানাভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় খুঁজছি বটে, তবে এই শৈশব-কৈশোরের মনোজগতে যা ক্ষতি হয়েছে তা থেকে কী ভাবে বেরিয়ে আসা যাবে, তা নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তা অন্তত এ দেশে এখনো অবধি চোখে পড়ছে না। হয়ত এখানে সাহিত্যের একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারে।

এমনিতেই চারিদিকের প্রযুক্তি-বিস্ফোরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশু কিশোরের মনোজগতের উপরও অনেকটাই পড়েছে। তাই শিশু কিশোর সাহিত্যের ধরণ ঠিক কেমন হবে, তা নিয়ে লেখকরা খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারে আগেকার দিনের রূপকথার গন্ধমাখা সেই আলোআঁধারির রহস্যময় জগতটা ছোটোদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তাদের কল্পনার আকাশটি হয়েছে সংকুচিত। অন্য দিকে তাদের আঙুলের ডগায় এসে গেছে অনেক বেশি জ্ঞানের উৎসমুখ। এই অবস্থায় তাদের জন্যে গল্পগুলো তাহলে কি সেই আগের মত হবে, নাকি সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনেকটা বদলে যাবে, তা নিশ্চয়ই লেখকরা ভাবনাচিন্তা করছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য তাঁর ছড়ায় এই যুগের বদলটাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে সাবেক কালের উপর ভরসা রেখে লিখেছিলেন –

সময় অনেক বদলে গেছে

বদলে গেছে দেশ।

অচল নাকি সাবেক কালের

চলন বলন বেশ।

এত বদল দেখেও তবু

চাপড়াই না ললাট।

জানি নতুন লাগছে যেটা

শুধুই সেটা মলাট।

মলাটই হোক আর বিষয়ই হোক, বদল কিন্তু ঘটে গেছে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের চলনে বলনে। আমরা একটু পিছন দিকে তাকিয়ে সেই বদলটা বুঝবার চেষ্টা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ভাণ্ডারটি অতি সমৃদ্ধ ও পুরোনো। প্রাচীন বঙ্গদেশে ছোটোদের উপযোগী কিছু রূপকথা এবং ছড়া লোকের মুখে মুখে ফিরত। তার শ্রোতা ছিল, পাঠক ছিল না। ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সময় থেকে কিছু কিছু শিশুসাহিত্য ছাপা হতে শুরু করল। সে সব লেখা বেশির ভাগ ছিল ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি ভাষা থেকে অনুবাদ করা এবং প্রধানত নীতিমূলক।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের তরফ থেকে জন ক্লার্ক আর মার্শম্যান একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন যার নাম ছিল ‘দিগদর্শন’। এই পত্রিকাতে ছিল ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং কিছু ভারত, বঙ্গদেশের কথা। সবটাই শিক্ষামূলক এবং ভাষা অনেকটা ইংরেজি ঘেঁষা।

এর চার বছর পর ১৮২২ সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটি নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় ‘পশ্বাবলী’ নামের একটি পত্রিকা। এই পত্রিকাটিতে প্রথম দিকে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা কিছু রচনা থাকলেও পরের দিকে এর এক একটি সংখ্যায় এক একটি জন্তুকে নিয়ে লেখা প্রকাশিত হত। এটি সচিত্র পত্রিকা। যে জন্তুকে নিয়ে লেখা বেরোত, সেই জন্তুর ছবিও ছাপা হত।

১৮৩১ সালে কৃষ্ণধন মিত্র ‘জ্ঞানোদয়’ নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরও বিষয় সেই ইতিহাস, ভুগোল এবং নীতিকথা। কুড়িটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ‘সত্যপ্রদীপ’ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ‘অবোধবন্ধু’ নামের দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন বিহারী লাল চক্রবর্তী। এর কোনোটাই খুব বেশিদিন চলেনি। তবে অবোধবন্ধু পত্রিকা ইতিহাস-ভূগোলের বাইরে গিয়ে প্রথম সাহিত্যের অঙ্গনে পা রাখে। এই পত্রিকাতে স্বয়ং বিহারীলাল চক্রবর্তীর এবং আর কয়েকজনের গল্প ও কবিতা ছাপা হতে লাগল। আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে এই অবোধবন্ধু পত্রিকার উল্লেখ পাই। এই পত্রিকার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই বয়সে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথের কেমন লেগেছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি জীবন স্মৃতিতে লিখেছিলেন, “তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের ও বনের গান বাজাইয়া তুলিত।”

খৃষ্টাব্দে ‘সত্যপ্রদীপ’ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ‘অবোধবন্ধু’ নামের দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন বিহারী লাল চক্রবর্তী। এর কোনোটাই খুব বেশিদিন চলেনি। তবে অবোধবন্ধু পত্রিকা ইতিহাস-ভূগোলের বাইরে গিয়ে প্রথম সাহিত্যের অঙ্গনে পা রাখে। এই পত্রিকাতে স্বয়ং বিহারীলাল চক্রবর্তীর এবং আর কয়েকজনের গল্প ও কবিতা ছাপা হতে লাগল। আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে এই অবোধবন্ধু পত্রিকার উল্লেখ পাই। এই পত্রিকার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই বয়সে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথের কেমন লেগেছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি জীবন স্মৃতিতে লিখেছিলেন, “তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের ও বনের গান বাজাইয়া তুলিত।”

এর পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ‘জ্যোতিরিঙ্গণ’ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যাতে প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকত – “জ্যোতিরিঙ্গণ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদের নিমিত্ত মাসিক পত্র।”

স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদের এক ব্র্যাকেটে কেন ফেলা হয়েছিল, তা এখন বোঝা মুশকিল।

এর নয় বছর পরে ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে কেশব চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, যার নাম ‘বালকবন্ধু’। এতদিন যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি ঠিক পুরোপুরি ছোটোদের জন্যে ছিল না। কিন্তু বালকবন্ধু ছোটোদেরকে পাঠক হিসেবে ধরে নিয়েই প্রকাশ করা হতে থাকল। এখানে গল্প, কবিতা, নীতি, হেঁয়ালি, ভাষাশিক্ষা এসব নিয়ে রচনা থাকলেও একটা নতুন জিনিস এতে দেখা গেল। বালক বালিকাদের নিজেদের লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করা হতে থাকল। এছাড়া ছোটোদের উপযোগী নির্বাচিত খবর সম্পাদকের মন্তব্যসহ প্রকাশিত হত।

এরপর ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ধরণের বেশ কিছু মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলির নাম ছিল – ‘বালক-হিতৈষী’, ‘আরব্যকাহিনী’, ‘সখা’, ‘সাথী’, ‘সখা ও সাথী’ ইত্যাদি। এর কোনোটাই খুব বেশিদিন ধরে প্রকাশিত হয়নি।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরবাড়ির বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ‘বালক’ নামের একটি পত্রিকা। এর প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান” কবিতাটি। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি নামের উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ঠাকুরবাড়ির অনেকেই এই পত্রিকাতে লিখতে লাগলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য ছোটোদের বালক পত্রিকা মিলে যায় বড়দের ভারতী পত্রিকার সঙ্গে।

১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হল ‘মুকুল’ নামের একটি পত্রিকা। যা পুরোপুরি ভাবে বালকবালিকা ও কিশোরদের জন্যে। সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় খুব স্পষ্ট ভাবে বলে দিলেন, “মুকুল সম্পুর্ণরূপে ছোটো শিশুদের জন্য নহে। যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্যে।“

উনবিংশ শতাব্দী তে ছোটোদের জন্যে সাময়িক পত্রিকা ছাড়া কিছু বইও ছাপা হয়। কিন্তু পত্রপত্রিকার মতই তা ছিল নীতি-পন্থী, নীরস এবং গুরুগম্ভীর। মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাপ্রচার। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাত ধরে শিশুসাহিত্য পেয়েছিল প্রথম যথার্থ সাহিত্যরস। ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ গ্রন্থটি হিন্দি ‘বেতালপঁচিশি’ অবলম্বনে রচিত হলেও এটি ঠিক অনুবাদ নয়। এই গল্পগুলি যাতে গ্রামবাংলার শিশু ও কিশোরদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেই ভাবে গল্পে এবং ভাষায় তিনি বদল করে দিয়েছিলেন। এই বই প্রকাশিত হওয়ামাত্র খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে একে একে বিদ্যাসাগর লেখেন ‘বোধোদয়’, ‘আখ্যানমঞ্জরী’, ‘কথামালা’ ইত্যাদি বই। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগে ভুবনের যে গল্পটি যা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, সেটিই বাংলাভাষায় শিশুসাহিত্যের প্রথম মৌলিক গল্প।

তে ছোটোদের জন্যে সাময়িক পত্রিকা ছাড়া কিছু বইও ছাপা হয়। কিন্তু পত্রপত্রিকার মতই তা ছিল নীতি-পন্থী, নীরস এবং গুরুগম্ভীর। মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাপ্রচার। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাত ধরে শিশুসাহিত্য পেয়েছিল প্রথম যথার্থ সাহিত্যরস। ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ গ্রন্থটি হিন্দি ‘বেতালপঁচিশি’ অবলম্বনে রচিত হলেও এটি ঠিক অনুবাদ নয়। এই গল্পগুলি যাতে গ্রামবাংলার শিশু ও কিশোরদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেই ভাবে গল্পে এবং ভাষায় তিনি বদল করে দিয়েছিলেন। এই বই প্রকাশিত হওয়ামাত্র খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে একে একে বিদ্যাসাগর লেখেন ‘বোধোদয়’, ‘আখ্যানমঞ্জরী’, ‘কথামালা’ ইত্যাদি বই। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগে ভুবনের যে গল্পটি যা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, সেটিই বাংলাভাষায় শিশুসাহিত্যের প্রথম মৌলিক গল্প।

মুকুলে যাঁরা লিখতে থাকলেন তাঁরাই আসলে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে একটি সার্থক এবং স্বকীয় রূপ দিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত বাংলা ভাষার সেরা সাহিত্যিকরা।

বড় বড় সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মুকুলে কিছু ছোটোদের লেখাও ছাপা হত। দ্বিতীয় বর্ষের একটি সংখ্যায় একজন আট বছর বয়সী বালকের লেখা ‘নদী’ নামের কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেই বালকটির নাম ছিল সুকুমার রায় চৌধুরী। পরে তিনিই সুকুমার রায় হয়ে বাঙালির শিশু ও কিশোরসাহিত্যকে তাঁর প্রতিভার আলোয় চিরউজ্জ্বল করেছিলেন।

পরের বছর মদনমোহন তর্কালংকার রচিত যে কবিতাটি প্রকাশিত হল সেটিও বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক কবিতা। এর আবেদন আজও ফুরিয়ে যায়নি। আজও বয়ে আনে প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস। কবিতার প্রথম কটি পংক্তি –

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।

কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।।

শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।

পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।।

উনবিংশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত লেখাগুলি্র মধ্যে শিক্ষা আর নীতিকথামূলক লেখাই বেশি থাকত। বিংশ শতাব্দীতে এসে লেখার ধরণে ক্রমশ বদল দেখা দিতে লাগল। এর মধ্যে ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর প্রচেষ্টায় প্রথম প্রকাশিত হল ছোটোদের পত্রিকা ‘সন্দেশ’। উপেন্দ্রকিশোর শুধু ছোটোদের লেখার বিষয়েই ভাবেননি, তিনি চেষ্টা করলেন সামগ্রিকভাবে শিশুদের জন্যে প্রকাশিত বই এবং পত্রপত্রিকার মান উন্নয়ন করতে। লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, “তিনি আন্ত রিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ছোটোদের বই হবে সবচেয়ে ভাল বিষয়ে লেখা, সবচেয়ে ভাল কাগজে ছাপা, সবচেয়ে সুন্দর ছবি ও অলংকরণ দিয়ে সাজানো এবং সবচেয়ে ভাল লেখা দিয়ে পুষ্ট।”

রিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ছোটোদের বই হবে সবচেয়ে ভাল বিষয়ে লেখা, সবচেয়ে ভাল কাগজে ছাপা, সবচেয়ে সুন্দর ছবি ও অলংকরণ দিয়ে সাজানো এবং সবচেয়ে ভাল লেখা দিয়ে পুষ্ট।”

প্রকাশিত হবার প্রথম দুবছর সন্দেশের বেশিরভাগ লেখা উপেন্দ্রকিশোর লিখতেন। কিন্তু তারপরে যাঁরা এই পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করলেন তাঁরা অনেকে সেই সময়েই খ্যাতির চূড়ায়। কেউ কেউ পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুখলতা রাও, কালিদাস রায়, সুনির্মল বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, কুলদারঞ্জন রায় প্রমুখ।

সন্দেশ প্রকাশিত হবার দুবছরের মধ্যেই উপেন্দ্রকিশোর প্রয়াত হন। তারপরে এই পত্রিকার ভার কাঁধে তুলে নেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়। তিনি বাবার আদর্শ মাথায় রেখেই সন্দেশকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। সন্দেশই প্রথম শিশু কিশোরদের মন বুঝে তাদের জন্যে সাহিত্যের পসরা সাজিয়ে তুলতে লাগল। সুকুমার রায়ের নিজের লেখা হযবরল, অবাক জলপান, পাগলা দাশু, লক্ষণের শক্তিশেল, হেঁসোরামের ডায়রি, দ্রিঘাংচু – এ সবই প্রকাশিত হয়েছে সন্দেশে।

বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে এতকাল ছোটোদের জন্যে যা লেখা হচ্ছিল তার কোনো তুলনাই চলে না। এ সব লেখাকে ছোটোদের জন্যে লেখা না বলে বরং সবার জন্যে লেখাই বলা উচিত। বাঙালির চরম দুর্ভাগ্য, সুকুমার রায় মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে “ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর / গানের পালা সাঙ্গ মোর” বলে চলে গেলেন চিরঘুমের দেশে। এর পরে তাঁর ভাই সুবিনয় রায় সম্পাদক হয়ে সন্দেশ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশিদিন চালানো যায়নি। পাঁচবছর বন্ধ থাকার পর ১৯৩১ সালে আবার সন্দেশ প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকার সম্পাদক হন সুবিনয় রায়। এর পর একসময় সন্দেশের ভার নিয়েছেন রায়বাড়ির আরেক প্রতিভাধর সত্যজিৎ রায়। তিনিও সন্দেশকে পরম মমত্ব দিয়ে যুগের দাবী মেনে সাজিয়ে তোলেন নতুন ভাবে।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির তিন বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভার অবদান বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সহজপাঠ’এর মধ্যে দিয়ে ছোটোদের পরিচয় করালেন সুললিত কথ্য ভাষার সঙ্গে। ছন্দ, লয়, সুর, তালের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাকে এমন ভাবে শিশুদের মনে পৌঁছে দিতে চাইলেন, যাতে শেখার সঙ্গে স ঙ্গে তাদের কল্পনাশক্তিও ডানা মেলতে শুরু করে। এর পরে ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ছড়ার ছবি’, ‘সে’, ‘গল্পসল্প’, ‘ছেলেবেলা’ ইত্যাদি লেখাতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করেছেন ছোটোদের মনে নির্মল আনন্দের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে দিতে।

ঙ্গে তাদের কল্পনাশক্তিও ডানা মেলতে শুরু করে। এর পরে ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ছড়ার ছবি’, ‘সে’, ‘গল্পসল্প’, ‘ছেলেবেলা’ ইত্যাদি লেখাতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করেছেন ছোটোদের মনে নির্মল আনন্দের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে দিতে।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের লেখার সঙ্গে নিজের ছবি দিয়েই অলংকরণ করতেন। তিনি লিখেছিলেন, “কোন ঠাকুর? ওবিন ঠাকুর – ছবি লেখে।“ সত্যি তাঁর লেখাও ছবির মতনই ম্যাজিক তৈরি করতে পারত শিশুদের মনে। বুদ্ধ জাতকের গল্প ‘নালক’ থেকে শুরু করে রূপকথার মেজাজে ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘হাসির চিরন্তন ভান্ডার’, ‘লম্বকর্ণপালা’, রহস্যময় ‘হানাবাড়ির কারখানা’ – শিশু কিশোর সাহিত্যের এক বিরাট সম্ভার তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে।

অবনীন্দ্রনাথের দাদা গগনেন্দ্রনাথও শিশুদের জন্যে অনেক লেখা লিখেছেন। তাঁর ‘ভোঁদড় বাহাদুর’ একটি চিরায়ত সৃষ্টি।

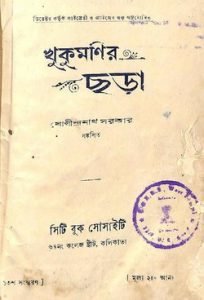

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা ছড়ার জগতে এক অসামান্য প্রতিভা নিয়ে আবির্ভাব ঘটল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের। শিশুদের একেবারের প্রাথমিক ভাষাজ্ঞানের জন্যে বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছিলেন বর্ণপরিচয়। সে বই আজও পড়ানো হয়। কিন্তু যে বই সব বয়সের বাঙালির অন্তরে চিরস্থায়ী জায়গা দখল করে নিল, তা ‘হাসিখুশি’। হাসিখুশিতে যোগীন্দ্রনাথ ভাষাকে নিয়ে এলেন ছোটোদের মনের কাছাকাছি। হাসিখুশির প্রথম ভাগে হারাধনের দশটি ছেলে এক এক করে হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যেমন বিয়োগের অঙ্ক শেখালেন, তেমনি আবার দ্বিতীয় ভাগে তিনি এক এক করে ফিরিয়ে আনলেন হারাধনের দশ ছেলেকে, সঙ্গে সঙ্গে সহজেই যোগ অঙ্কের কাজটাও শিখিয়ে দিলেন ছোটোদের। হাসিখুশি ছাড়াও যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘হাসি ও খেলা’, ‘হাসিরাশি’, ‘খুকুমণির ছড়া’, ‘মজার গল্প’, ‘পশুপক্ষী’, ‘ছেলেদের কবিতা’, ‘সাথী’, ‘হিজিবিজি’, ‘শিশুসাথী’, ‘হাসির গল্প’, ‘ছড়া ও কবিতা’, ‘নূতন পাঠ’ ইত্যাদি বই।

খুকুমণির ছড়াতে তিনি গ্রামবাংলায় প্রচলিত যে সব ছড়া মুখে মুখে ফিরত, সেগুলি সংগ্রহ করে সযত্নে ছাপার অক্ষরে স্থান দিয়েছিলেন। এ কাজ তিনি না করলে ছড়াগুলি হয়ত হারিয়েই যেত কালের গহ্বরে।

পরে অন্নদাশঙ্কর রায় যখন ছড়া লেখার জন্যে বিখ্যাত হয়ে যান, তখন তিনি বলেছিলেন, “তাদের (ছোটোদের) জন্যে লেখার খেয়াল যখন জাগে তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত ‘খুকুমণির ছড়া’ আমার আদর্শ হয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়া নয়, সুকুমার রায়ের ছড়াও নয়। যদিও আমি এঁদের ছড়ার ভক্ত।”

প্রায় তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মশাই আরো একটি অসাধারণ কাজ করলেন। তিনি বাংলাদেশের পল্লীঅঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন রূপকথা, ব্রতকথা, গীতিকথা, রসকথাকে পরম আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করে এবং তাদের যথাযথ ভাবে পরিমার্জন করে ‘ঠাকু’মার ঝুলি’, ‘ঠাকুরদার ঝুলি’, ‘ঠানদিদির থলে’, ‘দাদামশাইয়ের থলে’ ইত্যাদি নাম দিয়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত করলেন। তাঁর পরিবেশনার গুণে কাঞ্চনমালা, মণিমালা, নীলকমল লালকমল, ডালিমকুমার, শিয়ালপণ্ডিত – এই সব চরিত্রগুলি বাঙালির শৈশবের চিরকালীন অক্ষয় ধন হয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস হ্যারি পটারের সাময়িক মত্ততা কেটে গেলেই আবার ওরা ফিরে আসবে বাঙ্গালির শৈশবের আঙ্গিনায়।

প্রায় একই সময়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলাদেশের ছোটোদের জন্যে খুলে দিলেন এমন এক জগৎ, যা এতদিন শুধু বিদেশী গল্প থেকে অনুবাদ করেই ছোটোদের কাছে নিয়ে আসা হত। তিনি লিখলেন গোয়েন্দা এবং অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি কাজ হল ‘যকের ধন’ এবং ‘দেড়শো খোকার কান্ড’। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র জয়ন্ত, মানিক, বিমল, কুমার, সুন্দরবাবু কিশোরদের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সুনির্মল বসু তাঁর ছড়া, কবিতা, রূপকথা, নাটকের মধ্যে দিয়ে ছোটোদের জন্যে নিয়ে এলেন নির্মল আনন্দের রসদ।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তিন খণ্ডে লেখা ‘বাংলার ডাকাত’ নামের বইতে ডাকাতদের গল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশের নদ নদী, বন জঙ্গল, ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে ছোটোদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুখলতা রাও এক নতুন ধরনের রূপকথা আর ছড়ার সন্ধান দিলেন, যেখানে আছে শুধুই নির্ভেজাল আনন্দ।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের চার খণ্ডে প্রকাশিত ‘ভোম্বল সর্দার’ বইতে এক ভোম্বলের গল্প বললেন, যে বাড়ি থেকে পালিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায় নতুন জগৎ আবিষ্কারের নেশায়, মুক্তির আনন্দে।

লীলা মজুমদার তাঁর লেখায় ছোটোদের জগতটাকে আলাদা করে না দেখে বাস্তব জীবনের গল্পই লিখলেন। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন কল্পনার রঙ, স্বপ্ন দেখার মজা।

বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে অনেকগুলি পরিবর্তন হয়ে গেল দেশ এবং সমাজে। দেশ স্বাধীন হল, দেশ ভাগ হল। সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক, বিষয় সব কিছুর মধ্যেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল। শিশু ও কিশোর সাহিত্যেও সেটা লক্ষ্য করা গেল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সব প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের আমরা পেয়েছিলাম, তাঁদের লেখা পুনর্মুদ্রণ হতে থাকল। সেই সঙ্গে আমরা পেতে থাকলাম নতুন অনেক সাহিত্যিকদের, যাঁরা সবাই ছোটোদের জন্যে নতুন ভাবনার, নতুন বিষয়ের গল্প, উপন্যাস নিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অখিল নিয়োগী, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল ঘোষ, ধীরেন্দ্র লাল ধর, দীনেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, শৈলেন ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সরল দে, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, মতি নন্দী, দুলেন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ।

এর মধ্যে অনেকেই মনে করলেন লেখা শুধু ছোটোদের জন্যে নয়, কিছু লেখা এমন হবে যা পড়বে ছোটো বড় সবাই। সত্যজিৎ রায় এক জায়গায় বলেছিলেন, “ছোটোদের লেখার একটি প্রধান ও প্রচলিত সংজ্ঞা হল এটি সব বয়সের পাঠক পাঠিকাদের সমান ভাবে আকর্ষণ করবে।”

বিংশ শতাব্দীর মধ্য এবং শেষের দিকে আমরা দেখলাম ছোটোদের লেখায় বিষয়ের গণ্ডি আরো প্রসারিত হয়ে গিয়ে তা হয়ে গেছে সর্বজনীন। এভাবেই আমরা পেয়ে গেলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা আর পরাশর বর্মার গল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্প, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেলের গল্প, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবুর গল্প, সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসার শঙ্কু আর ফেলুদার গল্প। পেলাম খেলার জগৎ ঘিরে গড়ে ওঠা মতি নন্দীর ‘স্ট্রাইকার’, ‘স্টপার’, ‘ননীদা নট আউট’, ‘কোনি’ ইত্যাদি অসাধারণ সব গল্প।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাস্তবের মনুষ্যচরিত্রের সঙ্গে নিয়ে এলেন কিছু অতিপ্রাকৃত চরিত্র। এ ধরণের লেখায় ভূতে কোনো ভয় নেই বরং ভূতেরা একেবারেই মজার চরিত্র। ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’, ‘গোঁসাই বাগানের ভূত’, ‘হিরের আংটি’, ‘ঝিলের ধারে বাড়ি’, ‘পাতালঘর’, ইত্যাদি গল্পগুলি এই সময়ের কিশোরদের কাছে প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা আদতে একজন শিকারি। কিন্তু ঋজুদার গল্পের মধ্যে দিয়ে দেশবিদেশের জঙ্গলের কথা, অ্যাডভেঞ্চারের মজা, সাসপেন্স সবই পেয়ে গেল কিশোর পাঠকরা। তারাপদ রায় ছোটোদের জন্যে একটি মজার গল্পের সিরিজ লেখেন। ডোডো-তাতাই তার দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র। সবার কাছেই তা উপভোগ্য হয়ে গেল।

আসলে বাংলা সাহিত্যে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ধারাটি এতটাই সমৃদ্ধ এবং বিচিত্রগামী যে একটি নিবন্ধে সবার কথা বলা প্রায় অসম্ভব। এই নিবন্ধে ছোটোদের জন্যে লেখার বিবর্তনের ধারাটিকে ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে কিছু বিশেষ লেখকের কথা উঠে এসেছে। যাঁদের কথা আসেনি তাঁরা উল্লেখযোগ্য নন – এমনটা কিন্তু একেবারেই নয়।

এই সময়ে সাহিত্যের এক প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে বৈদ্যুতিন মিডিয়া। উচ্চমানের প্রযুক্তির কল্যাণে শিশু ও কিশোরদের কাছে মিডিয়া এনে দিচ্ছে চলচ্ছবিতে প্রবল আকর্ষণীয় সব গল্পগাথা। রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান, অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে চলে আসছে প্রযুক্তির দাপট, গতির আধিক্য। ছোটোদের কল্পনার সেই জগৎটি আর আগের মত নেই। মিডিয়ার হাতছানি এড়িয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যের আঙিনায় শিশু কিশোরদের ফিরিয়ে নিয়ে আনা সাহিত্যিকদের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। আশা করি নতুন প্রজন্মের লেখকেরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার রাস্তা ঠিক খুঁজে পাবে। স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, ওয়ান্ডার উয়োম্যানদের বিকল্প দেশি চরিত্র সৃষ্টি করতে পারবে তারা।

———

তথ্যঋণ

গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ।,

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া।

— ছেলেবেলা।

দে, অশোক কুমার। বাংলার শিশুসাহিত্য পরিক্রমা।

দেব, চিত্রা। বাংলার শিশুসাহিত্য।(দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ)

ভট্টাচার্য্য, মহুয়া। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বিবর্তন।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু সাহিত্য।

রাও, সুখলতা। শিশু সাহিত্যে সুরুচি। (প্রবন্ধ )

রায়, সুকুমার। লীলা মজুমদার।

3 Comments