ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমাজ মাধ্যম (Social Media)

কয়েকবছর আগে একটি স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক তাঁর এক অনন্য অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছিলেন – তিনি ক্লাসে সম্রাট অশোক পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় এক ছাত্র তাঁকে অশোক সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য দিয়েছিল, যা শুনে তিনি হতবাক। ছাত্রকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলেন সেগুলি ফেসবুক বা হোয়াটস্যাপে প্রাপ্ত। আমি বলেছিলাম, ‘আপনি ভাগ্যবান, আপনার ক্লাসে এমন মহাজ্ঞানী, সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ধারী ছাত্র আছে!’ মুস্কিল হয়েছে সেটাই। যেহেতু ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিহাস ও তার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, তারা যা খুশি লিখতে পারে। বড়দেরই দেখেছি সেগুলি পাওয়া মাত্র অন্যত্র চালান করে দেন, তাহলে ছোটোদের আর কী বলার আছে।

ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিহাস বিকৃতির উদাহরণগুলির মূল খুঁজলে আমরা কিছু লোক পাই, যারা ভারতের ইতিহাসকে কেবল আরো প্রাচীনের দিকে ঠেলে দিতে চান। এরা ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতায় কোনও অ-ভারতীয় প্রভাব মানতে রাজি নন। এরা সবকিছু পেছনে ঠেলে প্রমাণ করতে চান যে আসলে ভারতের ইতিহাস, পাঠ্যবইয়ে যা লেখা তার থেকে অনেক পুরোনো। এদের মতে ভারতের স্কুল-কলেজের ইতিহাসের পাঠক্রমে যা পড়ানো হয় তা ‘western conspiracy।’ বোধহয় ভাবেন, যেহেতু পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, ইতিহাস প্রাচীন হলে তার গরিমা সমানুপাতে বাড়ে।

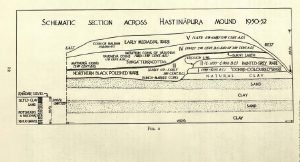

উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে, কিছু লোক মহাভারতের যুদ্ধের তারিখ দেন ৫০০০-৩০০০ খ্রিঃপূঃ। এদের মধ্যে কেউ জ্যোতিষ ব্যবহার করে এই তারিখ পেয়েছেন [১] আবার কেউ অন্যভাবে। [২, ৩] প্রথমে তো জ্যোতিষ ব্যবহারের সমস্যা, কারণ বিভিন্ন জন মহাভারতের জ্যোতিষ ব্যবহার করেই ৩০০০-১২০০ খ্রিঃপূঃ ভিন্ন ভিন্ন তারিখ পেয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে যে ৫০০০ খ্রিঃপূঃ হলে সেটা ভারতের ইতিহাসে প্রায় নব্য প্রস্তর যুগে চলে যায় [৪], যার সঙ্গে মহাভারতের সভ্যতা বা রীতি-নীতি মেলে না এবং সেই অনুযায়ী পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও অমিল। প্রাচীনপন্থীরা তেড়েফুঁড়ে উত্তর দেন, হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা আসলে মহাভারতেরই নিদর্শন। তখন মহাভারত থেকেই উদাহরণ তুলে এনে দেখাতে হয় যে, পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় যাত্রা, বলরামের তীর্থযাত্রা ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের ভূগোল ও বিভিন্ন স্থানের যা বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতা মেলে না। প্রাচীনপন্থীরা তাও কি ছাড়ে – বলে পুরাতাত্ত্বিক B. B. Lal খোঁড়াখুঁড়ি করে পেয়েছিলেন প্রাচীন হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ, এবং এই দাবি করে B. B. Lal এর বইটি না পড়েই। তখন B B Lal এর বই খুলেই দেখাতে হয় যে হস্তিনাপুর অঞ্চলে খোঁড়াখুঁড়ি করে সবচেয়ে প্রাচীন যা পাওয়া গেছে তা ১১০০ খ্রিঃপূঃ, যাতে আছে কাদা বা কাঁচা ইটের বাড়ি, তামার তীর, চুড়ি, হাড়ের ছুঁচ ইত্যাদি, যার সঙ্গে মহাভারতের সভ্যতার কোনো মিল নেই। [৫]

একবার আমার কাছে একটি ভিডিও এসেছিল, দ্বারকার সমুদ্রের তলায় প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ, সুন্দর স্থাপত্যের পিলার, একটি গম্বুজের অংশ, ইত্যাদির সঙ্গে জলের তলায় রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। প্রেরক বলেছেন, ‘দেখো, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মহাভারতে এর কথা লেখা আছে, কিন্তু কেমন ভাবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসকে Western historians একেবারে চেপে গেছেন।’

এখনে বলে রাখি যে দ্বারকার সমুদ্রের তলায় যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তা আসলে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার কোনও বন্দরের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। [৬,৭, ৮] (এ বিষয়ে যে রেফারেন্সগুলি দিলাম, তাদের একটি গোয়ার National Institute of Marine Archeology থেকে প্রকাশিত এবং অন্য গবেষক SR Rao দ্বারকার Marine Archeology নিয়ে কয়েক দশক ধরে প্রচুর কাজ করেছেন।)

আসলে দ্বারকার সমুদ্রের তলায় পাওয়া দাবি করে যে ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আসলে ফ্লোরিডার নেপচুন মেমোরিয়াল ও অন্যান্য কিছু জায়গার ছবি (দ্বারকার নয়)। টাইমস অফ ইন্ডিয়া Fact Check এর পর এটি ভুয়ো প্রমাণ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে জুন ১৫, ২০২৩ সালে, যার লিঙ্ক প্রবন্ধের তলায় দিয়েছি। [৯] কিন্তু সবচেয়ে হাস্যকর লেগেছিল রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের ছবিটি দেখে। মহাভারতে রাধার কোনো উল্লেখ নেই। হরিবংশ পুরাণ যাতে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও জীবনী আছে, কিংবা ভাগবত পুরাণ যাতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও লীলার কথা আছে – এগুলিতে রাধার কোনও উল্লেখ নেই। তবু ফোটোতে কাঁচি চালিয়ে, কৃত্রিমভাবে দ্বারকার জলের তলায় রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের ছবি তৈরি করে একটা ভুয়ো তথ্য চালানোর চেষ্টা হয়েছে।

বছরখানেক আগে আমার একটি বক্তৃতার সময় একজন চ্যালেঞ্জ করেন যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত আসলে আরও অনেক পুরোনো, আর আলেকজান্ডারের সঙ্গে যার দেখা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন গুপ্তরাজ চন্দ্রগুপ্ত। কারণ – মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকাতে কৌটিল্যের উল্লেখ নেই। তার হিসেবে গুপ্তরাজ চন্দ্রগুপ্ত খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দী ও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত প্রায় খ্রিঃপূঃ নবম-দশম শতাব্দীর লোক। আমি প্রশ্ন করলাম, ‘আপনি কি ইন্ডিকা বইটি পড়েছেন?’ তিনি মাথা নাড়লেন। তখন তাকে ধৈর্য ধরে বোঝাতে হল যে মেগাস্থিনিসের মূল ইন্ডিকা প্রাচীন কালেই হারিয়ে গেছে, এখন যা ইন্ডিকা বলা হয় তা অন্যান্য প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের লেখা ‘শোনাকথা,’ যার মধ্যে কিছু কিছু মেগাস্থিনিসের বিবরণ লুকিয়ে আছে। আর ইন্ডিকাতে এমন প্রচুর আজগুবি তথ্য আছে যার ঐতিহাসিক মূল্য নেই। উল্লেখ করতে হল অশোকের ১৩ নম্বর শিলালিপির, যাতে গ্রিক ও মিশরের রাজাদের নাম আছে, বলতে হল গুপ্তরাজ চন্দ্রগুপ্তকে খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে নিয়ে গেলে ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ ও হূনদের ইতিহাস বদলাতে হয়!! পরে প্রশ্নকারিণীর সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। তামিলনাড়ুর আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এখনও অবাক লাগে যে এমন একজন বিদুষী কেমন ভাবে সোশ্যাল-মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আর একধরণের ভিডিও বা ছবি মাঝে মাঝে হাতে আসে, যাতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, যেমন দক্ষিণ আমেরিকা বা মেক্সিকোতে পাওয়া কোনো প্রাচীন নক্সার সঙ্গে ভারতীয় নক্সার সাদৃশ্য দেখিয়ে বলা হয়, ঐসব অঞ্চলে আসলে ভারতীয়রাই সভ্যতা বিস্তার করেছিল। একথা সত্যি যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রচুর নিদর্শন সারা এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সুদূর দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া কেবল দু-একটা নক্সার সাদৃশ্যর ওপর ভরসা করে এতবড় দাবি করা, এটা কেবল সোশ্যাল-মিডিয়ার দ্বারাই সম্ভব।

এছাড়াও কুরুক্ষেত্রে আণবিক বোমার ব্যবহার, প্রাচীন মহাকাশযান, প্লাস্টিক সার্জারি করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন, অমুক জায়গার বিশেষ চৌম্বকীয় রহস্য, ইত্যাদি খবর আমি ধর্তব্য নয় বা আলোচনার প্রয়োজনই মনে করছি না। অনেকে জোর গলায় বলেন, এই সবই ছিল, তবে সেই বিদ্যা হারিয়ে গেছে, পুঁথিপত্র হারিয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। যেখানে প্রমাণ অনুপলব্ধ তার ওপর ভিত্তি করে যুক্তিতর্ক সাজানো একধরনের Logical fallacy, তর্কশাস্ত্রে যার নাম argumentum ad ignorantiam (Argument from ignorance)। [১০] ভারতীয় দর্শনের ছয় রকম প্রমাণের আওতাতেও এটি পড়ে না।

যারা এই ধরণের বাজে খবর ছড়ায়, তারা যেসব রেফারেন্স দেয়, সেগুলি প্রামাণ্য নয়। যেমন, কিছু ওয়েব-সাইট, Non-academic research, সংবাদপত্রের খবর, টিভি শো, কিছু ব্যক্তি যারা রাজনৈতিক মতাদর্শে রঞ্জিত ও যাদের mainstream বিশেষজ্ঞ বলা যায় না, কিংবা বিভিন্ন Pay-To-Publish জার্নালগুলি, যেখানে পয়সা দিলেই যা ইচ্ছে তা ছাপা যায়।

কিন্তু কিছু লোকের Western historian-দের প্রতি এত বিরাগ কেন? প্রাচীন ভারত এবং Indology-র খ্যাতনামা জার্নালগুলি প্রায় সবই বিদেশে থেকে প্রকাশিত হয়, গবেষকরা বেশির ভাগই বিদেশি অথবা প্রবাসী ভারতীয়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়ে গবেষণার, বিশেষ করে Indological studies এর funding বেশি, এবং কাজের মানও উঁচু। এঁদের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণার ক্ষেত্রে ভীষণ জরুরি।

আমার ধারণা এঁদের প্রতি আপাত-অপছন্দের কারণগুলি এইরকমঃ

প্রথমত, এঁরা বিদেশি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাই এঁদের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি না বোঝার জন্য মনে সন্দেহ জাগে। আর দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ হচ্ছে, এঁদের কাজের সাথে পরিচিতি না থাকা। যাদের নিন্দার ধুয়ো তুলতে দেখি তাদের বেশির ভাগই এঁদের গবেষণার এক পাতাও পড়েননি।

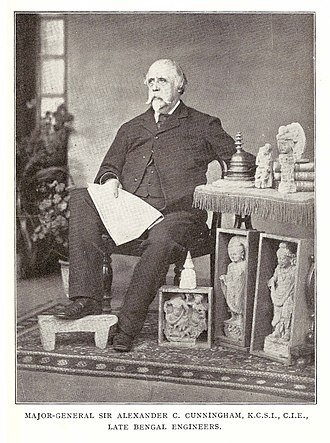

কয়েকজন বিদেশি পণ্ডিত ও তাঁদের ভারতের ইতিহাসচর্চার উদাহরণ দিলাম। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে ছিলেন, James Prinsep, যাঁর অবদান ছাড়া অশোকের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হতো না; Alexander Cunningham, যিনি সারা ভারত ঘুরে ঘুরে জংগলাকীর্ণ, ভগ্নদশা হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যগুলি সকলের চোখের সামনে আনেন ও যাঁকে Father of Indian Archelogy বলা হয়; William Jones, যাঁর প্রাচীন গ্রীক-লাতিন ও সংস্কৃতের সাযুজ্যের গবেষণা প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপিয়ানদের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করে; এবং Frederich Max Müller, যিনি ঋগ্বেদের ইংরেজি অনুবাদ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ও যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় ঋষির সাথে তুলনা করেছেন। [১১]

অনেকে এঁদের Colonial historian, racist বলে নিন্দা করে থাকেন, সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে যে বিদেশিরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম দিলাম। Jan Gonda, Michael Witzel (বৈদিক সাহিত্য), Alexis Sanderson (তন্ত্র), Stella Kramrisch, Doris Meth Srinivasan, Hans Baker (প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা), Michael Meister, George Michell, Adam Hardy (ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য), ইত্যাদি। আমরা যারা ভারতীয়, আমরা আমাদের মাতৃভূমির বিষয়ে গবেষণা করব, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এঁরা বিদেশি হলেও ভারতে বহুবছর কাটিয়েছেন, অনেকেই সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং সারা জীবন প্রাচীন ভারতের গবেষণাতেই কাটিয়েছেন, বিশ্বের দরবারে প্রাচীন ভারতের গৌরব তুলে ধরতে সাহায্য করেছেন।

সত্যি বলতে কি, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবগাথা অথবা বেদ-উপনিষদ-গীতা- রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা ও বাণী, চিরন্তন ও সর্বজনীন, যা প্রাচীনত্বের ওপর নির্ভর করে না। এই কালজয়ী রচনাগুলির তারিখ পিছিয়ে বা এগিয়ে দিলে এদের মহত্ত্বের কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই সোজাসাপটা সত্যি কথাটা বোঝে কে!

পাদটীকা

1. Raghavan, Srinivasa K, (1969).The Date of the Mahabharata War and Kali Yugandhi. Madras, India: Srinivasa Gandhi Nilaym.

2. Oak, N.N., (2011). When did the Mahabharata War Happen? The mystery of Arundhati. Moline, IL: Danphe Inc.

3.Oak N N , এর মতে মহাভারতের তারিখ 5661 BCE https://www.youtube.com/watch?v=H938WMKikrI ও রামায়ণের তারিখ 14000 BCE https://www.youtube.com/watch?v=f3AtMO-SIUI

4. Singh U. A. (2009). A History of Early and Medieval India: From Stone Age to the 12th Century. Noida, India: Pearson.

5. Lal B.B. (1954-55). Excavation at Hastinapura and other explorations in the upper Ganga and Satlej Basins 1950-52. Ancient India: Bulletin of the Archeological Survey of India, Nos. 10 and 11. New Delhi: The Director General, Archeological Survey of India.

6. Rao S.R. (1991). Further Excavations of the Submerged City of Dwarka. Recent Advances in Marine Archeology, pp. 51-59.

7. Singh, ibid.

8. Gaur, A. S., Sundaresh, P, et al. (2000). Recent Underwater Explorations at Dwarka and Surrounding of Okha Mandal. Man and Environment, XXV (I), pp. 67-74.

9. https://timesofindia.indiatimes.com/times-fact-check/news/fact-check-these-photos-arent-proof-of-sri-krishnas-dwarka-in-gujarat/articleshow/71385329.cms (accessed Jan 9, 2015).

10. Copi, I. M. (2016). Introduction to Logic. England: Routledge.

11. Nikhilananda, Swami. (1953). Vivekananda: A biography. NY: Ramakrishna-Vivekananda Center 1.

ছবিঃ লেখকের সৌজন্যে।