প্রসঙ্গঃ অনুবাদ

প্রসঙ্গঃ একটি শহরের অর্থনৈতিক উত্থ্বান

নাটকঃ সাজানো বাগান

নাট্যকারঃ মনোজ মিত্র

অনুবাদকঃ রঞ্জন ও সঙ্গীতা ঘোষাল

এই নিবন্ধটির নামকরণ থেকে বোঝা যায় এখানে যে বিষয় চর্চা হবে তার সিংহভাগ মনোজ মিত্রকে নিয়ে নয়, তাঁর লেখা নাটক ‘সাজানো বাগানে’র ইংরেজি তর্জমা “Banccharam’s Orchard” or “The Blooming Orchard” নিয়ে; অনুবাদ করেছেন রঞ্জন ও সঙ্গীতা ঘোষাল। অনুবাদটি নিয়ে আলোচনা কোন্ উদ্দেশ্যে, তা বলা প্রয়োজন।

অনুবাদ করার কারণ যদি বলি সাহিত্যপ্রেমী, আপাদমস্তক কলকাতার রংয়ে ছোপানো মন নিয়ে যদি কর্মসূত্রে এক দম্পতিকে ব্যাঙ্গালোরে প্রবাসজীবন কাটাতে হয়, অফিস শেষ হওয়ামাত্রই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতি সন্ধ্যায় নাটকের রিহার্সালের দিকে ধাবমান হতে হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথাগত যুক্তিতে তাদের সর্বভারতীয় দর্শক তৈরির জন্য সমসাময়িক প্রতিভাদীপ্ত বাঙালি নাট্যকারদের উজ্জ্বল কীর্তি ভারতীয় ইংরেজিতে অনুবাদ করতেই হয়।

এই বিশাল দায়িত্ব কেন যে আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম তা প্রকৃতপক্ষে জানা নেই। তবে এটুকু টের পাওয়া গেছে যে আশির দশকে অনুবাদের ঐ নেশা আমাদের নাটকের দল ফোরাম থ্রি-র অন্যান্য সভ্যদেরও পেয়ে বসে এবং বাদল সরকার, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব তাদের অনুবাদের হাত থেকে ছাড়া পাননি। কলকাতার প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা সিগাল বুকস এই অনুবাদের বেশির ভাগই প্রকাশ করে ফোরাম থ্রি-কে বাধিত করেছেন- এ প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা।

কৃষ্ণা, কাবেরী, গঙ্গা, গোদাবরীর বুকে বয়ে গেছে অনেক জল, ব্যাঙ্গালোরকে আর ঘুমন্ত হিল-স্টেশনের মতো মনে হয়না, সে তার গা-হাত-পা ঝাঁকিয়ে এখন এক উত্তাল মেগাপলিস। কানাড়া নাট্যমঞ্চের ধারা বয়ে চলেছে অব্যাহত। ইনফরমেশন টেকনোলজির মহোৎসবে বেঙ্গালুরু (পুরোনো নাম বদলে এটা বর্তমান নাম) হয়ে গেছে ভারতের সিলিকন ভ্যালি।

আর ইংরেজি রঙ্গমঞ্চ? আশির দশকে যেখানে প্রতি চার-পাঁচ মাসে একটি নাটক উপস্থাপনাই ছিলো স্বাভাবিক, সেখানে এসেছে জোয়ার, প্রতিদিনই বিভিন্ন অডিটোরিয়ামে কিছু না কিছু মঞ্চায়ন হয়; শহর যেহেতু আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণে বর্ধিত তাই সাবলীল ভাবেই তার নিজস্ব ক্ষেত্র তৈরী করে নিয়েছে হিন্দি নাটক। সেখানে বহু দল হাজির। জীবিকার সন্ধানে সারা দেশ থেকে তরুণ প্রজন্ম এসে পৌঁছে গেছে এই কর্মোন্মাদ নগরীতে, আরেকটু যারা বয়সে ছোটো তারা এসেছে এখানে পড়াশুনা করতে – এর ডাইরেক্ট ফলাউট হিসেবে প্রত্যক্ষ করছি ফোরাম থ্রি-র সভ্যরাও, বিশেষ করে তরুণেরা, মনোজ মিত্রের “সাজানো বাগান”, “রাজদর্শন” যা আগে আমাদের করা ছিলো ইন্ডিয়ান ইংলিশে সেই সব নাটকের হিন্দি তর্জমা করে ফেলছে অনায়াসে; এবং আমরা বার বার সেই নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছি, যথাক্রমে “এক সুনেহ্রা বগিচা” ও “চলো রাজা সে মিলে” এই নামে; “সাজানো বাগানের” কানাড়া অনুবাদও করা হয়ে গেছে, নাম “বঙ্গারাদা তোটা”।

হিন্দি নাটক সম্পর্কে যখন বলতে পারছি ‘মঞ্চস্থ করে চলেছি’ তার মানে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে বেঙ্গালুরু নামে বর্ধিষ্ণু নগরীটিতে এখন নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে হিন্দি নাটকের দর্শকমণ্ডলী – সারা শহরময়।

এক্সপেরিমেন্টেশন সবসময়ই ছিলো এই শহরের বাড়তে থাকার এক বিশেষ অঙ্গ। শুধুমাত্র টেকনোলজির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যচর্চা, এসব কিছুর ওপর খুব স্বাস্থ্যকর ভাবে যেখানে পরীক্ষামূলক কাজ হয়, সেই জায়গাটির নাম বেঙ্গালুরু। খোলা মনে নতুনের চর্চা শুধু নয়, নতুনের সঙ্গে পুরোনোকে মিশিয়ে তার যে মধু, সেটাকে জীবনের এক অংশ তৈরা করে করে ফেলার উৎসব এখানে লেগে থাকে।

বলা বাহুল্য কোনো রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত শক্ত না হলে সংস্কৃতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চর্চিত হতে পারেনা। পুরাকালে রাজা-রাজড়ারা ছিলেন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক; এখন সে কাজ করতে দেখা যায় কিছু কর্পোরেট হাউসকে। আধুনিক প্রযুক্তি যখন সমৃদ্ধ হতে থাকলো, মানুষের অর্থনৈতিক সাফল্য তার হাত ধরে এগোতে লাগলো। দেখতে দেখতে সেই ঘুমন্ত নগরী বা ব্রিটিশদের তৈরী Pensioners’ Paradise, হলো বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধমান শহর।

আমি এত কিছু জানি যেহেতু এই শহরে বহু বছর ধরে আছি। বেঙ্গালুরুর কোন দিকে কতটা প্রসার হলো সেটা আমার চোখে দেখা, সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করা। এর পুরোনো রূপ ছেড়ে নতুনের যে জন্ম, সেই সন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত ছিলাম।

ফোরাম থ্রি নামে বাংলা নাটকের দল গঠিত হয় এই শহরে, ১৯৭৪ সালে। যার সঙ্গে বিবাহোপলক্ষে আমার এই শহরে (১৯৮০ সালে) পদার্পণ, সেই মানুষটির নাম রঞ্জন ঘোষাল, জীবনের প্রথম চাকরিসূত্রে যার সুদূর কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর আসা ১৯৭৮ সালে; ফোরাম থ্রি-তে বহু বাঙালী নাট্যপ্রেমী খুঁজে পাওয়া। তখন থেকে চাকরির সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে রঞ্জনের নাট্য নির্দেশনা।

১৯৮০ সালে যে রঞ্জন ও আমার একত্রে ব্যাঙ্গালোর জীবনের যাপন শুরু হবে সেটা আমরা আগে থেকে জানতাম। তার প্রস্তুতির একটু বাকি ছিলো। যখন ৭৮-এ ওকে কলকাতা ছাড়তে হচ্ছে আমার তখন দু’বছরের MA পড়া বাকি। কম্প্যারেটিভ লিট্রেচার শুধু ইংরেজি পড়ার থেকে বেশী মনোগ্রাহী হবে, এই বলে ও আমাকে রাজি করালো যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে; স্পেশাল পেপার হিসেবে ‘থিয়েটার’ নিই, এটাও ওরই পরামর্শ। সেইমতো কাজ করে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ৩৬৫-দিন ভিজে থাকা এই শহরে ঢুকলাম। আরম্ভ হলো সেই জীবনচর্যা, যা অন্য কোনে ভারতীয় শহর দিতে পারত না। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় যেহেতু ক্লান্তি আসেনা তাই দিন কখন শুরু আর কখন শেষ তা দেখলাম টের পাওয়া যায়না।

বেশ কিছু পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ের অফিস, গাছপালার আড়ালে আড়ালে বসানো আর তবেবুইয়া, জ্যাকারান্দা, কৃষ্ণচূড়ার রঙে দিগন্ত রঙীন। ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস দক্ষিণ ভারতীয়দের অনেকদিনের। বিশেষ করে তামিলদের; ঠাকুমা-দিদিমা অচেনা মানুষ বেল দিলে দরজা খুলেই ঝরঝরে ইংরেজিতে তার পরিচয়, প্রয়োজন, ভালো মতো জেনে নিতে পারেন। সাহিত্য আলোচনা ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে বিতর্ক, সব কিছুতেই ইংরেজির খুব প্রচলন।

ইংরেজি নাটকের দল তিন-চারটি তারা সকলেই বিদেশি নাটক করার পক্ষপাতী, বিশেষত ড্রইং রুম কমেডি। আর ফোরাম থ্রি-র অবস্থা? মুষ্টিমেয় বাঙালী দর্শকের জন্য ভালো নাটক (বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাজরক্ত’, মনোজ মিত্রের ‘সাজানো বাগান’ ইত্যাদি) বাছাই করে প্রচুর খেটেখুটে, ছ’সাতমাস রিহার্সাল করে এক সন্ধ্যায় সব বাঙালীর সেটা দেখা হয়ে গেলেই পরের দিন অন্য নাটক ধরে ফেলা। পড়তায় পোষায় না। অতএব বুঝে গেলাম আমাদের কি করণীয়।

শুরু হলো অনুবাদ। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের (চেতনা) “মারীচ-সংবাদ” তর্জমা করলো রঞ্জনের সহকর্মী, আমাদের বিশেষ বন্ধু ও পরে আমাদের বিজ্ঞাপন ব্যবসায় পার্টনার উৎকল মোহান্তি। “সাজানো বাগান” অনুবাদ করলাম রঞ্জন আর আমি।

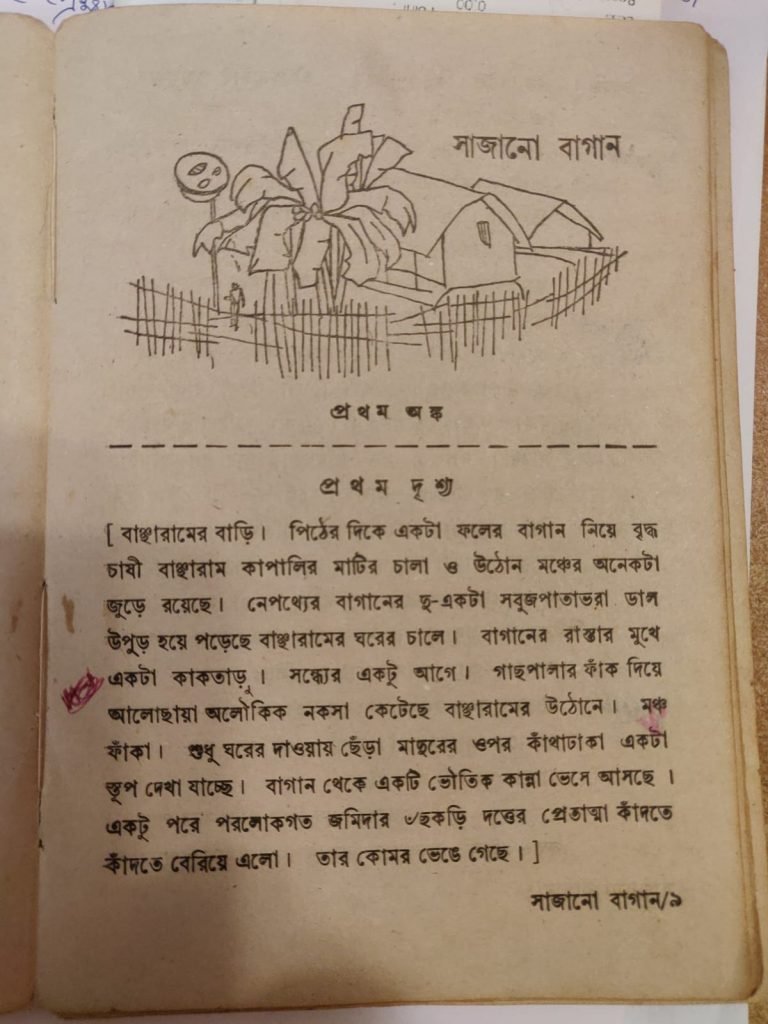

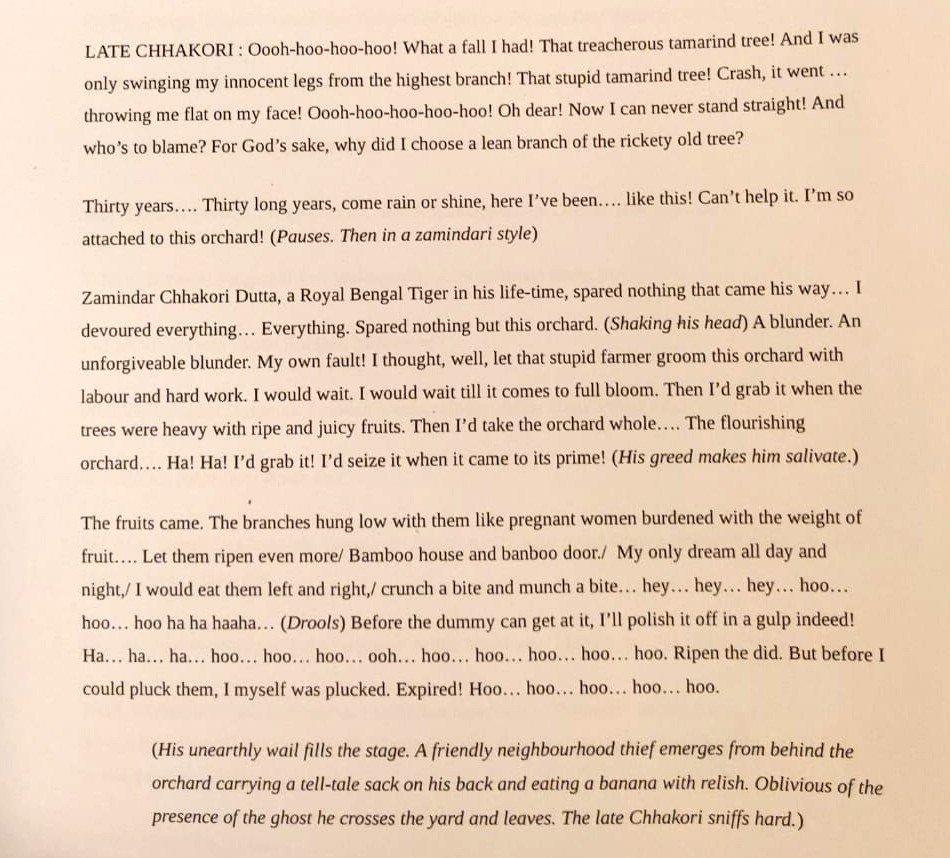

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

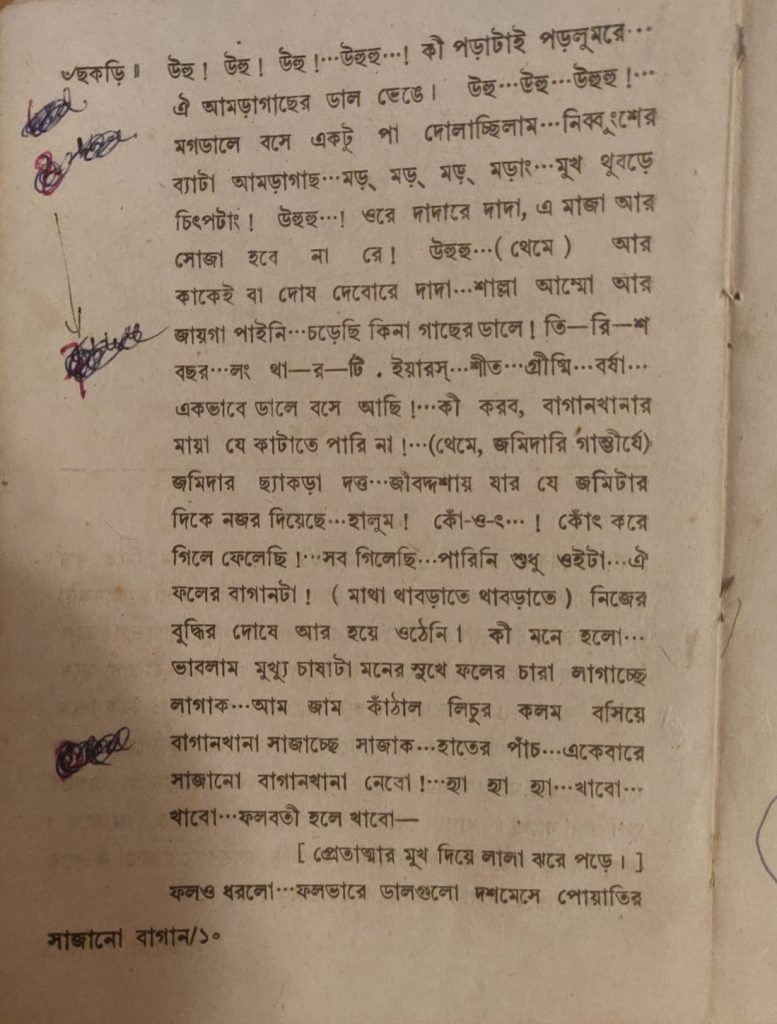

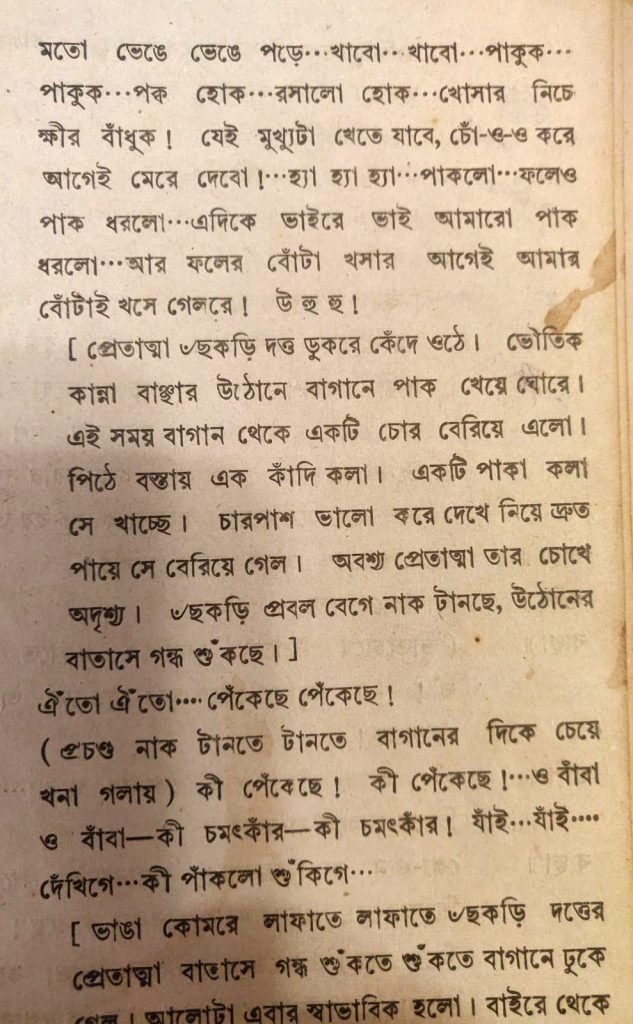

… কি পাঁকলো শুঁকিগে… (ভাঙা কোমরে লাফাতে লাফাতে ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বাগানে ঢুকে গেল।)

নাট্যকার এখানে প্রেক্ষাপট তৈরি করছেন দর্শকের জন্য- প্রয়াত জমিদার ছকড়ি দত্তের ভূতের মুখ দিয়ে, বাঞ্ছার বাগানের ওপর তার আজীবন কত লোভ ছিলো, সেই গল্প আমাদের শুনিয়ে দিয়ে; তার চরিত্রও এই অল্প কয়েকটি পংক্তিতেই বেশ ভালো ধরা পড়ে – সে যে বেজায় লোভে বাঞ্ছার বাগান ছেড়ে মরার পরও কোথাও যেতে পারেনা, ভূত হয়ে ঐখানেই ঘুরে বেড়ায় এক অমোঘ আকর্ষণে, তারই মুখ থেকে সেসব কথা আমরা শুনি, এও শুনি যে সে বেঁচে থাকতে বহু লোকের জমি কেড়ে নিয়েছে, পারেনি শুধু বাঞ্ছার এই ফলন্ত বাগানটা আত্মসাৎ করতে, তাতে যেন সেটার প্রতি লোভ তার আরো বেড়ে গেছে।

এই আগ্রাসনের গল্প নতুন নয় আমরা জানি; তবু তার উপস্থাপনা এমন রসে ভরা যে দর্শক চিত্রার্পিত। প্রভূত হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে হলেও আমরা ছত্রে ছত্রে ঐ আগ্রাসী মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই। এর সঙ্গে গেঁথে দেওয়া আছে সমাজের নিখুঁত বাস্তব- চোরের চুরি কী মাপের, সে আসে বাগানে এক আধটা কলার কাঁদি, নারকেল, ইত্যাদি পেটের দায়ে চুরি করতে আর সেখানেই, যার অঢেল জমি সেই জমিদারও আসে গোটা বাগানটা হাতিয়ে নিতে।

অনন্য সংলাপ ও নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করাতে মনোজ মিত্র সিদ্ধহস্ত, দেখা যাক ইংরেজিতে কীভাবে ক্ষুরধার এই হিউমার বজায় রেখে কথাগুলি ঠিক ঠিক দর্শকের কাছে পৌছে দেওয়া গেছে।

ওপরে মূল নাটকের শুরুর দুটি পৃষ্ঠা

নীচে আমাদের করা অনুবাদ

পাঠকবর, ইংরেজি তর্জমার বিন্যাস লক্ষ করলে দেখবেন যে এখানে Total entertainment quotient সমানভাবে বজায় রাখা হয়েছে; যদিও তার জন্য একটু আধটু শব্দ কোথাও জুড়তে, কোথাও বাদ দিতে হয়েছে, এর literal translation-এর বদলে।

বাংলায় আছে, “শালা আম্মো আর জায়গা পাইনি… চড়েছি কিনা গাছের ডালে!” তার ইংরেজি, “And who’s to blame? for God’s sake, why did I choose a lean branch of the rickety old tree?”

এখানে মনে রাখা দরকার এক এক ভাষায় শব্দের ছবি এঁকে ফেলার ক্ষমতা এক এক রকম; তাই “শালা আম্মো” হলো “For God’s sake”, তারই একটু পরে, “আর জায়গা পাইনি… চড়েছি কিনা গাছের ভালে!” সেখানে ইংরেজিতে এল, “.. why did I choose a lean branch of the rickety old tree?”

আবার আসি সেই শব্দ দিয়ে ছবি এঁকে ফেলার কথায়, যদি literal translation করতাম আমরা তাহলে হতো “And who’s to blame? Why did I choose a branch to sit on?” এই বাক্যবন্ধের বদলে “For God’s sake, why did I choose a lean branch of the rickety old tree?” দেওয়াতে “শালা আম্মোর” entertainment quotient এ হুবহু ইংরেজির যে খামতিটুকু ছিলো, তা পূর্ণ করে দেওয়া গেলো। অর্থাৎ রসের ঘরে কোনো চুরি হতে দেওয়া যাবেনা।

অব্যবহিত পরেই

“ফলও ধরলো… ফলভারে ডালগুলো দশমেসে পোয়াতির মতো ভেঙে ভেঙে পড়ে … খাবো খাবো… পাকুক ….. পক্ক হোক … রসালো হোক … খোসার নিচে ক্ষীর বাঁধুক।…”

ইংরেজিতে transcreation করা হলো এখানে, –

“Fruits came. The branches hung low with them like pregnant women… Let them ripen even more / Bamboo house and Bamboo door / My only dream all day and night / I would eat them left and right / crunch a bite and munch a bite …”

নিপুণ হাতে ব্ল্যাক হিউমরের বীজ বপন করা হলো এখানে; নাটকের পরবর্তী পর্যায়ে ছকড়ির এই লিপ্সা যে কোথায় কিভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে, তা দর্শকের আগে থেকে অনুমান করার কোনো উপায় নেই। ছোট, ছোট, নরম অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে মনোজ মিত্র নাটক জুড়ে যাদুবাস্তবতার একটি কার্পেট বুনতে থাকেন যেখানে আমরা সকলেই বাস্তবে পৌঁছে যেতে চাই।

নাটকের শেষে শুনি বাঁচার আনন্দে পুতিকে গান গেয়ে ভোলায় বাঞ্ছারাম –

“… আয়রে পাখি ল্যাজঝোলা,

আমার দাদুর সাথে কর খেলা…”

ইংরেজিতে,

“Come, o come my long-tailed birdie,

Come and play with my little laddie”

লোলচর্ম বৃদ্ধের মুখখানি উদ্ভাসিত, সদ্যোজাত পুতির কান্নার আওয়াজে। ওদিকে ছকড়ির ছেলে নকড়ি ততক্ষণে মৃত্যুর পথে, বাঞ্ছারই খাটিয়ায়।

ওপরে প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদ এবং সূচীপত্র

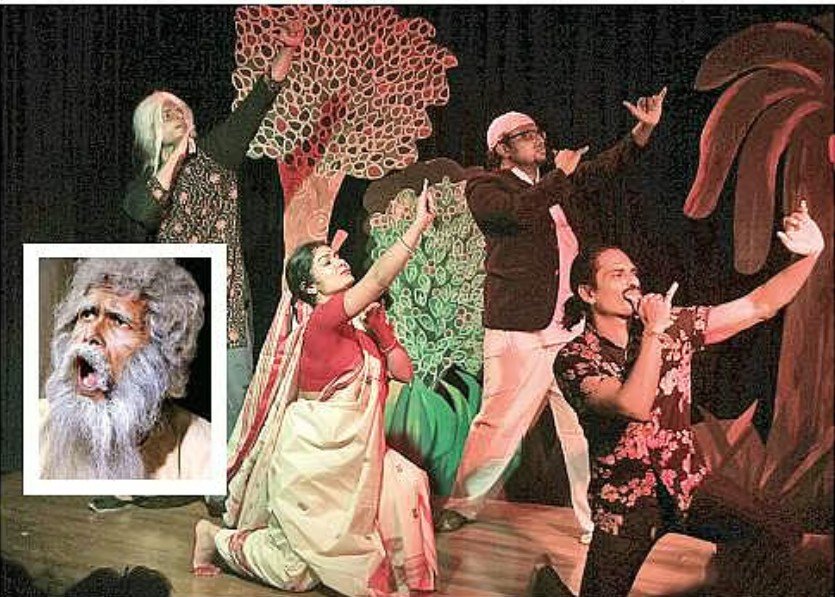

নীচে ব্যাঙ্গালোরে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের দৃশ্য (ইনসেট – বাঞ্ছারামের ভূমিকায় রঞ্জন ঘোষাল