আগুনপাখি: পর্ব ১ Reneé – A Fire Reborn

বিয়ের সম্বন্ধটা করেছিলেন রবিঠাকুর নিজে। কলকাতার ব্রাহ্ম মিশনারি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের বড়ো মেয়ে অম্বালিকার সঙ্গে কালকা নিবাসী উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির বিয়ের সম্বন্ধ। বামনচন্দ্র গাঙ্গুলির ছেলে উপেন্দ্রনাথ। পরিবারটি ব্রাহ্ম। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অনেকদিনের জানাশোনা, বিয়ের সম্পর্ক আছে। পরবর্তীকালে এই উপেন্দ্রনাথের মেজভাই নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের ছোটো মেয়ে মীরার বিয়ে দেবেন। আপাতত বিলেত থেকে পড়াশোনা করে আসা ঝকঝকে যুবক উপেন্দ্রনাথের একটি যোগ্য জীবনসঙ্গিনী দরকার। ত্রৈলোক্যনাথের বড়ো মেয়েটির সঙ্গে বেশ মানায়। গরীবের ঘরের মেয়ে শিক্ষিতা, সুন্দরী অম্বালিকা। সবসময় হাসিমুখ। ত্রৈলোক্যনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য অসংখ্য গান লেখেন, সুর দেন। ভক্তিমূলক ব্রহ্মসংগীত রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখেছেন, এখনও লেখেন। সেই ব্রহ্মসংগীতের ধারাটিই বয়ে চলে ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টি করা গানে। গানগুলি ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় গাওয়া হয়। প্রভাতফেরিতে নগর সংকীর্তনের ধাঁচে ত্রৈলোক্যনাথের গান গেয়ে বেড়ায় ব্রাহ্ম তরুণ আর যুবকদল।

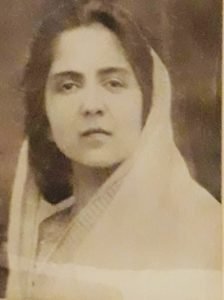

এ হেন সরস্বতীর সাধক ত্রৈলোক্যনাথের ভাগে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কিন্তু তেমনভাবে জোটেনি। টানাটানির সংসার। ছেলেমেয়েরা বিলাসিতার মুখ দেখেনি। খাবারদাবারের কষ্ট, হয়তো একটিমাত্র ভালো শাড়িই সম্বল, কিন্তু তাতে অম্বালিকার কোনও দুঃখ নেই। সেই ছোটোবেলা থেকেই সদা হাসিমুখ মেয়েটি জাগতিক চাহিদা থেকে দূরে। অনেকটা সন্ন্যাসিনীর মতো। নির্মল, ফুলের মতো পবিত্র মেয়েটিকে বড়োই স্নেহ করেন রবীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব মানাবে।

উপেন্দ্রনাথ শিরোধার্য করলেন তাঁর আদেশ। তবে মেয়েটি কি মানিয়ে নিতে পারবে? বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরে তাঁদের যে একেবারে অন্যরকম পরিবেশ, অন্য ভাষা, অন্য সংস্কৃতি!

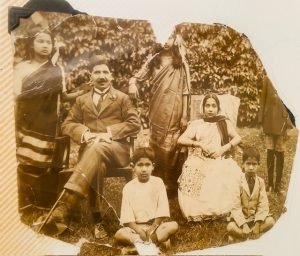

উপেন্দ্রনাথ বরাবরই থেকেছেন বাংলার বাইরে। বিলেতে পড়াশোনা করেছেন তাঁরা চার ভাই। বারো বছর বিলেতে থেকে উপেন্দ্রনাথ ফিরেছেন দেশে, উত্তর পশ্চিম ভারতের ইউনাইটেড প্রভিন্সে তাঁর কর্মক্ষেত্র। সেটা আঠেরোশো শতকের শেষের দিক, ব্রিটিশ শাসিত ভারত। জি এফ কেলনার কোম্পানি তাঁকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে ডেকে নিল। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কালকা স্টেশনের ক্যাটারিং সার্ভিস তাঁরই হাতে গড়া। তিনিই সর্বেসর্বা।

কালকা, লাহোর, নৈনিতাল, দিল্লি অঞ্চলে ছিল গাঙ্গুলি পরিবারের যাতায়াত, বসবাস। সবাই প্রতিষ্ঠিত, বিত্তবান। মেজ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক। সেজো ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছেন। হায়দ্রাবাদের এস্টেটে তিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। ছোটো ধীরেন্দ্রনাথ পরে বিখ্যাত হবেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের জগতে, ডিজি নামে।

কলকাতার অম্বালিকার পারিবারিক প্রেক্ষাপট অনেকটাই আলাদা। ব্রাহ্ম মিশনারিদের মধ্যে অন্যতম তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ মূলত গীতিকার ও সুরকার। কেশব সেনের সহযোগী। অসংখ্য ভক্তিমূলক গান, স্তোত্র রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন। ব্রহ্মসংগীতের ধারাটি বয়ে নিয়ে চলেছেন নিরন্তর অধ্যবসায়ে।

সেই অম্বালিকা যখন বিয়ে হয়ে বিত্তবান গাঙ্গুলি পরিবারের বধূ হলেন, দৈনন্দিন যাপন হয়তো বদলে গেল, কিন্তু আত্মদীপের শিখাটি রইল একইরকম উজ্জ্বল। অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত অম্বালিকা তাঁর জীবনদর্শন দিয়ে প্রভাবিত করলেন গাঙ্গুলি পরিবারের পরের প্রজন্মকে।

বিয়ের পর কালকা শহরে সংসার পেতেছেন উপেন্দ্রনাথ-অম্বালিকা। আদ্যন্ত সাহেবি কেতার সংসার। জীবনযাপন, খাবারদাবার, পোশাকআশাক সবেতেই বিলিতি প্রভাব।

একে একে এসেছে দুই মেয়ে, তিন ছেলে। প্রথমটি কন্যা, উনিশশো নয় সালের ষোলোই জুলাই কোল আলো করে এল। নাম দেবেন কে? কেন, গুরুদেব? রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য উপেন্দ্রনাথ-অম্বালিকা দুজনেই। শান্তিনিকেতনে প্রায়ই যাতায়াত। নবজাতিকার নাম দিলেন সূর্যের আলোর নামে। অরুণিমা। সূর্যের দীপ্তি, উজ্জ্বলতা নিয়েই যেন মেয়েটি জন্মেছে। গুরুদেব ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এ নাম সার্থক হয়েছিল।

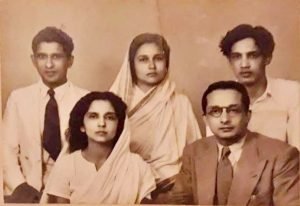

এর পর নৈনিতালের গাঙ্গুলি বাড়িতে আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট! চাঁদের উদয় হল বড়ো ছেলে উদিতেন্দুর নামে, কন্যা পূর্ণিমা নিয়ে এল পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না, সেই চাঁদের আলো যাতে অক্ষয়, অমর হয় তার জিম্মাদারি রইলো অমরেন্দুর নামে। সবার শেষে প্রভাতেন্দু, সকালবেলার চাঁদ। বড়ো দিদি অরুণিমার আলোয় সবাই আলোকিত। সবই রবীন্দ্রনাথের নামকরণ।

তবে পাঁচ ভাইবোনের ভালো নামগুলি শান্তিনিকেতন থেকে উঠিয়ে আনা হলেও গাঙ্গুলিদের সাহেবিয়ানা যাবে কোথায়? ডাকনামগুলি দেওয়া হল একেবারেই বিদেশি!

অরুণিমা ছিলেন ‘রেনে’ (Reneé), ফরাসি ভাষায় যার মানে পুনর্জন্ম নেওয়া মেয়ে। বাঙালি রিনিও নয়, রুনুও নয়। পূর্ণিমাকে ডাকা হত ‘নোরা’ নামে। উদিতেন্দু ছিলেন ‘সানি,’ অমরেন্দু ‘বুড্ডু’ আর প্রভাতেন্দু ‘ব্যাবলু।’ হ্যাঁ, ব্যাবলু। বাঙালি ঘরের বাবলু নয় কিন্তু।

এতক্ষণ একটানা বলার পর থামলেন অমিত গাঙ্গুলি। নিউ জার্সির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। স্বনামধন্য প্রযুক্তিবিদ, অনেক দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষিত, অভিজাত প্রবাসী বাঙালি সমাজের বিশিষ্টজন। সঙ্গে স্ত্রী নীনা। কর্মক্ষেত্রে সফল, সুন্দরী এক নারী, যাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে সবাই মুগ্ধ। অমিতদা স্বল্পভাষী। মুখ খোলেন না। যেটুকু যা বলেন, তা সরস, চিত্তাকর্ষক। যে কোনও জমায়েতে নীনাদিই তাঁর অননুকরণীয় গল্পের ঝুলি নিয়ে সবটুকু মনোযোগ দখল করে নেন। সেই অমিতদার এমন একটানা কথকতায় আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত!

“আটচল্লিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এই প্রথম অমিতকে দেখছি এত কথা বলতে!” নীনাদির অকপট স্বীকারোক্তি!

নিউ জার্সি রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে একেবারে উত্তরে দু’ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে এসেছেন অমিতদা ও নীনাদি। উদ্দেশ্য গাঙ্গুলি পরিবারের সযত্নে রক্ষিত পারিবারিক ইতিহাস ভাগ করে নেওয়া। অমূল্য তথ্য, স্নেহ-মায়া-মমতা-বিরোধের সুতোয় বোনা পারিবারিক সম্পর্কের জাল। সে জালে জড়িয়ে আছে ভারতের একাধিক নক্ষত্রসম ব্যক্তিত্ব। অমিত গাঙ্গুলির ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে যদি কেলনার কোম্পানি ডেকে নিয়ে যায় ব্রিটিশ ভারতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ক্যাটারিং পরিকাঠামো চালু করার জন্যে, তাহলে ছোটো ঠাকুরদাদা ডিজি অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ভগীরথ। মেজো ঠাকুরদাদা খয়রা অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি রবীন্দ্রনাথের জামাই হিসেবে নিন্দা ও প্রশংসা দুইই কুড়িয়েছেন।

“আমার ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রনাথ ছাড়া গাঙ্গুলিদের অন্য তিন ভাইয়েরই বিয়ে হয়েছিল ঠাকুর পরিবারে,” জানালেন অমিতদা।

সে তো বটেই, রবীন্দ্রকন্যা ‘মীরাঠাকুমা’র হাতের সুস্বাদু চিঁড়েভাজার গল্প শুনেছি আগেই। পড়েওছি অবসর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সুজন দাশগুপ্তের কলমে। তথ্যসৌজন্যে অবশ্যই গাঙ্গুলি-দম্পতি।

তবে আজকের আলোচনায় শুধুই ‘পিসিমা।’ অর্থাৎ উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির বড়ো মেয়ে রেনে। অরুণা গাঙ্গুলি। তাঁর কথা শোনাতে ও শুনতে এক দিন কেন, এক জীবনও বোধহয় যথেষ্ট নয়।

সেই রেনের কথাতেই ফেরত আসি। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়ো রেনে। গাঙ্গুলি পরিবারের প্রথা অনুযায়ী পাঁচ ভাইবোনের জন্যে পাঁচজন আলাদা গভর্নেস। বাচ্চারা গভর্নেসের কাছেই মানুষ হয়।

“সে কী? অম্বালিকা মেনে নিলেন? অমন মা থাকতে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে গভর্নেসের কাছে?” আমি বিস্মিত।

“ঠাকুমার অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রবল। সংসারে থেকেও কোনও কিছুতেই মোহ নেই, আসক্তি নেই। আছে শুধু বুকভরা স্নেহ, মায়া আর ভালোবাসা। সবার জন্যে। এমন মানুষেরা জীবনের সারসত্যটুকু অনুভব করতে পারেন, ক্ষুদ্র মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে দৈনন্দিন বাস্তবের সঙ্গে পা মেলাতে পারেন। অম্বালিকা হোটেল হিন্দুস্থানের আতিথেয়তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিজে দেখাশোনা করতেন।”

“উপেন্দ্রনাথের হোটেল হিন্দুস্থান তখন রমরমিয়ে চলছে।” নীনাদি পাশ থেকে যোগ করলেন।

“গভর্নেস বাছাই করেছিলেন ঠাকুমা নিজে,” অমিতদা আবার মুখ খোলেন। “চালু রীতি অনুযায়ী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গভর্নেস। ফার্নান্দেজ অথবা গঞ্জালেস পদবী ছিল, ঠিক মনে পড়ছে না। স্নেহময়ী, মমতাময়ী ছিলেন তিনি। আর ছিল নীতিবোধ, মূল্যবোধ। খুবই উঁচু তারে বাঁধা। পিসিমার কাছেই শোনা এসব।”

অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা যাতে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে, সেদিকে কড়া নজর ছিল অম্বালিকার।

বাড়িতে কথাবার্তা হয় ইংরেজিতে। গভর্নেস ইংরেজিভাষী, ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলে, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গেও ইংরেজিই চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম অম্বালিকা। বাংলায় কথা বলেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাঁরই জন্যে পাঁচ ভাইবোনই বাংলা বলতে শেখে। রেনে অর্থাৎ অরুণিমা বা অরুণা গড়গড়িয়ে বাংলা বলে। শুদ্ধ বাংলা। বাকিরা একটু আধটু মিশিয়ে ফেলে ফার্সি বা উর্দু শব্দ। শুনলেই শুধরে দেন অম্বালিকা।

বাড়িতে আদ্যন্ত সাহেবি কেতা। ঘড়ি ধরে টেবিলে খাবার আসে। খানসামা পরিবেশন করে। সকালে রুটি-মাখন, পরিজ, কর্নফ্লেক্স। ডিমের পোচ, কখনও বা ওমলেট। রেনে ডিমসেদ্ধ পছন্দ করে। খানসামাকে বলে, “আমার ডিমটা যেন আধসেদ্ধ থাকে।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, তাই দিচ্ছি। ভালো করে খাও দেখি। অতটুকু খেলে কখনও চলে? এই তো রোগা চেহারা, ফুঁ দিলেও উড়ে যাবে…”

বড়ো মায়া রোগা চেহারার দুবলা দেখতে রেনের জন্যে। কোনও চাহিদা নেই, শান্ত, অন্তর্মুখী। নিজের জগতেই থাকে। খায়ও এতটুকু, যেন পাখির আহার।

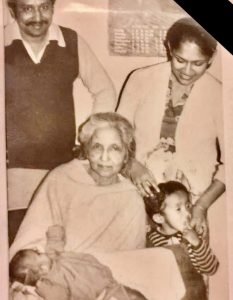

স্বল্পাহারের অভ্যাস সারাজীবন ছিল। খাদ্যরসিক ভাইপো অমিতকে বলতেন, “এত ভাত খাবে না। এতটা কেউ খায় না কি?”

তবে মাছ কিন্তু পাঁচ ভাইবোনেরই প্রিয়। বিলিতি ধরণের ফিশফ্রাই বা বাঙালি দই-মাছ, সর্ষে-মাছ, চিংড়ির মালাইকারি। সবজির মধ্যে টিন্ডা, পেঁপে, লাউ ছিল পছন্দের। সবই কম মশলায় রান্না।

রাতের মেনু আবার পাক্কা বিলিতি। উপেন্দ্রনাথের পছন্দে রান্না হত স্যুপ। থাকত ম্যাশড পটেটো, কাটলেট। ডেসার্টে জেলো পুডিং বা কাস্টার্ড পুডিং।

বিলিতি নিয়ম মেনে সন্ধে সাড়ে ছ’টা থেকে সাতটার মধ্যে ছেলেমেয়েদের ডিনার শেষ। তারপর আর বড়োদের সঙ্গে থাকার অনুমতি নেই। নিজের ঘরে গিয়ে পছন্দের বই নিয়ে পড়াশোনা, তারপর ঘুম। নিয়মে আর শৃঙ্খলায় বাঁধা গাঙ্গুলিদের পরিবার।

স্কুলে ভর্তি হল ছোট্টো রেনে। লাহোরের স্যাক্রেড হার্ট অফ জেসাস কনভেন্ট স্কুল। তখন উপেন্দ্রনাথ কর্মসূত্রে লাহোরে। সাংবাদিকতা করেন। স্কার্ট বা গাউনের মত পোশাক পরে রেনে স্কুলে যায়। সবই খুব সাধারণ। কোনও বাহুল্য বা বিলাসিতা একেবারেই নেই। রেনের ওসব দিকে মন নেই। সাজসজ্জা তো করেই না। তার ওপর মা অম্বালিকার প্রভাব খুব বেশি। অতি সাধারণ জীবনযাত্রায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

রেনে অপূর্ব সুন্দরী। গাঙ্গুলি পরিবার রূপের হাট, সেই ধাঁচেই বিধাতা গড়েছেন তাকে। সাধারণ পোশাকেও তার সৌন্দর্য এতটুকুও কমে না। বরং মনে হয়, এই রোগাপাতলা আপাত দুর্বল মেয়েটির মধ্যে অসাধারণ কোনও আগুন লুকিয়ে আছে।

“She has fire inside her” – অনেক পরে এ কথা বলবেন তার সংস্পর্শে আসা মানুষজন।

নিয়মিত স্কুলে যায় রেনে। বন্ধুদের সঙ্গে খুব বেশি গল্পগুজব করা তার স্বভাবে নেই। বই পড়তে ভালোবাসে খুব। ছোট্ট অরুণা গাঙ্গুলিকে কনভেন্টের সিস্টার সুপিরিয়র খুব পছন্দ করেন। নানান বই দেন পড়তে, যাতে শৈশবের চেতনার জগৎ খুলে যায়, কল্পনা ডানা মেলে। বাইবেল থেকে গল্প শোনান তাকে। জেসাস আর মা মেরির কাহিনি বলেন। সিস্টারের জ্ঞান আর বিদ্যার প্রতি অনুরাগ প্রভাব ফেলে সব ছাত্রীদের ওপর। রেনেও প্রভাবিত হল।

উনিশশো তেইশের এক সন্ধ্যায় গাঙ্গুলি পরিবারের সদস্যরা ডিনার টেবিলে একসঙ্গে হয়েছে। আর পাঁচটা দিনের মতোই সব সুশৃঙ্খল নিয়মে চলছে। হঠাৎই তার কাটল। চোদ্দ বছরের কিশোরী রেনে তার ছোট্ট ঘাড়টি সামান্য বেঁকিয়ে ঘোষণা করল, সে সন্ন্যাসিনী হবে। “I want to be a nun!”

শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল উপেন্দ্রনাথের মাথায়। অম্বালিকা দেবীও উদ্বিগ্ন। যদিও তিনি নিজে অন্তরে একজন সাধিকা, কিন্তু সংসারধর্ম তো করছেন!

“তোকে দেখবে কে মা? জীবনে একজন সঙ্গীর তো দরকার! আমরা কি চিরকাল থাকব?” বাবা-মায়ের উদ্বেগ তো খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু রেনে ছোট্ট থেকেই জেদি। একবার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তার থেকে নড়ে না। রোগাপাতলা মেয়েটার স্বভাবের সঙ্গে ভালোই পরিচিত তার বাবা-মা।

কী করা যায়? ধর্ম-প্রভাবিত রোমান ক্যাথলিক স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। ততদিনে উপেন্দ্রনাথ নৈনিতালে হোটেল হিন্দুস্তান শুরু করেছেন। আতিথেয়তা অর্থাৎ হসপিটালিটি ব্যবসাক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথের বহুদিনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা। নৈনিতালের হোটেল হিন্দুস্থান তাঁরই ব্যক্তিগত মালিকানায়। দেখাশোনাও নিজেই করেন। তাঁর অধিনায়কত্বে জমে উঠেছে হোটেল হিন্দুস্তান অতিথিশালা। পরিবারটি এবার পাকাপাকিভাবে চলে এলেন নৈনিতালে। রেনে (অরুণা) ও ছোটো বোন নোরা (পূর্ণিমা) ভর্তি হল তুলনামূলক ভাবে উদার প্রটেস্টান্ট অল সেন্টস কলেজে।

অরুণার বিয়ের চেষ্টা শুরু হল। ছোট্ট করে ‘না’ বলে দিল রেনে।

“বোনের বিয়ে দাও তোমরা। আমার বিয়ে জন্যে চেষ্টা কোরো না।”

“কেন তুই বিয়ে করবি না রেনে? সংসার, স্বামী, সন্তান – জীবনে তো দরকার।”

“আমি কারোর সঙ্গে থাকতে পারব না।” স্পষ্ট জবাব।

রেনে বরাবরই একটু একলা থাকতে ভালোবাসে। ভাইবোনদের সঙ্গে হুল্লোড় করে না। পিকনিকে যায় না। বোন নোরা সে তুলনায় অনেক মিশুকে, বহির্মুখী।

উপেন্দ্রনাথ ও অম্বালিকা বুঝলেন জোর করে কিছু হবে না। রেনেকে তাঁরা তার মতই থাকতে দিলেন। নোরার জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজা চলল।

সেই ফাঁকে রেনে তার লক্ষ্য স্থির করে নিল, ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে গিয়ে ইংরেজি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করবে। সাহিত্য তার বরাবরের প্রিয়। কিন্তু ইংল্যান্ড যাওয়ার খরচ আসবে কোত্থেকে? মা-বাবার থেকে সে কিছুই নেবে না, তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, বিদ্রোহী হয়েছে। নিজের জীবনের দায়িত্ব এখন তার নিজেরই। টনটনে আত্মসম্মান বোধ রেনের।

নৈনিতালের বাড়ি ছাড়ল, কলকাতায় চলে এল অরুণা গাঙ্গুলি। কাজ নিল গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে। নিজের ভরণপোষণ নিজেই করবে। তার সঙ্গে ইংল্যান্ডে পড়তে যাওয়ার অর্থও জমাতে হবে। জীবনটাই যেন বদলে গেল। ধনী সাহেবি বাড়ির আদরের দুলালী থেকে ‘একলা চলো’ মেয়ে, নিজের পথ নিজেই কেটে নেবে বলে পণ করেছে।

“কলকাতায় এসে পিসিমার জীবনে আরও একটা বেশ বড়ো পরিবর্তন হল!” অমিতদা হাসছেন।

কৌতূহলের জবাব দিলেন নিজেই, “কলকাতায় এসে ফরাসি নামের রেনে হলেন বাঙালিনী রিনি!”

নীনাদি সমর্থন করলেন, “নৈনিতালের বাড়িতে সবাই কিন্তু পিসিমাকে রেনে বলেই ডাকতেন। মা-বাবা, ছোটো ভাইবোনেরা – সবার কাছেই রেনে। সাহেবি ব্যাপার তো, দিদি বা দাদা ডাকার চল ছিল না। সবাই সবাইকে নাম ধরেই ডাকতেন।”

রহস্যের সমাধান হল। অরুণার খুড়তুতো বোন, ধীরেন্দ্রনাথের কন্যা মনিকা গুহঠাকুরতা তাঁর লেখায় ‘রিনিদি’ বলে অরুণাকে উল্লেখ করেছেন। রেনে কবে থেকে, কী করে রিনি হলেন, তার হদিস মিলল।

“মনুপিসিমাদের ‘রিনিদি’ বলেই ডাকতে শুনেছি,” সমর্থন জানালেন অমিত গাঙ্গুলি।

রেনে জানে না, জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সে। সমুদ্রে ভেসেছে ডিঙা, বাতাসে পাল তুলে এখন শুধুই এগিয়ে চলা। যতদিন না তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন ক্ষুরধার মনীষার অধিকারী এক ঝকঝকে চল্লিশের পূর্ণযুবা। আসফ আলি। জীবনতরীর মোড় ঘুরে যাবে। সে কাহিনি পরের সংখ্যায়।

তথ্যসূত্র:

গুহঠাকুরতা, মনিকা (২০১৫) । ডি জি ও বাংলা ফিল্ম । I M H, New Delhi – 110 048

Kaul, T. N. (edited by) (ISBN-81-7062-151-8) । Aruna Asaf Ali – A Profile । Lancer International, New Delhi – 110 049

অমিত ও নীনা গাঙ্গুলি, অমরেন্দু গাঙ্গুলির পুত্র ও পুত্রবধূ, যাঁরা পিসিমা অরুণা আসফ আলির স্নেহধন্য

ছবি গাঙ্গুলি পরিবারের পারিবারিক অ্যালবাম থেকে