বদরীনাথ

১ ২

৩

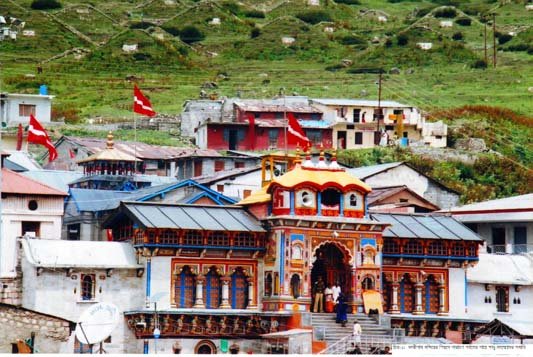

বদরীনাথ

মন্দিরের প্রধান পূজারি, রাওয়লের ঘরে এই মন্দিরের

বেশ বড় একটা অয়েল প্যেন্টিং রাখা আছে। ছবিতে

মন্দিরের পিছনে যেমন বাস্তবে নারায়ণ পর্বতে

সাধুদের সমাধি দেখা যায় (চিত্র- ১), তেমন সমাধি

দেখানো আছে। মন্দিরের

দুপাশে যে সমস্ত বাড়ি-ঘর রয়েছে, সেগুলো কিন্তু

ছবিতে দেখানো নেই, দেখান আছে জায়গাটা একেবারে

ফাঁকা এবং সবুজ ঘাসে ভরা । তাই মন্দিরের শোভা

বাস্তবের থেকেও বেশি ভালো লাগে সেই প্যেন্টিং-এ।

চিত্র-১

বদরীনাথ মন্দিরের পিছনে নারায়ণ পর্বতের গায়ে

সাধু-মহাত্মাদের সমাধি

আমি সেই

ছবি দেখে রাওয়লকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলাম

যে এই ছবির মতো মন্দিরের আশপাশ ফাঁকা কোনও সময়

এমন দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। উনি বলেন

যে তিনি এই সম্পর্কে বদরী-কেদার মন্দির কমিটির

সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং কমিটি নাকি সেই উদ্দেশ্যে

চেষ্টা করছে। আমি এই সুখবর জানাবার জন্যে রাওয়লকে

ধন্যবাদ জানিয়ে বলি যে অধীর আগ্রহে সেই দিনের

জন্যে অপেক্ষা করব। এক বছর বাদ দিয়ে ‘ভ্যালি

অব ফ্লাওয়ার্স’ যাবার সুবাদে আবার বদরীনাথ যাই

এবং রাওয়লের সঙ্গে ফের দেখা করি (চিত্র-১ক)

। উনি আমাকে দেখেই চিনতে পারেন । অবশ্য মন্দিরের

পিছনের জায়গা ফাঁকা করা তখনও ঘটেনি।

চিত্র-১ক

রাওয়লের ঘরে রাওয়ল। বদরীনাথ মন্দিরের প্যেন্টিং

অন্য দিকে ছিলো বলে দেখা যাচ্ছে না

পরের বছরই

আবার বদরীনাথ আসার সুযোগ হয়। রাওয়ালের সঙ্গে

দেখা করার চেষ্টা করি। তাঁর ঘরের দরজায় পৌঁছে

দেখি নেম-প্লেটে নাম পালটে গেছে। কলিং বেল বাজালে

যিনি দরজা খোলেন তাঁর কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য

জানালে জানতে পারি যে বর্তমান রাওয়াল কারোর

সঙ্গে কথা বলতে রাজি নন। বিফল মনোরথে ফিরে আসি

এবং এই না দেখা দেবার কারণ কি হতে পারে চিন্তা

করতে থাকি। শুনি যে আগের রাওয়ল শারীরিক অসুস্থতার

কারণে রাওয়ল-পদ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। এই বছর

(২০০৯) অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

অবশ্য উনিই করেছিলেন। যিনি নতুন এসেছেন, এখনও

সড়গড় হননি পরিস্থিতির সঙ্গে তাই কারোর সঙ্গেই

কথা-বার্তা পর্যন্ত বলেন না।

আমার মনে

পড়লো কয়েকটা ব্যাপারের, প্রথমটা হল আগের বছর

লক্ষ্য করেছিলাম যে রাওয়াল একজনের কাঁধে ভর

দিয়ে হাঁটছিলেন। দেখা করার সময় তার কারণ জিজ্ঞাসা

করে জানতে পারি যে বেশ কিছু দিন থেকেই তাঁর

পায়ের শিরায় টান ধরেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে।

দ্বিতীয় হলো যে গত বারের আগের বার তাঁর কাছে

জানতে চেয়েছিলাম যে তিনি কেরালার উষ্ণ আবহাওয়ায়

বড় হয়েছেন, বদরীনাথের ঠাণ্ডা মানাতে অসুবিধেয়

পড়েছিলেন কি না। তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল

স্মিত হেসেছিলেন বুঝিয়ে দিতে তাঁর অসুবিধের

কথা। আর রাওয়াল পদ ছাড়ার ব্যাপারেও তাঁকে সে

বছর প্রশ্ন করি যে ঐ পদ কি আমৃত্যু, যদি তা

হয় তবে কোনও কারণে অসমর্থ হলে কি হবে। তাঁর

বক্তব্য ছিল যে হ্যাঁ, পদ আমৃত্যু, আর ছাড়ার

ব্যাপার? তিনি কে পদ ছাড়বার? বদরীনাথের ইচ্ছেয়

তিনি সেই পদ পেয়েছেন, বদরীনাথ ইচ্ছে করলে সেই

পদ থেকে তিনিই সরিয়ে দেবেন। আমি সেই কথা শুনে

বাংলার শ্যামা সঙ্গীত, “তোমার কর্ম তুমি কর

মা, লোকে বলে করি আমি” শুনিয়ে দিই। আমার মনে

হলো যে তিনি সেই গানের কথা জানেন। আর হ্যাঁ,

রাওয়াল পদ সম্পর্কে ওনার বক্তব্য কতটা প্রফেটিক

হয়েছিল তা তো বোঝাই গেল।

পাঠক নিশ্চয়

ভাবছেন যে বদরীনাথ ভ্রমণে এই সমস্ত খবরের কি

প্রয়োজন আছে। আমার ধারণা যে ভ্রমণ-কাহিনি কেবল

মাত্র একটা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিছু দেখার বর্ণনা

নয়। সেখানকার ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি বিষয়ে

যতটা সম্ভব গভীর ভাবে জানা, সেখানকার মানুষের

সঙ্গে মেশা এবং সেখানে যাঁরা সাধারণত এসে থাকেন

তাঁদের সম্পর্কেও কিছু জানা, এই সমস্ত ব্যাপারের

বর্ণনা থাকলেই তবেই তা হয় ভ্রমণ-কাহিনি। তা

না থাকলে সেই বর্ণনা কেবল মাত্র ভ্রমণের নির্দেশিকা,

অর্থাৎ গাইড হয়ে যায়। সেই উদ্দেশ্য মনে রেখে

আমি সাধারণত চেষ্টা করি যে আমার ভ্রমণও কেবল

মাত্র গতানুগতিক ভ্রমণ যেন না হয়ে পড়ে। সব সময়

যে সেই চেষ্টায় সফল হই তা নয়, কারণ আমি একলা

ভ্রমণ করি না, কাজেই আমার সঙ্গীদের সুবিধা-অসুবিধার

কথা মাথায় রাখতেই হয়।

এই কথার

রেশ ধরে রাওয়ল সম্পর্কে আরও কয়েকটা ব্যাপার

আপনাদের জানাই। প্রথম বার (জুলাই ২০০৭) রাওয়লের

সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর বাসার সামনে নেম-প্লেটে

নাম দেখলাম “বদরীপ্রসাদ নাম্বুদ্রী।” আমার বেশ

আশ্চর্য লাগলো, মালায়লি, অর্থাৎ, কেরলের নিবাসীর

নাম উত্তর ভারতের নিবাসীদের নামের সঙ্গে কি

করে এক হয়। আমার অনেক প্রশ্নের মধ্যে রাওয়লকে

আমার সন্দেহর কথা বলি আর বলি যে তিনি বোধ হয়

উত্তর ভারতের মন্দিরে আসার পরেই উত্তর ভারতীয়

নাম গ্রহণ করেছেন। আমার সন্দেহর কথা শুনে তিনি

মোটেই রাগ দেখাননি, বরঞ্চ হেসেছিলেন। আর যা

বললেন, তা বেশ চিত্তাকর্ষক। ওনার মাতা বদরীনাথ

দর্শনে এসে পুত্রসন্তান পাবার ইচ্ছা প্রকাশ

করেন এবং প্রার্থনা করেন যে সেই পুত্র যেন বড়

হয়ে রাওয়ল হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনি

কেরলের নাম্বুদ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পত্নী ছিলেন।

যথাসময়ে তাঁর পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর

সেই শিশুর নাম রাখা হয় বদরীপ্রসাদ এবং অল্প

বয়স থেকেই রাওয়ল হবার লক্ষ রেখে তাকে বিদ্যাভ্যাস

করানো আরম্ভ হয়। ফল স্বরূপ, কালক্রমে (২০০৩

সালে) সেই বদরীপ্রসাদ রাওয়ল পদে আসীন হন। ওনার

রাওয়ল হবার কাহিনি শুনে আমি তাঁর কাছে জানতে

চাই যে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ হওয়া ছাড়া আর কি

কি গুণাবলির প্রয়োজন রাওয়ল পদ পাবার জন্যে।

শুনলাম যে বেদ সহ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, পূজাবিধি,

সংস্কৃত ইত্যাদির জ্ঞানের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ

হতে হয় এই পদ পাবার জন্যে। পরীক্ষা কঠিন, বিশেষ

করে নাম্বুদ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মনের মধ্যে এই

পদ পাবার জন্যে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা কম নয়,

তাই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হয় না।

যাই হোক, রাওয়ল-সংবাদ আর মাত্র এই কথা বলেই

শেষ করি, যে শ্রীবদরীপ্রসাদের সঙ্গে আরও বেশ

কিছু কথা বলে আমার মনে হয় যে তিনি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত,

খোলা ও আধুনিক মনের যুবক। তাঁর ভাষাজ্ঞান কেবল

মাত্র মালায়লি, সংস্কৃত আর হিন্দিতেই সীমিত

নয়, ইংরাজির শব্দ-জ্ঞান আর উচ্চারণ খুবই ভাল।

পরে জেনেছিলাম যে দক্ষিণ ভারতের সবকটি ভাষাতেই

তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে।

***

কবে

থেকে বদরীনাথ তীর্থযাত্রা আরম্ভ হয়েছে, তা নিশ্চিত

ভাবে জানা নেই। মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী ধারনা

করা যায় যে সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব এই পথেই মহাপ্রস্থান

করেন। এই মহাকাব্যের বনপর্বে ঋষি ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে

এই স্থানের অনেক গুণগান করেছেন। এই বর্ণনায়

অবশ্য বদরীনাথ না বলে বিশালাপুরি বলা হয়েছে

এবং এখানে বদরী-বনের উল্লেখ করে নর-নারায়ণ আশ্রমের

কথা আছে। যাই হোক, এখনও প্রতি বছর বেশ কিছু

তীর্থযাত্রী এই ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ শতোপন্থ

তাল হয়ে স্বর্গারোহিণী পর্যন্ত গিয়ে থাকেন।

তবে সেই যাত্রা আমি নিজে করিনি, তাই এর থেকে

বেশি বলা আমার এক্তিয়ারের বাইরে হয়। তা ছাড়া

বদরীনাথের কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য, তাই আবার

আমার বাঁধা পথে ফিরে যাই।

আদিগুরু

শঙ্করাচার্য যে এখানে এসেছিলেন তার ঐতিহাসিক

প্রমাণ আছে। এর থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি

যে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আগে থেকে নিশ্চয়

এখানে তীর্থযাত্রী আসতেন। কথিত যে বদরীনাথের

যে বিগ্রহ আমরা এখন মন্দিরে দেখি, তা শঙ্করাচার্য

বর্তমান মন্দিরের ঠিক সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া

অলকনন্দা নদীর মধ্যে একটি বিশেষ জায়গা, নারদকুণ্ড

থেকে তুলে নিয়ে আসেন ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে

নিয়মানুগ পূজার্চনা করার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য

একদলের মত যে শঙ্করাচার্য অলকনন্দা থেকে বিগ্রহ

উদ্ধার করে নদীর পাড়েই এক গুহায় প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির অনেক পরে গঠিত হলে বিগ্রহ সেখানে স্থানান্তরিত

করা হয়।

পরে বদরীনাথ

ত্যাগ করার সময় আদিগুরু তাঁর এক শিষ্য ও তীর্থ-সঙ্গীকে

বদরীনাথের প্রধান পূজারি পদে অধিষ্ঠিত করে যান।

সেই থেকে সেই প্রথম প্রধান পূজারির একই শ্রেণীর

নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ওই পদে আসীন হয়ে আসছেন।

শঙ্করাচার্য এখান থেকে নিচে নেমে গিয়ে যোশিমঠে

এক মঠ স্থাপন করেন যা জ্যোতির্মঠ নামে বিখ্যাত

এবং তাঁর স্থাপিত ভারতের চার দিকে চতুর্মঠের

একটি। এই জ্যোতির্মঠের প্রধান বা মোহন্তই পরবর্তী

সময়ে বদরীনাথ মন্দিরের প্রধান পূজারি রূপে কাজ

করতে আরম্ভ করেছিলেন। তবে নাম্বুদ্রী সম্প্রদায়ের

সর্ত বহাল ছিল। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সেই প্রথার

অন্ত হয়ে গেল। সেই বছর মোহন্ত রামকৃষ্ণস্বামীর

মৃত্যুর পর সেই সময়ে আর কোনও নাম্বুদ্রী সম্প্রদায়ের

ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না যিনি মোহন্ত হবার মতো

অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী। সংযোগ বশত গাড়ওয়ালের

(টিহরি) অধিপতি ও ওই মন্দিরের মালিক, প্রদীপ

শাহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খুঁজে পাওয়া গেল

গোপাল নামে একজন এই মন্দিরের পাচক, নাম্বুদ্রী

সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। রাজা প্রদীপ শাহ সেই

গোপালকেই ‘রাওয়ল’ বা ‘অধীনস্থ রাজা’ উপাধি দিয়ে

বদরীনাথের সেবাইত নিযুক্ত করে দিলেন, এবং জ্যোতির্মঠের

মোহন্ত পদ আর বদরীনাথের প্রধান পূজারির পদ বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেল। তখন থেকে প্রধান পূজারিকে রাওয়ল বলা

হয়ে আসছে। অবশ্য ক্রমশ রাওয়ল নিযুক্তির অধিকার

রাজার কাছ থেকে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সরকার

নিয়োজিত ‘বদরী-কেদার মন্দির কমিটি’-র উপর ন্যস্ত

হয়েছে।

***

যদিও

অনেকে হয়ত আমাকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া দোষে দুষ্ট

মনে করতে পারেন, তা হলেও আদিগুরুর ও বদরীনাথ

সম্পর্কে আরও কিছু কথা না বলে আমার স্বস্তি

হচ্ছে না। দুঃখের কথা যে আচার্যের সমসাময়িক

কোনও লেখক আচার্যের জীবনী রচনা করেননি। বেশ

কয়েক শতাব্দী পরে রচিত মাধবাচার্যের ‘শঙ্করদিগ্বিজয়’

ও আনন্দ গিরির ‘শঙ্করবিজয়’ নামে দুইটি জীবনী

গ্রন্থ মোটামুটি প্রামাণ্য হিসাবে ধরা হয়। তাতে

লিখিত যে আচার্য বার বছর বয়সে বদরীনাথে এসেছিলেন

কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ

করে। আমরা আজকাল প্রধাণত হৃষীকেশ হয়ে যে পথে

বদরীনাথ গিয়ে থাকি, প্রায় সেই পথেই উনি বদরীনাথ

পৌঁছান। অবশ্য আরও একটি মত আছে যাতে বলা হয়

যে কর্ণপ্রয়াগের দক্ষিণ দিক থেকে উনি বদরীনাথ

ধামে গিয়েছিলেন। বদরীনাথের মন্দিরে গিয়ে উনি

দেখেন যে, বদরী-বিশালের বিগ্রহ বিচারে শালগ্রামশিলা

পূজিত হচ্ছে। জানতে পারেন যে বহু বছর ধরে বদরীনাথের

ঠিক উত্তরে এবং বেশ কাছেই অবস্থিত তিব্বত থেকে

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং তান্ত্রিক দস্যুদের ভয়ে

এই মন্দিরের পূজারিদের পূর্বপুরুষগণ কাছেই কোনও

কুণ্ডের মধ্যে শ্রীবিগ্রহ লুকিয়ে রেখেছিলেন

কিন্তু পরবর্তী কালে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি,

তাই একটি শালগ্রামশিলাকেই শ্রীবিগ্রহ রূপে পূজা

করা হচ্ছে। এই শুনে আচার্য যোগবলে বিগ্রহের

অবস্থান নির্ধারণ করে অলকনন্দারই এক অংশ, নারদকুণ্ডের

মধ্যে থেকে তা উদ্ধার করেন। কোনও পাঠকের যদি

এই বিষয়ে বা শঙ্করাচার্যের জীবনী বিস্তারিত

জানার ইচ্ছা হয়, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা

থেকে প্রকাশিত স্বামী অপূর্বানন্দ রচিত ‘আচার্য

শঙ্কর’ বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বদরীনাথক্ষেত্রে,

বিশেষ করে বদরীনাথের উত্তরে মাণা গ্রামে, যার

পৌরাণিক নাম ‘মণিভদ্রপুর,’ এখনও তিব্বতি বংশোদ্ভূত

মানুষ প্রচুর সংখ্যক বাস করেন, তাঁদের ‘ভোট’,

‘ভুটিয়া’ বা ‘মার্ফা’ জাতি গোষ্ঠীর বলা হয়ে

থাকে। মাণা-ই হল এই অঞ্চলে ভারতের শেষ মনুষ্য

বসতি। এখান থেকে প্রায় ৪০কিমি দূরে চীনের স্বশাসিত

অঞ্চল তিব্বতের সীমান্ত। মন্দিরের পূজারিদের

পূর্বপুরুষ বদরীনাথ-মূর্তি কুণ্ডে ফেলেছিলেন,

না সেই সময়ে সম্ভবত মন্দির অধিকার কোরে যে সকল

বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ ছিলেন তাঁরাই সনাতন বৈদিক

ধর্মের কেতন উড়িয়ে বিরুদ্ধাচারীদের তর্কে পরাজিত

করে শঙ্করাচার্যের আগমন বার্তায় ভয় পেয়ে কুণ্ডে

মূর্তি ফেলে দিয়ে পালিয়েছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত

আছে।

বদরিবিশাল,

বদরীনাথ বা বিষ্ণুর যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে,

তা অর্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট। এই কেদারখণ্ড অঞ্চল

ছাড়া আর কোথাও বিষ্ণুর বসা মূর্তি আছে কি না

জানা নেই। এই মূর্তির মুখমণ্ডল বলতে কিছুই নেই,

হয় ভেঙ্গে গেছে আর না হয় ক্ষয়ে গেছে। ভেঙ্গে

যাবার সম্ভাবনাই বেশি কেননা জলে ফেলে দেওয়া

হয়েছিল উঁচু থেকে অন্তত একবার। হয়ত দুবারও হতে

পারে কেননা কথিত আছে আচার্য দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

হবার বেশ কিছুকাল পরে রাস্তার দুর্গমতার কারণে

যাত্রীর সমাগম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই

পূজারিরা বিরক্ত হয়ে সামনের তপ্ত-কুণ্ডে মূর্তি

বিসর্জন দিয়ে মন্দির বন্ধ করে চলে যান। তারপর

কবে বিগ্রহ আবার প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা আরম্ভ

হয় সে বিষয়ে কোথাও উল্লেখ নেই। প্রধান পুরোহিত

চন্দন-চর্চিত করে চোখ-নাক-মুখ রোজ আঁকেন। আমরা

সাধারণত বিষ্ণুর দাঁড়ানো মূর্তি দেখতেই অভ্যস্ত।

আবার বুদ্ধদেবের দাঁড়ানো ও বসা দুইই, বিশেষ

করে পদ্মাসনে বসা মূর্তি আমরা দেখে থাকি। মনে

হয় এই কারণেই, বদরীনাথকে আসলে বুদ্ধদেব বলে

থাকেন অনেকে। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ণ হলেন এই মতের

এক প্রধান সমর্থক। তবে তিনি কেমন ভাবে এই মূর্তির

চার হাতে ‘শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের’ অবস্থিতির

সঙ্গে বুদ্ধদেবের মূর্তির সমীকরণ করেছিলেন,

তা আমার বুদ্ধির অগম্য। এ ছাড়া এই মতবাদের বিপক্ষে

এক প্রধান যুক্তি আছে। যদি সত্যই এই বিগ্রহ

বুদ্ধের, এবং মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির হয়ে থাকতো

তাহলে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে এই বিষয়ে উল্লেখ থাকতো।

তা কিন্তু নেই। উপরন্তু মহাভারত বা বিভিন্ন

পুরাণে, যেমন পদ্ম-, স্কন্দ-, নারদীয়, বরাহ-,

শিব-, মৎস্য- ইত্যাদিতে এই তীর্থের শুধু উল্লেখ

নয়, সবিস্তারে বর্ণনা করা আছে। অবশ্য এই মন্দিরের

বাইরের অর্থাৎ সিংহদ্বারের নির্মাণ শৈলীর সঙ্গে,

বৌদ্ধ গোম্পার নির্মাণ শৈলীর বেশ মিল আছে। এর

রং-এ গাড় লাল ও নীলের আধিক্য, যা বৌদ্ধ শৈলীর

পরিচায়ক। তবে, এই গোম্পার মত মলাটে ঢাকা প্রধান

মন্দির, তা অবশ্য সম্পূর্ণ হিন্দু ‘নাগর’ শৈলীতে

নির্মিত। এই মন্দিরের দুই অংশ হিন্দু মন্দির

নির্মাণের শৈলীতে ‘সভামণ্ডপ’ আর ‘গর্ভগৃহ’ রয়েছে

আর বেলেপাথরে তৈরি। এই অংশ আমরা বাইরে থেকে

দেখতে পাই না, এবং ছবি তোলা নিষেধের কারণে,

ছবিও পাওয়া যায় না। এই অংশের নির্মাণ শৈলী,

রাহুলের মতে সেও নাকি ‘মোগল।’ মোগল শৈলীর প্রধান

বৈশিষ্ট্য বলা হয়, ছোট ও বড় ‘গম্বুজ’ ও ‘অনেকগুলি

ছোট ছোট মিনারের উপস্থিতি’ তা অবশ্য এই মন্দিরে

অনুপস্থিত। চিত্র-১-এর বাঁ দিকে লক্ষ করলে দেখতে

পাবেন লাল-সাদা পতাকা সহ এক শীর্ষ। সেই শীর্ষই

বদরীনাথ মন্দিরের। শীর্ষে মাত্র একটি কলশ সহ

দণ্ড আছে। এই দণ্ডটিকে অনেকে মিনার বলে থাকেন।

জানিনা রাহুল কি করে এই রকম বৈশিষ্ট্য সহ মন্দির,

মোগল শৈলীর পরিচায়ক ভেবে ছিলেন। যাই হোক, আজকাল

বদরীনাথের যে মূর্তির ছবি বিক্রি হয়, তাতে কেবল

মাত্র বিগ্রহে চন্দনে আঁকা মুখমণ্ডলই দেখা যায়,

নিচের অংশ অলঙ্কার ও কাপড়ে ঢাকা থাকে। বিগ্রহের

প্রকৃত রূপ দেখতে চাইলে সূর্যোদয়ের

আগে বদরীনাথের স্নানের সময় মন্দিরে যেতে হবে।

***

মন্দির

নির্মাণের কাল নিয়েও অনেক দ্বন্দ্ব আছে। পুরাণের

কথানুসারে স্বয়ং বিশ্বকর্মার দ্বারা এই মন্দির

নির্মিত। কাজেই এই মন্দির সৃষ্টির আদি থেকেই

এখানে আছে, কেবল মাত্র সময় সময় এর জীর্ণোদ্ধার

হয়েছে। আগেই বলেছি যে কথিত, পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের

পথের ধারে এই ক্ষেত্র, তাই অনেকে বলেন মন্দির

তাঁদের দ্বারাই নির্মিত। শুনেছি এখানে নাকি

এক তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেটি কোথায়

আছে কেউ জানেন না। সেটি পেলে নির্মাণকাল সম্পর্কে

হয়ত কিছু সঠিক খবর পাওয়া যেত। শিলালিপি ও তাম্রলিপি

অবশ্য এর কাছাকাছি অন্যান্য জায়গায় আরও আছে।

যাই হোক, বর্তমান মন্দির গাড়োয়ালের কোনও রাজা

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন বলে

প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক পরে মন্দির শীর্ষে স্বর্ণ

কলশ স্থাপন করেন ইন্দৌরের মহারানি অহল্যাবাই।

সিংহদ্বার সহ যে মণ্ডপ, সেটির নির্মাণ উত্তরাখণ্ডেরই

শিল্পী, শ্রীনগরের লক্ষ্মী বা লক্ষনা করেছিলেন।

বদরীনাথ মন্দির বলতে সকলেই এই সিংহদ্বার সহ

মণ্ডপটিকেই মনে করেন।

***

আমার

মনে হয় পাঠক ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন এই কারণে

যে এ পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনিতে ভ্রমণের কথা তো

প্রায় নেই বললেই চলে, প্রধানত ইতিহাসের কথাই

যে হচ্ছে। হ্যাঁ, তা অবশ্য অনেকটা হলেও সবটাই

যে ঠিক তা নয়। কেননা বদরীনাথে কি দেখবেন সে

কথা তো রয়েছেই। আসলে আমি ওখানে এতবার গেছি যে

“অমুক জায়গা থেকে সকালে বেরিয়ে সেখানে পৌঁছলাম,”

এমন কথা বলতে গেলে বিভিন্ন বারের ভ্রমণের কথা

মিশে যাবে আমার, তাই ওই পথে আমি হাঁটছি না।

যাই হোক, এবার আমি কিছু জায়গার প্রায়-নির্ভেজাল

বর্ণনাই করি।

চিত্র

২ অলকনন্দার উপর লোহার 'গার্ডার' ব্রিজ। সিংহ-দ্বারের

সামনে 'রাওয়লের' নির্মীয়মাণ নিবাস-স্থল

প্রথমেই

বদরীনাথ মন্দিরে পৌঁছানোর বর্ণনা করি। অলকনন্দার

পূর্ব থেকে পশ্চিম পারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে

কবে থেকে কে জানে, এক সেতু। বিভিন্ন সময়ে এর

গঠন শৈলীর পরিবর্তন হতে হতে আপাতত লোহার গার্ডার-ব্রিজের

আকার নিয়েছে (চিত্র- ২)। ২০০৯ সালে আমি আর একটি

সেতু এর কাছেই নির্মীয়মাণ দেখেছি। যাই হোক মন্দিরে

প্রবেশ করার জন্যে আমাদের পশ্চিম পারে যেতে

হল, কারণ পূর্ব পারেই আজকাল ঘর গড়ে উঠেছে আর

থাকবার জায়গা প্রধানত এই পারেই, ও আমরা সেই

দিকেরই এক আশ্রমে উঠেছি। আমদের কোনও বারে অলকনন্দার

পশ্চিম পারে থাকা হয়নি। বাস টার্মিনালও এইপারে।

এক কালে নদীর এই পারেই বসতি ছিল আর সেই প্রাচীন

গ্রামের নাম ‘বামনি।’ এখনও সেই গ্রাম আছে আর

সেখানে মন্দিরের পাণ্ডাদের বসবাস।

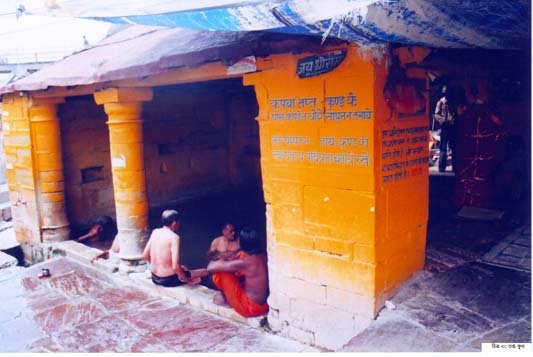

চিত্র-৩

তপ্ত কুণ্ড

সেতু

পেরিয়েই এসবিআইএর এটিএম বাঁ দিকে রেখে ডান দিকে

কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার বাঁ দিকে গেলেই

‘তপ্ত-কুণ্ড,’ পাথরে বাঁধান ছাদ সহ গরম জলের

কুণ্ড, ‘তপ্ত কুণ্ড’ (চিত্র-৩)। স্নান করুন।

সামনেই কাপড়-জামা-জুতা রাখবার উঁচু পাথরের ঘর।

মেঝে সাধারণত কাদা-জলে বেশ নোংরা থাকে। একটু

এগিয়েই মহিলাদের স্নানের ঘেরা কুণ্ড, জল তুলনায়

কম গরম। তবে দুই কুণ্ডেই স্নান করতে গেলে হঠাৎ

গায়ে জল দেবেন না, গা পুড়ে যাবে। তেল মাখার

মতো করে আগে গা ভিজিয়ে নেবেন। এ ছাড়াও কয়েকটা

ছাদ হীন কুণ্ড আছে, যেখানে স্নান ও কাপড় কাচতে

পারেন। তপ্ত কুণ্ডের কাছেই নদীর দিকে এক ছোট্ট

মন্দির আছে ‘কেদারেশ্বর।’ কেদারনাথ ও পার্বতীর

সঙ্গে বদরীনাথের এখানে উপস্থিতি সম্পর্কে এক

মনোগ্রাহী কাহিনি আছে এবং তা থেকেই কেদারেশ্বরের

মন্দির এখানে কেন জানা যায়। এই কাহিনি ও এই

বিশালাপুরি সম্পর্কীয় বিভিন্ন কাহিনি অন্য কোনও

সময়ে আপনাদের শোনাবার ইচ্ছা রইল।

কাছাকাছি কয়েকটা শিলা আছে, যার মধ্যে নারদ-শিলা

আছে নদীর জলের উপরেই। এই শিলা আর প্রধান ভূমির

মাঝে অলকনন্দার জল মনে হয় যেন এক কুণ্ডের মধ্যে

রয়েছে। এই কুণ্ডই ‘নারদ-কুণ্ড’ নামে বিখ্যাত

এবং এর থেকেই আদিগুরু নারায়ণের মূর্তি উদ্ধার

করেছিলেন। এ ছাড়া মার্কণ্ডেয়-শিলা, বরাহ শিলা,

গরুড় শিলা ইত্যাদি আশপাশে জলে ও স্থলে রয়েছে।

প্রত্যেকের সঙ্গেই বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান জড়িত।

চিত্র-৪

মন্দিরের সিংহ-দ্বার

স্নান

করে পরিষ্কার পোশাক পরে আবার উপরে উঠে আসুন।

সামনেই সমতল সিমেন্ট করা পরিষ্কার চত্বর। আর

দেখবেন সামনে মন্দিরের সুন্দর সিংহ-দ্বার (চিত্র-৪)।

এর সঙ্গে একতলার বারান্দার শেডের তলায় ‘করবেল’-

বা ‘ট্রাস্’-রূপে বিভিন্ন পশু-পাখির প্রতিকৃতি

অত্যন্ত সুন্দর, দেখতে ভুলবেন না (চিত্র- ৫,

৬ ও ৭)।

চিত্র-

৫

চিত্র-

৬

চিত্র-

৭

সিংহ-দ্বারের

সম্বন্ধে আগেই অনেক কিছু লিখেছি। আপনি বাঁ দিক

বা ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে সোজা মন্দির-দ্বারের

সামনে চলে আসুন। বছরের কোন মাস এবং দিনের সময়

অনুযায়ি আপনি হয় সহজেই অথবা লাইন করে মন্দিরের

সামনে আসতে পারবেন। ভিতরে আসুন। আপনি প্রথমে

নাট-মন্দিরে ঢুকবেন। ভিড় এবং আপনি কত দর্শন-মূল্য

দিয়েছেন তার উপর নির্ভর করবে আপনি আরও এগিয়ে

গর্ভ-গৃহে ঢুকতে পারবেন কি না। অবশ্য দর্শন-মূল্য

বিভিন্ন বিশেষ পূজা করার জন্যে দিতে হয় এবং

তা হলেই সামনে জাওয়া যায় পূজার সময়।

আগেই

বলেছি, সূর্যোদয়ের আগে (নির্দিষ্ট সময় জেনে

নেবেন মন্দিরেই) বদরী-বিশালের স্নানের সময় ছাড়া

তাঁর আসল রূপ দেখা যায় না। আর মনে রাখবেন ভোর

থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে মন্দির

দ্বার বন্ধ করা হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই দর্শনও

বন্ধ থাকে।

ড.

শুভেন্দু প্রকাশ চক্রবর্তী

(চলবে)

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)