হাসান আজিজুল হকের গল্পে স্থান-কাল-পাত্র

(সদ্যপ্রয়াত হাসান আজিজুল হক বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের রাজপুত্র। তাঁর জন্ম ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, বর্ধমানের যবগ্রামে। দেশভাগের পর ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্বপাকিস্তানে চলে আসেন এবং খুলনায় বসবাস শুরু করেন। খুলনার ব্রজলাল কলেজ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা শেষে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে পেশাগত কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ছাত্র জীবন থেকে তার লেখালেখি শুরু। ১৯৬০ সাল থেকে লেখক হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় হন এবং সাহিত্যসাধনাকে তিনি তপস্যা হিসাবে গ্রহণ করেন। মূলত গল্পকার হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়, একশটির মধ্যে। কিন্তু প্রতিটি গল্পই যেন হীরকখণ্ড। লেখকজীবনের প্রায় শেষপর্বে এসে তিনি উপন্যাস রচনায় মনোযোগী হন। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসটি তাকে বিপুল খ্যাতি এনে দেয় এবং এই উপন্যাসটির জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ পুরষ্কার লাভ করেন। এছাড়া সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সব পদক ও পুরষ্কার লাভ করেছেন। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, রুশ এবং চেক ভাষায় তার গল্প অনুদিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধগ্রন্থও রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে বিবাহিত হাসান আজিজুল হক চার সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী কয়েক বছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। হাসান আজিজুল হক ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।)

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান বিশ্বকর্মা কারিগর হাসান আজিজুল হক। কেবলমাত্র গল্প লিখেও (গল্পের সংখ্যা একশোর কম) যে কোনো ভাষার অগ্রগণ্য প্রধান লেখকে পরিণত হওয়া যায় তারই এক বিরল দৃষ্টান্ত তিনি। ছোটগল্পের প্রথাগত প্রবহমানতাকে ভেঙে গড়ে তিনি এমন একটি অননুকরণীয় নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেছন যেখানে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। একুশ বছর বয়সে লেখা গল্পে তিনি যে নিরীক্ষাধর্মিতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অবশ্যই পাঠককে চমকে দেবার মতো। হয় তিনি ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েই গল্পের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিংবা তাঁর ভেতরেই সহজাত এক প্রাজ্ঞ লেখক-সত্তা লুকিয়ে ছিল। পূর্ববর্তী লেখকের প্রভাব পরবর্তী লেখকের ওপর পড়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। সকল লেখকই শুরুতে কারও না কারও প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এক পর্যায়ে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সে প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠেন। উত্তরকালে হাসান আজিজুল হক নিজস্ব সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠলেও তাঁর লেখক জীবনের প্রস্তুতিপর্বে কোনো কোনো দিকপাল লেখকের প্রভাব পড়েছিল বলে মনে করেন কোনো কোনো গবেষক। হাসান আজিজুল হকের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যজন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা বলেন:

অর্থহীনতার অতল থেকে একটু একটু করে কণায় কণায় জীবনের মহিমা তিনি ছেঁকে তুলেছেন। সুখ নয়, ঐশ্বর্য নয়, সার্থকতাও নয়, সবকিছু অতিক্রম করে অনিবার্য পরাভবের মুখে মানুষ যে নিজেকে রচনা করে চলে...তার স্পর্ধিত প্রাণশক্তির অনিঃশেষ প্রতিবাদটুকু ধরে রাখতে চায়, তাকে তিনি তাঁর প্রকৃত সত্তায় বার বার চিনে নিতে চেয়েছেন, চিনে নিয়ে তাকে তার মানব-মানচিত্রের বস্তুঘন সমান্তরাল নির্মাণে সঞ্চালিত করে তাতে নির্ভুল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠাই তাঁর শিল্পিত সাহিত্য। মানবভাগ্যের পাঠোদ্ধারের দুর্মর দুঃসাহসে, ঘটনারাশির বহুরূপী ছলাকলা ভেদ করে তার অকরুণ সারাৎসার গভীর মমতায় ও একই সঙ্গে গভীর নিস্পৃহায় তুলে এনে আপন কাহিনী কল্পনায় তাকে বেগবান করে তোলার এ এক অসিধার ব্রত তাঁর। (লোকপত্র ১৯৯৯)।

নরম মাটিতে যে মূর্তি নির্মাণ করা হয় তা সহজেই ভেঙে যায়, মূর্তিটিকে যদি আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয় সজোরে আঘাত করলেও সেটি ভেঙে যায় কিন্তু পাথরে যদি মূর্তি গড়া হয় তাহলে সেটি ভাঙা দুঃসাধ্য। কিংবা পাথর কেটে যে মূর্তির অবয়ব দান করা হয় সেটি ভাঙাও সহজসাধ্য নয়। সামান্য ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে পাঁচ ও ছয়ের দশকে বাংলাদেশের গল্পের ভুবনটি ছিল রোমান্টিকতা আর মোহগ্রন্ততায় ভরা। গল্পের প্রধান জায়গাজমিও ছিল মূলত আবহমান গ্রামজীবন। গ্রাম জীবনের সেই নরম শান্ত স্নিগ্ধ নিস্তরঙ্গ গল্পে হাসান আজিজুল হক নির্মম জীবন জিজ্ঞাসার বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর গল্পের মুকুরে প্রতিফলিত হয় সমাজের ননাবিধ অসঙ্গতি, অবক্ষয়, নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, পরাজিত মানুষের ঘুরে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা, অন্ত্যজ মানুষের দ্রোহ, উন্মূল মানুষের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণের সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি অনুষঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের রুক্ষ মাটির মতো আবেগহীন ও ভাবালুতা বিবর্জিত এক গল্পের ভুবন নির্মাণ করেছেন তিনি। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায়:…….‘লেখাগুলোতে যেমন আছে তীব্র ক্রোধ, তেমনি গভীর মমতা, তীব্র পর্যবেক্ষণ আর ভাষার নিপুণতা।……..যেমন নির্মেদ গদ্য তেমনই নিরুচ্ছাস আর্তি’ (বিজ্ঞাপন পর্ব, ১৯৮৮)।

David Kope মন্তব্য করেন:

His heroes and heroines are the ‘chotolok’ of agrarian Bengal, but they are not logical abstractions of rural folk performing their everday acts of normality, stability and solidarity within village society. On the contrary, they are uprooted by war, oppressed by a socioeconomic system they do not understand, victimized by natural catastrophes- all of which they struggle against in impotent defiance. (The Image of Bengal in the Emerging Literature of Bangladesh: The fiction of Hassan Azizul Huq. 1981)

হাসান আজিজুল হকের গল্পগুলোকে তিনটি কালপর্বে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমটি প্রাক্ মুক্তিযুদ্ধ পর্ব। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রাম থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানে এসে জীবন-জীবিকার প্রতিষ্ঠা পর্বের যে লেখক-জীবন সেই সময়ের গল্পগুলো প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ পর্ব গল্প হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এই পর্বটি লেখকের প্রস্তুতিপর্ব হলেও এই সময়ে লেখা দুই তিনটি গল্পই লেখকের স্থায়ী আসন নির্ধারণ করে দেয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা গল্পসাহিত্যে। গ্রামীণ জনপদের জীবনচিত্র, সামাজিক ভাঙন ও অবক্ষয়, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, উদ্বাস্তু সমস্যা লেখকের এই সময়ের গল্পের ক্যানভাস। এই পর্বের গল্পের নির্মাণশৈলীও মোটামুটি সরল পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। গল্পের চরিত্রদের মুখে উচ্চারিত হয় রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা। কথাটি ঘুরিয়েও এভাবে বলা যায়, এই সময়ের গল্পের প্রেক্ষাপট মূলত রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে। লেখকের এই সময়ে লেখা কোন কোন গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) গল্পের রাঢ়বঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়।

হাসান আজিজুল হকের সর্বপ্রথম এবং এই পর্বের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য’ (১৯৬৪)। গ্রন্থর গল্পগুলো যথাক্রমে-শকুন (১৯৬০), তৃষ্ণা (১৯৬২), একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে (১৯৬০), উত্তর বসন্তে (১৯৬২), বিমর্ষ রাত্রি:প্রথম প্রহর (১৯৬৩), মন তার শঙ্খিনী (১৯৬৩), সীমানা (১৯৬০), একটি আত্মরক্ষার কাহিনী (১৯৬৩), আবর্তের সম্মুখে (১৯৬৪), গুণিন (১৯৬৪)। দ্বিতীয় গ্রন্থ-আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭)। গ্রন্থের গল্পগুলো যথাক্রমে- আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৬), পরবাসী (১৯৬৪), সারাদুপুর (১৯৬৪), অন্তর্গত নিষাদ (১৯৬৬), মারী (১৯৬৬), উটপাখি (১৯৬৫), সুখের সন্ধানে (১৯৬৫) আমৃত্যু আজীবন (১৯৬৭)।

দ্বিতীয় পর্বটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্ব। ১৯৫৪ সালে লেখক পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ঠাঁই গাড়েন খুলনার ব্রজলাল কলেজের ক্যাম্পাসে। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে খুলনাতেই কর্মজীবন শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধ পর্বের গল্পে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অবক্ষয়, বুর্জোয়াগোষ্ঠীর উত্থান, সামরিক শাসকের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ব্যঙ্গ কৌতুকসহ নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পর্বের গল্পে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপভাষার ব্যাপক ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। গল্পের পরিমণ্ডল জুড়ে দেখা যায় দক্ষিণবঙ্গের উপস্থিতি। এই সময়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ-জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩)। গ্রন্থের গল্পগুলো যথাক্রমে-শোণিত সেতু (১৯৬৯), খাঁচা (১৯৬৭), জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩)। দ্বিতীয় গ্রন্থ-নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫)। গ্রন্থের গল্পগুলো যথাক্রমে-ভূষণের একদিন, নামহীন গোত্রহীন, কৃষ্ণপক্ষের দিন, আটক, ঘরগেরস্থি, কেউ আসেনি, ফেরা।

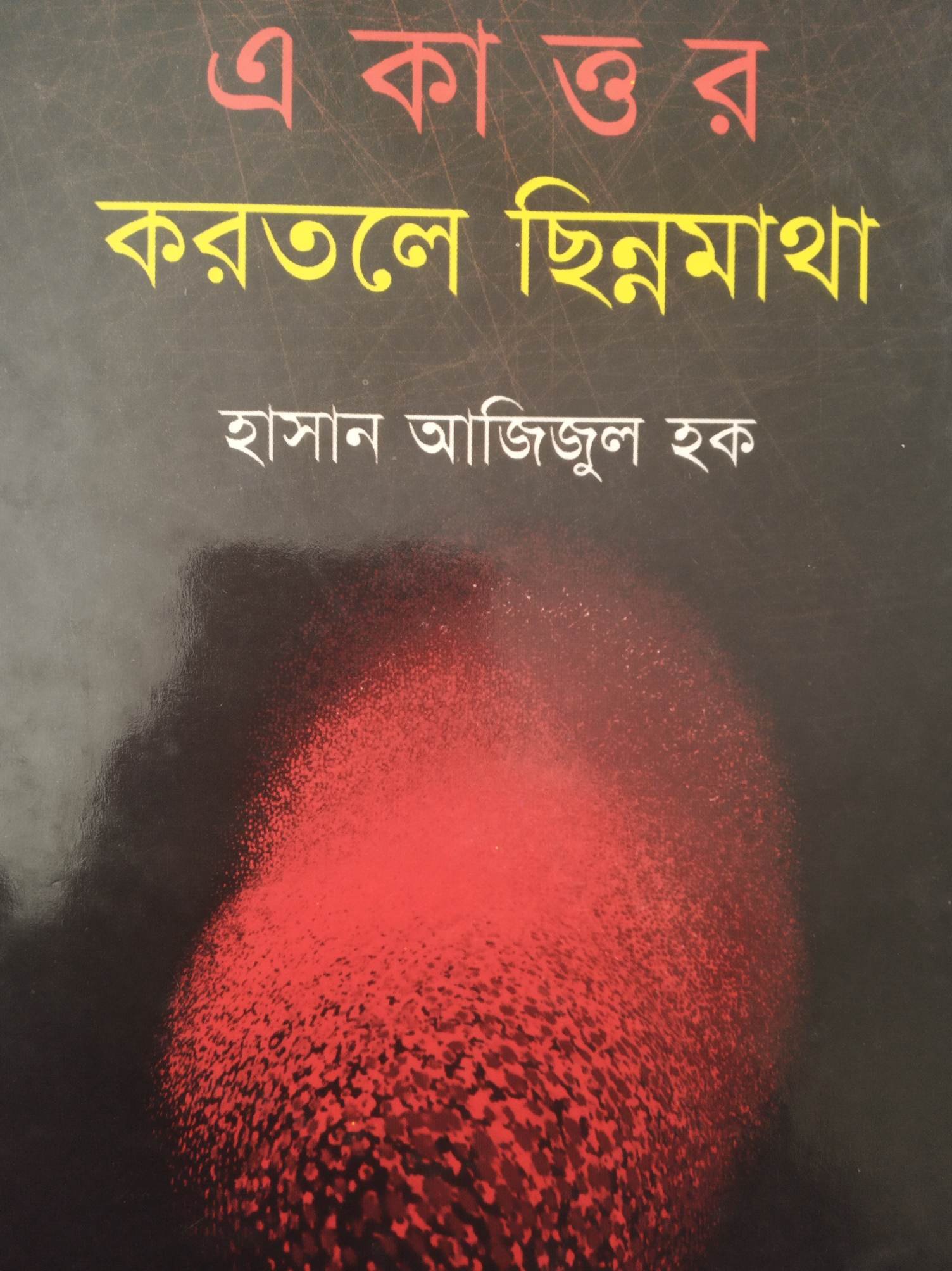

তৃতীয় বা শেষ পর্বটি হল বর্তমান বা উত্তরকাল পর্ব যে সময়ে তিনি নতুন করে তাঁর গল্পবিন্যাসের ছক আঁটছেন। এই পর্বের প্রথম গল্পগ্রন্থ-পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১)। গ্রন্থের গল্পগুলো যথাক্রমে-মধ্যরাতের কাব্যি, সরল হিংসা, সাক্ষাৎকার, পাতালে হাসপাতালে, খনন। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ-আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮)। গ্রন্থের গল্পগুলো হল-আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮১), মিনি মাগনার টুমকুড়ি (১৯৮২), হাওয়া নেই মাটির তলার মাটি (১৯৭৮), সমুখে শান্তি পারাবার (১৯৮১), পাবলিক সার্ভেন্ট (১৯৮৩), অচিন পাখি (১৯৮৮)। তৃতীয় গল্পগ্রন্থ-রোদে যাবো (১৯৯৫)। গ্রন্থের গল্পগুলো হল-রোদে যাবো (১৯৬৮), বাইরে (১৯৬৮), খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন (১৯৮২), ঝড়, নবজাতক (১৯৭৪) নিশীথ ঘোটকী (১৯৮০), ভূতের কষ্ট (১৯৮২), কোথায় ছোবল (১৯৭৯)। চতুর্থ গল্পগ্রন্থ-মা-মেয়ের সংসার (১৯৯৭)। গ্রন্থের গল্পগুলো যথাক্রমে-সম্মেলন, মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে, মাটিপাষাণের বৃত্তান্ত, বিলিব্যবস্থা, ঘের, জননী, মা-মেয়ের সংসার। এ ছাড়াও অগ্রন্থিত-শত্রæ, দিবাস্বপ্ন (১৯৬৯), একটি অনুল্লেখ্য কাহিনী (১৯৬৯), স্বপ্নেরা দারুণ হিংস্র (২০০১) প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গল্পগুলো কালানুক্রমিকভাবে গ্রন্থিত হয়নি বইয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হাসান আজিজুল হকের প্রধান গল্পগুলোর স্থান-কাল-পাত্রের ওপর সামান্য আলোক সম্পাত করা আমাদের এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

হাসান আজিজুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য’ (১৯৬৪) দশটি গল্পের সমাহার। গ্রন্থনামে দারুণ একটি কাব্যগন্ধী কোমল ব্যঞ্জনা থাকলেও গল্পসমূহের আবহ-প্রেক্ষাপট পারিপার্শ্বিক-চরিত্র-কাহিনী বিন্যাস কঠিন কঠোর রূঢ় বাস্তবতার আগুনে দগ্ধ। গ্রন্থের নামাঙ্কিত কোনও গল্প এই সংকলনে নেই। গ্রন্থের প্রথম গল্প ‘শকুন’ (১৯৬০) একটি প্রতীকী গল্প। গ্রাম-জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘শকুন’ গল্পের কদর্য কুৎসিত প্রাণীটি শুধু প্রাণীর অবয়ব নিয়ে থাকেনি সেটি হয়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ মুনাফাখোর এক মহাজনের প্রতিনিধি। সেই মহাজন অঘোর বোষ্টমের লোলুপ থাবা সমাজের সাধারণ জীবন প্রত্যাশী মানুষগুলোর অস্থি-মেদ-মজ্জা শুষে নিচ্ছে। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে গ্রামের কয়েকটি ছেলে মাঠের মধ্যে প্রথম আবিষ্কার করে এই শকুনটিকে। দিকভ্রান্ত প্রাণীটি হঠাৎ আবির্ভূত হয় কুসীদজীবী মহাজনের ভূমিকায়। লেখকের ভাষায়:

“ছেলেদের কথায় শকুনটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে, মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনের খাদ্য তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের গন্ধ ভরা নোংরা পালকের মত; সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। কেন-মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে।”

‘উত্তর বসন্তে’ গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে পূর্ববাংলার এক নিম্নবিত্ত, যন্ত্রণাখিন্ন, দাঙ্গাতাড়িত পরিবারের জীবনালেখ্য। পরিবারে বাবা-মা, তিনভাই, দুইবোন ছিল, কিন্তু লিপি নামক বোনটি বর্তমানে অকালমৃত। গল্পের সূচনায় ঘর-বাড়ি ও পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা যেন চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সত্তাকেই তুলে ধরে। ‘অন্ধকার জমে আছে বাড়িটাতে। আশে পাশে আম, জাম, কাঁঠাল বাগানের মধ্যে হতাশ অন্ধকার দলা পাকিয়ে আছে।’ বা জনমনিষ্যি নেই-ছি ছি ছি, এমন দেশ ভূভারতে দেখি না- পাশাপাশি দেখা যায় দিনের বেলাতেও মশারির ভিতর হাঁটুর মধ্যে মাথাগুঁজে পাথরের মতো বসে থাকেন আব্বা আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন কারণে অকারণে।’ বোঝাই যায়, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ চরিত্রগুলি তাদের পরিত্যক্ত বাসভূমিতেই অনাগত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সঞ্চিত সুখ-স্বপ্ন আশা ত্যাগ করে চলে এসেছে। বেঁচে থাকাই এখন তাদের কাছে এক দুর্বিষহ যন্ত্রণা।

‘বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা ভোগ করা ছাড়া তার যেন বেঁচে থাকার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।’

হতাশাজীর্ণ, জীবনচ্যুত, ‘বাপ-মায়ের কাছে মনে হয় জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো বাতাসে উড়ছে।’

‘তাই সেই বাড়িটা থেকে তার কোণে কোণে জমা অন্ধকার থেকে ঐ বাগানটার জমাট জনহীন স্তব্ধতা থেকে, মায়ের বিমর্ষ বকবকানি আর আব্বার ভীষণ চিৎকারের কাছ থেকে পালিয়ে……..এই ক্লাসরুমে আসা যেন বাণীর কাছে এক মুঠো মুক্তির ক্ষণিক আনন্দ স্বরূপ।’

ঘটনাক্রমে বাণীর সঙ্গে দেখা হয় তার মৃত বোনের প্রেমিক কবীরের। কবীর বাণীকে নতুন জীবনের, নতুন প্রত্যাশার শরিক করে নিতে চাইলে বাণী অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তাকে বলে ‘আমাকে লোভী করে তুলো না। আমরা সবাই অসুস্থ। আমাদের লোভী করতে নেই। আমাদের কোনো অধিকার নেই জীবনে। দেশভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। পূর্ববাংলায় এসে তাদের পরিচয় শুধুমাত্র, রিফ্যুজি, উদ্বাস্তু’। ‘কোনোকিছুই তাদের পরিচিত আর প্রিয় নয়, ছোট ভাই দুটি নিরানন্দ’। দাঙ্গা আর দেশবিভাগ মিটে যাবার পরও তার চরম চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে এই বিকৃত, পঙ্গু, অসহায় মানব জীবগুলি যারা সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত। এমন এদের জীবন জীর্ণ, ছেড়া ন্যাকড়ার মতোই বা স্রোতের শেঁওলা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। গল্পের আব্বা জীবনযুদ্ধে পর্যুদন্ত, ক্ষতবিক্ষত একটি চরিত্র। পাশবদাঙ্গা, উদ্ধাস্তু সমস্যা, অস্তিত্ব সংকট ইত্যাদি নানা কারণে আজ তিনি অন্ধকারের জীব, চলমান শব, শুধু তাই নয়, অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে যেন জীবন্ত বলেই মনে হয় না। আর এই তীব্র জীবন বিমুখতা, তিক্ততা থেকে তাঁর উচ্চারণ, ‘মহাপাপ করেছি, না হলে এত কষ্ট হয় আমার আর আমার ভাগ্যেই যত সব অপদার্থ জন্মায়?’ বর্ধমানের পুরনো জেলা শহরটার লাল রোদ তথা জীবনের সদাহাস্যময়, উজ্জ্বলমুখর দিনগুলি দাঙ্গাবিধস্ত মানুষগুলির জীবন থেকে চিরতেরে বিদায় নিয়ে পরিবর্তে তাদের মূকপ্রায় জীবনের নীরব দর্শক করে ছেড়ে দিয়েছে।

‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পটি হাসান আজিজুল হকের সবচেয়ে বেশি আলোচিত গল্প। এটি সমাজ তথা জীবনবীক্ষার আরেক অনবদ্য স্বাক্ষর। সামাজিক অবক্ষয় ও পরিস্থিতি মানুষকে জীবনের কোন স্তরে উপনীত করে তা এই গল্পের বৃদ্ধ পিতার অক্ষমতার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট। দেশত্যাগী বৃদ্ধকে গভীর রাতে পাড়ার কয়েকজন বেকার যুবক দুটো টাকা সঁপে দেয় যা সাহায্যেরই নামান্তর। বুড়োর মতে, ‘দেশ ছেরেছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে’। বাড়ির উঠোনে সে একটি করবী গাছ লাগিয়েছে। যা তার মতে, ‘ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।’ এরপরেই সে অতি সুকৌশলে, সন্তর্পণে যুবতী কন্যা রুকুর ঘরে ঐ যুবকদের পাঠিয়ে দেয়। আর পাশের ঘরে, ‘তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ-সুহাস হাসছে হি হি হি’-…….। এখানে করবী গাছটি কিছুটা প্রতীকী ব্যঞ্জনা বহন করছে। যে গ্লানিপূর্ণ, ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল জীবন বৃদ্ধ বহন করে চলেছে তার থেকে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। স্বচক্ষে নিজ আত্মজার করুণ বিষময় পরিণাম তাকে একটুও বিচলিত করে না। শুধু, ‘পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ’-……. এই পরিস্থিতিতে অসহ যন্ত্রণা এবং অক্ষমতায় নিষ্ফল ক্রন্দনই বৃদ্ধের একমাত্র হাতিয়ার। আসলে এই বিষ জর্জর, ধিকৃত, ট্রাজিক জীবন থেকে এক পলকে মুক্তির প্রতীক ঐ করবী গাছ। তাই মনে হয়, বুড়োর বেদনাবাহী, অভিশপ্ত জীবনের সাযুজ্যে করবী গাছটি এক অতি তাৎপর্য পরিষ্কার ধরা পড়ে: “আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পে দাঙ্গাতাড়িত উদ্বাস্তু বৃদ্ধ পিতা বেঁচে থাকার জন্য নিজের কন্যাকে উলঙ্গ সঁপে দেয় তাদের হাতে, তখন জীর্ণ এই বাংলাদেশের ছবি চোখের সামনে করাল হয়ে দুলতে থাকে।……আর ‘এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ’? নামক পৌনঃপুনিক অবোধ প্রশ্ন সে কি লজ্জার, আমাদের মানবজন্মের অপরাধের, নাকি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ? হাসান, আমার ধারণা, ইত্যাকার সমুদয় অর্থই এর মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন।”

‘খাঁচা’ গল্পটি দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিন্তানের একটি পরিবারের ভারতে চলে যাওয়া না যাওয়ার দোলাচালের প্রেক্ষিতে রচিত গল্প। প্রথমাংশে পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। এতেও দেশবিভাগের কারাল ছায়াপাত ঘটেছে। তা প্রৌঢ় অম্বুজাক্ষের বক্তব্যে প্রতিফলিত, ‘এখন পাকিস্তান হয়ে গেল, হয়ে গেল, এখন কী হবে’? তাই স্ত্রী সরোজিনীর মুখেও শোনা যায়, ‘কত কষ্টে দেশ ছাড়ছি। ইন্ডিয়ায় গেলে বার বার কি বদলাতে পারব’? বা ‘যেতে যখন হবেই তখন তাড়াতাড়ি কি ভালো নয়? যত তাড়াতাড়ি মায়া কাটানো যায়। সবাই চলে যাচ্ছে। আমরাও তো যাব।’ সামান্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অম্বুজাক্ষ। বৃহৎ পরিবারের অভাব, দৈন্য দ্বারা নিত্যতাড়িত সে। তবু এই দুর্দিনের মাঝেও মানুষ স্বপ্ন রচনা করে চলে। মিছে আশা তাকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। অম্বুজাক্ষের কথায়, ‘আচ্ছা আমাদের এই দেশেরই মতো দেখতে কোথাও গেলে হয় না? যেখানে ধরো নদী আছে, গাছপালা একটু বেশি-কোন ঠাণ্ডা জায়গায়…অর্থাৎ একই পাখি দেখব-একই মেঘ আর আকাশ-এই রকম কথা বলে ফেলে সে।’ বা, ‘কোথাও যাব না আমি। ভারি পরিশ্রম গেছে আমার সারাজীবন। চুপচাপ বিশ্রাম নেব সেখানে গিয়ে। আমাকে আর খাটাতে পারবে না তোমরা। একটা ছোট্ট বাগান করে দিও। শিউলি, বকুল, চাঁপা, গোলাপ এই সব গাছ দিয়ে-একালে আমাদের যেমন ছিল।’ এরপর ঘটনাচক্রে সর্পাঘাতে ছেলে অরুণের মৃত্যু ও অম্বুজাক্ষের বৃদ্ধ পিতা কালীপ্রসন্ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্তহন। শেষ পর্যন্ত অম্বুজাক্ষের সিদ্ধান্ত – ‘আমরা আর যাচ্ছি না সরোজিনী।…গিয়েই বা লাভ কি বলো? একই কথা। খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয়, এখানে তবু খেতে পাচ্চি দুমুঠো- সেখানে লোকজন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।’ফলে সরোজিনীর আশা-ভালোবাসা দিয়ে নির্মত স্বপ্নসৌধ নিমেষের মধ্যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লে ক্ষোভে, দুঃখে উন্মাদ প্রায় হয়ে সে সেতারের খোল টুকরো করে। হারিকেনটাও চুরমার করে ফেলে। এরপর অম্বুজাক্ষের সকরুণ আর্তনাদ শোনা ‘সরেজিনী আমাকে নয়, আমি নই।’ গল্পের মাঝে রয়েছে স্বদেশে অতিবাহিত করা আনন্দময়, স্বস্তিদায়ক দিনগুলির স্মৃতিচারণা। ‘আমরাও যাব, আমরাও যাব।…এই সব পরিত্যাগ করে, এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে। সজল আকাশ, ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুরঘাট, শাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেখ, পদ্মপিসী এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। নতুন আলোয় চোখ রেখে। সেই নীল পর্বতশ্রেণী, উদ্রিক্ত সমুদ্র চেতনায় দোলে’। দেশভাগের যূপকাষ্ঠে অনাড়ম্বর, স্বস্তিপূর্ণ জীবনগুলি কেন বলি হল, তার সদুত্তর হয়তো কেউ দিতে পারবে না। ‘খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে ল্যাপটানো শণের মতো হালকা চুল’, ‘সরোজিনীর শিরা-ওঠা শীর্ণ হাত’ ও ‘কালীপ্রসন্ন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে-জটিল গ্রন্থিতে দুর্বোধ্য লাগছে কদাকার মুখ’ ইত্যাদি বর্ণনা ছন্দোভঙ্গ, বাঁকাচোরা হয়ে যাওয়া দাঙ্গাজর্জর সেই জীবনগুলির যা সেই সময়কার যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

‘জীবন ঘষে আগুন’ গল্পটি পাঠককে এক অন্যপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখে এনে দাঁড় করায়। হাসান আজিজুল হক এখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত রাঢ় অঞ্চলের মানুষের কর্মকাণ্ড একটি মেলার সূত্রে রাজহস্তীর আগমন, আদিম জন-মানসের ভালোবাসা-প্রেম, কথোপকথন ইত্যাদির তাবৎ চিত্রকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি যে ভাবে গল্পটি আরম্ভ করেছেন তার স্কেচধর্মী উদ্ধৃতি এরকম: মেলায় যাচ্ছে হাতি। তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে অনাবৃষ্টির রুক্ষ কঠিন দিগন্তের পর দিগন্ত সাজানো বিশালাকায় প্রান্তর। হাতির পেছনে জুটেছে সর্বহারা শ্রেণীর কয়েকটি বালক। জন্মদিনের পোষাকেও কেউবা। বৃষ্টি হওয়ানোর জন্যেও মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে আছে একটি আদিম ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা। দুটি ষাঁড়ের পেছনে লাঙল জুতে দেওয়া। যে ভূমিতে লাঙল স্পর্শিত হবে, বিশ্বাস, সে জমি উর্বরা শক্তি পাবে। এখানে একপাশে উপস্থিত আছে জমির মালিক পুত্রের একটি দল অন্যপাশে নিরন্ন ভূমিহীন বাগদীরা। গরু দুটোর অনুষ্ঠান শেষ হলে বাবুরা বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছেন। পথে খেতে না পেয়ে মৃত মুসলমান একটি কিশোরীর শব অবলোকন। এরপর ‘ঘন্টা’ নামধারী বাবুটির দল থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। একটি বাগদী মেয়ের সঙ্গে তার যৌন মিলন। শেষে ধরা পড়ে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ বাগদীদের হাতে দারুণ প্রহার জনিত কারণে মৃত্যুবরণ। রাতের শেষের দিকে মহিষ বলিদানের পূর্বে অচ্ছ্যুৎ বাগদী মনোহরকে বলিদানের অভিনয়। মহিষ বলিদান। এ সময়ে ঘন্টাবাবুর মৃত্যু-খবর সর্বত্র ছড়ায়। সব পড়ে থাকে। বাবুরা বাগদীদের ঘরগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয়। বাগদীরা এর দাদ নিতে একজোট হয়ে বাবুদের নিশ্চিহ্ন করতে এগোয়। সঙ্গে ক্ষুধা পীড়িত দরিদ্র মন্তাজ ও তার সম্প্রদায়। এই হল কাহিনি।

হাসান এ গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছেন। স্পষ্ট দু’টি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর উল্লেখ এখানে আছে, তাতো আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের মনে হয় হাসানের এমন জীবন রস রসিকতাপূর্ণ কাহিনিটি ভূল দৃষ্টির জন্যে পরিণামে শুধুমাত্র প্রতিরোধের চিত্র তৈরীতে শেষ হয়েছে। বিপ্লবের সুনিশ্চিত পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি।

‘ভূষণের একদিন’ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পরেরকার এক সময়। দিনমজুর ভূষণ বেড়া বাঁধার কাজ নিয়েছিল মল্লিক বাড়িতে। বন্দুক হাতে তিন যুবক কাজে লাগা ভূষণের কাছে এসে দাঁড়ায়। তাদের কাছেই ভূষণ জানতে পারে, পাকিস্তান আর থাকছে না। তাদের সঙ্গে বাঙালিদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যথারীতি ভূষণ খুবই অবাক। কারণ যুদ্ধের কোনো সংবাদ সে জানে না। দিনমজুর সে। মজুরি পেয়ে বাড়ি গিয়ে দুটো ভাত ডাল খেয়ে বেঁচে থাকতেই সে অভ্যস্ত। সারাক্ষণই জীবিকার সন্ধানে সে ঘুরছে। বিকেলে হাটে গিয়ে দেখে গাঁয়ের ছোটো খালপথে লঞ্চে করে পাকিন্তানি সৈন্যরা নামছে। এবং সৈন্যরা অতর্কিতে হাটে আসা মানুষদের ওপরে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তাদের বীভৎস হত্যাকাণ্ড লক্ষ করতে করতে একসময় ভূষণের ছেলে হরিদাস ও ভূষণ নিহত হয়। গণহত্যার এমন বীভৎস চিত্র এখানে হাসান তুলে ধরেছেন তাঁর নির্মোহ দৃষ্টিতে।

‘নামহীন গোত্রহীন’ গল্পটি মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের রূঢ় বাস্তবতার তার এক বিশ্বস্ত আখ্যান। সেদিন অন্ধকারে আবৃত। আকাশে সূর্য চন্দ্র হয়ত ছিল, বিজলি বাতিরও অপ্রতুলতা ছিল না- তবু স্থির অন্ধকারের এক থিকথিকে কদর্যতা হাত বাড়িয়ে সব কিছুকে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। আর তা হচ্ছে হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধা খোঁজার পাকিস্তানি প্রক্রিয়া। সময় নেই, অসময় নেই, দিন রাতের পার্থক্য করা নেই, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে ন্যায়-অন্যায়বোধহীনভাবে একেকজনকে ধরে আনা আর তার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে স্বীকারেক্তি আদায়ের চেষ্টা করা। এবং অবশেষে ব্যর্থ হলে তার বুকে মুখে গুলি চালিয়ে দেওয়া। এই রকম কারাগার সদৃশ দেশের অবস্থার ভেতরে একজন নামহীন গোত্রহীন লোক ট্রেন থেকে নামলো। তার হাঁটা চালার ভাব দেখে বোঝা কঠিন, কোথায় তার গন্তব্য। তবে সে লোকটির সঙ্গে হেঁটে পাঠক অসাড় এক পরিবেষ্টনীর মধ্যে গিয়ে পড়েন। লোকজনের চলাচল কম। রেষ্টুরেন্ট হোটেলে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া মুশকিল। সবাই এক অকথিত ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। কোথাও কোন মানুষকে ধরে তার পা বেঁধে উপরে তুলে সটান নীচে ফেলে দেওয়া হচ্ছে-মাথাটা ঠুঁকে যাচ্ছে তার শানে। হঠাৎ হয়ত একটি মিলিটারি গাড়ির আওয়াজ হল, দেখা গেল সেখান থেকে একজন মাহিলার আর্তস্বর ভেসে আসছে। সমন্ত দেশটি যেন বধ্যভূমিতে রাতারাতি রূপান্তরিত হ’য়ে গেছে। এ-ধরনের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আমাদের নামহীন লোকটি একটি বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে কড়া নাড়ে। অনেকক্ষণ পরে শুষ্কমুখ, ভয়ার্ত এক মহিলা দরজা খুলে দেয়। নামহীন লোকটি অসিতকে খোঁজে। কে অসিত, কোথায় অসিত মহিলাটি তার সামান্য হদিশটি পর্যন্ত জানে না। সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অদৃশ্য হয়। আবার লোকটি পথে নামে। যেন সে চেনা অচেনা পথ পাড়ি দিয়ে আবার একটি গৃহের দরজায় এসে থামে। সেখানে বড় মোলায়েম কণ্ঠে ডাকে, মমতা। কেউ উত্তর দেয় না। দরজা ধাক্কা দিলে খুলে যায়। ভেতরে অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই। লোকটি ঘর দিয়ে এসে ভেতরের উঠানে নামে। সে একটি কোদাল যোগাড় করে উঠানের মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে মৃত স্ত্রী ও সন্তানের হাড় গোড় পায়। অতঃপর আরও কিছু পাবার প্রত্যাশায় দারুণ আগ্রহে মাটি কুপিয়ে যেতে থাকে। এই নামহীন গোত্রহীন লোকটির বাড়িটি যেন সমগ্র বাংলাদেশের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

‘ফেরা গল্পটি যুদ্ধশেষে বিজয়ী এক মুক্তিযোদ্ধা আলেফের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। সংসারে বৃদ্ধা মা আর বউ আলেফের। উপোসী শরীর নিয়ে পালিয়ে হিয়েছিল আলেফের বউ। সে ফিরে এসেছে। আর পালাবেনা। বউ বলে- ‘দ্যাশ স্বাধীন হইছে, দুঃখু কষ্ট থাকবে না, ভাত-কাপড় পাবানি’। আলেফের মায়ের চাওয়া- ‘আমি আমার এই ভিটের চেহারা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ কিনবি।’ সব মুক্তিযোদ্ধাই স্বাধীন দেশে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল। দেখেছিল তাদের পরিবার পরিজনও। কিছুদিনের মধ্যেই আলেফের উপলদ্ধি হয় তার স্বপ্ন দেখা ভূল ছিল। রাইফেল কাঁধে বিজয়ীর ভাবমূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার কোন মানে নেই। রাইফেলটা সে বাড়ির পেছনের পচা ডোবায় নিক্ষেপ করে। ডোবাটা ছোট, প্রয়োজনে রাইফেলটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। লেখক কি তবে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, দেশের প্রয়োজনে পুনঃরায় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে? দেশরক্ষার জন্যে নতুন কোনো সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে? ভবিষ্যত দ্রষ্টা লেখকের এই ইঙ্গিত সত্যি সত্যিই যে বাস্তবায়িত হবে তা আমরা বুঝতে পারি স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তিত পটভুমির প্রেক্ষিতে।

‘সরল হিংসা’ গল্পটি দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে পরিবার ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টাই এ গল্পের মূল বিষয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছিল, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। এ সময় সহায়-সঙ্গতিহীন মানুষ নৈতিকতা-অনৈতিকতার ভেদরেখা ভূলে বেঁচে থাকর ন্যূনতম প্রচেষ্টায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিল। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও একেবারে দুর্লভ ছিল না। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষারত অপরদিকে সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় বিত্তবানের ঘরে খাদ্যের উৎসব। নিম্নবিত্ত অসহায় রমণীরা বেঁচে থাকার সর্বশেষ উপায় হিসেবে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়। সমকালীন সমাজবান্তবতাকে তীক্ষ্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে গল্পকার স্থূলতমভাবে বাঁচার বিষয়টি ‘সরল হিংসা’ গল্পে উপস্থাপন করেছেন। এ গল্পে দেখা যায়, সাতদিন আগে মৃত এক শিশুর দরিদ্র মা একাধারে অন্নাভাবে পীড়িত ও স্তনদান ব্যাহত হওয়ার শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর। এক রাতে জ্বরের ঘোরে নারীলোলূপ লালসার্জজর এক বামনের সাথে তার সাক্ষৎ ঘটে। টাকার বিনিময়ে নারীর শরীর সম্ভোগের ব্যাবস্থা পাকাপোক্ত হলে বামনের একটু আড়াল প্রয়োজন হয়। পথের ধারে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে বামন যোনসঙ্গমে লিপ্ত হলে অন্ধকার ফুঁড়ে সাত-আটটি মেয়েমানুষের আবির্ভাব ঘটে। জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প-সকলেই নিজেকে স্থূল পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। বামনের সাড়া না পেয়ে তার হাত পা ধরে টানাটানি করে জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে। অবশেষে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে, বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঘাত করতে থাকে, সুবিধামত সর্বাঙ্গে লাথি দেয়, মাংসের মধ্যে নখ ডুবিয়ে দেয়। নগরীর দিকে তাকিয়ে তারা কলহাস্যে মেতে ওঠে। গল্পের সমাপ্তি এখানেই। গল্পের শুরুতে সস্তানহারা মেয়েটির বিষণ্ণতা যা গল্পান্তেও বিদ্যমান থাকে-তা ক্ষুধাকাতরতারই নিদর্শন। টেঁপি, তসিরুনের দলের বামনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াও আহার সংস্থানের উপায় হিসেবে উল্লেখিত। কিন্তু তারা পরষ্পরের প্রতিদ্ধ›দ্বী নয়। বরঞ্চ ‘উদরের জন্য তাদের যৌনতাকে, তাদের নারীত্বকে, তাদের মনুষ্যত্বকে বিক্রি করতে হচ্ছে বলে, সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের যে অসচেতন ক্রোধ, সেই ক্রোধের আক্রোশেই তারা বামন খরিদ্দারটিকে আক্রমণ করে। যে জান্তব বাঁচার স্তরে তাদের মনুষ্যত্ব নেমে এসেছে তাদের প্রতিরোধে তারা এক হিংস্র মুক্তির স্বাদ পেয়ে যায়’। নারীর যৌনতা অবলম্বিত হলেও ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিরোধের ঘটনাটি গল্প-বিষয়কে মহত্ব ও বিশিষ্টতা দান করে। তবে এটি ঠিক, প্রতীকী প্রতিরোধ সম্পন্ন হলেও এ থেকে মুক্তির উপায় তাদের জানা নেই, গল্পকারও নির্দেশ করেননি। তবে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এমনতর বিষয়ের অবতারণা নিঃসন্দেহে নতুনত্বের স্বাদবাহী।

‘আমার অপেক্ষা করছি’ এই গল্পে সংসদীয় রাজনীতির পক্ষাবলম্বনকারী বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের ভেতরের মানুষকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করা হয়েছে। মুকুল বললেন, ‘এর মধ্যে আমাদের রাজনীতি নেই। বাঙালি জাতি আজ বিপন্ন। আমি জানতাম ওরা এইভাবেই কথা বলতে অভ্যন্ত। বেশ সাজানো বাক্য- তৎসম শব্দ প্রধান, অতএব কথাটা গৎ বক্তব্য নয়। গৎ অবশ্য আমাদেরও আছে। একটু অন্যরকম। আমিও আমাদের একটা গৎ বাজিয়েছিলাম, তফাৎ আছে। বুর্জোয়া রাজনীতি আর সর্বহারার রাজীতি কখনো এক হতে পারে না। শ্রেণী শাসিত সমাজে আপনারা এক শ্রেণীর স্বার্থে রাজনীতি করছেন, আমরা আরেক শ্রেণীর জন্যে করছি।’

‘আমি সৎভাবে রাজনীতিতে এসেছি’ মুকুল বললেন। ‘তাতে কিছু আসে যায় না-আপনি কোন শ্রেণীর স্বার্থে রাজনীতি করছেন সেটাই আসল কথা। আপনার ব্যক্তিগত মতবলবাজিতে কিছু এসে যায় না। ব্যাক্তিগতভাবে আপনি একশ ভাগ সৎ হলেও কিছু এসে যায় না।’ এসব চোখ খোলা, চোখ বোজা রাজনীতিতে আজ দেখি কারুরই কোন উপকার হয়নি। কী এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের পানে দেশবাসী দ্রুত ছুটে চলেছে। দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সমগ্র ভূখণ্ডটি যাতে উথাল পাথাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, সংগঠনকারী সেই দলটি যে স্বাধীনতার ফলটা সম্পর্ণ চেটে পুটে খেয়েছিল, এও তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট। তাই রুনু যে কথা অকপটে বলতে পেরেছিল তার সত্যতা কোনক্রমে অস্বীকার করতে পারা যায় না- ‘এ দেশে যার রক্ত ঝরবে না সেই বিশ্বাসঘাতক।’

এমন যে জনস্বার্থে উৎসর্গিত প্রাণ, সত্যিকার দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী যোদ্ধা সে কিন্তু এ-দেশে উরুতে বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় অনবরত শরীরের রক্ত ঝরায়। আর শেষ পর্যন্ত কী হয়? তাকে জীবনের অপরপাড়ে পৌঁছানোর জন্য ‘লাফিয়ে লাফিয়ে ওরা জিপ থেকে নামছে। ভারি বুটের আওয়াজ পাচ্ছি।’ এমন বাস্তব সত্যের সাক্ষাৎকার আমদের পেতে হয়। তবু বোধহয় অপেক্ষা করতে হয়-তাই স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা ইত্যাদির সার্বিক ইতি ঘটে গেলেও অপেক্ষার ইতি ঘটনো যায় না।

‘মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত’ ছোটগল্পটিতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নির্বিত্ত ভূমিহীন শ্রেণী ও জোতদার শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান, শোষণ ও তার প্রতিকারকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয় সন্নিবদ্ধ হয়েছে। সরকার প্রণীত নীতিমালা কিংবা আইন-ব্যবস্থার ফাঁক-ফোঁকরের সুযোগ গ্রহণ করে একশ্রেণীর মানুষ কী করে সবার চোখে ধূলা দিয়ে জনগণকে শোষণ করছে সে বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ গল্পে উপস্থাপিত। বিপুল সংখ্যক খাস জমি সরকার ভূমিহীনদের বরাদ্দ দিতে চেয়েও টালবাহানা করে বরাদ্দ প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাখে। কিন্তু খ্যাতিমান সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন জানতে পারেন, সরকারের নোংরা টালবাহানা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একজন ভূমিহীন এক একর জমি বরাদ্দ পেয়েছে ভূমিহীন একামতউল্লা প্রকৃত অর্থেই জমি বরাদ্দ পেয়েছে কিনা জানতে মোনাজাতউদ্দিন তা সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং জোতদারের কৌশলের কথা অবগত হন। মাহিন্দার বা ভাতুয়া একামতউল্লার অশিক্ষা ও নির্বিত্ত অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে জোতদার। সে কাগজে কলমে তার মাহিন্দার’র নামে খাস জমি বরাদ্দ করিয়ে নেয় কিন্তু প্রকারান্তরে জমি তারই দখলে থাকে এবং এ তথ্য স্বয়ং একামতউল্লাকে শিখিয়ে দেয়। জমির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাগ্রচিত্ত একামতউল্লা জোতদারের কাছে বারবার আবেদন জানায়। জোতদারও বারবার তার আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য করে। ভূমি আত্মসাতে দক্ষ জোতদার ভূমির মতোই উপাদেয় ব্যঞ্জন উদরস্থ করতে অভ্যস্ত। এক গ্রীষ্মের রাতে ও পরদিন সকালে ভুরিভোজ করায় পেট ফুলে ওঠে অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত্রর ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় জোতদারের মলত্যাগ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু পাকস্থলীর ক্রিয়া সঠিকভাবে অব্যাহত থাকায় সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং দুপুরে ও রাত্রে পুনরায় খাদ্র গ্রহণ করে। বাসি পোলাওর সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ মিহিচালের ভাত, মাগুর মাছের কালিয়া, বিরাট একটি বোয়াল মাছের পেটি, পাকা রুইয়ের আধলা আর জ্বাল দেওয়া দুধের ঘন ক্ষীর দিয়ে জোতদার ভাবে-ভালো খাওয়া, ভালো পরার কথা ইসলামে আছে আর রুজির মালিক যখন আল্লা তখন দুপুরে যা কিছু এসেছিল আর রাতে যা কিছু এল তা তিনি পাঠালে তবেই তো এল। তবে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে একামতউল্লার খাস জমিতে মলত্যাগের উদ্যোগী হতেই জোতদার হঠাৎ তাকে দেখতে পায় এবং পরমুহূর্তেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। এতে জোতদারের মলত্যাগ করা সম্ভব হয় না। তার মনে বারবার একমতউল্লার দাবি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। পুনরায় মলত্যাগের চেষ্টা করলে তাকিবুল সামনে এসে দাঁড়ায়। সেও জোতদারের জুলুমের শিকার। আর তাকে দেখে জোতদারের মলত্যাগের চেষ্টা পুনরায় ব্যর্থ হয়। এভাবে দশ দিনের মাথায় জোতদার তার পঞ্চাশ একর জমির ঠিক মাঝামাঝি স্থানে মলত্যাগের চেষ্টা করতেই একামতউল্লা, তাকিবুল নছর, ফিরু প্রমুখ গ্রামের নিরীহ ও শোষিত মানুষেদের দেখতে পায়। শেষ পর্যন্ত জোতদার তার ঢাউস পেট নিয়ে বিকট চিৎকারে নিজের জমিতে মৃত্যুবরণ করলে জোতদার নামক অপশক্তির অবসান ঘটে।

‘মা-মেয়ের সংসার’ গল্পটির রচনাকাল এমন সময়ে যখন মুক্তযুদ্ধের সোল এজেন্টরা বাংলার তখত তাউস নির্বিকার দখল করে রয়েছে আমাদের তাই দেখার বিষয় হবে, গল্পলেখক এ-সময়টাকে কোন দৃষ্টিতে কেমন ভঙ্গিতে অবলোকন করেছেন। এখানে তাঁর দ্বিধাহীন শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ তরবারি কোন অর্থে বাতাস কাঁপিয়ে ঝলকে উঠছে। বাস্তব-অবাস্তবের আশ্চর্য এক কাহিনি আমাদের শোনায়। আমরা সত্য অর্থে বুঝি না এর কতটুকু আসল আর কোনটুকুই বা অলীক। মা ও মেয়ে অপরূপা, থাকে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে। ছনে ছাওয়া তাদের কুটির। বাঁচার সামন্য উপকরণ নিয়ে তাঁদের চলতে হয়। কোথা থেকে চাল জোগাড় হয়ে তাদের, বোঝা যায় না-তবু তাদের হাড়িতে মাঝে মধ্যে ভাত থাকে। তা খাওয়ার চেষ্টায় রত হওয়ার পূর্বে দুই জনই প্রবল পরাক্রান্ত ও জবরদস্ত পরপুরুষের হাতে পড়ে। তাঁরা ওদের নিয়ে বন্য উল্লাসে মাতে-ওদের নগ্ন করে আদিম খেলায় মত্ত হয়। অতঃপর কাজ সারা হলে হাড়িতে রাখা দুজনের ভাত চারজনে গোগ্রাসে গিলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। বোঝা যায় না শেয়াল শকুনের খাদ্য হতে কেন গল্পকার এদের এমন অস্থানে একাকি বসবাসের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। গল্পে নেই, তবু যদি ধরি এরা লোকালয়ে কারু বাড়ি দাসী বাঁদি হয়ে থাকছে, তখনও তো এদের কপালে ওই একই ব্যবস্থা জুটত! যাই হোক, তা না হয়ে এখানে থেকে তারা জন্তু জানোয়ারের খাদ্যে পরিণত হয়েছে ভালো কথা। তবে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে এই জলা জঙ্গলে থেকেও তথাকথিত সামাজিকতার কুলিশ আঘাত তাদের পেতে হচ্ছে। পেটের বাচ্চা কোথা থেকে এসেছে এবং এর ফলে বিচারের সামনে তারা এদের ফেলতে চাচ্ছে। বড় আশ্চর্যের কথা! দায় দায়িত্ব নেওয়ার বেলা কেউ নেই, অথচ বিচার-বিবেচনার বেলা সবাই রীতিমত এগিয়ে।

যারা কিছুরই প্রত্যাশী না, তাদের জব্দ করাও কঠিন। এভাবে দিন কাটিয়ে মা একদা বাচ্চা প্রসব করে, কিন্তু তা থাকে না। মেয়ে অন্যসময় আরেকটি প্রসব করে। সেটি চিল চেঁচিয়ে সারা হয়। সারা গল্পটির মধ্যে গরীব বলি অথবা মেয়ে মানুষ বলি তাদের ওপর চারপাশে কন্টকসম বেড়ে ওঠা অত্যাচারীর দল চিরকাল যেমন ষ্টিম রোলার চালিয়েছে, এখানে তার কোন ব্যতিক্রম অলক্ষ। তবু মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন বারং বার জাগ্রত হয়। এটি তো আমাদের দেশের কাহিনি- এদেশীয় প্রেক্ষিত, চরিত্র সবকিছু সফল পরিচ্ছন্নতায় ফুটেছে কিন্তু সময়টা কখন তা যে পরিষ্কার হয়নি।

গল্পের আসরে হাসান আজিজুল হক সর্বদাই সচেতন ছিলেন লেখকের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে। শুরুতেই একটি প্রতিজ্ঞা যেন ছিল তাঁর। সেকারণে আর পাঁচজন লেখকের মতো কল্পকাহিনীর পসরা সাজিয়ে তিনি পাঠকের সামনে হাজির হননি। জীবন ঘষে আগুন জ্বালাবার ব্রত ছির তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্যতম লক্ষ্য। তাই পাঠক তাঁর গল্পে অতিবাস্তবতার তীব্র আলোকস্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সরলতার উপরি আবরণ খুলে খুলে জীবনকে রূঢ় বাস্তবতার কষ্টি পাথরে যাচাই পূর্বক গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করেন পাঠক। বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যবিশ্লেষক অধ্যাপক হায়াৎ মামুদের ভাষায়ঃ…..

‘হাসান আজিজুল হক প্রায় এক ক্ষমমাহীন বিশ্বকে উপস্থিত করলেন। এবং......নিরাসক্ত নন, নিষ্ঠুর তান্দ্রিক তিনি। গল্পের গঠনশৈলী সম্পর্কে উৎকেন্দ্রিক নন, অথচ তাঁর ভাষাকে কোনো দোষে অভিযুক্ত করা যাবেনা : সাংকেতিক নয়, কিন্তু অকল্পনীয় ক্ষুরধার। সরাসরি চলে যান কাহিনীর গভীরে।’ (মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য জটিলতা, ১৯৬৮)

যাপিত জীবনের পরিধিতে ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কালের দর্শন পেয়েছেন হাসান আজিজুল হক এবং তিনটি কালপর্বের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাঙাগড়া আর উত্থান পতনের প্রতিফলন ঘটেছে তার গল্পের ক্যানভাসে। গল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবন-দর্শনের বার্তাটিও পৌঁছে দিয়েছেন শিল্পিত কুশলতায়। সব মিলিয়ে তাঁর গল্পের স্থান-কাল-পাত্র অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করে বাঙালির আবহমান জীবনের প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসংত্র:

১। বিকাশ রায়, ‘দেশভাগের গল্প: হাসান আজিজুল হকের সৃজনী চৈতন্য,’ গল্পকথা, চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ- ১৪৯

২। প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫১-১৫২

৩। সরিফা সালোয়া ডিনা, ‘হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে উত্তরবঙ্গ,’ গল্পকথা পৃ- ১০০-১০১

৪। প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৪

চিত্রঋণ –

সব চিত্রই প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে।