'পরবাস' পত্রিকার গোড়ার কথা

(বাংলা ভাষার প্রথম প্রকাশিত ওয়েব ম্যাগাজিন “পরবাস” প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। ‘অবসর’ পত্রিকার তরফ থেকে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী সমীর ভট্টাচার্যর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন অবসর পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক ভাস্কর বসু)

ভাস্কর – সমীরবাবু, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানতে পারলাম যে প্রথম বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন, ‘পরবাস,’ ২৪ বছর অতিক্রম করে রজত জয়ন্তীর পথে পা বাড়িয়েছে। ১৯৯৭-এর অগাস্ট মাসে বাংলা পত্রিকা আন্তর্জাল-যাত্রা শুরু করেছিল পরবাসের প্রথম সংখ্যা দিয়ে। অকুণ্ঠ অভিনন্দন ‘অবসর’ পত্রিকার পক্ষ থেকে। আপনি সম্ভবত জানেন ‘পরবাস’ পত্রিকার পরে পরেই ‘অবসর’ পত্রিকার আগমন।

সমীরবাবু – ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কিন্তু ঠিক কবে আমি ‘অবসর’-এর কথা জেনেছিলাম মনে নেই। সম্ভবত, ওটা বের হওয়ার বেশ কিছুদিন পরেই হবে।

ভাস্কর – এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানাই যে আমরা কিছুদিন আগে ‘অবসর’ পত্রিকার যাত্রা শুরু নিয়ে পত্রিকার কর্ণধার সুজন দাশগুপ্ত ও সুমিত রায়ের একটি লেখা পেয়েছি। আপনি সম্ভবত দেখে থাকবেন। https://abasar.net/abasa-haraf/?sshankha=winter

সমীরবাবু – দেখেছি, এবং খুব ভালো লেগেছে। নতুন অনেক কিছু জেনেছি। আমি অনেককে পাঠিয়েওছি লেখার লিংক। অসাধারণ কাজ করেছেন ওঁরা। নিউ জার্সি ও বেল ল্যাবস-এ থেকেও দুঃখের কথা, ওঁদের নাম শুনে থাকলেও, সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে অনেক পরে। সুজনবাবুর সঙ্গে কলকাতার বইমেলায় কয়েক বছর আগে দেখা হয়, আপনারাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সুমিতদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কীভাবে, সেটা বলি। এতে বোঝা যাবে কত বড়ো মনের মানুষ ছিলেন উনি।

প্রায় ছ’ বছর আগে ওঁর সঙ্গে আমাদের বুকস্টোর-এর সূত্রে যোগাযোগ হয়। আগেই বলেছি ওঁর নাম শুনে থাকলেও আলাপ ছিল না। উনি আমাদের বুকস্টোরের ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করতে পারেন কি জানতে চান এবং বলেন যে এ-ব্যাপারে ওঁর কিছু আইডিয়া আছে। আমি তো ভীষণ আশ্চর্য ও খুশি হয়েছিলাম—কারণ বহুদিন ধরেই আমার ইচ্ছে ছিল অন্তত সার্চ করা যায় এমন একটা ক্যাটালগ করতে; একে-ওকে দিয়ে (বাণিজ্যিক সংস্থাই) চেষ্টাও একটু-আধটু করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই সব ঠিক মনের মতো হয়ে উঠছিল না। তা এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সুমিতদার সঙ্গে কথা হল। আমি ওঁর বাড়িতেও গেলাম একদিন। উনি অনেকটা কাজ করেছিলেন এবং করে যেতেও চাইছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে ওঁর চোখে ছানি পড়ার সমস্যা হচ্ছিল আর উনি কানাডা বা নিউ ইয়র্কের উত্তরে কোথাও সাময়িকভাবে ‘মুভ’ করার কথা বলছিলেন, তাই আমার মনে হয়েছিল ওঁর ওপরে এত কাজ দেওয়া অনেকটা জুলুম করা হয়ে যাবে। তাই ওই প্রজেক্টটা নিয়ে এগোইনি। আর একটা কথা, পরবাস এখন যে ওয়েব-হোস্টিং সার্ভিস নেয়, সেটা ওই সময়ে সুমিতদার পরামর্শেই নেওয়া। আমি খুব কৃতজ্ঞ এইরকম না-চাইতেই সাহায্যের প্রস্তাব পেয়ে। সুজনদা ও সুমিতদার ওই লেখার সঙ্গে এই ঘটনাটা প্রাসঙ্গিক, তাই বললাম এটা।

ভাস্কর – এই প্রসঙ্গে আপনাদের পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত সংস্করণ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?

সমীরবাবু – প্রথমেই বলব সম্বিত বসুর সম্প্রতি প্রকাশিত ‘আদি পরবাস-কথা – এক ব্যক্তিগত পর্যটন’ (https://www.parabaas.com/PB84/LEKHA/pSambit84.shtml) লেখাটি পড়ে নিতে। এখানে এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যাবে—কীভাবে অর্ণব, ইন্দ্রনীল (আইডিজি—ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত), পারমিতা, শ্রাবণী, সম্বিতরা বাংলা ওয়েবজিনের প্ল্যানটা করে, আর আমাকে কী করে জানি না তার মধ্যে জুটিয়ে নেয়। প্রথম সংখ্যাতে সবাই যে যার চেনাশোনা তাদের কাছ থেকে লেখা জোগাড় করেছিল। আমাদের কয়েকজন পাতা ভরাবার জন্যে লিখেছিলাম। অর্ণব ওই একটাই লেখা লিখেছিল, আর কখনো লেখেনি। শ্রাবণীকে দিয়ে কক্ষনো লেখাতে পারিনি কিছু। আর আইডিজি খুবই ক্রিয়েটিভ, আন্তর্জালে প্রকাশিত প্রথম বাংলা উপন্যাস তখনকার সোশ্যাল মিডিয়াতে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু বাংলিশ-এ। আইডিজি-র দ্বিতীয় (কিন্তু পরবাস-এ প্রথম) ধারাবাহিক উপন্যাস ‘লোকে বলে অলৌকিক’ শুরু হল এই প্রথম সংখ্যা থেকেই। আইডিজি ওর বন্ধু রোহন ওবেরয়, আর আমি আমার বন্ধু অমিতাভ সেন-এর কাছ থেকে লেখা জোগাড় করেছিলাম।

প্রথম সংখ্যার কাজ প্রায় হয়ে এসেছে, সেই সময়ে, জুন ১৯৯৭-র শেষে, সালমান রুশদি-র সেই বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) নিউ ইয়র্কার-এর স্পেশ্যাল ইস্যুটা বেরোল। তাতে ইংরেজি বাদ দিলে অন্য ভারতীয় ভাষায় যে পাঠকের পাতে দেবার মতো কনটেম্পোরারি সাহিত্য তৈরি হচ্ছে সেটা উনি যেন বেমালুম অস্বীকার করলেন। আমরা যখন ‘আন্তর্জালে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা’ পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় করছি, তখন এইরকম লেখা, আমাদের গায়ে তো জ্বালা ধরিয়ে দিল। কাজেই আইডিজি-র ওপর কাজ পড়ল, এর একটা জবাব দিতে হবে। ”আমরা কোথায়” নামের প্রবন্ধটা ও তাড়াতাড়ি লিখে দিল (https://parabaas.com/BORSHA/NOFRAME/LEKHA1/pAamraa.html)।

New Yorker এ সালমান রুশদির প্রবন্ধ ও পরবাস প্রথম সংখ্যার উল্লিখিত লেখা

এতে আমাদের তখনকার মনোভাব অনেকটা বোঝা যাবে। এখন গুগল স্কলার বা গুগল বই সার্চ করে দেখছি ইংরেজি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে পরবাস-এর এই প্রকাশনার প্রয়াসকে অন্যরাও আন্তর্জালে ইংরেজির hegemony-র প্রতিবাদ হিসেবে দেখেছিল। India Today পত্রিকায় ও বেশ কিছু অ্যাকাডেমিক বই, সিম্পোজিয়ামে এর উল্লেখ আছে।

তবে আমাদের প্রথম সংখ্যাতেই ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত লেখা আছে। রোহন ওবেরয় আর অমিতাভ সেন-এর লেখা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি এই সংখ্যাতে। কিন্তু তখন আমরা অরিজিন্যাল ইংরেজি লেখাটা রাখতাম না (এখন মনে হয় লিংক দিয়ে রাখলে খারাপ হত না)।

এই সূত্রে আর একটা কথা বলি। অধ্যাপক অসিত সেন-এর দুটো লেখা অমিতাভ এনে দিয়েছিল—তার একটার কথা এখনো মনে আছে—‘বঙ্গভারতীর নব্যসারথি’—বেশ সুন্দর এক রম্যরচনা। কিন্তু সেটি হিউসটন-এর এক দুর্গাপুজোর স্যুভেনির-এ বেরিয়েছিল। আমাদের তখন, এবং এখনো, কড়া নিয়ম, পূর্বপ্রকাশিত লেখা হলে চলবে না। কাজেই নেওয়া গেল না। আমরা এই নিয়মটি মোটামুটি জোরদার ভাবে মেনে আসার চেষ্টা করছি। এটা না করলে বোধহয় আমাদের সবাইয়ের পরবাস-এ আগ্রহ বজায় রাখা যেত না। মনে রাখতে হবে যে আমি-ই শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছিলাম। বাকি আদি পরবাসীদের বয়েস সব কুড়ির ঘরে তখন।

ভাস্কর – ২৪ বছরে পত্রিকার ৮৪টি সংখ্যা প্রকাশিত। তার মানে বছরে ৩টি অথবা ৪টি। এটি কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তর? যেমন ত্রৈমাসিক বা চতুর্মাসিক?

সমীরবাবু – শুরু হয়েছিল দ্বিমাসিক হিসেবে, এবং প্রথম কয়েক বছর আমরা সেটা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যেতে পেরেছি। তখন ওইজন্যে আমাদের সংখ্যাগুলি বছর ও ঋতু অনুযায়ী চিহ্নিত হত। আমার মতে সেটা ঠিক হয়নি, আন্তর্জাল পত্রিকা হিসেবে এটা কোনো বিশেষ জায়গার সঙ্গে আবদ্ধ নয়; ভারতে যখন গ্রীষ্ম, অস্ট্রেলিয়ায় তখন কী? কিছুদিন বাদে খেয়াল হয় প্রতি দু-মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা, এটা বজায় রাখা শক্ত। (যদি অন্তত কিছু পুরোনো লেখা পুনঃপ্রকাশ করতাম তাহলে অবশ্যই সুবিধে হত কিন্তু তা করিনি।) মাঝে মাঝে মনে হয়েছিল যে বেশিরভাগ জায়গায় এরকম ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ একটা আর্কাইভ-এ ক্রমাগত বা যখন কিছু লেখা একসঙ্গে নতুন যোগ করা যায় তেমন করতে। সেটা করেওছি পরবাস-এর অন্য বিশেষ বিভাগগুলোতে, কিন্তু মূল বাংলা পত্রিকা ‘পরবাস’-এর ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছি ছাপা-পত্রিকার ধরনে যথাসম্ভব নিয়মিত, আর গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি সমেত পূর্ণাঙ্গ একটা ইস্যু বের করতে। শেষ কয়েক বছর মোটামুটি নিয়মিতভাবেই বলা যায় প্রতি তিন মাস অন্তর বেরোচ্ছে। সুখের বিষয় এখন প্রতি ইস্যুতে লেখার সংখ্যাও অনেক বেশি।

প্রথম সংখ্যার লেখা পাঠানোর আহ্বান ও ঠিকানা এবং সম্পাদকীয়

ভাস্কর – ওয়েব ম্যাগাজিন শুরু করার যে প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল তা ওই লেখাটিতে পড়েছি। কিন্তু তা ছাড়াও আছে সম্পাদনা। এগুলো কীভাবে শুরু হল? বিভিন্ন বিভাগ কবে থেকে স্থির করলেন?

সমীরবাবু – সম্পাদনা প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। নানা সময়ে নানা ভাবে হয়েছে। সব সময়েই সৌভাগ্যক্রমে পরবাসে এক ‘কোর’ গ্রুপ ছিল বা আছে (যে গ্রুপের মেম্বার এত বছরে অল্পস্বল্প পালটালেও), তাঁরা পরবাস-এর সম্পাদনা, লেখা নির্বাচন, লেখা জোগাড়ও, ইত্যাদি নানা কাজে সাহায্য করেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। নিজেদের নামটুকু পর্যন্ত জানাতে চান না। ফলে, বাইরের কেউ মনে করতে পারে মাঝখান থেকে আমি একাই যেন সবকিছু করছি। সেটা মোটেও নয়। আমি peer review প্রসেসের সাহায্য নিই। কোনো বিশেষ ক্রম ছাড়াই কয়েকজনের নাম বলছি—(আশা করি তাঁরা কিছু মনে করবেন না)—অতনু দে, ‘আইডিজি’, চিরন্তন কুন্ডু, ছন্দা বিউট্রা, দীপঙ্কর চৌধুরী, নন্দন দত্ত, নন্দিনী গুপ্ত, পলাশ বরণ পাল, পার্থ চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। মাঝখানে বেশ কিছুদিন স্বর্ণেন্দু সেন, নন্দন সেনগুপ্ত, সোম সেনগুপ্ত (যে পরে বাংলালাইভ শুরু করে)—এরা ছিল। নিশ্চয় কিছু নাম মিস করছি। এ ছাড়া একদম গোড়া থেকেই ‘আদি’ পরবাসীরা তো আছেই (অর্ণব, সম্বিত, পারমিতা, শ্রাবণী, আইডিজি); আছেন রাজীব চক্রবর্তী ও তার মাধ্যমে অরণি বসু, রাহুল মজুমদার, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন ভট্টাচার্য। আর একটু বড়ো বলয়ে ধরলে অমিতাভ সেন, অংকুর সাহা, অংশুমান গুহ; নিরুপম চক্রবর্তী, বৈদূর্য ভট্টাচার্য, মন্দার মিত্র; এদের কারুর কাছে একবার-দুবার গেছি কোনো পরামর্শের জন্যে, আবার কেউ কেউ প্রায় পরবাস-এর গোড়া থেকেই এখনো অবধি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন।

বিভিন্ন বিভাগগুলি কতকটা আপনা-আপনি হয়ে উঠেছে। Translation Section-টা কেবল অন্যভাবে। আন্তর্জালে দক্ষিণ-এশীয় সাহিত্যের ওপর একটা listserv ছিল, ছিল কেন, এখনো আছে, অন্তত তিরিশ বছর ধরে চলছে। সেখানেই ‘আড্ডা’ মারার সময়ে একবার ‘হাত’ নিয়ে কবিতার আলোচনা হয়। তখন নন্দিনী গুপ্ত, বোধহয় সে তখন নেদারল্যান্ডস-এ থাকত, বুদ্ধদেব বসুর ‘একখানি হাত’ কবিতার সুন্দর একটা অনুবাদ পাঠায় সেই listserv-এ। আমি তো সবসময়েই লেখা ও লেখকের খোঁজে থাকি! ওকে পাকড়ালাম, দেখা গেল, ও আরো অনেক অনুবাদ করেছে–বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এরকম আরো অনেকের। ওই থেকে শুরু হল—পরে বেশ কয়েকজনের ভালো ভালো অনুবাদ অনেকদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে বা এখনো হচ্ছে।

যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিভাগের ট্রিগার হচ্ছে অমর্ত্য সেন-এর গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ওপর New York Review of Books-এ যে সুন্দর লেখাটি বেরিয়েছিল, সেটি। মন্দার (মিত্র) প্রস্তাব দিয়েছিল এটার বাংলা অনুবাদ হলে বেশ হয়, আর ও-ই অনুবাদ করে দেবে। আমি তো কিছুটা ভয়ে ভয়ে অমর্ত্য সেনকে ইমেল দিলাম অনুমতি চেয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেলাম ডিয়ার সমীর, গো এহেড… বলে। সঙ্গে NYRB-র ‘রেমন্ড …’-কে নির্দেশ, যাতে উনি আমাদের প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন। কিন্তু হলে কী হবে, মন্দার আর এর অনুবাদটা শেষ করতে পারল না। আসলে অরিজিনাল লেখাটি এত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় যে তার গা থেকে ইংরেজির গন্ধ ছাড়িয়ে অনুরূপ বাংলা করা মোটেই সোজা কাজ নয়। আমি আরো বেশ কিছুদিন চেষ্টায় ছিলাম যাতে ওটার অনুবাদ করাতে পারি। শেষে সায়ন (ভট্টাচার্য) বলেছিল করবে, কিন্তু বেশ কিছুদিন বাদে সেও হাল ছেড়ে দেয়। পরে অবশ্য লেখাটি The Argumentative Indian এবং এর পর বাংলা অনুবাদে ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’-এ নিশ্চয় অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা-টা আর দেখা হয়নি। আমার শুধু খারাপ লাগছে এই ভেবে যে প্রোফেসর সেন-কে আমরা যে অনুবাদটি করতে পারলাম না, এটা জানাইনি; জানানো উচিত ছিল। প্রসঙ্গত ওই বিভাগে চিরন্তন কুন্ডুর ‘ঝাঁকিদর্শন’ লেখাটি বোধহয় প্রথম বাংলা লেখা যা ‘ভাইরাল’ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর অন্তর অন্তর দেখতুম ওই লেখার লিংক নানা জায়গা থেকে ‘ইন-বক্সে’ আসছে, নতুন নতুন পাঠকরা সেটাকে আবিষ্কার করছে বলে।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ এইসব বিভাগগুলি প্রথমে পরবাস-এর কোনো সংখ্যার মধ্যে অনেকটা ‘ক্রোড়পত্র’ ধরনে প্রকাশিত হয়েছিল—পরে ওগুলোকে আলাদা বিভাগ হিসেবে প্রকাশ করেছি। আসলে ওইভাবে ‘সম্পূর্ণ বাংলা’ আইডিয়া থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছি, মূল পরবাস-এর আদি উদ্দেশ্যর হানি না করেও। (পরবাসের চিঠিপত্র বিভাগে একজনের একটা cryptic মন্তব্য এসেছিল—বক্তব্য মোটামুটি এই যে কোনো কালচার-এর পক্ষে এমন কিছু করা ঠিক নয় যে তার ‘পড়শি কালচার’ সে ব্যাপারে কিছু না জানতে পারে। এটা আমার মনে হয়েছিল ঠিক কথা। আমাদের তখন পারলে ক্লিক করার বোতামগুলোও যেন কেবল বাংলায় করি এমন একটা মনের ভাব!) এই বিভাগগুলিতে ইংরেজি লেখাও চলতে পারে। দু-একটি পূর্বপ্রকাশিত লেখাও একদম প্রথমে, বিভাগগুলি শুরু করার সময়ে, নেওয়া হয়েছে।

নন্দিনীর করা বুদ্ধদেব বসুর কবিতার অনুবাদগুলি প্রকাশের সময়ে অনুমতি নেবার কারণে রুমিদির (দময়ন্তী বসু সিং) সঙ্গে আলাপ হয়, পরে আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে যাই। ওঁকে খুব মিস করি সবসময়। বু.ব. বিভাগের জন্যে এই আলাপ-ই নিশ্চয় কাজ করেছিল।

ভাস্কর – আচ্ছা, ‘পরবাস’ বুকস্টোরেরও শুরু একই সঙ্গে? না এটি পরে যুক্ত হয়? এর কাজ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলবেন?

সমীরবাবু – এটা কিছুদিন পরে যোগ হয়। ইন্দ্রনীল তো প্রথম সংখ্যাতে ঘটা করে ‘আমরা কোথায়’ প্রবন্ধে রুশদির উত্তরে জানিয়ে দিল যে আসলে আগে ট্যাঁকের জোর, সেটা থাকলে তার থেকে বাকি প্রতিপত্তি আসে। ডট-কম হিসেবে পরবাস-এর নাম রেজিস্ট্রি করে ফেলে ভেবেছিলুম, মনে হয় ভুল করে, পরবাস-কে একটা রেগুলার ব্যবসা হিসেবে রেজিস্টার করতেই হবে। তাও করলাম, ফলে হল কি, দেখা গেল প্রতি বছর ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে। সেই ট্যাক্স একাউন্ট্যান্টের খরচাই দেখা গেল পরবাস-এর প্রধান খরচ! এমনিতে তো বেশি পয়সা লাগে না, তবু পরবাস-কে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এমন একটা জেদ এসেছিল আমাদের মধ্যে। ‘সহযোগী পাঠক’ হিসেবে অনেকে ডোনেশান দিয়েছেন। তা এইরকম সময়ে বোধহয় কিছু কিছু query পাচ্ছিলুম বইটইয়ের জন্যে, আর আমার নিজের কিছু বই ছিল, তো একটা বুকপেজ বানিয়ে শুরু হল পরবাস বুকস্টোর। এক বন্ধু ও সহযোগী পাঠক, ঈপ্সিতার মাধ্যমে ‘থীমা’ প্রকাশনালয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রদ্ধেয় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চিঠিতে (ইমেল নয়, রেগুলার খামে সুন্দর হাতে লেখা চিঠি) জানান যদি পরবাস বুকস্টোরে থীমার কিছু বই রাখি। আনিয়ে রাখা হল। এখন ভাবতে ভালো লাগছে কুড়ি বছরেরও পরে ‘থীমা’ স্থান দিয়েছেন ‘পরবাস’-কে – আপনারা কলকাতা বইমেলায় ‘পরবাস’কেও পাবেন ‘থীমা’-র স্টলে। পরে রুমিদির ‘বিকল্পের’ বই রাখতে শুরু করলাম। এইভাবে শুরু হয়েছিল। তবে প্রযুক্তির দিক থেকে একটু পিছিয়ে ছিলাম—কিছুটা ইচ্ছে করেই। বই আগে পাঠানো হয়, তারপরে দাম নেওয়া হয়। তখন নিউজিল্যান্ড থেকে একজন তার বাচ্চা মেয়ের জন্যে কয়েকটা বই চেয়েছিলেন। বই তো পাঠানো হবে, কিন্তু তার দাম কীকরে নেওয়া যাবে? অত পেপ্যাল-টেপ্যাল ছিল না। তা’ বলে ওই বাচ্চা মেয়েটা বাংলা বই পড়তে পারবে না! তখন আমি ঘটা করে কিছু ঘোষণা ইত্যাদি না করেই ঠিক করেছিলাম যে কেউ বই চাইলে আগে পাঠানো হবে। পরে তার দাম পেলে ভালো, একান্ত যদি না পাওয়া যায় তো তাতেও ক্ষতি নেই। সে প্রথা এখনো চলছে, সে ক্রেতা মরিশাসে থাকুন বা মলডোভাতেই (ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যিই ওখানেও বাংলা বই গেছে)। বই কিনে খুশি হয়ে ‘সহযোগী পাঠক’ হয়ে গেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে অনেক।

‘Low Tech’ হওয়ার জন্যে আমার দিক থেকে একটা সুফল হল, এর ফলে ক্রেতার সঙ্গে ইমেল-এ আলাপ করা যায়, লেখা চাওয়া যায় সুযোগ পেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। বার্কলে-সহ বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে বাংলা সাহিত্য পড়ানোর জন্যে বইয়ের সিলেকশন ও সাপ্লাই, দুয়েতেই পরবাস বুকস্টোর আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা থেকে সরাসরি হিব্রুতে বই অনূদিত হয়েছে মাত্র কয়েক বছর হল। জেরুজালেমে এক অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট নিজে নিজে বেশ ভালো বাংলা শিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকদিন ধরে পরামর্শ করে ঠিক হল, এবং উনি পাগলা দাশু অনুবাদ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন এটা হবে প্রথম বাংলা থেকে হিব্রু অনুবাদ, কিন্তু অন্য একজন কয়েক দিন আগেই তাঁকে টেক্কা মেরে অন্য একটা অনুবাদ করে ফেলেন। অ্যারিজোনা থেকে ন্যান্সি বলে একজন আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন—নিজে থেকেই গাদা গাদা প্রি-প্রিন্টেড, আঠা লাগানো অ্যাড্রেস লেবেল পাঠিয়ে দিতেন ক্রেতাদের কাছে বইয়ের সঙ্গে যে খামগুলো পাঠাতাম তাতে লাগাবার জন্যে (যাতে ওঁরা বইয়ের দাম হিসেবে চেক পাঠাতে পারেন বই পাওয়ার পরে)। এইসব সংযোগগুলো খুব ভালো লাগে।

ভাস্কর – প্রথম যখন শুরু করলেন, তখন তো ইউনিকোড সেভাবে শুরু হয়নি। লেখকরা কীভাবে লেখা পাঠাতেন?

সমীরবাবু –অনেক লেখা এমনি snail mail-এও আসত তখন। দেশে এবং এখানে। আর আমাদের প্রধান কাজ ছিল সেগুলো থেকে Itrans-এর নিয়ম মেনে ইংরেজি হরফে transliteration file করা। ইউনিকোড এসেছে অনেক পরে। প্রথম দিকে পারমিতার ‘ম্যাজিক’ https://parabaas.com/SHAUROT/NOFRAME/LEKHA2/pCompu.html দিয়ে সেগুলো থেকে .gif ফাইল (ছবি) করা হত—সেরকম চলেছিল বছর চারেক (পরবাস ২৪ অবধি)। পরে সেই একই কাজ করতে হত আর তখন ইন্দ্রনীলের তৈরি ‘পরবাস-অক্ষর’ ওয়ার্ড-প্রসেসিং সফটওয়ার দিয়ে itxbeng বাংলা ফন্টে দেখা যায় এমন জিনিস করা হত। ইউনিকোড আমরা ব্যবহার করতে শুরু করি ২০১১ সালে। কাজেই আমাদের মধ্যে বলাবলি হত যে কেউ যদি পরবাস-এর ‘সম্পাদক মণ্ডলী’ বা ‘কোর গ্রুপে’ ঢুকতে চায় তো একটা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাকে, আর সেটা হচ্ছে ওই পাণ্ডুলিপি থেকে টাইপ করা। একঘেয়ে কিন্তু জরুরি কাজ, নিঃসন্দেহে। এই পরীক্ষা দিতে খুব বেশি কেউ রাজি হত না!

ভাস্কর – আচ্ছা, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ নিবাসী লেখকদের কাছে কীরকম সাড়া পেতেন? আমার মনে আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন আমেরিকা ভ্রমণের লেখাতে প্রথম পরবাসের উল্লেখ পাই।

সমীরবাবু – প্রথম দিকে আমাদের পাঠক সংখ্যা আমেরিকা-কানাডা-ইয়োরোপেই বেশি ছিল (এখন সেটা উলটে গেছে)। কাজেই মন্তব্য ইত্যাদি সেখান থেকেই বেশি আসত। তবে ঠিক পরিসংখ্যান পেতে গেলে আমাদের আর্কাইভটা একটু মন দিয়ে দেখতে হবে। কলকাতায় আমাদের প্রতিনিধি বরাবরই কেউ-না-কেউ ছিল। আর একটা ‘বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যা’ তো আলম খোরশেদ-এর সম্পাদনায় পরবাস-এর বেশ গোড়ার দিকেই করা হয়েছিল।

ভাস্কর – পত্রিকার একটা বড় কাজ – ‘অলংকরণ’। এর দায়িত্ব সামলান কারা?

সমীরবাবু – একদম প্রথমে ভাস্কর সরকার ছিল যাকে বলে ‘ইন-হাউস আর্টিস্ট’। নীলাঞ্জনা বসু, রাজর্ষি দেবনাথ, অতনু দেব, সঞ্চারী মুখার্জী পরে এসেছে—এরকম অনেকেই অলংকরণ করেছে। তবে ইদানীং রাহুল মজুমদার ও অনন্যা দাশের নাম না করলেই নয়। এখন এত বেশি লেখা বেরোচ্ছে, আর তার প্রায় সব ক’টারই অলংকরণের দায়িত্ব এঁরাই প্রধানত সামলান—খুব কম সময়ের মধ্যে, হাজার কাজের মধ্যে। আমি অশেষ কৃতজ্ঞ এঁদের কাছে।

ভাস্কর – এখন নিশ্চয়ই কাজ অনেক পরিকল্পিত হয়ে গেছে? পরবর্তী সময়ে পরবাসের নতুন কিছু কাজের পরিকল্পনা আছে? বিগত বছরের বিভিন্ন লেখা থেকে সংকলন করে ‘বাছাই পরবাস’ ধরনের কোন মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ করার কোন ভাবনা?

সমীরবাবু – সেরকম কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়নি—করা উচিত। বই বের করার মতো রসদ তো মনে হয় অনেক আছে। কিছু বই বের করেছি সম্প্রতি, আরো কতকগুলো বের হবে।

বাঁধা গত মনে হলেও আমি এই সুযোগে আন্তরিকভাবে পাঠকদের, ও লেখক-শিল্পীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরের সংখ্যাতেই, বা তার অল্প পরেই পরবাস এক নতুন কলেবর পেতে চলেছে—তাতে এর ব্যবহারযোগ্যতা অনেক অনেক বেড়ে যাবে। এও সম্ভব হচ্ছে একজন নিজের থেকে ভলান্টিয়ার করায় (যাঁর নাম যথাসময়ে প্রকাশ্য)।

অনেক কিছু করা যায় এখনো। এবং এটাই উপযুক্ত সময়, এখন প্রধান প্রয়োজন আরো অনেক ভলান্টিয়ার, যারা বনের মোষ তাড়াতে উৎসাহী!

ভাস্কর – অনেক ধন্যবাদ আপনার এই আন্তরিক, উষ্ণ, দীর্ঘ ও অকপট সাক্ষাৎকারের জন্য। ‘পরবাস’ পত্রিকার রজত জয়ন্তীর প্রাক্কালে অনেক শুভেচ্ছা রইল ‘অবসর’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ, লেখক, পাঠক সবাইয়ের তরফ থেকে।

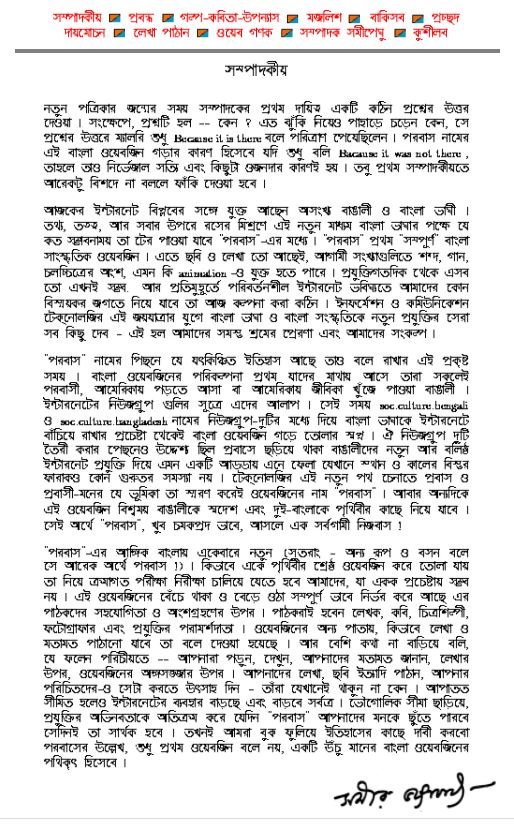

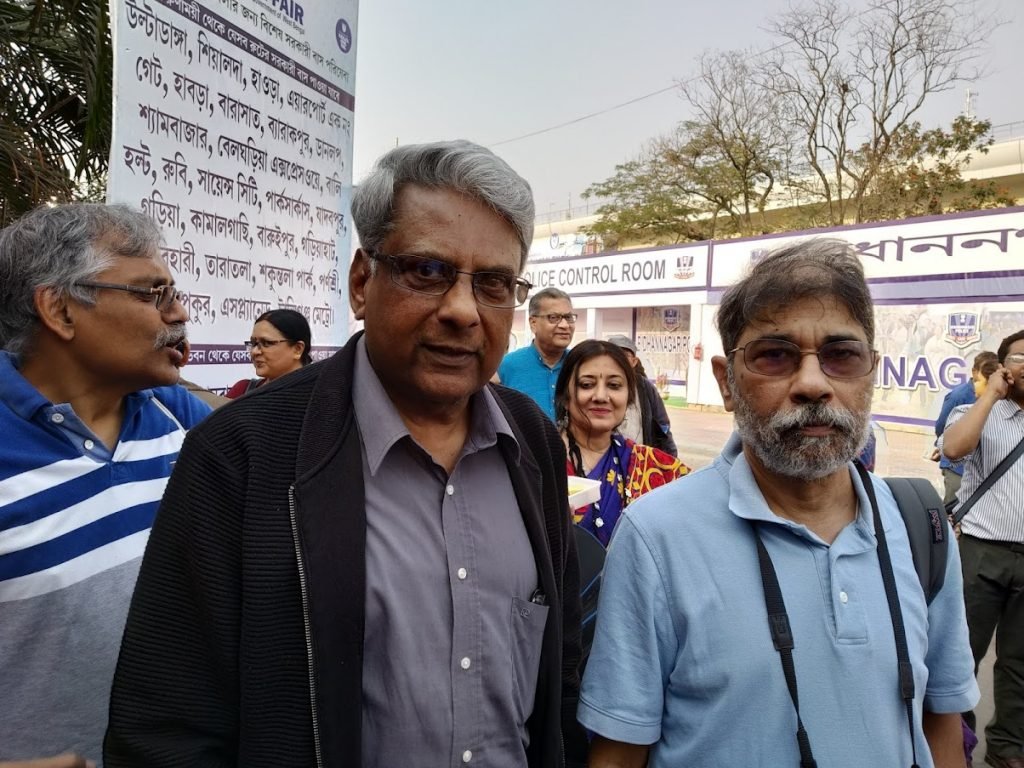

২০১৯ এর বইমেলাতে একসঙ্গে – প্রথম দুই বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনের দুই পথিকৃৎ –

‘অবসর’ পত্রিকার শ্রী সুজন দাশগুপ্ত এবং ‘পরবাস’ পত্রিকার শ্রী সমীর ভট্টাচার্য্য

6 Comments