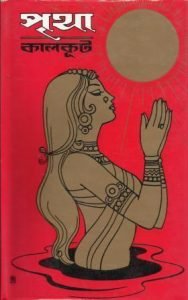

মহাভারতের শক্তিময়ী পৃথা - কালকূটের এক অনন্য অনুসন্ধান

পুরাণ আমাদের অতীতের কথা বলে। এর ভেতর লুকিয়ে থাকা ইতিহাস এবং তার প্রতি এক অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন অনেক প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতরা। কালকূটের রচনা ‘পৃথা’ও তেমনই অনুসন্ধানমূলক রচনা। পুরাণ বা ইতিহাসের অলৌকিক আবরণ মুক্ত করে কুন্তী অর্থাৎ পৃথা চরিত্রটিকে অন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কালকূট। ধুলোময় ইতিহাসের ধুলো সরিয়ে পৃথার সত্য উন্মোচন করেছেন। পাঠককে অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করেছেন। পুরোনোকে নতুন মোড়কে আবিষ্কারের এই ধারা কালকূটের শক্তিশালী সৃষ্টির হাতিয়ার। ইতিহাসের ধুলোর ভেতর লুকিয়ে থাকা সামাজিক রীতিনীতি, শৃঙ্খলাকে সোনার মত উজ্জ্বল করে দেখার চেষ্টা করেছেন ‘কালকূট’ অর্থাৎ সমরেশ বসু।

কালের এমনই এক যাত্রী কুন্তী অর্থাৎ পৃথা। মহাভারতে পৃথাকে ঠিক যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার এক অন্যরকম আলো আবিষ্কার করেছেন কালকূট। তিনি লিখেছেন:

ভাব, অভাব, সুখ-দুঃখ, সবই কালসহকারে ঘটে থাকে। কাল রাজা, প্রজা সকলকে (সমগ্র মানবজাতিকে) দগ্ধ করছেন, আবার কালই তাদের শান্ত করছেন। এই সমগ্র ভূমণ্ডলস্থিত শুভাশুভ সমুদয় বস্তু কাল হতে সৃষ্ট হচ্ছে। আবার কালেতেই লোক লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। পুনর্বার কাল থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে। সমুদয় জীব নিদ্রিত হলেও কাল জাগরিত থাকেন। কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কালও প্রতিহত রূপে সর্বভূতে সমভাবে বিচরণ করছেন। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সকল বস্তুই কাল নির্মিত।

এখানে উল্লেখ্য কালের সম্বন্ধে এসব বলার সময় কালকূট কালকে মহামানব রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কালকে আপনি সম্বোধন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে।

কালকূটের প্রবন্ধে, রচনায় কাল নিরন্তর গতিময়। মানুষ, সমাজ সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। কুন্তীর জীবন এবং তাঁর জীবনের গতিপ্রবাহে যে দ্বন্দ্বের জায়গাগুলি রচনায় উঠে এসেছে তা আসলে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার অংশ। কালের ধর্মই হল পরিবর্তিত হওয়া। এখান থেকেই পৃথার জীবনকে দেখেছেন কালকূট। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনাবলী আসলে সময়ের নিরীক্ষণ। কিন্তু সেই একমুখী নিরিক্ষণ কি শেষ কথা? শেষ কথা যে কী, তা নিশ্চিত হয়ে কেউ বলতে পারে না।

নবকলেবরে পৃথাকে আবিষ্কার করেছেন কালকূট। এই উপাখ্যানের মূল বিষয় পঞ্চসতী বা পঞ্চকন্যার এক কন্যা কুন্তীর জীবন, সংগ্রাম, চিন্তন, মননের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের পথটি লেখক বেছে নিয়েছেন নিজে। অনুসন্ধানের আলো তাঁর নিজের কলম দিয়ে তৈরি। এ যেন পুরোনো সময়কে নতুন করে আবিষ্কার করা। এক অন্যরকম দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে এই কাহিনি জুড়ে।

পৃথার মত এমন মহীয়সী নারীর জীবন যেন একটি মাত্র ঘটনায় আবর্তিত হয়েছে। তিনি কানীনপুত্র কর্ণের মা। তাঁর চরিত্রের অনন্য রূপটি কোথাও অনাবিষ্কৃত। কালকূট নিজে আক্ষেপ করেছেন, “যে রমণীকে ঘিরে বহুকাল ধরে মানুষের নানা প্রশ্ন, নানা উক্তি, নানা মন্তব্য, সেসবের মধ্যে আসল রমণীটি হারিয়ে গিয়েছে।” এই বিশ্লেষণাত্মক রচনায় তিনি এই আসলটুকু খোঁজার যাত্রাপথে এগিয়েছেন।

পৃথার জীবনের ইতিহাস ও সেই সংক্রান্ত বৃত্তান্ত ব্যাখ্যার আগে লেখক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। যেমন দ্রোণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, ঘৃতাচী নামের এক অপ্সরাকে বিবসনা দেখে ব্রহ্মচারী মহর্ষি ভরদ্বাজ এর রেতঃস্খলন হয়। মহর্ষি তা দ্রোণীর (ইতিহাসের ভাষায় যার অর্থ জলের গামলা) মধ্যে স্থাপন করেন এবং জন্ম হয় দ্রোণের।

দ্রোণাচার্য গুরুশ্রেষ্ঠ। তাঁর জন্ম নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তবে কি পৃথার কানীন পুত্র জন্ম দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা কেবল সে নারী বলে? সন্তানধারণের ক্ষেত্রে পুরুষ বহুগামী হলে, অন্য পথে সন্তান উৎপাদনের কথা ভাবলে, তা দোষের হয় না। অথচ নারীর ক্ষেত্রে সেই একই অপরাধ হয়ে ওঠে ভয়ানক! কালের আশ্চর্য বঞ্চনা।

পুরাণের পঞ্চকন্যার ইতিহাসে একমাত্র পৃথা কানীনপুত্র অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। বিষয়টা অলৌকিক নয়। এই পদ্ধতির অস্তিত্ব এর আগেও ছিল। ব্যখ্যা করেছেন কালকূট।

কৃষ্ণের পিসি পৃথা। যদুবংশীয় শূরের পুত্র বসুদেবের কন্যা তিনি। এই শূরের পিসতুতো ভাই কুন্তীভোজের সন্তান ছিল না। তিনি শূরের কাছে সন্তান প্রার্থনা করলে পৃথাকে দান করেন তাঁর বাবা। কুন্তীভোজের সন্তান হিসেবে তাঁর নাম হয় কুন্তী। পিতার বাধ্য মেয়ে। যে সময়ে পৃথাকে কুন্তীভোজের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তখন পৃথা তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে সচেতন। তাঁর জন্মদাতা বাবা-মা কে, তা তিনি জানতেন। শুধুমাত্র বাবার সিদ্ধান্তেই তাঁকে চলে যেতে হয়। দত্তক-কন্যা হিসেবেই পরিচিত হতে থাকেন। শৈশব বা কিশোরী বেলার জীবনে এই ভাবনাই তাঁর শিশুসুলভ স্বভাবে প্রথম আঘাত হানে। কিশোরীবেলার চঞ্চলতা ছিল না। মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে পৃথার ভেতর গড়ে ওঠে এক অনন্য মনোভাব। অন্তর্মুখী স্বভাবের হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর চরিত্রের জটিল অথচ মনোজ্ঞ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়। দুঃখ, বিষাদ, একাকীত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা পৃথাকে এক অনন্য নারীরূপে গড়ে তোলে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুন্তী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণকে বলেছিলেন –

আমি দুর্যোধনকে বা নিজেকে দোষ দিই না। আমার পিতাকেই আমি নিন্দা করি। বদান্যতাস্বরূপ প্রখ্যাত ব্যক্তি যেমন নিজের ধন অপরকে অক্লেশে বিলিয়ে দেন, আমার পিতাও সেই রকম আমাকে কুন্তীভোজের কন্যা রূপে সমর্পণ করেছিলেন।

পৃথা যখন এই কথা কৃষ্ণকে বলেন, তখন তিনি শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের সীমানা পেরিয়ে গেছেন। তাঁর অন্তরমহলে লেগে থাকা ক্ষতের প্রকাশ হয়েছিল কৃষ্ণের সামনে। আবার এই ক্ষতই যে তাঁর চরিত্রকে অনন্যতা দান করেছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পৃথার বাবা বসুদেব যদুবংশ জরাসন্ধের হাতে নিঃশেষ হওয়ার ভয়ে কৃষ্ণকে যদুবংশকে বাঁচানোর অনুরোধ করেছিলেন। বাবার এমন আবেদন পৃথার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সাহসী পৃথা নিজের বাবার সমালোচনা করতেও পিছপা হননি।

কুন্তী যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, রাজা কুন্তীভোজের গৃহে এসেছিলেন মুনি দুর্বাসা। পৃথাকে দত্তক-পিতার গৃহে বহুবার নানা মুনি-ঋষিদের সেবা করতে হয়েছে। লেখক অনুমান করেছেন, দুর্বাসা সম্ভবত জানতেন কুন্তীভোজের গৃহে পালিতাকন্যা রূপসী পৃথার কথা। কালকূটের বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অনন্য। নারী কর্তৃক পুরুষের সেবা করার যে চিরাচরিত ভাবনা সেখান থেকেই দুর্বাসার সেবায় নিযুক্ত করা হয় পৃথাকে। দুর্বাসা রাজার গৃহে এসে প্রথমেই তাঁর সেবায় ত্রুটি না হওয়ার ফতোয়া জারি করে দেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, শয্যা-ব্যবস্থা যেন নিখুঁত থাকে সে বিষয়ে বিধান দেন। চিন্তিত কুন্তীভোজ পৃথাকে বুঝিয়েছিলেন “বৎসে! এক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি একমাত্র তোমার প্রতি নির্ভর করে তাঁর সেবার ভার নিয়েছি। তুমি সর্বদা একাগ্রচিত্ত হয়ে এই মহর্ষির সেবা করবে।” নতমস্তকে সম্মত হয়েছিলেন পৃথা। দুর্বাসা মুনির সম্বন্ধে জানতেন কুন্তী। তাই অনায়াসেই সম্মতি দিয়েছিলেন। দুর্বাসা মুনির রাগ, তাঁর অভিশাপ দেওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর কারণে যাতে রাজাকে কোন দুর্ঘটনার মুখে পড়তে না হয় সেদিকে খেয়াল রেখেছেন পৃথা। তিনি পালকপিতাকে বলেছেনঃ

আমি যখন এই ব্রাহ্মণের সেবায় রত হব, তখন উনি যদি নিয়ম রক্ষা না করে ভোরবেলা, সন্ধ্যেবেলা এমনকী গভীর রাত্রে যখন খুশি আগমন করলেও আমি একটুও রাগ করব না। উনি কোনো নিয়ম না মানলেও আমি কখনো ওঁর সেবা ছেড়ে অন্যত্র যাব না। আমি যা করলে উনি সন্তুষ্ট হবেন, আমি তাই করব। আপনি ব্রাহ্মণকে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি তা পালন করব।

এই বলিষ্ঠ কথা কি কেবল এক বাধ্য সন্তানের কর্তব্য করার দৃঢ়তা? নাকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে সমর্পণের এক বেদনাদায়ক পথে এগিয়ে চলা? প্রশ্ন রেখেছেন কালকূট, যার উত্তর স্বয়ং মহাকাব্য দিতে পারেনি।

মহাকাব্যে দুর্বাসাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যের মতোই তিনি তেজিয়ান। এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কালকূটের। সবকিছু সত্বেও পৃথা দুর্বাসার সেবা করেছিলেন অন্তর থেকে। দুর্বাসা স্বভাববশত অযথা, অকারণে পৃথার ভুল ধরতেন। সামান্য বিষয়ে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু অবশেষে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। তুষ্ট হয়েছেন। প্রায় এক বছর তিনি কুন্তীর সেবা গ্রহণ করে সুখী হয়ে চলে যাওয়ার সময় তাঁকে বর দিতে চেয়েছিলেন। পৃথা দাবিহীন। তবুও বর দিলেন দুর্বাসা।

তুমি না চাইলেও আমি তোমাকে দেবগণকে আহ্বান করার জন্য মন্ত্র প্রদান করছি। তুমি গ্রহণ করো। এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যেকোনো দেবতাকে আহ্বান করবে। তিনি সকামি বা অকামি হোন, মন্ত্রের প্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্তী হবেন।

এমন বর পেয়েও পৃথা বিচলিত, আনন্দিত বা চমৎকৃত হননি। লোভ, চাহিদা থেকে এতটাই নির্লিপ্ত ছিলেন তিনি।

কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর যে সম্বন্ধটি বহু প্রচলিত, তা নস্যাৎ করেছেন কালকূট। সমগ্র ঘটনাটিকে এমন একটি রূপ দেওয়া হয়েছে, যেন কুন্তী তাঁর প্রাসাদের শয্যায় বসে নবোদিত সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্রই সূর্য মুগ্ধ হয়ে কুন্তীর কাছে আসেন এবং তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু সত্যিটা কি এতই সরলরৈখিক? লেখকের মতে, পৃথা ছিলেন সাহসী, অথচ জীবনের সুখ-আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

কিশোরীবেলা থেকে পালকপিতার গৃহে বড় হওয়া তাঁর ভেতর সৃষ্টি করেছিল ক্ষত। কিন্তু নষ্ট হতে দেয়নি তাঁর অন্তরের বলিষ্ঠতাকে। দুর্বাসার বরপ্রাপ্তা পৃথা সূর্যের মতো তেজী, বলীয়ান সন্তান ধারণ করতে চেয়েছিলেন। অথচ পরিবারের ভয় ছিল। সূর্যকে তিনি আহ্বান করলেও তা কামনা মিশ্রিত আহ্বান নয়। তিনি দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও তেজী সন্তানের মা হতে চেয়েছিলেন। পৃথা চাইলেই দুর্বাসার আশীর্বাদ অনুযায়ী যে কোনও দেবতাকে ভৃত্যের মত আহ্বান করতে পারতেন। তিনি তা করেননি। সূর্য কুন্তীকে দেখে মুগ্ধ হয়েই তার প্রস্তাবে সাড়া দেন।

যেদিন থেকে পৃথা গর্ভবতী হয়েছিলেন সেই দিন থেকেই সন্তানকে বাঁচাবার জন্য সমস্ত কৌশল ভেবে রেখেছিলেন। যে কৌশল অবলম্বন করে তিনি শিশুপুত্রকে জলে ভাসিয়েছিলেন তাতে সন্তানের জীবনহানির কোনো আশঙ্কা ছিল না। আবার এই সন্তান যাতে ভবিষ্যতে তার নিজের পরিচয় খুঁজে পায় তার জন্য কর্ণের হাতে একটি কবচ ও কুণ্ডল দিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই দুটির মাধ্যমেই তিনি কর্ণকে চিনে নেন। অর্থাৎ সন্তানকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করার অভিপ্রায় তাঁর কখনওই ছিল না।

পরবর্তীকালে পৃথার বিয়ে হয় পান্ডুর সঙ্গে। তিনি জানতেন কুরুবংশের মহারাজা পান্ডুই সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। এদিকে বিয়ের পর হস্তিনানগরের প্রাসাদেই পান্ডুর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। স্বয়ংবর সভায় যে বীরপুরুষকে তিনি মাল্যদান করেছিলেন, তাঁর প্রত্যাশা ছিল বিবাহিত জীবনে সবদিক থেকে তিনি সুখী হবেন। সুখ জোটেনি পৃথার কপালে। যেহেতু কুমারীর অবস্থায় পুত্রকে তিনি লালন-পালন করতে পারেননি, নতুন করে মাতৃসুখের প্রত্যাশাও ছিল তাঁর। সেও পূরণ হয়নি। আবার এই পান্ডুর সঙ্গে বনবাসকালে পৃথা প্রকৃতপক্ষে বৈধব্য জীবনযাপন করেছিলেন স্বেচ্ছায়। এটা স্বামীর প্রতি ভালোবাসা নাকি করুণা, তার ব্যাখ্যা মহাকাব্যে নেই।

আবার এই স্বামীর অনুরোধেই বংশরক্ষার কারণে কর্ণের পর আবার তিনি ক্ষেত্রজ পুত্রের জননী হতে রাজি হয়েছেন। এই বিষয়ে অনুরোধ স্বামীর তরফ থেকে এলেও বলিষ্ঠভাবে তিনি নিজের পুত্রের পিতা কে হবে (তা সে ক্ষেত্রজ হলেও) নির্বাচন করে দিয়েছেন। চারিত্রিক কাঠিন্য এই ক্ষেত্রে নতিস্বীকার করায়নি পৃথাকে দিয়ে।

এমন জটিল অথচ ঘটনাবহুল জীবন কুন্তীর ব্যক্তিত্বকে নানা পথে যাত্রা করিয়েছে। অনেক পথই মহাকাব্য পাঠককে দেখায়নি। কালকূট তাঁর অমর কলম দিয়ে এই পৃথা উপাখ্যানে পাঠককেও এমন অনন্য পথে যাত্রা করিয়েছেন। পুরাণ বা ইতিহাস পৃথাকে কখনোই তাঁর মহানস্বভাব, বুদ্ধিমত্তা এসবের জন্য মনে রাখেনি। তাঁর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ই আজও একমাত্র চর্চিত বিষয়। পৃথার যথার্থ বন্ধু ছিলেন একমাত্র বিদুর। মহাভারতের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তিনি বরাবর বিদুর এবং কৃষ্ণের পরামর্শ মেনে চলেছেন। আবার প্রয়োজনে নিজের মতামত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। লেখক কালকূট অর্থাৎ সমরেশ বসু ‘পৃথা’ নাম নিয়ে রচনাটি সৃষ্টি করলেও তিনি মহাভারতের সবকটি চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন এই রচনায়। মহাভারতের অনেক ধোঁয়াশামাখা অধ্যায়ে নতুন করে আলো ফেলাই ছিল কালকূটের উদ্দেশ্য।

এই রচনা আসলে নারীবাদী। প্রকৃত অর্থে সতীর সংজ্ঞা কী? কালকূট প্রশ্ন করেছেন। পতিব্রতা হওয়াই কি নারীর একমাত্র গৌরব? নাকি সাহস, ব্যক্তিত্ব, ধৈর্য এসবের মত আলোকিত গুণের অধিকারিণী হলে তবেই যথার্থ নারী হওয়া যায়! সমাজে আজও সেই উত্তরের খোঁজ চলছে। তবে কালকূটের অপেক্ষাকৃত কম চর্চিত এই উপাখ্যান অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক শক্ত মালা গেঁথে দেয় যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে।

**অবসর গ্ৰুপের ইভেন্টে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা