সলিল চৌধুরীর কবিসত্তা

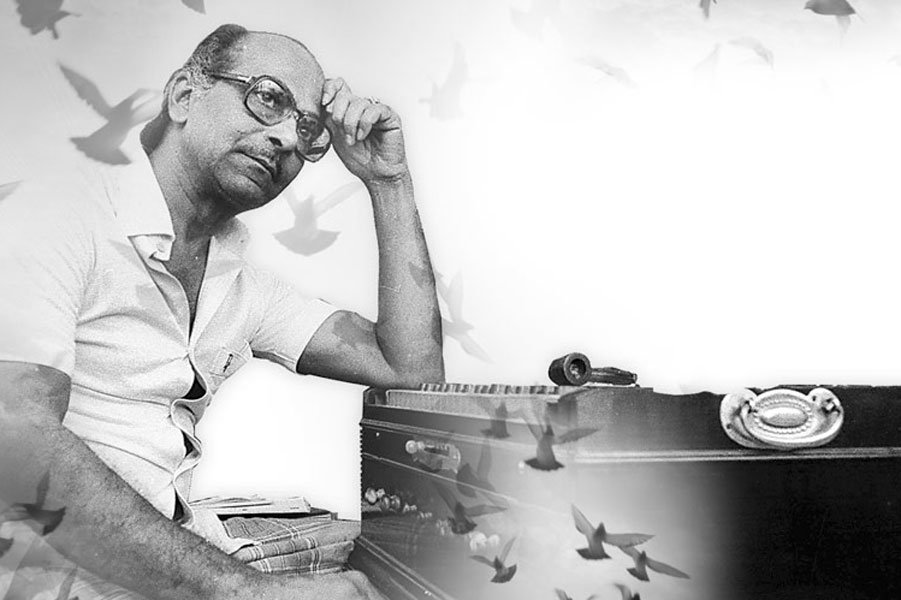

ভারতীয় সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরীর স্থান একজন কিংবদন্তী সুরকার ও গীতিকার হিসেবে চিরস্থায়ী। কবি হিসেবেও তিনি দেশ-বিদেশের বাঙালী মহলে পরিচিত। তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছু মননশীল লেখা হয়েছে – তার মধ্যে কিছু গবেষণা ভিত্তিক এবং কিছু তাঁর কাছের মানুষের স্মৃতিকথন এবং আলোকপাত [১]। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “আলোর পথযাত্রী সলিল চৌধুরী” প্রবন্ধে [২] লিখছেন –

ভারতীয় সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরীর স্থান একজন কিংবদন্তী সুরকার ও গীতিকার হিসেবে চিরস্থায়ী। কবি হিসেবেও তিনি দেশ-বিদেশের বাঙালী মহলে পরিচিত। তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছু মননশীল লেখা হয়েছে – তার মধ্যে কিছু গবেষণা ভিত্তিক এবং কিছু তাঁর কাছের মানুষের স্মৃতিকথন এবং আলোকপাত [১]। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “আলোর পথযাত্রী সলিল চৌধুরী” প্রবন্ধে [২] লিখছেন –

“সলিল চৌধুরীর সংগীত সৃষ্টিকে তিনটি সময়ে ভাগ করতে হবে।

(১) প্রাক-মার্ক্সিস্ট সময় – যখন তাঁর সুরে রবীন্দ্রনাথের গানের ছাপ।

(২) মার্ক্সিস্ট হয়ে গণ-আন্দোলনে যুক্ত জীবন। সংগীতে দ্বন্দ্ববাদের পর্দার চলন বলন। গণ-সংগীত সৃষ্টি।

(৩) আন্দোলন বিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক জীবন – যেখানে প্রেম সংগীতেও আত্মদ্বন্দ্বের স্বর ব্যবহার।”

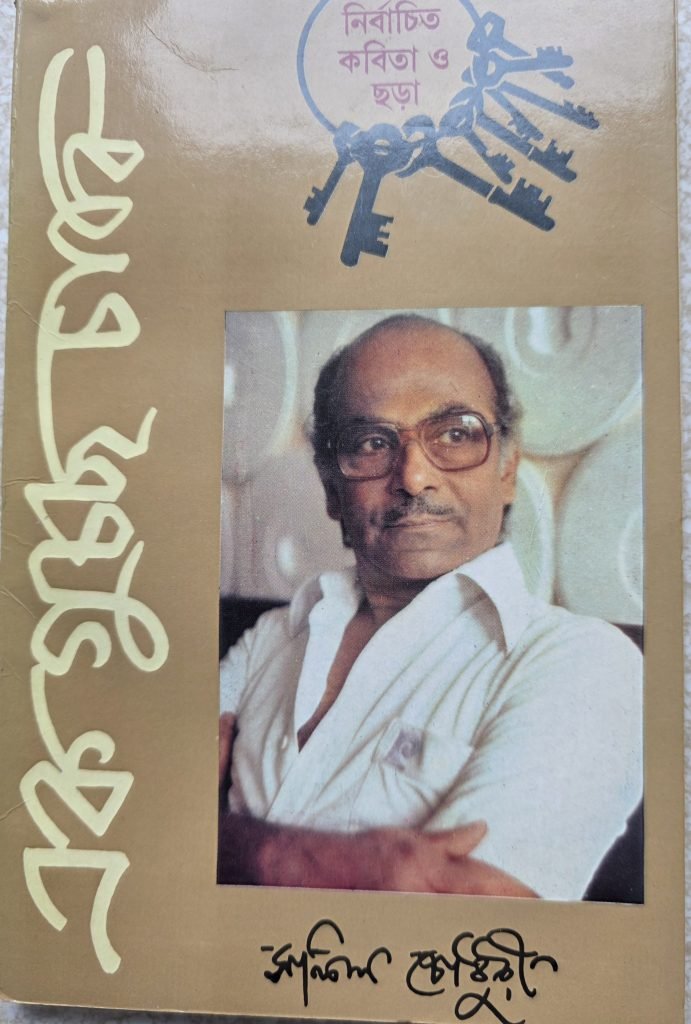

এই নিবন্ধে কিন্তু সলিল চৌধুরীর কবিতাকে আমরা সময়ের ক্রম অনুযায়ী বিভক্ত করব না। তার কারণটা স্পষ্ট হবে সলিলের কবিসত্তা সম্বন্ধে ওঁর নির্বাচিত কবিতা ও ছড়া সংকলন “একগুচ্ছ চাবি”র [৩] মুখবন্ধে সবিতা চৌধুরীর কথা পড়লে – “গান লেখা ও সুর দেওয়া একটা তাগিদে হোত কিন্তু এই ভাবে ‘কবিতা’ বা ছড়া যখন-তখন – যে কোন সময়ে যেখানে-সেখানে একটা কাগজ-কলম পেলেই লিখে ফেলতেন।”

সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা সলিল চৌধুরীর কবিতাকে এইভাবে ভাগ করব এই নিবন্ধে–

১) স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা যা উচ্চারণ করে সকলকে শুনিয়ে পড়বার,

২) সরাসরি রাজনৈতিক কবিতা, এবং

৩) লিরিক কবিতা যা ওঁর গানে ব্যবহার হয়েছে এবং একান্তে পড়বার জন্যে।

পাঠক লক্ষ্য করবেন আমার করা তাঁর কবিতার এই ভাগ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন সময়ভিত্তিক নয়।

সলিল চৌধুরীর স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা

একদিকে এই কবিতাগুলির বাস্তববাদী এবং স্বাভাবিক প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যাবে কবির নিজেরই ভাষায় –

আমার সময় অল্প

ডুবন্ত জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে

আজগুবি কোনো গল্প

ফাঁদার সময় নেই

…

আমার সময় নেই

আজগুবি গল্প ফেঁদে

সিমবলিক কবিত্ব সাধার

অতএব ব্রাদার

আমাকে মার্জনা কোরো

আমি কোনো কবি নই তোমাদের দলে

(আমি কবি নই)

অন্যদিকে আবার কবিই বলছেন,

এই সব শব্দের জঙ্গলে

আমরা যারা স্কেলের বাঁধা পর্দায়

গান বাঁধতে অভ্যস্ত

জঙ্গলে গিয়ে অবাক হই

এক জীবজন্তু পশুপাখি ঝরনা ঝিঁঝির

নানা স্কেলের মিশ্র কলতান

উপরের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দুটিতেও আমরা খুব সহজেই লক্ষ্য করি তাঁর কথ্যভাষা ব্যবহারের অভিনবত্ব [৪]।এই বর্ণনার সঙ্গে এবার আসছে যুগ্মবেদন (synesthesia) অলংকারের মধুর ব্যবহার –

সব শব্দেরই আলাদা একটা ধ্বনি আছে

ছবি আছে স্মৃতি আছে গন্ধ আছে

যারা জড়ো করতে জানে

তারা সা-বিহীন এটোনাল মিউসিকের মত

…

কেন না মুক্তির তো কোন চুক্তি নেই

সে নিজের যুক্তিতে চলে।

(অনর্থক সার্থকের সন্ধানে)

পবিত্র সরকার “সলিল চৌধুরীঃ তাঁর কবিতা” প্রবন্ধে লিখছেন [৫]– “তিনি যে এলিয়ট বোদলেয়ার কাফকা র্যাবোঁ মালর্মে পড়েছেন তাঁর কবিতায় এমন-কোনো প্রমাণ নেই”। যদিও “সলিল চৌধুরীর কবিতা” নামক ই-পাব এর বইতে সমীর কুমার গুপ্ত [৪] লিখছেন, ‘সলিল পল এলুয়ার এবং পাবলো নেরুদার কবিতার ভক্ত ছিলেন।’ যাই তাঁর বিদেশী কবিতা পড়ার বিস্তার হোক না কেন, ১৯৫৮ সালে লেখা এই কবিতায় সলিল কিন্তু আমাদের দিতে পেরেছেন পঞ্চাশ দশকের সেরা বাঙালী কবিদের সমতুল্য লাইন –

এমনও মুহূর্ত আসে মনে হয়

হাজার বছর ধরে বাঁচার যে সুখ

এ মুহূর্তে তাই পেয়ে গেছি –

সে হিসেবে আমার বয়স

কয়েক সহস্র কোটি

অর্বুদের প্রায় কাছাকাছি!

(আমার বয়স)

সরাসরি রাজনৈতিক কবিতা

সরাসরি বলছি কারণ সলিল বিশ্বাস করতেন যা কিছু আমরা লিখি বা যা কিছু আর্ট ফর্ম / শিল্প সবই পরোক্ষে রাজনৈতিক। ওঁর মুখেই শুনেছি [৬] ‘একটা ভালো প্রেমের সিনেমাও একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন’।

এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে “শপথ” সলিলের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। তেভাগা আন্দোলনের সময় কাকদ্বীপ অঞ্চলে বহু সাধারণ মানুষ (“অহল্যা” তার প্রতীক শপথ কবিতায়) শহীদ হন। তার প্রতিবাদে কাকদ্বীপে হরতাল ডাকা হয়। সলিলের কবিতায় সেই ধর্মঘট প্রকাশ পায় এক অসাধারণ কাব্যিক প্রতিভায়–

তার দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে

কোনো গাছে কোনো কুঁড়িরা ফোটেনি

কোনো অংকুর মাথাও তোলেনি

প্রজাপতি যত আরো একদিন

গুটিপোকা হয়েছিল।

ওই একই কবিতায় সলিল লেখেন-

তবে আমার বজ্রনাদে শোনরে ঘোষণা

কোটি দেহের সমষ্টি এই আমিই হিমালয়

আমি তোদের আকাশ ছিঁড়ে সূর্য পরি ভালে

তুচ্ছ করি কুজ্ঝটিকা মেঘের ভ্রূকুটিও

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ১৯১৮ সালে লেখা সার্গেই ইয়েসেনিন (Sergei Esenin)-এর Cantata কবিতার লাইন [৭]

The golden seal of the sun

Stands guard at the gates.

Sleep, dear brothers.

An army of people is on the move

Toward the universal dawn of nations.

সরল অথচ উত্তেজনাময়, পাঠ করলে আসর মাতায়, এমন রাজনৈতিক কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সলিলের লেখায় বারবার এসেছে প্রহসন বা রঙ্গব্যঙ্গে (satire) ভরা কবিতা। কয়েকটা উদাহরণ দিই –

১) শোনো, দেশপ্রেমিক না হলে ভাই

পত্রিকাতে কেন,

ওই প্রথম পাতায় ছবি আমার প্রত্যহ ছাপানো

থাকে রে –

আমি কি দিয়ে ভাত খাই

আর কোথায় কোথায় যাই

ওরা ছাপে আমার পাঁচড়া হলে

কী মলম লাগাই!

(“ও ভাই রে ভাই, মোর মত আর দেশপ্রেমিক নাই”)

২) অতএব দরজা খুলে সভয়েতে দেখি

একপাল শুয়োরের ভিড়! ভাবি একি!

বলিলাম, এ তোমাদের চরিত্রের গ্লানি

শুয়োরের নীতিজ্ঞান আমি ভালো জানি।

(“শুয়োরের স্বপক্ষে”)

৩) এই না বলে একানড়ে দিল্লী দিল হাঁটা

ছ’দিন পরে ফিরে এল চক্ষু ভাঁটাভাঁটা

বললে কেঁদে নিন ফিরিয়ে অ্যাডভান্স টাকাটা

দিল্লী গিয়ে দেখি ওদের সবার দু’কান কাটা

(“কানকাটার ছড়া”)

৪) এই বুক থেকে আমি কলজেটা ছিঁড়ে যদি

রাখি এই মানিব্যাগেতে

আর মানিব্যাগ থেকে এই

টাকাটাকে নিয়ে যদি

রাখি পাঁজরার ফাঁকেতে-

এই টাকাটা তো চলবেই

ধক ধক ধক ধক চলবেই

শুধু কলজেটা যাও ভাঙাতে

কিছু মিলবে না এক রত্তি

(“এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়”)

লিরিক কবিতা

সলিল চৌধুরীর গানই তাঁর কবিতা – একই বিশেষত্বের জন্যে বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই শুরু করি সলিলের বিখ্যাত গান ‘গাঁয়ের বধূ”র কথা দিয়ে –

কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো

রূপকথা নয় সে নয়

জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা

শিশিরভেজা কাহিনী শোনাই শোনো

এই কবিতা শুরু হয় ব্যালাড বা গাথার ভঙ্গিতে কিন্তু এখানে ওয়াল্টার স্কটের বীর লচিনভার (Lochinvar) এসে হাজির হয় না, তার বদলে আসে ‘ডাকিনী যোগিনী’, ‘শত নাগিনী’ এবং ‘পিশাচেরা’ আর কবিতা শেষ হয়,

আজও যদি তুমি কোনো গাঁয়ে দেখো

ভাঙা কুটিরের সারি

জেনো সেইখানে সে গাঁয়েরও বধূর

আশা স্বপনেরও সমাধি।

আমাদের হয়তো আক্ষেপ থাকে এ কবিতার পূর্ণ হতাশা দিয়ে শেষ হওয়ায়, কিন্তু অন্য আর কোনো ভাবে এ কবিতার শেষ হলে, তা হতো কৃত্রিম এবং তুচ্ছ। সলিল তা খুব ভালোভাবেই জানতেন।

আমাদের পরের উদাহরণ সলিলের রবীন্দ্রনাথের ‘কৃষ্ণকলি’ কবিতার প্রতিবেদন (reclaim) ‘সেই মেয়ে’। কয়েকটি লাইন পড়লেই বোঝা যায় গীতিকবিতার এ এক অসাধারণ উদাহরণ।

হয়তো তাকে দেখোনি কেউ – কিম্বা দেখেছিলে

ছিন্ন শত আঁচল ঢাকা দেহখানি

ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে;

কি জানি কি ঝড়ে – গেছে বুঝি ঝরে –

জীবনের তরু থেকে

তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে – সেই মেয়ে

গানটির লিরিক্সে ‘প্রচ্ছন্ন থাকা ঐতিহাসিকতা, আন্তর্জাতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও গভীর মনস্তত্বের দিকগুলো’ নিয়ে মননশীল আলোচনা করেছেন ইমন ভট্টাচার্য [৮] ।

সলিলের কবিতায় রোমান্টিকতা ফিরে ফিরে আসে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার নিবিড় অনুসন্ধানে এবং আত্মদ্বন্দ্বে। ‘আমার ইচ্ছেগুলো’ কবিতা থেকে এই লাইনগুলি তা স্পষ্ট করে তুলে ধরে –

আমার ইচ্ছেগুলো প্রজাপতি হয়ে

বনে বনে ঘাসে ঘাসে ওড়ে আর ফেরে

আমার মনের মতো ছোট এক ছেলে তার

জাল নিয়ে পিছু পিছু

ঘোরে আর ফেরে

ইচ্ছে ধরার সাধ জাল দিয়ে বেঁধে

তাই তার দিন গেল কেঁদে আর কেঁদে।

এ ছাড়াও আত্মবিশ্লেষণ, স্মৃতিখনন, এবং আত্মদ্বন্দ্বের আরো বহু রোমান্টিক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায় এবং গানে। যেমন দেখি এই সব লাইনগুলোতে-

১) ক্লান্ত ডানায় নীড় খুঁজি

অথৈ নদীর তীর খুঁজি

২) আমি অন্ত জানি না অনন্ত রাত্রির

৩) ওই আকাশ নত

যুগে যুগে সংযত

নীরবতায় অবিরত

কথা বলে গেছে কত

৪) জানি না কখন কোথায় তুমি থাক

জানি না মনে রাখো কি না রাখো

৫) যদি নাম ধরে তারে ডাকি

কেন সবুজ পাতা আগে সাড়া দেয়

৬) গুরু গুরু মেঘের মন্দ্রবাহারে

হলো শুরু বাজনা বিজুলীর তারে

ঝরে বারিধার, ঘনালো আঁধার,

না যেয়ো না।

৭) হৃদয় দিয়ে যার হৃদয় মেলে

হৃদয় যাবে সে কাল পথেই ফেলে

এইরকম আরো অনেক, অনেক অবিস্মরণীয় লাইনের স্রষ্টা সলিল চৌধুরী। লিরিক কবিতার ফর্ম তৈরির ব্যাপারের সলিল যে কতটা এগিয়ে ছিলেন তা আলোচনা করব এবার।

১) কবিতায় গজল বা কীর্তনের মত ধুয়ার ব্যবহার:

পশ্চিমী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ফোকসঙ্গীতে সলিলের ছিল অসামান্য দখল। তার সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত এবং সেমি-ক্লাসিকাল গান (রাগপ্রধান, গজল) তাঁর পূর্ণ দখলে ছিল। “ভালো হোত” নামের এই কবিতাটিতে দেখুন কীর্তনের মতন ধুয়া (Refrain) বা পুনরাবৃত্তি [৪]

স্বচ্ছ সরণী – তুচ্ছ তরণী

না বেয়ে ঘোলাটে জলেতে সাঁতার

কাটলেই বুঝি ‘ভালো হোত’!

সুরের পলকে পালকে পালকে

ভরে পাখী করে আকাশে উড়তে

না দিলেই বুঝি ভালো হোত!

ধারে কড়ি নিয়ে প্রেমের পাশায়

খেলতে খেলতে জিতের বদলে

হারলেই বুঝি ভালো হোত!!

এই প্রসঙ্গে বলি, সমসাময়িক ইংরেজি কবিতায় গজল এবং ধুয়া ফিরে আসছে একেবারে সামনের সারির কবিদের হাতে। আমেরিকান কবি জেরিকো ব্রাউন (Jericho Brown) পুলিৎজার পেয়েছেন ২০২০ সালে তাঁর The Tradition বইটির জন্যে। ইনি সনেট লিখেছেন, গজলও এবং তার সঙ্গে তৈরী করেছেন এক নতুন, নিজস্ব ফর্ম যার নাম দিয়েছেন ডুপ্লেক্স (Duplex) – যার মধ্যে গজলের এবং আমেরিকার ব্লুজ সঙ্গীতের মাধুর্য বজায় রাখা হয়েছে, পাশাপাশি সনেটের ১৪ লাইনের ফর্মও বজায় রাখা হয়েছে কবিতার গঠন হিসেবে।

২) কবিতায় উদ্ধৃতি ব্যবহার:

উত্তর-আধুনিক কবিতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই ধরণের কবিতায় পরিচিত লেখা থেকে অনেক সময়ই উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়। এই জন্যে প্রাবন্ধিক Matei Calinescu এই স্টাইলকে বলেছেন “quotatioist”, “citationist”, এবং “double-coded” [৯]। বিখ্যাত আমেরিকান কবি জন অ্যাশবেরির আগে এই উদ্ধৃতি ব্যবহার মোটামুটি ভাবে সীমিত ছিল ক্লাসিক বা বিশেষ ভাবে পরিচিত লেখা থেকে (না, এই ব্যবহারে “ ” মার্ক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, যদি উদ্ধৃতিটি বিশেষ পরিচিত লেখা থেকে হয়), কিন্তু অ্যাশবেরি ব্যবহার করতে থাকেন জনপ্রিয় শিল্পের (সে গানই হোক বা সিনেমাই হোক) পরোক্ষ উল্লেখ বা allusion।

এদিকে বাঙলা গানের জগতে ১৯৫০ সাল নাগাদ থেকেই সলিল চৌধুরী এই স্টাইল ব্যবহার করতে থাকেন তাঁর গানের লিরিকে। উত্তর-আধুনিক কবিতার সঙ্গে হয়তো তাঁর সরাসরি পরিচয় ছিল না, কিন্তু সলিল চৌধুরীর গানের কথাই তাঁর কবিতা। যেমন ধরুন “আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে” দিয়ে শুরু হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানটি, কিন্তু তার সব পরের লাইনগুলি সলিল চৌধুরীর নিজের।

তিনি ওই “আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে” গানটির জন্যে (এবং তাঁর “গাঁয়ের বধূ” গানটির জন্যেও) “ভ্যানগার্ড”দের কোপে পড়েন কারণ গানটির একটি লাইন ছিল “হায় বিধি বড়ই দারুণ, পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না”, আর অন্য একটি লাইন ছিল “কি দিব তোমারে, নাই যে ধান খামারে মোর কপালগুণে”, আর এই লাইনগুলি ব্যবহার করে তিনি নাকি কৃষককুলকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছেন [১০]।

কুচবিহার অঞ্চলের একটি লোকগীতি “ইছামতী নদীরে আমার যাও রে শুনিয়া, আমার দিন গেল আনকাজে, রাতি গেলো কাঁদিয়া” যুবক সলিলকে অনুপ্রাণিত করে। সেই গানের প্রথম দু’ লাইন ব্যবহার করে গান হয় “বাঁশের কেল্লা” ছবির জন্যে ১৯৫৩ সালে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, সেই ছবিটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। গানটি শোনা যাবে সলিল চৌধুরী গবেষক ও সংরক্ষক গৌতম চৌধুরীর সাইটে – http://www.salilda.com

আর এই গান ছোপ ফেলল আমার একটি সাম্প্রতিক কবিতায়। সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েই শেষ করছি এই নিবন্ধ।

লিভিংস্টোন আর আমি একবার

হাতড়াতে হাতড়াতে পায়ে ঠোক্কর,

জুতোয় ফোস্কা

জলপ্রপাতের সন্ধানে বেরিয়ে

ফেরত আসি আবার ইছামতী

নদীটির বাঁকে। কথিত আছে

এখানে নাকি জল ঠান্ডা, হৃদয় ঠান্ডা

আর দিন চলে যায় আনমনে।

রাত কিন্তু যায় আস্তে, গড়িয়ে

থমকাইয়া, নিংড়াইয়া।

উল্লেখসূচী

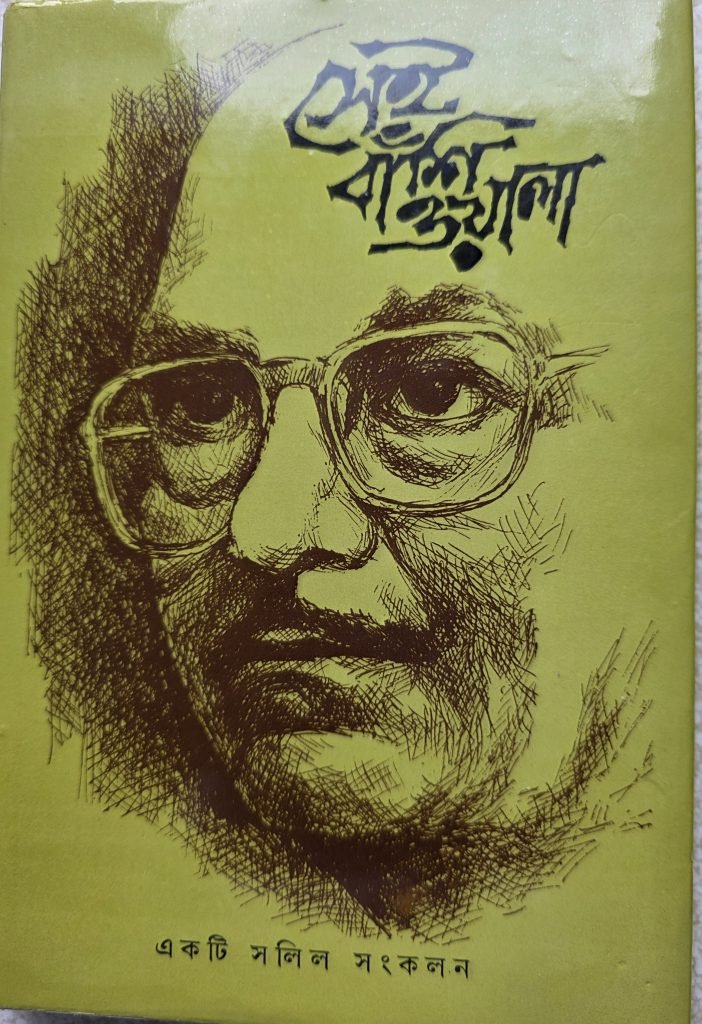

[১] “সেই বাঁশিওয়ালা – একটি সলিল সংকলন”, সংকলন ও সম্পাদনা বাবলু দাশগুপ্ত, গণনাট্য প্রকাশনী।

[২] “বাংলা গানের পথচলা”, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, www.ebanglalibray.com

[৩] “একগুচ্ছ চাবি”, সলিল চৌধুরী, ওয়ান টাচ প্রিন্টার এন্ড পাবলিশার্স।

[৪] “সলিল চৌধুরীর কবিতা”, সমীর কুমার গুপ্ত, epub.

[৫] “সলিল চৌধুরীঃ তাঁর কবিতা”, পবিত্র সরকার, “সেই বাঁশিওয়ালা – একটি সলিল সংকলন”, সংকলন ও সম্পাদনা বাবলু দাশগুপ্ত, গণনাট্য প্রকাশনী।

[৬] private communication circa 1980.

[৭] “Wholly Esenin”, poems by Sergei Esenin, Translated by Roger Pulvers, Balestier Press.

[৮] https://pagefournews.com/solil-chowdhury/

[৯] “Post Modern American Poetry”, edited by Paul Hoover, W.W. Norton and Company.

[১০] “সলিল চৌধুরীর সংগীত সৃষ্টির উৎসসন্ধান ও তার মূল্যায়নের একটি রূপরেখা চিত্রণের প্রয়াস” , রঘু চক্রবর্তী, “সেই বাঁশিওয়ালা – একটি সলিল সংকলন”, সংকলন ও সম্পাদনা বাবলু দাশগুপ্ত, গণনাট্য প্রকাশনী।

1 Comment