হয়নি যে গান লেখা

১)

উত্তম কুমারের জন্ম-শতবর্ষের প্রাক্কালে সলিল চৌধুরীর কথা মনে এল। একই কারণে গত এক বছর ধরে বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁকেও স্মরণ করা হচ্ছে। সলিল উত্তমের থেকে দশ মাস আগে জন্মেছিলেন। তাঁর মতো বিশিষ্ট সুরকার যে উত্তম অভিনীত ছবিতে সুরকার তথা গীতিকার হিসেবে কাজ করেছেন, সে আর বিচিত্র কী! যদিও তিনি হিন্দি ছবিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করছেন এমন সময়েই উত্তম বাংলা ছবিতে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ করে নেন। আর সেখানে ‘শাপমোচন’(১৯৫৫) থেকে পরের বছর সাত-আটেক সময়ে উত্তম অভিনীত ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কেই সুরকার হিসেবে অধিক সময়ে দেখা গিয়েছে। তবে,এই রচনায় সরাসরিভাবে উত্তম-হেমন্ত জুটি নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। এখানে উত্তমের ছবিতে সলিল চৌধুরীর উপস্থিতি নিয়েই সামান্য দু-চার কথা লেখার আগ্রহ জন্মেছে।

প্রাথমিকভাবে একবার দেখে নেওয়া যাক, উত্তমের কোন কোন ছবিতে সলিলকে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল।উত্তম এবং সলিলের ফিল্মোগ্রাফি থেকে যেটুকু আমরা জানতে পারি তাতে মোট পাঁচটি ছবিতে দু’জনকে পাওয়া যায়। মৃণাল সেনের ‘রাতভোর’(১৯৫৬) দিয়ে উত্তম অভিনীত ছবিতে সলিল চৌধুরীর আগমন। পরের আড়াই দশকে আর মাত্র চারটি ছবিতে তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম।

ছবিগুলি হল, ‘লাল পাথর’(১৯৬৪), ‘সিস্টার’(১৯৭৮), ‘শ্রীকান্তের উইল’(১৯৭৯) এবং সবশেষে উত্তমের মৃত্যুর পরে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবি ‘প্লট নম্বর ফাইভ’(১৯৮১)। সুরকার(এবং গীতিকারও) সলিল এবং নায়ক বা পার্শ্ব-চরিত্রে উত্তম কুমার—মোটের ওপর এই হল পাঁচটি ছবিতে দু’জনের ভূমিকা।

‘রাতভোর’ ছবিটি অনেক বছর ধরেই পাওয়া যায় না। ফলে সেখানে সলিল সুরারোপিত গানগুলিতে (সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র গেয়েছিলেন; অন্য দু’টি গান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া) উত্তম লিপ দিয়েছিলেন-এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কিছু সূত্র থেকে অনুমান করা হয়ে থাকে যে খুব সম্ভবত ব্যাকগ্রাউন্ডে দু’টি গান বেজেছিল।

‘লাল পাথর’ ছবিটিতে হেমদাকান্তের চরিত্রে অভিনয় করার সময়ে উত্তম কুমারের লিপে কোনও গান আমরা দেখিনি। শ্যামল মিত্রের গাওয়া গান নির্মল কুমারের লিপে দেখা যায়। ‘সিস্টার’ ছবিটিতে উত্তম কুমার খুবই অল্প কিছু দৃশ্যে উপস্থিত ছিলেন। সে-সব অংশে তাঁর গানে লিপ দেওয়ার সুযোগ ছিল না। ‘শ্রীকান্তের উইল’-এ নায়ক রঞ্জিত মল্লিক। যেসুদাসের সঙ্গে অন্তরা চৌধুরীর গাওয়া ‘নাম শকুন্তলা তার’ প্রবল জনপ্রিয় হলেও সেখানে উত্তমকে দেখা যায়নি। ১৯৭৯ সালে মুক্তিলাভ করা ছবিটি এখন সম্ভবতঃ কোথাওই মেলে না। তবে মান্না দে’র গাওয়া ‘ছুকুছুকু রেলগাড়ি’তে উত্তম লিপ দিয়েছিলেন- এই তথ্যটি জানতে পারি।

বাকি রইল ‘প্লট নম্বর ফাইভ’-এর কথা। এই ছবিতে ‘চিক চিক চিকা চিকা’ নামে একটি ডিস্কো-থিমের গান নাইট-ক্লাবে নাচের দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর বাইরে সবটাই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের উপস্থিতি। এখানে সলিল চৌধুরী অনেকটা বি.আর.চোপড়ার ‘কানুন’(১৯৬০) বা যশ চোপড়ার ‘ইত্তেফাক’(১৯৬৯)- এর মতো মোটের ওপর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়েই কাজ করেছিলেন। অতএব উত্তম অভিনীত যে পাঁচটি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সলিল কাজ করেছেন, তার মধ্যে উত্তম কুমারের লিপ দেওয়া সম্ভবত একটিই গান ছিল। ছবির প্রয়োজনে এবং চরিত্রের খাতিরে হয়তো উত্তমের জন্য অন্য গান ভাবা সম্ভব হয়নি। যদি তর্কের খাতিরে এমনটা ধরেও নেওয়া হয় যে ‘রাতভোর’-এ এক বা একাধিক গান উত্তমের লিপে ছিল, তবু এ-কথা সত্যি যে সলিল চৌধুরীর দেওয়া পাঁচটি ছবি থেকে উত্তমের লিপে তেমন কোনও কালজয়ী গানের জন্ম হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই বাস্তব।

(২)

এবারে অন্য একটি দিকে তাকানো যাক। সলিল চৌধুরী বাংলা ছবিতে সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নেপথ্য গায়ক হিসেবে দেখা গিয়েছে এমন উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যাবে কি? বরং সলিল-হেমন্তের আধুনিক গান নিয়েই তো যত চর্চা! কিন্তু এই প্রশ্ন উঠছে কেন? উত্তম-সলিল উপস্থিত এমন যে পাঁচটি ছবি আমরা দেখি, তার মধ্যে একটিতেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন না। পঞ্চাশের দশকে একটি লম্বা সময় তিনি হিন্দি ছবির গান নিয়ে তুমুল ব্যস্ত। তার মধ্যেও বাংলা ছবিতে কাজ করেছেন। সলিলও তখন হিন্দি ছবিতেই মন দিয়েছিলেন। ‘বিরাজ বহু’, ‘পরিবার’, ইত্যাদি ছবিতে হেমন্ত গেয়েও ছিলেন। অনুমান করা যায়, দু’জনেই বম্বেতে থাকার কারণে এই যোগাযোগটি ঘটতে সুবিধা হয়েছিল।

কিন্তু বাংলায়? সলিলকে পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের গোড়ায় যে-সব ছবিতে আমরা কাজ করতে দেখি তার একটিতেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কাজ করেননি। আর উত্তম কুমার সেই মুহূর্তে অন্যান্য ছবি নিয়ে প্রবল ব্যস্ত। স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে ওই ছবিগুলিতে নেওয়ার কথা ভাবাও হয়নি। ষাটের দশকের প্রথম দিকে ‘লাল পাথর’ মুক্তিলাভ করেছিল। যদি সেখানে উত্তম কুমারের লিপে গান রাখার সুযোগ থাকত তাহলেও বোধহয় হেমন্ত আসতেন না। কারণ ততদিনে উত্তম-হেমন্ত সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। শ্যামল মিত্র প্লে-ব্যাকের জন্য উত্তম অভিনীত ছবিতে কাজ করছিলেন। আরও পরে মান্না দে আসবেন।

পরের উত্তম-সলিল ভেঞ্চার ‘সিস্টার’ এবং ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েইছে, ‘সিস্টার’-এ উত্তম প্রায় অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিলেন এমনও বলা চলে। ‘শ্রীকান্তের উইল’-এ বরং সুযোগ ছিল বেশি। ততদিনে উত্তম এবং হেমন্ত, দু’জনেই আবার একে অপরের সঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। সুতরাং সুরকার সলিল সেভাবে যদি চাইতেন তবে তিনজনকে একই ছবিতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। কিন্তু মান্না দে এবং যেসুদাসের বাইরে গিয়ে সলিল চৌধুরী অন্য কারও কথা ভাবেননি।

সারা জীবনে প্রচুর হিন্দি ছবিতেও কাজ করেছেন সলিল চৌধুরী। ভাবতে অবাক লাগে, সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বম্বেতে যখন উত্তম কুমার নিয়মিতভাবে কাজ করতে চাইছেন, সেই সময় ‘কিতাব’, ‘দূরিয়া’ বা ‘বন্দী’র মতো ছবিতে সলিলকে ভাবেননি কেউই। ‘কিতাব’-এর গানগুলি তা-ও রাহুল দেব-বর্মনের জন্য খারাপ লাগেনি। ‘দূরিয়া’তে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন জয়দেব। সলিল তখন মুখ্যত মালয়ালম, কন্নড় ভাষায় নির্মীয়মাণ কিছু ছবিতে কাজ করছিলেন। এর বাইরে হিন্দিতে ‘মৃগয়া’,‘আনন্দ মহল’, ‘নৌকরি’র নাম উল্লেখ্য। সেটা ১৯৭৬-১৯৭৮ পর্বের কথা। বাংলায় দু’টি ছবি ‘কবিতা’ এবং সিস্টার-এর মুক্তিলাভও এই পর্বেই ঘটেছিল। প্রশ্ন জাগে, উত্তম কাজ করছেন এমন কোনও ছবির জন্য কেউ কি সলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন? মনে তো হয় না।

‘বন্দী’(১৯৭৮)-এ সুরকার হিসেবে শ্যামল মিত্রকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কি পরিচালক আলো সরকার নিজেই চেয়েছিলেন? নাকি উত্তম কুমার…? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো আর জানা যাবে না। এখন মনে হয়, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উত্তম-সলিল জুটিতে আরও দু-একটি ছবির কাজ হলে কিছু ভাল গান হয়তো দিনের আলো দেখতে পেত। এমন ছবি তো হতেই পারত যার গীতিকার তথা সুরকার সলিল চৌধুরী। প্লে-ব্যাকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর সেই গানে ঠোঁট নাড়ানোর কাজে মগ্ন অভিনেতার নাম উত্তম কুমার। একে শতবর্ষের উদযাপনে বিরাট এক আপশোষ ছাড়া আর কী-ই বলা যায়? উত্তম কুমারের কেরিয়ারে যে কয়েকটি জায়গা নিয়ে শূন্যতা চোখে পড়ে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। হয়তো সলিল চৌধুরীর জন্যও সেটা কিছুদূর সত্যি!

৩)

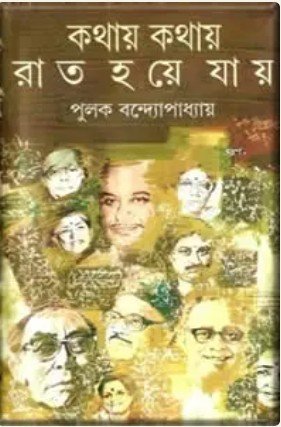

সলিল কিন্তু নিজের অজান্তেই অবদান রেখে যান উত্তমের সঙ্গীত পরিচালক হয়ে ওঠার পেছনে। বিখ্যাত সুরকার প্রয়াত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের আত্মজীবনী ‘কথায় কথায় রাত হয়ে যায়’-এর পাতায় সেই কাহিনি বিস্তারিত লিখে রেখে গেছেন। ‘কাল তুমি আলেয়া’(১৯৬৬)-এর জন্য সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে প্রযোজক বহু চেষ্টার শেষে উত্তম কুমারকে রাজি করিয়েছিলেন। স্মর্তব্য, উত্তম নিজে তখন ছোটি সি মুলাকাত-এর গান এবং নাচের দৃশ্যে কাজ করার জন্য প্রচুর পরিশ্রমে নিজেকে তৈরি করছিলেন। তদুপরি, একই কারণে তখন ওঁকে মুম্বই-কলকাতা যাতায়াত করতে হচ্ছিল নিয়মিত। এমতাবস্থায় দেবেশ ঘোষকে ফেরাতে না পেরে ওঁকে কাল তুমি আলেয়ার কাজটি হাতে নিতেই হয়! আর সেখানে একটি গানে সুর করার পরে ওঁর সামনে আসে ‘আমি যাই চলে যাই’ গানটির কথা।

পুলকবাবু লিখেছেন-

“হারমোনিয়ামে কর্ড চেপে বারকতক বেলো করল ওটা। তারপর বলল—শোনো তো মামা—সলিলদার ‘আজা রে আজা নিদিয়া তু আজা’ গানটার সুরের একটু স্টাইল নিয়ে গানটা করলে দারুণ জমে যাবে মনে হচ্ছে। উত্তম গাইতে লাগল—

“যাই চলে যাই / আমায় খুঁজো না তুমি/বন্ধু বুঝো না ভুল / কাল সে আলেয়া শুধু / আমি সে আলোর ঝরা ফুল/আমি যাই, চলে যাই /যাই চলে যাই।” ১

যদিও সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত ‘দো বিঘা জমিন’(১৯৫৩) ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া সেই গানের সঙ্গে ‘কাল তুমি আলেয়া’র গানটির সুরের মধ্যে মিল ঠিক সেটুকুই পাওয়া যায়, উত্তম কুমার, পুলকবাবুকে ঠিক যেটুকু বলেছিলেন। তবু, এত বছর বাদে এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কোথাও সকলের অজান্তেই হয়তো বা উত্তম-সলিল মেলবন্ধন ঘটে গিয়েছিল। সলিলের হয়তো সেটা তখন জানা ছিল না। পরবর্তীকালে উত্তম কুমারও এই বিষয়ে নিজে থেকে আলোকপাত করেননি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তরফেও এই প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ কোথাও ছিল কিনা, সেটা আমার অজানাই থেকে গেছে।

(এই নিবন্ধটি রচনার কাজে শ্রী সপ্তর্ষি ঘটক ও শ্রী অনিরুদ্ধ মিত্রের কাছে একাধিকবার সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।)

তথ্যসূত্রঃ

১- কথায় কথায় রাত হয়ে যায় – পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় – ব্যবহৃত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮-৫১

২ – ইন্টারনেটে বাংলা ও হিন্দি গানের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও ইউ-টিউব।