পথের খোঁজে

আমি যে সরকারি দপ্তরে চাকরি করি, কাজের সূত্রে সেখান থেকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। অনেক জায়গা বলতে বড়বাজারের স্যাঁতস্যাতে ঘুপচি এদোঁ গলি থেকে শুরু করে রাজধানীর সবচেয়ে দামি হোটেল পর্যন্ত হতে পারে। এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো কোনোক্ষেত্রেই যেদিন কাজ সেদিন কাকভোরের আগে আমরা জানতে পারি না কোথায় যাওয়া হবে। বেরোনও হয় একদম শেষ রাতে। মুখে বলি, ওরে বাবা কী ভীষণ কষ্ট! কিন্তু আসল সত্যি কথাটা হল আমার ভীষণ মজা লাগে। তার একটা কারণ হল যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, সবসময় আমার মনোগত অভিপ্রায় থাকে একটা এক্সট্রা দিন সেখানে কাটিয়ে তারপরের দিন ট্রেন অথবা প্লেন ধরার। রথ দেখা হলো সেই অফিসের রাতজাগা এবং অবশ্যই হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ, আর ওই এক্সট্রা দিনটা হলো কলা বেচার জন্য। মানে যে জায়গাতেই যাচ্ছি, একটু ঘুরেফিরে আসা যায়। সত্যি বলতে এভাবে বহু জায়গা ঘুরেছি। সেসবের লিস্ট এখন থাক। তবে ওই কথায় বলে না হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ, আমার এই ঘোরাঘুরির শীর্ষতম অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই বছর, মানে এই দু’হাজার তেইশের মে মাসে। সেই গল্পই এখন করব।

আমি যে সরকারি দপ্তরে চাকরি করি, কাজের সূত্রে সেখান থেকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। অনেক জায়গা বলতে বড়বাজারের স্যাঁতস্যাতে ঘুপচি এদোঁ গলি থেকে শুরু করে রাজধানীর সবচেয়ে দামি হোটেল পর্যন্ত হতে পারে। এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো কোনোক্ষেত্রেই যেদিন কাজ সেদিন কাকভোরের আগে আমরা জানতে পারি না কোথায় যাওয়া হবে। বেরোনও হয় একদম শেষ রাতে। মুখে বলি, ওরে বাবা কী ভীষণ কষ্ট! কিন্তু আসল সত্যি কথাটা হল আমার ভীষণ মজা লাগে। তার একটা কারণ হল যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, সবসময় আমার মনোগত অভিপ্রায় থাকে একটা এক্সট্রা দিন সেখানে কাটিয়ে তারপরের দিন ট্রেন অথবা প্লেন ধরার। রথ দেখা হলো সেই অফিসের রাতজাগা এবং অবশ্যই হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ, আর ওই এক্সট্রা দিনটা হলো কলা বেচার জন্য। মানে যে জায়গাতেই যাচ্ছি, একটু ঘুরেফিরে আসা যায়। সত্যি বলতে এভাবে বহু জায়গা ঘুরেছি। সেসবের লিস্ট এখন থাক। তবে ওই কথায় বলে না হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ, আমার এই ঘোরাঘুরির শীর্ষতম অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই বছর, মানে এই দু’হাজার তেইশের মে মাসে। সেই গল্পই এখন করব।

সাধারণত দূরে কোথাও কাজ থাকলে আগেরদিন সেই জায়গায় নিকটতম রেলস্টেশন বা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলে যাওয়া দস্তুর। সেদিন যখন শুনেছিলাম বাগডোগরার টিকিট কাটা হয়েছে, ঠিক মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ফাঁকিবাজ ছাত্রের যেমন এক তুরীয় আনন্দ হয় তেমন হয়েছিল। আমায় হাড়ে হাড়ে চেনে এমন এক দাদা বলেছিল, “আনন্দ পেয়ে লাভ নেই, কানাঘুষো খবর শিলিগুড়ি থেকে বহুদূরে যাওয়া। প্রায় মালদার কাছাকাছি! মালদা তো এখান থেকে ছ’ঘন্টায় ঢুকে যাওয়া যায়!”

টেবিল চাপড়ে বলেছিলাম, “তুমি এটা কেন ভাবছ কলকাতা থেকে ছ’ঘন্টা দূরে আছ, ভাবো পাহাড়ের দিকে তুমি ছ’ঘন্টা এগিয়ে আছ!”

তারপরের ঘটনা এক ইতিহাস। কাজের আগেরদিন দুপুর বিকেল নাগাদ যে জায়গায় পৌঁছলাম সেটাই শিলিগুড়ি থেকে ঘন্টা আড়াই দূরে। কানাঘুষো খবর আমরা যাব আরো দক্ষিণে। বাস্তবে হলও তাই। সেই কাকভোরে উঠে যত দক্ষিণের দিকে যাচ্ছি, তত মনে মনে ঠাকুরকে ডাকছি! ঠাকুর এবার তো গাড়িটা থামুক, আর কতদূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে! আরে এবার তো কলকাতা চলে আসবে রে বাবা!

ভোরের নরম আলোয় অচেনা হাইওয়ে দিয়ে এসব বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছি আর হঠাৎ করেই রাস্তার একটা জায়গায় এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমাদের গাড়ির সামনে সোজা ফাঁকা হাইওয়ে, একটাও গাড়ি নেই আর রাস্তার দু’পাশে জারুল গাছের সারি। গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপী জারুল ভোরের নরম আলোয় থকথক করছে। রঙের সাথে প্রাণের এক নিবিড় সখ্যতা আছে। একেকটা রং একেকরকম অনুভূতির প্রলেপ বুলিয়ে দেয় প্রাণে। সেদিন যত পাহাড় থেকে দূরে যাচ্ছি, মন তত গুমোট হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল এবার হয়তো আর পাহাড়ের কাছে পৌঁছনো হল না। ঠিক সেই সময় ওই মায়াবী আলোয় জারুলের ঝাঁক আচমকা যেন স্তব্ধ করে দিল আমায়। কিছুই বার্তা দিল না সে। যা চাইছ পাবে, যা চাইছ পাবে না, কিছুই নয়। কেবল একরাশ অসহ্য সুন্দর ফুলের ডালি আমায় দৃশ্যসুখের চিঠি লিখে জানিয়ে গেল, “আমরা আছি!” ঢেউগুলো কেমন থিতিয়ে এল যেন।

কাজ ছিল কালিয়াগঞ্জে। যাদের বাড়ি গেছিলাম, বাড়ির কর্তা এক বয়স্ক ভদ্রলোক। বললেন, “করোনার সময় এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত।” ততক্ষণে আমার গুগল খোঁজা হয়ে গেছে। যেখানে আছি শিলিগুড়ি সেখান থেকে পাক্কা দুশো কিলোমিটার। গাড়িতে সাড়ে চার ঘণ্টার ওপর লাগবে। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তখন বিকেলের আলোয় তাদের বাড়ির ছাদে গেছি পায়চারি করতে। ছাদ থেকে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। হলুদ সাইনবোর্ডের ওপর কালো কালিতে লেখা আছে কালিয়াগঞ্জ। ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, “কোন দিকে? কোন দিকে?”

ভদ্রলোক একটা আঙ্গুল তুলে স্টেশনের দিকটা দেখিয়ে বললেন, “একদম ক্লিয়ার দেখা যেত!”

আমি সেদিকের আকাশের দিকে তাকালাম। নীল ছানা কেটে যাওয়ার মতন মেঘ আকাশে, মাঝখান দিয়ে হলুদ কুসুমের মতন একটুখানি করে আকাশের অস্তরাগ দেখা যাচ্ছে। কেমন বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম ওদিকে। মনে হলো, আমি দেখতে পাচ্ছি না তো কী হয়েছে, আছে, সে আছে। সে এক নিবিড় অস্তির বোধ। সাদা বলতে নেই যাকে, শুভ্র বলতে হয়, সেই বিশাল হিমালয় ওদিকেই আছে। আমাদের দূষণ আমাদের আবিলতা তাকে ঢেকে রাখে। তাই বলে সে নেই, বলে কার সাধ্যি!

কাজ শেষ হল পরের দিন ভোর সাড়ে চারটে। সঙ্গে চারটে গাড়ি ছিল। একটা গাড়ি চারজন সিআরপিএফদের দিয়ে অন্য স্পটে পাঠিয়ে দিলাম। দুটো গাড়ি অন্য জায়গায়। আমি আর সঙ্গে আরেকজন দাদা চললাম শিলিগুড়ি। দেখি পাশ থেকে দাদা ফোন করছে কলকাতার অফিসে, “আজকের ফ্লাইট পাব?” পাশ থেকে ইঙ্গিতে বললাম, “আমার কথা কিছু বলবে না এখন।”

সেদিন শুক্রবার। সোমবারের আগে অফিস নেই। আরেকটা গোপন কথা জানিয়ে রাখি, কলকাতা থেকে দূরে কোথাও যাওয়ার থাকলে সঙ্গে একটু বেশি করেই পয়সা নিয়ে আসি। বলা তো যায় না, কখন কী কাজে লাগে!

যেমন শিলিগুড়িতে আমাদের হোটেলে যখন ঢুকলাম তখন বাজে সকাল দশটা। সঙ্গের দাদা কোনমতে দেখলাম ইডলি সম্বার আর কফি খেয়ে পড়ি কী মরি করে ফ্লাইট ধরতে ছুটল। আমি ফোন লাগলাম কলকাতার অফিসে, “সোমবার সকালের আগের ফ্লাইট বুক করলে কলকাতায় গিয়ে গুলি করে দেব তোকে!”

অতঃপর ওপেন এয়ার ব্রেকফাস্টের টেবিলে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সামনের একজন জিজ্ঞেস করল, “স্যার কোথায় যাবেন ঠিক করলেন?”

ঘাড় নেড়ে জানালাম, না, ঠিক করিনি। সত্যি বলতে কী তখন আমি ওই রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। গতবছর পুজোর সময় সিটং এসেছিলাম। কাঠগুদাম থেকে আমাদের হোটেল পর্যন্ত একটা ফাঁকা নির্জন রাস্তা ছিল। একা একা একদিন হেঁটেছিলাম ওই রাস্তাটা ধরে। মনে হয়েছিল গতজন্মের রাস্তা। অথবা আগামী জন্মের। যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে ওই চারপাশের আদিম আকাশের দিকে উঠে যাওয়া বৃক্ষ, দূর থেকে ঝর্নার জলের আওয়াজ, ঘন্টাফুল ফুটে আছে চারদিকে, আর মাথার ওপর একটা খাবলা করে খেয়ে নেওয়া চাঁদ, এদের মাঝখান দিয়ে আমায় হাঁটতে হবে। সঙ্গে কেউ থাকবে, শাড়ি পরে, দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে এমন করে সে গর্ভবতী অন্ধকারের দিকে চেয়ে পথ হাঁটবে যেন অষ্টমীর সন্ধ্যেবেলায় শ্রীভূমির ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। তখন তাকে হেম বলে ডাকতে ইচ্ছে হবে।

“স্যার গাড়ি বলেছেন?”

চমক ভাঙল। মাথা নাড়লাম। ওই পাহাড়ের কাছে যাব এটুকু ইচ্ছে ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই। সিটঙের যেখানে ছিলাম সেই ফোর সিস্টার্সের একটা নম্বর ছিল। লাগলাম ঠাকুর ঠাকুর করে ফোন। একজন মহিলা ধরে কেমন এক উৎকন্ঠিত গলায় বললেন, “কব আনা হ্যায়? আজ? মতলব অভি?”

এমন করে বললেন, যেন আমি বলেছি, “ইউনিকর্নটা টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখুন, আমি এসে দশটাকা দিয়ে নিয়ে যাব!”

জানালেন, “থোরি দের মে বাতাতি হুঁ!” বলে খট করে ফোন কেটে দিলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সামনের দাদা বললেন, “আমরা তিনজন তাগদা যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যাবেন?”

প্রস্তাবটা ভীষণই লোভনীয়। গ্রুপে যাওয়ার অনেক সুবিধে আছে, খরচের ব্যাপার থাকে, সেফটির ব্যাপার থাকে। কিন্তু তখনও ভেতর ভেতর কেমন ওই গতজন্মের রাস্তাটা ধরে হাঁটছিলাম। ওই রাস্তায় একা হাঁটতে হয়। কফির কাপটা রেখে বললাম, “নাহ্, এবার সোলো ট্রিপ।”

ইউনিকর্ন চেয়ারের পায়ায় বেঁধে রাখা ভদ্রমহিলা ফোন আর করেন না। দাদা বললো, “স্যার তিনচুলে যাবেন? ওখানে গুরুং হোম স্টে আছে, আমার পরিচিত। কথা বলে দেখব?”

মনে হলো উঠে গিয়ে দাদার টাকে একটা হামি খাই। উদাস গলায় বললাম, “দেখো বলে যদি জায়গা হয়!”

পনের মিনিটের মধ্যে গুরুং হোম স্টে বুক হয়ে গেল। একা যাচ্ছি শুনে নাকি অন্য কোনও কারণে জানি না গুরুং সাহেব বললেন, “স্যার, ইহাপে অভি সুপার ডিলাক্স একহি রুম খালি হ্যায়।” ঢোঁক গিলে ভাড়া জিজ্ঞেস করলাম এবং বুকটা চিনচিন করে উঠল। তারপরেই মনে পড়ল এটিএম কার্ড আছে তো! খুব সহজ গলায় বললাম, “ওকে, নো প্রবলেম।”

গাড়ি বুকিংয়ের পুণ্যিটাও ওখানে বসেই সেরে ফেলা গেল। ঠিক আধা ঘন্টার মধ্যে একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলো, “স্যার ম্যায় টেন্দু, গাড়ি লেকে আ গয়া হুঁ!”

গাড়ি নিয়ে যখন বেরোলাম তখন সাড়ে এগারোটা মতন বাজে। ঠিক পনের মিনিট বাদে সেই ইউনিকর্ন মহিলা ফোন করে বললেন, “এক রুম খালি হ্যায়।” দুঃখপ্রকাশ করে জানালাম তিনচুলে যাচ্ছি। ফোন রেখে দিলেন। তখন আমরা শহর ছাড়িয়ে সেবক রোড ধরে ফেলেছি। দুপাশে জঙ্গল, মাঝে মাঝে বিএসএফ ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছি।

একটু বাদেই সেই করোনেশন ব্রিজ দেখতে পেলাম। যে ব্রিজটা দেখলেই মনে হয় এই পর্যন্ত পাহাড়ের মর্নিং সেকশন। এটা পেরোলে ডে সেকশন, পাহাড় হাফ প্যান্ট থেকে ফুল প্যান্ট হবে।

কোন রাস্তায় গন্তব্য তার খবর আমি কোনোকালেই রাখি না। তার একটা কারণ পথ, এই পথ চলা বড় মুগ্ধ করে আমায়। গন্তব্যের চেয়ে কখনও মনে হয়, পথের মায়া বোধহয় গভীরতর। এখানেও কোন রাস্তা দিয়ে আমার সারথি নিয়ে যাচ্ছে, খবর রাখিনি। শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম পাহাড়ের পরিধি ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। আকাশে মেঘ ছিল। নীল নীল মেঘ, আর দূরে দেখা যাচ্ছে নীল নীল পাহাড়। অনেকটা ঠিক স্বপ্নের মতন সুন্দর। একটা দুটো ছবি তুললাম। বুঝলাম ওসব চালিয়াতি। মোবাইল পকেট পুরে রেখে পাহাড়ের বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। তখন ঘোরানো একটা জায়গা দিয়ে গাড়ি ঘুরছে। কী মনে হতে টেন্দু’কে বললাম, “একটু থামো তো।”

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, পাশে খাদ, দূরে নীল পাহাড়ের কোলে সাদা আর ঘোলাটে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে একরকম নীল ছোট ছোট ফুল দেখলাম। নাম জানি না। মনে হলো ওটা ঠিক আমার জন্যই বোধহয় ফুটেছিল। অপেক্ষা করছিল কখন একজন কেউ বৃষ্টির মধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়াবে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে মনে মনে বলবে, ধন্য আমি ধন্য হে, নাম না জানা ফুল, তোমার জন্য হে।

তিনচুলে যাওয়ার রাস্তায় প্রথমে তাগদা পড়ে। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা জনপদ। যে দাদার আসার কথা ছিল সেই বলেছিল স্বাধীনতার আগে এখানে ব্রিটিশ আর্মির অফিসাররা রিটায়ারমেন্টের পর এসে বাংলো বানিয়ে থাকত। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, স্বাধীনতার পর তারা সেসব জলের দরে বেচে দিয়ে চলে যায়।

তখনও বৃষ্টি থামেনি। ঝাপসা কাচের এপার থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম সুন্দর সুন্দর কয়েকটা বাংলো। সাদা কাঠের মূলত, সামনে সবুজ ঘাসের গালচে। কয়েকটা ফাঁকা চেয়ার রাখা, গোল গোল টেবিল মাঝখানে। দৃশ্যটার ভেতর কেমন এক প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা ভাব ছিল। সব প্রতীক্ষা প্রেমের হয় না, কিছু প্রতীক্ষা বন্ধুত্বেরও হয়। ফাঁকা চেয়ারগুলো কেমন সেই বন্ধুদের জন্য উন্মনা হয়ে আছে যেন।

রাস্তায় কয়েকটা চা বাগান পড়েছিল মনে আছে। বৃষ্টি তখনও থামেনি। আক্ষরিক অর্থে মেঘ সেখানে গাভীর মতন চরছিল। টেন্দু’কে একবার জিজ্ঞেস করতে বলল, রুংলি টি এস্টেট। পাহাড়ের ঢালুতে দেখতে পেলাম কয়েকজন কাজ করছেন, মাথায় হলুদ উজ্জ্বল রঙের ছাতা।

গুরুং হোম স্টে পৌঁছলাম প্রায় তখন বেলা তিনটে। শুনলাম এটা নাকি তিনচুলের সবচেয়ে পুরনো হোম স্টে। আসতে আসতেই দেখছিলাম প্রায় সব বাড়ির সামনে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ। গুরুংও কম যায় না। একটা ফুল অনেকটা গুটিয়ে থাকা চাঁপার মতন, একটা আবার সূর্যমুখীর মতন কিন্তু গোলাপি, একটা ফুলের আবার দুটো পাপড়ি বেগুনি আর দুটো পাপড়ি নরম হলুদ। একটারও নাম জানি না। কিন্তু তাতে মুগ্ধ হওয়া একটুও আটকায় না।

টেন্দু দেখলাম সবাইকেই চেনে। গিয়ে প্রথমে কাউকে দেখতে পাইনি। টেন্দুই দেখলাম তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা বেঁটে ফর্সা ছেলেকে ডেকে আনল। তার নাম মনে নেই, কিন্তু মুখের মিষ্টি হাসিটা বেশ মনে পড়ে এখনও।

এরপর সে যে ঘরে আমায় নিয়ে গেল সেখানে মোটামুটি চার পাঁচজন হেসেখেলে থাকতে পারে। গোটা গেস্ট হাউজটা একদিকে আর কয়েকটা সিড়ি ভেঙে ওঠা এই ঘরটা আরেকদিকে। দেখলাম প্রকাণ্ড ঘরটার মেঝে ঢাকার জন্য তিনখানা বিশাল কার্পেট বিছানো, তাও জায়গায় জায়গায় কাঠের মেঝে বোঝা যাচ্ছে। খাটের ওদিকে জানলা, সেখানে শুধুই জঙ্গল। আরেকটা দিকে কাচের জানলা, সামনে দুটো কাঠের চেয়ার। জানলা খুলে দিলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

ছেলেটাকেই জিজ্ঞেস করলাম, এই জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় কিনা। ছেলেটা এমন করে হাসল যেন ভীষণ কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। বুঝলাম জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন হবে না। সে ঘাড় নেড়ে না বলে লজ্জা লজ্জা মুখে চলে গেল।

খেয়ে দেয়ে আর অপেক্ষা করলাম না। তখন বৃষ্টি খানিক ধরেছে। সঙ্গে ছাতা ছিল না। এমনিই বেরিয়ে পড়লাম। যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিকে লোকজন ছিল। কিন্তু লোকজনের থেকে দূরে থাকব বলে একা এসেছি। তাই উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করলাম। মাথায় চিন্তা ছিল মেঘ আছে, তার মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাব না।

যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে জঙ্গলের পথ। একদিকে খাড়া খাড়া গাছ, বিকেলের মরা আলোতে কেমন কুয়াশা মাখা অন্ধকার নেমে আসছে, মাঝে মাঝে নাম না জানা পাখি ডেকে উঠছে। সামনের রাস্তা ছিল আঁকাবাঁকা। কতদূর এই রাস্তা গেছে তাও জানি না। কিন্তু হাঁটতে ভালো লাগছিল। রাস্তা তখনও ভেজা। মাঝে মাঝে গায়ে একটা দুটো ফোঁটা পড়ছে। বুঝতে পারছি না বৃষ্টি আসছে, না পাতা থেকে জল পড়ছে! কেমন জানি মনে হচ্ছিল এই সবুজ রহস্যময় পৃথিবীতে আমি একা। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, পাতায় পাতায় লেগে জঙ্গলের একটা ট্রেডমার্ক শব্দ হচ্ছে। যেন সবুজ বৃষ্টির ছাট আসছে। গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছিলাম।

এভাবে মিনিট পনের প্রায় হেঁটেছিলাম। তারপর দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম আবার সামনে বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ফেরার পথ ধরলাম।

গুরুং গেস্ট হাউজে যখন ফিরলাম তখন মন খারাপের মতন বিষণ্ণ অন্ধকার চারদিকে। চাবি পকেটে ছিল। গেস্ট হাউজে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। যেই জানলাটা খুললে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড় দেখা যায় হাট করে খুলে দিলাম। দেখলাম আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে। আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে একটা শূন্যতা থাকে, শহরে সেটা বোঝা যায়। পাহাড়ে বোধহয় সেই শূন্যতাটুকু মুছে যায়। দেখতে লাগলাম কেমন করে অমর্ত্যের মেঘ আর মর্ত্যের পাহাড় একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে আর আদরের মতন মনখারাপে ঢেকে যাচ্ছে সমস্ত দিক সমস্ত পার সমস্ত অপার।

সন্ধ্যে নাগাদ সেই মিষ্টি হাসির ছেলেটি গরম কফি আর পকোড়া দিয়ে গেল। জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নইলে ঠান্ডায় জমে যেতাম। কিছু করার ছিল না। ব্যাগে ভাস্কর চক্রবর্তী ছিলেন, তিনি আরেক পাহাড়ের নাম। খুলে বসলাম। এবং ভিজতে লাগলাম।

মেঘের ভেতর যে ভারী এক অলীক মনখারাপ থাকে তার বাইরেও আরেকটি মনখারাপ লেগেছিল আসা ইস্তক। আকাশে মেঘ থাকা মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাব না। অথচ ন’টা নাগাদ যখন খেতে নামলাম একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখে মন ভরে গেল।

দেখলাম ঝকঝক করছে আকাশ। গোল সাদা থালার মতন একটা চাঁদ উঠেছে আর অসংখ্য অগণ্য তারা। সামনের গম্ভীর অন্ধকার পাহাড়টার গায়ে খুদি খুদি জোনাকির মতন মানুষের ঘরবাড়ির নক্ষত্র মিটমিট করছে। গুরুং গেস্ট হাউজে টিনের চালে জ্যোৎস্না পড়ে মনে হচ্ছে তরল রুপো গলে গলে পড়ছে।

রূপ দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়। অপরূপ এসে উপস্থিত হলে সে স্তব্ধ হয়। স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ সেই গলান রুপোর সাগরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে হিমালয়, মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। বিড়বিড় করছিলাম, “….নাহলে তো আরেকটু থাকতাম।”

নতুন জায়গায় তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায়। অ্যালার্ম দিতে হয় না। তবু অ্যালার্ম দিয়েছিলাম, ভোর পাঁচটায়। ঘুম ভাঙ্গল পাঁচটা বাজতে দশে। তাড়াতাড়ি উঠে জানলার সামনে দাঁড়ালাম। দেখলাম কোথাও কোনও পাহাড় নেই। শুধুই সাদা মেঘের নরম চাদর যতদূর চোখ যায়। আর ঘন নীল আকাশ আর সেই সাদা চাদরের মাঝ বরাবর হলুদ আর কমলা মেশানো দিগন্তরেখা।

জয় মা বলে বেরিয়ে পড়লাম। পর্দার আড়াল থেকে লাজুক বালিকার মতো একটু একটু করে উঁকি দিতে দিতে “জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্, ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্নম্ প্রণতোহস্মি দিবাকরম্” মিনিট পনেরর মধ্যে নীল আকাশের মধ্যমণি হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। অত সকালে রাস্তায় একটাও লোক নেই। একটা কুকুর ছিল।

মনে মনে ভাবছিলাম মহাপ্রস্থানের পথের পান্ডবদের সঙ্গীর কথা। হয়তো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। লোকমুখে শুনেছি ব্রাহ্ম মুহূর্তের কথা। তখন নাকি বাতাসে শুভ তরঙ্গ বাজে। কানে এলো পাহাড়ের কোনো দূর থেকে ভেসে আসছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। ভোরের পবিত্র আলোয় ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ করেই মনে এলো, আজ বুদ্ধপূর্ণিমা।

তখনও মেঘের চাদর কাটেনি। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার আশা নেই। এতো সকালে ব্রেকফাস্ট মিলবে না। কোনও দোকানও খোলেনি। মহাপ্রস্থানের পথের সঙ্গীকে দেখে মনে হচ্ছে না সে আমায় গরম চায়ের দোকানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসুক। অগত্যা গুরুং সাহেবের বাসায় ফিরতে হল।

অতো সকালে ভাস্করবাবুকে জ্বালাতে ইচ্ছে করছিল না। এমনিই জানলা খুলে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসেছিলাম। খানিক তন্দ্রা মতন আসছিল। এমন সময় সাতটা নাগাদ দরজায় ধাক্কা। টেন্দু উত্তেজিত হয়ে বলছে, “স্যার জলদি চলিয়ে, ভিউ পয়েন্ট সে কাঞ্চনজঙ্ঘা দিখ রহা হ্যায়!”

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানোর প্রবাদ শুনেছি। নিজের সঙ্গে এই মাত্রায় এই প্রথমবার। ধড়মড় করে উঠে যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লাম।

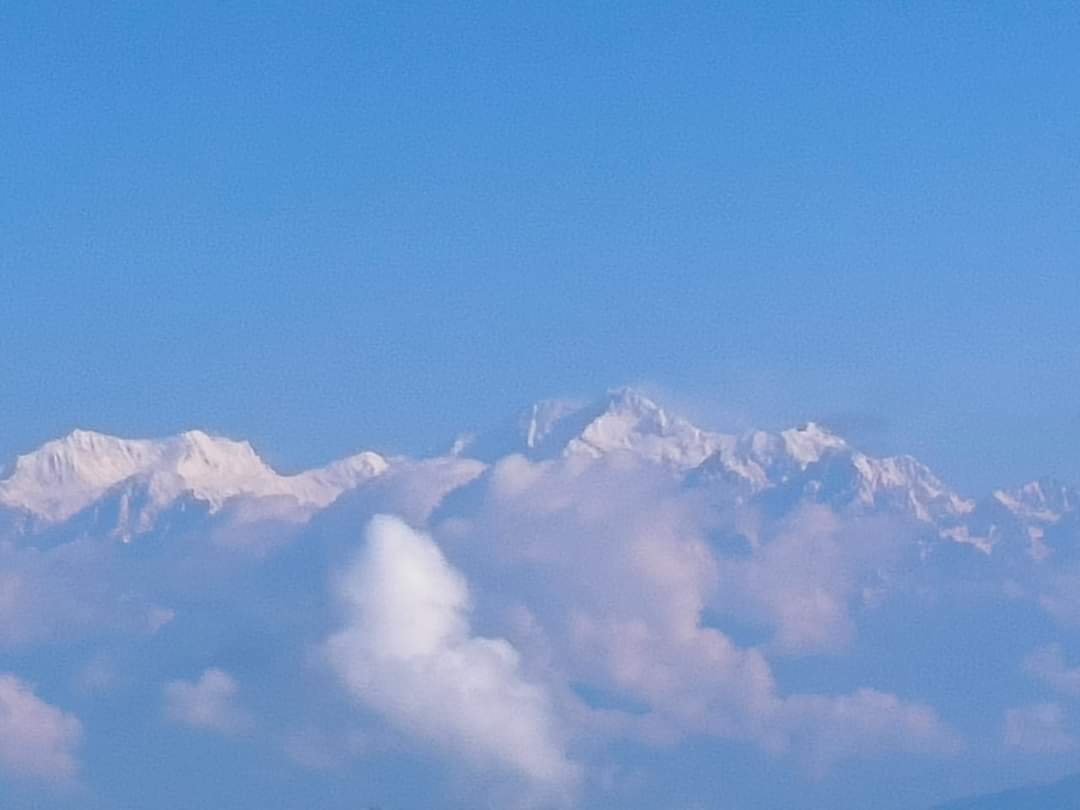

গুম্বাধারা ভিউ পয়েন্ট গুরুং হোম স্টে থেকে গাড়িতে মিনিট দশেক। যে আরণ্যক রাস্তায় গতকাল হাঁটছিলাম গাড়ি সেই রাস্তাই ধরল। সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি যে জায়গায় গিয়ে থামল, স্বর্গ খানিকটা সেরকম দেখতে হতে পারে। রাস্তার একদিকে চা বাগান উঠে গেছে, তলায় ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। নিচের দিকেও সেই চা বাগান, এখন নাম মনে নেই। আর সামনে সীমাহীন শূন্যতা। যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়, কোথাও কোথাও মেঘ জমে আছে। আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে আকাশের মতো বিশাল হয়ে জেগে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেই বিশালতা, সেই মহাজাগতিক রূপ বর্ণনা করে এমন শব্দ অভিধানে এখনও লেখা হয়নি।

ইচ্ছে হল আমি গাছ হয়ে এখানেই স্থির হয়ে যাই। এখানেই আমার পায়ের নীচ থেকে শেকড় গজিয়ে যাক আর কাল নিরবধি সেই বিশালের সামনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি। ওভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেন পৃথিবীর সকল প্রশ্নের উত্তর, সকল অশান্তির শান্তি… নাহ্ সেসব কিচ্ছু নেই। সেসব নরভূমিতে থাকে। দেবভূমিতে প্রশ্নের উত্তর নেই, অশান্তির শান্তি নেই, বিচ্ছেদের পর মিলন নেই। সেখানে কেবল শূন্যতা বিরাজ করে। কাঙালের হাত ভরে ওঠে না সেখানে, বিশাল সামনে এলে কেবল কাঙালের প্রশ্ন, চাওয়া, অপ্রাপ্তিগুলো কেমন তুচ্ছ হয়ে যায়।

মোবাইলের টাওয়ার ছিল। ভিডিও কল করে প্রিয় লোকগুলোকে দেখালাম। ছবি তুললাম কিছু। তারপর আবার বুকের ভেতর সেই রাস্তাটা জেগে উঠল। যে রাস্তাটায় হেঁটেছিলাম। হেমের সঙ্গে। অথবা সে ছিল না সেখানে, অথবা শুধু সেই ছিল, আর কেউ ছিল না। মনে হলো সেই রাস্তাটা বোধহয় এখানে এসে শেষ হয়েছে। বিশালের কাছে এসে। এখানে প্রেম শেষ হয়ে যায়, এখানে পুজো আরম্ভ হয়। বুদ্ধ এখানেই শুয়ে আছেন, শুভ্র রূপে।

বিশালের সামনে দাঁড়ালে এক কষ্ট হয়। কিসের কষ্ট কে জানে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তাইই বা কে জানে! হয়তো কানে আসছিল বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। হয়তো পাহাড়ে নয়, অনেক অনেক দূরের অথবা অন্য কোনো পৃথিবীতে সেই ঝিম ধরা বেদনা মেঘের মতন ঘিরে আসছিল।

চলে আসছিলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রশ্ন করল, “কে বেশি সুন্দর? আমি না….?”

একটু হেসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলাম। টেন্দু জিজ্ঞেস করল, “স্যার, আপ ঠিক হো?” একগাল হেসে বললাম, “আজ কাহা ঘুমানে লে জাওগে বোলো!”

হোম স্টে’তে ফিরে ব্রেকফাস্ট, ফ্রেশ হওয়া সেরে বেরোতে বেরোতে দশটা মতন বাজল। প্রথমেই টেন্দু নিয়ে গেল মোহনায়। তিস্তা আর রঙ্গিত, দুটো নদীর জলের রং আলাদা আলাদা। একটা বেতসের মতো সবুজ, আরেকটা বিবর্ণ হলুদ। ওপর থেকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়। যতো কাছে যাওয়া যায়, রঙের প্রভেদ মুছে যেতে থাকে।

মোহনার রাস্তায় একটা জায়গায় অনেকগুলো প্রজাপতি উড়ছিল। কী সুন্দর সব রঙ তাদের! একটা কালো প্রজাপতি ভারি পছন্দ হয়েছিল আমার। কালোর ওপর সাদা ছিট ছিট। যেখানে দুটো নদী এক হয়ে গেছে সেই রাস্তায় খানিক হেঁটেছিলাম। ফাঁকা রাস্তা, কেউ হাঁটে না বোধহয়। মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে। দেখলাম নদীর ধারে একটা জায়গায় একটা কবর। ওপরে শ্বেত পাথরের ফলক। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, গাছের শুকনো পাতা ঝরছে তার ওপর আর উচ্ছ্বসিত প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হলো মৃত্যুর পর এমন করে শুয়ে থাকতে হয়, বহমান নদীর পাশে, ঝরা পাতার আদর মেখে।

মোহনা থেকে গেলাম লামাহাটা। সুন্দর সাজানো গোছানো পার্ক। কতো ফুলের বাহার! একরকম গাছ দেখলাম, ছোট গাছ, দেখে মনে হবে সামনের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে বলছে, আমাকে নাও। এমন বেশ কয়েকটা গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে নামার সময় টেন্দু বলে দিয়েছিল, একদম ওপরে একটা লেক আছে। কষ্ট হবে, কিন্তু পৌঁছতে পারলে ভালো লাগবে।

যেদিকে ভিড় যায় সেদিকেই এগোতে লাগলাম। সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। তবে সিঁড়ি করা আছে ওপর পর্যন্ত। গাছের ফাঁক ফাঁক দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝেই সেই রাস্তায় মেঘ চলে আসে। চারপাশে অসংখ্য রংবেরংয়ের ফুল আর বড় বড় ঋজু গাছের কাণ্ড।

ওপরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম মনে হলো মেঘের রাজ্যে পৌঁছলাম। লেক নামেই, জল নেই। একটা দিকে সামান্য সবুজ এঁদো জল জমে আছে। কিন্তু চারদিকে গাছের দল আগের চেয়ে আরো নিবিড় এবং পুরো জায়গা জুড়ে আবছা মেঘ। চোখের সামনে তারা নামছে, উঠছে, হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। বসার জায়গা ছিল। বসলাম না। পুরো লেকটা গোল হয়ে ঘুরে এলাম একবার। সেখানেও একটা জায়গায় হলুদ হলুদ ঘন্টাফুল দেখেছিলাম। সেও মেঘের মাঝে আবছা হয়ে ফুটে আছে। গোটা লেকটার চারপাশের গাছের গায়ে দড়ি বাঁধা লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি তিব্বতী মন্ত্র লেখা। ওরা মেঘের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, হয়তো বা মন্ত্র থেকে অপার্থিব কিছু আহরণ করে মেঘের দল ধন্য হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন ভাবতে ভালো লাগে আসলে। হতেও তো পারে, বিপুলা এ মহোৎসবের কতটুকুই বা আমাদের গোচর হয়!

দুপুরের খাওয়া ওখানেই এক হোটেলে সারলাম। থুকপা আর সঙ্গে পর্ক ভাজা। সে স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আবার আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। সত্যি বলতে আমারও ক্লান্তি লাগছিল। অনেকের সঙ্গে থাকলে প্রকৃতি বোধহয় খানিক লঘু হয়ে যায়। একা থাকলে সেই সুযোগ আসে না। তখন বুকের ভেতর মেঘ জমতে থাকে।

হোম স্টে’তে ফিরে মন খারাপ হয়েছিল। একটা দিন চলে গেল। আরেকটা মোটে দিন।

নাহ্, বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়া গেল। এবার লক্ষ্য রুংলি টি গার্ডেন। টেন্দু একটা জায়গায় নিয়ে এসে গাড়ি থামিয়ে দিল। এরপর হেঁটে নামতে হবে। তাইই সই। চারদিকে ছোট ছোট চা গাছ আর যথারীতি কেউ কোথাও নেই। সত্যি বলতে সামান্য গা ছমছম করছিল। যেদিকে দুচোখ যায় ছোট ছোট চায়ের ঝোপ মতন আর অন্যদিকে বড় বড় গাছ। বুদ্ধদেব গুহর লেখায় পড়েছি এমন জায়গায় চিতাবাঘ আসে মাঝে মাঝে। দুগ্গা দুগ্গা বলে সামনে এগোলাম। এবং সত্যিই ওই নির্জনে একটা মন্দির দেখতে পেলাম। ছোট্ট গেটের একদিকে স্বস্তিকা চিহ্ন, আরেকদিকে ওঁ লেখা। গেটের মাথায় একটা একটু বড়, আর তার দুদিকে দুটো দুটো করে চারটে ছোট ছোট ঘন্টা। মন্দির জঙ্গলের মধ্যে ওপরে, আমি যেখানে আছি সেখান থেকে শুধু কয়েকটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সাহসে কুলোল না। নির্জন রাস্তায় না দাঁড়িয়ে এগোতে লাগলাম আবার।

কয়েক পা এগোতে কেমন একটা শব্দ আসতে লাগল। স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। ওই সম্পূর্ণ জনহীন জায়গায়, ওই স্তব্ধতার সমারোহে কেমন জানি মনে হল কোনো জংলি জানোয়ার হতেই পারে। ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকালাম। ওদিকে গিয়ে লাভ নেই। চরৈবেতি। তখন একটা একদম সরু রাস্তা ধরে যাচ্ছি। একদিকে খাদের মতন নেমে গেছে, আরেকদিকে লম্বা লম্বা গাছের সারি।

খানিক দূর গিয়ে দেখি পাঁচজন তরুণ তুর্কি বসে আড্ডা মারছে। খুব সম্ভবত গাঁজার গন্ধ পেয়েছিলাম। দুটো ছেলে, তিনটে মেয়ে। কেমন তরল করে হাসছিল ওরা। কলেজে পড়ার বয়স হবে বড়জোর। সত্যি বলতে পাঁচজনকেই এতো সুন্দর দেখতে লাগছিল, মনে হচ্ছিল একটুখানি সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি তাদের।

আসলে রূপ এক অপরূপ বিভূতি। কিন্তু রূপ এজন্যই সুন্দর কারণ সে অরূপের দরজা দেখিয়ে দেয়। ওই বিচ্ছিন্ন জঙ্গলের মধ্যে, ওই বিকেলের মরা আলোয় ওই পাঁচজনকে এতো অপরূপ লাগছিল! স্বাভাবিক সৌজন্য বশত দাঁড়ান হলো না। এগিয়ে চললাম। খানিক দূর গিয়েই আবার একটা বড় জায়গায় পড়লাম। সেখান থেকে একটা বড় সুন্দর দেখতে বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে লাল হরফ দিয়ে লেখা আছে, আই লাভ রুংলি।

ওদিকেই এগোতে লাগলাম। রাস্তায় কিছু সুন্দর ফুল দেখলাম, যথারীতি নাম না জানা, একটা খেলার মাঠ ছিল, এবং আকাশে তখন রঙের মেলা। মনে হচ্ছিল একটা ইজেলে রামধনু রং গুলে কেউ অস্তগামী আকাশের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। আরেকটু এগোতেই বড় রাস্তা পেয়ে গেলাম। টেন্দুকে ফোন করে বললাম, “আ যাও ভাই, বহুত জোর সে ভুখ লাগ গয়া হ্যায়!”

হোম স্টে’তে সেদিন শুধু থুম মেরে বসেছিলাম। কাচের জানলা খোলার সাহস দেখাতে পারিনি সেদিন। যথেষ্ট ঠান্ডা খেয়েছি সারাদিন। তবে স্বচ্ছ কাচের জানলার ওপারে বিশাল পাহাড় জেগেছিল। আর সেই পাহাড়ের গায়ের সেইসব আলো। আকাশ সেদিনও ঝকঝকে পরিষ্কার। আর অসংখ্য তারা।

পরেরদিন ভোরবেলা আবার টেন্দুকে নিয়ে হানা দিলাম গুম্বাধারা ভিউ পয়েন্ট। গতকাল সাতটার পরে গেছি। আজ সাড়ে পাঁচটার মধ্যে।

ভাগ্য কী আর রোজ রোজ সুপ্রসন্ন হয়! সামনের সেই নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে গতকাল যেখানে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, তার ওপর মেঘ, তার ওপর শায়িত বুদ্ধের শয়ান, আজ সেখানে শুধুই ঘোলাটে মেঘ আর মেঘ। এককথায় বলতে গেলে কিছুই দেখার মতো নেই। ছিল অবশ্য। সামনের তারে একটা ছোট্ট পাখি এসে বসল। গতকাল কুকুর ছিল না। আজ হঠাৎ করে অনেকগুলো কুকুর এসে গেল দেখি। কুকুর বেড়ালে আমার ভয় নেই। সবচেয়ে জাঁদরেল এবং খুনকার যাকে মনে হয় বাইরে থেকে, সাধারণত দেখেছি তারা ভেতর থেকে সবচেয়ে বেশি তুলতুলে হয়। এখানেও দেখলাম তার ব্যতিক্রম নেই। আমায় ঘিরে গোল হয়ে তারা খানিকক্ষণ বসল, আদর খেল একটু। এবং খানিক পরে দল বেঁধে পরিযায়ী পাখির মতন চলে গেল।

গতকাল যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা শোভা পাচ্ছিল, সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। আছে। ওখানেই আছে। দৃশ্যমানতার আড়ালে আছে এই মাত্র। কিন্তু আছে। শুধু বিশ্বাস রাখতে হয়। অপেক্ষা করতে হয় মেঘ কেটে যাওয়ার। তারপর আবার মেঘ আসে, আবার সব ঢাকা পড়ে যায়, আবার বুক তাংরে বসে থাকতে হয় ঘোলাটে মেঘের দিকে তাকিয়ে। এভাবেই ধারা বয়ে যায়, এভাবেই ধারা বয়ে যাবে।

টেন্দুরের সঙ্গে হোম স্টে ফিরলাম সাড়ে সাতটা নাগাদ। আজই গুরুং হোম স্টে ছেড়ে একেবারে বেরোব। সন্ধ্যার মধ্যে শিলিগুড়ি, আগামীকাল সকালের ফ্লাইট।

গুরুংয়ের হোম স্টে ছেড়ে চলে আসার সময় সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল ঘরটার জন্য। অথচ সবচেয়ে কম সময় বোধহয় থেকেছি এখানেই। বেশিরভাগ সময়ই তো রাস্তায় রাস্তায় কাটল। খালি ঘুমনোর সময় এসেছি। ঘরের দেওয়ালে একটা অড্রে হেপবার্নের ছবি ছিল। গাড়ির জানলার ধারে হাতের ওপর থুতনি রেখে বসে আছেন স্বপ্নসুন্দরী। মুখে বিষণ্ণতা এবং হাসি, যেন চলে যাচ্ছেন। আবার নতুন পাতা উল্টোবে, আবার নতুন গল্প লেখা হবে। বলে এলাম, “আসি। আবার দেখা হবে।”

আজ প্রথম গন্তব্য লাভা মনাস্ট্রি। আজও রাস্তায় রাস্তায় মেঘ। এবং মনাষ্ট্রিতে গিয়ে দেখি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। বুঝলাম হোমরা চোমরা কেউ এসেছেন নিশ্চয়ই। একটা ঘর দেখে মনে হলো ক্যান্টিন জাতীয় কিছু হবে। কফি তেষ্টা পেয়েছিল। ঢুকতে গিয়ে বকুনি খেলাম একজন পুলিশের। গোমড়া মুখ করে চলে এলাম অন্যদিকে। যে ঘরে বুদ্ধ বসে আছেন সেদিকে গেলাম। একটা মজা দেখলাম আমি ঢোকার আগে কেউ ঢুকেছিলেন না। অথচ দরজা খোলা। পুলিশের ধাতানি মাথায় ছিল। বোধহয় ইগো হার্ট হয়ে থাকবে, নইলে ভিড় মেনে চলা পাবলিক আমি। সটান ঢুকে গেলাম ঘরের মধ্যে। খুব স্মার্টভাবে পিছনের দিকে চাইলাম একবার। মনের মধ্যে ধুকপুক হচ্ছে। এই বোধহয় আরেকটা পুলিশ এসে কান ধরে বের করে দিল! সেরকম কিছু ঘটল না। দেখি আমার পিছন পিছন আরো বেশ কয়েকজন ঢুকে এসেছেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

বুদ্ধ বলেছিলেন তনহা বা তৃষ্ণা মানুষের সব কষ্টের মূল। সে কী আর জানি নে! বোধহয় চাইতে হত তৃষ্ণার নিবারণ করো। চেয়ে বসলাম এই তৃষ্ণা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দাও। এটুকু ভালোবেসে সুখ কোথায়! আছাড়ি পিছাড়ি করে না কাঁদলে জিভ থেকে চিনির দানা কেমন করে ঝরে পড়বে! ঈশ্বরের আয়ত চোখের দিকে চেয়ে কান্না এল। মনে হল আমি নয়, চাইছেন উনি। সর্বস্ব। বাইরে তখন হুহু করে হওয়া বইছে, সেই হাওয়া অতিদূর থেকে ডেকে আনছে বিরহী যক্ষের মেঘকবিতার জল।

বেশিক্ষণ সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আমরা পাপীতাপি মানুষ। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তৃষ্ণা। আঙুলে আঙুলে সীমানা লঙ্ঘনের কাঁটাতার। চলে এলাম। হ্যাঁ, আসার আগে ওই গোল জিনিসটা সামান্য ঘোরের মধ্যেই ঘুরিয়ে এলাম। ওপরে কোথাও বোধহয় ঘন্টা বাঁধা ছিল। একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে ঘন্টার আওয়াজ এলো, টং…

টেন্দু বললো এবার লোলেগাও যাব। তাও গেলাম। খুব কিছু বলার মতো দেখিনি। ওই একটা পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক ওঠা। হ্যাঁ, সেখানে উঠতে গেলে দশ টাকা করে টিকিট কাটতে হয়। লামাহাটা যাওয়ার পর লোলেগাও ওঠার খুব কিছু মানে হয় না।

টেন্দু বলেছিল আজ আমায় চমকে দেবে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে। সত্যিই চমকে গেছিলাম যখন হতভাগা একটা জায়গায় গাড়ি দাড় করিয়ে বলল, “স্যার সিধা চলা যাইয়ে, থোরি দূর জানেসে হি উও ব্রিজ মিল জায়গা!”

সংক্ষেপে বলেছিল ক্যানোপী ওয়াক লোলেগাওয়ের কথা। কয়েক বছর আগে নাকি চালু ছিল। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। গাছের ভেতর দিয়ে ব্রিজ। এও শুনলাম, এখন নাকি বিপদজনক বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই যখন একটা পুরোদস্তুর জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে টেন্দু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলল, একা, প্রবল বিরক্তি এসেছিল।

সত্যি বলতে কী বলতেও লজ্জা লাগছিল, তুমিও চলো। একবার সেই পথহীন জঙ্গলের দিকে দেখছি। যথারীতি কেউ কোথাও নেই। আরেকবার দেখছি টেন্দুর মুখের দিকে। নির্বিকার মুখ।

মনে মনে একটা, অথবা অনেকগুলো গালি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুরোদস্তুর জঙ্গল বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। গাছের পাতার শিরশির শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। টেন্দু বলে দিয়েছে সামনে এগিয়ে যেতে। যেমন করে বড় বড় উপন্যাসে কোনো সাধু বলে যান, “আগে বাঢ়!” আর নায়ক তার মধ্যে কোনো গুঢ় অর্থ খুঁজে পান সেরকম ব্যাপার। সত্যি বলতে আমার মাথায় তখন একটাই মন্ত্র ঘুরছিল। সেটা হলো ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

ভাবলাম খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফিরে গিয়ে বলে দেব, উফ্ দারুণ জিনিস দেখলাম! তারপর মনে হল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেও ভয় লাগছে। একেবারেই পাণ্ডব বিবর্জিত জায়গা। ধুত্তর নিকুচি করেছে বলে এগিয়ে গেলাম। ওই জঙ্গলের ভেতর মিনিট পাঁচেক রাস্তা মনে হয় ঘন্টাখানেকের ওপর। বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে, জুতো জায়গায় জায়গায় দেবে যাচ্ছে। সাপখোপ থাকাও বিচিত্র নয়। কয়েকটা জায়গায় মল পড়ে আছে দেখলাম। কার জানি না। বাঘের হলেও অবাক হবো না। এখন লিখতে মজা লাগছে, কিন্তু সেই সময় ওই পরিস্থিতিতে ওটা দেখেও ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে।

অতঃপর যে ব্রিজের এসে দাঁড়ালাম, সেটা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না কেন এখন কেউ চড়ে না এখানে। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লটে যেমন ঢালু হয়ে গাড়ি ওঠে, নামে, তেমনি করে ব্রিজটা উঠে গেছে গাছের মাথার দিকে। শেষ দেখা যাচ্ছে না। সত্যি বলতে ওঠার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কারণ খুব সম্ভবত ওই ব্রিজে ওঠার জন্য কোনো সিড়ি ছিল যেটা ভেঙে গেছে। খানিক চেষ্টাচরিত্র করে হাল ছেড়ে দিলাম।

এবং তারপরেই সেই দুঃসাহসিক কাজটা করেই ফেললাম। হেঁটে ব্রিজের নীচ ধরে এগোতে থাকলাম। অন্য মুখটা দেখলে তবে শান্তি আসবে। তাও আবার সেই মিনিট দশেক তো হবেই। অন্য মুখের কাছে গিয়ে বুঝলাম এটা তবু আমার আয়ত্ত্বের মধ্যে।

জয় মা বলে উঠেই পড়লাম। মনে মনে রাম রাম জপ করছি। গাছের মধ্যে দিয়েই বটে গেছে ব্রিজটা। কিন্তু নীচ থেকে বুঝতে পারিনি। মাঝে মাঝে সেটা হেলে কাত হয়ে গেছে একদিকে, আবার মাঝে মাঝে কাঠের তক্তা নেই। নেই মানে জাস্ট নেই। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তখন উঠে পড়েছি। আর ফেরত আসার সম্ভাবনা নেই। মানুষ এসব জায়গায় আসে প্রকৃতির শোভা নেবে বলে। আমি প্রাণ হাতে করে ঠাকুরের নাম জপতে জপতে পেরোলাম। মনে মনে স্থির করলাম গাড়ির কাছে ফিরে টেন্দুকে খুন করে যাবজ্জীবন জেল খাটব!

ব্রিজটা থেকে যখন নামলাম সত্যি সত্যিই ঘেমে গেছি। পরিশ্রমের জন্য নয়, উত্তেজনায়। বুকের ধুকপুকানি খানিক স্বাভাবিক হলে আবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ক্যানোপি ওয়াক! সত্যি বলতে ওই ভগ্নদশা না হলে সত্যিই মনে রাখার মতোই ব্যাপারটা।

গাড়িতে ফিরতেই টেন্দু একগাল হেসে বললো, “স্যার, ক্যায়সা রাহা?”

খানিকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমিও একগাল হেসে বললাম, “বহুত বড়িয়া!” একটু থেমে আবার বললাম, “লাইফটাইম মেমোরি!” গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে টেন্দু বিজ্ঞের মতন বললো, “বোলা থা না!”

অতঃপর বলার মতো খুব কিছু আর বাকি নেই। ফেরার রাস্তায় একটা জায়গায় লাঞ্চ সারা হল। আরেকটা ভিউ পয়েন্ট ছিল। সেখানে সামনে ধুধু শূন্যতা। সরু ফিতের মতন তিস্তা দেখা যাচ্ছে ওই দূরে। জায়গাটার নামটা এখন মনে নেই। সত্যি বলতে তখন এতো ক্লান্ত লাগছিল, বেশিক্ষণ সেখানে আর দাঁড়ানো হয়নি।

ফেরার সময় আবার সেই করোনেশন ব্রিজ পড়ল। ফুল প্যান্টের পাহাড় থেকে হাফ প্যান্টের পাহাড়ে প্রবেশ করলাম। আর তারও ঘন্টাখানেক পরে সেটুকুও আর রইল না। প্রবেশ করলাম শিলিগুড়ি শহরে। হোটেল বুক করাই ছিল। টেন্দু হোটেলে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হেসে হেসে বলছে, “ফির মিলেঙ্গে স্যার!”

আমি জানি আর টেন্দুর সঙ্গে দেখা হবে না। আমিও হেসে হেসে বললাম, “অফকোর্স!” আমার মুখে বোধহয় কিছু লেখা ছিল। অথবা অন্তরঙ্গতার আলাদা একটা ভাষা আছে। যাদের বোঝার বুঝে নেয়।

টেন্দু যাওয়ার আগে হঠাৎ করে বলল, “স্যার আপ লাকি হো! আপসে পেহলে এক ডক্টর সাব আয়ে থে তিনচুলে। এক হপ্তা ঠেহরা। একদিন ভি কাঞ্চনজঙ্ঘা নেহি মিলা উনকো! আপকো পেহলা দিন মিল গয়া থা!”

টেন্দু’কে কে বোঝায় আমরা শহরের অভিশপ্ত সভ্যতার ধারক ও বাহক। জীবনের সহজ আসা যাওয়ার স্বাভাবিকতা আমাদের নেই। আমরা যা পাই প্রবল ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি ভাবে পেতে চাই। না পেলেই মেঘে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলি, সব ফাঁকি! কেউ নেই, কিচ্ছু নেই ওখানে! অথচ সব চাওয়া পাওয়ার গল্প ফুরিয়ে যাওয়ার পর গুম্বাধারার জ্যোৎস্না থইথই রাতে তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা ওঠে। আকাশের তারাদের সঙ্গে কথা বলে, তারারাও কেমন অবুঝ পরীর মতন নেমে আসে তখন। শায়িত বুদ্ধের কানে কানে বলে যায়, অস্তি অস্তি অস্তি! আর আকাশে গোল থালার মতন একটা উজ্জ্বল চাঁদ ওঠে। লাভা মনাস্ট্রির সেই আয়ত চোখের ঈশ্বরের দুটো চোখের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বসে সেই অলীক চাঁদ। পৃথিবীর সমস্ত মায়ারা তখন ওম পায়, আর আমি তখন কাঠগুদাম থেকে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছি সেই রাস্তাটা ধরে। আমার পাশে হাঁটছে একটি নারী। কাঞ্চনজঙ্ঘা যাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল কে বেশি সুন্দর। সেই জন্ম জন্মান্তরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হচ্ছে, কিছু রাস্তা বুঝি না ফুরোনোই ভালো।

টেন্দুর দিকে তাকিয়ে গলায় জোর এনে বললাম, “মুঝে মালুম হ্যায় ম্যায় কিতনা লাকি হুঁ!”

হোটেলের ঘরে এসে চান করে শুয়ে পড়লাম। হোটেলের রিসেপশনে ফোন করে বলে দিলাম রাতে কিছু খাব না। সেই রাতে একটুও খিদে ছিল না আমার।

এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম গুরুং হোম স্টে’র বিশাল একটা ফাঁকা ঘরে কেউ ফিসফিস করে উচ্চারণ করছে, “…চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, নাহলে তো, আরেকটু থাকতাম।”