‘তোমারি শুধু জীবনে মরণে’ - লতা – সলিল অনন্য যুগলবন্দী

গোড়ার কথাঃ

আমার খুব ছোটবেলাতেই সলিল চৌধুরীর নাম শোনা হয়ে গিয়েছিল। গান তো বটেই। তার একটা কারণ সম্ভবতঃ সলিল চৌধুরীর বাড়ি ছিল সুভাষগ্রামের কাছে, যা আমার বাড়ির খুব কাছেই। তিনিও আমার মত হরিনাভি স্কুলের ছাত্র। পুজোর সময় আমাদের পুজোতে তাঁর গান ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। ১৯৭২ সালে, আমাদের স্কুলে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালিত হওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষক সুনীল বসু ‘এই দেশ এই দেশ আমার এই দেশ, এই মাটিতে জন্মেছি মা’ গানটি ছাত্রদের শেখাচ্ছিলেন। অনেকেই গানটি প্রথম শুনছিল। পরে রেডিওতে যখন শুনেছিলাম, খুব আনন্দ হয়েছিল যে রেডিওতে শোনার আগেই স্কুলের অনুষ্ঠানে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

তবে তখন সলিল চৌধুরীর গান নিয়ে অত ভাবনার অবকাশ ছিল না। পরে ধীরে ধীরে সবাইয়ের মতই আমিও সলিল অনুরাগী হয়ে উঠেছি। এর পরে একবিংশ শতকের শুরুতেই ‘অন্তর্জাল’ আবির্ভূত হল আর পেয়ে গেলাম http://salilda.com নামক সলিল চৌধুরীর গান সংক্রান্ত এক স্বর্ণখনি। প্রবাসী গৌতম চৌধুরীর গড়া এই ওয়েবসাইটটি এবং সেই সংক্রান্ত একটি গ্রুপের সদস্য হওয়ার পর আমার সলিলসাগরে অবগাহন শুরু হয়ে গেল।

সলিল সঙ্গীতের পর্যায় ভাগঃ

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

সলিল চৌধুরীর সংগীত সৃষ্টিকে তিনটি সময়ে ভাগ করতে হবে৷

(১) প্রাক-মার্কসিস্ট সময়-যখন তাঁর সুরে রবীন্দ্রনাথের গানের ছাপ৷

(২) মার্কসিস্ট হয়ে গণ-আন্দোলনে যুক্ত জীবন৷ সংগীতে দ্বন্দবাদের পর্দার চলন বলন৷ গণ-সংগীত সৃষ্টি৷

(৩) আন্দোলন বিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক জীবন,—যেখানে প্রেম সংগীতেও আত্ম দ্বন্দের স্বর ব্যবহার৷ – ১

তবে এই নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন আমাদের এই সংখ্যার লেখক অমিত চক্রবর্তী। তাঁর পর্যায় ভাগ নিম্নরূপঃ

১) স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা যা উচ্চারণ করে সকলকে শুনিয়ে পড়বার,

২) সরাসরি রাজনৈতিক কবিতা, এবং

৩) লিরিক কবিতা যা ওঁর গানে ব্যবহার হয়েছে এবং একান্তে পড়বার জন্যে। – ২

তবে যেহেতু আমরা তাঁর গীতিকাব্য নিয়েই চর্চা করব, আমাদের মূল আলোচ্য হবে অভিজিৎবাবুর পর্যায় ভাগ নিয়ে। আমরা এখানে কিছুটা অভিজিৎ বাবুর সঙ্গে একমত এবং সেই কথা মেনে নিয়েই আমাদের আলোচ্য গানগুলি একেবারে তিন নম্বর পর্যায়ের বিশেষ এক গায়িকার গান। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ঐ পর্বের লতা মঙ্গেশকরের বাংলা আধুনিক গান নিয়ে। আমাদের মনে হয়েছে ১৯৫৯ সালে শুরু করে সাতের দশক অবধি নিয়মিত সলিল লতার যে আধুনিক গানের সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র সলিলকে আবিষ্কার করে ফেলার সম্ভাবনা আছে। এই লেখাতে সেই প্রয়াসই থাকবে।

লতা সলিলঃ

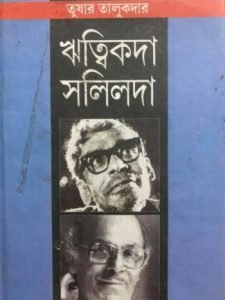

একবিংশ শতকের প্রথমেই আমার এই সলিল চর্চার শুরুতেই হাতে এসে গিয়েছিল একটি বই, তুষার তালুকদার প্রণীত, ‘ঋত্বিকদা সলিলদা’। সেখানে অনেক ব্যক্তিগত আলাপচারিতা লিপিবদ্ধ ছিল। একটি প্রসঙ্গ তখনই আমার মন কেড়েছিল। আজকের লেখার জন্ম সেই কথাবার্তার প্রসঙ্গ ধরেই। লতার গান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তুষার লিখছেন,

“খানিকটা আচমকা সলিলদা বলে বসলেন, ‘জানো লতার সঙ্গেই আমার জীবনটা জড়িয়ে যেতে পারত।’

আমি স্তম্ভিত হলাম শুনে। যদিও এই প্রসঙ্গে কিছু কানাঘুষো, জনশ্রুতি ছিল। আজ সলিলদা নিজেই বললেন — সলিলদা আর কিছু বললেন না। একটু আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন বোঝা গেল। —–

রাতে ঘুম আসছিল না। হিন্দীতে, বাংলায়, সলিলদার সুরে লতার গাওয়া কত গান মনে হতে থাকল। — জিনিয়াসের অনিবার্য ট্রাজেডি কি তার প্রতিভার মধ্যেই নিহিত?” – ৩

আবার তাঁর ভাবশিষ্য অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন সলিল বলেছিলেন, ‘হেমন্তদা বা লতা যখন আমার শিল্পী তখন আমার কল্পনা দিগন্তকারী। Sky is the limit।” – ৪

নিঃসন্দেহে লতা আর হেমন্ত তাঁর তাঁদের প্রতিভার স্পর্শে সলিলকে ডানা মেলতে সাহায্য করেছেন। হেমন্ত সম্পর্কে তো সলিলের উচ্চারণ প্রায় প্রবাদ বাক্যে পর্যবসিত। ভগবানে অবিশ্বাসী সলিল মন্তব্য করেছিলেন, ‘ভগবান গান গাইলে তাঁর গলাটা যেন অনেকটা হেমন্তদার মত শোনাত।’

হেমন্তের কন্ঠে কত বিচিত্র গানই না আমরা পেয়েছি, কখনো সলিলের নিজের কথায় ও সুরে, আবার কখনো সুকান্ত বা সত্যেন্দ্রনাথের কথায় আর সলিলের সুরে। এদের মধ্যে যেমন আছে বিপ্লবের গান (পথেই এবার নামো সাথী), প্রেমের গান (মনের জানালা ধরে, শোন কোন একদিন, আমায় প্রশ্ন করে), জীবন দর্শনের গান, (দুরন্ত ঘূর্ণি, পথ হারাবো বলেই এবার, আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম) বা উৎসবের গান (ধিতাং ধিতাং বলে)।

তুলনায় যখনই লতার কণ্ঠে সলিলের আধুনিক গান পাচ্ছি, সেখানে যেন অধিকাংশ গানেই এক প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস পাই। ১৯৫৯ সালে সলিলের কথা ও সুরে প্রথম বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ড ছিল লতার। দুটি গান ছিল। একটি,

যারে যারে উড়ে যারে

পাখী ফুরালো প্রাণের মেলা

শেষ হয়ে এলো বেলা

আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।

গানের মাঝ পর্বে,

চাহিনা খেলিতে খেলা শেষ হয়ে এলো বেলা

আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।

একেবারে শেষে,

এবারে ভাসাব ভেলা শেষ হয়ে এলো বেলা

আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।

এই গানের উপরের তিনটি বাক্যবন্ধ, ‘ফুরালো প্রাণের মেলা’, ‘চাহিনা খেলিতে খেলা’, ‘এবারে ভাসাব ভেলা’ যেন বেশ অন্যরকম। এর মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর গীতিকাব্যে এমন কিছু পেতে চলেছি যা আগে পাইনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের হাতের কাছে এমন কেউ সঙ্গীতানুরাগী নেই যাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখা যেতে পারে যে সেইসময় সলিলের গানের এই নতুন দিকটি তাঁদের ভাবিয়েছিল কিনা।

দ্বিতীয় গানটিতে ও পেলাম,

যেকথা বলিতে বাধে

যে ব্যথা মরমে কাঁদে

সে কথা বলিতে ওগো দাও

জীবন রজনী জানি এমনি পোহাবে

চাঁদের তরণী তুমি সুদূরে মিলাবে

না যেও না,

রজনী এখনও বাকী

আরও কিছু দিতে বাকী

বলে রাত জাগা পাখি

না যেও না

এখানেও সলিল অনেক কোমলভাবে, কিছুটা বেদনাহত হয়েই তাঁর মরমের কথা যেন বলতে চাইছেন। কী এক অদ্ভুত আকুতি, এক মর্মবেদনা, যা সলিলের আগের গানগুলিতে সেভাবে ধরা পড়েনি। প্রায় একই সময়ে সলিল হেমন্তের গান সৃষ্টি করছেন, সেখানে আমরা পেয়েছি ‘দুরন্ত ঘূর্ণি’র বা ‘পথ হারাবো’র (১৯৫৮) মত গান বা ‘আমি ঝড়ের কাছে’ বা মনের জানালা ধরে’র মত গান যেখানে এই মর্মভেদী বেদনার প্রকাশ নেই।

এর পরের বছরের (১৯৬০) গান দুটিতেও এই বেদনার আভাস পেতে থাকি।

জানিনা কখন মন হারায়ে গেল

সকলি হারায়ে বুঝি সকলি পেল

আজকে আশার নদী উদাসে শুকালো যদি

এ হৃদয় টুকু রেখে যাই।

ওগো আর কিছু তো নাই,

বিদায় নেবার আগে তাই

তোমারি নয়নে পাওয়া তোমারি সুরে গাওয়া

এ গান খানি রেখে যাই।

এর আগে কিন্তু ‘আশার নদী’র উদাসে শুকানোর কথা ছিল না। অন্য গানটিতে বেদনা আরো তীব্র, একেবারে হৃদয় মথিত করে দেয়।

ও বাঁশী, কখনও আনন্দ ছিল জীবনের ছন্দে

হৃদয় মাতাল হতো ফাগুনের গন্ধে

সে যেন কোথায়, আমি বা কোথায়

যদি না জানা।

মনে হয়না, সেই রবিঠাকুরের গানের কথাগুলোর, ‘সেই বেদনা আমার বুকে, বেজেছিল গোপন দুখে, দাগ দিয়েছে মর্মে আবার গো, গভীর হৃদয় ক্ষত’ র মতই চোখের জলে শুকনো ধুলো ভেজানোর আভাস পাচ্ছি?

পরের বছরের (১৯৬১) অন্য গানেও এই দূরে থাকার বেদনার প্রত্যাবর্তন, আবার সুরে সুরে কাছে থাকার বাসনাও। সেই দ্বিধা, দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ অপূর্ব এক কাব্যগীতি।

কী যে করি দূরে যেতে হয় তাই

সুরে সুরে কাছে যেতে চাই

কখনো সঘন বাদলের পরে

প্রেমলিপি লিখি বিজলী অক্ষরে

কখনো দখিনা পবনে আমার

ব্যথাটুকু রেখে যাই

কী যে করি কী যে করি।

রবিঠাকুর তাঁর প্রাণে জীবনদেবতাকে না পেয়ে গানে পাওয়ার বেদনাকে ধরেছিলেন,

তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,

বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।

কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি

আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে॥

‘সুরে সুরে কাছে যেতে চাই‘ ও কি অনেকটা সেরকম ভাবনা নয়? পরে অন্য একটি গানে (নিশিদিন, নিশিদিন (১৯৬৭)) আমরা আবার পাই এমন এক পংক্তি,

স্বজন আমার থাকে দূরেতে

আসে সে কাছে শুধু সুরেতে।

হায় বিধি হল বাম, মোর শ্যাম

শুধু বাঁশিতে ডাকে, আসিতে চাহে না।

‘হায় বিধি হল বাম’ যেন সেই ‘বেদনাতে’ ‘সকল বেলা’র বাঁশি বাজানোরই অনুষঙ্গ।

আমরা পেয়েছি (১৯৬৩) এমন আরও একটি গান যেখানে তাঁর প্রকাশের ভঙ্গিটি অভিমানের।

কেন কিছু কথা বলো না?

শুধু চোখে চোখে চেয়ে

যা কিছু চাওয়ার আমার,

নিলে সবই চেয়ে!

একি ছলনা!

কেন কিছু কথা বলো না?

যতদূর দূর থাকো, শুধু যে চেয়ে থাকো

সে চাওয়ায় আমার আকাশ, আমার বাতাস ভরে রাখো

একি ছলনা! একি ছলনা!

অভিমানের মধ্যেই আবার লুকিয়ে আছে ক্ষণিকের পাওয়ার আনন্দ, সে চাওয়ায় আমার আকাশ, আমার বাতাস ভরে রাখো।

রবীন্দ্রনাথ সলিলের প্রাণের দেবতা। এখানেও কি তিনি নেই? ‘আকাশ আমার ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে?’ রবীন্দ্রসঙ্গীতেও প্রেম ও পূজা মিশে গেছে। তাই সম্ভবত সলিলের ক্ষেত্রেও ‘বেদনাতে’, ‘সকল বেলা’র’ বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়। তিনিও ‘সুরে সুরে কাছে গিয়ে’ দূরত্ব ঘোচানোর কথা বলেছেন। আবার এখানেও,

যত সুর না গেয়ে গাও, যে বাঁশি প্রাণে বাজাও;

সে সুরে সুরামদির হল এ মন

কোথায় উধাও

একি ছলনা! একি ছলনা!

আমার ও আমার মত বহু সলিল অনুরাগীর একটি অসম্ভব প্রিয় গান, ‘না মন লাগে না’ (১৯৬৯)। সুর ও কথার সমন্বয়ে গানটির বেদনাবহ অনুভূতি সত্যিই দারুণভাবে আমাদের নাড়া দেয়। পরবর্তী কালে সলিল নিজেও এই গানটি স্বকণ্ঠে রেকর্ড করেছিলেন, হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল এই গান সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সলিলের গাওয়া, না মন লাগে না –

এই গানটিও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ই গানে খুব প্রচলিত রূপক (এ নদীর দুই কিনারে দুই তরণী) ব্যবহার করেছেন। তবে যাত্রীর ঐ দুই তরণীর মধ্যে নির্বাচনের যে বেদনাবহ দ্বিধা ও ক্লান্তি, তা খুবই সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। এমনকি শেষভাগে এসেও অপ্রাপ্য তরণীটির উদ্দেশে, প্রায় অনুগ্রহ করে সরে যাওয়ার তীব্র আকুতিটিও খুবই মর্মস্পর্শী।

না মন লাগে না

এ জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না

এ নদীর দুই কিনারে দুই তরণী

যতই না বাই নোঙর বাঁধা

কাছে যেতে তাই পারি নি

তুমিও ওপার থেকে হায় সরনি

না মন লাগে না।

এই পংক্তিটিতে, তুমিও ওপার থেকে হায় সরনি’ এক অদ্ভুত মর্মবেদনা ঘন অনুযোগ প্রতিভাত হয়েছে অন্য তরণীর প্রতি। পরে আবার যেন চলে যাওয়ার তীব্র আর্তি, কারণ যা অপ্রাপ্য তার জন্য ‘কী হবে আর মিছিমিছি / বেয়ে বেয়ে এই মিছে নাও’।

পুরোটা এইরকম।

আমি যে শ্রান্ত আজই

শক্তি উধাও

কী হবে আর মিছিমিছি

বেয়ে বেয়ে এই মিছে নাও

তুমিও ওপার থেকে যাও চলে যাও

না মন লাগে না।

আমি সব পাঠককেই অনুরোধ করব লতার কন্ঠের সঙ্গে সলিলের স্বকণ্ঠেও গানটি শোনার জন্য। তাহলে হয়তো আমার বক্তব্য বুঝতে বেশি সুবিধে হবে।

গানটি সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ভাবনা ছিল দুই তরণী হল দুই নারী, একজন ঘরণী, যাঁর কাছে নোঙর বাঁধা। অন্যজন ওপারে থাকা প্রেমিকা যার কাছে মন পাড়ি দেয়। সম্ভবত সলিলের কাছে দ্বিতীয়জন লতাই হবেন।

তবে পরবর্তী কালে ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে শুধু দুই প্রেমিকা কেন, মানুষের মধ্যেও কি দ্বৈতসত্তা থাকে না, এই গানের উদ্দীষ্ট কি সেই দুটি বিপরীত মনও হতে পারে না? কোন আপাত সফল চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, বা অন্য পেশার মানুষের মনেও হয়তো শিল্পী হওয়ার বাসনা কি থাকতে পারে না?

আমাদের জীবনেও কি এমন মানুষ আমরা অনেক সময় দেখিনা যাঁরা পারিবারিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের চাপে নতিস্বীকার করেছেন? সেই সলিলের অন্য একটি গানের সেই সব মানুষরা যাঁদের ‘সে যে গান শুনিয়েছিল হয়নি সে গান শোনা / সে গানের পরশ পেলে হৃদয় হত সোনা’?

সেই মানুষগুলিও হয়তো জীবনের শেষ পর্বে গেয়ে উঠতে পারেন, সলিলের সঙ্গেই গলা মিলিয়ে, ‘না মন লাগে না’।

এবার একটু অন্যদিকে চোখ ঘোরানো যাক। ১৯৭৫ সালের একটি আমার খুবই প্রিয় গানে। ‘ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম’।

এই গানটির মধ্যে যেমন আছে যৌবনের স্পর্ধা আর তেজ, তেমনভাবেই রয়ে গেছে পরের জীবনে সেই স্মৃতিচারণ আর অভাববোধ। যৌবনে স্পর্ধাতে মুক্তো না থাকাতে যে ঝিনুক কে ছুঁড়ে ফেলার অবস্থা হয়েছিল তাকেই আজ বুকে তুলে নিতে ইচ্ছে করে। পাহাড় ঘেরার গাঁয়ের সেই কোন অচেনা ফুল যে গোলাপ নয় বলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাও আজ কত প্রিয়। আজ ফেলে দেওয়া দিনকেও যে বুকে করে তুলে নিতে ইচ্ছে করে!

আজ তুমি নাই, মুক্তো গোলাপ নাই,

ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক রঙ্গিন রঙ্গিন ফুলও নাই।

আজ যতদূরেই চাই যে দেখি পড়ে আছে ছাই।

ভাবি বসে আবার যদি পেতাম-

হারানো সব দিন।

ছোট হাসির ছোট খুশির ফেলে দেওয়া দিন-

আজ বুকে করে তারে তুলে নিতাম।

এই পর্যায়ে এসে গানের মধ্যে আবার গভীর দর্শন এসে গেছে যা সম্ভবত তাঁর আগের লতার গানে ছিল না। এখানে যদিও না পাওয়ার বেদনা আছে, কিন্তু তাকে স্বীকার করে নেওয়ারও একটা উদারতা আছে। কোন অভিযোগ নেই, শুধুই ফিরে দেখা। ধীরে ধীরে কি সলিল লতার গানের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ‘হিসাব মিলাতে গিয়ে’ নতুন কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন? সম্ভবত তাই।

আমাদের আলোচনা শেষ করব ১৯৭৭ সালের দুটি অনির্বচনীয় গানের উল্লেখ করে। মোহিনী চৌধুরীর কথায়, কমল দাশগুপ্তের সুরে সত্য চৌধুরীর একটি গান খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। এতটাই যে গানের প্রথম তিনটি শব্দ নিয়ে উত্তমকুমার অভিনীত ছবির নাম হয়েছিল, ‘পৃথিবী আমারে চায়’। গানের কথাতে প্রেমিক প্রেমিকার কাছে মুক্তি চাইছে, তার বাহুডোর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে জগতের কাছে আত্মনিয়োগ করার জন্য।

পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়,

খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।

প্রণয় তোমার মিছে নয় মিছে নয়,

ভালবাসি তাই মনে জাগে এত ভয়।

চাঁদ ডুবে যাবে, ফুল ঝরে যাবে, মধুরাতি হবে ভোর।

খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।

সলিল লতার জন্য সৃষ্টি করলেন এমন এক প্রেমিকাকে যে তার প্রেমিককে উদ্দীপ্তকণ্ঠে জগতের ভার নিতে সাহস যোগাচ্ছে। তার কাছে ‘চাঁদ ডুবে যাবে, ফুল ঝরে যাবে, মধুরাতি হবে ভোর’’ পালটে হয়ে যাচ্ছে,

আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন প্রেমে

চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়

ওগো প্রিয় মোর খোল বাহু ডোর

পৃথিবী তোমারে চায়।

উৎসাহিত পাঠক যদি দুটি গানের বাণী পাশাপাশি রাখেন, তাহলেই সলিলের প্রেমিকার উদারতা ও উদ্দীপনার ভাবটি বিশেষ করে চোখে পড়বে। মনে হয় আজকের নারীবাদী আন্দোলনের এক অসামান্য প্রতীক এই গানটি যেখানে নারীটি বলছে,

কার ঘরে প্রদীপ জ্বলেনি

কার বাছার অন্ন মেলেনি

কার নেই আশ্রয় বর্ষায়

দিন কাটে ভাগ্যের ভরসায়

তুমি হও একজন তাদেরই

কাঁধে আজ তার ভার

তুলে নাও তুলে নাও তুলে নাও।

সেই বছরের অন্য গানের প্রসঙ্গ টানলে দেখি যে এই গানটির শুরু সলিলের অন্য গানের তুলনায় বেশ অন্যরকম। অনেকটা সংলাপের ভঙ্গিমায়, যা সলিলের গানে আগে আমরা পাইনি, (আজ তবে এইটুকু থাক / বাকি কথা পরে হবে।) কিন্তু পরের পংক্তিগুলিতেই যেন সলিল আমাদের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিয়ে ফেলেন অন্য এক পৃথিবীতে।

আজ তবে এইটুকু থাক।

বাকি কথা পরে হবে।

ধূসর ধূলির পথ–

ভেঙে পড়ে আছে রথ–

বহুদূর– দূর যেতে হবে।

আরো ধীরে ধীরে আমরা যেন ডুবে যেতে থাকি এক বিস্ময়কর, অপার্থিব জগতে যেখানে সবকিছুই আলাদা।

সবুজ সবুজে মেশা নীল নীলিমায়–

পাবে না আমায়।

গোধুলীর ছায়াপথে

খুঁজো না আমায়।

শরতের কোন এক নাম না জানা গাঁয়ে

শিউলীর ফুল যেথা

ঝরে ঝরে যায়–

কিশোরী মনের মত–

দু’টি চোখে অবনত–

না গাওয়া যে গান হয়ে রবে…

অসাধারণ কাব্যসুষমায় সংপৃক্ত পংক্তিগুলি। আর একেবারে শেষে এসে,

তখন অন্য মন অন্য আশা,

অন্য ভাষা।

জানি না কি রূপ নেবে ভালবাসা।

তুমি যদি মনে মনে মগ্ন হয়ে–

ফুলের শিশু হয়ে রও ঘুমিয়ে।

আমি সূর্যের হয়ে তোমাকেই যাব ছুঁয়ে–

সে কথা কি ভুল হয়ে যাবে?

এ এক অসামান্য উত্তরণ। আমার মতে লতার জন্য লেখা গানগুলির মধ্যে কাব্যবিচারে এই গানটিই শ্রেষ্ঠ। এই গানের মধ্যে দিয়ে আমি অন্ততঃ যেন জীবনানন্দের স্পর্শ পাই,

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে

অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—আরো নীল—আরো নীল হয়ে

আমি যে দেখিতে চাই;—সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে

কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,

আমি যে দেখিতে চাই;—আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;

এই আবিষ্কার এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। সলিলের এই গানে কী অপূর্ব চিত্ররূপময় জগতের সৃষ্টি হয়েছে তা অনেকটাই ‘রূপসী বাংলা’র কাছাকাছি। ‘শরতের কোন এক নাম না জানা গাঁয়ে / শিউলীর ফুল যেথা ঝরে ঝরে যায়’ এই শব্দবন্ধের মধ্যে অনেকটাই যেন সেই অপরূপ স্পর্শ।

শেষের কথা

লতা-সলিল যে বাংলা গানে এক অসামান্য যুগলবন্দী, সঙ্গীত অনুরাগী মাত্রেই সে কথা মানবেন। আমরা কিছুটা চেষ্টা করলাম সেই সৃষ্টির পেছনে তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে।

কেউ কেউ মনে করেন যে সৃষ্টির পিছনে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখেছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের রচনার নেপথ্য ঘটনাবলী স্রষ্টাকে বুঝতে সাহায্য করেছে, তাঁর সম্পর্কে আরও অনুরাগী, আরও আগ্রহী করে তুলেছে। গভীর রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত সলিলের জীবনের সঙ্গীতের এক পর্বের সন্ধানে সেটাই ছিল আমাদের মূল কারণ।

জানিনা সেই অন্বেষণে আমরা কতটা স্পষ্ট করতে পারলাম আমাদের বক্তব্য। তবে অনুরাগী শ্রোতার মনে গানগুলি সম্পর্কে যদি কিছুমাত্রও বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করে বা তাঁরাও গানের নেপথ্য জগৎ নিয়ে সবিশেষ সচেতন হন তাহলেই জানব আমাদের প্রচেষ্টা সফল।

তথ্যসূত্র ও চিত্রঋণ

১ – বাংলা গানের পথচলা – অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকাল, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৮

২-

৩ – ঋত্বিকদা সলিলদা – তুষার তালুকদার, আজকাল, বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৭

৪ – বাংলা গানের পথচলা – অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকাল, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৯

৫ – অন্য সাধারণ তথ্যাবলী –http://salilda.com

চিত্রগুলি সবই গ্রহণ করা হয়েছে অন্তর্জাল থেকে।