এ গান খানি রেখে যাই

শরৎকালের এক সকাল, সন ১৯৬৯। আমি তখন সাড়ে চার বছরের বালক, কিন্তু সে দিনের সেই স্মৃতি আজও অমলিন। আমার দিদিমা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন “আমাদের” – মানে বলতে গেলে প্রায় আমাদের পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই বলা যায় – রাসবিহারী অ্যাভেন্যু-র ‘মেলোডি’ – রেকর্ডের দোকানে, পুজোর উপহার স্বরূপ আমাকে আমার পছন্দমতো কোনো একটা রেকর্ড কিনে দেওয়ার জন্য। আমাদের পরিবারে পুজোতে, জন্মদিনে, বই-এর সাথে সাথে ছোটদের জন্য রেকর্ড কিনে দেওয়ারও চল ছিলো।

‘মেলোডি’-র সেই অতিপরিচিত, সদালাপী ভদ্রলোক – উৎপল চক্রবর্তী ওরফে দুলাল-দা, বলতে গেলে যিনি নিজেই কলকাতার সঙ্গীতমহলের এক কিংবদন্তি – একের পর এক সব নতুন রিলিজ বাজিয়ে শোনাতে লাগলেন, হাসিমুখে (রূপক অর্থে বললাম – আসলে, দুলালবাবু অসম্ভব অমায়িক লোক হলেও, আমি ওঁকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি! ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকতেন সবসময়) । সে সময় ব্যবসাতে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট-এর চেয়ে আবেগ থাকতো বেশি পরিমাণে – গ্রাহক আদৌ কিছু কিনবে কি না, নাকি সময়টাই শুধু নষ্ট করবে… তা নিয়ে তখনকার বিক্রেতাদের অত মাথাব্যথা থাকতো না… গ্রাহকের মন রাখাটাই তার চেয়ে বেশি বড় ছিলো ।

অনেকগুলো গান শুনতে শুনতে হঠাৎই একটা গান শুনে একেবারে চমকে উঠলাম – গানটি ছিলো ‘শোনো, কোনো একদিন’। সুরের অদ্ভুত মূর্ছনা, উত্থান পতন, অতিদ্রুত লয়ে গম্ভীর, দৃপ্তকণ্ঠের গায়কী, মিউজিকাল অ্যারেঞ্জমেন্ট (অবশ্য এর কোনো কিছুরই খুঁটিনাটি বোঝার বয়েস তখন ছিলো না – ছিলো শুধু একটা অনুভূতি) … এর আগে আমি এরকম কিছু কখনও শুনি নি।

এরপর শোনা হলো সেই কালো লেবেলের ‘ওডিওন’ এসপি রেকর্ডের উল্টো পিঠটা —‘আমায় প্রশ্ন করে’…এবার সম্পূর্ণ অন্যধরনের উপলব্ধি … কেমন একটা বিষণ্ণতা, যা শরতের সেই আনন্দ-ঝলমলে সকালের বুক চিরে যেন সটান আমার শিশুমনে এসে ঘা মারলো।

কারা যেন ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিলো

সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিলো

শব্দগুলোর মধ্যে যে গভীর দর্শন লুকিয়ে আছে, সে সব তখন কিছু বুঝতে না পারলেও কথা গুলো কেমন যেন মনকে নাড়া দিয়েছিলো…আমার মনে আছে, তারপর অনেকদিন ধরে এই দুটো লাইন আমার মনের মধ্যে খালি ঘুরপাক খেয়েছিলো…

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে দিদাকে আর দুলালবাবুকে বললাম – এটাই চাই!

গানদুটির সুরকার কে, গীতিকার বা গায়কই বা কে— এইসব জানার মতো বোধ বা আগ্রহ কোনোটাই সে বয়েসে ছিলো না। কিন্তু এটুকু মনে আছে – সেই ডিস্কটা আমাদের বাড়িতে টানা বহু সপ্তাহ, দিনের পর দিন, প্রতিদিনই বেজেছিলো।

তখনকার আর সকলের মতো আমিও অবশ্য তার আগে থেকেই, হয়ত বা জন্ম থেকেই, নানা ধরনের গান রেডিওতে, রেকর্ডে ততদিনে শুনে ফেলেছিলাম… ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ (ওই, জন্মদিনেই পাওয়া), কাঁড়ি কাঁড়ি রবীন্দ্রসঙ্গীত, শচীনকর্তা, পঙ্কজ, সাইগাল… মানে ওই মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের যা বাঁধাধরা সিলেবাস আর কী… এছাড়াও কিছু হিন্দি, ইংরেজি, হিন্দুস্তানি ও ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল… হরেক রকম। সেগুলোর কিছু কিছু অসমোসিস হয়ে আমার মনে ততদিনে কোনো ভিত তৈরি করতে পেরেছিলো কি না জানি না… কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই রেকর্ডের এই দুটো গানের মধ্যে দিয়েই আমার সঙ্গীত-চেতনার বীজ পাকাপাকি ভাবে রোপিত হয়েছিল।

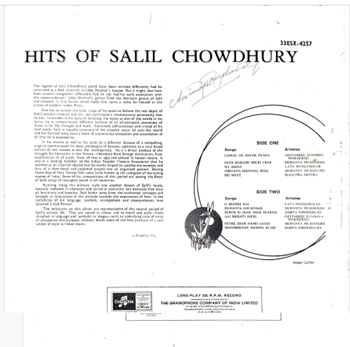

এর কয়েকদিন পরেই বাড়িতে আগমন হলো রানার/পাল্কির গান এর ইপি রেকর্ড, আর তার এক দু বছর পর সেই বিখ্যাত লং প্লে – হিটস অফ সলিল চৌধুরী। ওই সময়ই বাবা মা-র সাথে হলে গিয়ে দেখা – ‘মর্জিনা আবদাল্লা’ (তখন তো শুধু ছোটদের সিনেমা দেখারই অনুমতি বা সুযোগ ছিলো)। এছাড়া আমার মামাবাড়িতে বেশ কিছু ৭৮-রেকর্ড আগে থেকেই ছিলো (‘গাঁয়ের বধূ’, ‘ধান কাটার গান’) যেগুলো তখন ভালো করে শুনতে শুরু করলাম।

কখনো “সুরের এই ঝর ঝর ঝর্না” বা “ও ভাই রে ভাই” এর বিস্ময়কর হারমোনি আর অপেরাটিক প্রগ্রেশনে মোহিত হচ্ছি, কখনো বা “ঝনন ঝনন বাজে” তে কলাবতীর মন কেড়ে নেওয়া চলনে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত করছি, আর কখনো বা নাওয়া খাওয়া ভুলে ‘ধিতাং ধিতাং বোলে’র ছন্দের মাদকতায় মেতে উঠছি …

আমার অবচেতনেই, ধীরে ধীরে আমি আজীবন সলিল-ভক্ত হয়ে উঠতে শুরু করলাম।

শতবর্ষে সলিল স্মরণে লিখতে গিয়ে মনে পড়লো বেশ কয়েক বছর আগে অবসর পত্রিকার জন্য প্রথম যে লেখাটি লিখেছিলাম, বাংলা গানে সঞ্চারীর ব্যাবহার নিয়ে – সেই লেখাটিও শুরু করেছিলাম সলিলের গান দিয়েই, লিখেছিলাম –

“যে কথা বলিতে বাধে

যে ব্যথা মরমে কাঁদে

সে কথা বলিতে ওগো দাও

গত ৬০-৭০ বছরে যাদের জন্ম, তাদের মধ্যে বোধ হয় এমন একজন বাঙালিও নেই যে এই কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত নয়। তাঁর সহকারী ভানু গুপ্তর কথায় জানা যায় – একবার রাহুল দেব বর্মণ অর্থাৎ আমাদের পঞ্চমকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সে তার গানে সঞ্চারী রাখে না কেন। স্বভাবসুলভ নম্রতার সঙ্গে তাঁর উত্তর –

‘যেদিন আমি সলিলবাবুর “না যেওনা” মতো সঞ্চারী রচনা করতে পারবো সেইদিনই করবো, তার আগে নয়।’ (https://abasar.net/abasarold/abasar/gaanarc1.htm)

সত্যিই, শুধুমাত্র ওঁর সঞ্চারীর প্রয়োগ নিয়েই তো আস্ত একটা মহাভারত লেখা যেতে পারে –”

চেনা শোনা জানার মাঝে কিছুই চিনি নি যে

অচেনায় হারায়ে তাই আবার খুঁজি নিজে

মাত্র দুটো লাইন – কিন্তু সঞ্চারীর সুরের বৈচিত্র্যে এবং ভাষার তেজস্বিতায়ে একটা গানকে অসাধারণ থেকে অমরত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া – রবীন্দ্রনাথের পর আর কোনো সুরকার-গীতিকার এর কাছাকাছিও আসতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

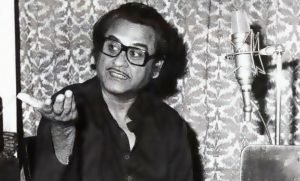

আজ ওঁকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আবার মনে হলো… সত্যিই, ভদ্রলোক কী না করে গেছেন –৪০-এর দশকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলন, তৎকালীন সমাজব্যবস্থা নিয়ে নির্ভীক, ক্ষুরধার লেখনি, আর তাতে উদ্দীপ্ত আর মায়াবী সুরের সংযোজনে বাঙ্গালির চেতনাকে জাগানো … পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে আধুনিক, বাংলা সিনেমা, বলিউড, মালয়ালাম সিনেমা, পরে টিভিতে ওঁর ব্যাপ্তি (যার প্রভাব আজও কমে নি), এমন কি সিনেমার কাহিনি (দো বিঘা জমিন, হৃষীকেশ মুখপাধ্যায়-র ‘নওকরি‘), চিত্রনাট্য (‘প্রেম পত্র’ – বাংলা ‘সাগরিকা’-র রিমেক), বা পরিচালনাও (পিঞ্জরে কি পঞ্ছি) বাদ যায় নি!

আমি অসংখ্য সলিল-অনুরাগীদের মধ্যে নিতান্তই নগণ্য একজন শ্রোতা। ওঁর মূল্যায়ন করার ক্ষমতা বা ধৃষ্টতা কোনোটাই আমার নেই … ওঁর গান নিয়ে বহু অ্যানালিসিস-প্যারালিসিস ও তো আজ বহুযুগ ধরেই হয়ে আসছে, তাই সেখানেও নতুন করে বলার তেমন কিছু নেই … তাই আজ আমি লিখবো নিছকই আমার ব্যক্তিগত ভাবে ভালো লাগা কিছু গান নিয়ে – কিন্তু যে গানগুলো আমার মতে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত হতে দেখেছি…তা সে যে কারণেই হোক – হয়তো বা কোনো সিনেমার সাউন্ডট্র্যাকের অন্যান্য জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে চাপা পড়ে গেছে, বা সুরের বা কথার বা ছন্দের কমপ্লেক্সিটির কারণে হয়তো শ্রোতাদের ততটা মনে ধরে নি – পপুলারিটি তো সবসময় গুণগত মানের মাপকাঠি হয় না।

নাও গান ভরে

শুরু করছি প্রায় ওঁর চলচ্চিত্র জীবনে প্রবেশের সময় থেকে – ১৯৫২ সাল।

ততদিনে ‘রানার’, ‘গাঁয়ের বধূ’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘পাল্কির গান’, ‘ধান কাটার গান’, আর ‘নৌকা বাওয়ার গান’ মুক্তি পেয়ে গেছে (তার আগেও গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য বহু গান উনি বেঁধেছিলেন, কিন্তু সেগুলো সভাসমাবেশেই গাওয়া হতো, রেকর্ড করা হয়েছে অনেক পরে) – তার কয়েকটা আবার ওঁর অবর্তমানে (ওঁর থেকে সুর আর অ্যারেঞ্জমেন্ট বুঝে নিয়ে) হেমন্তবাবু নিজে উদ্যোগ নিয়ে রেকর্ড করেছিলেন – কারণ সেটা ছিলো স্বাধীনতা-উত্তর ম্যাকার্থিইজম-এর সময়… গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য তখন সলিলবাবুকে মাঝেমধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হতো।

তরুণ সলিল চৌধুরী তখন একজন বিদ্রোহী এবং সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সুরকার-লেখক হিসেবে ঘরে ঘরে পরিচিত একটি নাম হয়ে উঠছে – কথা ও সুরের মাধুর্যে যিনি “ভদ্রলোক বাঙ্গালি”কে একাধারে বিনোদিত করছেন, আর সেইসঙ্গে তার চেতনাকে নাড়াও দিচ্ছেন, অস্বস্তির সৃষ্টি করছেন।

বাংলা সিনেমাতেও ততদিনে তাঁর সুর করা দুটি ছবি মুক্তি পেয়ে গেছে – সত্যেন বোসের ‘পরিবর্তন’ (যা পরে তিনি হিন্দিতে ‘জাগৃতি’ নামে রিমেক করেছিলেন, সেখানে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত – হিন্দি গানগুলি সর্বভারতীয় স্তরে অসম্ভব সাফল্য লাভ করেছিলো, এবং আজও শোনা যায়); আর ‘বরযাত্রী’ – বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট বাঙালি পাঠকের অতি প্রিয় চরিত্র,গনশা, ঘোঁতনা, ইত্যাদিদের নিয়ে তুমুল হাসির গল্প অবলম্বনে, পরিচালক আবার সেই সত্যেন বোস।

তবে, ছবি দুটি প্রবল সাফল্য পেলেও, সত্যিকথা বলতে, গানগুলি তেমন স্মরণীয় ছিলো না – কতিপয় সলিলপ্রেমী ছাড়া এই দুটি ছবির গান আজ কেউ মনে রাখেনি।

কিন্তু এর পর এলো ‘পাশের বাড়ি’ – এমন একটি সিনেমা, যার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল সঙ্গীত আর গান।

সলিলের যোগ্যতা বা প্রতিভা নিয়ে ততদিনে সংশয়ের কোনো কারণ না থাকলেও, সিনেমায় তখনো তাঁর অবদান খুবই সীমিত – তাই সঙ্গীত ও গান ভিত্তিক এই ছবিতে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত সুরকারের জায়গায় ২৬ বছরের এই তরুণকে নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক বেশ ঝুঁকিই নিয়েছিলেন। আর নিয়েছিলেন বলেই গড়া হলো বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক।

১৯৩০ আর ১৯৪০-এর দশকে (মূলত) পঙ্কজ মল্লিক আর রাইচাঁদ বড়ালের কিছু দুর্দান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার পর, বাংলা ছবির গান ৫০-এর দশকে গিয়ে একটা অনুমেয় ছকের দিকে চলে যেতে শুরু করছিলো।

সেই সময়, এই সাউন্ডট্র্যাকের মাধ্যমে, এই উদীয়মান “প্রিন্স অফ এক্সপেরিমেন্টস’ মাইকেল ফ্যারাডের মতোই ধূমকেতুর মতো এসে বাংলা চলচ্চিত্র সঙ্গীতের খোলনলচেই পাল্টে দিতে লাগলো।

বাবা-মার মুখে শোনা – সিনেমা হলে দর্শকরা “ঝির ঝির ঝির ঝির বরষা” প্রথম শুনে নাকি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলো। বাংলা ছবিতে এই ধরনের কর্ড-ভিত্তিক সুরের বিন্যাস, মেলোডিক প্রগ্রেশন – এর আগে কেউ কখনো শোনেনি।

সিনেমাতে ৭-৮ টি গান ছিলো (লিখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ), প্রত্যেকটাই দারুণ– যেমন প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়র কন্ঠে “কথা কও, সাড়া দাও’… সলিলের সমগ্র সৃষ্টিসম্ভারেও যেমন, বাংলা চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ইতিহাসেও এই সাউন্ডট্র্যাকের গুরুত্ব বিপুল – কিন্তু আফসোসের কথা, “ঝির ঝির…“ ছাড়া অন্য গানগুলি আজ আর তেমন চর্চিত হয় না। তেমনই একটা ভুলে যাওয়া গান, ‘নয়নে তার ভোমরা কাজল’। (এই সিনেমার হিন্দি রিমেক, ‘পড়োসন’-এ এই গানের সিকুয়েন্সটাই হয়ে গেছিলো ‘মেরে সামনেওয়ালি খিড়কি মে’)

একেবারে ছকভাঙ্গা গান। এতে কখনো লোকগীতির ছোঁয়া, কখনো বা শঙ্করা, তিলক কামোদ রা আধ সেকেন্ডের জন্য দেখা দিয়েই আবার সুড়ুত করে সরে পড়ছে… বা হঠাৎ তাল, লয় দুটোই বেমালুম বদলে যাচ্ছে! আর লক্ষ্য করে শুনলে বোঝা যাবে – আদ্যোপান্ত বাংলা এই গানটা কিন্তু আদতে একটা অপেরাটিক প্রগ্রেশনের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে – যেখানে আছে লেগাটোর খেলা, শুদ্ধ ও কোমল স্বরের অতি দ্রুত, স্ট্যাকাটো স্টাইলে আসা যাওয়া… সব মিলিয়ে একটি অপরূপ প্রযোজনা।

এই সিনেমার কিছুদিন পরেই বিমল রায় -এর ডাকে সলিলবাবু বম্বে পাড়ি দিলেন, তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি ‘দো বিঘা জমিন’-এ সুর করার জন্য।

‘দো বিঘা জমিন’-র অসাধারণ বাণিজ্যিক সাফল্য এবং সেইসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি-র পর উনি ৫০-এর দশকে বম্বেতে একে একে অনেকগুলি ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন…সাথে সাথে চলছিলো বাংলা সিনেমা এবং অবশ্যই বাংলা আধুনিক গানের কাজ। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৬ অবধি উনি প্রায় ৭৫ টা হিন্দি সিনেমায় সুর করেন – যার মধ্যে অসংখ্য গান এখনো টাইমলেস ক্লাসিক হয়ে রয়েছে। তুলনামূলক ভাবে – সম্ভবত ১৯৫৮ সালের পর থেকে উনি পাকাপাকি ভাবে বম্বের বাসিন্দা হয়ে যাওয়ার কারণে – বাংলা সিনেমায় ওঁর কাজ কম (৪০ টা)।

এছাড়া আছে (প্রধানত) মালয়ালম, এবং তামিল, তেলুগু ইত্যাদি মিলিয়ে ৪০-এরও উপর আঞ্চলিক ভাষার সিনেমা, বেশ কিছু টিভি সিরিয়াল, ইত্যাদি।আধুনিক গানের মতো ওঁর সিনেমার গানগুলিও বহুমাত্রিক… তাতে কখনো পাশ্চাত্য ও সাঁওতালি বা ভাটিয়ালি বা অন্যান্য লোকসঙ্গীতের অনুপম মিশ্রণ, কখনো গির্জার প্রার্থনাসঙ্গীত, কখনো বা খাঁটি মার্গসঙ্গীত – গল্পের এবং নির্দেশকের প্রয়োজনকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করেও যে গানগুলি সিনেমাকে ছাপিয়ে গিয়ে হয়ে উঠেছে আগাগোড়া ‘সলিলসঙ্গীত’।

মেঠো সুরের গান আমার

৪০-এর দশকের সেই ‘নৌকা বাওয়ার গান’, ‘ধান কাটার গান’-এর থেকে শুরু করে সারাজীবন উনি বাংলার এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকঘরানা নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা আর ফিউশন করে গেছেন।

যেমন ‘মধুমতী’-র ’বিছুয়া’ গানটি, আর তার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর, কুমায়ুনি লোকসুরে ভরা ছোট ছোট টুকরো সুরের এক ভাণ্ডার। বা যেমন ১৯৭৩ সালে করা অনুপ ঘোষালের গাওয়া এই অসম্ভব শ্রুতিমধুর গানটি – গানের বেস-টা খাঁটি বাংলা লোকগীতি (অন্তরাতে সামান্য একটু দ্বিজেন্দ্রগীতির ছোঁয়া), কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট আর ট্রিটমেন্ট পরিশীলিত, ও পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র নির্ভর।

১৯৬৬ সালে, জরাসন্ধের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘পাড়ি’ ছবিটি কাস্টিং-এর দিক থেকে বেশ জবরদস্ত ছিলো … প্রণতি ভট্টাচার্য (যিনি এই ছবির নায়িকাও) প্রযোজিত এই সিনেমাতে (বাংলায়) সর্বপ্রথম দেখা গেছিলো ধর্মেন্দ্র এবং দিলীপ কুমারকে। সুদর্শন ধর্মেন্দ্রর গলায় হেমন্ত-র গাওয়া ‘ও বন্ধু রে, কেমন করে মনের কথা কই তারে’ – ভাটিয়ালির ছোঁয়া, ইছামতী, গ্রামবাংলার মাটির সোঁদা গন্ধ…সব মিলিয়ে একটা মন কেড়ে নেওয়া পরিবেশের সৃষ্টি করে, আর যতবার শুনি হৃদয় উদ্বেলিত হয়।

১৯৭২ সালে যখন সিনেমাটা হিন্দিতে ডাব করে ‘আনোখাঁ মিলন’ নামে আবার মুক্তি পেলো, দেখা গেলো সলিলবাবু হেমন্তের বদলে এই গানটিতে মান্নার কণ্ঠ ব্যবহার করেছেন। বলাই বাহুল্য – মান্নাও অপূর্ব গেয়েছিলেন।

[মজার ব্যাপার – এর বহু আগে, আরেকটা ভাটিয়ালি গানে উনি ঠিক উল্টোটা করেছিলেন। আগে মান্না এবং পরে, তারই হিন্দি রূপান্তরে, হেমন্তকে ব্যবহার করেছিলেন – ‘আমায় ডুবাইলি রে’ (এটা অবশ্য সলিলবাবুর মৌলিক সৃষ্টি না – মূল গানটি জসীমউদ্দীনের লেখা ও সুর করা এবং আব্বাসউদ্দিনের গাওয়া)… ও তার হিন্দি, ‘গঙ্গা আয়ে কাহাঁ সে’। ]

ও বন্ধু রে, কেমন করে মনের কথা কই তারে

বন্ধু রে, ইয়ে মন ডোলে বোলে ক্যা রে

এর আগে, ১৯৬০ সালে, রাজেন তরফদার পরিচালিত, পুরোপুরি গ্রামবাংলা ভিত্তিক ‘গঙ্গা’ ছবিতে সলিলবাবু সম্পূর্ণ মেঠো, লোকগীতি আধারিত সুর করে বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, সিনেমার প্রত্যেকটা গানই সুপারহিট।

এই সিনেমার একটা গান – ‘গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে’ সবিতাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন ঢিমা লয়ে, করুণ রসে, পাশ্চাত্য কর্ড-ভিত্তিক অ্যারেঞ্জমেন্ট সহিত… তারপর সেই একই গান নির্মলেন্দু চৌধুরী ও কোরাসের সাথে একেবারে চপলগতি, সারি গানের আদলে!

এই গানটিই আবার পরে হিন্দিতে, মান্নার কন্ঠে ‘মেরে আপনে’ (সলিলের বন্ধুবর গুলজারের প্রথম নির্দেশনা) ছবির টাইটল সং হয়ে যায়।

এখানেই শেষ না! এর প্রায় ২০ বছর পরে এই সুরে আশা ভোঁসলেকে দিয়ে আবার গাওয়ালেন ওঁর সুরারোপিত একমাত্র গুজরাতি সিনেমা, ‘ঘর সংসার’এ – আর রিদম প্যাটার্ন এর একটু অদল বদল করে ওটাকে বানিয়ে দিলেন – ডান্ডিয়া! বাংলা আর হিন্দি গুলো তো সকলেই শুনেছেন – তার সাথে রইলো সেই গুজরাতি অবতারটাও।

গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে(সবিতা)

গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে(নির্মলেন্দু)

আম্মারে আঙনে ইয়ে –ঘর সংসার (গুজরাতি)

গঙ্গা ছবিটিতে নির্মলেন্দু ছিলেন যৌথ সুরকার – প্রচলিত লোকসঙ্গীতের আধারে করা নিজের সুরে তিনটি গান তিনি গেয়েছিলেন, আর সলিলের সুরে আরও দুটি গান – হয়তো নির্মলেন্দুকে ব্যাবহার করার সিদ্ধান্ত পরিচালকেরই ছিলো। আর হয়তো সেই কারণেই, গানগুলি সুপারহিট হওয়া সত্ত্বেও সলিলবাবু ওঁর কথা ভুলে গেছিলেন – আধুনিক গানে ওঁকে দিয়ে গাইয়েছিলেন শুধু একবার, ৭ বছর পর। ‘হায় হায় কি হেরিলাম’, আর তার ফ্লিপ সাইডে, ‘সুনয়নী সুনয়নী আর এ পথে যাইয়ো না’- একেবারে আদ্যন্ত লোকগীতি, নির্মলেন্দুরই স্টাইলে, সঙ্গে দোতারা আর তবলা (গানে একটি নারীকন্ঠও আছে, সম্ভবত সবিতার)… কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করে দিলেন একটা হার্মোনাইসড কোরাস। লোকসঙ্গীতে হার্মোনাইসড কোরাস! কিন্তু বেমানান তো শোনালোই না … বরং গানটা শোনার পর মনে হয় ওটা না থাকলেই গানটার আকর্ষণ অনেক কমে যেতো।

(এই গানের হিন্দি সংস্করণে তিনি কোরাসের জায়গায় লতাকে দিয়ে ভোকালাইজ করিয়েছিলেন, আমার মতে তাতে মূল রচনার পরিপূর্ণতা কিছুটা নষ্ট হয়েছিল।)

সুর তাল আর গান বেঁধেছি

এবার একটা গল্প বলি। এমন একজনের কাছ থেকে নিজমুখে শোনা – যিনি সলিল, শ্যামল ইত্যাদির খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন – এবং যিনি সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

বোধহয় বসুশ্রী বা ভারতী, ঠিক মনে নেই – এই দুটি সিনেমা হলের কোনো একটিতে একটা বৃহৎ সঙ্গীতসভা শুরু হতে চলেছে। শিল্পীরা এক এক করে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের জন্য আসছেন, কেউ একটু রিহার্সাল দিচ্ছে, কেউ আড্ডা। এমন সময়ে একজন শিল্পী (বা বাদ্যযন্ত্রী – ঠিক মনে নেই, বহুকাল আগে শোনা!) হাঁপাতে হাঁপাতে, ঘামতে ঘামতে, তড়িঘড়ি ঢুকলেন। বললেন, কোথাও একটা ভয়ানক ট্রাফিক জ্যামের জন্য তাঁকে নাকি হাজরা পৌঁছতে একটা বড়সড় ডিট্যুর নিতে হয়েছে এবং সেই কারণেই তাঁর আসতে বিস্তর দেরি হয়ে গেছে – “আর বলবেন না…অনেক আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আসতে হলো”।

ভদ্রলোক কথাটা শেষ করতে না করতেই সলিলবাবু হঠাৎই গেয়ে উঠলেন,: “আহা ওই আঁকাবাঁকা যে পথ যায় সুদূরে…”। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, শ্যামল মিত্র পাশে দাঁড়িয়ে। উনি বললেন, “শ্যামল – চলো, আজ দর্শকদের একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাক। দু-তিন ঘণ্টা সময় আছে – তুলতে পারবে?”

তারপর হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে বসেই মুহূর্তে গানটা বানিয়ে ফেললেন। শ্যামলও পাশে বসে বসেই তুলে নিলেন সুর আর কথাগুলি। সন্ধ্যায় যখন মঞ্চে গানটা পরিবেশন করা হলো – একবারে ধামাকা হিট! এই কালজয়ী গানটি শুনলে কি বোঝা যায় যে এটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইমপ্রম্পটু সুর করা; স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়েছিলো পরে।

সলিলবাবু কমিউনিস্ট এবং ঘোর নাস্তিক ছিলেন – কিন্তু প্রয়োজনে নিজের লেখায়ে অপূর্ব সুন্দর সব পৌরাণিক রূপকও ব্যাবহার করেছেন, এবং তার জন্য তাঁকে কখনো সখনো তার মাশুলও দিতে হয়েছে । “হায় বিধি বড়ই দারুণ”- শুধু চারটি শব্দ, কিন্তু কী হৃদয়বিদারক ভাবে এক ভারতীয় কৃষকের চিরন্তন হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন! কিন্তু ওঁর এই বিধির উদ্রেক নাকি ওঁর তৎকালীন কমরেডদের অসন্তোষের কারণ হয়েছিলো, এবং তার জন্যে নাকি উনি তাদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন।

যাই হোক, আমার আরেকটা খুব প্রিয় রূপক – তোমার পরশ দিয়ে পাষাণ অহল্যা জাগাও। (শ্রাবণ অঝোর ঝরে)

‘কিনু গোয়ালার গলি’ সিনেমাটা মনে আছে ৭০-এর দশকে দূরদর্শনে দেখেছিলাম… আর্টহাউস সিনেমা… চলেনি, তাই গানগুলোও কেউ মনে রাখে নি। কিন্তু এই গানটাকে আমি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়র সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ ৪-৫ টি গানের মধ্যে রাখবো, আমার মতে সলিলেরও সর্বশ্রেষ্ঠ সুরগুলোর মধ্যে এটি একটি। সুর, গায়কী, অ্যারেঞ্জমেন্ট, আর কবিতা – এবং মার্জিত অভিনয় ও চিত্রায়ন…সব মিলিয়ে যখনই শুনি বা দেখি, বাকরুদ্ধ হয়ে যাই।

সিনেমার গানেও যখনই উপযুক্ত মনে করেছেন – সিচুয়েশনের মধ্যে থেকেই উনি পুরোমাত্রায় ওঁর শক্তিশালী লেখনীর সদ্ব্যবহার করে গেছেন – কখনো গভীর জীবন দর্শন, বা কখনো তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গ… যেমন ‘কবিতা’ সিনেমার এই গানটায় – ‘এক কথায় – জীবন আর নিয়তি। হাসিঠাট্টার (‘মাঝেমধ্যে একটু-আধটু খাই মাল … তাই এতো গালাগাল!!’)’ আড়ালে লুকিয়ে থাকা আত্মকরুণা আর তীব্র উপহাস (“ওরে আমার তো মতামত কেউ নেয়ে নি। জন্ম দেবার আগে এই দুনিয়ায়ে। কে বাপ, কে মা, কে বা ভাই বোন। আগে থেকেই ঠিক করা – ভারি অন্যায় !”)- সিগনেচার সলিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়র উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি ‘জীবন যে রকম’ সিনেমাটা একটি দুর্ভাগ্যজনক কারণের জন্য বিখ্যাত হয়ে গেছিলো – এই সিনেমার শুটিং চলাকালীন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়।

এই সিনেমাতে অসাধারণ সুর করেছিলেন সলিল – সবকটা গানই দারুণ, আর তার মধ্যে সবিতার গাওয়া (সিনেমাতে মঞ্চে গাইছেন ওয়াহিদা রহমান) এই গানটা আমার সবচেয়ে প্রিয়।

ইলেকট্রনিক বাঁশির প্রিলিউড দিয়ে শুরু, তারপর কর্নাটকি ধাঁচে সবিতার একটি ছোট্ট আলাপ – মুখড়া, এবং দ্বিতীয় অন্তরার আগে সরগমের ঝলসানি কিছুটা যেন ‘বাজে গো বীণা’-র পুনর্গঠন …তার সঙ্গে আছে হাম্বীর রাগাশ্রয়ী একটি মন-কাড়া অন্তরা, আর সেতার–বাঁশির শ্রুতিমধুর সঙ্গত। সব মিলিয়ে আর একটি নিখাদ সলিলসঙ্গীত।

আমার প্রতিবাদের ভাষা

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা / তোমার সভায় আমীর যারা ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা

১৯৪৫ সালে সলিল এই প্রতিবাদী সতর্কবাণীটি লিখেছিলেন—তৎকালীন বিপ্লবীদের বিচার করার জন্য ব্রিটিশ সরকার দেশে যে “ক্যাঙ্গারু কোর্ট” গুলি স্থাপন করেছিলো – যা নিয়ে বিদ্রূপ করে সুকুমার রায়-ও লিখেছিলেন “আগে রায়, পরে বিচার” – তাই নিয়ে। ক্ষুরধার লেখা, কিছুটা কীর্তনাঙ্গ সুরের চলন – বহু বছর পরে উনি এটা স্টুডিওতে রেকর্ড করেছিলেন। শুরুতে ওঁর নিজের কন্ঠে ন্যারেশন গানটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে প্রস্ফুটিত করে আমাদের ভালো লাগার উপলব্ধিকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা

ওঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, যে উনি বহু দেশি বিদেশি সুর আত্মসাৎ করেছেন। হ্যাঁ, রবিঠাকুর থেকে প্রীতম চক্রবর্তী সবাই করেছেন- উনিও বেশ ভালো রকমই করেছেন। মোৎসার্ট থেকে চার্লি চ্যাপলিন থেকে মিকিস্ থিওডোরাকিস্, অখ্যাত এক পোলিশ গান থেকে ‘হ্যাপি বার্থডে’ – এমন কি ১৮৮০ সালে ইতালিতে ফুনিকুলার রেলওয়ে-র উদ্বোধনী গান, যেটা ওঁর হাতে পড়ে হয়ে গেছিলো গণনাট্য সঙ্গীত (‘পথে এবার নামো সাথী’)! উনি কাউকেই ছাড়েন নি। কিন্তু সেগুলিকে অভ্যন্তরীণ করে নিয়ে উনি যে নির্ভেজাল সলিলসঙ্গীত আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলো আমরা আজও উপভোগ করে চলেছি।

বিদেশি সুর-প্রভাবিত গানগুলির মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় এই গানটি। এটাকে অবশ্য প্রভাব না বলে বরং শ্রদ্ধাঞ্জলি বলবো।

১৮৬০-এর দশকে আমেরিকান সিভিল ওয়ার-এর সময় প্রচলিত একটি ব্যালাড, ‘জন ব্রাউন’স বডি’র রূপান্তর করে, ১৯৫১ সালে, গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য উনি লিখলেন ‘ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে’, যে গানটি ‘জন্মভূমি’ নামে পরিচিত। গাওয়ালেন সঙ্ঘের তৎকালীন সদস্যা সুচিত্রা মিত্র-কে দিয়ে। আর সেই বিখ্যাত, উদ্দীপনা-জাগানো রিফ্রেন,‘গ্লোরি গ্লোরি হালেলুইয়া’ কে কোরাস বানিয়ে লিখলেন এই বলিষ্ঠ আহ্বান – ‘নিদ্রা নয় আর নিদ্রা নয়’।

পরে এই গানটি উনি মান্না এবং অন্যান্যদের দিয়েও পুনরায় রেকর্ড করিয়েছিলেন – কিন্তু সুচিত্রার দৃপ্তকন্ঠে গাওয়া এই মূল ভার্শনটাই আমার মতে সবচেয়ে সুন্দর এবং প্রাসঙ্গিক।

আ সঙ্গ মেরে গা…

এবার আসি বলিউডে।

সলিলবাবু সারা জীবনে নিজের কন্ঠে একটিই পূর্ণাঙ্গ গানের স্টুডিও রেকর্ড করেছিলেন – ‘এই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও’ (মুখড়ার প্রথম দুটি লাইনের কথার – সুরের নয় – অনুপ্রেরণা ছিলো ১৯৬১ সালে রচিত, প্রথমে লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড আর পরে নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে তে অভিনীত একটি মিউজিকালের শিরোনাম থেকে – ‘স্টপ দা ওয়ার্ল্ড, আই ওয়ান্ট টু গেট অফ!’)। অদ্ভুত রকমের সুরের প্রগ্রেশন এবং মারপ্যাঁচ, দু-তিন বার স্কেল শিফট! ১৯৭৮ সালে যখন উনি গানটি রেকর্ড করছিলেন, আমার মনে হয় না কেউ ভেবেছিলো যে এই ব্যতিক্রমী, পরীক্ষামূলক, এবং অত্যন্ত খটোমটো গানটা উনি কোনোদিন হিন্দি সিনেমায় পুনঃস্থাপন করার দুঃসাহস দেখাবেন, বা দেশে এমন কেউ আছে যে এই গানটি আবার ওইভাবে গাইতে পারবে । কিন্তু উনি ঠিক সেটাই করলেন – আর রিদম প্যাটার্ন আর ভাবটাকে একটু বদলে গানটাকে একটা ঝলমলে, ছন্দময় ক্যাবারের রূপ দিয়ে দিলেন – আর, বলাই বাহুল্য, হিন্দি গানটি গেয়েছিলেন আশা।

ম্যালকম এক্স বলেছিলেন – “দা প্রাইস অফ ফ্রীডম ইস ডেথ”। আমরা এমন একটা সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও রাজনীতি-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান – আমাদের সেনাবাহিনী – কেও পঙ্কিল রাজনীতিতে টেনে নামানো হচ্ছে, প্রচারের জন্য সৈনিকদের নিথর দেহকেও ব্যবহার করা হচ্ছে, ক্রীড়াঙ্গনেও তার থেকে মুক্তি নেই – সে সময়ে, ৬৫ বছর আগে মাখদুম মহিউদ্দিনের ছুঁড়ে দেওয়া এই প্রশ্নটি – ‘যানেওয়ালে সিপাহী সে পুছো উও কাহাঁ যা রহা হ্যায়?’ আজ আরো বেশি করে তির্যক হয়ে বুকে বাজছে। মান্নার কন্ঠের আকুল আর্তি, তার সাথে শ্বাসরুদ্ধকর কোরাস ও হারমনি, পর্দায়ে অনিশ্চিত যাত্রায় পা বাড়ানো সৈনিক আর তাদের পিছনে ফেলে রেখে যাওয়া তরুণী স্ত্রী ও সংসার, অসহায়তা… সত্তরের দশকের মাঝামাঝি দূরদর্শনের ‘চিত্রমালা’য় আমি প্রথম এই গানটা দেখেছিলাম—আজও যতবার দেখি আর শুনি, মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

সলিলকে নিয়ে আমার একটা বড় ক্ষোভ চিরকাল থেকে যাবে – তিনি তাঁর পুরো কর্মজীবন ধরেই কিশোর কুমারকে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সলিল মূলত ‘অভিনেতা কিশোর’-এর জন্যই সুর করেছিলেন – আর তাতেও আমরা পেলাম ‘হাফ টিকেট’, ‘নৌকরি’, ‘পরিবার’, ‘আওয়াজ’-এর মতো সিনেমায় দুর্দান্ত কিছু গান। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়…ইশ! অন্তত দেব আনন্দের গলায় – ৬০-এর দশকে দেব-কিশোরের সেই স্বর্ণযুগে যখন উনি ‘মায়া’ ছবিতে দেবের জন্য সুর করার সুযোগ পেলেন – একটা গানেও যদি তিনি রফি ও দ্বিজেনের সঙ্গে (বা ওদের একজনের বদলে!) কিশোরকে ব্যবহার করতেন!

সত্তরের দশকে, যখন কিশোর বক্স অফিসে একচ্ছত্র ভাবে রাজত্ব করছিলেন, তখনও সলিল খুবই কদাচিৎ তাঁকে ডাকতেন (যদিও ওঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, অন্তত ১৯৭১ সালে ‘কোই হোতা’ (মেরে আপনে)-র রেকর্ডিংয়ের সময় অবশেষে উনি কিশোরের প্রতিভাকে সঠিক চিনতে পেরেছিলেন) কিন্তু কালেভদ্রে যখনই এঁরা দুজন একসাথে হয়েছেন, আমরা পেয়েছি ৪০-ক্যারাটের এক একটা দুর্লভ হিরে। যেমন এই অতুলনীয় গানটি – সলিলসঙ্গীতের দুরূহ শিখরগুলি কী অনায়াসেই না অতিক্রম করেছিলেন কিশোর!

এবার যে গানটার কথা বলবো সেটার বাংলাটা সবারই জানা… কিন্তু এর হিন্দি রূপান্তর একেবারেই অন্য মেজাজের, এবং এক কথায় – অলৌকিক। সলিলের বহু অপ্রকাশিত, নামহীন ছবিগুলোর একটির জন্য করা। কিছুটা পঞ্চম-এর স্টাইলে মাদল আর রিদম প্যাটার্ন দিয়ে শুরু, প্রায় প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাওয়া সুর, লয় আর তাল…আশার বিস্ময়কর স্বরক্ষেপণ, এবং তার সাথে পুরুষকন্ঠে হার্মোনাইসড কোরাস – শুনতে স্বর্গসুখ!

১৯৭৭ সালে বাসু ভট্টাচার্য বাদল সরকারের ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ অবলম্বনে একটা সিনেমা বানাতে শুরু করেছিলেন – আনন্দ মহল। এই সিনেমার জন্য সলিল নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন… এবং বলিউডকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কিংবদন্তি গায়ক ইয়েসুদাসের সঙ্গে। গানের রেকর্ডটা প্রকাশিত হলেও সিনেমাটা খামখেয়ালি বাসুবাবু সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

ঠিক তেমনি, ১৯৭৫ সালেও উনি ‘সঙ্গত’ নামে আরেকটা সিনেমার বেশ কিছুটা শুটিং করেও শেষ করেন নি (কয়েকটা রীল উদ্ধার করা গেছিলো, যার কিছু আমরা এখন ইউটিউবে দেখতে পাই)। এবং আবার তার শিকার হতে হয়েছিলো সলিলবাবুর করা, লতা-মান্নার কন্ঠে ভরা একটি অতুলনীয় সাউন্ডট্র্যাক।

এই সিনেমাতে সলিলবাবু একেবারে ‘পাল্কির গান’-এর সুর, ছন্দ, আর আবহের আদলে মান্না-র কণ্ঠে এই অসম্ভব সুরেলা গানটি রচনা করেন। গানটির সৌন্দর্য বহু মাত্রায় বাড়িয়ে দেয় গিটার আর শীষের শব্দ মিশিয়ে করা প্রিলিউড আর ইন্টারলিউড গুলি… আর তার উপর সুরের চমক… হঠাৎ বাংলার মেঠো সুর ছেড়ে ক্ষণিকের জন্য ভাঙরায়ে ঘুরে এসে আবার মূল সুরে প্রত্যাবর্তন।

জান নিসার আখতারের লেখা কথাগুলিও মনে হয় যেন সত্যেন দত্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। কী অপূর্ব সুন্দর একটা গান!

বলিউডের বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার নবেন্দু ঘোষ-এর চিরকাল ইচ্ছে ছিলো পরিচালক হওয়ার। বিমল রায়, হৃষীকেশ, বাসু ভট্টাচার্য দের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থেকেও ওঁর পরিচালক হয়ে ওঠা হচ্ছিলো না। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি উনি প্রথম পরিচালনায় হাত দিলেন – ধর্মেন্দ্র ও জয়া কে নিয়ে ‘ডাগদারবাবু’। কিন্তু বিবাহের পর জয়া ভাদুড়ি / বচ্চন সিনেমা জগত থেকে (কিছু বছরের জন্য) অবসর নেওয়াতে সিনেমাটা পরিত্যক্ত হয় যায়।

অবশেষে, জীবনের গোধূলিবেলায়ে এসে, ৭১ বছর বয়েসে, ওঁর প্রথম সিনেমা মুক্তি পায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়র ‘মরু ও সঙ্ঘ’ অবলম্বনে ‘তৃষাগ্নি’। অসাধারণ একটি গল্পের দুর্দান্ত একটি চিত্ররূপ। আমার ব্যক্তিগত মতামত – যদিও শরদিন্দুর গল্প নিয়ে বাংলা ও হিন্দিতে বেশ কিছু সিনেমা হয়েছে (বোম্বে টকিজ-এর জন্য ওঁর লেখা স্ক্রীনস্টোরিগুলো বাদ দিয়ে বলছি), তার প্রায় সবকটাই আমাকে বেশ হতাশ করেছে (এর মধ্যে আছে বিশ্ববরেণ্য, বাঙ্গালিদের ভগবান স্থানীয় একজন পরিচালকের কীর্তিও)। তারই মধ্যে মরুভূমির পটভূমিকায় নির্মিত এই সিনেমাটা মরূদ্যানের মতোই একটি বিরলতা।

এই সিনেমাটি যখন সলিল করেছিলেন, তখন ওঁরও বয়েস ৬২ পেরিয়ে গেছিলো… এর থেকেই আরেকবার প্রমাণ হয় যে লিজেন্ডদের বয়স হয় না। সম্পূর্ণ, আরব্য স্বাদের, ন্যূনতম সঙ্গতে (একটা রবাব, হাল্কা একটু পার্কাশান), এবং আশার গায়ে কাঁটা দেওয়া, মায়াবী কন্ঠে গাওয়া এই গানটা যাঁরা এখনো শোনেন নি তাঁদের অবিলম্বে শুনতে অনুরোধ করছি!

যাহ্! লিখতে লিখতে দেখছি অনেক লিখে ফেললাম! তাও অতলান্ত সলিলসাগরের অগুনতি মণিকণার প্রায় কিছুই যে তুলে আনতে পারলাম না! আঞ্চলিক সিনেমাতে ওঁর গান, বহু ব্লকবাস্টার সিনেমায় ওঁর করা আবহসঙ্গীত (অনেক সময় যার জন্য উনি ক্রেডিট-ও পেতেন না) – বিশেষ করে গানহীন, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সর্বস্ব রহস্য-রোমাঞ্চের কাহিনী হলেই ওঁর ডাক পড়তো (কানুন, অচানক (বসন্ত দেশাই মারা যাওয়ার পর এই সিনেমার আবহসঙ্গীতের ভার সলিলবাবুকে দেওয়া হয়), ইত্তেফাক, প্লট নাম্বার ৫…), ওঁর টিভি সিরিয়ালগুলি (দর্পণ, ডরার, মুজরিম হাজির, আরো কত), ডকুমেন্টারি গুলো (যেমন ‘ফ্রম ইন্ডাস ভ্যালি টু ইন্দিরা গান্ধী’ – কেন্দ্রে জনতা সরকার আসার পরে যার নাম বদল করে ‘হোএয়ার সেঞ্চুরিস কো-এক্সিস্ট’ করে দেওয়া হয়) – এই এক একটা টপিক নিয়েই তো এক একটা আস্ত লেখা হয়ে যায়। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আবার হয়তো ওঁকে নিয়ে কোনোদিন লিখবো…

আজ তবে এইটুকু থাক ——!

তথ্যঋণ: সলিল বিশেষজ্ঞ শ্রী গৌতম চৌধুরী-র ওয়েবসাইট salilda.com