রবীন্দ্রনাথের গানে আত্মদর্শন

পৃথিবীতে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র কম সৃষ্টি হয়নি! নিছক ‘আনন্দদান’ সেইসব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য নয়! যে নান্দনিকতার ধারা সমূহ সৃষ্টির মর্মমূলে নিরুচ্চারে প্রবাহিত হয় তার প্রধান লক্ষ্য মানুষের মন, মনন ও চেতনাকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও ইতিবাচক করে তোলা। পরিশ্রুত, উদার ও প্রসন্ন জীবনবোধে দীক্ষিত করে তোলাই যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের ‘মনের কথা’। মানুষ সাহিত্য পড়ে, শিল্পের সামনে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গান শোনে, চলচ্চিত্র উপভোগ করে। পশুর জন্য এসব আয়োজন নয়। কারণ, পশুর কাছে জীবন মানেই কেবল ক্ষুধা ও কাম-এর নিবৃত্তি। কিন্তু, মানুষের জীবন নিছক এইসব প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনেই সীমাবদ্ধ নয়। সে আকাশ দেখে, নদী দেখে, জ্যোৎস্না দেখে, পাখির কাকলি শোনে। দেখে, শোনে, আর মুগ্ধ হয়, রোমাঞ্চিত হয়; যে মুগ্ধতা, যে রোমাঞ্চ নিয়ে আসে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র। এবং, তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়, চিত্ত নির্মল হয়, চিন্তাশক্তির মধ্যে আসে গভীরতা; যা তাকে সর্বপ্রকার মোহ, আচ্ছন্নতা ও সংকীর্ণতার ‘খাঁচা’ থেকে মুক্তি দেয়। তখন রবীন্দ্রনাথের এই গান সহসা আপনমনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে–‘আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে…।’ কিন্তু, ওই ‘খাঁচা’ থেকে মুক্তির পরিবর্তে যদি কেউ সেটাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে, ‘খাঁচার’ ভিতরে তার অবস্থানকেই পাকাপোক্ত করে তোলে, তাহলে বলতে হয়–বৃথাই তার সাহিত্য পড়া, অর্থহীন তার গান শোনা, মূল্যহীন তার চলচ্চিত্র দেখা, সর্বোপরি একেবারেই অসার তার প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ!! ‘খাঁচার পাখি’র মতোই তার বিষণ্ণ পরিতাপ থাকবে – ‘মোর শকতি নাহি উড়িবার’।

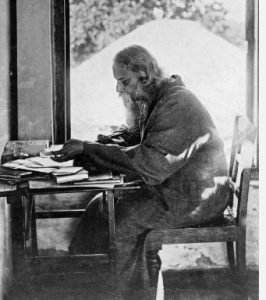

রবীন্দ্রনাথের গান ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’ নামে অভিহিত, যা নিছক ‘গান’ নয়, বরং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীর এক দর্শন, যা মুক্ত আকাশের স্বচ্ছতায় ও প্রস্ফুটিত ফুলের নির্মলতায় পূর্ণ বিকশিত একটি হৃদয়কে–ক্রান্তদর্শী এক কবির হৃদয়কে দিনের আলোয় মেলে ধরে। এই গান অলস দিনযাপন বা বৃথা কালক্ষেপণ থেকে উৎসারিত কোনও কৃত্রিম নির্ঝরিণীও নয়। এই গান সাধনা ও সিদ্ধির, নিবেদন ও ঋদ্ধির বহমান এক তটিনী, যার দু’পারে সূর্যের উদয়াস্তের লাবণ্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তোলে আনন্দে, অনুভবে ও পরিশ্রুত জীবনচর্যায়। এ গান লঘু, চপল ও চটুল হৃদয়ের তাৎক্ষণিক আবেগকে ধারণ করা গানও নয়, বরং স্বচ্ছ-সুন্দর-সংবেদনশীল, উচ্চতর জীবন-উপলব্ধির গান!

মূলত ‘গানের ভিতর দিয়ে’ ভুবনখানিকে দেখতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ বোধহয় উপলব্ধি করেছিলেন যে, জীবন ও জগতের সব জটিলতা ও আবিলতারও উর্ধে আরও ‘বিশেষ কিছু’র অস্তিত্ব আছে, যেখানে তিনি উপনীত হন এইভাবে–‘..আমার চোখে তো সকলই শোভন, সকলই নবীন, সকলই বিমল / সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন বিশদ জোছনা, কুসুমকোমল..।’ কেমন করে এই আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতির জন্ম হ’ল? প্রকৃতির ওই ‘বেদন-রোদন’ বা ‘যাতনা যত’ না-জানা আর ‘হাসে গায়’ ও ‘হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়’–এসবের সঙ্গে গভীর একাত্মতায়। ওগুলোই তো বর্ণিত ‘শোভন, নবীন আর বিমল’-এর উৎস। বস্তুত, উপরিউক্ত শব্দগুচ্ছ আধারিত ‘সখী, ভালবাসা কারে কয়’–এই গানে নেহাতই এক নারীহৃদয়ের কথাই কি কেবল বলা হয়েছে? কবি যার মাধ্যমে কথা বলেন, সেই কথাটি তো কেবল তারই থাকে না। চিরন্তন মানবাত্মার আর্তি-আনন্দ-উপলব্ধি ইত্যাদি ফুটে ওঠে কবিকল্পিত সুনির্দিষ্ট একটি মানব-অবয়বে। এটাই সৃষ্টিশীলতার রসায়ন। এই যে অনুভব করতে পারা–জগৎময় ছড়িয়ে আছে ‘শোভন, বিমল ও নবীন’-এর ‘আলো’, অর্থাৎ সেটি তাহলে আছেই, কেবল তাকে ‘স্পর্শ করতে’ পারা একটি বিষয়, যেখানে মানুষ তারও জন্মগৌরবে পুলকিত হয়ে উঠতে পারে! তো, কখন হয় এমন একটি অপরূপ কাণ্ড? ওই যে, জগতের ওই স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন ছবিটির সঙ্গে যখন মানবহৃদয়টিও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ঠিক তখনই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মিলমিশটি না হচ্ছে, ততক্ষণ শুধু চতুর্দিকে ‘মালিন্য’ই চোখে পড়ে। অতএব, কেমন ‘চোখ’ চাই, সেটাই হচ্ছে বড় কথা। আর চাই নিবিড় আত্মমগ্নতা।

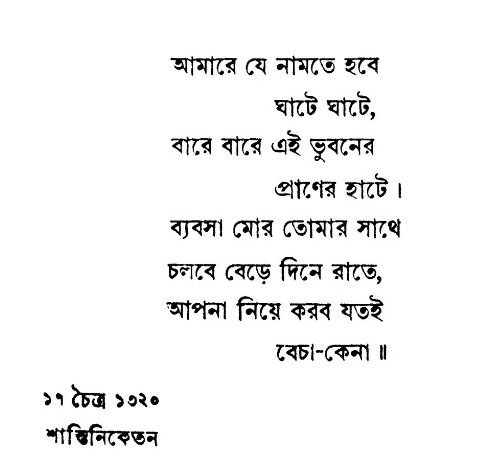

এখানেই রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গান খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ‘আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা…’। বড় অমোঘ, বড় শাশ্বত সত্য উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘আপনাকে’, অর্থাৎ নিজেকে জানা এবং ‘তোমায়’, অর্থাৎ ‘অপর’-কে চেনার মধ্যে কোনও বিরতিচিহ্ন নেই। দুটো ক্রিয়াই একে অপরের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ, আর তাই ‘সঙ্গে সঙ্গে’ কথাটির উল্লেখ। যে জানা কবির কাছে ফুরোবার নয়, অর্থাৎ জানতে জানতেই পথচলা–এই ‘জানা’ ও ‘চেনা’ যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে বিকার আসতে বাধ্য, যে বিকারের দহনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অপরের সত্তা, অথচ তা টেরও পাওয়া যায় না, শুধু ওই খণ্ডিত আত্মদর্শনের জন্য। অপরকে চেনার মধ্যে একটা ‘মমত্ববোধের’ ইশারা আছে, যে ‘মমত্ববোধ’ নিজের হৃদয়ের শুশ্রূষা ছাড়া আসতে পারে না, সে-ও তো আসলে ঘুরেফিরে সেই নিজেকে সঠিকভাবে জানার গল্প। বস্তুত, এ এক প্রক্রিয়া। এবার কেউ যদি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তো ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক অন্বেষণ-সূত্রে এই প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন তাহলে বলতে হয়, এ হ’ল খণ্ডিত রবীন্দ্র-দর্শন। এই গানের মধ্যেই আছে–‘আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে, বারে বারে এই ভুবনের প্রাণের হাটে…।’ তাহলে একথা বলার তাৎপর্য কী ? কোনও এক বিন্দুতে গিয়ে সব যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং কোনওটিকেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এই বোধের প্রান্তে উপনীত হতে না-পারলে, তার রাবীন্দ্রিকতা-উপলব্ধি প্রায় শূন্য বলা যায়। অপার্থিবের সাথে পার্থিবের যোগসূত্রতা বা সম্মিলন আপন হৃদয়ে অনুভূত না-হলে জানা-চেনার ওই প্রক্রিয়া থেকেও নিজের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন যথার্থ মানবতাবাদী। জানা ও চেনার ওই অবিচ্ছেদ্য ও শাশ্বত প্রক্রিয়া আমাদের অখণ্ড মানবচৈতন্যকে বিকশিত করে তোলার অমোঘ ভিত্তিভূমি।

‘দেখার চোখ’ অর্জন করা ও ‘আপনাকে জানা’রও যদি আদিতে যাওয়া অনিবার্য হয় তাহলে সেখানেও রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছেন আপন অনন্য প্রজ্ঞায়। দেখা যাক। শিশু তার জন্মের ইতিকথা জানতে চাইলে কবিজনোচিত উত্তর ছিল : ‘ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে’। কবি কিন্তু শিশুটিকে ‘ফাঁকি’ দিতে চাননি। সে এক গুরু ও গভীর বিষয়। ওই অন্বেষাটা খুব জরুরি। অর্থাৎ, ‘এলেম আমি কোথা থেকে’। এই অন্বেষা ও প্রাপ্ত উত্তরের সঙ্গে জীবনের ধূসর ও আলোকিত দুটি অধ্যায়ই সম্পৃক্ত হয়ে আছে; যে অন্বেষা নিজের জন্যে হলেও আসলে তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ‘আরও এক’ জরুরি খোঁজ। বস্তুত, জীবনের বাঁক বা গতিপথ এই অন্বেষা ও তার উত্তরের সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে উত্তর দিয়েছেন–‘জানি জানি কোন আদিকাল হতে ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে’। এই গানে ‘কালে কালে’, ‘লোকে লোকে’, ‘যুগে যুগে’ এই শব্দবন্ধগুলির ব্যবহার খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

‘কালে কালে, লোকে লোকে, যুগে যুগে’–এই আবর্তনে নিছক কালের অসীম ব্যাপ্তিকে ছুঁয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু মানবজীবনের ‘মহিমা’ তাতে ফুটে ওঠে না। তার জন্য যা প্রয়োজন হয় সেটি কবি ব্যক্ত করছেন এভাবে: ‘আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।’ যদিও সেটাই আর হয়ে ওঠে না! ‘আপন হতে বাহির’ হওয়ার পরিবর্তে মানুষ আরও বেশি করে ‘আপনার ভিতরে’ ঢুকে পড়ে, যে ‘খাঁচা’র কথা আগেই বলা হয়েছে। মানুষ প্রতিদিনের শতসহস্র ক্ষুদ্রতায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, সেই আচ্ছন্নতাকেই ‘আলো’ ভেবে সে আপন ‘ভাবে’ বিভোর হয়ে থাকে। এভাবে নিজের ‘অহং’ হয়তো পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু স্বভাবগুণে আলোর যে ছড়িয়ে যাওয়া, অপরকেও পরিতৃপ্ত করা, অনাবিল করে তোলা—এসবের অভাব বা শূন্যতার ক্যানভাসে ওই ‘আলো’ আসলে যে নিবিড় ‘অন্ধকার’-এরই প্রতিরূপ, তা আর অনুভূত হয় না। সূর্যোদয় যদি কেউ মগ্ন হয়ে দেখে, তাহলেও সে উপরোক্ত কথাটির মর্মার্থ অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করতে পারে। আমরা হয়তো সূর্যোদয় দেখিও, কিন্তু তাকে অনুভব করা আর হয়ে ওঠে না! তাই, ‘বিশ্বলোকের সাড়া’ পাওয়ার পুলকে জীবন সার্থকও হয়ে ওঠে না! কারণ, আমরা তো আসলে সূর্যের মতো ‘আপন হতে বাহির’ হওয়ার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হতেই শিখিনি! যা শিখেছি তা এক নিবিড় ‘আত্মপরায়নতা’; অনেক হিসেবনিকেশ আর ক্ষুদ্রতার বোধ থেকে যার জন্ম!

আপন হৃদয়ে ‘বিশ্বলোকের সাড়া’ পাওয়ার বিশুদ্ধ আকুতিই কবিকে ‘বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও’–এই উপলব্ধিতে উন্নীত করে। সেটাই স্বাভাবিক। এই অপূর্ব গানটিতে কবি ঈশ্বরকে দেখছেন এভাবে–‘নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে, সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও।’ বিচ্ছিন্ন জীবনের ক্ষুদ্রতায় নয়, মহামানবের মিলনস্রোতে ভেসে চলা ‘মহার্ঘ জীবন’-এর নির্মাণ-আকাঙ্ক্ষাটি সেই সুরে বাঁধা। এবং, ‘তুমি’ সেখানে এক অনিবার্য অনুঘটক। অতএব, ‘ঈশ্বর’ যেখানে বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্ম, একীভূত হয়ে যান, কবিও সেখানেই তাঁর সত্তার যোগসূত্র স্থাপন করেন। ঈশ্বর ও মানুষকে তিনি বিযুক্ত চেতনায় দেখেননি। বরং মহামানবের স্রোতে কবি নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার আকুলতায় যে ‘আত্মশক্তি’ অর্জন করতে চেয়েছেন তার সর্বোত্তম উপায় ঈশ্বরের কাছে ‘আত্মসমর্পণ’ ও ঈশ্বরকে আপন হৃদয়ে ‘প্রাপ্তি’ বলে তাঁর মনে হয়েছে। এমন উপলব্ধি তাঁর বহু গানে ছড়িয়ে আছে। যেমন, ‘আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ’–এই অনির্বচনীয় গানের মধ্যে আছে–‘আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমায় নেব বাসনা’। মানুষ যদি ‘যথার্থ বৃহৎ’ ঈশ্বরের সাপেক্ষে নেহাতই ‘ক্ষুদ্র’ হয় তাহলে সেই ‘যথার্থ বৃহৎ’-এর কাছে ‘ক্ষুদ্র’ তার সব দিয়ে নিঃস্ব হতে চায়। কারণ, সেই ‘সুন্দর নিঃস্বতা’র পথ বেয়েই যে আবার আসে ‘সব প্রাপ্তির পূর্ণতা’! যদিও ‘সব দিয়ে দেওয়া’ এক অর্থে নিঃস্বতাও নয়। সে এক ‘গভীরতর কথা’।দিনের শেষে এই শুচিস্নিগ্ধ, মহার্ঘ জীবনবোধের কাছে সব জাগতিকতা যেন তুচ্ছ হয়ে যায়!

‘আত্মশুদ্ধির’ পথরেখা ধরে ‘আত্মনির্মাণে’ কবির বিশেষ মানবচেতনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও ঋতুর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করাও ছিল অন্যতম অনুষঙ্গ বা উপাদান। কবির প্রিয় ঋতু ছিল ‘বসন্ত’। ‘রাঙিয়ে দিয়ে যাও’–রবীন্দ্রনাথের এই অনবদ্য গানটি যদি মনোযোগ দিয়ে শোনা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে, ‘বসন্ত’-কে নিয়ে কবির ভাবনা কত গভীর ছিল! কবি বসন্তের সঙ্গে কীভাবে নিজেকে ‘একাত্ম’ করতে চেয়েছিলেন এবং কেন, যা শুধু তাঁর নিজের নয়, বিশ্বমানবেরই হৃদয়ের অন্তর্গত, এমনতর একটি ‘দর্শন’ এই গানে ফুটে উঠেছে। না, কবির কাছে ‘বসন্ত’ কেবলই একটি রঙের ঋতু হিসেবে প্রতিভাত হয়নি; বরং ‘রঙ’ তো ছিল কবির গভীর ভাবনার উদ্দীপক মাত্র। ‘রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।’ এই আকুতি অথবা প্রার্থনা কেবল একজন কবির নয়, হওয়া তো উচিত বিশ্বমানবেরই। নিছক বাহ্যিকতায় নয়, মর্মের গহনে প্রবেশ করবে ‘রঙ’। ‘সকল কর্মে’ শুধু নয়, ‘মর্ম’ বর্ণময় হয়ে উঠলে প্রকাশিত জীবনের বহির্গত পরিচ্ছেদটা যথার্থই দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেটাই কবিরও নিভৃত মনের কথা। কিন্তু, আমরা ‘ভিতর থেকে বাইরে’ আসি না! বরং ‘বাইরে’টাই আমাদের সব! ‘ও পলাশ ও শিমুল কেন এ মন মোর রাঙালে..’–এখানেও বর্ণময় পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত প্রকৃতি মনের অভ্যন্তরে শুধু প্রবেশই করছে না, তার সঙ্গে হয়ে উঠছে একাকারও। আরেক গভীরতর বাণী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এভাবে: ‘আমারই চেতনার রঙে পান্না হ’ল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে, আমি চোখ মেললুম আকাশে…।’ এই গূঢ়তম ‘আমার চেতনা’-কে কি সত্যিই আমরা চিনতে পেরেছি ? সম্ভবত নয়। ‘পারিনি’ বলেই আপন হৃদয়ে কবির প্রত্যয়, শুদ্ধ শ্লাঘা ও চর্যার সঙ্গে আমাদের ‘দূরত্ব’ আর ঘুচল না! ‘রঙ’ তো অনেক। রঙের প্রভাবও আমাদের জীবনে অনস্বীকার্য। কিন্তু, সব ছাপিয়ে গভীর ব্যঞ্জনায় দুটো রঙের প্রভাবই বোধহয় আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি। সাদা এবং কালো। জীবন, সমাজ, রাজনীতি সবখানেই এই দুটো ‘রঙ’-এরই বড় দাপট পরিলক্ষিত হয়! মহার্ঘ কথাটা তারাশঙ্কর ‘কবি’ উপন্যাসে ‘স্বশিক্ষিত’ নিতাই কবিয়ালকে দিয়ে বলিয়েছিলেন: ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে..?’ একদিকে শান্তির দূত হিসেবে সাদা পায়রা কল্পিত হয়, আর অন্যদিকে যুদ্ধের কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ-বাতাস! অসীম বৈপরীত্য! ‘কালো মেয়ে’-কে নিয়ে কপালে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ভাঁজ নিরন্তর পুরু হতে থাকে হতভাগ্য জনক ও জননীর! তাহলে কীভাবে ‘রঙ’ আমাদের ‘মর্মে ও কর্মে’ লাগল? এ তো রাবীন্দ্রিকতা নয়!

‘ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে’। রবীন্দ্রনাথের ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ’ গানের মধ্যবর্তী একটি অংশ। আধুনিক মানুষের ‘চিত্তের মুক্তি’ নিয়ে এত বিপুল চর্চা হয়, অথচ সেই মুক্তিপথের যথার্থ অভিমুখ ঠিক কোনটি, সেই চয়ন-ভাবনাটি মননভুবন থেকে বহু দূরেই রয়ে যায়! উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে দূরে–বহুদূরে সরে গিয়ে ‘চিত্তের মুক্তিলাভ’ বা ‘মুক্তচিত্ত’ হওয়া কোনওটাই যে সম্ভব নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ বুঝলেও আমরা বুঝিনি। প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যকে ভালবাসা ও তাতে মুগ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে চিত্তের প্রসারতা বা মুক্তি সম্ভব নয়। সেজন্য প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে খোঁজা বা আত্ম-অন্বেষণ জরুরি। শুদ্ধতম প্রকৃতি আসলে তো সেই দরজাটাই উন্মুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু…। ‘জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান’। সেই ‘অজানা’টা কী ?

প্রকৃতিতে বসন্তের আবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য গানটি প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ্য–‘আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে’। এই গানেও রবীন্দ্রনাথের ‘মানবচেতনা’ বিশেষ স্বরূপে প্রকাশিত, যার সঙ্গে সমাজের যোগও অন্বিত। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির এক জায়গায় এই কথাগুলি আছে–‘সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা, সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা/ দুখিনি নারীর নয়নের নীর, সুখীজনে যেন দেখিতে না পায়!’ এই নিবিড় অভিমানের কারণ হিসেবে তার পরই বলা হচ্ছে–‘তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না, তারা ফিরেও না চায়!’ এই অনবদ্য গানটিকে যদি ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, তাহলেও তার যথার্থতা স্বীকার করতেই হবে। কীভাবে ? ‘সুখী’ শব্দটিকে অনায়াসেই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরা যায়। এর বিপরীতে ঠিক তেমনই ‘দুঃখী’ শব্দটিকেও দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে দীর্ণ ও বিপন্ন জীবনের প্রতীক বলা যায়। এখন প্রশ্ন হ’ল, ‘সমাজ’ শব্দটি যদি বৃহত্তর সমষ্টিকে দ্যোতিত করে, তাহলে সুখী মানুষ কি তার নিজস্ব সুখটুকু নিয়েই কেবল বিভোর বা সন্তুষ্ট থাকতে পারে? দুঃখী মানুষের দুঃখে বিচলিত হওয়া, তার দুঃখ মোচনে সক্রিয় হওয়া সুখীজনের কাছ থেকে কি কাম্য নয় ? অবশ্যই কাম্য, প্রত্যাশিত। কিন্তু সেই প্রত্যাশা যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তখন দুঃখীজনের হৃদয় থেকে গভীর এক হাহাকার অভিমানের মোড়কে এভাবেই উন্মোচিত হয়! তাছাড়া তার আর করারই-বা কী আছে!

এই ‘আত্মসুখপরায়ন সমাজ’ সজীব নয়, দস্তুরমতো মৃত এক সমাজ! ‘মানবসমাজ’ বলা তো একেবারেই ভুল! এই ভুলের পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, কেবলই আত্মসুখের ভেলায় চড়ে বেশি দূর যাওয়াও কিন্তু সম্ভব নয়!! গভীর বিষাদের মোড়কে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি বসন্তগীতি হ’ল–‘সেই তো বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়, হায় রে’। সত্যিই, প্রকৃতিতে বসন্ত তো ফিরে ফিরেই আসে, কিন্তু ‘হৃদয়ের বসন্ত’ ফুরিয়ে যায় কেন? আর, কেনই-বা হৃদয় বিদীর্ণ হয় গাঢ় হাহাকারে ? প্রত্যহ অপরূপ ভোর আসে। ঘাসে শিশিরবিন্দু মুক্তোর দ্যুতি ছড়ায়। ফুলের সুবাস ভেসে আসে। গাছের পাতায় মর্মরিত সঙ্গীত বেজে ওঠে। সুনীল আকাশে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত অপূর্ব দৃশ্যপট রচনা করে। পাখিরা উড়ে যায়। তাহলে? চিরন্তন ‘হৃদয়’ও থাকে। শুধু ‘হৃদয়ের বসন্ত’-ই কেন ফুরিয়ে যায় ? কেন ‘সব মরুময়’ হয়ে যায় ? কবিচিত্তের একান্ত অনুভব যেন বিশ্বমানবেরও চিরায়ত মনোবেদনা হয়ে ওঠে। জীবনবীণায় সবসময় যে ললিত সুরের শ্রুতি থাকে তা তো নয়, কোথাও একটা ছন্দপতন, একটা বেসুরো গানও বেজে চলে, যা ‘হৃদয়ের বসন্ত’-কে সুদূরে নির্বাসন দিতে চায়। তবুও, ‘এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়’–দিনের শেষে এই সত্যেও আস্থা রাখতেই হয়। হ্যাঁ, সেই অন্বেষাটাই জরুরি। তাহলেই সব ঠিকঠাক থাকে। কারণ, দুঃখ ও মৃত্যুর পারাবার সাঁতরেই মহাজীবনের দ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ যে অমোঘ ‘সত্য’-কে আত্মস্থ ও অনুশীলন করেছিলেন তা তাঁরই ভাষায়–‘তবু অনন্ত জাগে !’

1 Comment