বর্ণ-বৈষম্যের অস্ট্রেলিয়ায় অগ্নি-পরীক্ষা (1961)

-

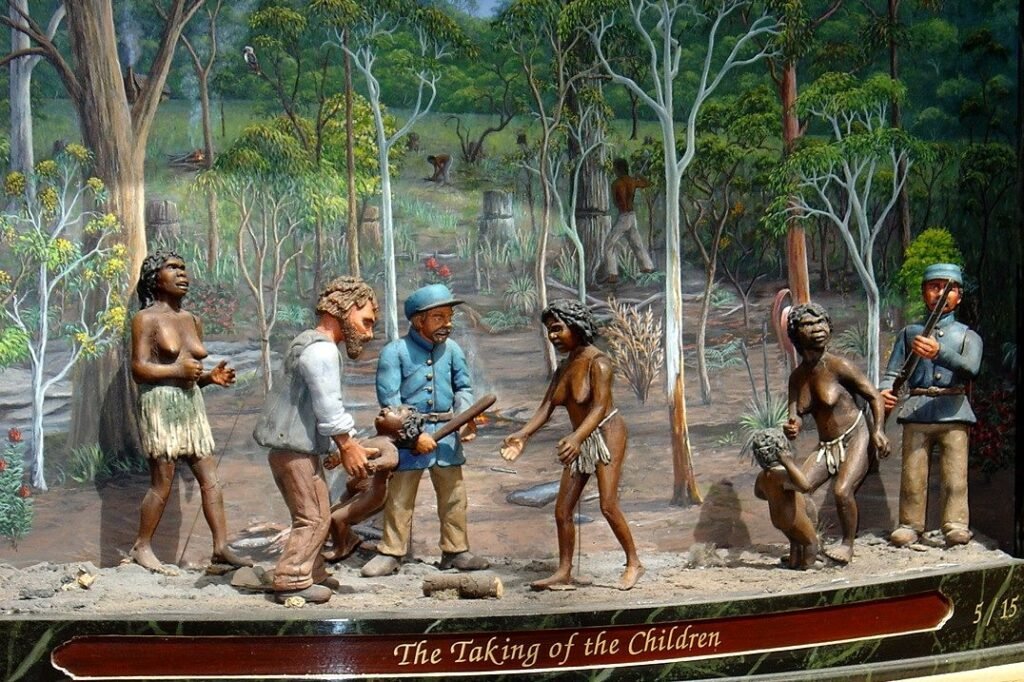

অ্যাবরিজিনাল শিশু-গ্রহণ প্রক্রিয়া

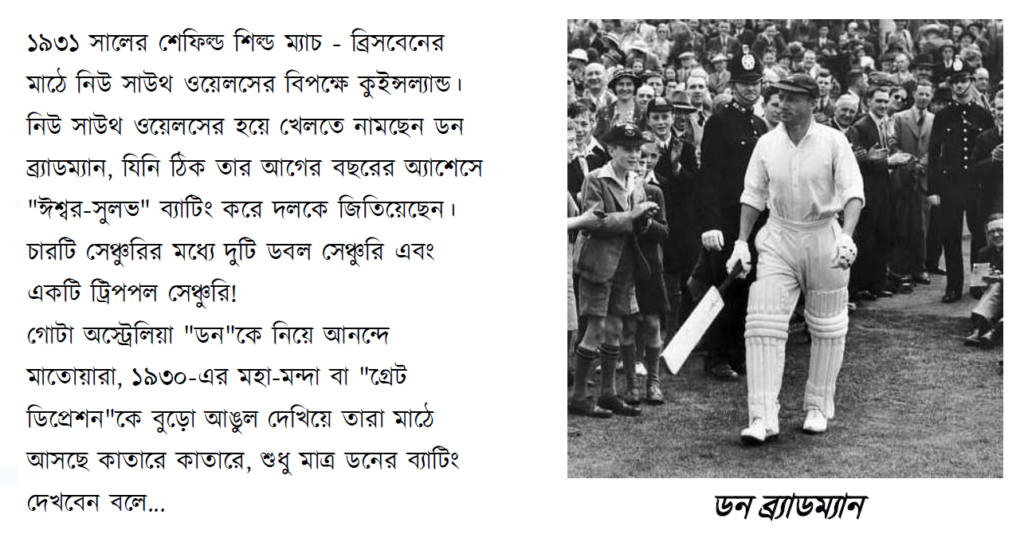

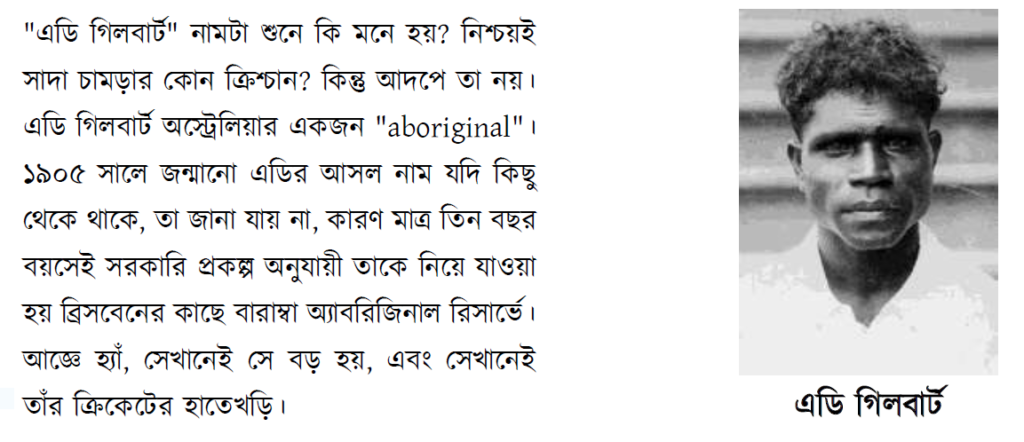

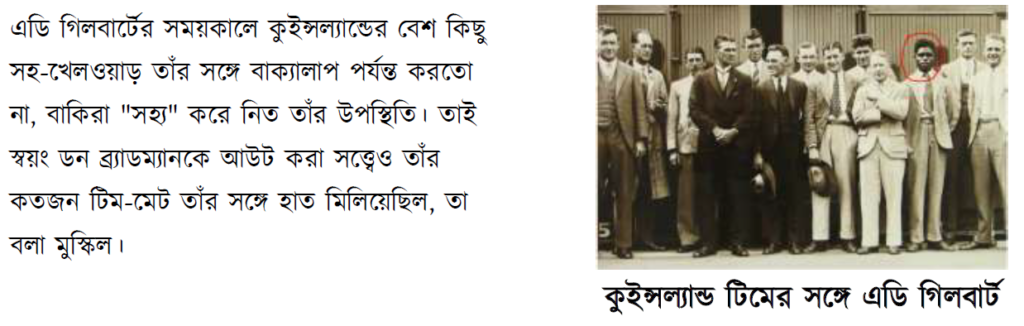

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটের এই কাহিনি শুরু হচ্ছে তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী “ডাউন আন্ডার” অস্ট্রেলিয়ায়। এডি গিলবার্টকে কারুর মনে আছে? সাধারণ মানুষের কথা তো ছেড়েই দিন, ক্রিকেট-রসিকদের কি মনে আছে এডি গিলবার্টের কথা?

কুইন্সল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ছিলেন এডি গিলবার্ট। তাঁর সম্বন্ধে স্বয়ং ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন, “fastest bowler I have ever seen, including Larwood during Body-line series”. যার সম্বন্ধে “ফাস্ট” নয়, “এক্সট্রিমলি ফাস্ট” বিশেষণটি ব্যবহার করা হত। আসুন, আমরা দেখে নি এডির প্রতিভার একটি খণ্ড চিত্র।

যাইহোক, ম্যাচের প্রথম বলেই কিন্তু আউট সাউথ ওয়েলসের ওপেনার ওয়েন্ডেল বিল। দর্শকরা বোধহয় তখনও বোলারটিকে ভালো করে দেখে নি, বরং তারা আরও খুশি, উত্তেজিত কারণ তিন নম্বরে নামছেন ব্র্যাডম্যান!! কিন্তু এ কি !!! এ যে মহা ছন্দপতন !!

প্রথম বলটি কোনক্রমে সামলে দিলেও, দ্বিতীয় বলটিই ডনকে বেসামাল করে তাঁর টুপি উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল উইকেট-কিপারের হাতে। এতক্ষণে বোধহয় দর্শক খেয়াল করলো উইকেট-কিপার ওয়াটারম্যান দাঁড়িয়েছেন স্বাভাবিক পজিশনের বেশ কিছুটা পেছনে, প্রায় বাউন্ডারি লাইন আর উইকেটের মাঝামাঝি !

এবার তৃতীয় বল। ব্যাট চালিয়ে এবারও পরাস্ত হলেন ডন, বল ব্যাট মিস করে উইকেট-কিপারের হাতে যেন আছড়ে পড়লো। সত্যিকারের পেস বোলাররা এই আওয়াজটাই শুনতে চায়, ৮৫-৯০ মাইল বেগে ছোঁড়া বলটি যখন ব্যাটসম্যানকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত করে, তখন কিপারের গ্লাভসে আছড়ে পড়ার এই আওয়াজটাই তাদের মধুর লাগে- গতি ঠিক আছে…

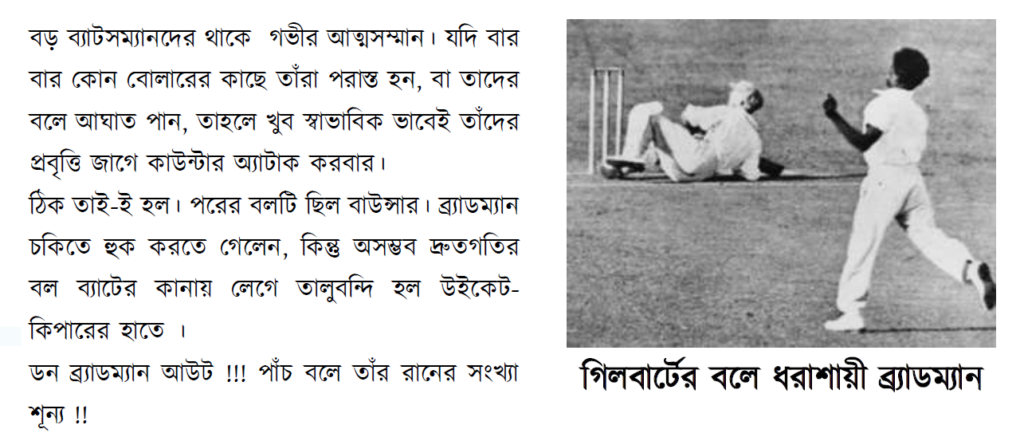

এবার চতুর্থ বল। একই রকম বিদ্যুৎ গতি, এবার সপাটে লাগলো সোজা ব্যাটসম্যানের পেটে, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন ডন, মাঠে বসে পড়লেন।

মাঠের দর্শক বিহ্বল ! কি দেখছেন তারা…কোথাকার কোন অনামি পেস বোলারের বলে ইংরেজদের পরাজিত করে আসা ডন নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন !! কে এই ছেলেটি?

যাইহোক, চোট পেয়ে এবার কিছুটা সময় নিলেন পরের বলটি ফেস করার আগে।

গোটা মাঠের দর্শক চুপ। মাঠে বোধয় তখন শুধু কুইন্সল্যান্ড প্লেয়ারদের হাত মেলাবার আওয়াজ। কিন্তু যে ফাস্ট বোলার, যার নাম এডি গিল্বারট, যার বলে ডন আউট হলেন, তাঁর সঙ্গে কেউ হাত মেলাল কি? ইতিহাস সে ব্যাপারে নীরব… এ হেন গিলবার্টের জীবন শেষ হয় ১৯৭৮ সালে, অলস্টোন পার্ক হসপিটালে। হতদরিদ্র,মদ্যপ, উদ্ভ্রান্ত একটি ভেঙ্গে পড়া মানুষ তখন তিনি। আত্মীয়-পরিজন প্রায় কেউ পাশে নেই, নেই চিকিৎসার প্রয়োজনীয় অর্থ। প্রায় ত্রিশ বছর পরে তাঁকে নিয়ে লেখা হবে গান, উদ্বোধন করা হবে তাঁর বোলিং অ্যাকশানে-রত মূর্তি। কিন্তু এরকম অসাধারণ একজন বোলারকে আমরা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতেই দেখবনা কোনোদিন। কেন?

অপহৃত প্রজন্মের কথা

এই “কেন”-র উত্তর জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস, জানতে হবে “Stolen Generations”-এর কথা।

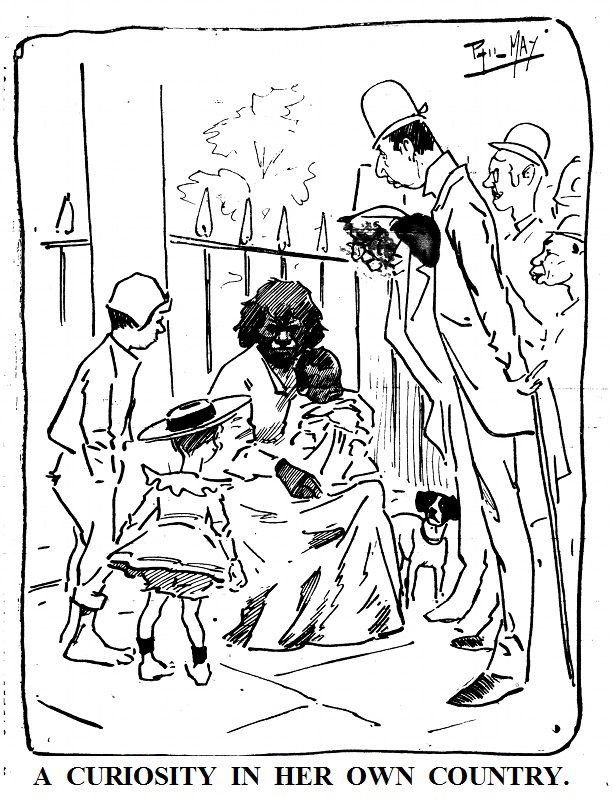

কিন্তু কি এই অদ্ভুত সরকারি প্রকল্প? ভাবতে অবাক লাগে, শিহরিত হতে হয়, ১৯০৫ থেকে ১৯৭০ সাল অব্দি সরকারি উদ্যগে অ্যাবরিজিনাল বাচ্চাদের তাদের বাবা-মার থেকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হত কোন সরকারি বা ফেডেরাল হোমে, বা কোন ক্রিশ্চান মিশনে। সেখানেই তারা বড় হত, কাজ শিখত, তাদের “ক্রিশ্চান” নাম হত, তাদের ক্রিশ্চান সমাজে “assimilate” করে নেওয়ার চেষ্টা হত।

অর্থাৎ আমাদের দেশের “brown sahibs”-দের মতো একটা আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি করার চেষ্টা হত। শুধু তফাত এটাই যে এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি অনেকগুণ বেশি বেদনাদায়ক।

মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা হওয়া এই বাচ্চাগুলি হয়তো জীবনে তাদের আসল বাবা-মায়ের পরিচয়ই পেত না, জানতেই পারতো না, তাদের পিতৃদত্য কোন নাম ছিল কিনা, যেমনটা হয়েছিল এডি গিলবার্টের ক্ষেত্রে।

আবার অনেকে তাদের আগের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতো, কিন্তু মোদ্দা কথা হল যে কারণে তাদের আলাদা করা হয়েছিল অর্থাৎ “সাদা” সমাজে আত্মীকরণ, সেটাই হতো না, বা আরও স্পষ্ট করে বললে হতে দেওয়া হতো না।

এর কারণ কি? কারণ – ইউরোপ শাসিত অন্যান্য উপনিবেশগুলোর মতোই গোটা অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ছিল ভেদাভেদের চোরা স্রোত। অস্ট্রেলিয়ায় সাদাদের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস বা তাদের সমাজের গঠন কিছু আলাদা হলেও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রভুদের মনোভাব কিছু মাত্রায় আলাদা ছিল না।

-

ভোটের সময়ের পোস্টার (বাঁ), ক্রিশ্চান মিশনরিতে অ্যাবরিজিনাল বাচ্চারা (ডান)

হ্যাঁ, “Apartheid” কথাটা হয়তো এখানে কোথাও ব্যবহার করা হত না, কিন্তু “কালো” মানুষদের জন্য আলাদা দোকান নির্দিষ্ট ছিল, যেমন ছিল আলাদা স্কুল, আলাদা চাকরি। ১৯৬৭ সাল অব্দি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে অ্যাবরিজিনালদের কোন অস্তিত্বই ছিল না!! দেশের ৩৪ শতাংশ মানুষ মনে করতেন “নিগ্রো”দের দেশে থাকতে দেওয়াই উচিত নয়, অর্থাৎ যে দেশের মাটিতে তারা পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে বসবাস করেছে, সেখানেই তারা ব্রাত্য !

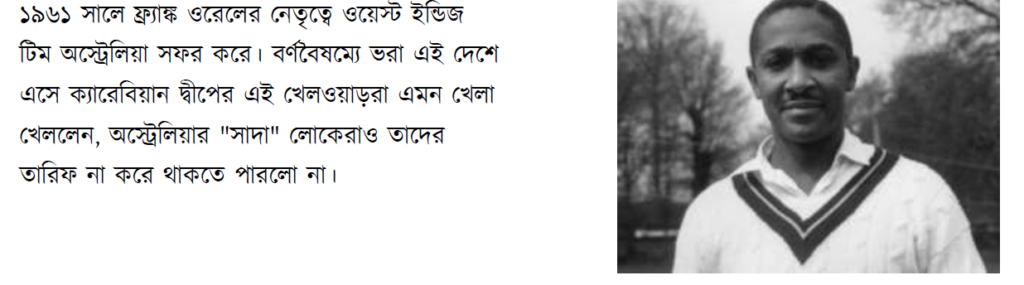

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল – একটি বিপ্লবের শুরু

সিরিজ অস্ট্রেলিয়া জিতলেও নজর কাড়লেন ল্যান্স গিবস, কনরাড হান্ট, গ্যারি সোবারস, রোহণ কানহাই প্রমুখ। সিডনিতে দ্বিতীয় টেস্টে মাত্র ২৩৪ বলে ঝকঝকে ১৬৮ রান করলেন সার গ্যারি সোবারস, ল্যান্স গিবস ও অ্যালফ ভ্যালেনটাইন তুলে নিলেন ৮ টা করে উইকেট । সেই টেস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতল।

চতুর্থ টেস্ট মেলবোরনে রোহণ কানহাই করলেন দুই ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি। মাত্র দুই উইকেটে অল্পের জন্যে হার বাঁচালো অস্ট্রেলিয়া। টেস্ট ড্র হোল।

-

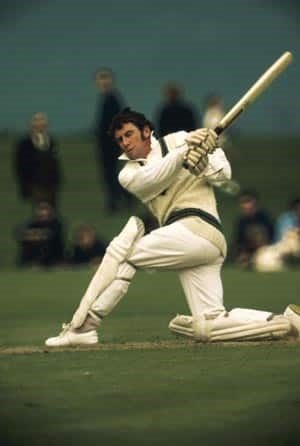

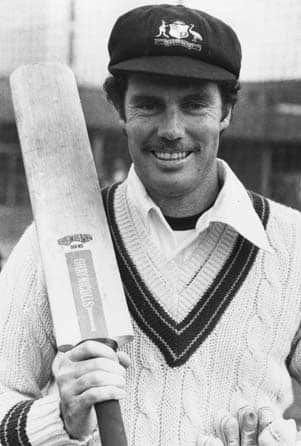

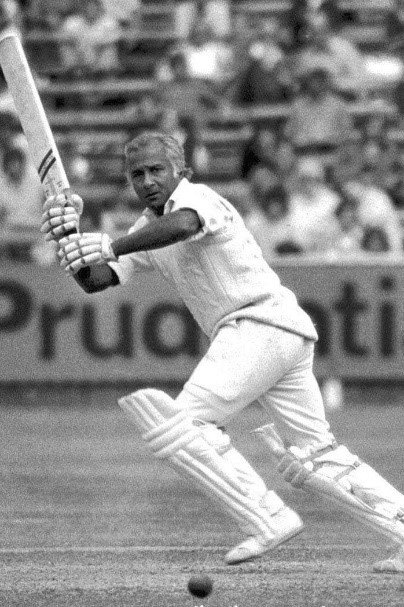

রোহণ কানহাই -

ল্যান্স গিবস

পরিসংখ্যান বাদ দিয়েও অস্ট্রেলিয়ার মানুষ মুগ্ধ হল ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের ক্যাপ্টেনসিতে। এর পরের বছরই ওরেল ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়া নরি কন্ট্র্যাক্টরকে বাঁচানোর জন্য রক্ত দান করবেন। সবার আগে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ক্যাপ্টেন ওরেল জন্মেছিলেন বার্বাডোসে, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিলেন ত্রিনিদাদে। আবার মাত্র ৪২ বছর জীবৎকালের শেষ সময়টায় থেকেছিলেন জ্যামাইকায়। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ার্ডেন হয়েছিলন এবং পরে জ্যামাইকান পার্লামেন্টে সেনেটর হয়েছিলেন। অর্থাৎ সোজা কথা বলতে গেলে নিজে অসাধারণ ব্যাটসম্যান হওয়া ছাড়াও, ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামক দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন আইল্যান্ডের যে নানা রকম সাংস্কৃতিক বৈচিত্র আছে, সেটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ভালোই। সেই কারণেই বোধয় তিনি সলোমন, গিবস, ওয়েস হল, গেরি অ্যালেক্সান্ডারের টিমটাকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলতে পেরেছিলেন।

-

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ

বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে ভেদাভেদ, স্বজনপোষণের সমস্যা ওয়েস্ট ইন্ডিজে চিরকালের, এমনকি এখনও তা বর্তমান। সেই কারণে টিনো বেস্টের মতো প্রতিভাবান ফাস্ট বোলার যখন জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ওভারে রিকি পন্টিংকে প্রায় আউট করে ফেলেন – তার ক্যাচ গালিতে ড্রপ করেন চন্দ্রপল – তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন ক্রিকেটারও এই ডেবুট্যান্টকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যান না, একমাত্র ভ্যাসবারট ড্রেক্স ছাড়া, কারণ একমাত্র ড্রেক্স ছিলেন বেস্টের মত “Bajan” অর্থাৎ বার্বাডোসের লোক।

পন্টিং সেই ইনিংসে শেষপর্যন্ত সেঞ্চুরি করে যান আর টিনো বেস্টকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হয় তার প্রথম উইকেট পাওয়ার জন্য।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ১৯৬১ সালের টিমে এই সমস্যাটাই দূর করেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের খুব কম অধিনায়কই এরকম ক্যারিশ্মার অধিকারী।

উপরন্তু, ওরেল ছিলেন জেন্টেলম্যান ক্রিকেটার। ব্যাটসম্যান আউট হলে, তার আম্পায়ারের ডিসিশনের অপেক্ষায় না থেকে “ওয়াক” করাই সমীচীন – এমনটাই মনে করতেন তিনি। এখনকার আই পি এলের জমানায় যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা বল, প্রতিটা রান এক বিন্দু রক্তের থেকেও যখন বেশি দামী হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল কি বলতেন তা সত্যিই জানতে ইচ্ছা করে।

যাইহোক, ওরেলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমকে সেবার ফেয়ারওয়েল জানাতে ৫০০০০০ লোক জড় হয়েছিল মেলবোরনের রাস্তায়। ওরেলদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হুড-খোলা গাড়িতে করে। বর্ণ-বিভেদ ভরা দেশে এ হেন জন-উচ্ছাস কল্পনার অতীত। শুধু তাই নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত বাই-ল্যটারাল সিরিজের ট্রফির নাম হল “ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রফি”। জন্ম হল এক কিংবদন্তির !

-

মেলবোর্নের রাস্তায় ওয়েস্ট-ইন্ডিজ টিম

পরিবর্তনের হাওয়া

ফ্র্যাঙ্ক ওরেলদের এই অস্ট্রেলিয়া সফরের সবচেয়ে বড় পাওনা হল – দেশের “কালো” আদিবাসীরা এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস লাভ করলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই অ্যাথলেটিক চকচকে কালো মানুষগুলি যেন তাদেরই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, এমনটাই মনে হতে লাগলো তাদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার এই খেলা যেন কালো আর সাদা মানুষদের মধ্যে খেলা, যেখানে সাদা-রা শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করবে ঠিকই, তাদের আছে আন্তর্জাতিক মানের খেলার পরিকাঠামো, ভালো খেলার সরঞ্জাম, সব রকম সুযোগ সুবিধা, এবং সর্বোপরি অস্ট্রেলিয় প্লেয়ারদের আছে দুর্দমনীয় জেতার মানসিকতা । খেলাও হচ্ছে তাদের ঘরের মাঠে, কাজেই সিরিজ তারা জিতবেই।

-

১৯৬০ সালের ব্রিসবেনের টাই টেস্ট

কিন্তু এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের শেষ অব্দি দেখে ছাড়বে, নিংড়ে নেবে তাদের যাবতীয় স্কিল, টেমপারামেন্ট ও মনের জোর। আর সেই সঙ্গে ক্যালিপ্সো ঘরানার ক্রিকেট খেলে মন জিতে নেবে দর্শকদের।

“সাদা” অস্ট্রেলিয়া যেখানে ক্রিকেট খেলবে নিয়মে বেঁধে, কিপটের মতো, প্রয়োজনে কুৎসিত-ভাবে স্লেজিং করবে বিপক্ষকে, তাদের উদ্দেশ্য কেবল যেন-তেন-প্রকারনে ম্যাচটা জেতা। সেখানে তাদের “আপন জন” কালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলবে হৃদয় উজার করে, মাঠের ক্যানভাসে তুলির টানে ছবি আঁকবে গ্যারি সোবারস, রোহণ কানহাই, ল্যান্স গিবস-রা, বোম্বার জেটের মতো বিশাল ওয়েস হল বল হাতে ছুটে আসবে বাউন্ডারি লাইনের বোলিং মার্ক থেকে। খেলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মতো, যেখানে ব্যাটসম্যান আউট হলে ব্যাট বগলদাবা করে সে সোজা প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটা দেবে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবে না, হাজার হোক, ম্যাচে জেতাটাই তো এখানে বড় কথা নয়, সঠিক “স্পিরিটে” খেলাটাই আসল।

একটা সময়ে ছিল যখন খুব সুচারুভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়ারদের সঙ্গে জন্তু- জানোয়ারের তুলনা করা হতো।

বর্তমান পাঠক হয়তো এই ধরনের লেখা পড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছেন, কিন্তু তখনকার সময়ে এটা খুবই সাধারণ ঘটনা, নিছকই ইয়ারকি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কালো প্লেয়াররা যেন অন্য গ্রহের প্রাণী, ঠিক মানুষ নন…। এই অবস্থার একটা বড় পরিবর্তন হতে শুরু করল ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের সফরটার পর থেকে, অল্প অল্প করে। সাধারণ মানুষ এই ধরনের নিম্নমানের “মজা” আর ভালভাবে নিল না। রিপোর্টাররা তাদের ভাষা সংযত করতে বাধ্য হলেন।

নতুন প্রজন্ম

এই অবস্থায় নিউ সাউথ ওয়েলসের তরুণ ক্রিকেটার পল নিউম্যান অস্ট্রেলিয়ার বদলে আনকোরা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদেরই সমর্থন করলো। পল এডি গিলবার্টের মতোই “Stolen Generation kid”. যদিও তার পুরনো পরিবারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল, তাও সে বড় হয়েছে এবং ক্রিকেট খেলতে শিখেছে একটি ক্রিশ্চান মিশনে। পলের নিজের কথাতেই –

“আমি ওদের (ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের) সাথেই বেশি রিলেট করতে পারতাম নিজেকে। ওরা যখন মাঠে খেলত তখন মনে হত এই বর্ণবিদ্বেষকেই যেন এক হাত নিচ্ছে। ওদের হাসি-মস্করা কালো মানুষের হাসি-মস্করা, আমি স্পষ্ট তা বুঝতে পারতাম। ওরা যখন টিভিতে ইন্টার্ভিউ দিত, যেভাবে কথা বলত, যেন আমরাই সেভাবে কথা বলতাম। ওদের সমর্থন করাটা আমার কাছে “ইন্সটিংটিভ রিয়াকশন”…

পলের মতো এরকম অনেক অ্যাবরিজিনাল মানুষ সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সমর্থন করলো। সবচেয়ে বড় “সার্টিফিকেট” এলো বোধয় অস্ট্রেলীয় ক্যাপটেন ইয়ান চ্যাপেলের কাছ থেকে। সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই ইয়ান পরিষ্কার বলে দিলেন, “If I hear any comment prefixed with the word “black” you’ll have a problem with me.” ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ওয়েস্ট-ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ইয়ানের বন্ধু ছিলেন, এবং তিনি পরিষ্কার বিশ্বাস করতেন, “Life is not about your skin. You’re either a good bloke or a prick, and colour’s got bugger all to do with it…”

দামী কথা। তার থেকেও বড় কথা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকের বক্তব্য এটি। গোটা সিরিজের মাপকাঠি এতেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু গোটা সিরিজে প্রচুর স্লেজিং হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবিদ্বেষ-মূলক কোন মন্তব্য করা হয়নি। অস্ট্রেলীয় দর্শকও ওয়েস্ট-ইন্ডিজকে স্বীকার করে নিল, দিল তাদের যোগ্য সম্মান। বর্ণবিদ্বেষ হয়তো একদিনেই মুছে গেলো না, শতাব্দি-প্রাচীন কলঙ্ক ধুতে সময় লাগে, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা অনেক অংশে হ্রাস পেল।

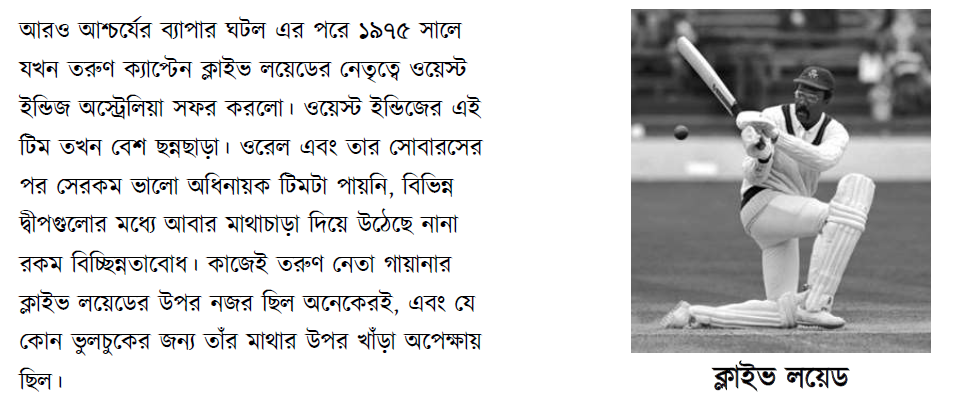

উপকথন

সিরিজের শেষে একটি পাবে বসে এক মাগ বিয়ার নিঃশেষিত করে পরাজিত অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড তার সঙ্গী ভিভিয়ান রিচার্ডসের কাছে অঙ্গীকার করে শুধু একটা কথাই বললেন, “Never Again…”

-

লয়েডের ওয়েস্ট-ইন্ডিজ টিম

এই ওয়েস্ট-ইন্ডিজ টিমই যে পরের বছর থেকে শুরু করে প্রায় দুই দশক বিশ্ব-ক্রিকেটের উপর ছড়ি ঘোরাবে, তা তখন কে জানতো…

প্রথম পর্ব সমাপ্ত