ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটিংয়ের ‘তৃতীয় ব্যক্তিগণ’: গত শতকে ফিরে দেখা

ত্রিশের দশকের অজি টেস্ট-দলের ইনিংসের প্রথম উইকেটটা পড়লে ছোটোখাটো ধারালো চেহারার এক ব্যক্তিকে দ্রুতপদে ব্যাট-হাতে মাঠে নামতে দেখলে বিপক্ষ-দলের দুশ্চিন্তার পারদ ঊর্ধ্বগামী হয়ে যেত। অনেকটা একইরকম ঘটনা ঘটত সত্তর-আশির দশকের ক্যারিবিয়ান-দলের ক্ষেত্রেও, তবে এক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কারণটা ছিলেন পেশিবহুল মুষ্টিযোদ্ধাসুলভ চেহারার কোমর-দুলিয়ে-হাঁটা এক ব্যাটধারী। ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কারা এই দু’জন – নাম না বললেও চলবে আশাকরি!

কেন? উত্তরটা এই লেখারই একাংশে তুলে ধরেছি, অনন্যসাধারণ এক বাংলাভাষী ক্রিকেট-লেখকের জবানিতে, পড়তে থাকুন।

এমন আরো কয়েকটা উদাহরণ ত্রিশের দশকের ইংল্যান্ড (ওয়ালি হ্যামন্ড), পঞ্চাশের দশকের অস্ট্রেলিয়া (নিল হার্ভে), ষাটের দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ (রোহন কানহাই) অথবা এই শতকের প্রথম দেড়-দুই দশকের অস্ট্রেলিয়া (রিকি পন্টিং), শ্রীলঙ্কা (কুমার সাঙ্গাকারা) বা দক্ষিণ আফ্রিকা (হাশিম আমলা) এইসব টেস্ট-দলের ক্ষেত্রেও দেওয়াই যায়। প্রতি দশকেই এক বা একাধিক দেশের সেরা ব্যাটারদের অন্যতম কয়েকজন সাধারণত তিন-নম্বরেই ব্যাটিং করতেন।

নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ধরলে পরবর্তী প্রায় আড়াই-দশক যাবৎ ভারতীয় দলের ক্ষেত্রেও এমন দুই উদাহরণ জাজ্বল্যমান – রাহুল দ্রাবিড় ও চেতেশ্বর পূজারা, ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটিংয়ের দুই ‘দেওয়াল’।

সাম্প্রতিক সিকি শতকের দুই ‘ভারতীয় দেওয়াল’ – কিন্তু তাঁদের আগে?

অল্প কিছুদিন আগেই অবসর নিয়েছেন পূজারা। প্রায় দেড়-দশক আগে অবসর নিয়েছেন দ্রাবিড়। প্রথম ‘দেওয়াল’-এর বিদায় আর দ্বিতীয় ‘দেওয়াল’-এর উদয়, এই দুইয়ের মাঝে সময়ের ফাঁক ছিলনা বললেই চলে। তবে দ্বিতীয়জনের পর দেওয়ালের এই ফাঁক ভরাট করবার চেষ্টা চলছে বিগত সওয়া-দুই বছর সময় ও সাতটা সিরিজ-ব্যাপী ২৪টা ম্যাচ ধ’রে, ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন জনা-চারেক ব্যাটার – শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, দেবদত্ত পাডিক্কাল, কে এল রাহুল – যদিও প্রায়শ গিল-ই নেমেছেন। যখন মনে হচ্ছিল তিনিই থিতু হ’তে চলেছেন, তখনই আবার বদল হ’ল ইংল্যান্ড সিরিজে – এলেন নবাগত সাই সুদর্শন ও পুনরুজ্জীবিত করুণ নায়ার, যদিও নায়ার-এর দিন হয়ত শেষ। নতুন ব্যাটিং-ক্রমে অধিনায়ক গিল-এর অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবার কি তিন-নম্বরে সুদর্শন? সময়ই বলবে।

পূজারা-বিদায় উপলক্ষে বেশ কয়েকটা রচনা ও সেই প্রসঙ্গে দ্রাবিড়ের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য, এইসব পড়তে পড়তে মন ফিরে গেল পেছনপানে, গত শতকে। ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের ইতিহাস ঘাঁটতে বসলাম – তিন-নম্বরের ভারতীয় কুশীলবদের সংক্ষিপ্ত এক ঠিকুজি-কুষ্ঠী সঙ্কলনের সামান্য প্রচেষ্টা হিসেবে। পাওয়া গেল বেশ কিছু কৌতূহলজনক তথ্য আর ফিরে এল পুরোনো কিছু স্মৃতি, যেগুলোর ওপর ভর ক’রেই আজকের এই রচনা।

আজ অবধি, ১৯৩২ সালের জুন মাস থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত, টেস্ট-ক্রিকেটে ভারতের খেলা মোট ৫৯৪টা ম্যাচে ১,০৩৭টা ইনিংসে মোট ৯১ জন খেলোয়াড় ঐ ভূমিকা পালন করেছেন – বেশ কয়েকজন অবশ্য ‘নৈশ প্রহরী’ হিসেবেই নেমেছেন – এঁরা সম্মিলিতভাবে ৩৯,৫৪৬ রান করেছেন (৯৭টা শতরান, ১৮৯টা অর্ধশতরান, ৮০টা শূন্য সমেত), গড় ৪০.৬০, আর সর্বোচ্চ ২৮১ রানের ইডেন-টেস্টের সেই মহাকাব্যিক ইনিংস যা এসেছিল ভি ভি এস লক্ষ্মণ-এর ব্যাট থেকে।

এই ভূমিকায় কখনও অবতীর্ণ হননি এমন বিখ্যাত ক্রিকেট-তারকাদের মধ্যে আছেন সি কে নায়ুডু, বিজয় মার্চেন্ট, চান্দু বোরদে, এম এ কে পতৌদি, সুনীল গাভাস্কর, কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকর, যুবরাজ সিং এঁরা।

প্রসঙ্গক্রমে নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে রাখি যে দ্রাবিড় ও পূজারা কোনোভাবেই এই রচনার বিষয়বস্তু নন, তাঁরা নেহাতই উদ্দীপক বা অনুঘটক মাত্র। আমার নজর তাঁদেরও আগেকার ‘তিন-নম্বরী’ ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটারদের কয়েকজনের ওপর, কালানুক্রমিকভাবে, যাঁদের অনেককেই আমরা বোধহয় ভুলতে বসেছি। আসুন তাঁদের দিকে একঝলক তাকানো যাক, উৎসবের এই মরশুমে।

ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের শৈশব ও বাল্যকাল – ত্রিশ ও চল্লিশের দশক

প্রথম তিন-নম্বরী ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটার ছিলেন ওয়াজির আলি, ১৯৩২ মরশুমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস-টেস্টে করেছিলেন ৩১ ও ৩৯ রান। আর এই ভূমিকায় প্রথম খ্যাতনামা হন লালা অমরনাথ, ১৯৩৩-৩৪ মরশুমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বম্বে-টেস্টে ৩৮ ও ১১৮ রান ক’রে – ভারতের সর্বপ্রথম টেস্ট-শতরান বম্বের ক্রিকেটপ্রেমী জনতাকে উদ্বেলিত করেছিল। তবে ঐ টেস্ট-সিরিজের পরের দুই ম্যাচে ওয়াজির-ই আবার ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এছাড়াও ত্রিশের দশকে ঐ ভূমিকায় দুয়েকবার ক’রে নেমেছিলেন ওপেনার মুস্তাক আলি, পেসার অমর সিং, ব্যাটার সি ভি রামস্বামী ও উইকেটকিপার দিলাওয়ার হুসেন।

পরের দশকে, ১৯৪৬ মরশুমের ইংল্যান্ড ও ১৯৪৭-৪৮ মরশুমের অস্ট্রেলিয়া এই দুই বিদেশ-সফরে এই ভূমিকায় দেখা গেছিল ব্যাটার রুসি মোদি, স্পিনার-অলরাউন্ডার আব্দুল কারদার, অধিনায়ক আই এ কে পতৌদি, বাঁ-হাতি ব্যাটার গুল মহম্মদ, অধিনায়ক অমরনাথ, স্পিনার চান্দু সারওয়াতে, উইকেটকিপার প্রবীর সেন ও ব্যাটার হেমু অধিকারি এঁদেরকেও। বোঝাই যাচ্ছে যে দলে ঐ ভূমিকাটার গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে টেস্ট-ক্রিকেটে-অপরিণত ভারতীয়-দল তখনও মোটামুটি অপারগ – ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাজ চলছিল, হয়ত কিঞ্চিৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষাও।

উল্লেখযোগ্য যে এঁদের মধ্যে তিনজন – পতৌদি, কারদার, মহম্মদ – শুধু যে একাধিক দেশের হয়ে টেস্ট-ম্যাচ খেলেছেন তাইই নয়, যে দেশের হয়ে তাঁদের টেস্ট-অভিষেক, পরে তাদেরই বিরুদ্ধে খেলেছেন – (১৯৩২-৩৩ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় অভিষিক্ত) পতৌদি বনাম ইংল্যান্ড (১৯৪৬) এবং (১৯৪৬ মরশুমে ইংল্যান্ডে অভিষিক্ত) কারদার ও মহম্মদ বনাম ভারত (১৯৫২-৫৩) – একটু আশ্চর্যের!

এখানে বলে রাখি যে এই পর্বের শেষপ্রান্তে এসে ১৯৪৮-৪৯ মরশুমে ঘরের মাঠে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে এক ভারতীয় তিন-নম্বরী দেখালেন ধারাবাহিকতার খেল – ৬৩ ও ৩৬, ১ ও ১১২, ৮০ ও ৮৭. ৫৬ ও ৬, ৩৩ ও ৮৬ – ১০ ইনিংসে ৫৬০ রান, তিনি রুসি মোদি। কৃশকায় চেহারার এবং অগোছালো ও অপ্রতিভ হাবভাবের মূলত-কব্জিনির্ভর স্ট্রোক-খেলা মোদি-র রানের খিদে ছিল প্রচুর। ১৯৪৬ মরশুমে ইংল্যান্ড-সফরের মেঘলা-ভিজে পরিবেশে তিনি মন্দ করেননি, যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৪৭-৪৮ মরশুমে অস্ট্রেলিয়া-সফর থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। পরের মরশুমে অবশ্য খিদে উশুল করেন ক্যারিবিয়ানদের ওপর দিয়ে। তবে তাঁর ফিল্ডিং ছিল নড়বড়ে, তৎকালীন অনেক ভারতীয় খেলোয়াড়দেরই মতন!

ব্যাট-হাতে কিন্তু ঐ ছ’ফুট লম্বা, লিকলিকে রোগা, ফ্যাকাসে মুখের মোদি-র ফুটওয়ার্ক ছিল দ্রুত, এবং তাঁর কভার-ড্রাইভ, জন আর্লট-এর ভাষায়, “was a stroke of exquisite timing and flawless beauty.” ভেতরে-ঢুকে-আসা বলের তুলনায় বাইরে-বেরিয়ে-যাওয়া বল খেলতে নিজেকে বেশি স্বচ্ছন্দ ব‘লে মনে করতেন, একথা পরবর্তীকালে তিনি নিজেই লিখে গেছেন। অনেক ভারতীয় ব্যাটারদেরই মতন পেসের তুলনায় থেকে স্পিনটা খেলতে তিনি বেশি দক্ষ ছিলেন, এমন কথাও সত্যি। আর বিদেশের মাঠে ইংল্যান্ডে একটামাত্র তিন-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজ বাদে তিনি পরীক্ষিত হননি, এটাও অনস্বীকার্য। তবে সব মিলিয়ে এই আমলে ঐ ভূমিকায় তাঁর প্রদর্শনই যে সেরা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ওঁর ব্যাটিংয়ের ধরণ নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর এক বিবরণ তুলে ধরবার লোভ সামলাতে পারছিনা – লিখে গেছেন বাংলাভাষায় নন-ফিকশন ক্রিকেট-রচনার (আমার মতে) সেরা লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, “ইডেনে শীতের দুপুর” (১৯৬০ সালে প্রকাশিত) বইতে।

ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কিশোরবেলা – পঞ্চাশ ও ষাটের দশক

আশা জাগিয়েও নিয়মিতভাবে এই তিন-নম্বরী ভূমিকায় কিন্তু টিকলেন না মোদি। পেশাগত/পারিবারিক কারণে আন্তর্জাতিক-ক্রিকেটে তিনি খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়লেন, ফর্মও হারালেন এবং ১৯৫২-৫৩ মরশুমে বম্বে-টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩২ রানের ইনিংসটাই তাঁর শেষ টেস্ট-ইনিংস – ঐ ভূমিকায় ১২ ইনিংসে ৬১৩ রান (গড় ৫১.০৮) সমেত মোট ১৭ ইনিংসে ৭৩৬ রান (গড় ৪৬.০০) নিয়েই তিনি অবসর নেন, যদিও ১৯৫৯-৬০ মরশুম অবধি তিনি ঘরোয়া প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছিলেন।

‘কৈশোরের অস্থিরতা’-র সেই আমলে ঐ ভূমিকায় ‘মিউজিক্যাল চেয়ার’-এর ধরণে বিক্ষিপ্তভাবে নেমেছেন অনেকেই – পঞ্চাশের দশকে বিজয় হাজারে, মাধব মন্ত্রী, জি কিষেণচাঁদ, ভিনু মানকড়, জি এস রামচাঁদ, পঙ্কজ রায়, চান্দু গড়কারি, জয়সিংহরাও ঘোরপাড়ে, পি জি যোশি, দত্তা গায়কোয়াড়, আব্বাস আলি বেগ, রামনাথ কেনি; আর ষাটের দশকে বুধি কুন্দেরন, রুসি সুর্তি, সেলিম দুরানি, দিলীপ সরদেশাই, এম এল জয়সিমহা, বাপু নাদকার্নি, ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার, হনুমন্ত সিং, আবিদ আলি, অশোক মানকড় – তবে কেউই থিতু হননি। বিষান বেদি-ও নেমেছেন, তবে ‘নৈশপ্রহরী’ হিসেবে, ১৯৬৯-৭০ মরশুমের দিল্লি-টেস্টে অজিদের বিরুদ্ধে।

এই অনেকজনের মধ্যে অনেক প্রত্যাশা জাগিয়েও সবচেয়ে বেশি নিরাশ করেন আব্বাস আলি বেগ, ১৯৫৯ মরশুমে টেস্ট-অভিষেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৬ ও ১১২ রান দিয়ে শুরু করলেও বছর-দেড়েকের মধ্যেই ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেন। সরদেশাই-ও মন্দ করছিলেন না – ১৯৬৩-৬৪ মরশুমে দেশের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৫, ৬৬, ৫৪ ও ৩৬, ৪৪ রানের ইনিংসগুলো তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত কার্যকরী ছিল, কিন্তু অত্যধিক ধীরগতিতে খেলবার কারণেই বোধহয় তাঁর ব্যাটিং-ক্রম বদলে দেওয়া হয়। সেই টেস্ট-সিরিজেরই শেষ ম্যাচে নাদকার্নি ঐ ভূমিকায় তাঁর একমাত্র টেস্ট-শতরানটা (১২২*) করেন।

এই আমলের তিন ‘বম্বে ব্যাটার’ ঐ ভূমিকায় দাগ কাটেন– পলি উমরিগর, বিজয় মঞ্জরেকর ও অজিত ওয়াদেকর – প্রথমদিকে উমরিগর, কিছুদিন বাদে মঞ্জরেকর, শেষদিকে ওয়াদেকর। তিনজনেই এঁরা ‘মুম্বই ঘরানা’-র ব্যাটার হ’লেও এঁদের ব্যাটিংয়ের ধরণ ছিল আলাদা। এঁদের কথা একটু সবিস্তারে লিখতে চাই কারণ বর্তমানের অনেক ক্রিকেট-প্রেমীদের কাছে এঁরা আজ প্রায়-বিস্মৃত।

পলি উমরিগড়

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে, ভাল মানের পেসের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছন্দ উমরিগর-কে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নড়বড়ে দেখালেও ১৯৫৪-৫৫ মরশুমে পাকিস্তান-সফরে ঐ ভূমিকায় শতরান (১০৮) ক’রে হালে কিছুটা পানি পেয়ে পরের মরশুমে দেশের মাঠে কিউয়িদের দুর্বল বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বেশ দাপট দেখান – ২২৩, ৭৯* – ভারতের সর্বপ্রথম টেস্ট-দ্বিশতরানও তিন-নম্বরী ব্যাটার তিনিই করেন।

ঘরের মাঠে পরের টেস্ট-সিরিজে, ১৯৫৬-৫৭ মরশুমে অজিদের বিরুদ্ধে ৩১ ও ২৫, ৮ ও ৭৮, ৫ ও ২৮ রানের ইনিংসগুলো হয়ত অধিনায়কের বাড়তি দায়িত্ব ও বিপক্ষের বোলিং-শক্তির কারণেই। তবে ঘরের মাঠে পরের টেস্ট-সিরিজে, ১৯৫৮-৫৯ মরশুমে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ‘অধিনায়কত্বের জাতীয় নাগরদোলা’ ও হল-গিলক্রিস্ট-রামাধিন-সোবার্স আক্রমণ সামলে ঐ ভূমিকায় ৫৫ ও ৩৬, ৫৭ ও ৩৪, ২৯, ৭৬ রানের ইনিংসগুলো যথেষ্টই কৃতিত্বব্যঞ্জক।

কিন্তু তারপরের দুই টেস্ট-সিরিজে তিন-নম্বরে তাঁর ব্যর্থতা – ১৯৫৯ মরশুমে ইংল্যান্ডে ২১ ও ২০, ১ ও ০ আর ১৯৫৯-৬০ মরশুমে স্বদেশে অজিদের বিরুদ্ধে ০, ৬ ও ১৪, ০ – আবার তাঁর টেস্ট-জীবনের প্রথম দিকের স্মৃতি হয়ত উস্কে দেয়। এরপর উনি আর কখনও ঐ তৃতীয়-ব্যক্তির ভূমিকায় নামেননি।

ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় এবং তাঁর সময়কার বীরোচিত এক ক্রিকেট-ব্যক্তিত্ব, যিনি অবসর নেওয়ার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ভারতীয় টেস্ট-রেকর্ড ধরে রেখেছিলেন (সর্বাধিক ম্যাচ, সর্বাধিক রান, সর্বাধিক শতরান, সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস), সেই উমরিগর-এর টেস্ট-জীবনের মোট ৯৪ ইনিংসে ৩,৬৩১ রান, গড় ৪২.২২ (১২টা শতরান, ১৪টা অর্ধশতরান, পাঁচটা শূন্য সমেত) এই পুঁজির এক-তৃতীয়াংশেরও কম – ৩৬ ইনিংসে ১,০৯২ রান, গড় ৩৩.০৯ (দু’টো শতরান, পাঁচটা অর্ধশতরান, চারটে শূন্য সমেত) – এসেছিল তিন-নম্বরে খেলে। পরিসংখ্যান বলছে যে ঐ ভূমিকায় মোট ৩৩ বার আউটের মধ্যে দু’বার রান-আউট বাদে ১৭ বার কট ও ১৩ বার বোল্ড হয়েছেন তিনি, ২৪ বার উইকেট হারিয়েছেন পেসারদের হাতে।

এটাই ইঙ্গিত দেয় যে ঐ ভূমিকায় উনি তেমন মানানসই হয়ে উঠতে পারেননি। উন্নত মানের পেস-বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্বলতা হয়ত এর একটা কারণ। এর সঙ্গে আরো একটা সম্ভাব্য কারণের ওপর আলোকপাত করেছেন তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শী শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তাঁর “ইডেনে শীতের দুপুর” বইতে। সেই প্রসঙ্গে জোর দিয়েছেন তিন-নম্বর ব্যাটারের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে, যেখানে উমরিগর তুলনামূলকভাবে কম সফল।

বিজয় মঞ্জরেকর

পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট-অভিষিক্ত মঞ্জরেকর তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম – পেস-বোলিংটা বেশ ভাল খেলতেন। ষাটের দশকে ত্রিশোর্ধ্ব-বয়সে কিছুটা পৃথুল হয়ে পড়লেও তাঁর তৎপর ফুটওয়ার্ক ও স্বাভাবিক দক্ষতার কারণে বেশ সফল, অন্তত সেই সময়কার নিরিখে।

বেঁটেখাটো চেহারার মঞ্জরেকর কাট এবং হুক শট ভাল মারতেন। ভারতীয় উইকেটরক্ষকের প্রথম টেস্ট-শতরানটা তাঁর ব্যাট থেকেই এসেছিল – ১৯৫২-৫৩ মরশুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জ্যামাইকা-টেস্টে ১১৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিন-নম্বরে নেমে। তবে ঐ একটা ম্যাচ ছাড়া আর কখনও নির্ধারিত টেস্ট-উইকেটরক্ষক হননি। টেস্ট-জীবনও তিনি শেষ করেন তিন-নম্বরে নেমে ১৯ ও ১০২* রানের ইনিংস খেলে – ১৯৬৪-৬৫ মরশুমের মাদ্রাজ-টেস্টে সফরকারী কিউয়ি-দলের বিরুদ্ধে। আলোচিত ব্যাটিং-ক্রমে ওঁর সেরা সাফল্য ১৯৬১-৬২ মরশুমে দেশের মাঠে সফরকারী ইংল্যান্ড-দলের বিরুদ্ধে পাঁচ-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে – ৬৮ ও ৮৪, ৯৬, ১৮৯*, ২৪ ও ২৭, ১৩ ও ৮৫ – ৮ ইনিংসে ৫৮৬ রান সংগ্রহ ক’রে ভাঙেন মোদির ১৯৪৮-৪৯ মরশুমের ৫৬০ রানের সিরিজ-রেকর্ড।

পরিসংখ্যান পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মোটামুটি সমকালীন উমরিগর-এর তুলনায়, টেস্ট-জীবনের মোট ৯২ ইনিংসে ৩,২০৮ রান, গড় ৩৯.১২ (সাতটা শতরান, ১৫টা অর্ধশতরান, ১১টা শূন্য সমেত) এই পুঁজির নিরিখে একটু পশ্চাদ্বর্তী হলেও তিন-নম্বরী-ব্যাটার হিসেবে ১৬ ইনিংসে ৯২২ রান, গড় ৬৫.৮৫ (তিনটে শতরান, চারটে অর্ধশতরান, একটা শূন্য সমেত) এই পুঁজিতে তিনি অনেক বেশি সাফল্য পেয়েছেন। তবে শুকনো পরিসংখ্যানের সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের কিছু মতামতও জানাই।

তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরণ সম্বন্ধে “Some Indian Cricketers” (১৯৭৪ সালে প্রকাশিত) বইতে রুসি মোদি লিখেছেন: “Manjrekar faced fast bowling better than most of his colleagues. He can look back with justifiable pride at the way he tackled Trueman and Hall at their most menacing. … He was an artist, seeking and achieving technical perfection. … He was truly a great cricketer, greater than the statistics would seem to suggest. Cut in the classic mould, he had all the strokes in the game and appeared to have all the time in the world in which to play them. … If one quality had to be singled out, it was his concentration. He was puritanically correct, was a difficult batsman to dislodge. His batting was a thing of joy, not laden with ornament or flourish, but embellished with grace and artful ease.”

ওঁর ব্যাটিংয়ের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে “From Bradman To Boycott: The Master Batsmen” (১৯৮১ সালে প্রকাশিত) বইতে টেড ডেক্সটার লিখে গেছেন: “Until I saw him (Manjrekar) bat, I had never appreciated the extent to which a batsman could be in total – and I mean total – control of what he was doing. … It was the way he could place the ball – yes, it was his placement which impressed me most. … It was his ability to place the ball unerringly off the straightest and best length ball bowled by any pace bowler to gain him a single towards the end of an over, with absolutely no danger to himself or to his partner, that I remember most.”

তিনি কেমনভাবে সেই কাজটা করতেন, তার বর্ণনাও দিয়েছেন ডেক্সটার আর সেটাও এখানে রইল।

অজিত ওয়াদেকর

ওয়াদেকর-এর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-জীবনের প্রথমার্ধটা আমার বাল্যকালেই প্রত্যক্ষ করেছি। মঞ্জরেকর-এর অবসরের ঠিক পরের টেস্ট-সিরিজে ১৯৬৬-৬৭ মরশুমে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে দেশের মাঠে অভিষিক্ত এই বাঁ-হাতি ব্যাটার জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট-ম্যাচ থেকেই তিন-নম্বর স্থানটার ভার নেন এবং নিয়মিতভাবে ঐ ভূমিকা পালন করে যান যতদিন দলে ছিলেন – ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটিংয়ের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। ১৯৬৭-৬৮ মরশুমের অস্ট্রেলিয়া-সফরে মেলবোর্ন-টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবিদ আলি, এবং ১৯৬৯-৭০ মরশুমের বম্বে-টেস্টের উভয় ইনিংসে অশোক মানকড়, এছাড়া ওয়াদেকর-এর উপস্থিতিতে ষাটের দশকে আর কেউ তিন-নম্বরে ব্যাট করেননি – আগেই বলেছি যে ১৯৬৯-৭০ মরশুমের দিল্লি-টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বিষান বেদি ছিলেন ‘নৈশপ্রহরী’।

আক্রমণাত্মক মানসিকতার ব্যাটার হিসেবে অভিষেক-সিরিজে মাদ্রাজ-টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে হল-গ্রিফিথ জুটির বিরুদ্ধে সাবলীলভাবে ড্রাইভ-স্কোয়্যারকাট-হুক মেরে ৯৮ মিনিটে ১২টা চার ও একটা ছয় সহযোগে ৬৭ রানের ইনিংসটা পরবর্তী ইংল্যান্ড-সফরে তাঁর জায়গা পাকা করতে সাহায্য করেছিল। সেই সফরে তিন-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে তাঁর ব্যাটিং সম্বন্ধে জিম সোয়াান্টন লেখেন: “He played with the judgement of a truly high-quality batsman.“ – তিন ম্যাচে ৯১, ৫৭, ৭০ রানের ইনিংসগুলোর ধারাবাহিকতা তাঁর তিন-নম্বর জায়গাটা পোক্ত করে দেয়।

তারপরের অস্ট্রেলিয়া-সফরে মেলবোর্ন-টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ৯৯ রানের ইনিংসটা নিয়ে বিল ও’রাইলি লেখেন: “With his quick eyesight, he turned on a highly entertaining innings.” তবে চার-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজের বাকি ইনিংসগুলোতে তাঁর ধারাবাহিকতা অবশ্য ভাল ছিলনা। বলের লাইনের বাইরে থেকে ড্রাইভ মারবার যে প্রবণতা তাঁর ছিল তাতে সেখানকার উইকেটের বেশি বাউন্স তাঁকে অসুবিধেয় ফেলেছিল। সেই সমালোচনাটাও ও’রাইলি করেছিলেন: “Wadekar has a wide open stance and he goes eagerly after his offside shots, especially those past point. This shot can be highly dangerous if the feet do not get into position to allow the body to cover the line of flight. And his feet do not always come as far across as they should.” কেতাবি ধরণের ব্যাটার তিনি যে ছিলেননা, নিজের (আংশিক) আত্মজীবনী “My Cricketing Years” (১৯৭৩ সালে প্রকাশিত) বইতে সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ভাল সাফল্য এল তারপরের নিউজিল্যান্ড-সফরে – চার-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে খেললেন ৮০ ও ৭১, ১৪৩ রানের ইনিংসগুলো। তাঁর প্রথম টেস্ট-শতরান নিয়ে ডিক ব্রিটেন্ডেন লিখলেন: “Wadekar, at Wellington, gave his side the long and thoughtful innings that was needed.”

তাঁর খেলার ধরণে সাবলীলতার থেকে আগ্রাসন ছিল বেশি, বাহারী না হয়ে কার্যকরী হওয়ার দিকেই তাঁর নজর ছিল। দীর্ঘকায় রোগাটে তীক্ষ্ণ চেহারা, পা-দুটো একটু বেশি ফাঁক ক’রে কোমর বাঁকিয়ে ওপেন স্ট্যান্স নিয়ে দাঁড়াতেন, হাতলের ওপরদিক ঘেঁষে ব্যাটটা ধরতেন এবং ফ্রি স্যুইংয়ের কারণে শটের জোরও ছিল ভালমতন। আগ্রাসী হ’লেও তাঁর হাবভাবে ছিল এক আস্থাপূর্ণ আশ্বাস। সব মিলিয়ে ব্যাটিংয়ের কায়দা থেকে মনে হ’ত তিনি তাঁর স্বকীয় ধরণে খেলেন, বিশেষ কারো আদলে তাঁর ব্যাটিংভঙ্গি গ’ড়ে ওঠেনি – হয়ত বাঁ-হাতি বলেই শহরের-পূর্বসূরি মার্চেন্ট-মোদি-উমরিগর-মঞ্জরেকর এঁদের প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত।

তাঁকে প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম খেলতে – দেশের মাঠে ১৯৬৯-৭০ মরশুমে অজিদের বিরুদ্ধে ইডেন-টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দলের সর্বোচ্চ রান (৬২) করলেন, ইনিংস পরাজয় বাঁচাতে সাহায্য করলেন, মোটের ওপর সে এক রক্ষণাত্মক অসম একক লড়াই। অজি পেসার এরিক ফ্রিম্যান-কে যে একটা হুক-শট মেরেছিলেন, সেটা আবছাভাবে মনে পড়ে। তার পরের মাদ্রাজ-টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৯ রান তাড়া ক’রে নির্মীয়মাণ জয়ের ভিত (১২/২ থেকে ১১৪/২) ধ্বসে গেল (১৭১/১০), ব্যক্তিগত ৫৫ রানে তিনি ফিরে যাওয়ার পর থেকেই।

ষাটের দশকের শেষ চার বছরে ততদিনে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে পরিবর্তনশীল ও ধারাবাহিকতাবিহীন ওপেনিং-জুটির টেস্ট-দলের তিন-নম্বর ব্যাটার হিসেবে ওয়াদেকর-ই ভারতের সেরা ভরসাস্থল, ততদিনে দলের সহ-অধিনায়কও বটে।

ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের যৌবনকাল – গত শতকের শেষ সিকি শতক

সত্তর দশকের গোড়াতেই ভারতীয় ক্রিকেটে এক বড় পালাবদল ঘটল, ওয়াদেকর হলেন অধিনায়ক। ১৯৭০-৭১ মরশুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের অভূতপূর্ব সাফল্যের উচ্ছ্বাসের তলায় অনেকটাই চাপা পড়ে গেল তাঁর ব্যাটিং ব্যর্থতা – শেষ-টেস্টে ২৮ ও ৫৪ রানের ইনিংস দুটো কিছুটা মুখরক্ষা করল বটে। আবার পরবর্তী টেস্ট-সিরিজে ইংল্যান্ডে তাঁর ব্যাটিং-কৃতিত্ব – লর্ডস-টেস্টে ৮৫ এবং ওভাল-টেস্টে ৪৮ ও ৪৫ – এই ইনিংসগুলোও খানিকটাই চাপা পড়ে রইল দলের আরেক অভূতপূর্ব সাফল্যের উল্লাসের তলায়। এই পর্ব থেকেই ব্যাটার নয়, অধিনায়ক ওয়াদেকর-এর দিকেই নজরটা যেন বেশি ঘুরে গেল।

পরের টেস্ট-সিরিজে ১৯৭২-৭৩ মরশুমে দেশের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল আবার সিরিজ জিতল, পিছিয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে। ক্রিকেটপ্রেমীদের অধিকাংশই তখনও মেতে রয়েছেন ‘লাকি ক্যাপ্টেন’ ওয়াদেকর-কে নিয়ে – তিন-নম্বরে নেমে তাঁর ৪৪, ৪৪, ৯০, ৮৭ এই ইনিংসগুলোর কথা আবার গৌণ হয়েই রইল। সেবার ইডেন-টেস্টে প্রথম ইনিংসে ওল্ডের বাউন্সারে বুকে চোট পেয়েও সাবলীলভাবে খেলেছিলেন, আন্ডারউড-কে এক ওভারেই চারখানা বাউন্ডারি মেরেছিলেন আর তার একটু পরেই রান-আউট হয়ে গেছিলেন – এগুলো আমি তো নিজের চোখেই দেখেছিলাম, তাই আজও বেশ মনে আছে।

এরপর পাশা একদম উল্টে গেল! ১৯৭৪ মরশুমে ইংল্যান্ড-সফরে দলের চরম বিপর্যয় আর সঙ্গে নিজের ব্যাটিং-ব্যর্থতা, এই দুইয়ে মিলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হ’ল যে গতবছরের ‘লাকি ক্যাপ্টেন’ ১৯৭৪-৭৫ মরশুমের দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চল দল থেকেই বাদ গিয়ে আন্তর্জাতিক ও প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন – তখন তাঁর বয়স সবে ৩৩ পেরিয়েছে। এই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের আচমকা এমন অবসর তৎকালীন ভারতীয়-দলের কাছে ছিল এক বড় লোকসান, বিশেষত যখন পরের বছরেই অবসর নেন অভিজ্ঞ পতৌদি-ও, প্রায় একই বয়সে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, টেস্ট-জীবনের মোট ৭১ ইনিংসে ২,১১৩ রান, গড় ৩১.০৭ (একটা শতরান, ১৪টা অর্ধশতরান, সাতটা শূন্য সমেত) এই পুঁজির মধ্যে তিন-নম্বরী-ব্যাটার হিসেবে ৫৯ ইনিংসে ১,৮৯৯ রান, গড় ৩২.৭৪ (একটা শতরান, ১৩টা অর্ধশতরান, পাঁচটা শূন্য সমেত) দেখে ব্যাটার হিসেবে ওয়াদেকর-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে অভিষেক মুখার্জি লিখেছেন: ”An excellent accumulator of runs, he could not perform at his best at international level, possibly because of the captaincy burden ushered upon his shoulders. The more he took his team to newer heights, the more it went on to affect his Test records.” – আমিও মনে করি যে অন্ততপক্ষে ১৯৭৪-৭৫ টেস্ট-সিরিজে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে স্বদেশে তিন-নম্বর ব্যাটার হিসেবে অভিজ্ঞ ওয়াদেকর-এর প্রয়োজন খুবই ছিল। তাহলে হয়ত ঐ ভূমিকায় পাঁচ ম্যাচে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নবাগত হেমন্ত কানিতকার, পার্থসারথি শর্মা, অংশুমান গায়কোয়াড় এবং অনভ্যস্ত একনাথ সোলকার, অশোক মানকড় এঁদেরকে খেলাতে হ’তনা, রবার্টস-হোল্ডার-বয়েস-জুলিয়েন এই তেজীয়ান পেসারকুল ও অভিজ্ঞ স্পিনার গিবস এঁদের বিরুদ্ধে। ঐ সিরিজে ভিশি দুর্দান্ত খেললেও চোট-পাওয়া সানি আংশিক-অনুপস্থিত থাকায় দলের ব্যাটিং অনেকটা কমজোর হয়ে গেছিল, যেটা ওয়াদেকর থাকলে হয়ত সামাল দিতে পারতেন।

১৯৭৫-৭৬ মরশুমে আরেক বাঁ-হাতি স্ট্রোক-প্লেয়ার সুরিন্দর অমরনাথ তাঁর বাবার মতন সাড়া জাগিয়ে কিউয়িদের দেশে টেস্ট-আবির্ভাবেই তিন-নম্বরে নেমে শতরান হাঁকিয়ে প্রত্যাশা তৈরি করলেন। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের কারণে সেবার ক্যারিবিয়ান-সফরে সুরিন্দর খেলতে পারলেন না, সে জায়গায় খেললেন বছর-ছয়েক বাদে দলে-প্রত্যাবর্তনকারী তাঁরই আপন ভাই, মহিন্দর অমরনাথ। পিতা ও দুই সহোদর পুত্রের এমন উদাহরণ আন্তর্জাতিক-ক্রিকেটে অতি বিরল। আর পরবর্তী বছর-তিনেক ধ’রে তৃতীয়-ব্যক্তির ভূমিকায় এই দুই ভাইয়ের মধ্যে ‘লুকোচুরি খেলা’ নিয়েও একটু উল্লেখ করা দরকার!

১৯৭৬-৭৭ মরশুমে দেশের মাঠে, সফরকারী নিউজিল্যান্ড-দলের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে তিন-নম্বরে নেমে মহিন্দর সাফল্য পেলেও ইংল্যান্ড-দলের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে আবার বেশ নড়বড়ে ভাব – পাঁচ ম্যাচে ঐ ভূমিকায় নামলেন মহিন্দর, পার্থসারথি শর্মা, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, এবং আবার সুরিন্দর, যিনি মোটামুটি সাফল্য পেলেন। ১৯৭৭-৭৮ মরশুমের অস্ট্রেলিয়া-সফরে গিয়েও চোট পেয়ে সুরিন্দর-কে দেশে ফিরতে হ’ল – ওদিকে সেই টেস্ট-সিরিজে তিন-নম্বরে বড় ভরসা হয়ে উঠলেন ভাই মহিন্দর। ১৯৭৮-৭৯ মরশুমের পাকিস্তান-সফরে আবার ঐ ভূমিকায় এলেন সুরিন্দর – মন্দ করেননি – তবে করাচি-টেস্টের প্রথম ইনিংসের পর তাঁর জায়গায় দ্বিতীয় ইনিংসে ঐ ভূমিকায় ফিরলেন মহিন্দর। আশ্চর্যজনকভাবে ঐ সফরের পর ভারতীয় টেস্ট-একাদশে আর কখনও ডাক পাননি সুরিন্দর – এদিকে ততদিনে দলে জায়গা হয়ে গেছে দিলীপ ভেঙ্গসরকার-এর।

ওয়াদেকর-এর মতন আরেক বাঁ-হাতি তিন-নম্বর সুরিন্দর-ও তাঁর ব্যাটিং-প্রতিভার ঠিকঠাক পরিণতি ঘটাতে অপারগ – হয়ত কিছুটা অবিচার ও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েই। আবার নব্বইয়ের দশকে আরো দুই প্রতিভাবান বাঁ-হাতি স্ট্রোক-প্লেয়ার – বিনোদ কাম্বলি ও সৌরভ গাঙ্গুলি – তাঁরাও ঐ ভূমিকায় চমৎকার শুরু ক’রেও সরে যান, যদিও দুজনের ক্ষেত্রে কারণগুলো অনেকটাই আলাদা। সেসব আলোচনা এখানে করছিনা, ফিরে যাই সত্তর দশকের শেষদিকে।

পরবর্তী প্রায় এক দশক সময় ধ’রে আলোচ্য ভূমিকায় রাজত্ব করে গেছেন মহিন্দর ও ভেঙ্গসরকার – সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আশির দশকের প্রায় শেষ অবধি ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের অন্যতম সেরা দুই ব্যাটার। ঐ ভূমিকায় দ্রাবিড় ও পূজারা এই দু’জনের পরেই সংগৃহীত রানের পুঁজি যাঁদের, তাঁদের কথা কিছুটা না লিখে থাকি কেমন ক’রে!

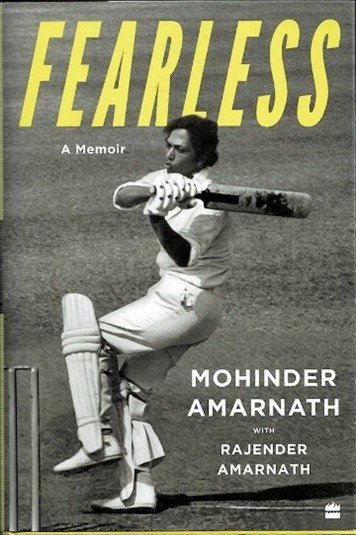

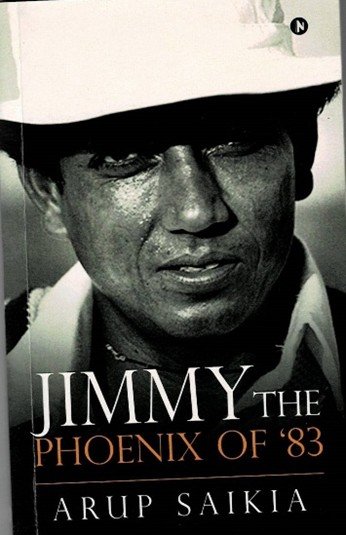

মহিন্দর (জিমি) অমরনাথ

মনের জোর, লড়াকু সাহস, নাছোড় মনোভাব এইসবের অন্যতম সেরা সমাবেশ ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটে রেখে গেছেন জিমি, প্রায় দু’দশক ধ’রে – একাধিকবার দল থেকে বাদ গিয়েও ফিরে এসেছেন নিজের দক্ষতা ও মানসিকতার জোরে। নিজের ব্যাটিংয়ের ধরণ ও স্ট্যান্স পালটে নিয়ে শর্ট-পিচ পেস-বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নড়বড়ে ও ইমরান-হগ-হ্যাডলি এঁদের বাউন্সারে বিপর্যস্ত সত্তর দশকের জিমি আশির দশকের গোড়ায় হয়ে ওঠেন পেস-বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুনিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটার।

তিন-নম্বরী টেস্ট-ব্যাটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়াতে টমসন-ম্যাকডারমট (সাত ম্যাচে ৫৯০ রান, গড় ৫৯.০০), পাকিস্তানে ইমরান-সরফরাজ (চার ম্যাচে ৪২০ রান, গড় ৮৪.০০), ওয়েস্ট ইন্ডিজে মার্শাল-হোল্ডিং-রবার্টস-গার্নার (আট ম্যাচে ৮২৬ রান, গড় ৫৯.০০) এঁদের বিরুদ্ধে টক্কর দিয়ে ১৯ ম্যাচে ৩১ ইনিংসে (ছ’টা শতরান, ১২টা অর্ধশতরান, দু’টো শূন্য সমেত) মোট ১,৮৩৬ রান, গড় ৬৩.৩১ – এমন সাফল্য বিরল দৃষ্টান্ত। তবে ইংল্যান্ড-এর মাঠে প্রদর্শন মাঝারি ধরণের – তিন ম্যাচে পাঁচ ইনিংসে (দু’টো অর্ধশতরান, একটা শূন্য সমেত) মোট ১৭২ রান, গড় ৩৪.৪০, যদিও ১৯৮৬ মরশুমের সেই ২-০ ম্যাচে জেতা তিন ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে লর্ডস ও এজবাস্টন মাঠে ব্যাট-হাতে তাঁর অবদান অবহেলার ছিলনা। ১৯৮৫ মরশুমের শ্রীলঙ্কা-সফরে ০-১ ম্যাচে হারা তিন ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে ভারতীয়-দলের একমাত্র শতরানটাও তাঁরই, যদিও সেই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আলোচিত ভূমিকায় নেমেছিলেন তৎকালীন তরুণ তুর্কি মহম্মদ আজহারউদ্দিন।

খেয়াল রাখতে হবে যে তৎকালীন ক্যারিবিয়ান ও পাক পেস-আক্রমণের ঝাঁজ ছিল প্রবল। অতএব ভিভ-এর মন্তব্য [“I’ve not seen anyone play the Windies pace quartet with the mastery Amarnath demonstrated.“], অথবা হোল্ডিং-এর বিশ্লেষণ [“What separated Jimmy from the others was his great ability to withstand pain. … A fast bowler knows when a batsman is in pain. But Jimmy would stand up and continue.”], বা ইমরান-এর প্রশংসা [“Mohinder was simply the best batsmen in the world during the 1982-83 season.”], আর সঙ্গে গাভাস্কর-এর সেই অমর বাক্যবন্ধ: “Courage, thy name is Jimmy!” – সমকালীন মহান এই ক্রিকেটারদের এইজাতীয় মূল্যায়ন নিয়েই আমাকে চলতে হচ্ছে, কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে ইডেনে স্বচক্ষে জিমি-কে খেলতে দেখবার বার-তিনেকের অভিজ্ঞতা আমার কাছে তেমন স্মরণীয় নয়, বিশেষত ১৯৮৩-৮৪ মরশুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চার-নম্বরে নেমে ‘চোখে চশমা’। ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে এই আক্ষেপ আমার রয়েই গেল।

স্বদেশের মাঠে তিন-নম্বরে জিমি প্রধানত নিষ্প্রভ, বিক্ষিপ্তভাবে গুটিকয়েক ইনিংস বাদে। এই ক্ষেত্রেও তিনি যেন ব্যতিক্রমী – ২০ ম্যাচে ২৮ ইনিংসে (একটা শতরান, চারটে অর্ধশতরান, তিনটে শূন্য সমেত) মোট ৭৫৩ রান, গড় ২৮.৯৬ – এ এক সাধারণ পরিসংখ্যান। হয়ত দেশের মাঠের ধীরগতির ও কম বাউন্সের উইকেটে তিনি তেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না। নাহলে দেশের বাইরে আলোচ্য ভূমিকায় বিপজ্জনক সব পেসারদের বিরুদ্ধে ২৩ ম্যাচে ৩৮ ইনিংসে (সাতটা শতরান, ১৪টা অর্ধশতরান, তিনটে শূন্য সমেত) যাঁর মোট রান ২,১৫৪, গড় ৬১.৫৪ – রীতিমতন ঈর্ষণীয় প্রদর্শন – ভারতের মাঠে তাঁর প্রদর্শন এমন ফিকে কেন! এটা আমার কাছে আজও এক রহস্য রয়ে গেছে, তবে তা সত্ত্বেও আমার চোখে তিন-নম্বর ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটারের ভূমিকায় জিমির স্থান ‘জ্যামি’-র পরেই। কেন? এর উত্তরটা হয়ত অভিষেক মুখার্জি-র কথায়: “If cricket had bravery awards, Mohinder Amarnath would have been the unanimous choice, for his tantalising demonstrations of raw courage against dangerous pace. “ আর নিছক সাহসিকতাই নয়, সঙ্গে আছে জবরদস্ত পরিসংখ্যানও – ৬৬ ইনিংসে ২,৯০৭ রান, গড় ৪৭.৬৫ (আটটা শতরান, ১৮টা অর্ধশতরান, ছ’টা শূন্য সমেত) – নিয়মিত দলে সুযোগ পেলে যা অবশ্যই উন্নততর হ’ত, এমনটাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

দিলীপ ভেঙ্গসরকর

হালকা ব্যাট নিয়ে খেলা, লম্বা ও রোগা এই ব্যাটারের হাতে ছিল অসাধারণ সব ড্রাইভ শট – ওঁর সামনের পায়ে মারা অন-ড্রাইভগুলো আমার আজও মনে আছে – তবে কাট ও পুল শটগুলোও প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। ইডেনে স্বচক্ষে ওঁকে খেলতে দেখবার বেশ কয়েকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে পড়ে ওঁর সেই ভঙ্গিমা যার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন অরুণাভ সেনগুপ্ত: “The gloved hand would touch the pads and the peak of his cap or helmet. Looking around, he would take his stance, look down at his grip, up at the bowler, down again, up again — and continue till the ball was about to be delivered. More often than not, the front foot would be plonked forward even before the ball came along. He looked his best when essaying that imperious drive between the cover-point and extra-cover, at the fullest stretch, the head on top of the ball, the blade facing the bowler at the end of a flourishing follow through. His on-drives were strokes of untold elegance, threading the gap between the mid-on and the mid-wicket.” কমবয়সে হুক শটও ভালই মারতেন, তবে পরে ঝুঁকি কমাতে সেটা বন্ধ করে দেন। তাঁর সমকালীন ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে সাবলীল ছিলেন তিনি, যদিও উইকেটে থিতু হ’তে সাধারণত একটু সময় তাঁর লাগত। অফ-সাইডে আড়া-ব্যাটের শটে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন না, যার একটা উদাহরণ ১৯৭৯ মরশুমের ওভাল-টেস্টে ওঁর ধীরগতির ব্যাটিং।

টেস্ট-ব্যাটার হিসেবে তিন-নম্বরে তাঁর সাফল্যের বেশিটাই স্বদেশে [৩২ ম্যাচে ৪৭ ইনিংসে (ছ’টা শতরান, আটটা অর্ধশতরান, চারটে শূন্য সমেত) মোট ১,৯৫৭ রান, গড় ৪৬.৫৯], এবং ইংল্যান্ডের লর্ডস-মাঠে (০ ও ১০৩, ২ ও ১৫৭) – লর্ডস বাদ দিলে ইংল্যান্ডে তাঁর প্রদর্শন (২২ ও ৭, ০ ও ৫২, ১২ ও ১৬) নিতান্তই সাধারণ। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান এই তিন দেশে ১১ ম্যাচে ১৭ ইনিংসে (দু’টো অর্ধশতরান, দু’টো শূন্য সমেত) মোট ৪৩৫ রান, গড় ২৫.৫৮ – নেহাতই দুর্বল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে তিনি কখনও ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি, ১৯৭৫-৭৬, ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৮-৮৯ এই তিন মরশুমে তিনটে টেস্ট-সিরিজ মিলিয়ে ১১টা ম্যাচ খেললেও। অর্থাৎ বিদেশের মাঠে তাঁর সাফল্য বেশ সীমিত, যদিও “লর্ডস-এর লর্ড” খেতাবটা তাঁর এই দুর্বলতাটাকে অনেকটাই আড়াল ক’রে রেখেছে।

এখানে একটা ‘আপাত-অপ্রিয়’ প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। জোরালো (শর্ট-পিচ) পেস-বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি যে বিশেষ স্বচ্ছন্দ ছিলেন না, সেটা নিয়ে তো একটু বলতেই হয় – তাঁর ৭৪টা তিন-নম্বরী ইনিংসের ৬৯টা আউটের মধ্যে ৫২টা পেসারদের হাতে। চেহারা, হাবভাব বা খেলার ধরণে দু’জনে বিপরীত মেরুর হ’লেও এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে উমরিগড়-এর মিল পাওয়া যাচ্ছে, অথচ দু’জনেই তাঁদের নিজের নিজের জমানার অগ্রগণ্য ব্যাটার।

আলোচ্য ভূমিকায় ভেঙ্গসরকার-এর ৭৪ ইনিংসে ২,৭৬৩ রান, গড় ৪০.০৪ (আটটা শতরান, ১১টা অর্ধশতরান, আটটা শূন্য সমেত) – এই পরিসংখ্যান তাঁকে তাঁর ‘সমকালীন পরিপূরক’ তিন-নম্বরী জিমি-র থেকে খানিকটা পেছিয়েই রাখবে, যেমন মঞ্জরেকর এগিয়ে থাকবেন তাঁর মোটামুটি সমকালীন উমরিগড়-এর তুলনায়।

উচ্চমানের পেস-বোলিংয়ের বিরুদ্ধে পেস-সহায়ক পরিবেশে সাফল্য তো তিন-নম্বর ব্যাটারের এক জরুরী মাপকাঠি। কেন? কারণ তাঁকে যে নতুন বলে তরতাজা পেসারদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সবসময় তৈরি থাকতে হয় – লেখার গোড়ার দিকে উল্লিখিত অ-ভারতীয় কয়েকজন ব্যাটারদের নামগুলো দেখলেই বোঝা যাবে।

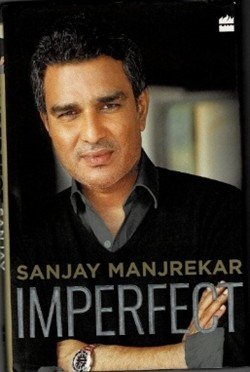

তাহলে কি ‘মুম্বই-ঘরানা’ তিন-নম্বরী ব্যাটারদের এই ব্যাপারে সাফল্যের কমতি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নব্বই দশকের প্রথমার্ধের কাম্বলি-র শর্ট-পিচ পেস-বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সুপরিচিত দুর্বলতার কথাও মনে পড়ছে। আবার সেই সঙ্গে মনে পড়ছে ঐ সময়কার আরেকজন ব্যাটারের কথাও যিনি শুধু ‘‘মুম্বই-ঘরানা’ নন, ‘মঞ্জরেকর-ঘরানা’ থেকেও এসেছিলেন – সঞ্জয় মঞ্জরেকর – অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং প্রাথমিক সাফল্যের প্রত্যাশা জাগিয়ে, যদিও পরিণতি লাভ করতে পারেননি – তাঁকে কিছু আলোচনা ক’রেই এই রচনায় দাঁড়ি টানতে চাই।

সঞ্জয় মঞ্জরেকর

১৯৮৪-৮৫ মরশুমের পর থেকে ভেঙ্গসরকার আর তিন-নম্বরে ব্যাট করেননি – অমরনাথ-ই ঐ জায়গাটা নেন এবং ১৯৮৭-৮৮ মরশুম অবধি টানেন, যদিও মাঝেসাঝে তাঁর অনুপস্থিতিতে আজহার, রবি শাস্ত্রী, রামন লাম্বা, ডব্লিউ ভি রামন এঁরা নেমেছেন। ১৯৮৮-৮৯ মরশুমে স্বদেশে কিউয়িদের বিরুদ্ধে নভজ্যোৎ সিধু ও ক্যারিবিয়ন-সফরে শাস্ত্রী খেললেন।

এই একটা মরশুমের টানাপড়েনের পর ঐ ভূমিকায় যেন সূর্যোদয় ঘটালেন সঞ্জয়। ১৯৮৯-৯০ মরশুমের পাকিস্তান-সফরে ইমরান-আক্রম-ওয়াকার এই পেস-ত্রয়ীর বিরুদ্ধে চার-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে করলেন ৫৬৯ রান (গড় ৯৪.৮৩) – ৩ ও ১১৩*, ৭৬ ও ৮৩, ২১৮, ৭২ ও ৪ রানের ইনিংসগুলোর ধারাবাহিকতা কিশোর তেন্ডুলকর-এর আন্তর্জাতিক আবির্ভাবের ঝলকও ম্লান ক’রে দিয়েছিল। সেই সিরিজে তাঁর ব্যাটিং দেখে অনেক ক্রিকেটপ্রাজ্ঞই আশান্বিত হয়েছিলেন আসন্ন নব্বই দশকে তাঁর অসাধারণ ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাঁর তৎকালীন ব্যাটিংয়ের ধরণ নিয়ে অরুণাভ সেনগুপ্ত লিখেছেন: “This was Test cricket in its true, unsullied form. … Such classical craftsmanship was bound to succeed down the line. No batsman looked as elegant when playing the forward defensive with the full face of the bat. … His technique was timeless, the blade of the bat that he presented was the face of purity itself.”

অব্যবহিত পরবর্তী নিউজিল্যান্ড-সফরে তিন-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজেই কিন্তু আশাভঙ্গের শুরু, হ্যাডলি-মরিসন জুটি তাঁকে বেকায়দায় ফেললেন। ১৯৯০ মরশুমের ইংল্যান্ড-সফরে তিন-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে অবশ্য ম্যাঞ্চেস্টার-টেস্টে ৯৩ ও ৫০ রানের দু’টো ইনিংস সে আশা আবার জাগিয়ে তুলল বটে, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর অসাধারণ টেকনিকটা যে বড়ই একমাত্রিক, তা নিয়ে সমালোচনা চালু হয়ে গেল। এর ওপর তাঁর ওডিআই-ক্রিকেট উপভোগ করবার প্রবণতাও বোধহয় বাদ সাধা শুরু করল – ব্যাটের হাতল-ধরা ডানহাতটা নেমে গিয়ে ব্লেডের কাঁধটার কাছে চলে যেতে থাকল, ব্লেডের সামনেটা খুলে গিয়ে কানায় লাগা বলগুলো স্লিপের দিকে উড়ে যেতে লাগল।

প্রত্যাশা ছিল যে ১৯৯১-৯২ মরশুমের অস্ট্রেলিয়া-সফরে তিনি সফল হবেন। অথচ বিশ্রীরকমভাবে ব্যর্থ হলেন পাঁচ-ম্যাচের ঐ টেস্ট-সিরিজে – আট ইনিংসে মোট ১৭২ রান – আক্রমণাত্মক শটের কমতির ফলে উইকেটে জমে গিয়েও আউট হয়ে যেতে থাকলেন, দু-আড়াই ঘন্টা ব্যাট করেও ৩০, ৩৪, ৪৫, ৩১ রানের ইনিংসগুলো হয়ত তারই ইঙ্গিত। আত্মবিশ্বাস যেন হারিয়ে গেল।

১৯৯২-৯৩ মরশুমে জিম্বাবোয়ে-সফরের একমাত্র টেস্ট-ম্যাচটা বাঁচিয়ে – প্রায় ন’ঘন্টায় ১০৪ রানের ইনিংস – যে ভরসাটা ফিরে পেয়েছিলেন, সেটা ফের খোয়ালেন অব্যবহিত পরবর্তী দক্ষিণআফ্রিকা-সফরে চার-ম্যাচের টেস্ট-সিরিজে – ছ’ইনিংসে মোট ৮৪ রান (১০০ মিনিটে ২৩ ও ২৬৯ মিনিটে ৪৬ সমেত) কোনোভাবেই একজন তিন-নম্বর ব্যাটারের কাছে কাম্য নয়। উইকেটের-মাঝে-দৌড় নিয়ে তাঁর আপেক্ষিক দুর্বলতা সমস্যাটাকে ঘোরালো ক’রে তুলল।

এরপর থেকে পরের বছর-তিনেক তাঁর ব্যর্থ সংগ্রাম চলল ঐ ভূমিকাটা ফিরে পাওয়ার যেটা ততদিনে নিয়ে নিয়েছেন কাম্বলি। কিন্তু ফল তিনি পেলেন না – আর ১৯৯৬ মরশুমের ইংল্যান্ড-সফরে গাঙ্গুলি ও দ্রাবিড় এঁদের আগমনে তাঁর (এবং কাম্বলি-রও) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-জীবনে দাঁড়ি পড়ে গেল। আলোচ্য ভূমিকায় ৩৭ ইনিংসে ১,৩৭৫ রান, গড় ৪০.৪৪ (তিনটে শতরান, পাঁচটা অর্ধশতরান, একটা শূন্য সমেত) – এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় তাঁর অসম্পূর্ণ সম্ভাবনার কথা, পাক-সফরের সেই আপাত-অভেদ্য বর্মে দ্রুত ফাটল ধরবার দুর্ভাগ্যজনক কাহিনী।

অবসর-পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনী “Imperfect” (২০১৭ সালে প্রকাশিত) বইতে নিজের ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সঞ্জয় অকপটভাবে স্বীকার করেছেন: “My weakness was perhaps recovering from failures. That was my problem. I don’t think I was good at bouncing back from failures. Once I had a good run, I was very good. Also, the fact that I had a great start, like I had in Pakistan, then people tend to expect a lot more. … I don’t think I was as gifted as people thought I was although I had good technique and good temperament. … When the failures come, if you keep thinking of your failures, you miss out on some of your strengths.” আত্মজীবনীতে এমন নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ আর কোনও ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটার করেছেন ব’লে আমার অন্তত জানা নেই।

শেষের কথাটা

গত শতকের শেষ বছর-পাঁচেক বাদ দিলে, ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটিংয়ের তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ কুশীলবদের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত পছন্দের ক্রমতালিকাটা এরকম:

- মহিন্দর অমরনাথ

- বিজয় মঞ্জরেকর

- অজিত ওয়াদেকর

- দিলীপ ভেঙ্গসরকার

- সঞ্জয় মঞ্জরেকর

- পলি উমরিগড়

- রুসি মোদি

কারণগুলো হয়ত কিছুটা অনুধাবন করা যাবে রচনাটা মোটামুটি খুঁটিয়ে পড়লে এবং তৎকালীন ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের পরিবর্তনশীল পরিমণ্ডলগুলো একটু খেয়াল রাখলে।