ভ্রমণ কাহিনী

অক্টোবর ৩০, ২০১৫

পুরনো অ্যালবাম

কেয়া মুখোপাধ্যায়

(১১)

(আগের অংশ) খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল একটানা সুরে। ব্যালকনির কাচের দরজায় চোখ রেখে দেখি ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এরকম বৃষ্টি ঠিক যেন পাশের বাড়ির ছটফটে কিশোরী মেয়েটি। বড় কাছের। এই আসে, এই লুকিয়ে পড়ে। সেই আসা যাওয়ার উচ্ছলতায় ভেজা ভেজা মিঠে সুরে বাজিয়ে চলে গান। এই বৃষ্টিকে মনে করেই কি Saiom Shriver লিখেছিলেন-

‘In France the sweet rain

turns grapes to champagne’.

আজকের সারা দিনের ক্যানভাসটাই বুঝি বৃষ্টিভেজা!

‘কোন মানে হয়! আজই এমন ওয়েদায়! কী করে যাব!ভাল্লাগে না!’

রিনি উঠে পড়েছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি-বাহিত মেলানকলিয়া ওর চোখেমুখে।

‘ধ্যাত। থেমে যাবে। একটু পরেই দেখবি মেঘ সরে গিয়ে রোদ্দুর উঠবে ঝিকমিকিয়ে’।

‘না উঠলে পুরো দিনটা মাটি! আজ ল্যুভর-এ যাব আর আজই কিনা বৃষ্টি!’

ল্যুভর। পৃথিবীর বৃহত্তম আর্ট মিউজিয়াম। বিশালত্ব, অমূল্য স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর পেন্টিংয়ের সমৃদ্ধ সম্ভার থেকে দেওয়ালের ফ্রেস্কো সকিছু দিয়ে মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় ল্যুভর। এখানে মর্মরে গ্রন্থিত হয়ে ভেনাস থাকেন, ঠোঁটে রহস্যরেখা এঁকে দেয়ালে ঝুলে থাকেন মোনালিসা। প্যারিসে এসে আর কিছু না দেখলেও লোকে ল্যুভর আর আইফেল টাওয়ার দেখতে ছোটে। আমরা দুদিন কাটিয়ে ফেলেছি। আজ ল্যুভর যাবার প্রথম দিন। প্রাণ ভরে দেখতে চাইলে এক মাসেও শেষ হয় না ল্যুভরের বিস্ময়। তাই আবারও যাব অন্যদিনে- এইরকম প্ল্যান। একেবারে সকাল থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত থাকব আমরা। তারপর সন্ধে ৬টায় আমাদের কনফারেন্স এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সেখানে পৌঁছে যেতে হবে সময়মত।

পারী অপরূপা। তাই সেই সুন্দরীর দিকে সবারই দৃষ্টি। সেটা আন্দাজ করেই পারীকে সুরক্ষা দিতে তেরশ’ শতকে রাজা ফিলিপ-অগস্তি তৈরি করলেন ‘প্যালাইস দ্য ল্যুভর।’ দুর্গ আবার রাজপ্রাসাদও। ফেলে আসা সময়কে ধরে রাখতে রাখতে, আর জীবনের নতুন নতুন ছবি আঁকতে আঁকতে সেই রাজপ্রাসাদই হয়ে উঠল এক বিশ্ববিশ্রুত সুবিশাল শিল্প সংগ্রহশালা। ল্যুভর আর্ট মিউজিয়াম। ইতিহাসের কত না পট-পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে ল্যুভর! কত কাণ্ডই না ঘটেছে এ দুর্গের অভ্যন্তরে! কত হত্যা, কত রক্তপাত, কত অশ্রুজল!

আততায়ীর ভয়ে রাজা পঞ্চম শার্ল নিজের প্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে। তারপর একে সাজিয়ে তুললেন রাজপ্রাসাদের মত। সিঁড়ির দু’পাশে রাজপরিবারের সদস্যদের সুবিশাল মূর্তি, রাজা-রানির ঘরের দেয়ালে অপূর্ব ট্যাপেস্ট্রি, মেঝেতে বাহারি টালি, কারুকাজ করা আসবাব। জানালা-দরজায় বসানো স্টেইন্ড গ্লাসের শার্সি দিয়ে ছুঁইয়ে আসা আলোয় মেঝেতে তৈরি মায়াবি জ্যামিতি। অনেকগুলো মিনারের একটিতে পরপর তিনতলা অবধি সাজিয়ে রাখা কেবল বইপত্র। সোনালি সিন্দুকে বইয়ের সম্ভার, অসংখ্য মোমবাতির রোশনিতে ঝলমলিয়ে ওঠা প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে প্রথিতযশা চিত্রশিল্পীদের ছবি। পঞ্চম শার্ল-এর সময় থেকেই ল্যুভরের জাঁকজমকের সূচনা। শিল্পানুরাগী সুপণ্ডিত রাজা পঞ্চম শার্ল প্রয়াত হলেন ১০৮০ সালে। তার পরের প্রায় একশ’ চল্লিশ বছর ল্যুভর একেবারে নিঃসঙ্গ। তারপর এলেন রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া। ফিরে এল ল্যুভরের প্রাণপ্রাচুর্য। ভেঙে-গড়ে খোলনলচে পাল্টে দিলেন তিনি ল্যুভরের। রাজার মনের মত করে ল্যুভরের রি-মডেলিং-এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্থপতি পিয়ের লেসকোর। তিশিয়ানো, রাফায়েল ও আরো সব বিখ্যাত সব চিত্রীর আঁকা ছবিতে ভরে গেল বিভিন্ন কক্ষ। এলো রোমান অ্যান্টিক, ওরিয়েন্টাল কিউরিও। প্রথম ফ্রাঁসোয়ার মৃত্যুর পর রাজা হলেন দ্বিতীয় অঁরি। দারুণ ঘোড়সওয়ার ছিলেন তিনি। কিন্তু মেয়ে এলিজাবেথের বিয়ের উত্সবে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আচমকা দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। পরের রাজা দ্বিতীয় ফ্রাঁসোয়াও মারা গেলেন এক বছরের মাথায়। তারপর নবম শার্ল, রাজমাতা কাতরিন দ্য মাদ্রিসি, চতুর্থ অঁরি— ইতিহাসের পাতায় পাতায় কত না চরিত্রের আনাগোনা! ১৬১০ সালে রাজা অঁরি নিহত হলেন ল্যুভর রাজপ্রাসাদের ভেতরেই। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মারি দ্য মাদিসি। নাবালক ছেলে চতুর্দশ লুইকে সিংহাসনে বসালেন মারি। রাজকার্যের পাশাপাশি চলল শিল্পসামগ্রী সংগ্রহের কাজ। চিত্রশিল্পী রুবেন্স-এর তখন বিশ্বজোড়া নামডাক। লুক্সেমবার্গ প্রাসাদে তাঁকে ছবি আঁকতে আমন্ত্রণ জানালেন রাজমাতা মারি। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রুবেন্স আঁকলেন চব্বিশটি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। পরে সেগুলো স্থান পেল ল্যুভরে। এরপর রাজা হলেন চতুর্দশ লুই। ততদিনে ল্যুভরের দেয়ালে শোভিত প্রায় আড়াই হাজার ছবি। ১৬৮২ সালে রাজা চতুর্দশ লুই ল্যুভর প্রাসাদ ছেড়ে, ভার্সেই-এর প্রাসাদে রাজপরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। রাজা পঞ্চদশ আর ষোড়শ লুইয়ের সময়ে রাজকীয় সম্ভার দিয়ে ছোটখাটো প্রদর্শনী হয় ল্যুভরে। তবে মিউজিয়াম হিসেবে ল্যুভরের ইতিহাস শুরু রাজা ষোড়শ লুইয়ের আমলে। পরের ইতিহাস কেবলই রোমাঞ্চকর। এই রাজাকেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হলো গিলোটিনের মঞ্চে, ১৭৯৩ সালে।

সেসব ইতিবৃত্তের পাতা ছেড়ে এবার ফিরে আসা যাক ল্যুভরের রঙ্গমঞ্চে। ফরাসি বিপ্লবের পরে ১৭৯৩ সালে জাতীয় মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হল ল্যুভর। প্রথম প্রথম শিল্পীরা মিউজিয়ামে থেকেই কাজ করতেন। কোনও কোনও সময় এমনও হয়েছে, শিল্পকীর্তি ভরিয়ে তুলেছে এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল, মেঝে থেকে সিলিং। নেপোলিয়ানের সময় ইতালি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক শান্তি চুক্তিতে ইতালির ভ্যাটিকান ও ভেনেশিয়ান রিপাবলিকের প্রচুর প্রাচীন চিত্র আর ভাস্কর্য ফ্রান্স নিজের অধিকারে করে নেয়। সেই ছবির বেশীর ভাগ ছবিই ইতালির রেনেসাঁ সময়ের আঁকা ছিল। তাছাড়া, নেপোলিয়ানের নিজস্ব লুটতরাজও ল্যুভর মিউজিয়ামের ইতালিয়ান শিল্প সংগ্রহ বাড়িয়েছে। শিল্প সংগ্রহের ধরণ প্রকাশ পায় গ্র্যান্ড গ্যালারীর দু’দিকের দেওয়ালে। পরবর্তী কালে, ১৮০০ শতকে, কিছু সংগ্রহ আসে দান, উপহার আর কেনার মাধ্যমেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিউজিয়াম খালি করে দেওয়া হয় যুদ্ধের গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে। ১৯৪৫ সালে ফ্রান্সের স্বাধীনতার পর আবার সাজানো হয় ল্যুভরকে।

ল্যুভরের শিল্পসামগ্রীর মধ্যে, আদিম সভ্যতা থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত মানব ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে প্রায় ৪০০,০০০ দর্শনীয় সামগ্রী আছে। দিনে প্রায় ১৫,০০০ দর্শনার্থী আসেন ল্যুভরে। ল্যুভর ‘world’s most visited museum’।

ল্যুভর নিয়েই হাজার কথা ব্রেকফাস্ট করতে করতে। কে কী দেখতে চায় আগে তার ফিরিস্তি। ম্যাপ দেখে প্ল্যান করে না ঘুরলে হয়তো কিছুই দেখা হবে না ভাল করে! নানা কথার মাঝেই খেয়াল হল বাইরেটা বেশ উজ্জ্বল। আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রাখা এক ঢাল মেঘলা চুলে ঝিকমিকিয়ে উঠছে সূর্যের আলো। থেমে গেছে ইলশেগুঁড়ি। সেই আলোর খানিকটা রিনির মুখে। ঘুম ভাঙ মন খারাপ এক্কেবারে উধাও। এবার বেরিয়ে পড়া।

‘সব সুন্দরেরই থাকে শুধু

একটিই বসন্ত

এসো, আমরা সময়ের পদচিহ্নগুলিতে

পুঁতে দিই গোলাপ।’

- জেরার দ্য নারভাল

সময়ের পদচিহ্ন ধরে অতীতচারী হতে পৌঁছে গেলাম ল্যুভরে। মেট্রোতে একবারই শুধু সংশয় হয়েছিল। দেখি ল্যুভরের দুটো স্টেশন - Louvre Rivoli আর Palais Royal Musee du Louvre। জানা গেল যে কোনও একটাতে নামলেই চলবে।

ল্যুভরের রাজপ্রাসাদ হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে আকর্ষণ করে বিশ্বজোড়া ট্যুরিস্টকে। আর ল্যুভরের বাইরে খোলা ঐতিহাসিক চত্বর ভরে থাকে বর্তমানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচঞ্চলতায়। অতীত আর বর্তমানের আশ্চর্য সহাবস্থান এখানে। চারিদিকের স্থাপত্যে, পরিবেশে বহু পুরনো দিনের সুরের মূর্চ্ছনা। কিন্তু আধুনিকতারও এখানে সমান মর্যাদা। তার প্রমাণ ঐতিহাসিক ল্যুভর মিউজিয়ামের সামনের সুবিশাল কাচের পিরামিড। প্রথম যখন ল্যুভর চত্বরে এই কাচের পিরামিড তৈরির কথা হয়েছিল, অনেকে ভেবেছিলেন, ল্যুভরের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গনে ঐতিহ্যের ঠিক মাঝে অত্যাধুনিক অতিকায় এক কাচের পিরামিডের অবস্থান প্রাচীনতার মর্যাদাকে, ইতিহাসের ঐতিহ্যকে, আর ক্লাসিক সৌন্দর্যকে খর্ব করবে না তো! প্যারিসবাসীর মনের সেই শঙ্কা রূপ নিয়েছিল প্রতিবাদে। কিন্তু নতুনকে সাদরে বরণ করে নেওয়াই প্রাচীনের ধর্ম। ল্যুভরের ঐ কাচের পিরামিড যেন সেই সত্যই প্রমাণ করে।

ল্যুভরের চত্বর

আসলে ল্যুভরের চত্বরের ঐ কাচের পিরামিডটি হল ল্যুভরের ভেতরে ঢোকার সদর দরজা। জনসাধারণের জন্যে ল্যুভরের প্রাচীন দরজাটি উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরে এতো টুরিস্ট সেই দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করতে লাগলেন যে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। এক নতুন দরজার দরকার হয়েছিল। আর ল্যুভর রাজপ্রাসাদে ঢোকার প্রধান দরজা মানে তো তাকে অভিনব হতেই হবে!

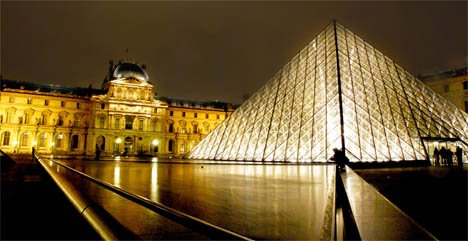

ল্যুভরের চত্বরের কাচের পিরামিড - রাতের আলোয়

শেষ অবধি পুরনোর সঙ্গে নতুনকে আশ্চর্য ভালবাসায় মিলিয়ে দিল প্যারিস। ল্যুভরের চত্বরের কাচের পিরামিড বিরাজ করে স্বমহিমায়। রাতের পারীর মুকুটে হিরের উজ্জ্বল আলোর ছটায় ল্যুভর চত্বরকে সাজিয়ে রাখে সে। আর দিনের আলোয় সে উচ্ছল হয়ে ওঠে অগুনতি ট্যুরিস্টের আনাগোনায়, প্রাণচাঞ্চল্যে।

একাগ্র মনে ক্যানভাসে তুলির ছোঁয়ায় শিল্পীর ছবি আঁকাই হোক বা আধুনিক ক্যামেরা আর স্মার্টফোনে মানুষের ছবি তোলার অগাধ স্বাধীনতা – ল্যুভরের রাজপ্রাসাদে সবেরই মিলেমিশে থাকা। সৃষ্টির সৌন্দর্য যেখানে মুখ্য, সেখানে গৌণ হয়ে যায় মাধ্যম।

Galerie du Carrosel দিয়ে হেঁটে পিরামিডের দিকে যেতে যেতে দেখি কি বিশাল টিকিটের লাইন! ভিড় আর ভিড়। ঠিক যেন এক টুকরো পুজোর কলকাতা!

(পরের অংশ)

লেখক পরিচিতি - ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। বর্তমানে

আমেরিকার স্যান অ্যান্টোনিওতে প্রবাস-জীবন। ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে

বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। লেখালেখি শুরু স্কুল ম্যাগাজিন থেকে।

কলেজ জীবন থেকে রেডিওর প্রতি ভালোবাসা ও আকাশবাণী কলকাতাতে রেডিও

জকি প্রায় এক দশক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার পাশাপাশি

বেড়ানো আর গান শোনায় কাটে ছুটির অবকাশ।

(আপনার

মন্তব্য জানানোর জন্যে ক্লিক করুন)

অবসর-এর

লেখাগুলোর ওপর পাঠকদের মন্তব্য

অবসর নেট ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়।